为什么

为什么古代如此优越

荒凉的合色

使山水迹近隐隐

也清氛宜人

——陆忆敏《墨马》

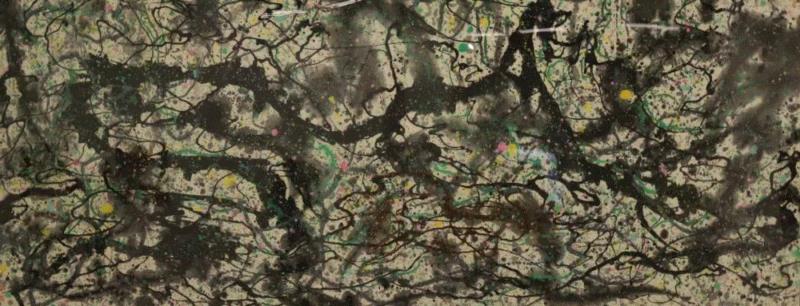

吴冠中《苏醒》166x390cm 彩墨 私人收藏

(估值1.5亿巨幅作品上海首展)

颜文樑《凝香似玉》油画 22x30.5cm 年代不详 鸿美术馆藏

刘海粟《风景》油画 63.5x90cm 1954 刘海粟美术馆藏

九十年前的1929年, 江苏宜兴人徐悲鸿给浙江海宁人徐志摩写了封信《惑——致徐志摩公开信》,表达对当年在上海开幕的第一届全国美术展览的不满,他用尖刻的语言直指马蒂斯、塞尚等现代主义画家的作品“庸”“俗”“浮”“劣”,实际上要敲震的是当时参展的现代艺术追随者刘海粟、林风眠、吴大羽、潘玉良等人;原本只是要劝说徐悲鸿参展的徐志摩不得不出文应战,在《我也惑——致徐悲鸿先生书》中,诗人针锋相对,批评徐悲鸿的偏狭与感情用事,更为现代派辩解,“不应该因为一张画或一尊像技术的外相的粗糙或生硬而忽略它所表现的生命与气魄”。

任微音《风景》油画 57x58cm 年代不详 私人收藏

二徐热烈争论之时,曾先后留学日本与英国的常州人、画家李毅士出面调和,他发表《我不惑》,提出“等将欧洲数百年来艺术的根基多少融化了,再把那触目的作风,如塞尚、马蒂斯一类的作品输入中国来”——这番主张渐变反对激变的提倡多少趋于“中庸”,却比较典型地反映出当时大多数人对现代美术探索的意见。

林风眠《工作室》(水墨)苏宁艺术馆藏

吴大羽《射戟辕门》36.5x50.5cm 油画 私人收藏

吴大羽《射戟辕门》36.5x50.5cm 油画 私人收藏

没有更多的文献告诉我们,这次讨论对当时参展的画家们产生了怎样的影响,但后来发生的事情,大家都并不陌生:你来我往几十年后,随着政治介入和艺术从审美怡情转向宣传教化,某一类绘画思潮逐渐演化为规定的文艺路线和创作方针,此时所谓现代艺术的影响就非艺术家个人所能选择的了。回到前文提到的首届美展,当人们翻看其中的画家名单,尤其是“西洋画”入选者的名单,其中最为杰出的那些名字,再度回到大众的视线之际,赶上的只能是“世纪末的华丽”。

周碧初《俯瞰珠江》47.5x64.5cm 1961 鸿美术馆藏

周碧初《俯瞰珠江》47.5x64.5cm 1961 鸿美术馆藏

颜文樑、吴大羽、刘海粟、林风眠、任微音……以及他们的学生赵无极、吴冠中、丁天缺、张功悫、陈钧德,唐蕴玉……串起这些名字的,是一条迹近隐隐但也清氛宜人的中国现代艺术发生之路,可是“现代”毕竟是一个预设的外来概念,很多年后,当人们终于可以站在一个新的世纪回望这个群体,竟然能够欣喜地找到一个失落很久的内核——江南。

正如此次《意象江南》特展所期盼的初衷:“江南也是中国现代艺术的发祥地。江南从民国建立新式美术教育始,就一直对欧洲流行的印象派及印象派之后的各种优秀现代艺术情有独钟。……中国美术史上一系列如雷贯耳的现代艺术大师、大家,几乎都与江南这片地域有着紧密相关的联系。”

颜文樑《沧浪夏夜》油画 纸板 34x51cm 1985 苏州美术馆藏

唐蕴玉《河景》布面油画 44x55cm 1932 私人收藏(首次展出)

人人尽说江南好,游人只合江南老。范景中教授曾说,中国的文化和艺术其实是一代一代向古典致敬,就是西方所说的文艺复兴,西方只有一个文艺复兴,中国是不断的文艺复兴。与徐悲鸿所抨击的恰恰相反,这批生长于江南之境的艺术家,从来没有照搬“那触目的作风”,相反他们注意到西方现代主义之所以能被借鉴,核心在于其中与中国艺术传统所共享的抒情性、想象性、写意性、诗意化的要素——这批艺术家并非开风气之先的革命者,他们更像是承接艺术结晶的“文明之子”,这得益于他们几乎共通的西方留学经验以及地处江南的文化背景,他们天然过滤掉徐志摩所担心的“外相的粗糙或生硬”,也天然地不介意“被边缘化”。

朱膺《芳堤远影》 57×67cm 1962年 (首次展出)

苏天赐《漓江春色》 62x80.5cm 1994 油彩 画布 鸿美术馆藏(首次展出)

如果要为这一时期的这一批艺术家寻找一个参照,他们更接近于英国布鲁姆斯伯里艺术团体,纯粹、精致、和有限度的离经叛道;事实上,以塞尚为代表的现代主义之所以能够在英国站住脚,恰恰要感谢布鲁姆斯伯里艺术团体(尤其是其中的核心批评家罗杰·弗莱)不遗余力地为之代言;至于诗人徐志摩所在的新月社,因其坚持“为艺术而艺术”的主张,更早就博得“中国的布鲁姆斯伯里派”之称。

刘海粟《外滩风光》油画 96.9x162.8cm 1964 刘海粟美术馆藏

刘海粟《外滩》油画,67.5x53cm,年代不详 刘海粟美术馆藏

回到文首的1929年,面对大量现代派追随者的作品,大师徐悲鸿是真的难以遏制的愤怒,诗人徐志摩几乎是莫名地被卷入,画家李毅士或许原本只想做一个和事佬,但他的观点却可能是最直接地影响了一大批创作者:李毅士回国后辗转于京、沪、宁任教,不仅受刘海粟邀请,担任过上海美专教务长,也曾经蔡元培推荐,任职南京中央大学艺术科西画主任,作为一个在西方旅居近20年的江南人,他最爱的,是用油画绘画唐明皇与杨贵妃的长恨之歌。

关良《戏剧人物》国画 50x46cm 刘海粟美术馆藏

陈家泠 《清气》 96x52cm

“大地注定会变得看不见,从有形世界到无形世界的嬗变业已开始”,江南无形,所以才可以放飞属于它的艺术家;近一个世纪之后,曾经的江南已经被地球村所淹没,一切的呈现和意境都归于记忆,所有的定格和定义都基于想象——就像当时这批艺术家的决定——西方之写实拯救不了东方的艺术。从这个意义上讲,如今我们谈江南,那是因为我们对于江南的想象才刚刚苏醒。

本文作者系

《意象江南》特展艺术企划

上海解放日报社记者

英国伦敦大学学院(UCL)艺术考古硕士

單维军《素林》纸本水墨 90x170cm 2018

王劼音 《荷池》 水墨 69×69cm(85×85cm) 2014

王劼音 《荷池》 水墨 69×69cm(85×85cm) 2014

石至莹 《沙海_Sand Sea 》 布面油画 200×200cm 2012

友情提示

刘海粟美术馆(延安西路1609号)

展览免费向公众开放(周一闭馆)

周二至周日9:00am至16:00pm

本馆无对外停车库,建议绿色出行

轨道交通:3,4号线,延安西路站,2号口出

公交:57,311,946,71(延安西路凯旋路站)

微信ID:刘海粟美术馆

长按下方二维码关注

刘海粟美术馆开展的所有活动都是公益性的。刘海粟美术馆对任何未经授权擅自使用刘海粟美术馆名义的行为,保留追究其法律责任的权利。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享