戴维·马梅特(David Mamet)的《奥利安娜》(Oleanna,1992)是美国20世纪90年代以来一部最具社会争议的剧作。

第一幕激怒女性,

第二幕激怒男性,

第三幕激怒所有观众。

剧作者马梅特本人在首演后访谈中指出,“此剧的核心并非关于性骚扰,而是关于权力”。

Oleanna

奥利安娜 乌托邦梦想的破灭

《奥利安娜》的剧名源自十九世纪欧洲理想主义者企图在美洲大陆的荒原上建立并实现他们的乌托邦梦想。

世界著名挪威小提琴家奥利.布尔(Ole Bull)同他母亲安娜(Anna)1852年在美国宾夕法尼亚州为挪威移民们买下了一块殖民地并将它创立为一个他们梦寐以求的乌托邦社区,这块乌托邦社区被命名为“新挪威” ,也被称为“奥利安娜” (Ole-anna)— 奥利和他母亲安娜两人姓名的结合。“奥利安娜”的历史是一个引人入胜的故事,但奥利.布尔的乌托邦梦想最终失败了,他的失败成就了一段充满了戏剧性并且无比痛苦和辛酸的故事。

1955年美国民歌手皮特.西格根据挪威民歌集译写了这首民歌《奥利安娜》。马梅特在他《奥利安娜》一剧的开头引用了这首民歌中的一节:

啊,去往奥利安娜,

那是我向往的地方。

谁愿被束缚在挪威

拖曳着奴役的锁链。

《奥利安娜》的争议与思考

戏剧《奥利安娜》只有两个人物一个场景,剧情发生在一位大学教授与女学生之间:

即将获得终身教职的大学教授约翰,正忙于处理新房子的问题时,卡罗尔,一位因学习成绩差倍感焦虑的普通女学生来拜访他,她希望能得到教授的指导,通过考试。一方是名利双收,执掌学生能否顺利通过考试“生杀大权”的教授,另一方是自卑敏感,渴望通过学习来改变命运的女学生,一次看似平常的教学指导,却导致了一场意想不到的“性骚扰”控告……

演出 | Soulpepper Theatre Co.(2011)

摄影 | Bruce Zinger

当人们的争议焦点逻辑性地落在了性骚扰指控、两性关系和政治正确性的故事层面时,马梅特认为他对此剧的立意与思考完全不同。马梅特在《奥利安娜》首演后这样回答:“这是一部关于乌托邦失落的戏剧,这部剧是关于学术乌托邦的破灭。”

马梅特以《奥利安娜》剧中的大学性骚扰指控来反映大学学术乌托邦的破灭,其思想与马梅特其他作品的精神主题一脉相承,即人类永不休止地为主宰彼此的命运而争斗,攫取权力成为人们最基本的生存本能。马梅特笔下《芝加哥性堕落》中的伯尼·理特克,《美国野牛》中的蒂奇,《房产经纪》中的罗马、莫斯、威廉森,《赌场》中的赌棍麦克,《制片商人》中的查理·福克斯等这些人物所具有的共性就是通过不择手段地威胁与控制别人来实现自己的利益。

而《奥利安娜》贯穿全剧的主线并非关于大学师生间的性政治,而是两人竭力为控制与压倒对方的话语权力而激烈争斗。大学校园,人们心中的精神净土,也同样在为权力而厮杀,这就是马梅特笔下的乌托邦的破灭。《奥利安娜》原剧副标题为“一部关于权力的戏剧”,后来的某些演出,如1995年2月10日在俄亥俄州立大学的公演,就保留着这一副标题。

一直为评论界所关注的是《奥利安娜》的两种不同结尾。

最初的剑桥版结尾:

卡萝尔:(她从地上爬起)别担心我。我没事。

GAROL:[She gets up from the floor] Don’t worry about me.I’m alright.

这一结尾的突转,似乎正如马梅特曾指出,“他俩既有很多话想对彼此诉说,又有着对彼此合法的喜爱”。也符合他坚持的戏剧结尾必须是“意料之外,情理之中”的风格。

但马梅特最终舍弃了这个结尾,而选择了纽约版《奥利安娜》的结尾:

卡萝尔:没错。那是正确的(她避开他的目光,低下头,自语着)……没错。那是对的。”卡萝尔:没错。那是正确的(她避开他的目光,低下头,自语着)……没错。那是对的。”

GAROL:Yes.That’s right.[She looks away from him,and lowers her head.To herself]…yes.That’s right.

这个结尾无疑强调了卡萝尔毫不质疑自己和女权团队以性骚扰指控为手段的合法性和道德性,她最后的话语表明她坚信约翰最后对她的暴力行为证明了她之前指控约翰的正确性。当然,假若把卡萝尔这最后的话语理解为一种妥协,那么她希望通过女权主义获得权力和约翰希望通过学术获得权力一样,都是徒劳,都是悲剧性的失败。

演出 | John Golden Theatre(2009)

摄影 | Craig Schwartz

《奥利安娜》一剧的首演引起了人们对剧中性骚扰指控和性别政治的激烈争论。争议几乎从当年奥费姆剧院票房窗口的海报“一票到手,占据你《奥利安娜》的座位和立场”开始。人们走进剧场后的争论焦点是:马梅特是否公正地表现了剧中男女彼此的立场,还是一种男性至上主义的偏袒?如果说男教授被女生诬告,如何解释他暴力殴打女生?末场戏中女生的行为是否女权运动的回潮?观众与评论界的回应与争议对立而鲜明,人们大都强调了该剧的两个特点:对性骚扰指控的表述和对美国大学风行的“政治正确”观念的驳斥。

* 以上摘编自:

一部关于权力的戏剧─戴维·马梅特与《奥利安娜》

作者:胡开奇

鼓楼西剧场《奥利安娜》

环形座位 360°无死角观众视角

北京鼓楼西剧场五周年开幕大戏选择了戴维·马梅特的《奥利安娜》。本次创作颠覆了过去鼓楼西传统舞台布局,将以环形座位,呈现360°无死角的观众视角。

在这部话剧中,你将随时随地成为演员,也将随时随地变为观众。一场演出,两个角色,两种立场。在观看这二者的博弈中,问题被一针见血的抛出,在这二者间你将必然做出选择……

《奥利安娜》采用环形的造型设计整个舞台,舞台宛若“斗兽场”。

古罗马斗兽场

西班牙斗牛场

英国议会式

鼓楼西版《奥利安娜》的舞台是这三者的结合体。

舞台区的一部分将成为观众席,而原先传统的观众席依然保留,这样的改造将为观众带来全新的观演体验。

这样的中心式舞台,是将整个剧放置在一个四面环形演区围绕的空间里,舞台两侧是透明有机玻璃围合而成。

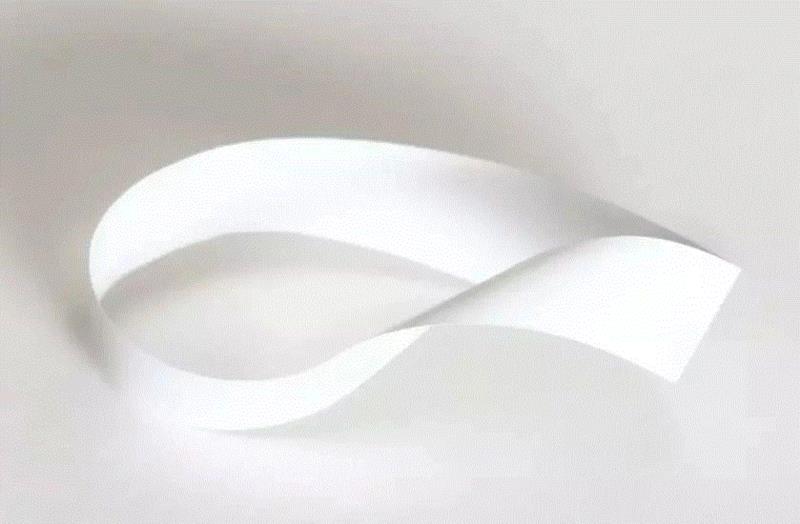

舞台中央的环形演区平台是一个高低起伏的莫比乌斯环的设计。事实上,这个戏究其本质并非性侵,也并非男女之间的博弈,在我看来最重要的一点是,观众对这个戏的反应,而环形的设计最能体现“围观”的效果。

整个环形的起伏带来的是矛盾空间的无限延伸。环形演区也成为演员必不可少的表演区。他可以是椅子,可以是高台,可以是路,也可以是池中的轨迹。这样的设计可以把很多导演想要的线索延伸出来,而作为设计所想要的视觉目的也可以达到。

两侧的透明有机玻璃会在声音和视觉上有一定的阻碍,因此观众在不同的方位,会有完全不同的观赏体验。这种舞台设置既让观众有充分的现场感,又使观众成为围观的“吃瓜群众”,透着玻璃窥视着两位角色的争斗。

小维克特剧院制作的《欲望号街车》

剧中采用了玻璃墙体的设计

这是非常具有仪式感的布局,在传统的剧场中,观众与舞台的关系是数百上千双眼睛紧盯着一个舞台,而在这样的舞台中,某一方位观众的一举一动将成为其他方位观众眼中的背景,观众对于戏的反应也将直接影响到其他观众的态度。

在这种观演关系下,第四堵墙完全被打破,与此同时,也带给观众间离的效果。它一面让观众融入其中去做评判,一面又将观众抽离出来,它提醒着观众不要沉迷于此,去思考戏中真实传达出来的意义。

* 以上来自本剧舞美设计师沈力口述

鼓楼西五周年开幕大戏

《奥利安娜》

编剧:戴维·马梅特(美)

翻译/文学顾问:胡开奇

导演:周可

演员:周野芒 孙语涵

舞美设计:沈力

灯光设计:曲明

服化设计:赵津

音效设计:张笑晨

海报设计:孙晓曦

视觉总监:朱朝晖

场记:张茜

舞台监督:刘景旭

出品人:王婉萍 周晓峰 和英楠

制作人:李羊朵

执行制作:米兰

制作助理:刘苹 黄笑

出品/制作:北京鼓楼西文化有限公司

联合出品:四川省京邑文化发展有限责任公司

演出时间:2019.4.18-5.5

演出地点:鼓楼西剧场

地址:北京鼓楼西大街小八道湾胡同6号

订票热线:010-64457019/15201614022

点击阅读原文即可选座购票,挑选你的座位和立场!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享