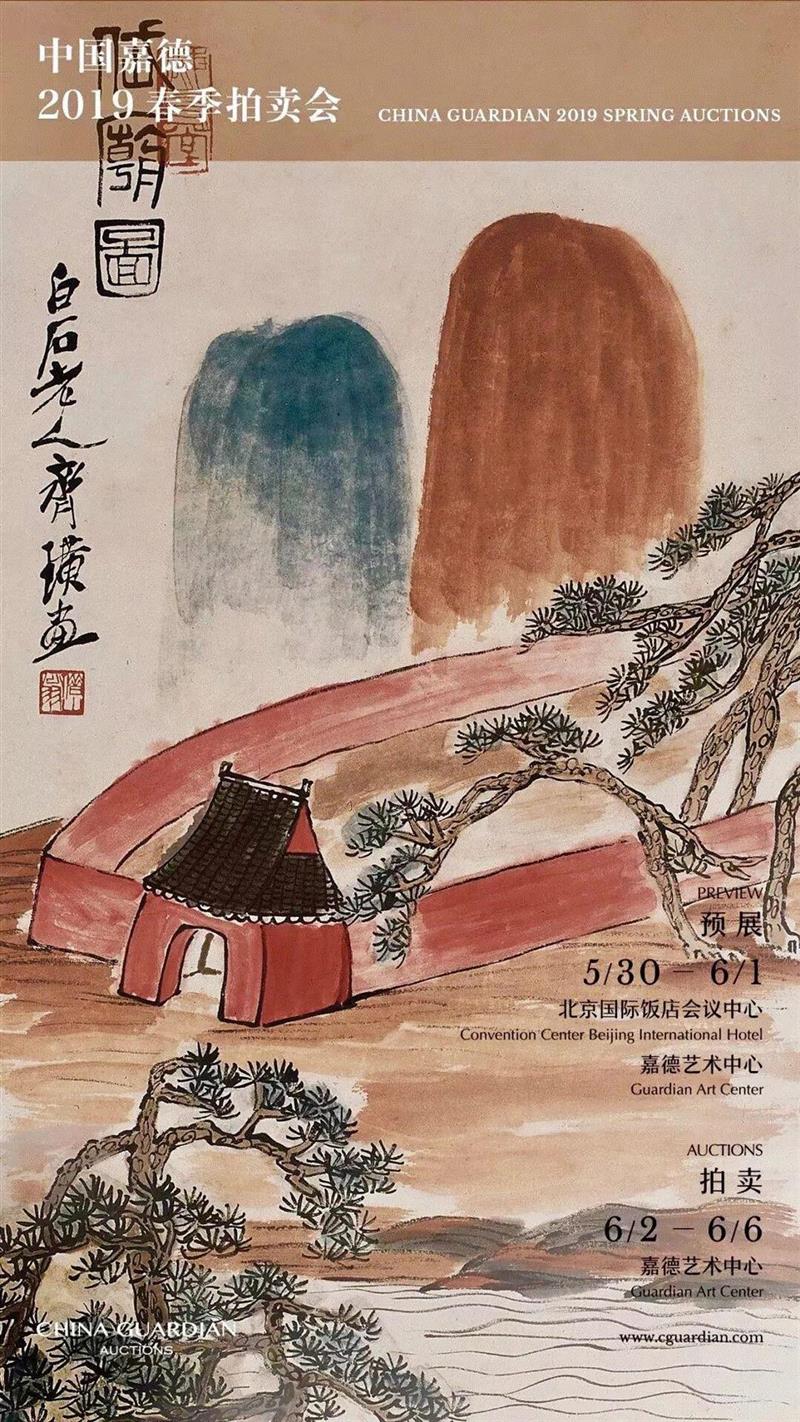

关良 红嫂图

设色纸本 立轴

265×133 cm

展览

1.“河山色染—绘出新中国”,香港艺术中心,2015年4月3-13日。

2.“河山色染—绘出新中国”,北京大都美术馆,2015年10月10-30日。

3.“河山色染—绘出新中国”,上海龙美术馆(西岸馆),2015年11月26-12月20日。

出版

1.《河山色染—绘出新中国展览目录》,香港梅洁楼,2015年版。

2.《河山色染—绘出新中国》(香港展览场刊),香港梅洁楼,2015年版。

3.《河山色染—绘出新中国》(北京展览场刊),香港梅洁楼,2015年版。

“蒙山高,沂水长,我为亲人熬鸡汤。续一把,蒙山柴,炉火更旺,添一抓,沂河水,情深意长……”这是一段来自现代京剧《红云岗》中的唱词, 在20世纪70年代一度风靡全国, 妇孺皆知。“红嫂”这一称谓起源于作家刘知侠的同名小说,而人物原型则来自李子超的讲述。李子超在抗战时期即投身革命,长期在沂蒙山区工作战斗。1960年8月,时任山东省委副秘书长的李子超和山东省作家协会主席刘知侠等人去莫斯科访问,访问途中,刘、李二人晤谈良久,刘知侠从李子超口中了解到很多沂蒙人民的斗争故事,其中大嫂乳汁救伤员的故事,给他留下了特别深刻的印象。次年,刘知侠的小说《红嫂》问世,不久小说被改编成京剧《红云岗》、芭蕾舞剧《沂蒙颂》、电影《红嫂》等等,受到人民群众的广泛欢迎,更得到毛主席、周总理等党和国家领导人的高度肯定。从此,“红嫂”的称谓就走出沂蒙,走出山东,成为全国妇女拥军的尊称和代名词。

京剧《红嫂》中红嫂抢救解放军排长彭林。

京剧《红云岗》

同时,人们发现,在沂蒙山区,在山东根据地,红嫂式的人物不止一个两个,而是很多,是一个庞大的群体。她们都是草根民众,从不认为自己做了多么重要的事,她们不是人人都有乳汁救伤员的经历,却都以感人的方式、以那个时代特有的方式投身抗战、哺育革命。“红嫂”们的伟大情感触动了人们的神经,以她们为原型的艺术创作如雨后春笋般自六十年代开始频繁出现,戏曲、话剧、歌舞、文学、绘画等艺术形式均有以红嫂事迹为母本进行的创作,将于本季嘉德春拍大观夜场中亮相的关良《红嫂图》则为其中佼佼者。

《红嫂图》纵逾8尺,宽为4尺,尺幅巨大,悉数公私所藏、市场所见,此件尺幅几可称最。其作未署年款,据题材及笔墨表现,我们大略推知此件约为良公六七十年代作品。画面写乡间之景,山路之上一行三人,前者着红衣跨篮、白巾裹头者即为红嫂,其后两人面鄙而行猥,配枪随行者则为反动派及其爪牙。此件塑造红嫂用笔坚直,色墨明快,眼神坚定,面容英毅;而反派人物用笔曲弯,色墨暗沉,面容奸恶,形容亦猥,对比之下人物性格昭然明朗。关良善以笔墨线条塑造人物性格,其笔墨固然具有传统文人画的格调,设色之中又流露西方野兽派的色彩哲学,两者优势皆为其所用,写意之余亦见谨慎。本幅中画家以极其简练的造型、明快的色彩和抑扬有至的线条,抓住正面反派人物行进动态的瞬间和面容眉目的特点,构成了戏剧性极强的画面,使尺幅硕大的画面充满戏剧韵律冲突,打动观画者的感情而产生共鸣。

关良 《红嫂图》局部

关良 《红嫂图》局部

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享