约翰·波莱蒂丨后现代主义艺术

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

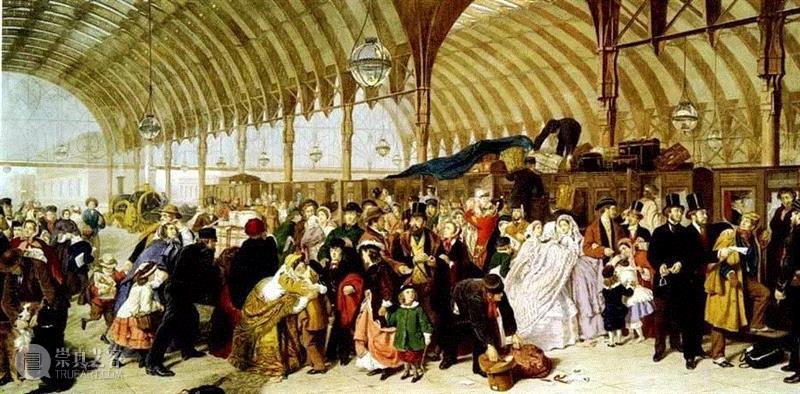

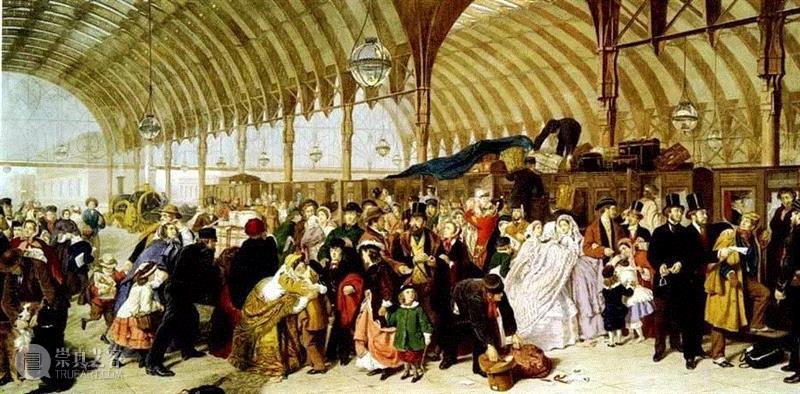

后现代主义不是风格,更确切地说,它不是一种风格。由于一些含糊不清和不准确的用法,后现代主义这个术语已被弄得令人费解,就像许多不精确的用于描述艺术表达方式的历史术语一样。就这个概念近来用于视觉艺术而言,后现代主义常常模糊而粗略地用作当代追求轰动效应的表现主义的同义词。但艺术界的商业性动力向其他“畅销”风格运动时,这种用法多有过时之虞。然而,如果把这个术语看作是与艺术史上其他历史分期术语同样的词(如中世纪或文艺复兴,或现代主义等),看作是关注一系列的普遍而有条理的核心概念,而不管用它来精心阐释这一系列统一观念的各种个人风格或地区风格,那么,后现代主义这个词不仅有术语的价值,而且还有历史建构的价值。因此,后现代主义作为一种历史现象,必须被视作积累性的而不是排他性的,是宽泛的历史性而非时髦表述性的,其传达思想方面有其一致性的含义,却又多变而不确定。事实上,它可以涵盖一切被禁用的容易误解的术语——诸如表演(performance)、躯体、风景画和观念性——这类术语近年来已多得无以复加,令人生厌。简而言之,如果多少有点同义反复地来陈述的话,可以说后现代主义是对现代主义的取代。虽然可以论证说它是早先艺术发展的继承者,但是,后现代主义如同后印象主义承续印象主义一样,它不是早先艺术风格的延续和演变,而是对现代主义那些形式主义和纯粹论思想,以及批评家们据以描述现代主义风格的观点的反动与综合。后现代主义很容易(或更准确地)被称作反现代主义。所以,后现代主义是更关注内容,或更具体地说,它关心同艺术感兴趣的诸方面有明显关系的内容,以及有艺术与社会系统在各方面存在互动关系的内容。后现代主义因此而提供了社会系统中艺术和人们的角色及前提条件的深刻见解。后现代主义的形成期很长;事实上,这像用某些包容性的界定模式所暗示的那样,后现代主义与现代主义一样源远流长,虽然这个术语最近才被人们创造出来。在20世纪80年代前后,后现代主义的讨论而非后现代主义的爆发有许多原因:对60、70年代艺术商品化特征的反复探索,到了1980年已精疲力竭,这使那些批评家们进入了一个新的十年,他们力图预见像前二十年那样广泛的艺术活动重新出现是不可能的;这与使现代主义的画家们要么在个人风格上激进地偏离现代主义的信条,要么创作出一些阐明这一信条的并带有预见性的绘画作品;现代主义批评已进入了最后“冬眠”的混乱阶段;具有广泛(学院式)的多学科训练的新一代画家和批评家应运而生,他们拓宽了自己所构想的艺术作用范围;这些艺术家和批评家所生活的艺术已发生了巨大变迁,即使不是事实上的,至少也因为60年代学生抗议在艺术家和批评家对现实的感知中发生了巨变,越南战争,政治谋杀,秘密而遍及各地的国际恐怖活动,生态方面的运动,女权主义,以及无数别的政治原因和社会原因等;进入20世纪最后十年,即便不摈弃过去,也形成了对过去一千年造型艺术实践的重新审视。这类问题以某种为现代主义所忽略或拒斥了的意义感重新赋予艺术,这种意蕴内容不仅对艺术创作十分重要,而且对艺术批评也至关重要。后现代主义在风格、内容和批评方面与现代主义的对立姿态,造就了某种新的艺术自觉,它导源于人们逐渐意识到后现代主义的讨论是新的现象,但后现代主义的存在却不是新现象。所以,有必要对后现代主义的历史作一番粗略的说明。后现代主义拒斥其“出生姓氏”风格的立场,需要了解现代主义本身的某些解释。我们知道,现代主义有漫长的历史,它有强有力的开路先锋和才思敏捷的批评家,这几乎有一个世纪之久,以致人们不难理解为什么反抗现代主义的东西要经历很长时间才溶入批评和历史文献之中。现代主义绘画(在批评文献中,现代主义实际上只涉及绘画的讨论而不涉及雕塑)作为一种风格,一般来说源于19世纪后40年中马奈的作品。那时,马奈和其他画家一起使用了一些随意性的绘画技法,这使他的画面有一种平面感,似乎否定了客观再现或逼真再现的视觉传统。与晚近对马奈作品的解释不同,他的同时代批评家们——至少是那些尚未发现马奈作品有什么可笑之处的批评家们——注意到马奈在画面外在形式处理方面的天才。比如,左拉就说到马奈那种“大块的色彩碎片”和“大块面的”构图。1867年,他对马奈作品评论道:“马奈并不把自己置于描绘某种抽象思想的工作或某个历史阶段的工作中,这是因为既不能把他视作道德家,也不能把他当作文人,他只是一个画家。”倘使把画的形式分析看作是画家高下的尺度(波德莱尔和左拉似乎都这么认为),那么,不难窥见19世纪最后几十年中画家的变化,即更自觉地使画面带有平面性,精心调整形状以适应这种平面空间。莫奈的《白杨树》中,画面上呈现出较低的地平线和平行的垂直线;德加描绘舞女和浴女的画中,有一种鸟瞰式的景观和场景边缘线的任意分割;高更的塔希提岛组画中,形象的平面色彩和凝冻般的处理,所有这一切似乎都选择了否定传统强调体积的自然主义构图格局,并坚持画家在把现实世界视觉现象转变为平面性画面时明显虚构描绘的操作。19世纪末,塞尚比其他画家更出色地向艺术的再现作用挑战。英国批评家们以一种明显的形式主义方式对塞尚的画作出了反应,这就为后半个世纪不断进步的绘画批评奠定了基调。1914年,克莱夫·贝尔写道,塞尚“越发趋向”“有意味的形式”的彻底昭示。贝尔也讨论了“有意味的形式”这一概念,并把它界定为“以一种特定方式的线条与色彩的组合,是激起我们审美情感的某些形式和形式关系。”贝尔以“审美情感”的假定为根据,寻找一种使他可以讨论共性(即性质)的集合的描述性特征,它存在于“圣索非亚大教堂、夏特勒修道院的窗户、墨西哥雕塑、波斯花瓶、中国地毯、乔托的壁画和普桑、弗朗切斯卡以及塞尚的绘画之中。”随着试图建立这种决定艺术高下及其根据的包容性形式主义体系,贝尔便把批评家的角色变成了美学家的角色。把形式主义确立为审美特质的唯一标准,这种形式主义完全抛弃了再现所起的作用,因此而为抽象大开方便之门。除此而外,贝尔还采取了一个不同寻常的作法,即暗示一幅画并不能确证他的“有意味的形式”概念——这里他以威廉·P·弗里斯画《帕丁顿车站》为例,这就是说,该画“并不是一件艺术品,而是一个令人感兴趣和愉悦的文件。”在贝尔看来,艺术只对具有审美修养的感受力传达出感觉,这是在一种纯形式中进行的,它排除了源于可见世界的任何信息。

后现代主义不是风格,更确切地说,它不是一种风格。由于一些含糊不清和不准确的用法,后现代主义这个术语已被弄得令人费解,就像许多不精确的用于描述艺术表达方式的历史术语一样。就这个概念近来用于视觉艺术而言,后现代主义常常模糊而粗略地用作当代追求轰动效应的表现主义的同义词。但艺术界的商业性动力向其他“畅销”风格运动时,这种用法多有过时之虞。然而,如果把这个术语看作是与艺术史上其他历史分期术语同样的词(如中世纪或文艺复兴,或现代主义等),看作是关注一系列的普遍而有条理的核心概念,而不管用它来精心阐释这一系列统一观念的各种个人风格或地区风格,那么,后现代主义这个词不仅有术语的价值,而且还有历史建构的价值。因此,后现代主义作为一种历史现象,必须被视作积累性的而不是排他性的,是宽泛的历史性而非时髦表述性的,其传达思想方面有其一致性的含义,却又多变而不确定。事实上,它可以涵盖一切被禁用的容易误解的术语——诸如表演(performance)、躯体、风景画和观念性——这类术语近年来已多得无以复加,令人生厌。简而言之,如果多少有点同义反复地来陈述的话,可以说后现代主义是对现代主义的取代。虽然可以论证说它是早先艺术发展的继承者,但是,后现代主义如同后印象主义承续印象主义一样,它不是早先艺术风格的延续和演变,而是对现代主义那些形式主义和纯粹论思想,以及批评家们据以描述现代主义风格的观点的反动与综合。后现代主义很容易(或更准确地)被称作反现代主义。所以,后现代主义是更关注内容,或更具体地说,它关心同艺术感兴趣的诸方面有明显关系的内容,以及有艺术与社会系统在各方面存在互动关系的内容。后现代主义因此而提供了社会系统中艺术和人们的角色及前提条件的深刻见解。后现代主义的形成期很长;事实上,这像用某些包容性的界定模式所暗示的那样,后现代主义与现代主义一样源远流长,虽然这个术语最近才被人们创造出来。在20世纪80年代前后,后现代主义的讨论而非后现代主义的爆发有许多原因:对60、70年代艺术商品化特征的反复探索,到了1980年已精疲力竭,这使那些批评家们进入了一个新的十年,他们力图预见像前二十年那样广泛的艺术活动重新出现是不可能的;这与使现代主义的画家们要么在个人风格上激进地偏离现代主义的信条,要么创作出一些阐明这一信条的并带有预见性的绘画作品;现代主义批评已进入了最后“冬眠”的混乱阶段;具有广泛(学院式)的多学科训练的新一代画家和批评家应运而生,他们拓宽了自己所构想的艺术作用范围;这些艺术家和批评家所生活的艺术已发生了巨大变迁,即使不是事实上的,至少也因为60年代学生抗议在艺术家和批评家对现实的感知中发生了巨变,越南战争,政治谋杀,秘密而遍及各地的国际恐怖活动,生态方面的运动,女权主义,以及无数别的政治原因和社会原因等;进入20世纪最后十年,即便不摈弃过去,也形成了对过去一千年造型艺术实践的重新审视。这类问题以某种为现代主义所忽略或拒斥了的意义感重新赋予艺术,这种意蕴内容不仅对艺术创作十分重要,而且对艺术批评也至关重要。后现代主义在风格、内容和批评方面与现代主义的对立姿态,造就了某种新的艺术自觉,它导源于人们逐渐意识到后现代主义的讨论是新的现象,但后现代主义的存在却不是新现象。所以,有必要对后现代主义的历史作一番粗略的说明。后现代主义拒斥其“出生姓氏”风格的立场,需要了解现代主义本身的某些解释。我们知道,现代主义有漫长的历史,它有强有力的开路先锋和才思敏捷的批评家,这几乎有一个世纪之久,以致人们不难理解为什么反抗现代主义的东西要经历很长时间才溶入批评和历史文献之中。现代主义绘画(在批评文献中,现代主义实际上只涉及绘画的讨论而不涉及雕塑)作为一种风格,一般来说源于19世纪后40年中马奈的作品。那时,马奈和其他画家一起使用了一些随意性的绘画技法,这使他的画面有一种平面感,似乎否定了客观再现或逼真再现的视觉传统。与晚近对马奈作品的解释不同,他的同时代批评家们——至少是那些尚未发现马奈作品有什么可笑之处的批评家们——注意到马奈在画面外在形式处理方面的天才。比如,左拉就说到马奈那种“大块的色彩碎片”和“大块面的”构图。1867年,他对马奈作品评论道:“马奈并不把自己置于描绘某种抽象思想的工作或某个历史阶段的工作中,这是因为既不能把他视作道德家,也不能把他当作文人,他只是一个画家。”倘使把画的形式分析看作是画家高下的尺度(波德莱尔和左拉似乎都这么认为),那么,不难窥见19世纪最后几十年中画家的变化,即更自觉地使画面带有平面性,精心调整形状以适应这种平面空间。莫奈的《白杨树》中,画面上呈现出较低的地平线和平行的垂直线;德加描绘舞女和浴女的画中,有一种鸟瞰式的景观和场景边缘线的任意分割;高更的塔希提岛组画中,形象的平面色彩和凝冻般的处理,所有这一切似乎都选择了否定传统强调体积的自然主义构图格局,并坚持画家在把现实世界视觉现象转变为平面性画面时明显虚构描绘的操作。19世纪末,塞尚比其他画家更出色地向艺术的再现作用挑战。英国批评家们以一种明显的形式主义方式对塞尚的画作出了反应,这就为后半个世纪不断进步的绘画批评奠定了基调。1914年,克莱夫·贝尔写道,塞尚“越发趋向”“有意味的形式”的彻底昭示。贝尔也讨论了“有意味的形式”这一概念,并把它界定为“以一种特定方式的线条与色彩的组合,是激起我们审美情感的某些形式和形式关系。”贝尔以“审美情感”的假定为根据,寻找一种使他可以讨论共性(即性质)的集合的描述性特征,它存在于“圣索非亚大教堂、夏特勒修道院的窗户、墨西哥雕塑、波斯花瓶、中国地毯、乔托的壁画和普桑、弗朗切斯卡以及塞尚的绘画之中。”随着试图建立这种决定艺术高下及其根据的包容性形式主义体系,贝尔便把批评家的角色变成了美学家的角色。把形式主义确立为审美特质的唯一标准,这种形式主义完全抛弃了再现所起的作用,因此而为抽象大开方便之门。除此而外,贝尔还采取了一个不同寻常的作法,即暗示一幅画并不能确证他的“有意味的形式”概念——这里他以威廉·P·弗里斯画《帕丁顿车站》为例,这就是说,该画“并不是一件艺术品,而是一个令人感兴趣和愉悦的文件。”在贝尔看来,艺术只对具有审美修养的感受力传达出感觉,这是在一种纯形式中进行的,它排除了源于可见世界的任何信息。

弗里斯:帕丁顿车站

就此而言,20世纪头十年中成熟起来的毕加索和马蒂斯,巧妙地顺应了这种用并置色彩和图形来减弱画面的演变,在这样的画面中,理解空间关系变成为智力的或审美的操练,而不是一种自发的,相似的视觉经验。像贝尔这样的形式主义批评提供了某种接近绘画的途径,尽管这类批评家只愿意把对艺术的讨论限定在有关艺术本性的讨论之中。这类批评不顾达达派(尤其是杜尚)和超现实主义所提出的问题,在20世纪头几十年中继续发展,并且几乎僵化为一种传教式的布道,尤其是在美国,这是由于克莱门特·格林伯格及其门人的著述所致。到了1939年,当格林伯格明确作出高雅艺术和低俗艺术(或庸俗艺术)的对立二分时,他显然是表明了自己对艺术精英的虔诚;在他看来,俄国画家列宾就是低劣艺术劳作的一个范例,列宾所用的手法正是贝尔从弗里斯那里看到的东西。格林伯格认为,高级的或他所说的前卫艺术要求一种“卓越的历史意识”,以便“使文化在意识形态的混乱和强暴中继续推进。”他进一步假定,在一个文化堕落时期,艺术家所追求的道路是在“探寻绝对的表现”中保持独立不倚。在格林伯格那里传出了贝尔“有意味的形式”的微弱的回声。他更进一步明确指出:“内容完全被溶化为形式,以致于艺术作品或文学作品在整体上或部分上都不能还原为它以外的任何事物。”如此一来,艺术考察的系统变成为封闭性的和自我参照的了。

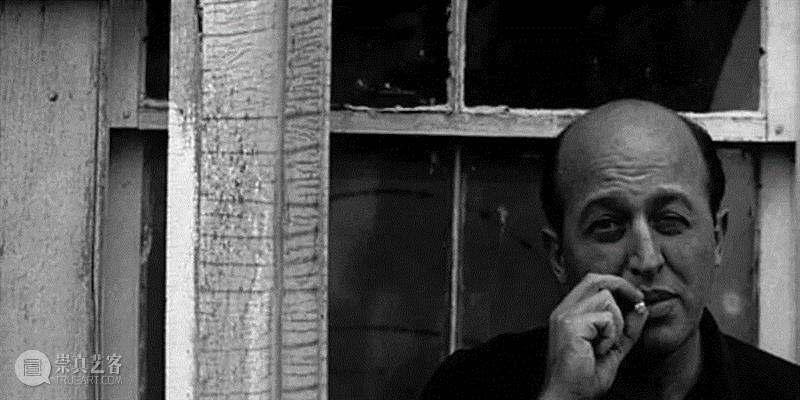

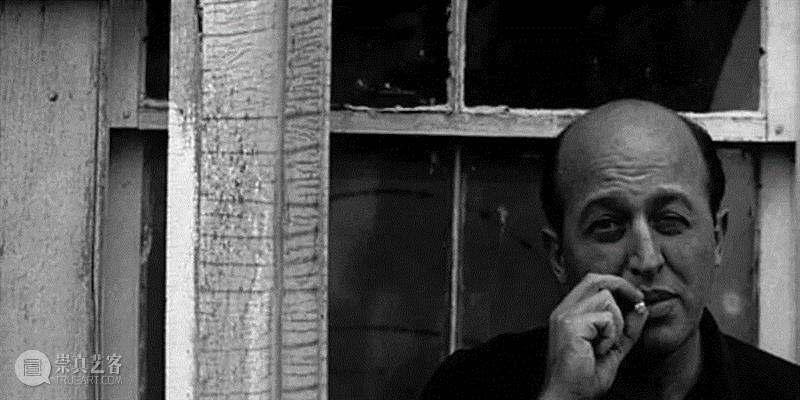

Clement Greenberg(1909-1994)

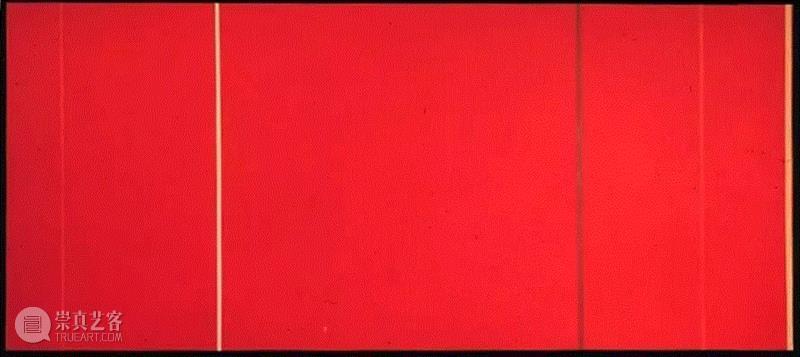

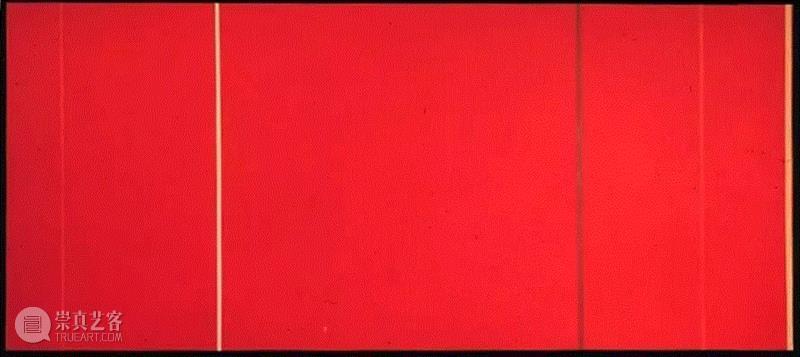

尽管格林伯格尚未写出综合性的力作《现代主义绘画》,但到了1965年,他继前二十五年之后又在自己一系列有影响的论文中发展了自己关于绘画的见解。由于他同20世纪40年代新出现的纽约画派过从甚密,由于他需要在一种能向有教养的公众解释这些人作品的业已认可的传统中给纽约画派艺术家以适当地位,他便发展出一种美学观点。从形式上讲,格林伯格批评的描述性本质十分清楚:像波洛克、罗斯科、克莱因、德库宁和纽曼这些艺术家的绘画,就其成为“非中心化的”画(其中画面的任一部分都不比其他部分更重要)而言,是一种“整幅平均”的画。在许多画中,尤其是上述几位画家的画中,画幅很大,实际上有一堵墙那么大,因此足以包容观者的整个视域。波洛克的颜料滴淌和纽曼的平面色块——两者在风格和气质上截然不同——都强调平坦纹理的外观。即使在诸如波洛克《蓝色两极》(1952年)这样的画中,画面上通过颜料完整的网状交织,展示了八个舞动的图腾式柱杆在燃烧,或是纽曼的《英雄升华》(1950-1951年)中,画面上是五个细长而精确的“邮政编码数字”,劈开了17英尺长的红色画幅,这类画中没有特定的单元部分起到焦点作用,或是平衡画面的功能,每个单元部分都引起其外围邻接的相似形状的波动,进而再次强调了画面的活跃和平面性。这一时期的美国抽象绘画中,色彩、笔触和错综纠结的混乱在整个画面上紧张地扩展,似乎否定了向后延伸的或容积式的空间,导致了在许多情况下看保留任意的画面边缘线的新形态。文艺复兴以降,绘画一直在追求画的表面并把空间置于距离透视空间或空气效果空间之中,然而,抽象绘画为了对画的表面及其局限作出真诚的探索,断然抛弃了这种视觉狡计。抽象绘画不再经营某个中心,而是将画铺至整个表面和边缘。

纽曼:英雄升华

格林伯格的现代主义绘画理想的最终结果“非常接近装饰”。基于对纽约画派这些视觉现象直接的详尽阐述,格林伯格迈向建立一个更精致、更具包容性的历史体系。在走向历史决定论的旅程中,格林伯格把20世纪40、50年代高深的美国绘画看作是建立在巴黎画派的基础之上,特别是建立在毕加索和立体主义基础之上。美国绘画不过是始于马奈的朝向平面性和抽象过程中的最后一个阶段而已。格林伯格认为,两维平面性是“绘画作为一门艺术其独立性的保证,”因为通过消除它以外的任何参照物,绘画就更接近它自身“独特而不可还原的”形式纯粹性。在标明绘画是什么(或应该是什么)的批评立足点之后,他在抽象这一特别令人困惑的领域中,为确定好画和坏画提供了一个标准。格林伯格理论体系中最本质性的东西,或使绘画成为现代主义的东西,就是它“运用一个学科特有的方法来批判该学科本身。”格林伯格还提出一个大胆的见解:现代主义“几乎包括了我们文化中真正有活力的一切。”60年代早期,随着作为格林伯格门徒的批评家一道,第二代抽象画家涌现出来。弗雷德在1965年举办了“美国画家三人展”,展出了诺兰、奥利茨基和斯特拉的作品,这似乎证实了格林伯格的观点,弗雷德在一篇论文中对这三位画家的作品作了明晰的阐述。更重要的是,这些绘画看来是对格林伯格现代主义批评的理论建构而非早先的绘画作出了更直接的反应。比如,斯特拉1959年所作的黑色绘画,就以画面的形状来决定黑色条纹的内部图形。这样一来,未变形的几何图形铺满了整个画面,保持了画面的平面性,并且专门涉及了弗雷德所说的“内在于绘画自身的问题。”当斯特拉穷尽了方形或矩形画幅所允许的种种几何图形的可解性时,便开始改变画幅的形状,其中完全抛弃了不属于直接相邻条纹精确重复或变形的部分。这些古怪的形状与对画幅厚实的支撑相对应,这就把画变成了再次强调绘画自我参照作用的对象。虽然现代主义绘画的这种进步发展论似乎步调一致,但强有力的不协调声音常常出现在现代主义者当中,在那些被视为早期反现代主义者中,最突出、最有影响的也许是杜尚。在1913年,杜尚已把某些现成物(通常是工业制品)从原来的背景中抽离出来,然后置于某种艺术的背景之中,这就对现代主义讨论中所揭示的有关风格和特质的诸多美学原理发起了正面进攻。在杜尚的许多作品中,某种深奥的和虽然强烈的个人内容消失了,这些作品起到一种坚定的艺术宣言和批评宣言的作用,它们通过揭示现代主义体系的谬误和局限性,来反对那种愈来愈广地蔓延开来的为艺术而艺术的美学。比如,在《Tu M'》(1918年)中,画幅平面上构成了具有立体感的水滴,当这幅画仍被私人收藏并受到光线变化影响时,穿透画幅那垂直的洗瓶刷的阴影看上去像是被画上去的画面的一部分,实际上这并不是一个特别值得注意的事实。杜尚的这幅作品并不完全是自我封闭和自我参照的,它是对现实世界变化的一种巧妙名签,也依赖于观众把握到的某种标题,然而,不论标题是否由词语构成,它都创造了画与观众之间的对话。即使是趋向于纯抽象的艺术,比如俄国至上主义等,也还是被鉴赏家们看成是对这个时代政治需要的内容充实和应答。20世纪20年代,达达派和超现实主义持之以恒地为艺术需要辩护,在这种需要中,其明显的政治性或内在心理内容仍是非常重要的。

杜尚:Tu M'

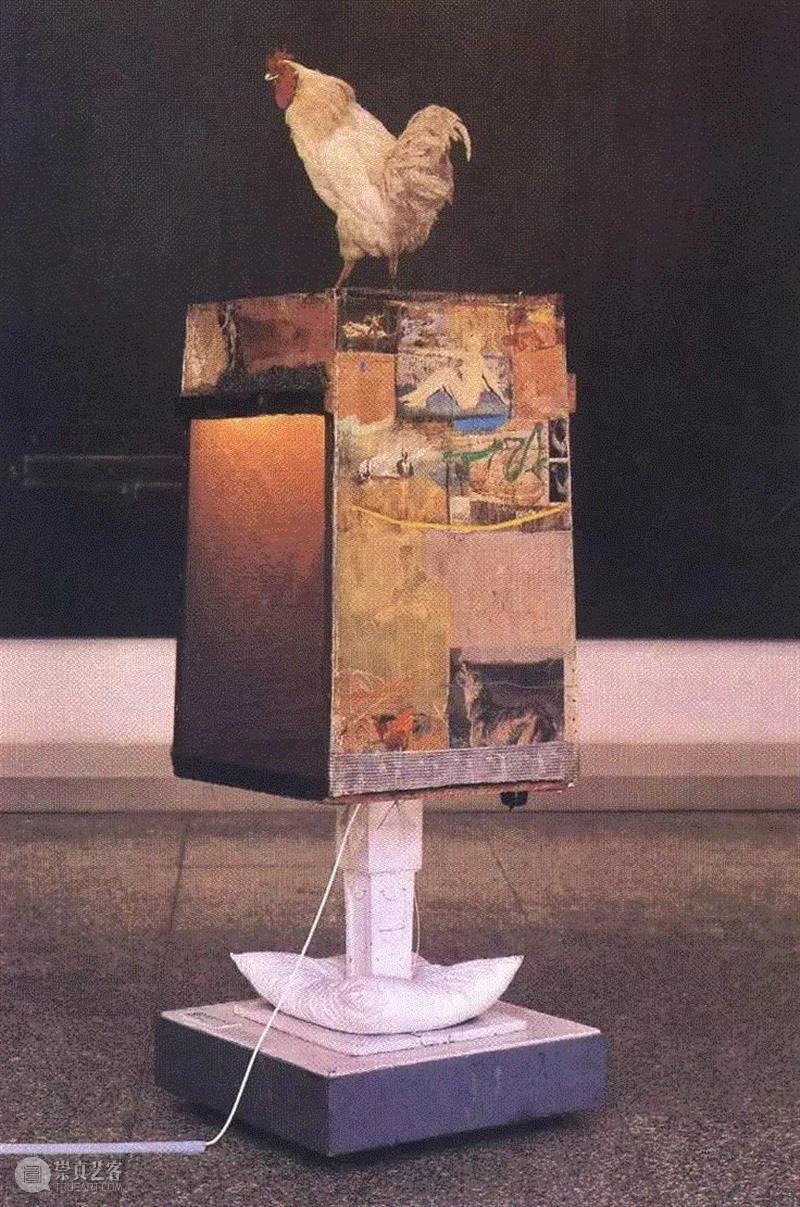

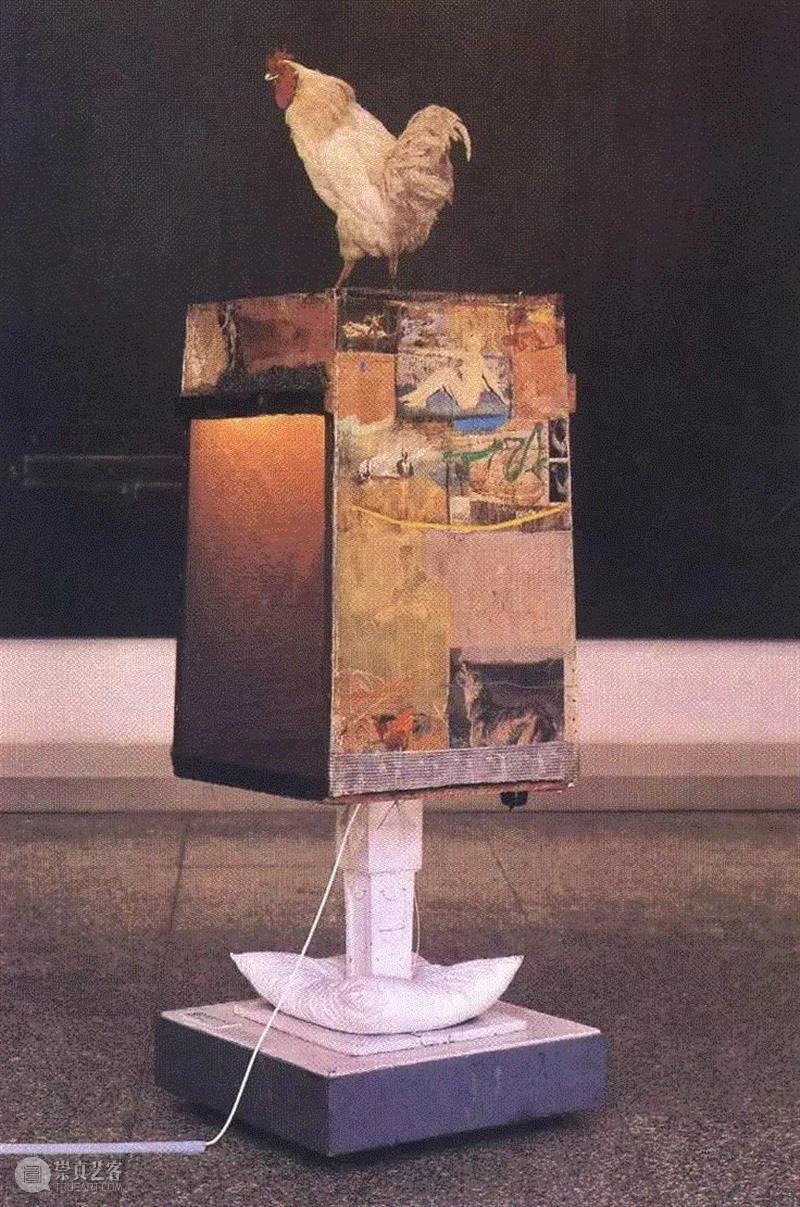

美国的现代主义面临着欧洲现代主义所面对的同样问题,它们实际上是对达达主义者和超现实主义者的直接回应。1965年,当第二代美国现代主义者随着斯特拉、路易斯、诺兰、诺夫罗斯这些艺术家走向成熟时,当格林伯格写下关于现代主义界说性的论文时,现代主义的地位在十多年中已受到来自如下艺术家们的严峻挑战:劳申伯、约翰斯、凯奇。从50年代早期到60年代中期,现代主义及其挑战者们一步步地发展成熟起来。然而到了60年代后期,由于人们把注意力放在画廊和美术馆里的艺术形式上,由于虔信现代主义批评信条的重要艺术家中出现了明显的风格变化,特别是斯特拉(从他的《画鸟》[1976年]系列画来看,他以某些空间解释方式画出了形状古怪的浮雕效果),现代主义绘画已处在岌岌可危的境地,它的辩护者亦树倒猢狲散了。劳申伯在1951年完成了他的首批白色系列画,这些画的尺寸很大,足有6英尺高,画面上除了刷满白色颜料外别无他物。这些作品无异于是对格林伯格可谓“整幅平均”画面理论的嘲弄。当人们显然已接受了趋向平面外表、抽象和纯粹性(劳申伯使用白色来达到纯粹)的现代主义冲动时,劳申伯则通过把画分解成若干彼此别无二致的画板,并使之脱离同一个对象的审美价值或整合成有关联的任何观念,来打碎绘画的整合统一要求。他并不想把这些白色画看成是原来意义上的艺术对象,而是想把它们视作真实世界某种活动的反射镜,看成是现代主义画家和批评家似乎极力想逃离的偶然性之混乱舞台的反射镜。劳申伯的白色画上所出现的东西不过是观者自己的身影,是外在于而非内在于绘画的这个世界永恒变化的外观。就这种偶然性与艺术家的关系而言,显然有别于波洛克那种颜料滴淌的程序式的偶然性。可以这么说,是观众而不是艺术家最终完成了画,进而把画本身坚定地从半个多世纪以来现代主义批评家的一直在描述的纯粹的排他性艺术关联域中解放出来。1952年夏天凯奇在黑山学院的活动,是开辟一条完全背离现代主义新途径的艺术活动的另一个中心。这项活动完全受制于抛掷硬币式的偶然性,事先谁都不知道别人会干什么。参与这项活动的有艺术家劳申伯,音乐家凯奇和图多尔,舞蹈家卡宁汉姆,以及诗人奥尔森和理查兹。不同于波洛克、罗斯科或纽曼这类艺术家对自己绘画紧张而有意识的控制(他们的艺术在1952年毕竟已开始被大众所认可),凯奇的表演导向注意力的分散,各种媒介与操作的表演者随机互动,导向对作为艺术的日常事件、声响和动作的接受,这与纽约画派画家们所追求的某种非同一般的东西完全不同。劳申伯在1953年抹擦了德库宁的一幅素描,使纸上只剩下一个模糊不清的幽灵式的影像,这时,劳申伯的目的显然是想标明一种摆脱现代主义绘画桎梏和批评桎梏的新精神的本原动力。劳申伯成熟的风格特征体现在这样的作品中,它由一些真实而杂乱的真实事物构成,如一床被子(《床》,1954年),或一只公鸡(《女奴》,1955-1958年),或一只安哥拉羊(《单配偶制》,1955-1959年)。这种风格把上述真实物体与其他图像材料(街道标志,杂志和封面女郎)随意配合在一起。由于这类物体中没有任何一个能被完全包容在单一完整的结构中,所以每个物体仍保持着自身作为世界中某个对象的强度,而不管其艺术的背景如何如何。这样一来,在艺术和生活之间便出现了著名的“劳申伯式的鸿沟”。

劳申伯:女奴

劳申伯:单配偶制

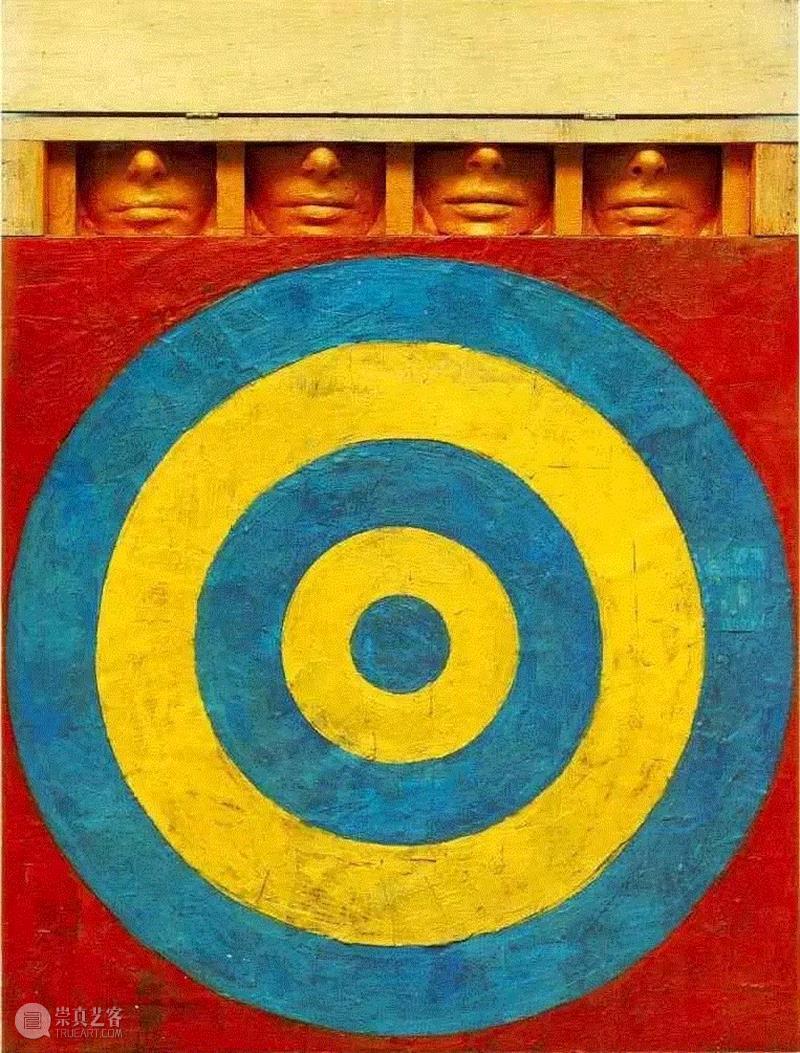

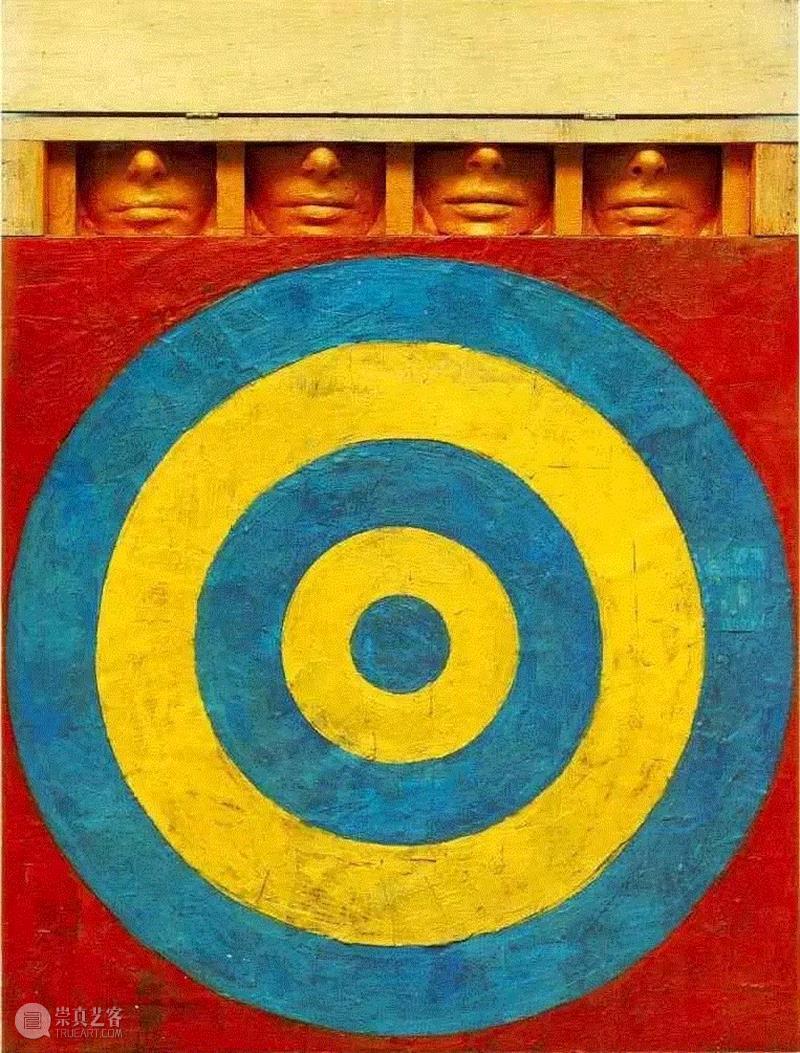

约翰斯的早期作品显然在其精心完成和直接性单一形象强度方面迥然不同于劳申伯的作品,但却体现出与劳申伯和凯奇同样的关切。《旗帜》(1954年)也可以解读成现代主义信条的打油诗,这是因为该画是一幅没有兴趣中心的画,与画框共在,画的表面条纹从某个形象的一端延伸到另一端,对画表面的关心似乎成为最基本的因素。约翰斯作品中的这个形象与劳申伯的形象一样司空见惯,都是熟悉的和常见的事物。但约翰斯的画是以一种非常精心的方式一笔一笔画成的,因而形象的纷乱危及到我们把这幅画只当作现代主义者所要求的绘画能力。现代主义绘画的自身参照因素被约翰斯所采用的外在直接形象所破坏。在他的《带有四副面孔的靶子》(1955年)这幅画中,约翰斯在一个牛眼靶心上方画了四个头的部分形象,这幅画构成了一个外在于观众的对话;四副面孔的眼睛带有讽刺意味地画上方的边缘线所切断,四张嘴略有不同,暗示了非常复杂的露齿一笑,这四副面孔假定了画以外的某个人——即靶子本身。与波洛克所说的或罗斯科和纽曼所暗示的“在画中”不同,约翰斯的形象给出了四个头像,它们完全外在地被赋予绘画,似乎是对这个形象面前所出现的观者活动的应答。

约翰斯:带有四副面孔的靶子

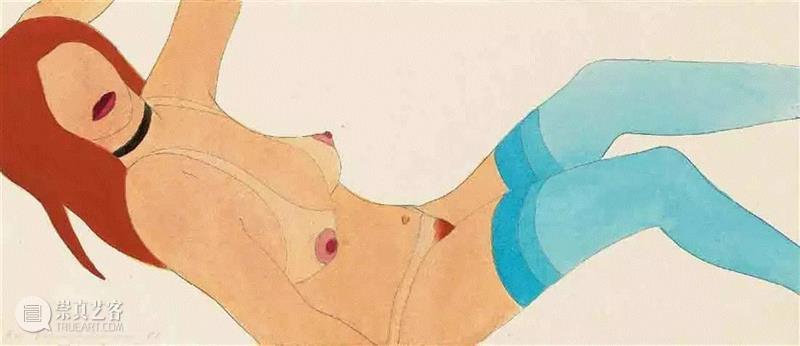

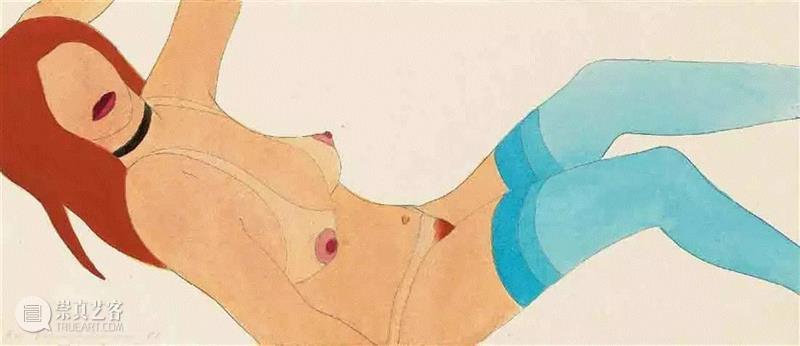

对劳申伯、约翰斯和凯奇的随意性真实世界的这些现象和事实的认可,后来被凯普罗进一步扩大了,后者在1958年完成了他的第一件环境艺术品,1959年则上演了他的第一部即兴表演剧。在这些后来被奥登伯格、丹因和格鲁姆作了更加广泛探索的戏剧活动中,凯普罗提供了一种特殊的环境,其中创造性活动的界限被观众的积极参与所混淆了。艺术转向戏剧(这在弗雷德这类形式主义者看来是一种逐出教门的活动),转向对变化无常、稍纵即逝、不可预测和日常性的赞颂,这一切显然与现代主义艺术家的宗旨截然对立。对现代主义霸权最初的重大威胁,也许要算1962年纽约秋季画展时波普艺术品的泛滥。由于近来的影响,越来越多高雅和有教养的公众事实上已经接受了波普艺术,这就拓宽了劳申伯和约翰斯在过去十年间所确立的反现代主义的基础。现代主义者是以诅咒这类寻找无教养公众的鄙俗来反对这种现象。然而,沃霍尔的《坎贝尔罐头》(1962年),是一个无名而又随处可见的蕃茄汤广告形象,他选用这个形象并无深思熟虑的意图,只是放大了广告招贴画那令人炫目的尺寸;利希滕斯坦的《看米老鼠》(1961年),画面上是人人喜爱的米老鼠和唐老鸭的滑稽动画片形象,来源于无名绘图员的合作而又不理会迪斯尼的“签名”,这幅画意在以一种特别简洁和有力的方式来概括前十年的实验,要使艺术变得可以为大众接受,而不至于成为文化精英的财富。更重要的是,波普艺术由于采用了商业性的图像,采用成批制作和大众喜爱的卡通形象以及广告和插图,公然反抗高雅艺术和低俗艺术(或格林伯格所说的庸俗艺术)之间的对立,这种对立曾是现代主义的核心信条,波普艺术的形象充满了现代主义绘画极力想予以升华的世俗性,如果从韦塞尔曼的《美国大裸体》来看,甚至充满了性意味,这类画以广告牌式的噱头描绘了一个裸女。与波洛克和罗斯科40年代的画以及纽曼单色画那种神话式的色情形象不同,韦塞尔曼那无面孔的裸女是匿名的和难以辨识的,但对这位画家来说又是熟悉的:娇艳的好莱坞式红唇,挺拢的乳头,零乱而色彩丰富的阴毛,像是画家周围绘画环境中其他广告那样的商品。波普艺术没有抽象绘画的普遍性,而是给我们一种特别的艳俗,这种艳俗甚至在沃霍尔的《喷气机》(1963年)中趋向于对禁忌的描绘。人们接近抽象绘画是一个心理和精神介入的缓慢过程,但接近波普艺术作品却是直接的、有趣的和感觉性的,是一种从心灵向其以下地带的运动。利希滕斯坦的本戴圆点,沃霍尔的丝网照片广告,韦塞尔曼的真物招贴画,或罗森奎斯特的广告牌风格,这些艺术家机械的商业化技法已表明不再关心传统的绘画问题,抛弃了绘画的理念和现代主义的自我机制立场。在波普艺术的躯体中显然已不存在机制性的脊梁。波普艺术的直接媒介形象同劳申伯的实物形象相比,使早先的艺术家所在劳申伯的图画性(pictorialism)中看到了积极的艺术性。

韦塞尔曼:Kate

到了60年代早期,抛弃现代主义的各种因素已成为艺术主流的一部分:对商业性艺术和技法的认可,着迷于图像的运用,以绘画来指涉社会中熟悉的事物,显而易见地摈弃传统技法和构图模式,与精英艺术截然对立的通俗性,报道或而非解释性的艺术,与永恒真理同样重要的直接影响等等。60年代的艺术有两个方面尤其值得注意:雕塑的演变(作为社会中主要的艺术样式,雕塑形式过去只限于纪念战争和仪式性),和昙花一现的极少主义。无论是劳申伯的组合艺术品,奥登伯格的拜物性形象,还是凯因霍尔兹的真人雕塑,都以一种富有进攻性和戏剧性的方式侵犯了观众的空间。劳申伯的《女奴》中,一只栖息在上的公鸡造成一种正要飞去的暗示;奥登伯格的食品和机器则以一种使人惊迅的空想力量呈现出某些巨大的比例;《罗克茜的》(1961年复制的内华达州一座妓院的环境)这件雕塑中的“居民”和观众对话交谈,并以一种性攻击方式对观众的触模和动作作出反应。以上这些雕塑中,没有一件符合现代主义者可标榜的规范艺术语言的美化水准;它们都利用了导向外部现实世界的材料或内容,每件作品似乎都对艺术及其界定问题漠不关心。它们有意要挪动我们与作品之间的界限,进而使艺术对象的领域和我们自己的领域融为一体,而不是与某种独特而有区别的领域相一致。在现代主义已获得一种绘画语言的地方,这些艺术家以及另一些类似的人则选择了超越边界的环境语言。另一方面,随着波普艺术的大举进攻,极少主义在其形式语言方面似乎表现得谨小慎微。莫里斯在1964年底首次展出了他的硬边几何图形,贾德的硬边几何形乍一看来像是对三维物体的现象学方面的考察特别着迷,就像斯特拉当年对二维画面着迷一样。莫里斯作品那巨大而光线灰暗的三合板结构,看起来与展出的绿色画廊的白色内厅有一种建筑上的和谐。那种结构的几何简单性既熟悉又有限。莫里斯后期的木制和钢制雕塑,或贾德的商业性加工的金属几何单元,都没有任何特定的焦点,其中没有一个部分比其他部分更重要,即使在这类雕塑由诸多单元构成时也同样如此。然而,由于其限制性的大小尺寸,由于重复的诸单元的充实把观众推入其中的空间,这些作品再次构成了观众与之面对面的对话,而不是在雕塑本身之中的对话,因为在许多情况下,雕塑的边缘线中重复单元的数目似乎完全是任意选择和潜在扩展的,而这种选择和扩展是由它们所呈现其中的特定空间决定的。虽然这些赤裸裸的形以及体积块面与空间之间明显的交互关系受到现代主义著作和绘画的影响,但这种雄心勃勃而且往往与真人尺寸相仿的作品都证实,即使排除叙述的具体内容,现代主义的美学也无法用于雕塑,原因在于这种雕塑要求一种从作品到观众的躯体互换。这就表明极少主义雕塑暗示:像现代主义这样的在狭窄范围里起作用的审美系统,只限于向越来越少的观众说话。极少主义还提出了从艺术对象向观众信息转化的特性问题。如果专注于物质现象的还原性实体,那么,问题就既不是主题,也不是一件雕塑中能包容多少信息,而是信息传递的方式问题。诚然,波普艺术用复制照片方式和采用熟悉的形象一直在强调这一问题,但是,个别形象的感觉论都往往忽略了考虑这种交换。此外,无论信息多么简略或有如何感觉效应,以一种显著方式处理信息感知或交流特性的任何艺术,本质上都是指向外部的,而现代主义绘画却是自足独立的。依据这种思考方式,表面强调思想或信息,否定作为个人价值或商业价值的艺术对象之重要性,充其量不过是跨向概念艺术的一小步而已。内维特的著作《概念艺术短评》(1967年)和《对概念艺术的判决》(1969年),为这种后现代主义思想的蔓延提供了理论基础。虽然把“概念主义的”用作一个艺术术语也许并不十分妥当。因为这似乎意味着这类作品的视觉影响无法实现,但是,很多艺术家都开始探究新媒介、新模式或新的描绘方式,以及更加宽广的表述方式,所有这些都迫使人们不再去考虑现代主义津津乐道的艺术(绘画)定义问题,而是集中思考艺术与我们文化的其他领域的相互交又问题,思考观众、艺术和文化之间的交互渗透。一旦概念主义阵营中的某种劳作变成为理论,那它就不再以通过界定艺术来确定边界;相反,艺术在其一切可能的表白中被视为给定的东西,其边界也被有意识打破了,以便使艺术作品在纯化了的审美领域之外发挥作用。内维特画过一堵墙,当它在其他地点被重画时,也就会有不同的物理外观,而当艺术对象不变性的思想土崩瓦解时,这堵墙既强调了这种思想恒常不变的核心,又强调了该思想在其中被考察的地点(或时间)所导致的变化特征。艺术与地点的关系已成为晚近艺术中一个较有益的探索。一些艺术家对此作了探讨,如布伦的条纹画引起了我们对画的展出地点的先入之见的怀疑;哈克以图像展示了对美术馆、画廊和政府机构的政治控制如何影响到这些场所的艺术功能;克里斯托的瞬间对象导致了制作它们场所的社会的、政治的和环境的秩序偏激的重新审视。1973年10月,布伦在纽约“约翰—韦伯画廊”所展出的画《画框内外》,是由19个尺寸一样的黑白条旗帜构成,它布满了整个画廊,从前展窗一直延伸到画廊所在地西百老汇大街的一幢建筑上,在画廊内,懂行的或事先已习惯了的观众会把这些旗帜视作艺术品,不论他们看到这件作品时会如何迷惑不解;但是,在西百老汇大街上,过往行人则把这些相同的旗帜看成是街道上的节庆装饰物,根本不会把它们当成艺术品。显而易见,地点和期待决定了人们如何解释。在《社会润滑剂》(1975年)这件作品中,哈克通过对一些常见说法的直接疑问,揭示了重要文化设施的管理人员如何把艺术当成公司利润系统的一部分,揭示了特殊决定因素所导致的偏见。克里斯托的《奔腾的栅栏》(1976年),把农场主、律师、承包商、环境主义者和法院工作人员请到加利福尼亚,来一起计划、讨论和实施他提出的修建一个28英里的临时性围栏;不但是最终的结果,而且整个过程(从最初因不理解而加以拒绝,到经过市镇议会和法庭听证会,再到最后热衷于这一项目),这一切都构成了这件艺术品,所以说,在许多类似的例子中,艺术作品引发的争论与其说是关心艺术,毋宁说是关心社会体系,这就是一种反对现代主义立场的情境。后现代主义艺术家通过在时间和空间中扩展对象,通过确保艺术对象的完成是一个处于非特定和非有限时间的延伸的过程,摈弃了现代主义者所鼓吹的艺术那有限和不可逾越的方面。史密森这位后现代主义创作模式最有力的发言人,在犹他州盐湖北边修筑了一个螺旋状的石头防波堤(《螺旋形防波堤》,1970年),湖水持续不断的波动在防波堤上留下了盐的沉积物,因而不断地改变着石块的颜色和外观。这个防波堤(现在被湖水吞没时隐时现,未来也许会像阿特兰蒂斯大陆一样沉没)是对自然环境那无法预料的特征的回答,并与生活本身的持续过程融为一体。尽管拍摄《螺旋形防波堤》的任何照片都不过是记录了时间中某个特定瞬间其存在的有限方面,但史密森那压倒一切的关注已使他的艺术从任何封闭的意义和现代主义的无时间性,转向永存的直接瞬间。

史密森:Spiral Jetty

对无限开放艺术的追求,是对生活本身而不是任何预定的美学体系的应答,这就是后现代主义的整个观念,它驱使艺术家完全离开对象,通过直接运用自己的躯体来面对观众。尽管在某些情况下艺术家借助传统的舞台方式来表演,但在另一些情况下,他们则邀请观众成为作品的参与者,甚至是合作者。阿康齐的《学唱片断》(1970年)就是如此。他坐在瓦德沃斯义艺协会大厅的舞台上,唱两段里德伯利的《黑贝蒂》片段,然后教在场听众整段乐曲,不管他们是否愿意,听众中有许多人会跟着他唱。在《苗床》(1971)中,阿康齐在纽约画廊的一个凸起平台上匍匐爬行,他借助麦克风呼请进入画廊的参观者在平台上走动,并跟随他那隐蔽的动作来帮他手淫。在这类例子中,观众的参与对作品来说是不可或缺的,把“观众”(这个词不再有效)从被动的目击者变成合作的创造者(无论他们是否愿意),也同样是至关重要的“由此来看”现代主义那种艺术的自律性已被打破,当然不是自然而然地打破的,而是由目击者自己来打破。这些操作的显著内容,与一些后现代主义的强烈真实(从视觉观点和心理观点来看)并行不悖。当题材问题引发了依照知觉机制而展开的有关艺术的讨论时(如波希纳、修伯勒等人的著作),人们认为后现代主义的题材与现实世界有一种特殊的、集中的和直接的关系,与画框内的世界无关。波普艺术尽管默默地认可了艺术家眼睛所捕捉到的任何物像,但事实上却是随着审慎地选择暴力与死亡的当代形象而普及开来的:沃霍尔的《马利林》(1962年)追踪了一位影星的死,他的自杀、车祸、或颅骨画,他最近用过的刀枪和十字架,利希滕斯坦的战争喜剧和手枪上的标志,等等。对暴力令人恐惧的探究是伯登这类艺术家创作的一部分,他们运用自己的躯体来表现,特别是在1968-1970年的政治动荡时期。粗俗和世俗在后现代主义艺术中也扮演着一个持续的角色,从奥登伯格的黄油汉堡包,到艾迪的汽车陈列室的照相写实主义绘画,再到吉尔伯特和乔治那嘲弄性的高雅书籍和关于醉汉的大幅照片,都体现了这种粗俗和世俗性。下层生活的这些形象全然没有勒南兄弟农民画那样的高贵气派,它们变成了简·斯丁的粗鄙而道德化的轻歌剧。这类作品存在一种赤裸裸的不加修饰的描绘,它同那种坚持形象呈现,事件的直接性和遍及我们生活的世界里的事实的敏锐观察相结合。这类形象与波普艺术家、照相写实主义和行为艺术家所表现的形象一样艳俗,根本无法来修饰,也不可能转变成隐喻。哈克(出生于德国)和克里斯托(出生于保加利亚)这类艺术家倡导的政治介入,实际上是在坚持艺术在社会中的积极作用,它必定超越构成人为之物的任何对话。帕伯在面临我们对艺术对象的期待问题时,以一种坦率而冷峻的真诚来正视政治问题。他的《自由困境面面观》(1978年)向观众展示了许多幅黑白照片(22 X 22英寸),这些照片按照逐级向下的楼梯状排列,最后果断地聚焦于一架照相机中(这就是观者);与此同时,观者还可以听到帕伯直接询间他们对此有何反应的长达6分钟的录音。英国艺术家伯金的作品《圣劳伦需要全新的生活时尚》(1976年,40 X 60英寸铝板照片),描绘了巴基斯坦移民女工的形象,他因此而构成了这位妇女与他作品之间的对话,以及这一形象同附加文本之间的对话(这个附加文本是一本女子时装的广告摹本)。伯金的文本—形象设法通过对我们社会面临的紧迫难题的简洁概括,来构成男—女、富—穷、资本家—共产主义者之间的紧张关系。安德森在其音乐—表演情境中,也试图暗示出多变的政治问题,她把这些问题如此紧密地同流行音乐场面联系起来,以致吸引了许多通常并不关心艺术的听众。她的《超人》在英国已发行了十万张唱片,是英国最佳歌曲排行榜上名列第二的曲子。这首歌含蓄而准确地指涉了美国的政治军事强权:“……当正义离去时,还存在武力/当武力消失时,还存在……”。

劳丽·安德森:《超人》

Laurie Anderson - O Superman

后现代主义艺术的许多有力而充满生机的内容,已促使某些艺术家挖掘自己的灵魂,以便竭尽全力地发现普遍回荡着的无意识意义,这在许多新表现主义艺术家那里确乎如此。比如,意大利画家克莱门特的作品,伴随着具有精神上性意味而幻想而律动,有时这些幻想用印度的坦特里克(Tantric)语言来表达,他曾在印度生活多年。更有趣的是,一些艺术家为使我们接近生存环境那复杂又难以破译的真谛,假定了女巫的神秘角色。艺术家们借助服饰、化妆和精心组织的社会活动,推断出如下结论:人要么解放出周围的创造活力(沃霍尔、博伊于斯),要么揭去日常世界熟悉的样态,以展示出我们各种活动和环境那更明晰而又尚未认可的前提(安德森、吉尔伯特与乔治)。德国艺术家博伊于斯为了着意表现其一生中那些获得解脱的时刻,特意编纂了自己的一本传记。他以一种避邪的方式把肥肉、毛毯、红十字和神秘动物当作变形的象征符号,使观众眼界大开。博伊于斯的公共形象——瘦弱的身材、身着马甲、头戴呢毡帽——已变成了仪式性的象征。英国雕塑家吉尔伯特和乔治亦复如此,他们那种冷峻的或红色的化妆,以一种神奇的特征融进了得体的灰色制服的普通性,他俩的动作长时间地机械重复。博伊于斯、吉尔伯特和乔治与沃霍尔一样,只存在于自己不辞劳苦地创造的某些精心构造和变形人物之中。此外,令人不可思议的是他们面对着——无论是否被当发作目标——威胁部族大延续的我们社会结构的若干方面:沃霍尔的自杀车爆炸形象(1964年),博伊于斯在小火炉上溶化肉块的无言动作(1964年,这曾激起两个右翼学生的愤怒),以及吉尔伯特和乔治用自己的粪便和醉态来嘲弄稳重的中产阶级的僵死刻板和排他性的社会习惯,这一切都集中在社会秩序赤裸裸的边缘,进而唤起我们对这个社会能否存在下去的警醒。在这些艺术家看来,探讨艺术本性的定义,或把美学哲学化,统统都是徒劳无益的努力。所以说,作为一种艺术的前提条件,现代主义要么是偏狭的虚伪批判,它有意误解或忽略了题材的旨趣,这在马奈和毕加索的作品中甚为重要;要么是艺术史上的风格偏高,它之所以重要,就在于它告诉我们一个世纪的艺术风格中有些什么。然而,与格林伯格的看法相左,后现代主义在主流之外的自身历史进程中逐渐发展,作为一种国际性的风格(既不是法国的,也不是英国的或美国的),成熟和多变的后现代主义或反现代主义,是一种保持传统的艺术作用的精心尝试,它在社会中既起到反映各种社会事件的作用,又是对这些事件仪式化的回应。在相当程度上说,后现代主义的内容是满不在乎的日常性,因为它的视野采用了不动声色的或有时是直接报道的方式,专注于行将昭然的社会文化结构的各个领域,也专注于具有深层心理压力的那些方面。后现代主义追求的不是新奇,而是以其种种努力设法使艺术回到其作为活动与知性复兴之源的最本原之根中去。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享