作者 / 伊藤俊治

译者 / 林叶

《写真都市》选译

都市暗箱(下)

3

黛安·阿勃丝摄影作品

黛安·阿勃丝摄影作品

在回应前文希尔顿·克莱默所提出来的批评的同时,萨考夫斯基写了以下这段话。

“对大多数美国人而言,越南战争既不是政治问题也不是军事问题,甚至不是民族问题。而是心理问题。越南突然将各种各样关于美国道德之脆弱及其崩溃的事情教给我。将我们认识到脆弱之后所感受到的那种冲击刻画得最好的照片,不就是黛安·阿勃丝从越南的对立面、持续拍摄到的那些照片吗?”(Mirrors And Window,John Szarkowski)

双胞胎、三胞胎、侏儒、巨人、恋物癖、男同性恋、女同性恋、白化病患者、精神病患者……虽然黛安·阿勃丝持续拍摄异常、畸形的一面被夸大其词、被传奇化、经常遭到情绪化地谈论,但她最杰出的作品却是拍摄普通中产阶级的那些照片,一旦将目光投向这些作品,我们就明白,她是奥古斯特·桑德的正统接班人。他们二人都是冷静地持续关注都市社会价值观的真实情况及其沉重负担的人类学研究家。

从1899年成为职业摄影家到1951年在世界影像博览会上再次发表摄影作品为止,这位二十世纪前半叶德国杰出摄影家桑德,自1911年始便开始反复拍摄德国的所有阶层、所有职业的肖像。这是一些成为被社会化之存在的、被个别化被分类之人的本来面目。他们并没有采用类似路易斯·W·海因及雅各布·里斯[1](Jacob August Riis)那种揭露社会的手段,而是首先将重心放在这样的工作上——在个别性之中直觉地把握人类这种个别的社会存在。借用詹姆斯·艾吉的说法,桑德是想要精致忠实地将社会式面具拍摄下来,这样的面具是最有效的穿透社会与时代的资料。桑德希望制作不同类型德国国民的人类图录。对于桑德凭借这些摄影作品所作出的划时代业绩,1961年,将德国摄影家协会的文化奖项授予他时,是这样称颂的。

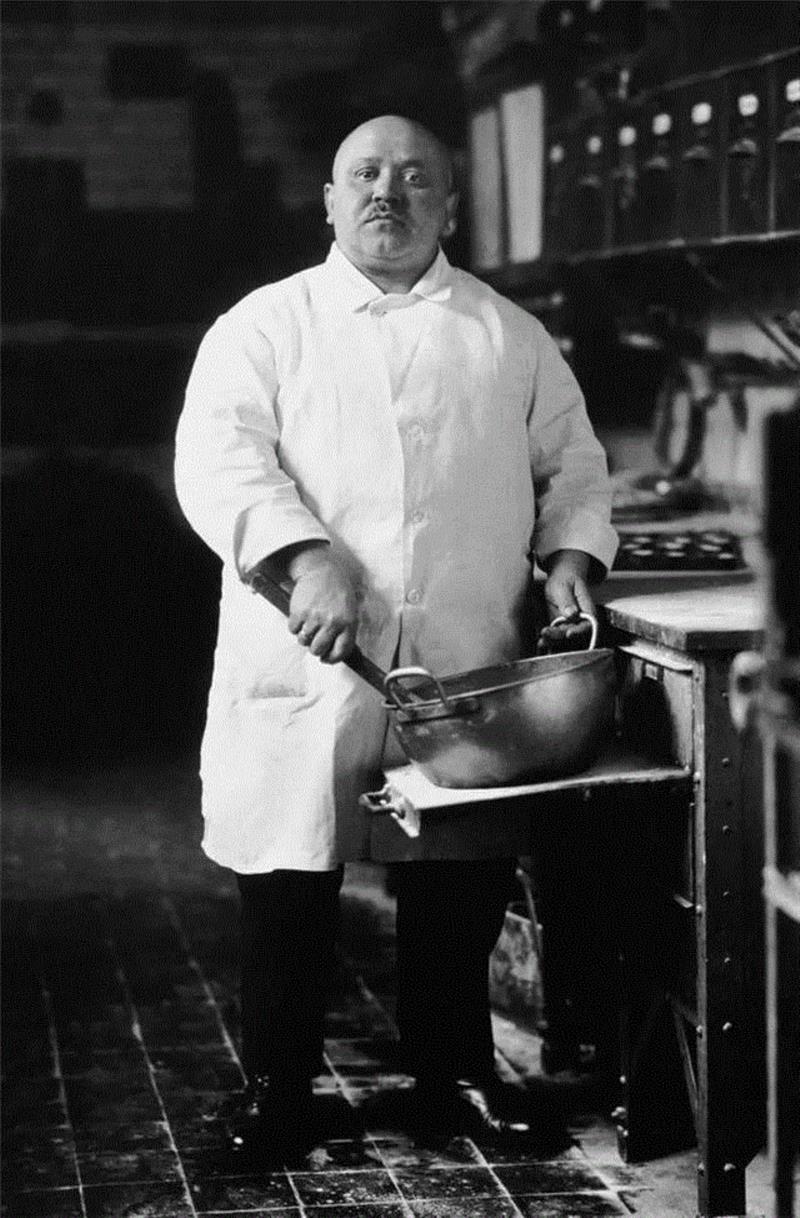

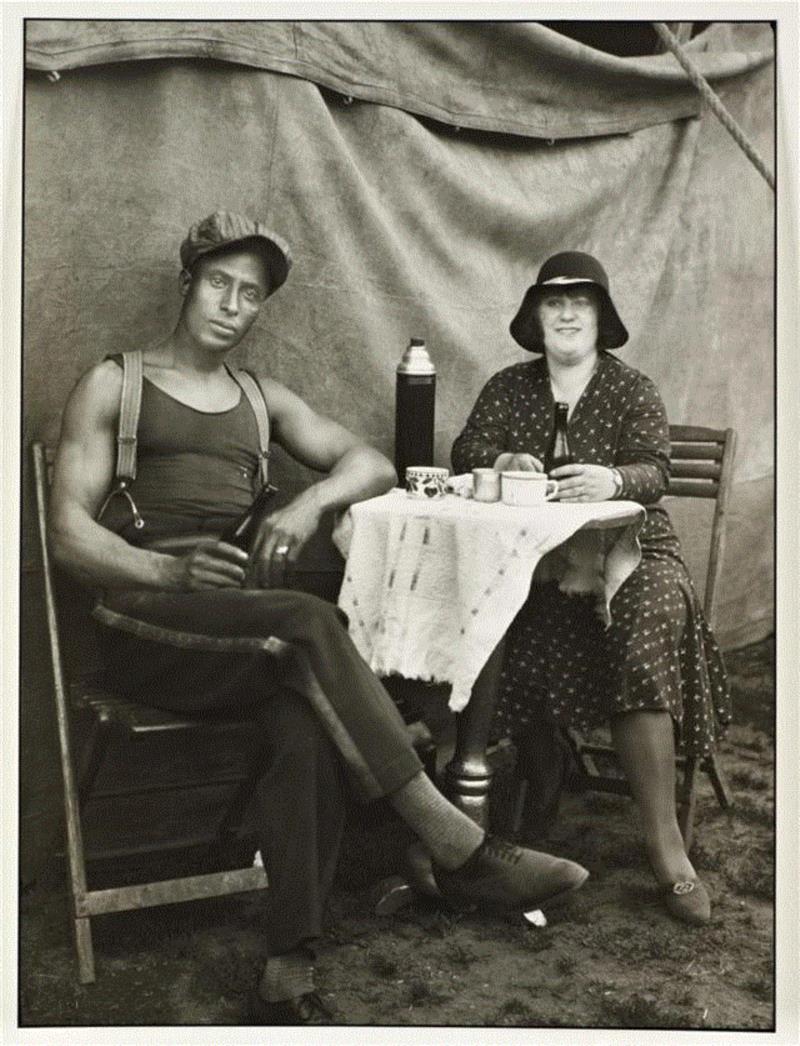

奥古斯特·桑德摄影作品

奥古斯特·桑德摄影作品

“他退职去到库赫霍森(Kuchhausen)的乡下,为了完成他的毕生之作‘二十世纪的人(man of the 20th century)’而努力精进。这个标题必须放在一个广泛意义上来理解。也就是说,将人类作为一个整体群像来把握,将‘个人把持职业与思想的意识是如何塑造人’、‘人类的特性究竟为何’这样的问题明确地展示出来,与此同时,也刻画出因为环境与地区的不同人类会有什么样的区别”(Grosse Photographen Unseres Jahrhunderts,Herausgeber LFritz Gruber)。

二十世纪上半叶的五十年间,人类一直活在急剧的变化中。从德国皇帝威廉二世(Kaiser Wilhelm II)的中产阶级德国的全盛时期到希特勒纳粹德国灭亡为止,人类在奇异的都市与社会动乱中发生了巨大的变化。桑德的摄影作品以《时代的肖像》、《映照德国的镜子》这两本摄影集为巅峰。他那些为数众多的照片,深刻而平静地映照出在变样的“都市”中苦苦挣扎的人类群像。存在于其中的,是构成社会与时代的相关联系的、极具理论性的某种对人类的理解,是生活于二十世纪的德国人的全景画。他刻画了人类的某种典型,即职业所造就的人类、阶级导致的人类、环境所决定的人类,是一个极其罕见的人类学。

黛安·阿勃丝摄影作品

黛安·阿勃丝摄影作品

黛安·阿勃丝的创作就是这种人类学在二十世纪后半叶的美国之延续。也可以认为,她的作品有所不同,只以特异突出的人类为主要的拍摄对象,希望窥视存在于社会边缘的某种透明的神秘……。黛安·阿勃丝抱持着想要拍摄收集所有人类的愿望,始终怀有对底层人民的关心。事实上,她的接触印相照片,就是一个1960年代到1970年代之间美国奇特怪异之人的图鉴。为了连微小细节都能够清晰地拍摄下来,即便是白天她也使用同步闪光灯,用16×20英寸这种尺寸奇大无比的底片来拍摄接触印相照片。几乎全都采用正面构图、去除感情、隐藏着某种静力学、与其说这是个人的心理描写不如说想要提取出社会的类型,如此等等,在这些方面,黛安·阿勃丝慢慢地与桑德相重合。他们具有对主题等价相待的目光。平等地对待普通人、畸形人、精神病患者、变态者。以同样的方式拍摄拳击手、打字员、脱衣舞娘、杂技演员、共产党员、愚侏病患者、退役军人、砖瓦匠。这样的均质化,也和安迪·沃霍尔有关,也是阿勃丝长期从事的时尚摄影工作的一种技术(时尚是一个幸福的畸形世界,在追求畸形的基础上,时尚界并没有那种像规矩一样的有利引导。同样具有象征意义的是,与黛安·阿勃丝相交甚好、成为时尚摄影家代名词的理查德·艾维顿,将各种名人肖像与精神病院的病人肖像等价式地进行并置,于1955年出版的那本名为《Nothing Personal》的摄影集)。

纳粹对桑德的那种具有完美记录性的照片感到恐惧,他们查收了他的摄影集。人们都精神倦怠,眼中充满了无尽的防御、敌意、不满之情,这就是第二次世界大战前德国社会的状况。黛安·阿勃丝的照片中也有着同样的闭塞感。背后记录下了“临近衰败,霉气熏天,寸草不生”(黛安·阿勃丝)的光景。但是,有很多人物的表情中却弥散着某种透明的爽朗之气,封闭世界的暖意、密室的温情、光泽以及洗练……,因为黛安·阿勃丝并不是从外部,而是深入到一个个拍摄对象的小世界中,去面对照相机。这与桑德完全不同。而这一点则是与由E·J·贝洛克[2](John Ernest Joseph Bellocq)——他于二十世纪初在新奥尔良、斯特利维尔的红灯区持续拍摄那些妓女,是诸多长眠于摄影史深处的无名记录者的一员、一位被遗忘的人物——发端的美国视线谱系相联系。

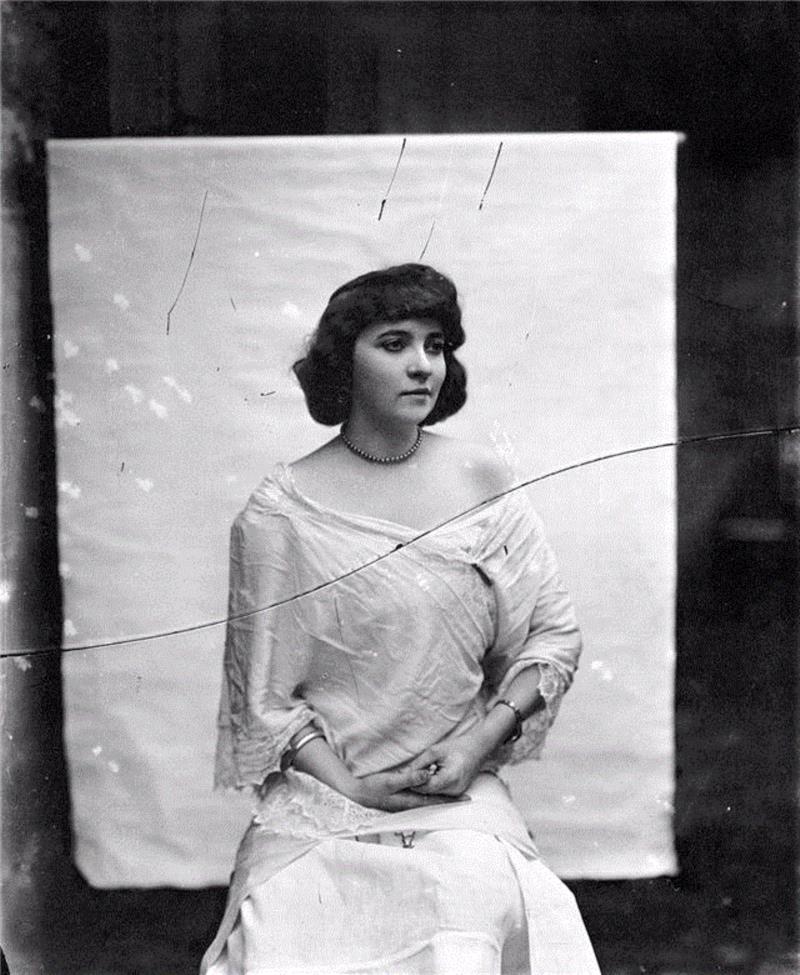

E·J·贝洛克摄影作品

E·J·贝洛克摄影作品

贝洛克也在那些潜藏于特殊世界之中的人身上倾注了无尽的兴趣。他留下来的是以达盖尔摄影术拍摄的银版照片,最近[3],因李·弗里德兰德而再次印制在相纸上,这些照片中,那些妓女们以饱含友善、天真、慈爱的目光面对着照相机。这既是这些妓女们自身的质朴稳重,同时,这也是贝洛克对她们的温柔目光的反射。贝洛克纯粹就是喜欢妓院的氛围,喜欢和这些女子聊天、戏耍,喜欢给她们拍摄照片而已。因为这个缘故,妓女们在贝洛克的面前展示出自己纯真的样子,存在于她们真实面容之中的悲欢离合,就这样被铭刻在大量的美丽银板之中。萨考夫斯基将贝洛克与妓女们的关系比作照片之中的情事。

“在这些照片中,贝洛克将他与这些女子的奇妙情事掺杂进去。约翰尼·威格斯[4](Johnny Wiggs)之所以会注意到这些照片,是因为贝洛克拍摄的这些女子特别美。纯洁、敏感、危险、不祥的她们是非常美的。宛如就在眼前一般,真实且出众,不可取代,而且,不知不觉地就进入到观者的心里。这些照片,每一张都是贝洛克与这些女子的那种亲密而奇妙的关系的产物。技术型的摄影家,可能不论是什么样的东西都能拍得很好吧。但是,要拍出上面这样的照片,那就必须要有爱。有的人热爱大地,有的人热爱阳光,有的人热爱街头。而贝洛克,显然是爱妓女。近乎异常地埋头于其中。就像通常所说的那样,就算他是一个阳痿之人,在那眼睛与精神中,贝洛克就是一个不屈不挠的、精力充沛的情人”(E·J·Bel-Locq Storybill Portait.Text By John Szarkowski)。

阿勃丝与贝洛克一样,像家人拍摄家庭照片一样地,以某种亲密关系的立场去拍摄那些怪异之人。通过某种异质之眼,无伤地、完全按照真实的日常之形来把握围绕在这些个体周围的那种浮躁的、纠缠不清的气氛。而自己只要附着在这一个的小世界之中,那么因为是异类而被糟蹋作践的那种“空气”就不会被冲走、不发生变质。

为了不干预整体氛围地进行拍摄,沃克·埃文斯的偷拍与阿勃丝那种置于拍摄者与被拍摄者的关系之中的方法有着本质区别。沃克·埃文斯仅仅只想要捕捉“神秘”,而阿勃丝则是希望将“神秘”作为自己的东西来加以编排。

阿勃丝执着于对象,把自己的身体沉入他们的最深处,甚至理论式地对他们的那种秘密、神秘的内部进行反复思考。

是桑德的正统接班人也好,继承了贝洛克的视线谱系也罢,这些暂且不提,为什么现在黛安·阿勃丝是最有冲击性的呢。这是因为她的照片超越了新闻杂志的影像新闻报道(グラフ·ジャーナリズム)[5]的教化,突破粗制滥造的摄影艺术论,并撼动了支撑摄影的基本观念。她的摄影行为,就像是某种仪式一样的东西,是一种对停滞状态下的都市中的生活者穷追不舍的仪式。据说,被阿勃丝拍摄的那些人,就像亲临某种典礼一般。她则享受着某种改变自己的危机感、热爱混沌、希望迷路与恐惧。假若通过痛苦能够获得强烈感受,那么她想要获得的就是这样的感受。最重要的是,黛安·阿勃丝不是为了发表照片而拍摄,而是为了拍摄而拍摄的。摄影就是一种肉体行为。摄影必须是一种始终伴随着勇气的冒险。一张张照片,就是一个一个的事件、一次次的挑战、经验。摄影不是表现,而是行为,被制作出来的照片,就是证明自己冒险的记忆,她深爱着它。希望凭借摄影行为,凭借到拍摄为止的过程来改变,希望不断地摆脱过去的自己并不断成为新的自己。摄影对阿勃丝来说,就是一种“新的认知”(只要是拿过照相机的人,不论是谁,在按下快门的那个瞬间,世界就完全发生改变。眼睛离开目镜之后,也许就会被某种不安与期待——自己被绑架到一个新的空间——所俘虏吧)。为此,必须要潜心沉迷其中;为此,必须要撕裂自己。黛安·阿勃丝曾经说过,保持距离地进行拍摄,是可以拍摄出美丽的照片,但仅仅如此,自己是不会有什么改变的。她沉迷其中,执着地寻找那种被撕裂的对象。这就是那些怪异之人。于是,两种情况总是同时发生。即,令人惊叹、漂亮、心潮澎湃这种被他们强烈吸引的意识,与不想变成那样、甚至不想靠近、不希望自己的孩子也变成那样这种坚决拒绝他们的意识,阿勃丝希望最激进地活在二者的矛盾之间。之所以阿勃丝的照片会让人产生眩晕一般的异化作用,这是有原因的。在完全相反的事情发生同化的那个瞬间打闪光灯,能够在底片上造成混乱的偏差、形成突然裂开的空洞。她总是在友善与冷漠的交界处按下快门。

阿勃丝称,爱情就是理解与误解之间的某种奇妙且不可思议的配合。

以前,我认为照相机就是一种“用来持续纯真之眼的装置”。当我想一直在让人心情激动的路上行走,想要兴奋地走在那不断有让人陶醉、兴奋及令人神往的瞬间出现的路上的时候,照相机不就是那个“梦中之物”吗?在我看来,阿勃丝就是走在那条道上的一个永远的少女。生活的充裕与情不自禁的、充满活力的喜悦之痕,在她那“像战争电影一般匍匐前进”的道路上,留下了一道漂亮的线条。如果说她的苦难就在于她想要用全身所有的感受去接受生活的话,那么之所以她在癫狂的瞬间也能够拍摄照片,正是因为她在让那不可回避的最大苦痛复杂地发生弯曲的同时,以少女那纤细的感受性将其接受下来。

阿勃丝是一位聪明的疯丫头,喜欢整理整顿、爱干净。她喜欢列名单,自己拍摄过的那些人的事情以及接下来想要拍摄的人的事情,事无巨细,全都用纤细的文字明确记录下来,这样的笔记有数十本之多。最早刊登在《时尚芭莎》杂志上的是1961年拍摄的一张照片,这张“杰克·德古拉——刺青男子”,罗列出来的笔记中,数字与细节交错夹杂、令人震惊……。

阿勃丝摄影作品

“这个刺青男子的身上一共有306处刺青(估计费用需要六千美元),而且这还在进行之中,虽然做得非常显眼,但是我必须发誓绝不透露他的住所。单单面孔这个部分,就有二十八颗星星、四只雕、稍微有点绿色的甜甜圈形状的有六个、毛利人的胡子以及像真的一样眼镜。头发下面戴着有羽毛的无檐帽的墨丘利、手上拿着的玫瑰花束正好在他的头上。四年前从右肘上的蝴蝶那个位置开始,现在蝙蝠在左边锁骨的旁边筑巢,胸部的一头雕甚至有两英尺大小,翅膀向下展开,肚脐眼儿下方是蛇与老虎的结合,右手腕那里则是蝎子抓着一个美元标志,从膝头开始,一只男性狼人怒目而视,嘴唇内侧刺的是吸血鬼与名字。身上的其他地方还布满了长了翅膀的弄、孔雀、艺妓女孩、戴着大礼帽抽着香烟的骷髅、稍微有点吓人的蝴蝶、刻着‘死亡之针’的皮下注射器、耶稣的脸、船、鸟、鱼、恶魔、剑、花、饿鬼、心、锚、鹦鹉、丘比特、马、企鹅、恐怖三人组(弗兰肯斯坦、德古拉、幻灵)等,有天下午,坐在他的旁边,又发现他的腿上新多了一朵小玫瑰花”(出自:秋山洋子译,《相机每日》1973年4月刊——黛安·阿勃丝 我关于六位模特的笔记。这之后,是比这段文字长数倍的关于某个刺青男子的印象以及他的话。在美国,阿勃丝是最准确的报道记者)。

阿勃丝的照片就是一个阐述行为逐渐被关闭的世界。沃克·埃文斯给人的感觉是,能从他的一系列照片出发不断地编织出文字,而阿勃丝与之正相反。我认为这大概是因为她是在以这样的形式对自己的拍摄对象进行阐述的基础上进行拍摄的缘故吧。

阿勃丝不只停留在时尚的畸形上,还逐渐涉足各种各样的畸形。她利用照相机向神秘与禁忌之物发起挑战。她就是想要拍摄不寻常的照片,让美丑浑然一体,超越美丑……。她拒绝那种倒置了的美,拒绝非现实之美、被纳入美学之中的美、完结之后的美。她就是流动体(fluid)。她的摄影也在流动。阿勃丝拓展了摄影的宽容度,朝着对禁忌之物产生共鸣的方向转变。与奇特之物、不知名之物、反自然之物、对始终遵守秩序与理智之美构成威胁之物、从根本上冲击已经变得软弱不堪的艺术的东西,反复无常地发生碰撞,一丝不苟地安排自己的再生。

她为什么会拍摄那位戴着“轰炸河内”的徽章,手持星条旗打算参加游行的青年,既不是为了反战也不是想要向社会控诉什么,而是因为“只要是有热情的人,不管那是什么样的热情,我都尊敬他”。这其中也有某种等价的思想。因为被人物身上的魅力所吸引而拍摄。吸引她的,是 “轰炸·河内”这样的爱国主义者、是进入这位去参加游行的纯洁而坚强的青年的身体内部,进入他那饱满充沛的聪明之中。阿勃丝并不是对他进行非难,而是在极力称赞他……阿勃丝的情况是不能够从和平主义的立场去说三道四。她只顾超越所有的规矩,想在身处现有世界的同时拍摄从未有人想要触碰的那个世界。虽然她完全隔绝并超越这个正常的社会机构,不过因此她想要照耀人类的根源,带着奇妙的现实感去拍摄不易之物、存在于想象力彼岸的东西、不去看就看不到的世界、不去拍摄就不会出现的世界、因可怕而消失的东西、活着的状态所具有的那种魔力……血液在血管中流动。《艺术论坛(ArtForum)》杂志1971年3月刊中,与那冠以“Untitle”之名的数张照片一起的,是成为最后说明的这篇文章。

“我做过一个梦。

我乘坐着像婚礼蛋糕那样雪白、用华丽的丘比特图案装饰的洛可可式的船。

船内烟霭弥漫,船上的人一边喝着酒一边尽情地赌博。

我知道船着火了,正在缓慢地沉没。

大家明明也都知道,但却都快活地唱歌跳舞、拥抱接吻、狂欢作乐。

没有希望了。

不过,我异常得兴奋。

想要拍摄的东西,不管什么全都能拍。

——1971你那4月1日 黛安·阿勃丝”(Art Forum March.71. Diane Arbus Untitled)

日期是愚人节,这是阿勃丝伤感的一流玩笑。

至此之前一直拍摄的拍摄对象,就是被她附体之物。据说阿勃丝认为自己被什么人偷偷地保护着。于是,她总是在试探这个事情。目镜的玻璃就是一个不论什么样的狂风暴雨都始终附着着的厚玻璃窗,于是就形成对面的状况和这边的状况。自己就算发生变化,也不会伤害到自己。不过,这却会因为对象的爆发而遭到伤害,从而引起自己内心的恐慌,无法忍受也无法守护……。

“Untitle”,并不是“无题”这个题目,而是无法命名,这体现了黛安·阿勃丝的那种无法记录的恐慌状态。

据说是某个遥远的精神病院。那些严重的智障患者们在空虚的风景中、不存在的风景中驰骋奔跑。衣服、脸颊、额头等白色部位肿胀、臃肿,显得特别亮。周围虽然非常阴暗,但他们却异常快活。那是一种不可思议的快活,宛若处于台风中心一般。让老太婆和少女混在一起跳跃,来自魔法国度的雾霭、哭喊(Crying)……完全就是“彼岸”的某种炸裂的光景。倘若置身于那个现场,不管有多么强大的精神,好像都必定会被拽入那个世界里似的……。兴奋得吓人、欢欣雀跃的这些被附体之人,他们的那种本真(そのまま)的跳跃。即便没有希望,现在也要拍摄所有想拍摄的东西……。

从1956年到1971年为止,黛安·阿勃丝连续揿按了十二万次以上的快门,底片的量超过了五十个大箱子。而她在纽约的公寓,泡在老旧的浴缸里割腕自杀,则是数月之后的事情。

4

其实,在这里,我主要想要传达的是,以沃克·埃文斯的启示为出发点的二十世纪后半叶美国摄影界所表现出来的那种纷繁复杂的发展方向。如,以罗伯特·海尼根[6](Robert Heinecken)、杰瑞·尤斯曼[7](Jerry Uelsmann)为首的利用暗房作业、拼贴、蒙太奇等手法打开一个崭新领域的合成影像一派,1967年与黛安·阿勃丝一起举办《新·文献》这个三人展的李·弗里德兰德(LeeFriedlander)、盖里·维诺格兰德(Garry Winogrand)、开创了彩色摄影新领域的奥利维亚·帕克[8](Olivia Parker)、海伦·莱维特[9](Helen Levitt)、恩斯特·哈斯[10](Ernst Haas),其他还有布鲁斯·大卫森[11](Bruce Davidson)、拉尔夫?吉卜生[12](Ralph Gibson)、裘迪·戴特[13](Judy Dater)等等,他们打破固定的模式,凭借真挚而诚实地探索,持续进行特立独行的创作活动,我本打算在这里介绍这些新摄影家。但是,却纠缠在阿勃丝的身上,而且稿纸也快写完了。不过,至少还是可以表现出新摄影概念的轮廓吧。

出生于俄亥俄州加勒茨维尔的哈特·克兰[14](Hart Crane),在纽约的格林威治村和码头过着极其混乱的生活,沉溺于酒精与同性恋之中,越来越无法忍受生活,去欧洲旅行,前往墨西哥,在回纽约的途中,从奥里萨巴号轮船上跳水自杀。他的遗稿长篇诗集《桥》中,附有沃克·埃文斯的三张照片。那就是美丽的黑桥。在他的这本诗集中,“桥”被理解为是机械文明的象征(尤其是埃文斯拍摄的纽约布鲁克林大桥,他认为是最典型的),这是将美国的现在与过去、都市与自然联系起来之物,是产生现代社会神话的源头,他企图在上世纪二十年代再现惠特曼的精神,高唱对机械文明的狂热赞歌,然而,在讴歌机械文明的过程中,哈特·克兰有点太浪漫,对时代太过于敏感。哈特·克兰本身的资质,与摄影的存在方式、结构有着非常深刻的关系。换言之,也可以说,生于1899年的这位诗人,非常典型地体现了摄影是如何进入二十世纪人的思想之中、如何对其现实感觉进行干预、如何决定二十世纪文化的隐性结构。所谓摄影,就是媒介的冲突,就是现实与想象力的交错,就是迅速发生变迁、变碎、变形、变质的时代社会的象征,就是一种仪式。于是,不知不觉中,这就逐渐成为了都市化、异化、被精神化、不安的代言……。

弯曲的钢索,星星点点地亮起灯火,

弧状的道路,成列的弦——

上方,直射的月光交错往来

咻咻作响

切开钢索的心之感应

——哈特·克兰《桥》·桥口稔译

注释:

1. 雅各布·里斯(Jacob August Riis、1849年-1914年):美国新闻记者,社会改革家,摄影家,1890年出版的《另一半怎么生活》如实描绘了贫民窟,促使美国通过了第一个意义深远的改进贫民窟生活条件的法案。

2. E·J·贝洛克(John Ernest Joseph Bellocq,1873年-1949年):美国摄影家。1912年,他进入美国合法红灯区进行探访,记录下了当地妓女们的一天。这些照片在他生前从未公布,直到他死后在一个满是灰尘的抽屉里,这些照片才重见天日。

3. 1951年,美国摄影家李·弗里德兰德因为喜欢爵士乐而前往新奥尔良,才发现了贝洛克的这些摄影作品。

4. 约翰尼·威格斯(1899年-1977年):美国爵士乐手。

5. 影像新闻报道(グラフ?ジャーナリズム):在日本这个词指的是以照片、图像等图版为主体的新闻、杂志等出版形态以及这种方法。改词与以照片为主体的新闻摄影(photo journalism)之间没有严格的区分。此外,一般情况下,用フォト?ジャーナリズム(photo journalism)或者ピクトリアル?ジャーナリズム(pictorial journalism)指称英语系的《生活》、《展望周刊》等这类杂志,而不用グラフ?ジャーナリズム。

6. 罗伯特·海尼根(Robert Heinecken,1931年-2006年),美国艺术家、摄影家,其摄影作品被认为是在美国的文化景观的代表,他在UCLA建立了摄影课程并执教至1991年。

7. 杰瑞?尤斯曼(Jerry Uelsmann,1934年-):美国当代摄影家,是20世纪60年代在美国占主流地位的“非纪实”类摄影的先锋。摄影教育国学会创始人。

8. 奥利维亚·帕克(Olivia Parker,1941年-):美国摄影家,1970年代开始从事摄影,通过对各种素材的排列来构成画面。作品以破裂的花朵、华丽而不完整的水果、怪异的昆虫等静物摄影为主。

9. 海伦·莱维特(Helen Levitt,1913年 - 2009年):美国摄影家,她的照片大多都是在纽约的西班牙黑人住宅区和下东城地区拍摄。1940年前后因在《生活》等新闻摄影媒体上发表作品而引起关注。在20世纪的30到40年代,她使用黑白银盐胶卷拍摄;在60到70年代,用彩色染印冲洗出彩色照片。

10. 恩斯特·哈斯(Ernst Haas,1921年-1986年):美国摄影家,彩色摄影的先驱者。

11. 布鲁斯·大卫森(Bruce Davidson,1933年-):美国摄影家,1958年加入马格南。

12. 拉尔夫?吉卜生(Ralph Gibson1939年-):美国摄影家,创作了大量的大胆、变形的静物与裸体摄影作品、实验性的粗颗粒黑白摄影及充满幻想的作品。

13. 裘迪·戴特(Judy Dater,1941年6月-):美国摄影家,拍摄最集中、最具代表性的是1982年完成的“自画像”系列。

14. 哈特·克兰(Hart Crane, 1899-1932):又译哈特·克莱恩,美国当代著名诗人,代表作《桥》(Bridge, 1930)=是美国文学史上的重要诗作。

文/ 林叶

继“私之向度”之后,我们将以日本摄影论为切入点,主要介绍战后对日本摄影发展影响比较大的一些日本摄影论。在具体操作上,我们选取了日本摄影理论家上野修于1994年在《日本相机》上发表的专栏文章——《阅读日本摄影论》为引导线索。在这个线索引导下,我们分别从各个摄影理念书籍中选择几篇重要的摄影理论文章进行译介,希望能找到日本摄影理论的一个相对清晰的发展脉络。

阅读往期内容:

暗箱中的都市、明室中的都市(下) | 日本摄影论选译(三十七)

暗箱中的都市、明室中的都市(上) | 日本摄影论选译(三十六)

本周推送目录

周一 :

周三:

连载 | 弗兰克之后的摄影(六):年轻人的眼睛和树上的朋友们

周五:

都市暗箱(下) | 日本摄影论选译(三十九)

展评 | Format 17见闻录:未来依旧是我们的未来

10 Corso Como 上海概念空间顶层书店系列活动

* 更多内容,请点击页面左下方“阅读原文”链接转至瑞象馆官网阅读。

(本文著作权属于原作者和【瑞象馆】所有,或经原作者授权【瑞象馆】使用。本文允许引用、转载,但使用时请注明——原作者姓名及文章来自瑞象视点www.rayartcenter.org)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享