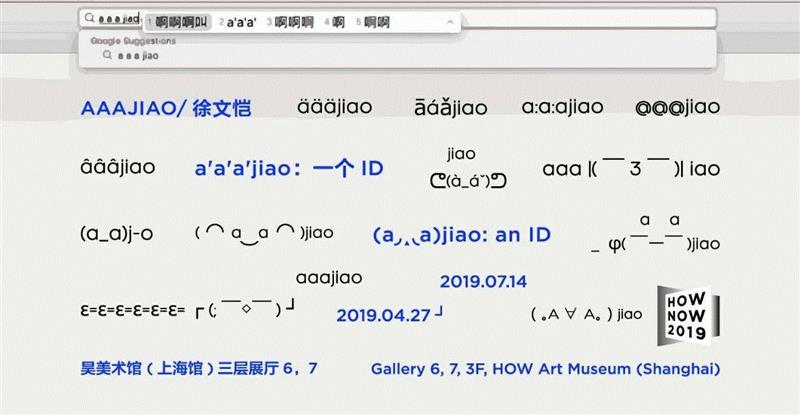

aaajiao/徐文恺个展:a'a'a'jiao:一个ID

展期:2019年4月27日 - 7月14日

地点:上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号

昊美术馆3楼6、7号展厅

在艺术家aaajiao/徐文恺的个展“a'a'a'jiao:一个ID”于4月27日(明天)在昊美术馆(上海)正式开幕之前,我们前往他在上海的工作室,与他就个人创作、想法的变化以及对未来的计划等内容进行了一次访谈。

视频拍摄/剪辑 by 栗子

aaajiao是艺术家徐文恺的化名,从2002年注册便作为他的网络用户名使用至今。在过去十几年的时间里,他始终关注并思考科技的发展、尤其是规模越发庞大的互联网数字世界对人类社会结构、以及对穿梭在虚拟与现实世界之间的我们造成的影响。而面对数字科技和网络媒介,作为社会个体的我们被赋予了全新的身份和属性——用户。

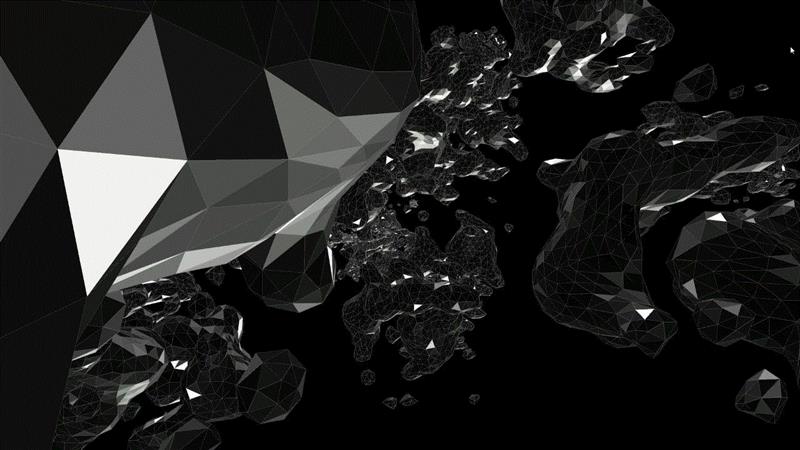

2013年,他利用MIDI控制器控制图形的变化,将信息变成可视化的存在,创作了作品《Meta》,借此预言信息在未来的呈现方式。但是,我们能发现那些不断变化的信息除了视觉刺激的形式之外,其实没有任何含义。

《Meta》,视频,12’30'',2013-2014,图片来自艺术家工作室

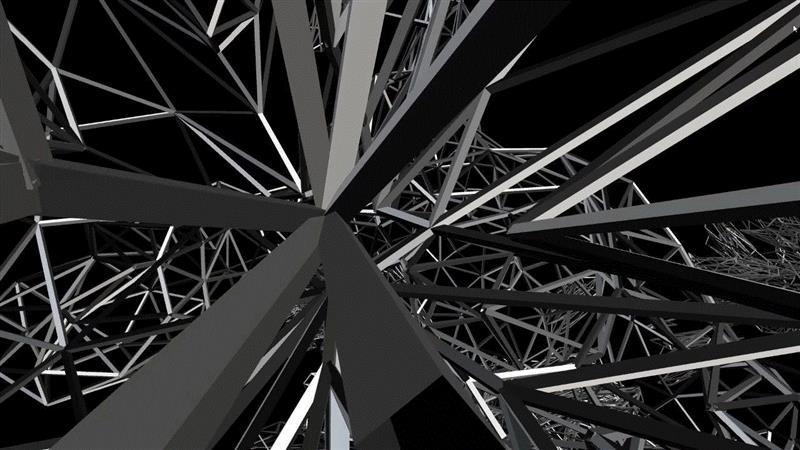

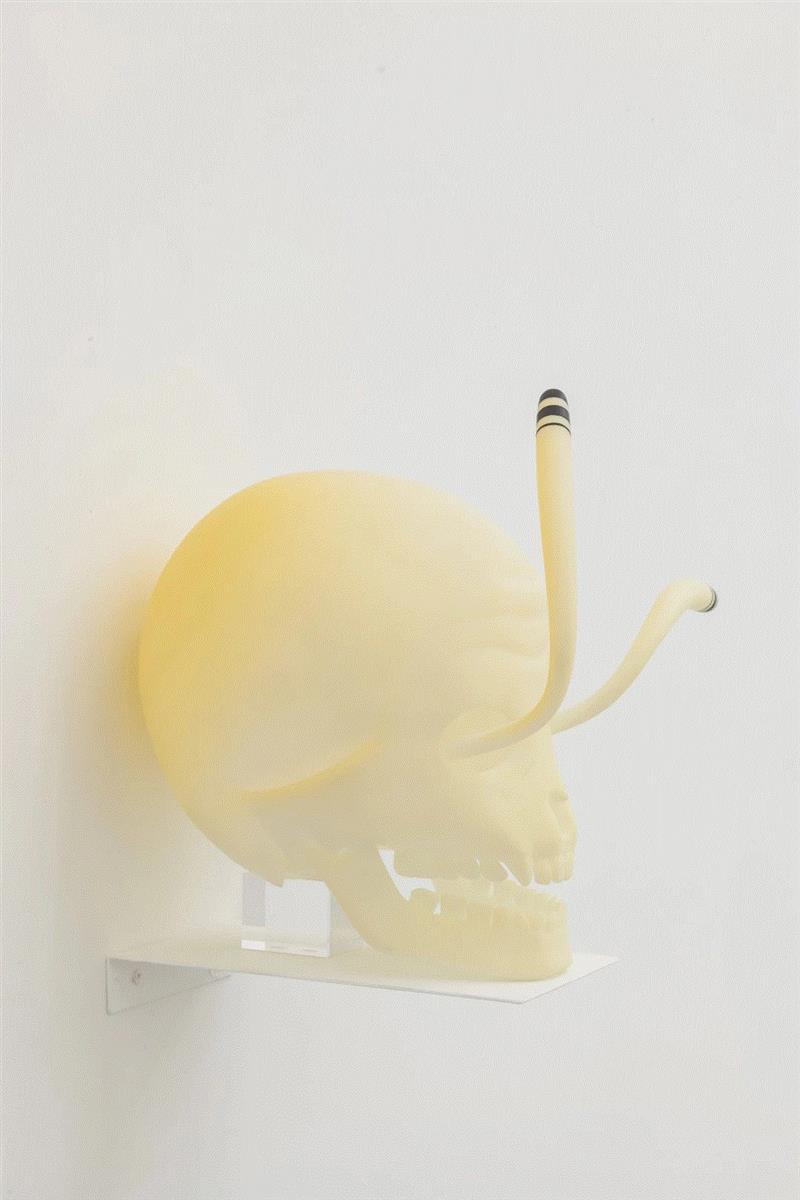

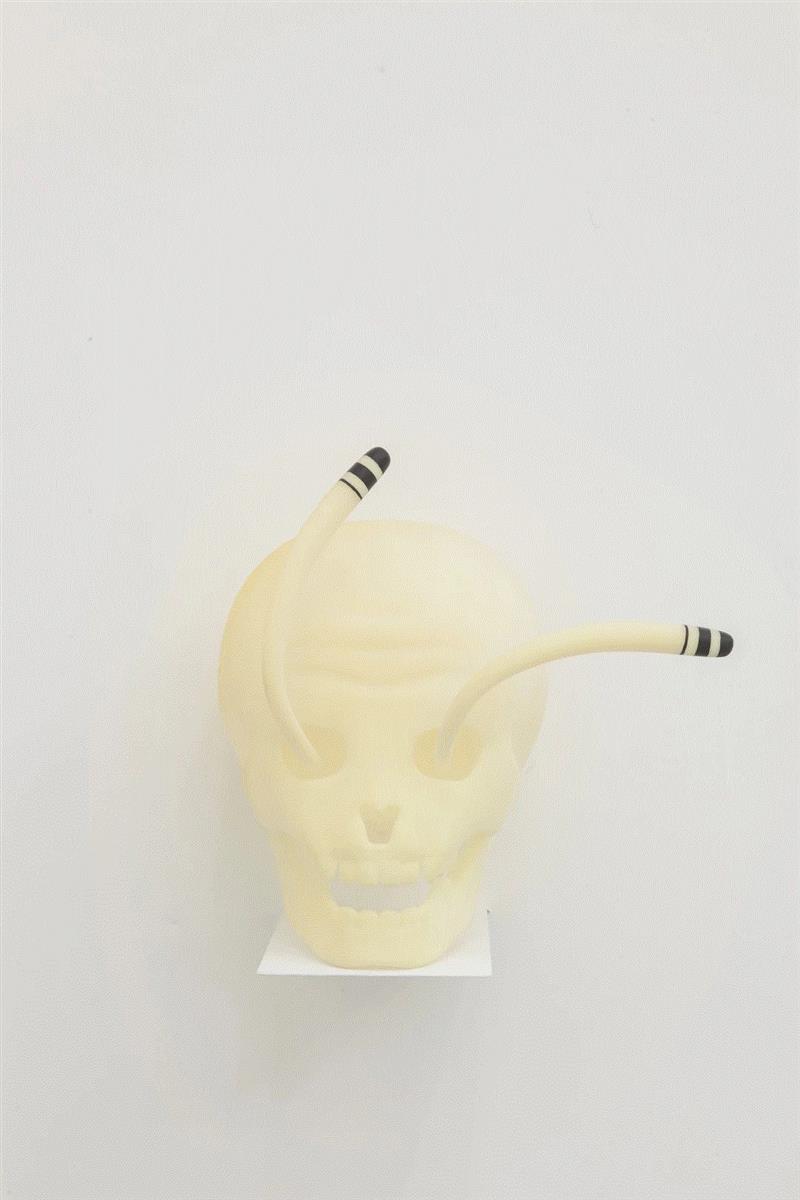

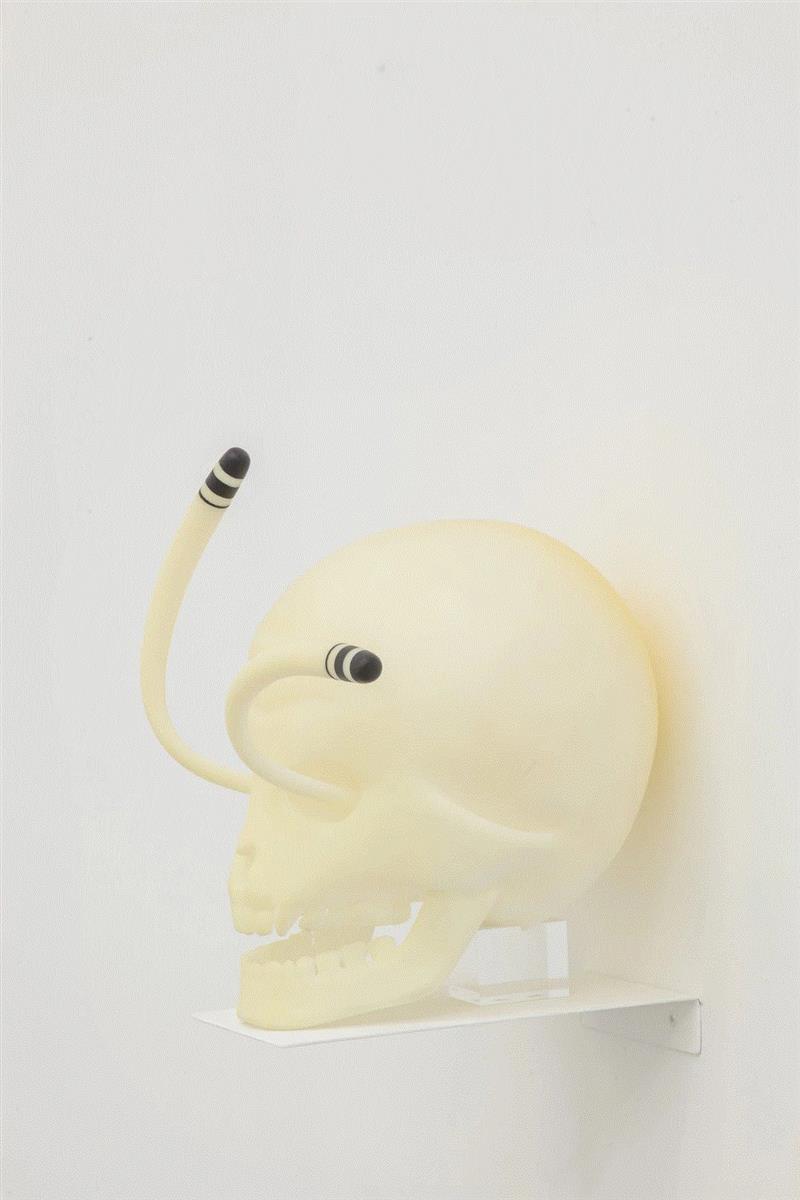

而《枯山水》里黑色圆润的触角和《不规则》 中的“形”,似乎与《Meta》异曲同工,存在一脉相承的关系。aaajiao仍通过主观控制的方式,在动态结构中截取瞬间的信息予以呈现。然而,这些视觉化的物件却是被刻意选择的,凭借的依据是人们对那些物件的熟悉程度。aaajiao推测,当我们在捕捉信息的时候见过很多类似元素的形体,由信息在脑海中留下“似曾相识”之感。20世纪30年代,法国社会学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在对“身体技术”(body technique)的研究中揭示出很多看似本能的行为,实际上是以各种各样的方式,通过模仿或教育习得的。在数字化的世界里,这种影响显得更加隐蔽而深刻。当我们接受信息的时候,也在不知不觉之间被它重构,包括我们对世界的认识、对自身的记忆,甚至是审美都在无意间接受“训练”和“重塑”。

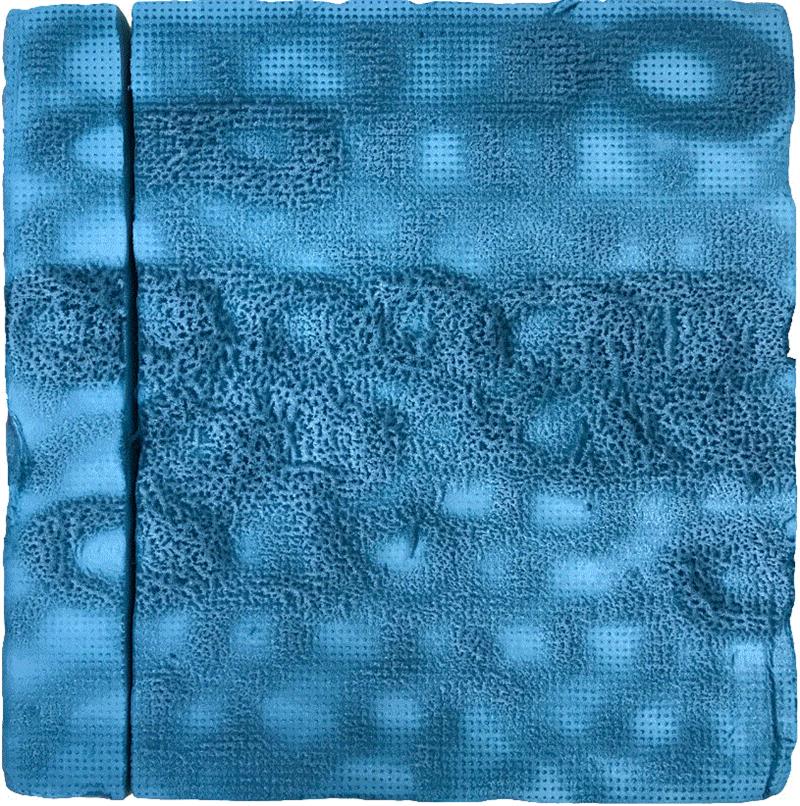

《不规则》,装置,海绵,72 * 66.5* 67.7cm/件,2015,图片来自艺术家工作室

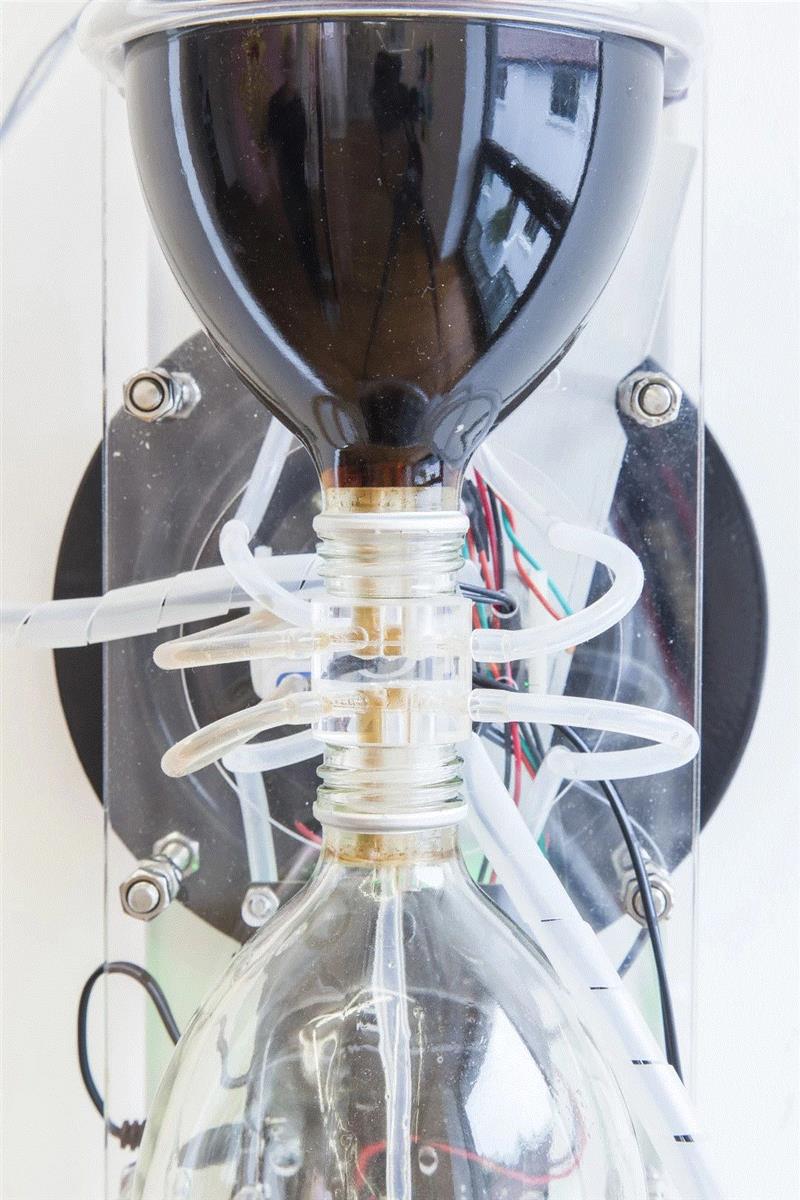

数字媒介内容以信息的形式大规模地侵入我们的意识世界,在这种交互形式里仿佛能看到赛博朋克小说情节的影子,人类的心智或神经系统有效地与外部的系统操作和流动衔接在一起。然而,这种输入/输出模型(input/output model)的植入带来的后果之一是,我们的内在经验和记忆在潜移默化之间被通信网络的内容同质化,精神生活无限的不确定性被简化成数码程序。在我们被告知每个人都需要一个“网络身份”、并且不分时间地展示自己的生活的时候,大部分社会关系的形式却在暗中遭遇量化,尤其是货币形式的量化。科技的便利出卖的是个人的隐私,我们成了永远的被数据挖掘和监视的对象。

《水测?石油》,装置,绮怡玻璃瓶、BLK水、蠕动泵结构、金属和亚克力配件,20 x 12 x 50 cm,2017,图片来自艺术家工作室

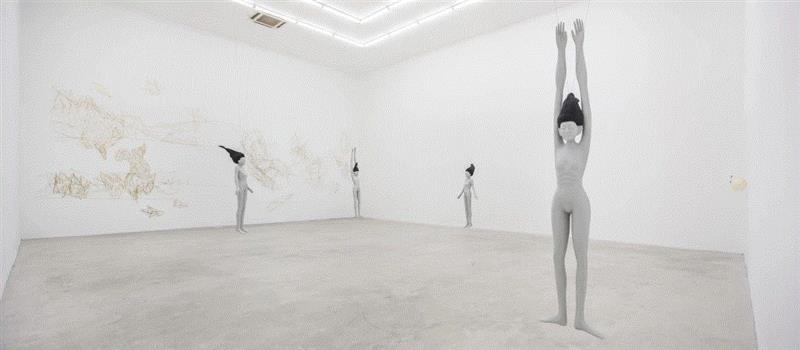

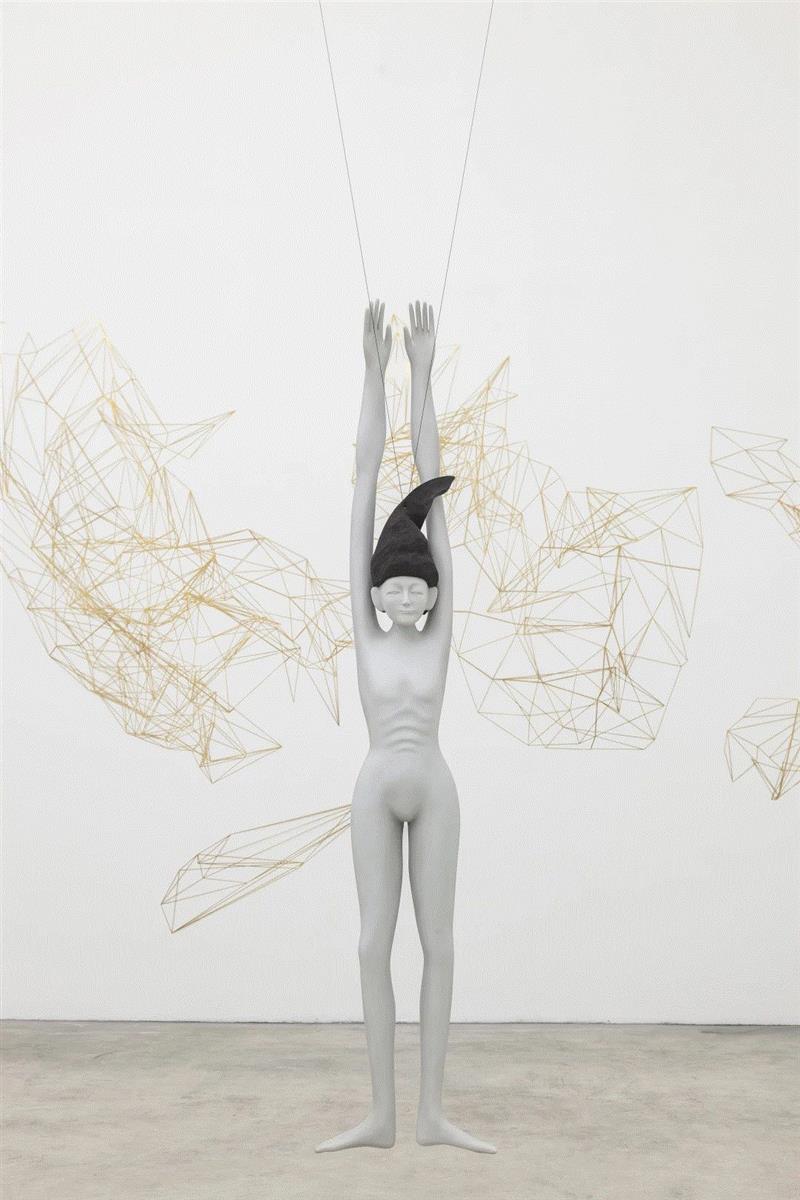

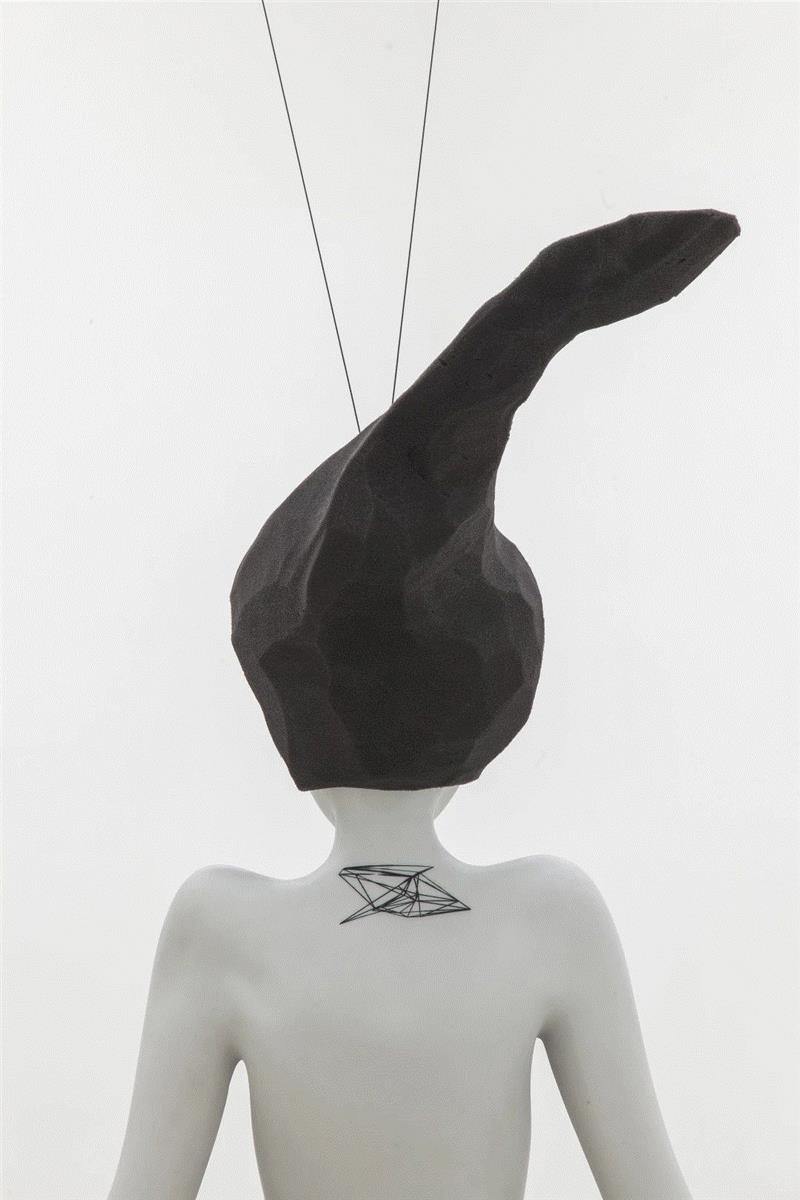

同时,信息不仅被我们观看,将来也有可能成为我们的一部分。作品《图腾》正是aaajiao想象的人类的未来族群,他们在外貌上趋于一致,只有当你走到他们身后,脖颈后的独特文身才是他们的身份标识,而标识的图案来自他们背后墙面上的《信息碎片》。曾轻被认为是“个人”的东西现在都被重构了,被暂时性的技术安排,为个人打造不同的身份。

《图腾》,雕塑,树脂、海绵、金属结构 ,尺寸可变,2015,图片来自艺术家工作室

观察者到底是什么?当我们成为用户之后,是我们在观察还是被观察?aaajiao的作品《观察者》(bot)在某种程度上也是对此的思考。“个人的观看行为被无休止地转换成信息,这些信息不仅巩固了控制技术,还变成了市场上的剩余价值的一种形式,这个市场是建立在积累使用者行为的数据基础上的。”而随着技术手段不断扩展,观看行为本身变成了被观察的对象,这导致了对观察者的位置和能动性的预设基本被颠覆了。与此同时发生的是,人性本身的模糊的特性被精确化,“那些难以描述的情绪,以及神秘、敬畏,和因此而产生的创造力,都在不断流失。”

《观察者》,单频彩色录像、网站,尺寸可变,15'32'',2017,图片来自艺术家工作室

“我在很长一段时间内,做的都是基于研究的项目或者说作品,它可能需要更多的专业人士参与到各个不同的部分。最终,艺术家的身份变得和导演很像。”回顾这一、两年的创作,aaajiao觉得现在自己逐渐回到了极为个体化的创作方法中和艺术本身的“灵性”上,而不是基于过去那种精确而研究式的创作。

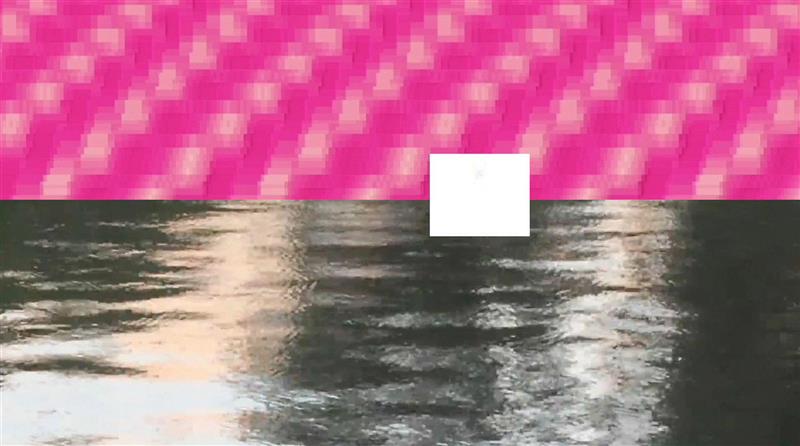

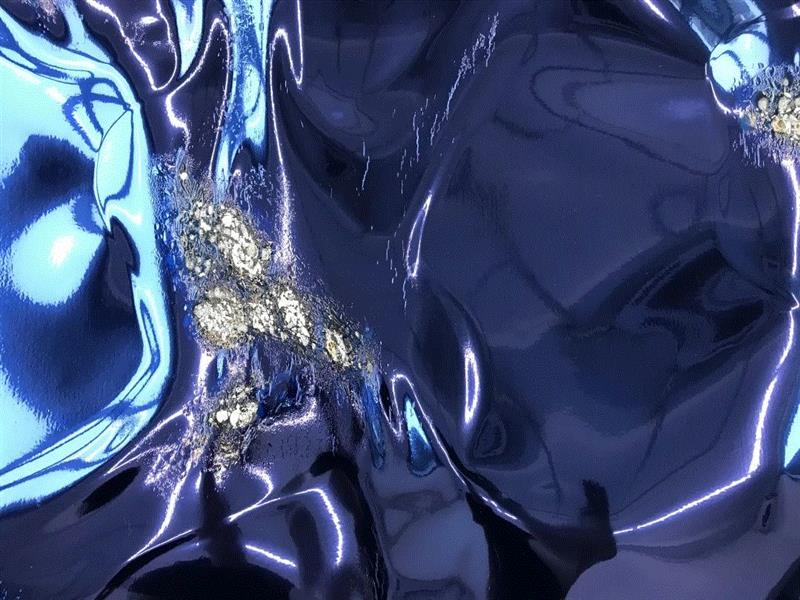

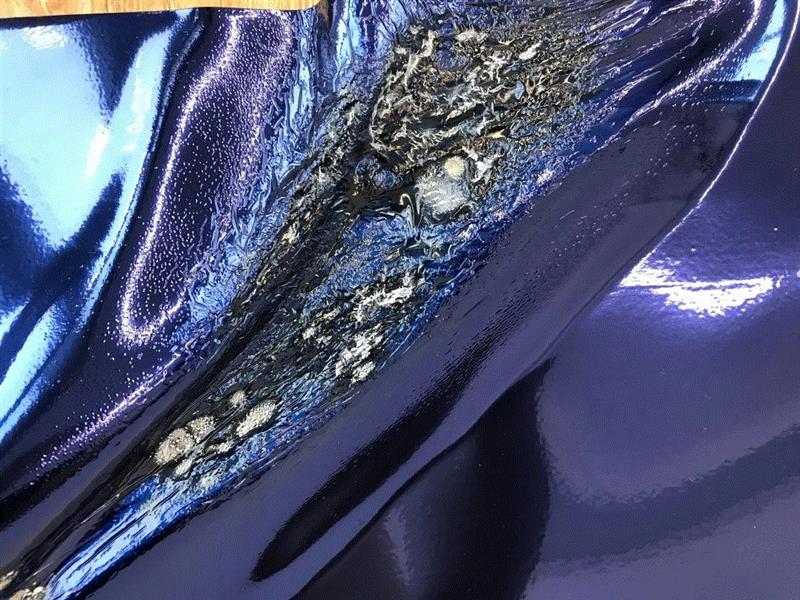

比如作品《膜化》及《膜化_暴食》,它们看上去依旧像是从计算机的线索里延伸而来,带着互联网时代的审美逻辑。但实际上却是由特殊的材料制成,强调的是人传统的参与,甚至人在创作时的情绪都会改变作品最终的形态。aaajiao回到了对待材料最基础的方式,“回到本源留下个人的痕迹”。

《膜化_暴食》,装置,PVC 板、车膜,尺寸可变,2018,图片来自艺术家工作室

法国诗人保罗·瓦莱里(Paul Valery)在20世纪20年代已经预见到,“在技术文明的运作范围内,任何不明确的或不可计量的生命形式最终都会被消失。”如果个体表达被无意义化,那我们存在的意义又在哪里?

Q & A

与以往的作品相比,近期你的关注点是否有变化?

aaajiao:这次展览最好玩儿的地方,或者对我来说也是最重要的地方,其实就是把已经创作有10年以上的作品和这两年的作品放在一起做个比较而做展览。它像一个梳理,像一个回望。

区别肯定是有的。我在很长一段时间内,做的基于研究的项目或者说作品,它可能需要一个团队的参与,可能需要更多的专业人士参与到各个不同的部分。最终,艺术家的身份变得和导演很像。但是这一两年,我反而回到了非常个体的创作方法中。

我现在可能更愿意做一些没有办法进行分析的工作,这样我可能更愿意叫它艺术品。

《视窗碑林》,装置,金属结构和 UV 打印,尺寸可变,2016,图片来自艺术家工作室

没有办法进行分析的工作?

aaajiao:比如说我现在在做的用到一些特殊材料所做的作品,它就是需要你参与,而且你只有一次机会,会导致最终成型的结果。但是它并不是一种劳作,我很反对把艺术当作一种劳作。它不是劳作,但依旧是一个知识和思维的外化过程,却它又不是那么清晰。因为尤其是我做的领域,media art,很容易走向清晰化,所处理的关系是可以被量化的。但反而是现在这样的工作,促使我换个方式看待我所关心的事情,而不再是简单地通过分析、通过拆解。

你怎么认识进步与落后之间的关系?

aaajiao:我指的“进步”与“落后”是基于科技来说的,科技的进步和所谓的落后,比如它的运算律、涵盖的范围、带来的便捷程度等是可以明确的。但如果回到人类社会的状况里,它是不是带来了人类的进步或者说是文明的进步,这一直存疑。

《存在》,雕塑,3D打印树脂 ,30 x 30 x 27cm,2015,图片来自艺术家工作室

你如何认识“异化”?

aaajiao:如果“异化”被放在社会层面,用很通俗的说法应该就是“我们终于成为自己不想成为的样子”。这应该是基础的异化。但是,异化也有很多层面。除了成为你不喜欢的人之外,你可能还觉得自己处于一种非人类的状态;或者说,你变得更像一个人了。这都有可能。

我觉得这是一个有待公众进一步讨论的事情,但只是现在我们把它当成了一个宣泄的出口。你可能去做一个宣言说:“我感到被异化。”从而,这成为一个结论,你接受了这种结果就再也不知道在哪儿了。你就成为了你并不认可的存在。

《自然》,防火泡沫板,金属结构,120 x 60cm,2018,图片来自艺术家工作室

未来还会关注什么?

aaajiao:我有可能会把更多的时间花在自己的体验上,减少做“有点像工业生产”的作品,就是那些基于研究而创作的作品。反而可能要更多地回归到不确定性和不稳定性上,然后再找到自己在其间自处的方法。

不确定性?

aaajiao:它们是指向并不明确的作品。回到我一直在做的多媒体类的作品,它们非常理性、非常模块化,非常具有当代性。可能是预设了它是一张A4纸,在这张纸上填满我们需要做的工作,然后呈现出一个很完整的,很漂亮,很有吸引力的作品。对我来说,这样的作品太正确了。但不明确的作品更像是一个开阔的平原,什么都有可能。

关于艺术家

采访/撰文/编辑:Angie

视频拍摄/剪辑:栗子

扫描以下二维码即可购买aaajiao个展门票哦!

即将展出 Upcoming

正在展出 Current

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享