在绘画创作中,吴作人始终秉承着“法由我变,艺为人生”的艺术修养与价值观,不断的实践探究,以凝练而准确的笔法融会中西艺术,提倡艺术反映真率的情感,开辟了中国现代绘画的崭新风貌。本件作品《提篮子的少女》为市场中少见的吴作人留学欧洲时期的人物肖像,其造型上遵循了严谨的欧洲古典写实主义绘风、结构准确生动,用色朴素沉稳,可见吴作人彼时深受弗拉芒画派艺术风格的影响。此件作品,在抗战时期,吴作人于重庆将此作赠予好友艺术家黄显之,《提篮子的少女》亦成为一段深厚友谊的美好见证。

吴作人 提篮子的少女

1932年

布面 油画

74×54 cm

来源:黄显之旧藏。

估价:RMB 6,500,000 - 8,500,000

吴作人十九岁考入苏州工业专门学校建筑系,1927在上海美专结识徐悲鸿。1928年春入上海南国艺术学院,秋季转入南京中央大学艺术系,师从徐悲鸿,着力于素描的训练,为其之后油画的造型打下坚实基础。1930年赴法,先入巴黎高等美术学院,后考入比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习,在入学第二年,即在全院暑期油画大会考中获得金奖与桂冠。吴作人留学期间,以其非凡的艺术才能拥有了属于自己的个人画室,并受到免费颜料的资助,成为留学比利时最出色的学生之一。在创作初期,吴作人选择探索写实主义艺术,承西方古典艺术之精髓,造型精到,色彩饱满,画中饱含对日常生活的深刻感受,具有高度抒情性,显示出强烈的时代气息和个人风采。而后画家吸取印象派中对色彩的表现方式以及后印象派风格特征,同时在作品中贯穿中国传统绘画的神韵,充分融汇东西方艺术之长,绘画技法日臻成熟。

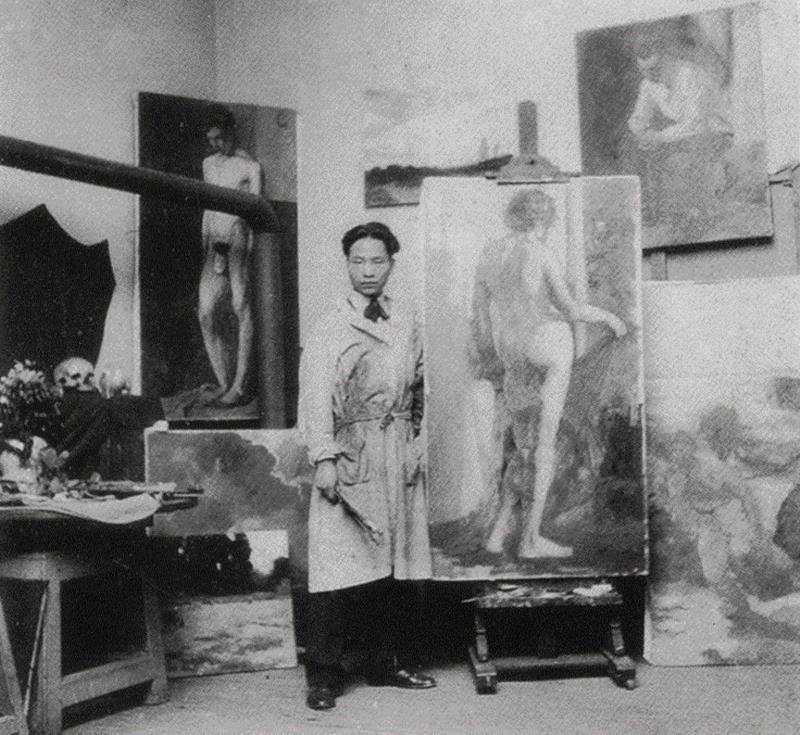

留学期间,吴作人获得院方奖励,可独立使用工作室

在艺术家早期的肖像油画中,可以看到自十四世纪以来凡艾克兄弟所奠定的北欧油画传统,即经过鲁本斯、伦勃朗、维米尔等不断丰富起来的那种敏锐而肯定的形象感觉,果断而灵活的笔触和珠玑玉石一般的光彩夺目。作品中描绘的是一手提竹篮的少女,头戴方巾围裹着金棕色的卷发,交叉盘绕在胸前的服饰平实又具有修饰感,细节处理巧妙,怡然生色。女子手臂裸露白皙,手部则着色较深,令人联想到人物日夜劳作所留下的色彩印记。画家对人体的肌肉骨骼的处理上,摒弃繁琐的记录,遵从造型严谨的同时做高度的概括,懂得提炼与取舍,从中可窥见吴作人学生时代已形成的扎实的素描功底。在松弛丰富的笔触下,少女的形象栩栩如生,她姿意从容,神态温和,这种含蓄而惆怅,似有似无的情感流淌,仿若诉说着平淡而真切的生活体验。吴作人在绘画的造型上强调“简练”,尤其体现在人物肖像上,他运用大块的切割把握人体结构关系,因观察的深,分析的透,下笔严谨,所以笔简意全,能以少许,胜多许,并且在探索写实主义的基础上,融合抒情写意,绘画风格逐渐凝练成熟。

1931年吴作人(二排右一)与皇家美术学院同学们合影, 中间为巴斯天教授

吴作人的绘画接古典之精粹,画面整体充满诗性的美感,在朴实的人物肖像中沁入净化心灵的生机。背景施以浅棕褐色,在人物投射下的些许阴影与右侧光源的照耀下,巧妙的烘托出主体的形象,笔意起承转合,浑然天成。在没有强烈的明暗对比中,运用色彩的变换来营造空间结构,游刃有余在写实与诗意的境界之间穿梭。少女服饰则用色大胆果敢,大红与蓝色的色块形成视觉反差,同时又将白色嵌入其间,巧妙融合了红、蓝的冲突性,令画面在强烈对比的色彩关系中保持了平衡,配合了整体的格调,协调中不失亮点。

艾中信曾评价道:“吴作人是本世纪正在形成和走向成熟的中国油画学派中独具特色的开创者和代表人之一。” 《提篮子的少女》是吴作人早期肖像画中的佳作,笔意中蕴藏着抒情写意的特点,他用宏取精,深邃的洞察平凡的人物形象,显示出强烈的时代气息。

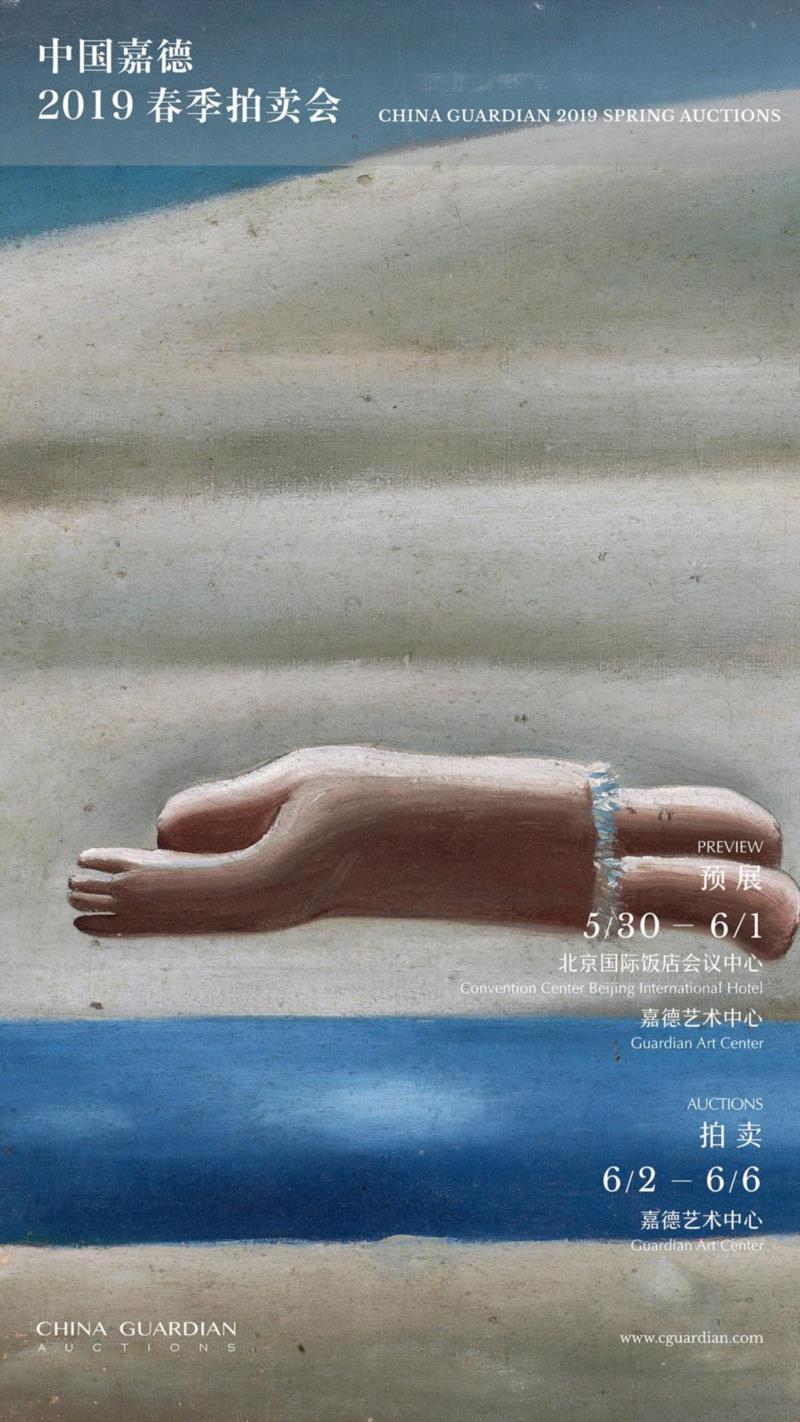

中国嘉德2019春季拍卖会

预 展

5月30日—6月1日

北京国际饭店会议中心

嘉德艺术中心

拍 卖

6月2日—6月6日

嘉德艺术中心

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享