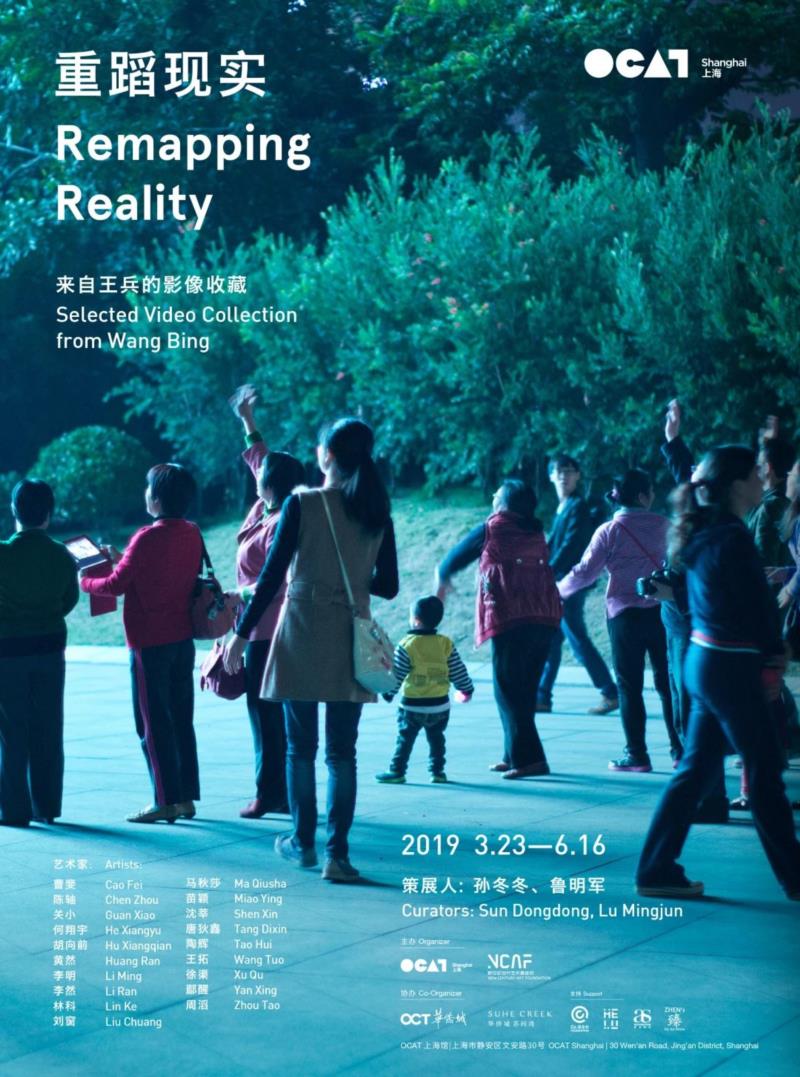

4月13日,展览“重蹈现实”系列讲座第一场——“影像中的民族国家与历史叙事”,由华东师范大学新闻与传播学院吕新雨教授和中国人民大学文学院孙柏教授为大家分别带来从美术史和电影两个方向展开的演讲。

吕新雨

华东师范大学新闻与传播学院教授,院长

视觉和美术的关系非常强烈,我希望通过对中国美术史的回溯来看民族国家和中国视觉政治之间的关系。今天我要分享的题目是《1937年的中国与世界:文献展、美术与世博会的嬗变》,也是我自己的一篇论文中的主要观点。

30年代文献展

2016年苏州美术馆办的“首届苏州文献展”专设版块致敬1937年的“吴中文献展”。1937年“吴中文献展”的宗旨“睹乔木而思故家,考文献而爱旧邦”摘取自张元济的《印行四部丛刊启》。抗战时期,张元济筹办的号称“亚洲第一图书馆”的东方图书馆毁于日本战火。东方图书馆的焚毁,事实上也警醒与论证了文化与国运的关系。

自1936年起到40年代,中国很多地方出现了“文献展”这样的展览形式。先看1936年的“浙江文献展”,它比“吴中文献展”稍微早一点。创办者历史学家陈训慈(陈布雷之弟)分四点阐明了办此文献展的缘由:征集乡贤之著作、发扬浙江之学风、整理地方之文献、推进爱乡爱国之精神。内忧外患之际,把地方认同、文化传承和民族危亡建构成统一的叙述,以文化学术来承前启后,是当时一代知识分子共同的夙愿。民族危亡状态下出现的“浙江文献展”展品六千余种,二万多件,观众近八万人,可谓盛况空前,也奠定了之后三十年代“文献展”的基本格局。

接踵而至的是1937年的“上海文献展”,此时距“八一三”事变爆发只有一个月时间,展览目录和之前的文献展差不多,只是主办单位由国立读书馆转为上海市博物馆、上海市通志馆联合地方各界收藏家共同组织。造成这个转向的原因是相较于现在我们熟知的“文献展”,过去的“文献展”还包括了诸如方志史传、晶石拓片、革命先烈的遗物档案等,这些都明示了文献展作为现代建国运动的底色。

“苏州文献展”展览现场,图片来源于网络

1937:世界博览会与中国的“民族主义”

“博物”在“上海文献展”的出现可视为对1937年世界博览会的回应,特别是三月开幕的日本名古屋泛太平洋博览会,以及五月开幕的巴黎世界博览会。1937年于日本名古屋举办的“泛太平洋和平博览会”事实上是打着和平的旗号在进行日本军国主义的宣传和展览,其中最刺激中国人的是日本馆中开设的满洲馆和冀东馆,等于说日本已经把中国的满洲和冀东作为它的殖民地了。另一则故事是张自忠拒绝出席伪满洲馆对面的中国馆揭幕典礼,但是日本媒体则极力宣传代表团受到了热烈招待,张自忠百口莫辩。而张自忠最后以身殉国的结局也很大程度上是三十年代中国命运的写照。

另一个在美术史上特别重要的博览会是1937年5月1日在巴黎开幕的“现代艺术与技术国际博览会”(International Exhibition of the Arts and Technologies of Modern Life),是一战和二战之间的重要事件:苏联馆前高举铁锤与镰刀的工农雕塑,与德国馆前高矗的守护纳粹徽章的帝国之鹰隔空对峙,吸引了全世界的关注。

1937年巴黎博览会,图片来源于网络

中国在这一国际竞争场所缺席,意义不言而喻。中国留法雕塑家、现代美术运动代表人物王子云在当时的电台讲演中公开表示中国的缺席将直接影响中国“现代文化”的发扬。上海中法联谊理事会等中法民间组织为了辩白中国是“无组织之国家”之诬名,自发筹集了二十万元的承办费,但最终被行政院谕令停止。三十年代的博览会核心并不是艺术,而是实业的展示。另外,这个时间点二战即将爆发,大战压头的情况下,博览会其实已经成为世界各国的战争预备会。

文献展与美术馆中的“世界史”

我们简单地回顾了一下1937年的几个博览会,现在看一下2016年苏州文献展的另外一个脉络。文献展有两位策展人,一位是中国美术馆研究与策划部主任张晴;另一位是罗杰·博格尔(Roger M.Buergel),瑞士雅各布斯博物馆馆长,也是2007年第12届德国卡塞尔文献展的策展人。主办方是苏州美术馆,今天美术馆的位置代替了三十年代的国立图书馆与博物馆是有其历史原因的,这个历史和卡塞尔文献展有关。卡塞尔文献展(Documenta)诞生于1955年的德国卡塞尔,其前身为德国园艺博览会。为了振兴在战火中毁灭的卡塞尔小城,当地艺术家、教育家阿诺德·博德(Arnold Bode)决定利用园艺博览会举办一个“20世纪西方美术”的美术展。Documenta 是一个生造出的、专指卡塞尔文献展的专有名词,据说它出自拉丁语的 docere(教育)和 mens(才智)的组合。卡塞尔文献展首先是为了在公共教育和公共领域为当代艺术翻案。

在纳粹时期,当代艺术被严重污名化,它被标示为“颓废艺术”(Degenerate art)。德国法西斯认为德国精神起源于希腊罗马和中世纪的古典艺术,而当代艺术则被认为与德国精神对立,受到犹太人、共产主义的(Jewish-Bolshevist)劣等民族和敌对意识形态影响和玷污。因此,当代艺术家受到纳粹大规模、系统性的清理和迫害,失去工作、死刑、流亡等。

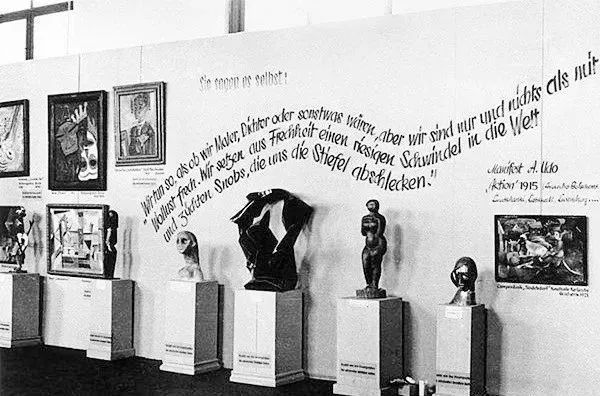

1937年“颓废”艺术展现场,图片来源于网络

由此我们知道了战后德国要做当代艺术展的原因:战后德国通过当代先锋艺术这一被法西斯取缔的艺术样式,把战争废墟下的德国、心灵遭受重创的德国人与法西斯主义做切割,这是一种绝地重生。用现代主义去否定法西斯主义,就成为德国战后的一种文化姿态,并与美国主导和推广的“抽象表现主义”(Abstract Expressionism)艺术遥相呼应。

有意思的是,1955年第一届卡塞尔文献展中包括毕加索,但美国的“抽象表现主义”并没有得到呈现。而于1959年举办的第二届卡塞尔文献展中,波洛克(J.Jackson Pollock)为代表的标志着“新美国绘画”的“抽象表现主义”代表人物已经闪亮登场。曾作为颓废艺术家而被迫害的德国画家恩斯特·威廉·雷(Ernst Wilhelm Nay 1902-1968)的七幅作品与十六幅波洛克的作品同场展出。这一并置意味深长,标志着德国与美国在文化意识形态上完成结盟。由此,“当代艺术”获得了某种道义优越性和政治正确性,以及在此基础上的世界“普世主义”效应。有一个评论家说得很有意思,他说这一行为直接把现实主义艺术逼到美术馆的地下室去了,我们知道当代美术馆里基本没有现实主义作家的作品。

1959年第二届卡塞尔文献展,阿诺德·博德于波洛克作品前,

图片来源于artspy

二战前后的美术馆,特别是当代美术馆已然成为文化热战和冷战的前沿。而三十年代苏联“社会主义现实主义”(最著名的就是我们刚才看到的由薇拉·穆欣娜创作的工农塑像)开始取代十月革命后蓬勃发展的先锋派艺术,直接或间接地促使了美国中情局(CIA)把抽象主义的当代艺术作为文化冷战的方式之一种,推向了世界主义的前台。事实上,杜鲁门(Harry S. Truman)并不喜欢现代派,这一点上与希特勒无异。

美国中情局却发现(发明)把波洛克为代表的抽象表现主义包装成反共意识形态的文化功能,抽象表现主义可以反映自由创新的美国精神,这正与苏联的社会主义现实主义背道而驰。为了反对苏联社会主义现实主义,中情局与纽约现代艺术博物馆(MoMA)联手,把抽象表现主义作为美国艺术的典范推向欧洲和世界。1958-1959 年,MoMA举办了规模浩大的“新美国绘画”欧洲巡回展,这一时间点与波洛克在第二届卡塞尔文献展上出现的时间相吻合。由此,抽象表现主义获得了当代世界画坛的霸主地位、当代艺术博物馆的唯一风格。因此正如策展人罗杰·博格尔提到的“苏州文献展”的两个基石:一个是追溯到1937年的“吴中文献展”,另一个便是1955年在德国卡塞尔建立的文献展览,两个展览在历史上与中国的汇合是非常有意味的。

博览会中的民族国家

而中国美术馆的历史可追溯至1919年颜文樑创办的苏州第一届“画赛会”,沿用的是晚清把Exhibition译为“赛会”、“赛奇会”、“赛宝会”、“炫奇会”的惯例。画赛会征集苏州和全国各地中西画家作品,范围不仅包括国画、油画等常规的中西绘画,还包括“蜡画、漆画、焦画、照相着色画、刺绣画”等民间工艺美术品,这正是博览会的性质,接连办了二十多年,直至抗战。而所有这些展览会都具有商业销售的功能。因此,与其说这是博览会与美术馆功能的重叠,不如说,这些画赛和美展,其实就是把博览会中的美术部分单列,并不是现代意义以收藏和观赏为主的美术展。汉语中的“博览会” 和“美术”都来自日文翻译。

我们简单回顾一下世界博览会的来源:世界博览会的性质和历史始于工业革命之后的英国,即1851年5月1日-10月15日维多利亚时期举办的“万国工业品大博览会”(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations),也叫“水晶宫博览会”,因其六千根钢梁、三十万块玻璃为主体的主会场建筑而著名。由此开始,发达资本主义国家接踵展示机器时代资本主义的工业力量和广阔的殖民地。1889年法国大革命一百周年纪念日举办的巴黎世界博览会树立起来的埃菲尔铁塔,就是工业时代的人类“巴比塔”:“铁塔一夜之间成为巴黎的象征,而且宣告这个‘光辉的城市’成为现代主义的首都——超然不同于任何其它可以文字形容、谱曲、制作或绘画的事物”。

1889年巴黎博览会,图片来源于网络

从日本内国博览会到浙江文献展,只有充分阐释这些历史的来龙去脉,才能理解“美术”进入日本和中国为什么是以“博览会”作为媒介。再回到“美术”的概念。最早岭南画派创始人陈树人在日本翻译《美术概论》时呼吁:美术的发展是跟中国工业化发展和国家命运联系在一起,美术不发展工业就不发展,我们发展美术是为了振兴国家。第一代美术家和美术理论家都是从实用主义的美术馆入手的。中国早期美术教育几乎都属于工科性质的图画,正是从日本接受的理念。1912年创办的上海图画美术院,设有工艺图案科,是这一脉络的延伸。1905年,康有为游历欧美之后撰写《物质救国论中》,论证工商百器皆与绘画有关:一切工商之品,文明之具,皆赖画以发明之。

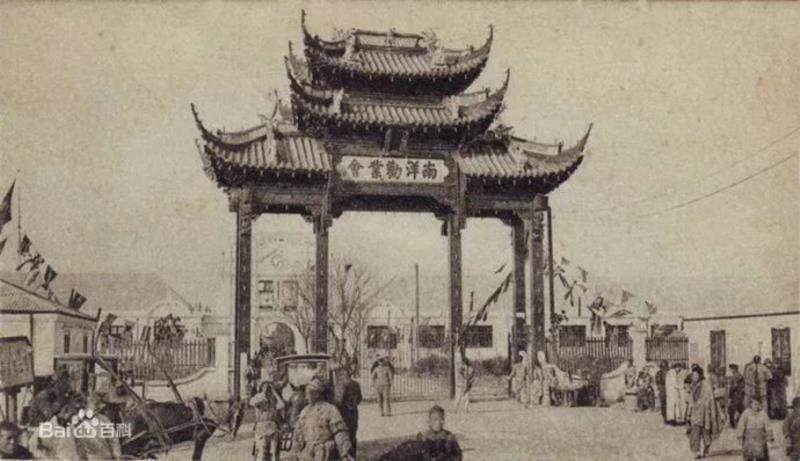

1909年由两江总督兼南洋大臣端方发起的“南洋劝业展览会”是国家层面上的实践。作为中国第一次全国性博览会,二十二个行省、十四个国家参展,历时半年,规模浩大,展品总数达一百万件,参观人数20万。既是晚清新政在风雨飘摇中的回光返照,也是对其进行的最后检阅。其场馆设置框架与大阪展览会非常接近。

南洋劝业会,图片来源于百度百科

以“劝业”为理念的“美术”在当时的中国只是一个理念,或者说理想,它并没有如明治日本那样,通过强有力的国家动员的方式在工业主义实践层面上得以推进。因此,它在南洋劝业博览会上的表现,就转变为一个“向后看”,而不是“向前看”的方式,即用“美术”去整合既有的中国传统手工贸易的形式,用民间手工工艺取代/置换了日本“劝业”意义上的现代工业发展的工艺表现,事实上重复了中国在西方博览会上展览东方珍奇的“东方主义”话语和修辞。因此这是此次中国南洋劝业博览会最大的失败之处。无论是耗时耗工、豪奢姚冶的各类贵族式的“女红”,还是培养寒门女性从事济贫救亡的手工,其实都背离了现代主义振兴实业的宗旨。

鲁迅与美术

最后我们看一下鲁迅与南洋劝业博览会之间的关系。鲁迅把“美术”一词的源头重新归于“英之爱忒(art or fine art)”,美术是广义的“艺术”,对art和fine art不再区分。与此同时,鲁迅对当时盛行的“美术品”的严厉否定,认为这些所谓的“美术品”恰恰都是中外博览会上中国自我展览的“东方主义”物件,都没有作为中国人的主体性。

值得一提的还有鲁迅和森鸥外的关系。鉴于日本明治美术与医学的特殊关系,鲁迅对森鸥外的重视并非偶然。森鸥外作为作为高级军医参加过甲午战争和日俄战争,最后任台湾总督府陆军局军医部长。鲁迅“战争时候便去当军医”的梦想,其实正是在森鸥外们面前破灭了。森鸥外可以当日本的军医,但是鲁迅却当不了中国的军医,因为中国是“弱国”。

所以我把《藤野先生》看成是鲁迅对“明治美术”影响的一个自我清理。通过藤野先生,鲁迅试图从日本明治以来的近现代历史中打捞和拯救被战争玷污的启蒙精神。“寒颤颤”的藤野先生所代表的是一种反“战争美术”科学主义精神。但是,这样的精神在当时的日本不仅孤立和寒碜,甚至被当做“扒手”而需要“大家小心些”。被诬为漏题给中国学生的“讲义事件”,正是藤野先生所代表的科学与启蒙精神被“小心”的军国主义倾向的学生们攻击和胁迫的象征。“他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念”,既是对藤野先生所代表的科学启蒙精神的肯定与纪念,也是对其被军国主义绑架命运的觉醒。因此这是功能主义的美术观转向人文主义的美术观的起点。

鲁迅(左)与藤野先生(右),图片来源于网络

“解剖图不是美术”,但是照着画的日本明治道路已经无法救治中国,这是鲁迅离开藤野先生的原因,也是其思想的大转变。只有改变中国国民的精神,创造新的民族主体,才是出路,这就必须有人“治文学和美术”。日本明治“美术观”既给了鲁迅新的启蒙视野,也给了他告别的理由。告别藤野先生是对旧梦的自我告别,对科学与启蒙的现代性反思由此成为鲁迅思想转变中重要的伏笔。

自1912年,鲁迅因蔡元培邀请赴北京任职北洋政府教育部社会教育司,工作涉及博物馆、美术馆、图书馆、动植物园、儿童教育、通俗教育、调查和整理古物等方面。第一个讲演就是《美术略论》,同时开始收藏乡邦文献及美术画刊——这一自觉,较之三十年代的浙江文献展要早二十多年。但是,旨意却不同。从“蛰伏北京”期间对金石拓片、汉代画像、六朝拓片的搜集、整理和研究,到生命最后一次参加木刻社的公开活动,鲁迅毕生都与“美术”相关,都在“美术”之内。不仅仅是三十年代缔造新兴木刻运动,而应该说,新兴木刻运动正是鲁迅一生献身“美术”的最后结晶。

对鲁迅来说,继承日本明治美术的遗产,既不是走向军国主义,也不是回到传统的功能性“手工”,更不是回到“民粹派”的文化保守主义,而是超越作为现代知识生产分类的、作为现代性问题的“美术”,创造新的美术主体,才是鲁迅毕生工作的创造性转换。这既是他关注中国“国民性”的方式,也是他终生在翻译、学术研究、小说、散文、杂文、木刻、等领域自由出入的动机。知识、学科或“美术”的分类本身不是目的,回应新旧交替、内忧外患之下,如何做二十世纪“中国人”的问题,才是鲁迅所有工作的旨归。

鲁迅于1934年《拿来主义》中所嘲讽的恰恰正是正是中国参加诸如世界博览会之类的“送去主义”,“送去主义”者大抵都是“国粹派”。今日重读鲁迅的意义正是重读“美术”的意义:“要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”!有头脑、有眼光、有能动的主体性是“拿来主义”的基础:“我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

孙柏

中国人民大学文学院副教授

我会结合当下三部中国电影来展开“影像中的民族国家和历史叙事”这一话题。

有一些预备性的问题先做说明。电影这种文化媒介集合着很多悖论性特征,比如电影到底是艺术还是商业;在讨论类型片时,会涉及电影工业标准化流程与如何对此进行创造性更新的内在悖论;与我们今天话题相关的,是全球化与民族国家的双重属性的悖论。电影自诞生之日起就是全球化的,与叙事相结合后很快就背负起在银幕上打造民族国家形象的使命。

世界电影史范畴中,最清晰体现电影媒介内在悖论特征的就是美国电影。当我们谈及美国电影时,用的是“国别电影”的概念,仿佛有一个清晰的边界能够让我们想起美国电影是什么。

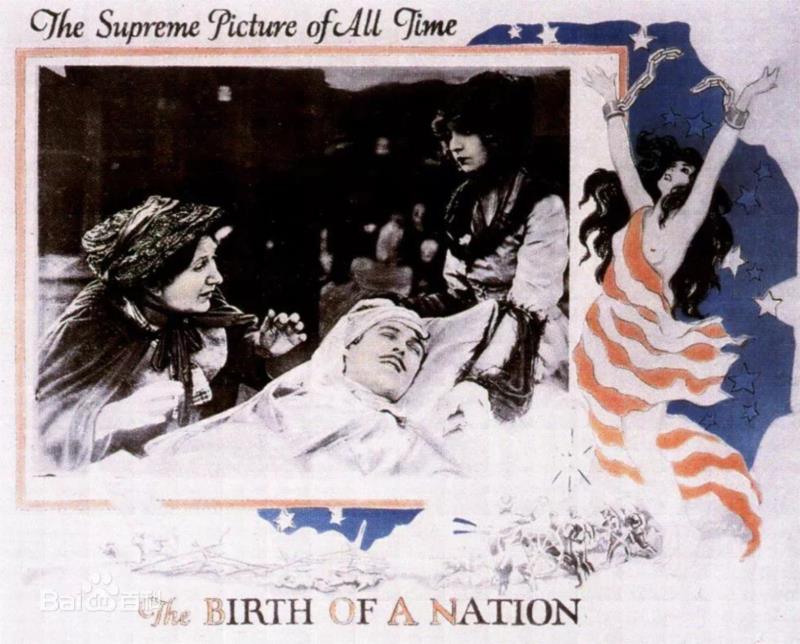

其实世界电影历史前二十年,头把交椅并不是美国而是法国。经过一战重创后,法国将它世界电影霸主的位置拱手让出,美国由此接手并开启了一个世纪以来对世界电影的统治。差不多一百年前,美国电影大师大卫·格里菲斯(D.W. Griffith)贡献了两部改写世界电影史的经典巨作《一个国家的诞生》(The Birth of A Nation)和《党同伐异》(Intolerance),这两部影片恰巧都非常有意识地将电影作为媒介来书写美国的历史。

左:《一个国家的诞生》海报,图片来源网络

右:《党同伐异》剧照,图片来源网络

美国电影对世界电影的统治始终在两个方向上:

1)从格里菲斯起,它就缔造了一种象形文字的世界语义,即放到任何一个国家、地区、语言文化中,都可以被那里的观众所接受。

2)电影作为民族工业的特征。美国电影从它兴起之日就有意识地谋求全球市场,从上世纪二十年代开始就试图打入中国市场。自那以后,除去二战时期无法打入日本占领区等例外,美国电影对于解放前中国电影市场的占领是统治性的。

美国电影不只是倾销到中国电影市场,而且通过叙事模式和视听语言深刻地影响了中国电影,内在于中国电影。这个局面不仅仅在1949年之前如此,1949年之后,尽管美国电影退出中国市场,它作为一种讲故事的媒介,仍在方方面面影响着中国电影在银幕上对社会生活的影像再现。

上海是中国电影的摇篮,大师辈出。例如谢晋就是新中国电影也是上海电影的一位旗帜性的人物。然而在八十年代初的时候,发生过一场电影理论的论争——“谢晋模式”讨论。其主要观点是认为“谢晋模式”是美国式的情节剧和政治意识形态指令的结合。单从情节剧的影响来看,的确,包括谢晋在内不同代际的很多导演的作品当中,我们都能看到美国电影的这种内部性的在场。

从历史上看,中国电影作为一种艺术文化生存样态是非常独特的:一方面是刚才提到的美国电影对中国电影市场的占有;另一方面,1949年后,作为一种国别电影的中国电影,基本是属于新中国的国家工业的内在组成部分。而到了今天这个全球化的时代,“国别电影”的概念是否还适用,是否还适用于来描述和定位中国电影,都是存在争议的。

《摩登时代》,图片来源于网络

现如今的电影生产,完全依托于后福特式的弹性生产体制。一个电影的创作有着非常多的流程和环节,并不是最初泰勒式的在一个特定空间里的集中生产,也不是卓别林《摩登时代》(Modern Times)中展现的福特式的流水线生产。我们早就告别了大制片厂制的生产形态,中国电影也是如此。在今天这样一个后福特体制下弹性生产模式中,电影生产形态本身已经不再跟民族国家的工业形态挂钩。

《赤壁》与中国形象

《赤壁》海报,图片来源于网络

我将用2009年上映的吴宇森执导的影片《赤壁》作为例子来讨论这样的电影事实是如何折射映现到影片的事实当中的,继而讨论像《赤壁》这样的华语历史战争题材的商业巨片(Blockbuster)是如何构想中国的。

如果综合影片的事实和电影的事实不同面向来讲,电影《赤壁》可分成三个层次:第一个层次是一个家喻户晓的中国故事;第二个层次是亚洲制造,这部影片集合了中国大陆、中国台湾、中国香港乃至日本、韩国及海外华人的电影创作人才;第三个层次是全球市场,以及全球市场背后的全球投资。这部影片在当时引起热议的原因并非是电影艺术层面上的,而是它当时所创下的投资/市场回报的历史新高:总投资为六亿人民币,回收是两倍,12亿人民币左右。

值得注意的是这六亿人民币投资中集合了6个国家和地区的11家公司,这是史无前例的。投资占比最大的是日本艾回公司,这家公司原来是做流行音乐唱片的,影片的音乐创作由艾回公司旗下音乐人岩代太郎来完成,而主题曲则是由一位出生在四川阿坝,但很早就去日本发展的藏族姑娘阿兰来演唱的。

更有趣的是影片中出现的“甘兴”这个角色。我们都知道,三国东吴阵营有一员大将叫甘宁甘兴霸。但影片里的“甘兴”显然对不上号,那么这个名字是从哪来的?这个“甘兴”的扮演者叫中村狮童,是艾回公司旗下的演员,实际上是艾回公司跟吴宇森制作团队签定了一个协议,希望为这名日本演员量身打造一个角色,于是就有了这个格外跳脱的人物“甘兴”。电影中在决战前夜,甘兴对他的部属进行战前动员。他的台词十分有趣:甘兴说,他们原本是给东吴的老百姓造成祸害的当死之人,承蒙主公孙权和周都督不杀不弃之恩,要在今日报效恩主。

《赤壁》(下)电影截图,甘兴(中村狮童饰)

由于影片故事中对改人物的介绍和铺垫都被删减了,这段战前动员的演讲显得莫名其妙。实际上,“甘兴”这个角色的人物设定是一个日本海盗,因此前袭扰东海海防边境后被周瑜击退,收到自己的麾下,成为东吴的一员大将。由这样一个小的人物设置,我们可以看到电影的投资是如何可能对影片的创作表达进行背书的。特别是结合亚洲制作这个层面来看这部影片,这种背书形式会更加明显,它在影片文本中留下的痕迹以及这种痕迹所造成的无法弥合的裂隙和褶皱会更加鲜明。

三国故事从来都是政治寓言,无论是陈寿的《三国志》还是罗贯中的《三国演义》,始终围绕着一个政治性的话题:正朔之争——即到底是曹魏还是蜀汉代表汉家正统,来实行统治。因此,在那么多三国故事当中,主要角色不是曹魏就是蜀汉,从来没有哪个版本的改写或搬演会把重心放在东吴这里,电影《赤壁》恐怕是极为罕见的一例。我认为电影对原著做出这样的改编,是和这部影片中隐含的某种意识形态的东西密切相关的。这种意识形态内容就是站在港台和海外华人、日韩的立场,去拟想中国:我们需要一个什么样的中国?我们希望和什么样的中国进行交往?——我认为这是这部电影内在地所要表达的真正问题。

左:诸葛亮(金城武饰),中:孙权(张震饰)

右:周瑜(梁朝伟饰)

图片来源于网络

回到电影投资对影片文本进行干预和渗透的层面,最直接的表征,就是影片中演员和角色的配置。东吴阵营中,梁朝伟、张震、林志玲都是港台一线明星;蜀汉阵营里,只有诸葛亮的扮演者金城武撑场,刘备的扮演者尤勇和赵子龙的扮演者胡军都只能算是二线演员,其余包括张飞、关羽等角色我们都完全不知其演员姓名;曹魏这边我们能辨认出来的明星除了充当了战争炮灰的小兵佟大为之外,历史人物就只有张丰毅饰演的曹操一人。

在整个视觉呈现方面,对曹魏阵营的处理采取的是一种金字塔式的画面构图和场面调度:只有曹操一人站在银幕正中央,他身后的两员大将也不知姓字名谁,更不用说他们身后那黑压压一片如蚂蚁般的“八十三万大军”了。导演还特别用了选焦的拍摄方式,只有曹操一个人的面目能被看清,以此突显他作为一个绝对的权力掌控者、独裁暴君、军事威权主义的代表性的形象。

《赤壁》(下)电影截图,曹操(张丰毅饰)

于是,从东吴角度来看就不得不面临着一个问题:是北面降曹臣服于军事威权主义,还是和亲民爱民的刘备的蜀汉阵营去联手。在我看来,这实际构成了一个非常耐人寻味的政治性暗喻,它将我们对于社会主义中国前三十年、后三十年的冥想投射到了三国演义赤壁鏖兵的经典历史故事当中。

通过《赤壁》的例子我想指出的问题是,中国的形象在今天并不是单一、既存的事实,而是被出自不同主体立场的发言,以及他们之间的纠缠争夺、妥协协商所打造出来的。特别是涉及到港台、海外华人世界时,我们会更清晰地看到在“民族”和“国家”两者之间既相耦合又保持着某种间距的关系。这种文化一致性和政治共同体之间的裂痕,被冷战的历史深深地印刻在中国形象的构想上面。因此我认为《赤壁》是一个非常好的例子,它告诉我们当我们去想象中国时候,要谨记中国绝对不是一个单一的形象,要考虑到自己站在一个什么样的位置上,对中国投以怎样的目光以及如何去讲述这样的中国故事。

《战狼Ⅱ》与美国的在场

《战狼Ⅱ》海报,图片来源于网络

《战狼Ⅱ》创造了中国电影票房奇迹,至今57亿人民币的票房纪录没有被突破。《战狼Ⅱ》之所以能产生如此大的社会感召力,是在于它所唤起的中国人内在的民族热情和爱国热情。然而非常有趣的是,当我们细读这部影片中的视听语言、叙事模式时会发现,美国,却在这样一部国家和民族意识浓厚的影片当中始终在场。

举两个症候点:

1)在冷锋(吴京扮演)跟他的战友们被“老爹”(雇佣军头子)及他带领的手下用重武器压制的危难之际,镜头一转,转向了困在地下室里的中国公司员工们,这里面既有中国人也有非洲当地人。这时候有一位黑人大妈唱起了一首无比煽情的歌曲,《奇异恩典》(Amazing Grace)。这首歌在美国电影里经常出现,不夸张地说可以被称为美国的第三国歌。《奇异恩典》最早是一首黑人民歌,随后被美国很多流行音乐家所改写而成为宣扬美国军人英雄主义、爱国主义的一首歌曲。

《战狼Ⅱ》电影截图

在美国政治生活中什么时候我们会听到这首歌曲呢:在里根总统的葬礼上,在奥巴马于2015前往南卡罗来纳州查尔斯顿市为一个遭受恐怖袭击的黑人教堂所吊唁时。而美国电影当中,比如《蝙蝠侠·黑暗骑士》(The Dark Knight)中为警察局长举办葬礼时,《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》(Batman v Superman: Dawn of Justice)中超人的葬礼上,背景音乐都是这首《奇异恩典》。那么回过头来看《战狼Ⅱ》,实在不能理解为什么会在这样一个关键时刻,要让一位非洲黑人大妈去唱这首歌,除了认为它代表的是某种超越性的普遍价值以外,我们找不到其他的合理的解释。

2)当最后“老爹”和冷锋进行你死我活的决斗时,“老爹”把冷锋压在身子底下教训他说:“世界上只分强者和弱者,你们这种劣等民族只配做弱者,你们接受吧。”这句话彻底刺激了冷锋,他暴怒之下反身把老爹压在身下,最后用龙小云留给他的挂坠杀死了“老爹”。直到杀死了“老爹”之后,冷锋才给出了他的回答:“那是以前。”这里表达非常奇怪,我们作为观众仿佛走错了影厅,观看的是《霍元甲》那样的电影。冷锋身为中国人民解放军战士,竟然表现得好像完全不知道我们之前经历过了怎样的历史,好像完全不知道参加有过一场战争叫做“抗美援朝”。

《战狼Ⅱ》电影截图

而更重要的是接下来视听语言的表达:冷锋杀死“老爹”后也筋疲力尽瘫倒在地,两个人被俯拍的近景镜头、继而是全景镜头、大全景镜头并列平行地呈现在画面上。在电影视听语言里面,两个人物如果对等地共享同一空间,就意味着他们共享同一价值空间。因此在这样的影像呈现中,中国人终于和西方人平起平坐了,仿佛只有把我们自己摆在和西方人对等的位置上,我们才能够获得自己的存在感和价值。

《战狼Ⅱ》电影截图

这就是为什么我会说,美国以及美国电影始终在中国电影的内部。我们似乎只有借助一个他者的镜像才能映照出我们的自我,无论是相形见绌,还是等量齐观,这个自我都需要通过他者才有可能被认识。而这个他者就是西方,就是美国。

《无问东西》与现代中国的历史叙述

《无问西东》依托于几代清华学子人生道路的选择来讲述百年现代中国的历史,然而让我惊讶的是这部影片创作者对无论是清华的历史还是二十世纪的中国都非常的无知。举一个最简单的硬伤性的细节:在泰戈尔访华段落开始的提示字幕中,时间地点写的是“1923年北平”。而事实上,众所周知,一直要到1928年蒋介石政府定都南京后,“北京”才被改成“北平”的。

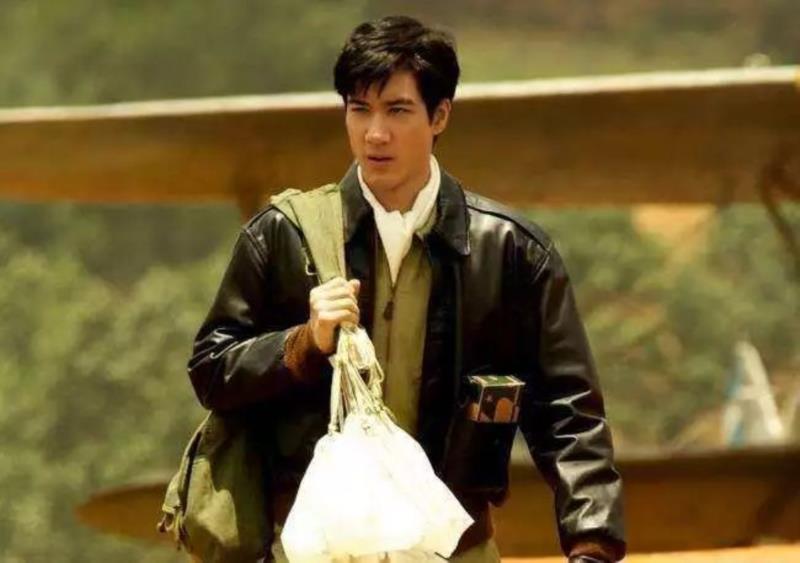

这部电影更大地问题是在于它的选择性记忆。我们知道影片中得到大书特书的是三代五将沈崇诲(由王力宏扮演的“沈耀先”的原型)和他的撞舰神话。影片上映后就有评论者指出清华历史、西南联大历史当中有很多类似或者更加有代表性的人物为什么不去讲,比如曾就读于清华大学政治系、最后在抗日游击战中牺牲的共产党员张甲洲。还有整个民国时代清华大学最浓墨重彩的一笔毫无疑问应当是1935年的“一二·九”运动,而学生领袖、地下党员蒋南翔只作为次要角色出现在建国后部分的历史景片当中,相反,倒是在“一二·九”运动中开除了蒋南翔的梅贻琦被认为代表着清华大学的精神而得到大书特书。

《无问东西》中沈光耀(由王力宏饰演,原型为沈崇诲),

图片来源于网络

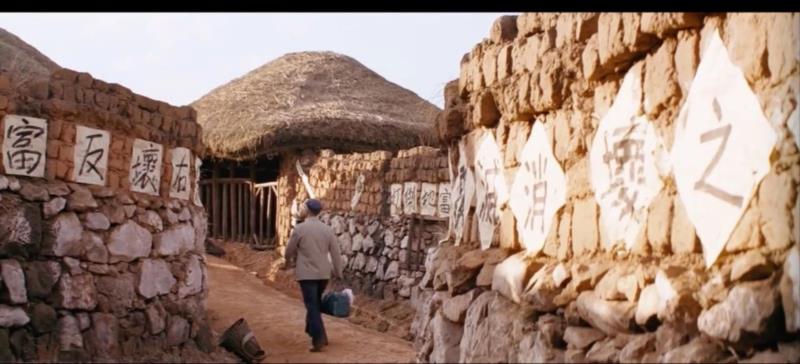

让我觉得更荒谬、更可笑的是发生在1962年的那个故事,这个故事构成了对毛泽东时代、对整个社会主义中国的一次污名化甚至妖魔化的呈现。大概是为了赶1964年原子弹实验成功这个时间点,影片的创作者就把故事的主部放在了1962年——让文化大革命提前了四年爆发。然而抛开其他各种争论性问题不说,在新中国的历史上,1962年是全面落实“调整、巩固、充实、提高”八字方针的一年。特别这年年初在广州连续由周恩来主持召开的两个会议中提到:要给科学工作者尤其是国防事业相关的科学工作者松绑,解除他们的政治和意识形态束缚,使他们投身到科学研究的工作中去;同时也要给文学艺术特别是戏剧电影创作的知识分子松绑,解除他们的政治和意识形态束缚,使他们大胆投身到文艺创作中去。因此整个1962年实际上是在三年自然灾害和后来两个批示相继传达这一历史过程中间相对缓和的时刻。

《无问西东》电影截图,陈鹏(黄晓明饰)

在电影的表达中,对比着沈崇诲弃笔从军、为国捐躯所得到的大书特书,作为社会主义新人的李想要献身祖国边疆建设,却一定要表现为人性的扭曲。影片一边是对那个时代集体性的历史实践的否定,一边是对只属于个人、个别人的人性光辉的歌颂。于是我们看到,黄晓明扮演的角色陈鹏,可以完全不受任何秩序规范的约束、也不顾任何常理常情的限制,如超级英雄一般地自由穿越——按照影片的逻辑,这样的时空穿梭本身就构成了对政治框架束缚的超越和挑战,即便最后也不能逃离被荷枪实弹的解放军押解着前往戈壁的命运,但是“人性”已不可遮挡地(又一次)在《奇异恩典》高扬的旋律中闪耀着它的光辉。

《无问西东》电影截图,陈鹏(黄晓明饰)

这样的历史叙述在今天让我们离二十世纪曾经发生的一切越来越远。不只是《无问西东》这样一部影片,在整个当下社会文化构造当中,我们对于革命历史的叙述是极其混乱的。中国革命的历史几乎贯穿了整个二十世纪,是现代中国历史实践最基本和最重要的内容。而我们今天普遍面临的一个严重问题,就是将中国革命无差别地还原、简化为一个民族国家的崛起和复兴。

最后总结一下,我们讲了三个当下电影的例子,它们共同呈现的问题是:中国并不具有一个既定的存在的形象,它始终处在一个现在进行时的构造过程当中。不仅从严格的学术意义上来讲,“民族国家”这个概念对于中国是否适用,实际还存在很多讨论空间;而且更重要的是,二十世纪中国的历史也无法被简单地归纳进一个独立建国、民族解放、大国崛起的叙述的,它有着远为丰富的历史内容,特别是和社会主义革命、建设联系在一起,超越了民族国家的认识框架。社会主义的历史段落当然存在这样那样的问题,可以也完全应当就此展开多方面的描述和讨论,但是它基本脉络和事实始终在提醒我们去意识到这一点,中国其实并没有一个现成的摆在那里可供我们取用的社会发展道路,它只有通过真正的历史实践才能得以实现。

讨论环节

讲座现场图,图片来源于OCAT上海馆

陈越

陕西师范大学文学院副教授

陈越 ![]()

谢谢孙老师的分享。麦克卢汉(Marshall McLuhan)说“媒介即讯息”,那么今天讯息似乎也应该随着媒体变得越来越个人化、私人化。我还有一个问题想请教两位,就是这种越来越个人化甚至私人化的影像生产,包括它的传播、分配、消费的方式,到底和我们今天主题所说的“民族国家与历史叙事”之间,会产生怎样新的联系、发生怎样新的变化呢?

吕新雨

华东师范大学新闻与传播学院教授,院长

吕新雨 ![]()

从艺术家个体来讲有一个说法,“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”。从艺术的角度来讲,民族危亡或国家合法性遇到挑战的时代,往往也是个人叙述或英雄叙述开始崛起的时代。从近期看,私人叙述的兴起,比如我自己所关心的中国“新纪录运动”,它实际上是一种用激进化的个人叙述来取代国家叙述,即用小的主体叙述代替大主体叙述的过程。而这种过程往往发生在在国家概念松解或其合法性面临流失的状况之时。比如九十年代个人叙述强劲崛起,因为这个时代恰恰是个人转型最剧烈的时代,也是中国社会冲突、各种群体性事件不断爆发的时代。同时个人纪录片影像也开始在市场化的条件下展开关于中国的个人叙述,而这些个人叙述往往是一个大写的主体被解散之后的小写的主体。传统层面上工农联盟是国家的主体,九十年代后,大批工人下岗,大写的工人阶级变成小写的下岗个人,农民变成农民工,这些大写的政治主体在特定的条件下失去了它的政治合法性和政治有效性,被分割成破碎的个体,这些破碎的个体最后承担了整个国家社会转型中最大的痛和创伤,这是新纪录运动的意义。

在这个过程中,这些个人的故事通过各种诸如纪录片、纪实摄影、第六代导演的方式开始崛起,同时也对国家合法性提出挑战:当社会开始分化成两极,中国作为社会主义国家的承诺在哪里?这是对国家的追问,也是反思。这样的大背景之下,我们看到的个人叙事就不仅仅是个人的叙事,而是在某种情况下上升成具有共同体命运隐喻的意义。我们其实关注的是具有公共议题性质的个人叙事,否则就成了隐私暴露。艺术家将自己投身于社会变动中,从心灵层面、认知层面,甚至身体层面全方位去感受这个大转变,因此有很多艺术家会用自己的故事来表达这个时代。这就存在一个问题:个人的深度是否可以成为对这个时代的测量?这也是我们判断个人故事有效性的方式。今天,某种意义上个人叙述在消减,另一种主流叙述开始上升,这样的转化意味着什么?这是一个值得面对的话题,可能需要我们每个人自己来回答。

孙柏(左),吕新雨(右)于讲座现场,图片来源于OCAT上海馆

孙柏

中国人民大学文学院副教授

孙柏 ![]()

我想陈老师的问题还包含另外一个层面的意思,即当影像变为一种私人收藏时,它会具有什么样的意义?我认为这就涉及到私人领域和公共领域两者之间的关系。这种关系并不如这两个词摆出来在这里所显现的那样二项对立,而是经常处于相互转换的过程当中。比如我们今天看到的王兵影像收藏展,他将他的个人收藏放置在OCAT上海馆这样一个公共的空间中,本身就有一个在个人和公共之间往返的流动过程,这种穿梭往复会进而把两者勾连甚至溶解在一起。我认为这正是影像收藏或者图像收藏的意义所在:在公共空间里面展示并分享给更多的人。

我在曹斐的《霾》前面停留了蛮长时间,我看到一段戏剧性场景:一个售楼处的工作人员举了一块“xxx有房源”的牌子,而在他身后有一起交通事故正在发生。有趣的是所有人都跑去围观交通事故,没有人搭理这位售楼处的工作人员,而这位工作人员好像也对发生在身后的一切浑然不觉,仍然面向镜头履行着他的本职工作。接下来的段落里也是类似的情形,尽管不再那样戏剧化:保安、快递小哥、保洁阿姨都在他们各自的“岗位”上过着有聊无聊的私人的生活——这本身是创作一个很有趣的观察和记录。

这让我想到,我们今天所看到的个人处境是商品化带来的社会竞争的结果。我们每个人都仿佛被栅格化了一般,困在一个个小格子里,互相之间没有往来和交流。在今天以富士康为代表的血汗工厂里面,对于人最大的压榨不是别的,正是它所谓的秩序化和纪律性,它剥夺了一切人与人之间交流的可能。由此再回想到视频段落里面那个作为个人在摄像机镜头前面的售楼处工作人员,他的处境非常微妙,他在一个在开放的场合,作为个人站在那里。我们会看到他身上来回穿梭的公共性和个人性。

孙柏于讲座现场,图片来源于OCAT上海馆

陈越

陕西师范大学文学院副教授

陈越 ![]()

的确,公和私之间的关系,在从启蒙运动以来的现代历史中,就以一种诡异的方式在变化和发展。康德(Immanuel Kant)在两百多年前写过一篇文章,叫《回答这个问题:什么是启蒙》,他很诡异地颠覆了当时公与私在法律上的区分:一个人在夜晚或周末作为独立思考和写作的智力活动被说成是“理性的公开运用”,而他平时在公职岗位上想要运用自己的理性,却被说成是“私下的运用”。实际上,从那时到我们这个时代,“私”这个东西,用哈贝马斯(Jürgen Habermas)的话说,当市民社会中的私人要发生某种关系的时候,一种新的“公”就出现了,康德提出它来,是为了用一种新的“公”与传统的“公”权力分庭抗礼。就是他提出的“可以争辩,但是要服从”。这实质上表明了在现代社会中权力的分化。

在现代之前,意识形态权力和政治权力这两者是一个东西,所谓“政教合一”。但是到了现代社会,这两者是相对分离的,意识形态权力的相当部分下放到所谓的市民社会及其公共领域,这种“分权”比什么三权分立要根本得多。不理解这一点,就不能理解现代社会中意识形态的奥妙。比如在所谓“公共知识分子”那里,他在意识形态上对公众具有强大的影响力,用康德的区分,这当然是一种“公”的权力。现代知识分子本质上是权力的一方面,是“公”的一方面,由现代分权得到某种权力,掌握着某种强大的“政治正确”,但与“国家正确”绝不一定是一码事。但有人否认这一点,他很容易伪装成没有权力的人,好像赤手空拳对抗权力的人,权力的单纯受害者,说白了这是一种“耍流氓”。在近些年中“公知”沦为一个贬义词,我认为原因大概就在这里。最后回到所谓私人化的影像,我认为其实这里面有各种来自“公”的权力的力量,政治也好,资本也罢,当然还有知识本身的力量,都在其中博弈。媒介越“私人化”,这种权力关系其实就越复杂,而不是越简单和“纯洁”。所以,如何在这中间去寻求艺术家所要的“自由”,需要在实践中去探索,但首先需要搞清楚这种“自由”作为一种权力、作为一种力量博弈的结果在政治上的定义和作用。

陈越于讲座现场,图片来源于OCAT上海馆

*以上内容经由三位老师阅读及审校

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享