编者按|自1978年改革开放以来,随着市场经济的实行与大规模的城市化建设,西方现代建筑设计广泛地在中国传播。现代建筑的成形及城市化的发展并非只是图景式的风格更迭,更多地是对当下社会环境的直观反映。城市的空间变化、新旧的对立冲突、传统与现代的矛盾成为建筑师与当代艺术家关注的议题。本次对谈上海外滩美术馆荣幸地邀请到了“百物曲”展览的参展艺术家崔洁与来自香港大学建筑系的周颖副教授,集中探讨现代城市的外观下被迂回与曲解的建筑形式,分享高速城市化下人们对于空间的感知和城市演变的思考。

城市现代化的 “新陈代谢 ”

——城市空间快速扩张与思维方式的变化

此次“百物曲”展览中展出了崔洁的三幅大尺寸油画和一件3D打印建筑模型。作为上海、杭州和北京三座城市的体验者和观察者,崔洁作品中呈现的各式建筑与公共雕塑皆体现出中国城市景观集聚的扩张,以及城市现代化的“新陈代谢”进程中传统与当代的交互碰撞。对谈中崔洁通过分享个人“城市景观”主题的艺术创作理念和手法,传达了艺术家本人对城市环境中的当代建筑项目的关注。城市空间的快速扩张如何让我们的视觉和思维方式产生变化,是崔洁希望通过此次对谈探讨的议题。

城市建筑景观的现代化转型所涉及到的社会变革因素是我们不能忽视的。建筑和城市空间本质上是由当下的经济、政治、社会生活主导的结果和变体。周颖的主要研究对象为上海现代建筑的历史语言,其于此次对谈中反复强调过快的城市生活,以及在这样的语境下,城市建筑和景观所被赋予的探寻时代与记忆的象征。一方面,建筑成为了某种既有文化的最终体现,同时也是人们的生活在城市化发展下的精准再现。

“建筑代谢” 艺术家对谈活动现场,2019年,上海外滩美术馆。图片由上海外滩美术馆提供。

“建筑代谢” 艺术家对谈活动现场,2019年,上海外滩美术馆。图片由上海外滩美术馆提供。

艺术家崔洁于2017年创作的《北京国际饭店》,描绘了北京国际饭店作为各式风格混搭与糅合的混合体在城市景观中所扮演的角色。随着时代性的社会转型,这段时期中国城市建筑的外观多来自于对外来建筑文化的一种形式性的借鉴或参照,譬如西方的包豪斯、日本的新陈代谢派或者苏联各种风格混杂的影响。与此同时,政治需求及建筑师自身对于这些外来影响的理解构建了一种特殊的新风格。城市化的高速进程又使其他风格的进入得以可能,一种新风格的兴起足以带来另一种风格的转向。然而崔洁并不抱着贬抑的视角,她认为:“这样一些简单的抄袭、误解和模仿,都会从中产生不完美但更为有趣的灵感。这些建筑就像中国本身的发展一样,你会期待它在未来产生一些即使不那么完美,但也不会无趣的新产物。”

崔洁,《中国电信大厦2》,2019年,布面油画及丙烯,220 x 180 厘米。由艺术家本人提供。图片由上海外滩美术馆提供。

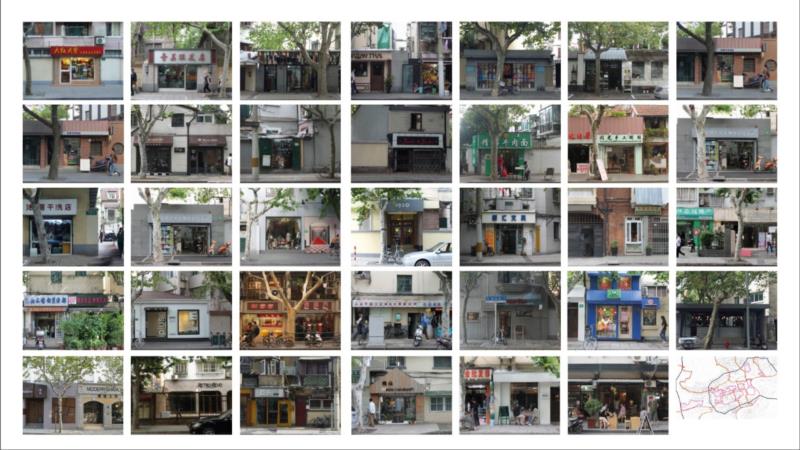

与崔洁前期对北京的探索不同,周颖以迄今还极少被研究过的尚未拆除的上海中心街区为案例,来解读在快速发展的时代里建筑之于城市的意义。自十九世纪中叶起,上海成为了中国重要的经济点,与西方的工业革命、城市化平行发展。周颖十分赞同崔洁在画作中对现代制度、建筑的 “新陈代谢”、人体和空间尺度关系的解读。在世纪之交,上海的建筑即是在这种错综复杂的语境下,成为了建筑师对实现城市高速发展的梦想和期待。在周颖所列举的照片中,上海新老建筑交替的景观呈现了对城市迅速崛起的一种回应。大都会与现代性的矛盾体现在复古民国风的建筑旁竖立着超现代高楼。这样的全新景象成为了城市代谢的必然结果。

周颖于 2012 年上海城区老建筑拆迁的研究中观察到,处于经济转型的城区建设正在飞速地更新迭代。在改革开放初期,国有企业逐渐转入市场经济的步伐下,上海的中心街区和街道出现了下岗工人自己专营的生意区。随着城市的改建,一批房子面临拆迁,而另有一批高楼随之建起。与其同时代的那些破墙吃洞的小店还依旧隐蔽在现代化的城市景观中。这些看似时代错位的建筑风格则是真正体现了上海的发展,人们通过关注过去城市风景,对自我生活空间产生新的思考。

在 “百物曲” 展览中,崔洁的另一幅作品《逃逸》像是对这种矛盾的一种回应。位于杭州城镇中心的杭州红楼大酒店,是人们一出城市车站就会望见的高楼,富有上世纪八十年代特色的圆盘顶镌刻着深刻的时代印记,开阔的高楼俯瞰城市的视野蕴含了人们对未来积极乐观的态度。为了满足时代发展的新需求,城市风景携带着具象的中国符号,完成了传统到现代的转变。当城市建筑和背后的生产机制达成一种共生关系,并一起生长的时候,这样的城市景观既代表了过去,又成为了城市未来的图腾。对谈最后的观众提问环节,崔洁带领着观众进入到展厅二层观看自己的作品,创作理念和手法进行更深入的讨论。有的观众就如何从三维的研究材料转化为平面创作提出疑问,崔洁回应到自己的生活经历为艺术创作带来灵感,她对于建筑的关注点并非专业,也可以说跟普通的城市观察者并无一二。但这样的视角让崔洁体会到城市的空间对自我的调控以及对城市发展的感知。

中国建筑实践中呈现的现代化或者国际式,更多地借助了改革开放后来自于外界的影响。同样地,受到日本新陈代谢派的影响,崔洁在自己的创作中加入了类似的外来思想。作为唯一一个肇始于亚洲继而能深远影响西方的建筑运动,日本新陈代谢派产生于二战之后,全球经济复苏、意识形态和思想运动兴盛的时期。该团体的建筑师们强调建筑作为生命体经历的更新与衰亡,并思考人类与空间共生的关系。由此可见,城市的变革导向了人们思维的转变,在城市现代化的进程中,两者都是塑造现代城市的重要因素。

“建筑代谢”艺术家对谈活动现场,2019年,上海外滩美术馆。图片由上海外滩美术馆提供。

本回顾由实习生方小雨整理

感谢崔洁老师、周颖老师修正勘误

Reading Recommendation

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享