摄影的出现让我们除文字、绘画外,又多了一种记录生活、留存记忆的方式。现代摄影不仅是纪实工具,拍摄者还将其作为表达观念的一种艺术形式。

艺术携带着历史印记,在“光影记象——武汉美术馆馆藏摄影、影像作品研究展”展出前,让我们共同了解摄影史,在欣赏作品的同时,感受摄影蕴含的历史文化内涵。

摄影的最初——小孔成像

要说一切的起源,来源于人类对小孔成像的发现。那么世界上第一个发现这种物理现象的是谁呢?

早在公元前4-5世纪,墨家学派的创始人墨子在他的著作《墨经》中记载了小孔成像的现象,论述了光与影、光与影与物的关系。

▲墨子《墨经·经下》中对小孔成像原理的记载

大家熟知的北宋科学家沈括,在《梦溪笔谈》中更详细地叙述了“小孔成像匣”的原理,还有凹凸镜聚焦成像以及物像关系。

▲ 沈括《梦溪笔谈》中小孔成像原理的示意图

朝代变迁,探索不止。宋末元初的科学家赵有清《革象新书》确立了照度学的思想体系,书里记录了他关于光线的直线传播,小孔成像,照度随物体距离的增加而减小的研究实验。

看到这,你是不是十分震惊中国古代人民的智慧,但故事的走向并未像我们猜测的那样,尽管中国摄影原理的发现早于西方,但摄影技术诞生于欧洲。

摄影的雏形——技术诞生

现在大家所使用的照相机在几百年前竟是一个笨重的木箱子。它于15世纪被研制出来,到16世纪被画家们广泛使用,一直到19世纪,仍在被不断改进,它的成熟为后来照相机的出现奠定了基础。

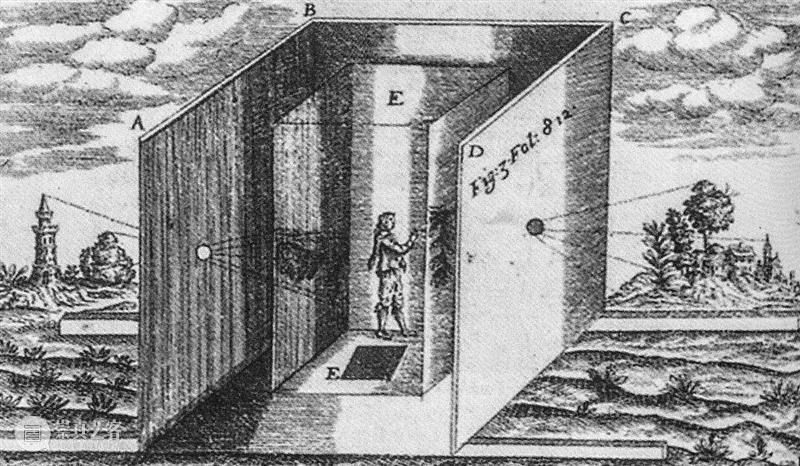

▲大型便携相机暗箱 | 阿塔纳斯• 珂雪

1646年 | 雕版

1839年8月19日,一个被载入史册的日子。这一天法国政府向世界宣布,路易·雅克·芒代·达盖尔和尼埃普斯共同研究出摄影术。几乎同时,英国人塔博特(W-H-Fox Tal bot)发明底片,他的卡罗摄影法也发明成功并沿用到今日。

▲ 达盖尔银版法套装

在摄影术发明4年后,中国第一台照相机问世。

摄影术在19世纪40年代最先传入中国香港、广东等地,随后传入内陆地区。1844年,晚清科学家邹伯奇发明制作出中国第一台照相机,有资料显示,除了受限于玻璃制造技术需要购买底板外,他自制了感光湿版和显定影化学制剂,且成功地拍摄出照片。因此,他被现代学者称为:“中国摄影之父”。

▲ 邹伯奇自摄像

▲ 邹伯奇自制取景器

那你是否好奇武汉第一张照片是什么时候拍摄的呢?据《额尔金伯爵中国和日本纪行》记载,1858年12月,湖广总督官文在回访英国军舰时,乔斯林为官文及其随从拍摄了照片,这是目前已知最早的武汉影像。

▲1865-1866年汉口江边

8cmx15.5cm | 立体照片

武汉美术馆藏

上图是武汉美术馆所藏的照片中最早的武汉影像,由法国化学工程学家保罗·尚皮翁(Paul Champion)于1865年到1866年间所拍,记录了武汉当时的城市面貌,这幅馆藏的珍贵影像作品将在此次展览中展出,大家可以去现场直观感受这张两个世纪前照片厚重的历史感。

摄影的发展——

商业化和技术革新

时间往后推移,到了19世纪70-80年代。随着摄影技术的发展,照相业因其价格便宜和方便快捷逐渐取代了传统的画像业,东南沿海城市的照相馆如火如荼地开设,其他地区例如武汉的商业摄影也随之在民间的商业照相馆里萌芽。

迄今为止对武汉最早的照相馆的探讨尚缺乏结论性意见。比较广泛的说法是,1872年,一位广东人在武汉开设了荣华照相馆,1881年,武昌的黄鹤楼前开设了显真照相馆。1893年,日本人山田清藏来汉口,在当时的法租界开设了“永清照相馆”,成相清晰,神形兼备,其设备、技术都很讲究,曾风行一时。

▲1920年代武昌奥略楼及显真照相馆

8.7cm×13.7cm | 银盐照片

武汉美术馆藏

▲外国儿童肖像 | 1900—1920年代汉口永清馆摄

13.6cm×9.4cm

武汉美术馆藏

技术的革新让摄影不再局限于室内,照相师傅走出了照相馆。当时武汉的照相馆除了经营肖像及名片摄制,还拍摄风景名胜,制作成明信片或纪念品出售。

▲1910年代武昌洪山宝塔特写(照片版明信片)

13.7cm×8.8cm | 银盐照片

武汉美术馆藏

19世纪末20世纪初,中国摄影事业已初具规模。中国知识分子开始认识到摄影的功能,摄影创作从纯技术中解脱出来,作品题材开始扩展,表现出丰富的社会内容,呈现出艺术属性。

▲1931年汉口大水|汉口天津照相馆摄

10.8cm×15cm | 银盐照片

武汉美术馆藏

经过上面的介绍,相信大家也发现了,摄影技术的每次革新都带来了摄影史的发展,二者同时进行。当时,多种工艺的出现降低了摄影成本,极大推动了摄影器材的发展,蛋白相纸就是其中之一。

蛋白相纸是第一种规模化生产的用于负片印相的相纸。蛋清中的蛋白用来将成像所需的化合物固定在纸基上,这种工艺在1860-1890年摄影中使用达到高峰,直到20世纪以后才被淘汰。

▲1880年代汉口某蛋厂蛋白相纸生产车间 | 蛋白照片

20cm×25.5cm

武汉美术馆藏

后来就像我们了解的那样,胶片出现,CCD传感器问世,摄影逐渐发展到我们今天所知的样子。

摄影自诞生起就与科技、历史、文化艺术等多个领域发生交集,经历百年发展才形成了独立的一门学科。如果您想深入了解它,欢迎来到武汉美术馆一探究竟。

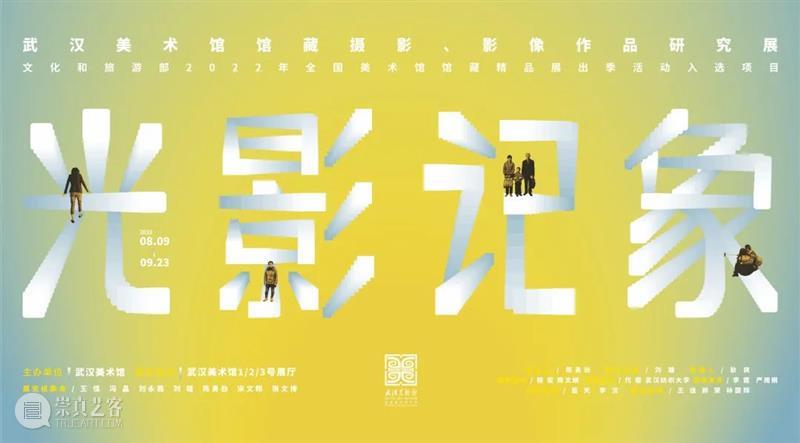

武汉美术馆正在筹备的“光影记象——武汉美术馆馆藏摄影、影像作品研究展”着重于摄影史的研究与呈现,以一座城市的时代变迁向观众展现摄影与社会、历史文化等的糅合交织,敬请期待。

※文献参考:

陈申.关于中国摄影史研究[J].中国摄影报.2012-0201 34-39

自制中国首台照相机的人.[J].科学与文化. 2009(01)42

仝冰雪.清末照相馆称谓考证.[J].中国摄影家.2009(06) 94-95

王冲 董玉河.“摄影术”的诞生与发展及其在摄影史上的影响.[J].青岛农业大学学报.2017,29(04),72-77

邓柱峰 梁江萍 黄广森.“中国照相机之父”清代“牛顿”邹伯奇.[K].广州日报.2009.10.24

葛雯.三种古典印相工艺作为现实价值的文化生产和艺术实践的探讨.[J].大众文艺.2016(20)

皮明庥 吴勇:汉口五百年[M].武汉:湖北教育出版社

刘蕾.绝代风华——一部用艺术链接的城市史[M].武汉:武汉出版社,2015年:21-29

黄一璜.西方摄影师与早期的武汉影像

注:部分图片源于网络

END

参观须知

①在“武汉美术馆”官方微信公众号提前预约看展时间段;

②测量体温异常(≥37.3℃),或有咳嗽、气促等症状者,谢绝入馆;

③主动出示行程码及健康码,显示绿色方可入馆;

④携带本人身份证、护照等相关证件原件,现场查验入馆;

⑤入馆及参观时须全程佩戴口罩;

⑥入馆观众排队和观展时请保持1.5米以上距离,工作人员将加强馆内巡查,发现有观众密集的情况,会及时劝导疏散,严控人员聚集。

防控疫情、人人有责!

为确保您和身边人的身体健康和生命安全,请您自觉遵守疫情防控有关规定,感谢您的理解和支持。

👇更多展讯可关注“武汉美术馆”官方微信查询

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享