于非闇(1889-1959)

“啊~牡丹,百花丛中最鲜艳;啊~牡丹,众香国里最壮观”

想必蒋大为老师的这首《牡丹之歌》唱到了于非闇的心坎里,也道出了他“好买胭脂画牡丹”的难忘情怀……

于非闇名照,字非闇,祖籍山东蓬莱。他出生于清末北平的一个满族书香世家。于非闇自幼受家庭影响,爱好古典文学艺术,对书法、绘画、篆刻等尤为喜爱。毕业于当时最负盛名的三所京师大学堂之一的满蒙高等师范学堂后,于非闇一面在学校从事教职工作,一面在报社兼职美编,持续多年。

于非闇最初的正式拜师学画,拜的是民间画师王润暄先生。王润暄擅长绘画花卉草虫,更是画蛐蛐儿的高手,还懂得自制颜料。业余时间,于非闇就跟随老师学制颜料,养花斗虫。不错的出身和家庭环境在这个时期也给予了于非闇更多闲暇来专注于尚是兴趣爱好的绘画上,如他所述,五代两宋和陈老莲是他学习传统的第一阶段,专学赵佶是第二阶段。1935年已经46岁的于非闇毅然决定转攻工笔花鸟画的研究和创作。

于非闇(1889-1959) 双艳

1958年作 立轴 设色纸本

43.7x61cm. 约2.4平尺

纪录:

北京拍卖会,1994年11月7日,编号272

于非闇擅作花鸟工笔画,对牡丹更是爱不释手,画的停不下来,因此出了诸如《牡丹双鸽》、《富贵白头》、《白牡丹》等大量以“牡丹”为题材的名作。为了充分表现出牡丹雍容华贵的气质,他独创了“移花接木”画法:取春天的花、夏天的叶、秋天的枝干,将牡丹花生长期间枝、干、花、叶最美的形象集中在一起,施以艳而不俗,浓淡适宜的颜色,使他笔下的牡丹枝干挺拔,花叶舒展,花姿绚烂艳丽。

上幅《双艳》是于非闇晚年所作,画中的两朵牡丹,淡粉的已全然展颜,肆意绽放;浓紫的则纤枝婉转,含苞待放,堪称“绝代双娇”。两朵均为牡丹品种中的“四大名品”:赵粉和魏紫。

“赵粉”和“魏紫”

“赵粉”是牡丹“四大名品”中最为年轻的品种,据《桑篱园牡丹谱》中记载:“赵粉是将冰凌罩红石从洛阳移至曹州赵氏园培育而成。”;而“魏紫”,欧阳修在《洛阳牡丹记》有记载:“魏家花者,千叶肉红花,出于魏相(仁溥)家。……钱思公尝曰‘人谓牡丹花王,今姚黄真可为王,而魏花乃后也。’”。

于非闇(1889-1959) 翠盖佳人临水立

丙戌(1946年)作 镜心 设色纸本

69x132cm. 约8.2平尺

纪录:

北京拍卖会,1997年5月30日,编号341

二十三四岁时,于非闇跟随其师王润暄学习绘画。于非闇曾回忆道:“他先令我代他制造颜料,他还教我养菊花、水仙,养蟋蟀、蝈蝈,我从他学画不及两年,制颜料学会了,养花、斗蟋蟀也学会了,绘画他却一笔未教。王老师是以画蝈蝈、菊花出名的。他病到垂危,才把他描绘的稿子送给我,并说:‘你不要学我,你要学生物,你要学会使用工具。’”。

蜻蜓 豆娘 蜜蜂和翠鸟

自四十多岁转而专攻工笔花鸟画后,从学清代陈洪绶入手,后学宋、元花鸟画,并着意研究赵佶手法。对名品古作多年的临摹和学习使于非闇颇多受益,然而自1937年日本大肆侵华后,以往悠哉的生活和丰富的名作不再轻易能得,在这段风雨飘摇的时期,于非闇决定不再临摹古人粉本转而直接对生物进行写生创作。

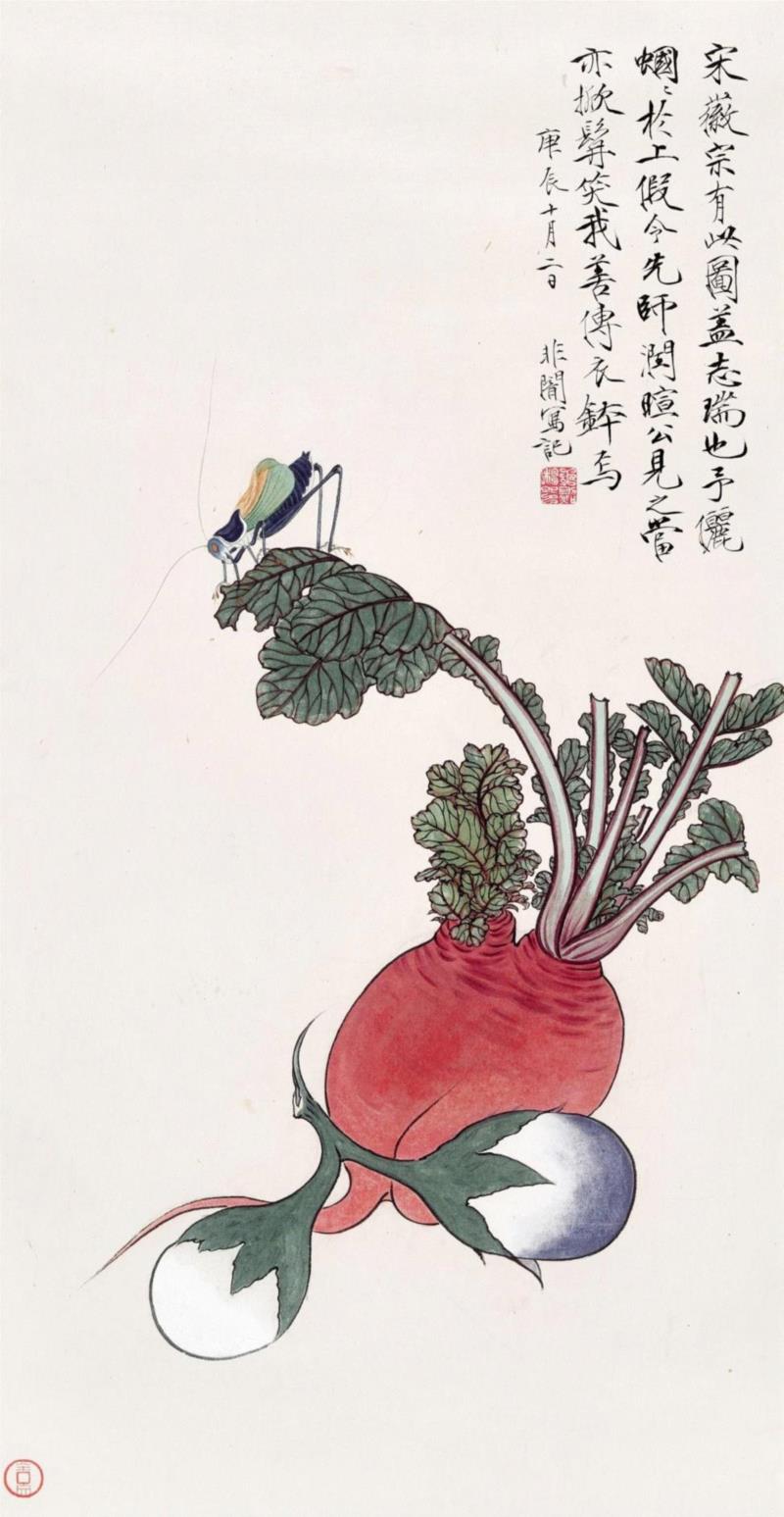

于非闇(1889-1959) 清蔬蝈蝈

庚辰(1940年)作 立轴 设色纸本

59.5×31cm. 约1.66平尺

于非闇自幼就喜爱养鸟种花,喂养昆虫,平时经常到各公园写生名花珍禽,体验各种花禽的姿态形神,加之数年的写生经验使他的画作技艺也变得更加精益。他常说工笔画不是有文必录,而是抓住它的特征,去重点发现,源于生活而不必拘泥于生活。

蝈蝈

于非闇对自己要求非常严格,他说:“要画品高,还得人品高”。晚年之后,他依然把日程安排的井井有条:每日光线好时研习书画,下午光线差了,就会到花店、鸟市散步,观察花和鸟。

他常教导自己的学生:“花鸟画要画得朝气蓬勃,使人看后如亲临其境,如欣赏鲜花和活泼的虫鸟一样,消除掉一天工作后的疲劳,更感生活的幸福。”

俞致贞(1915-1995) 幽翠鸣禽

丙申(1976年)作 镜心 设色绢本

28x96.5cm. 约2.4平尺

局部

1934年,美丽的北京少女俞致贞拜于非闇为师,研习工笔花鸟画。受到于非闇教授时期的影响,俞致贞也经常外出写生,并亲自种植花草,朝夕观察揣摩,因此对于动植物天然生态,以及描绘绘花鸟的形态、动势乃至神采洞察于胸,作品以真实细腻见长,以形传神,形神兼备,崇尚意境和情趣。后来经于非闇介绍,俞致贞再拜张大千为师入“大风堂”,随张大千研习工笔写意花鸟画。最终成为少数极有成就的工笔画家中的一位。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享