拍摄 / 鸟头,《金色》(Gold) 现场,2016,照片

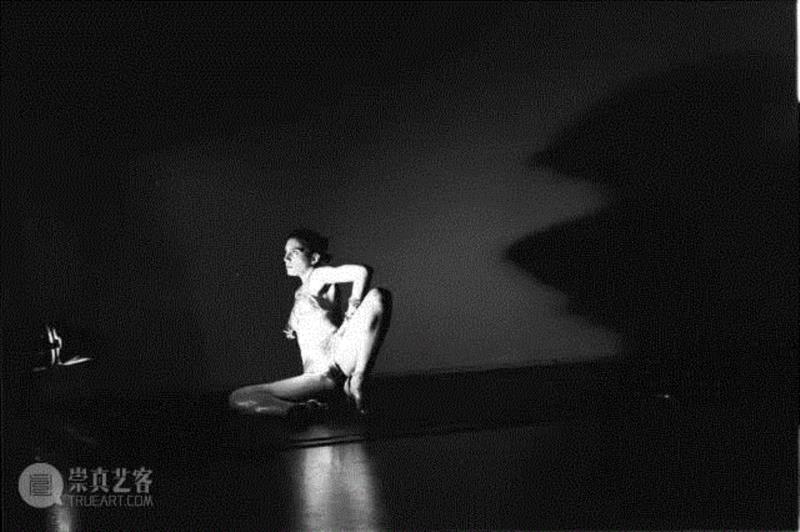

拍摄 / 梁玥,《名望的胜利》(Le triomphe de la renommée) 现场,

2016 ,双屏录像(截图),24'7"

以下图文转载自《艺术世界》2016年7月刊

不舞的舞者,身体的光芒

Dancers Beyond Dancing,

Light from Body

?

文 / 赵川,图片提供 / 上海当代艺术博物馆

项目支持 / 瑞士文化基金会上海办公室

赵川,作家、艺术批评家、剧场导演,民间剧场团体“草台班”的创建人及主持者。

?

a

2016年春,我单独一人坐到她面前。那个空间不算狭小,不算封闭,像个过道,显得有些仓促、即兴和暧昧。我们一对一。她已穿戴好摆好了姿势。我还看到了面具、性感装束、手套、高跟鞋、后来褪去衣物的身体和身后的一面镜子;并且,过程里听到她一段段录好的说话声。

?

她是玛丽·卡罗琳·郝米诺(Marie-Caroline?Hominal),一位活跃的瑞士舞者及编舞,她也涉足录像和音乐创作。这个一对一的演出,是她在上海当代艺术博物馆上演的《名望的胜利》(Le triomphe de la renommée)。那是瑞士文化基金会“紧身—瑞士亚洲之窗”系列带来中国的作品。从宣传资料看到,这个演出是关于“名望可以战胜死亡,但却被时间与永恒击败”。不过在这种看似宏大的说辞后,艺术家又同时表示,事情是开放和难以预料的,演出更是两个人的私密会面。

?

与一位异国舞者的神秘私会,决定了这个演出的聚焦。很多旧式表演理论和训练方法,都是为了处理表演者如何去建立内心世界,与观众交流。那些专家们认识到,观众可以看破外在动作,洞察到演出者是否拥有心灵——他们在演出中,是否仍有探索和经历世界的好奇心。按下身心是否二元暂且不论。我觉得那种内在,靠建立在表演者的想象力上,即企图拿假想来蒙混自身,以达成再现,终究是种技术,不是内心。

?

我很难说,与郝米诺单独相处时,她是否跳舞了,并让我看到“战胜”或“击败”。但这样的私会——这个演出的焦点,让我们确是有了冉冉升起的实在交流。我甚至觉得那套“名望”说辞,正是她坦诚相见后,脱下的外衣。这天,预录的语言,舞者的移动,带了欲望的铺展,虚虚实实,在郝米诺创造的现场里,人的好奇心相遇。在这种戏剧性时刻,身体是否因此调整了血液流速以及另一些化学物质的平衡,有了不一样的光泽?

《名望的胜利》(Le triomphe de la renommée)的表演场地,

2013,“紧身”行为艺术活动现场,

图片来自上海当代艺术博物馆

b

数年前看南非舞者波伊柴·奇科宛纳(Boyzie Cekwanna)的演出。称他是舞者,同样因为节目册上如是标注。开场,他走出来讲:“今晚我有一些东西,要献给大家,那是从一次挫败开始……”接下去,这个身材健硕的人开始吃东西。那天晚上,他和另两个样子古怪的人以及几只走地鸡,在舞台上笨拙、滑稽地做了一连串不成功,但也不算太过分的事儿,直到终场。他们的演出叫《如果着火,奔向电梯》,据说影射了西方对非洲的食品援助。

?

我有幸第二天和他一块儿聊聊。谈到跳舞的事,他说,啊,以前演出也是跳那些舞的。他比划了下。但现在,他说平日就是在桌子前忙来忙去,“这也反映了我的生活状况。”他说他在跟大家一样的办公室里工作,用电脑、电话,构思、讨论方案或发发图片。

?

舞蹈一定就是那样“跳舞”吗?如果把舞蹈只用来消闲、娱乐,或当作政策宣传工具,当然没这种困扰。舞蹈为何动或如何不舞,这是西方在经历了现代主义,要寻找身体主体性时,问出的思想性问题。换一个角度,“现代”历程带来的种种人与环境及他者关系的变化,令得我们要重新看人、看自己卷入其中的所作所为。以往的舞蹈身体及其技巧,遭遇到了“人”的问题。新一代舞者不再接受把身体纯作为审美客体,或训练有素的特技装置。表演领域的精英,也有志于脱离“四肢(身体技能)发达头脑简单”的假定。“舞”者,首先是当代批判意识下自省的人。这是为什么问到舞蹈,波伊柴会如此谈及他的日常生活。另一些注重这一问题的编舞,还试了把舞者的个人生涯搬上舞台······ 在欧洲,这就有了从皮娜·鲍许(Pina Bausch),到拉·西博(La Ribot)、杰瑞米·贝尔(Jér?me Bel)等的变迁和发展。或者,其中还包括来自当代艺术的影响。那些更积极求变的艺术精英们一路打破传统限制,趋向概念操弄,推动艺术生产中“价值”提升的最大化。

?

c

拉·西博(La Ribot),《至高》(Ma?s distinguidas),来自艺术家官网

“紧身”中拉·西博的《至高》(Mas?Distinguidas),由鲁斯·查尔治(Ruth Childs)演出。这是由拉·西博花费10年时间完成的系列作品《杰作》中的14号至26号段落组成。《杰作》据称共有34个段落。演出通常裸体进行,多数围绕一些日常物件,如镜子、服饰或椅子等展开。每个段落时间不长。???

?

拉·西博出生于西班牙,常住日内瓦,是舞者、编舞和行为艺术家。她自上世纪九十年代以来的创作,在这些领域里颇具影响。在她的表演中,“舞”已不再为生产一段连续的美学瞬间,而更像完成一连串身体行动;并在那些过程中生成含混多义的悬疑现场,为观众催生出大量的追问空间和思考可能。比如,像是戏仿前卫音乐大师、中产阶级偶像约翰·凯奇的“沉默”的《Divana》。表演者拿着样式夸张的晚礼服,遮在身前,一本正经地请观众跟她一起凝视、冥想和沉默。这种经典引用和揶揄看似轻松,却假模假式里又带了机锋,引发了从谐谑、揭露、讥讽到批判之间的丰富感受。

?

在这些作品中,表演者是种种现场的制造者。拉·西博“呈现”而不“再现”。并且,她刻意在身体、行动,与观众之间持“中立”关系。不管音乐如何煽动情绪,肢体动作如何艰巨,演出者基本一脸木然,不示人以价值判断或情绪影响。她的身体是紧张现场的行动主体,又因为对所做所为无动于衷,反倒成了这些行动的意义解构者;而只顾了行动的身体,却有意无意地成了意义开放、供阐释的客体。人与物之间原来约定关系的正当性——资本主义社会的基石,在这种后现代式的瓦解中,时而被冷幽默,时而暴露出荒谬和不堪。正如《Narcisa》中用立拍得拍摄的胸部和私处照片,被贴回身体相应部位,在表演者的舞动中渐渐显影;《No· 4》中挂了“待售”牌子的女人,以及《Manuel de Uso》中的女性身体,主动按照工业产品使用说明书动作。这些看似滑稽的表演,都机智地碰擦着消费社会中的种种疮痛。

?

《至高》中碎片般的短表演,不乏轻佻,却也深沉;加上它们相互间的关联,提供了迷宫一样的可供深入解读的空间。它们不动声色,却可能触目惊心。在上海的演出,鉴于国情不得裸体。演出者因此在胸部和下身贴上黑胶带。演出接近尾声,私处的黑胶带岌岌可危。演出者一边继续完成预设演出,一边以肌肉的力量和身体的角度,竭力不让那片黑三角掉落。这时有关禁忌、制度、中产价值与女权思想的冲突张力,在紧张起来的身体上如一发千钧,却最终又在表演结束时悄然弥散。这是拉·西博与上海现场的真正碰擦,显现出“剧”与“场”的政治性关系。表演者之前一路按部就班,这时几乎露出破绽:这种表演本身即是一个女性身体和权力斗争的场域。换个角度,女人的身体器官上,被拉上显得暴力的黑色强力胶带,它们极像是放大了的社会神经。她原先的表演身体,这一刻真的成为了一种实践的和行为的身体。

?

拉·西博在一次采访中说,她作品中所为,都是预先设定,但每场又面对新的环境,所以又都是现场发生。她举了个很形象的斗牛例子,大意说,斗牛士都清楚地知道斗牛的流程步骤,并按此行动,但每场的战斗仍是新鲜和紧张的。

?

d

扬 · 马鲁斯西 (Yann Marussich) 表演

《浴室休憩》(Bain Brisé),2016,上海当代艺术博物馆

在黑暗剧场的中央,一只白色浴缸里盛满了玻璃碎片,一条苍白的手臂,从这些据说有六百公斤之重、泛起绿色荧光的碎片中伸出,纹丝不动。观众陆续进场,在被聚光灯打得耀眼的满缸碎玻璃前围了起来,凝神观看。那条手臂是艺术家扬·马鲁斯西(Yann?Marussich)的。他的头和身体已完全埋没在碎玻璃堆中。他的表演《浴室休憩》(Bain?Brisé)就这样开始。

那只手后来开始移动,把碎玻璃一把把抓起,扔在浴缸边的地上。慢慢地,观众先能够看到他埋在碎玻璃下的脸,然后逐渐露出头部、另一只手和双腿,直至整个身体······ 这花去了大约一个多小时。碎玻璃在被移动中反射出光芒,不时刺入围观者们的眼睛。砸到地上的碎玻璃,溅起更细小的碎片,牵动着他们的神经。马鲁斯西疲惫、安详,一声不吭。他带了茫然如新生的眼神,在这个危险和艰难之地,近距离地看着面前的围观者。后来,他在那些碎玻璃中缓缓移动。当他站到这片危险的废墟上时,身上已有不少伤口,有些还渗出血。众人围观看到的,若不仅是一个人对自己的残酷,那便身体的历史,亦或是身体的戏剧——身体是如何在暴力中成型。

拍摄 / 梁玥,凝神观看《浴室休憩》(Bain Brisé) 的观众,2016,录像截图

扬·马鲁斯西出生于六十年代,资深的编舞和行为艺术家。他在欧洲及其他地方表演的作品,往往涉及对自己身体的严酷安排。比如长时间将身体顶在金属柱子上,或不断遭受观众操控的电击等。而在过程中,他又往往待以绝对的平静。

马鲁斯西的表演,带出与拉·西博相当不同的现场感。他作品中的“现场”,被以非常戏剧化的情景所强调。德国学者艾利卡·费舍尔·李希特(Fischer-Lichte·E)在著述中说,旧式表演提供的是“仿佛在现场”。但行为艺术不满足于仿佛在现场,它给出了真的现场:特定的人、环境和时间。人们不是仿佛经历了某个或连串事件,而是事实上身处事件的核心或外围,成为真实的目击者。演出者亦是事件的发动者和实施者之一,有些还要借助周围的观看或参与者一起完成。表演者的身体,在演出中经历了一个严峻的探索历程。如同台湾戏剧家王墨林曾对我描述盲人演员的特质:他们的时间是种“肉质的时间”。也就是说,不是靠目测判断距离,而是只有通过肉身的丈量,才获得对时空的经验。在《浴室休憩》中,观众通过对马鲁斯西身体历程的观察,部分地分享了这些历程的肉质经验。

马鲁斯西的平静,成了这场表演的另一个核心。这正如安托尼·阿尔托(Antonin Artaud)所说:“残酷首先是清醒的,这是一种严格的导向,对必然性的顺从。没有意识,没有专注的意识,就没有残酷。”身体的艰难及创伤,带出的怜悯和恐惧,在这样的平静中,观者的心灵获得亚里士多德意义上的净化。即,我们通过他的平静,藉此理解并接受了似乎原来难以接受的人与环境的冲突:那些碎玻璃之于身体的残酷和伤害,并将此视为自然。表演者最后尽管看来疲惫、受伤,并孤独离去,但他的身体仍然显示了意志的力量,抵抗和保全的可能。马鲁斯西以一种非常当代的方式,呈现的却是相当古典的悲剧氛围。或者,他的平静,因此被看作创作出一种诗意的空间。

?

e

艾伦妮 · 卡克利(Eleni Kaklea)表演

亚历山德拉 · 巴克瑟西斯(Alexandra Bachzetsis)的作品

《金色》(Gold),2016,上海当代艺术博物馆

“紧身”中的这些欧洲舞者、编舞和艺术家,扬·马鲁斯西、拉·西博和玛丽·卡罗琳·郝米诺等,尽管他们年龄有差异,但在西方的剧场和美术馆里,通过艺术创作和活动,关于如何看待“身体”无时无刻不承受的来自内外世界的冲突,也关于如何跳舞和表演,他们重新拓展边际、确立坐标,在西方参与进一个属于他们的独特时代。

为什么舞、怎么舞以及怎么表演的问题,当然也困扰在这类脉络影响下的中国艺术家。近年我从这些领域看到不少的实验和实践。然而,不同于西方的积累,中国是在一个前现代、现代和后现代共处的社会环境中,我们的艺术,一方面容易在这种混杂的现场里顾此失彼,在我们“特色”的社会习俗和制约中进退维艰;另一方面,这些断层也显然正成为有机养分,催动我们的创造力,去探索我们的时代。

?

?

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享