编者按:

“音乐剧元年”、“大规模原版引进”、“明星出演话剧”、“粉丝效应”……近年来,国内剧场热闹非凡、话题不断。小众艺术频频出圈的现象,让越来越多地人发问:音乐剧,甚至是剧院的春天是不是真的要来了?

不止是我们,远在大洋彼岸的剧院观众和媒体也热议着属于纽约剧院的繁荣。前几年,媒体称,很幸运地他们迎来了一个黄金年代,不过他们还是很严谨地将之定义为“类黄金年代”。

对于这场繁荣的出现,Jesse Green分析说是多种文化潮流共同作用下的结果,并总结了28个原因。今天我们想和你一同分享这篇文章,文中提及的某些现象与近期我们讨论的话题不谋而合,或许能够给国内剧院发展一些前瞻性的预测或参考呢。

“剧院市场快不行了,剧院市场死了,你看又活过来了,不对又死了。”剧院市场一直都是这样半死不活,但是突然,现在不是这样了!在剧院同时失去了流行文化的渊源和严肃戏剧的传统之后,这是第一次,纽约的剧院市场进入了一个黄金年代,或者说是一个类黄金年代。的确,很多商业演出赔钱,烂剧和烂改编到处都是,票价居高不下,但我们还是要说,强大的剧院市场和几年前相比完全不同了,更不用说上个季度百老汇收入了14亿美元,现在它的财务状况更是几十年来最稳定的。

观剧体验也发生了最显著的变化,我们毫不惊讶在百老汇的舞台上遇到一部充满想象力、完美呈现的野心之作,或是在外百老汇遇上好戏扎堆上演,或是不知在哪个犄角旮旯,遇到一打有潜力的作品。这些作品可能有很多不足,也不太规矩,但它们提出了引人入胜的生活见解。即使像笨重怪物一样的音乐剧,也再一次发出了光芒。演员也贡献了很多,每个人都为这一季献出了完整而有力量的表演。下面有28个理由,用来宣布这个年代,我们小心翼翼地说,是一个小型类黄金年代。

这场繁荣发生在多种文化潮流的共同作用下。举一个简单的例子,《欢乐合唱团》看起来像是一出辣眼的青春肥皂剧,却偷偷地把剧院带进了青年文化里。但最重要的还是艺术家的数量和观众品味的变化。正如40年代的犹太戏剧和80年代的同志戏剧一样,讨论种族、性别、阶级和其他复杂问题的故事正在不断涌现,甚至支撑起了商业剧场的运转。要知道不管作品本身多么精彩,如果观众拒绝接受这类主题,它们也不会获得任何影响力。然而,奇迹般地,观众们热烈地拥抱这类作品。

1

音乐剧《汉密尔顿》特别火

剧中乔治华盛顿唱道:别再视而不见!所以我们就直说吧:林-曼努尔·米兰达这部多姿多彩的“历史课”,是上一个黄金年代之后,继《歌舞线上》之后,唯一一部让人感受到真正剧场艺术的现实主义大热作品。

它的成功部分归功于音乐上结合了百老汇传统和嘻哈音乐,这让原声大碟卖过了大部分流行专辑。它反传统的非主流选角(一群少数族裔讲白人祖先的故事)更是让它拥有了政治上的影响力,创造了一批新的剧院观众(其中有些人以前拖都拖不来剧院)和随之而起的一批明星。

它重塑了音乐剧吗?它不需要,它只是,仅仅只是释放了音乐剧已有的能量。

注释:

①《汉密尔顿》是一部关于美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的音乐剧,由林-曼努尔·米兰达编剧、作曲及填词。这出剧受到2004年朗·车诺所写的传记《亚历山大·汉密尔顿》所启发,评价与票房都取得了巨大成功。

②《歌舞线上》是1975年5月21日开演的百老汇音乐剧,描述在百老汇追求明星梦的舞者参加甄选会的过程。 《歌舞线上》曾经是百老汇上演最久的音乐剧,直到1997年才被《猫》所超越。

2

音乐剧《有趣的家》(Fun Home)特别火

林-曼努尔·米兰达并不是唯一一个能够在百老汇剧院呈现意想不到舞台的人,丽莎·克朗(Lisa Kron)和珍妮·狄苏瑞(曾为《小美人鱼3》写歌)耗费多年制作的同性题材音乐剧《有趣的家》也可以。

这部音乐剧改编自一本涂鸦日记般的回忆录,大部分场景发生在殡仪馆,但它竟然能持续一年多让740个座位全部坐满。在十年前,除了郊区某个99座的黑暗小剧场,它恐怕无处上演。

3

繁荣的不仅仅是音乐剧

独幕戏剧《人类》(The Human)也许可以轻易被伦敦观众接受,但是在美国,一部充满混杂风格、平行叙事和碎片对话的作品会怎么样?肯定跟《有趣的家》一样,不可能登上百老汇。然而它竟然上了!不是因为有明星,它只有一些本地红人而已,而是因为它太牛了!

4

更多本土作品获得了大制作

确实不太常见,写出优秀创新作品的年轻剧作家都获得了大制作!不久前他们的额头上都贴上了顶流红人的标签。

5

话剧《轻击》(The Flick)特别火

这部普利策获奖作品在外百老汇获得了巨大的商业成功(上一次这样的情况是什么时候?),尽管有着三个小时的时长,幕间休息长得想打瞌睡,唯一的动作戏还要算上打扫倒在地板上的饮料。

6

探讨多元化主题的年轻剧作家们涌现

不管他们各自的背景如何,逐渐壮大的新生代剧作家群体比以往更加频繁地谈起种族、性别、宗教,以及可怜的人类那些永恒的问题(例如贫穷和衰老)。

他们包括:卢卡斯·赫纳斯(Lucas Hnath,戏剧《基督徒》)、艾米·赫尔佐克(Amy Herzo,戏剧《4000英里》)、塔赖尔·阿尔文·麦卡尼(电影《月光男孩》)等等。

7

剧坛中流砥柱们还将带来惊喜

东尼·库许纳(曾为电影《慕尼黑》及《林肯》当编剧,入围奥斯卡最佳改编剧本奖)、肯尼斯·洛勒根(代表作电影《纽约黑帮》《海边的曼彻斯特》)等等,都正处于创作的盛年。

8

最大牌的音乐剧创造者还在发力

85岁的史蒂芬·桑坦说,他至少还要出一部新作!他正在与大卫艾夫斯合作改编布努埃尔的电影,纽约公共剧院表示一旦剧本完成立即制作!无独有偶,88岁的约翰·坎德也继续出发了,在他的永久合作伙伴佛列德?艾伯去世之后,他将和37岁的格雷格·皮尔斯(Greg Pierce)重新组队。

注释:

史蒂芬·桑坦:美国著名音乐剧及电影音乐作曲家及作词家,曾经获得奥斯卡最佳原创歌曲奖,七次托尼奖,托尼奖戏剧终生成就奖,多次葛莱美奖项以及普利策戏剧奖。他被誉为是“美国音乐剧界最重要及最具知名度的人物”。他包办作曲及作词的著名音乐剧有《理发师陶德》、《春光满古城》、《伙伴们》、《痴人大秀》、《小夜曲》、《与佐治在公园的星期天》、《拜访森林》以及《刺杀》等等,而负责作词的音乐剧则有《西城故事》以及《吉卜赛人》。

音乐剧《理发师陶德》海报

9

作曲家们也没有闲着

亚当·盖特尔(Adam Guettel,今年的托尼奖最佳原创音乐奖提名《杀死一只知更鸟》)、斯科特·法兰科(Scott Frankel ,百老汇音乐剧《悲惨世界》《魔法黑森林》)、杰森·罗伯特·布朗(音乐剧《廊桥遗梦》),这些作曲家们让音乐剧获得了新的想象,虽然不总是成功,但不管怎么样,他们不断地扩展着新的媒介。

10

舞剧种类的丰富

以杰罗姆·罗宾斯为代表的编舞大师的时代已经过去了,剧场舞蹈现在拓宽了领域,在剧中融合了各式各样的肢体语言。

正如你看到的:芭蕾舞剧《一个美国人在巴黎》、现代舞剧《屋顶上的小提琴手》、踢踏舞剧《翩翩起舞》、拉丁舞剧《在你脚下》等等。

《一个美国人在巴黎》

11

高水平的舞台布景

如今舞台视觉和听觉的设计水平都相当高级,完全值得设计他们所付出的代价。

12

最经典的音乐剧不断以新的形式回归

以前,百老汇经典作品的改编都很平庸,很少有顶级导演愿意碰改编。现在不一样了,导演巴特雷·薛尔(音乐剧《窈窕淑女》)一直能从一只旧瓶中找到新的意义,比如他的新版音乐剧《国王与我》,展现出了在原版中被我们遗忘的情感深度。

注释:

《国王与我》是一部美国戏剧作品,其改编自玛格丽特·兰登的小说《安娜与暹逻王》,最早以音乐剧的型态出现,之后改编成同名电影。至今已成为著名的戏剧作品之一。 故事从英国女教师安娜应邀前往暹逻担任暹逻王的家庭教师开始,直到暹逻王驾崩,太子朱拉隆功于父王病榻旁即位为止。

音乐剧《国王与我》海报

13

考古爱好者让冷门经典音乐剧重见天日

勇敢的考古爱好者们,基本上不受商业需要的约束,让半丢失(有时甚至是半疯狂)的音乐剧重见天日,这些音乐剧称不上伟大但有其可取之处,我们要拿这些海量的百老汇存货怎么办,这个问题终于得到了解决。

14

新女神们的诞生

音乐剧的历史上从来不乏女明星的风采,像埃塞尔·默尔曼或是玛丽·马汀,但是从未有过今天这样多才多艺的女神们。

曾出演《变身怪医》的凯莉·奥哈拉,她干净透明的女高音,可以从阳光般精致变为硬核嗓音,一切只凭角色需要。奥德拉·麦克唐纳德(《波吉和贝丝》)可以说是歌剧版的爵士歌后比莉·荷莉戴,成名于《吉屋出租》的伊迪娜?曼佐日常飙高音冲破剧院的房顶,帕迪·鲁庞(艾薇塔)则是寥寥数语,就可以随心所欲地挑逗或是恐吓。

注释:

埃塞尔·默尔曼是美国的女演员及歌者。埃塞尔以她的声音及在音乐剧中的角色著名,称为“音乐喜剧舞台上,无可争议的第一夫人”。

玛丽·马汀曾2次获得托尼奖,代表作有《彼得·潘》《音乐之声》等。

在音乐剧《国王与我》中的凯莉·奥哈拉(Kelli O’Hara)

15

新的电视黄金季反哺剧院

像萨顿·福斯特(音乐剧《怪物史莱克》《小妇人》)这样多平台发展的艺人们,常常是在舞台上声嘶力竭地演完,又去NBC、Amazon、Netflix稳赚一把,然后再回来为观众们表演。

16

老奶奶们很给力!

罗伊丝·史密斯(话剧《愤怒的葡萄》、电影《伯德小姐》),1955年就开始在百老汇演出,最近仍然活跃在众多剧目中 。

在85岁这年迎来巅峰的不只她一个,也许电视屏幕上的女人们年过四十就会像恐龙一样灭绝,但我们剧院舞台上总有各种各样的老奶奶,岁岁年年人不同。

17

制作人们很给力!

不再是上个年代那些虽然有趣但死气沉沉的音乐剧制作人,而是真正有创意的制作人们。

在纽约公共剧院工作的十年间,奥斯卡·尤斯蒂斯(纽约市公共剧院的艺术总监)在剧院持续的混乱之中,给剧院带来了意想不到的辉煌成就,还在剧院上演了一部离奇的说唱音乐剧,讲的是一位前财政部秘书长的故事。

在商业领域,斯科特·鲁丁(美国犹太裔制片人,代表作电影《老无所依》)的商业命中率高得惊人,他总能在高雅大脑和广阔受众之间的微妙平衡中发现宝藏,巧妙地制作作品,并完美地卖出去,几乎总是能赚到钱。

18

导演言之有物

新的伟大戏剧并不总是简单写在纸上,它们必须以极大的关怀和想象力被赋予生命。

最卖座的戏剧作品都掌握在乔·曼特罗和萨姆·戈尔德手中。乔是创作复杂戏剧和高度张力戏剧的大师,比如《人类》和《黑鸟》,萨姆的秘密武器人尽皆知,他能让安妮·贝克支离破碎的对话流动了起来。

Joe Mantello执导的话剧《人类The Humans》

19

女导演们已经踏上舞台

导演过去一直是男人们的工作,以至于我们现在才开始看到瑞秋·查夫金(今年的托尼奖最佳音乐剧导演提名,曾执导根据托尔斯泰名著《战争与和平》改编的音乐剧《娜塔莎、皮埃尔和1812的大彗星》)等新一代女性导演获得最好的创作素材。她们不仅仅获得了公平的机会,她们也在与男性同行们平等的艺术基础上建立自己的表达,成为其他女性的榜样。

20

电影明星们的加入

从西尔莎·罗南到凯里·穆里根、杰夫·丹尼尔斯到布拉德利·库珀,奥斯卡获奖演员们在纽约的剧院舞台上定期亮相,寻求新的挑战。

这并不奇怪,但我们愉快地发现,他们中的很多人都凭借出色的表演hold住了全场(亚瑟·米勒话剧《桥上一瞥》中的斯嘉丽·约翰逊),而且相当多的人都选择了“硬核”剧目,也就是那些可能会让他们的经纪人因报价太低而拒绝的剧目。不然怎么解释杰克·吉伦哈尔在《星座》中的出色表现,还有凯拉·奈特利的《泰雷兹·拉奎因》和卢培塔·尼永奥的《日蚀》?

斯嘉丽出演《A View from the Bridge》

21

粉丝经济起作用了

让我们面对现实:明星们给市场增加了活力,带动了一些原本处于沉没边缘的市场。我们不希望流量明星们挤走了剧院的原生力量,但我们也不希望他们退避三舍。

由于价格灵活(即溢价),制片方已经找到了一个让流量明星和剧院体系友好往来的公式,流量明星们可以预订14至16周的剧院排期,以适应电影的拍摄时间。明星的号召力和精准命中保证了剧院的上座率,宣传效果也得到了保证,整个项目都很有把握能够回本,甚至是像《中国娃娃》这样的小众话剧。

22

非明星阵容成本要低得多

而且演员都很优秀

新一批表演者的技能练得相当可怕。

无论是因为大学的表演课程体系比从前的学徒制学习模式更加完善,还是因为竞争提高了技能门槛,如今在试镜时,到处都是音域跨越三个八度的歌手,同时身手矫健长袖善舞,钢琴十级倒背莎士比亚,还有杂技傍身深藏不露。

花五分钟看一场百老汇音乐剧演出,你就会觉得一半的演员都能完爆他们的上一代。

23

马克·里朗斯的存在

在百老汇或是布鲁克林,他就在那里存在着,伟大着,每一季都在。

注释:

马克·里朗斯,两次赢得劳伦斯·奥利弗奖最佳男演员,三次赢得托尼奖最佳戏剧男演员,参演的主要电影有《魔法师的宝典》(1991)、和《间谍之桥》(2015)。2018年,出演的电影《头号玩家》在中国上映。

24

严肃剧作之外的衍生

作家们终于对性别、种族和经济地位提出了严肃的看法——太好了!一群讽刺家、跟风者、概括家和考据帝正“厚颜无耻”地活跃着,不断解构着文本,发展出各种各样新的文本。

“电梯修理服务”剧团在剧中大声朗读原作内容(《Gatz》改编自《了不起的盖茨比》);“疯人院”剧团的作品浓缩了小说的精华(《理智与情感》);“平民”剧团的作品将真实生活的文本引入戏剧(《我父母的离婚》);作曲家迈克尔弗里德曼(《爱的徒劳》)用怪异的方式将现有文本设置为音乐;导演亚历克斯木材(《铁血总统》)则把现有文本变成了幽默搞笑。

25

支持本地文化自我造血

我们知道肯定有某个地方在沿着文化产业链向上输送新鲜血液,在纽约,四个外百老汇(和外外百老汇)的机构就是新戏剧和新声音的卓越孵化器。

过去的几年中,除了纽约公共剧院,纽约剧作家地平线剧院也拥有令人羡慕的新作品,同样的还有Soho Rep剧院(话剧《摧毁》)和Roundabout Underground剧院。如果你觉得这些剧院的座位不是那么舒服,至少他们的门票相对便宜。

26

当买票不再需要出血

观众只需要拔毛

使百老汇再次盈利的商业模式取决于看戏的人,他们愿意花大价钱购买升舱座位。但也有很多方法可以让不花大价钱的人买到便宜的票:临场放票时购买,在TKTS折扣票亭排打折票等等。

27

有时剧院真的免费

这个城市有许多免费的剧院。

去年有个“一个人的剧场”,在一个小房间中,一个演员每次为一位观众表演一出一流的短剧。夏天还有“公园里的莎士比亚”戏剧节,上演《驯悍记》、《特洛伊罗斯与克瑞西达》。还有《哈姆4哈姆》,五分钟的人行道表演,每次桥段都不一样,在周三和周六晚上《汉密尔顿》开场之前。

28

互联网本身就是一个剧场

《哈姆4哈姆》在推特大热,如今整个纽约百老汇的繁荣都要归功于社交媒体。

论坛、推送、大号……每个人的主页上都充斥着八卦和分析。突然间,每个小镇戏剧青年都能和其他小镇戏剧青年聊在一起,每个人都可以diss一个忘词的明星,每个人都能预测谁来改编《你好,多莉!》,每个人都能感叹电视直播音乐剧节目《油脂:现场》中的摄影是多么给力。

从罗杰斯与汉默斯坦时代以来,纽约剧院的观众第一次出现在俄克拉荷马州乡下和更远的地方,而当这些观众有一天来到纽约市中心的剧院里,他们同样知道剧院是怎么一回事。

注释:

罗杰斯与汉默斯坦:作曲家理查德·罗杰斯和作词家奥斯卡·汉默斯坦二世,他们是一个有影响力,有创造力和极为成功的美国音乐剧团队。他们在20世纪40年代和50年代创作了一连串流行的百老汇音乐剧,开创了被认为是音乐剧的“黄金时代”。

作者:Jesse Green

翻译:River小莫

编辑:演艺君

原文标题:28 Reasons Why New York Theater Is Thriving

编译来源:

https://www.vulture.com/2016/03/new-york-theater-new-golden-age.html

配图来自网络,如有侵权请联系我们删除;

本文由广东艺术剧院官微翻译编辑,转载请注明来源。

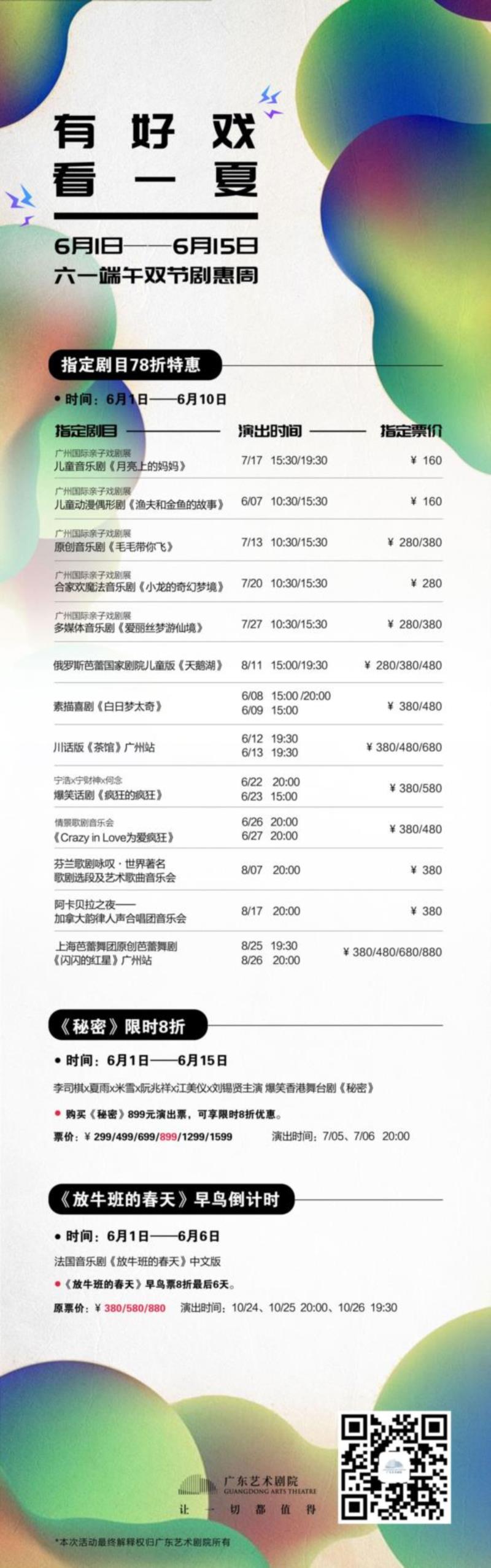

双节剧惠 即将结束

10余部好戏 78折限时抢

这波优惠不捉住 就要飞走啦

????

点击“阅读原文”,直达购票通道

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享