秋风起 ……

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

夏天的艺术电波尚未退却,艺术电厂已为您准备秋季的艺术硕果。自8月下旬始,四档不同面向、活力充沛的展览将陪您迎来夏末秋初。“消失的技法——让·鲍德里亚的摄影”,在法国思想家让·鲍德里亚诞辰90周年之际为观众系统呈现其不同时期的代表摄影作品;“畀自:当代香水设计师展”,13位国际知名调香师以视觉、嗅觉、触觉等多方感受带你开启一场空灵美妙的寻香之旅;“客人的到来:上海当代艺术博物馆馆藏展”,是PSA首个馆藏展览,以馆藏作品的再次展示构建新的对话,力图呈现“开放库房”的台前幕后;“青策计划2019”将实现两组获选方案的展览落地,展示充满活力及潜能的华人新兴策展力量。四档展览预告,一睹为快!联合策展人:玛琳·鲍德里亚(Marine Baudrillard)

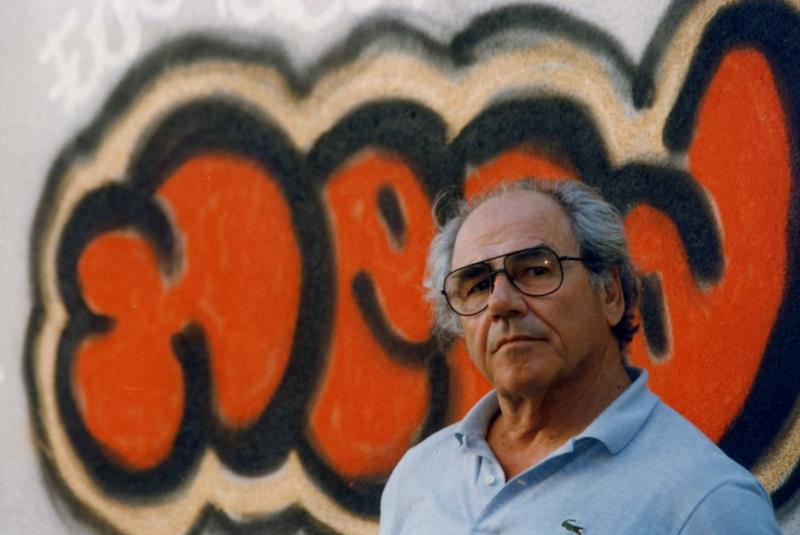

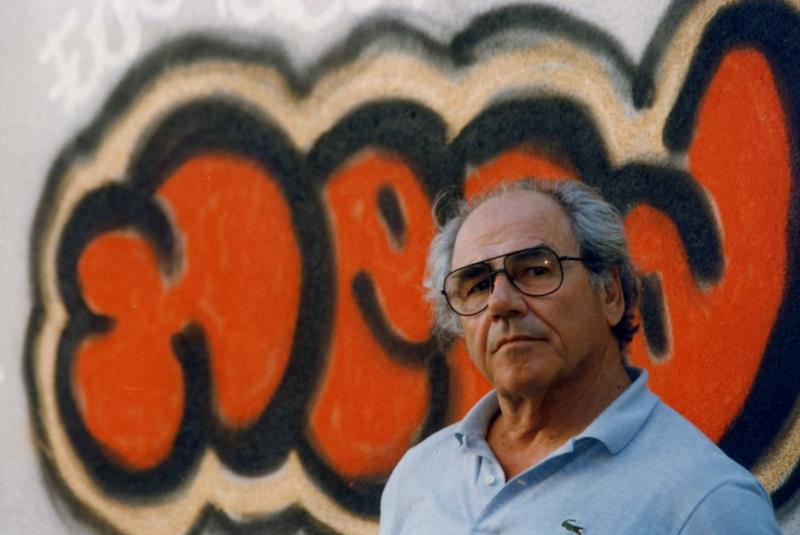

时值法国思想家让·鲍德里亚(1929—2007)诞辰90周年之际,上海当代艺术博物馆将于今夏举办展览“消失的技法——让·鲍德里亚的摄影”(Car l'illusion ne s'oppose pas à la réalité... - Photography of Jean Baudrillard)。展览由费大为策划,鲍德里亚太太玛琳·鲍德里亚担任联合策展人,将展出鲍德里亚不同时期的代表性摄影作品共50幅。摄影之外,这场全新升级的展览还将纳入鲍德里亚的影像、照片集及语录,在艺术与哲学的漫谈中,引诱观者在新的视觉景观与图像经验中,重思这位思想家对摄影的独特贡献,深入其广袤的理论世界。

鲍德里亚被称作“后现代主义的大祭司”,他的拟像、符号消费和象征交换理论已成为后现代文化研究不可或缺的思想坐标系。他认为,在消费主义社会中,符号化的商品击碎了主体、真理与意义。自称“理论恐怖分子”的鲍德里亚试图以理论的暴力、爆发力去反抗符号的暴力。1980年代初期,鲍德里亚基于一次偶然的契机获得了一台照相机,随后开始摄影创作。作为一名非专业摄影师,他的作品在国际摄影界引起广泛关注。他专注于拍摄“景”与“物”,努力剔除意义与语境,还原事物的纯粹性。鲍德里亚对自己摄影实践的思辨更为我们提供了认识摄影的全新思想资源,摄影批评家顾铮曾言,鲍德里亚对摄影最为独特的理论贡献是“他完全抛开了从来的从作为主体的摄影者的立场出发对摄影的解释,从被拍摄对象的立场出发来认识摄影的本质”。鲍德里亚自己则这样书写摄影对自己的吸引力:“我发现在拍摄照片的时候,对象与我(主体)实际上处于一种双向的、互相诱惑的关系中。在这个时候,主体与客体都不存在了,主客体成为一体,我是被这种整体性所吸引而对摄影产生兴趣的。”

《圣克莱芒》,让·鲍德里亚,摄影,1987年。供图:玛琳·鲍德里亚。

《纽约》,让·鲍德里亚,摄影,1997年。供图:玛琳·鲍德里亚。

《卢森堡》,让·鲍德里亚,摄影,2003年。供图:玛琳·鲍德里亚。

8月下旬,上海当代艺术博物馆设计中心psD将迎来“畀自:当代香水设计师展”(Nez à Nez: Contemporary Perfumers)。展览标题中的“畀自”( bì zì),从字形来看,将“鼻”字进行拆解。从读音来看,谐音“鼻子”(Nez:法语,鼻子)。而含义上,畀即“给予”,“畀自”乃是一场给予自己的私享嗅觉盛宴。展览力图调动观者嗅觉感知,深入体验香水所蕴含的个人情绪与故事。展览还将通过极具互动性的香水装置和展陈设计,呈现当代香水设计的多样性与共通性。本次展览借助香味、采访文字、文献资料,追踪13位世界知名香水设计师在复杂而严苛的行业之中的发展之道,也揭开“香水设计师”这一职业神秘的面纱。

阳光描绘过的花窗,浪漫与香味相得益彰。图片来自瑞士洛桑当代设计与应用艺术博物馆(mudac)。

届时展览将以“极简”、“创新”、“奔放”、“大师”、“遗产”、“自然”这六个关键词将展厅划分为六个主题空间,每位调香师将展示各自职业生涯中最喜爱的三款香水作品,并通过组合,共同缔造一场香气四溢的庆典。此外,展览还特别设立了一个“图谱房”,以更宽阔的视野来审视这些作品所处的时代与传承关系,所有的香水作品也会在这里以总集的形式呈现在观众们眼前。此次展览的展陈设计将以“去语境化”的视觉形象展现香水这一极具挥发力的瞬时性物质。香水将从大家见惯的商品包装中解脱出来,被安置于特制的装置中。观众们可凑近纸扇感受暗香浮动,探索装置的隐秘的机关来一次寻香之旅,或是在古老的彩绘玻璃折射的光影氛围中沉浸香气带来的厚重仪式感。

观众与设计精巧的装置亲密互动便可闻到器皿中香味。图片来自mudac。

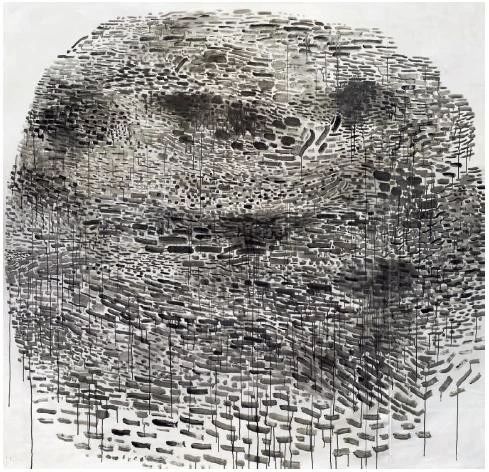

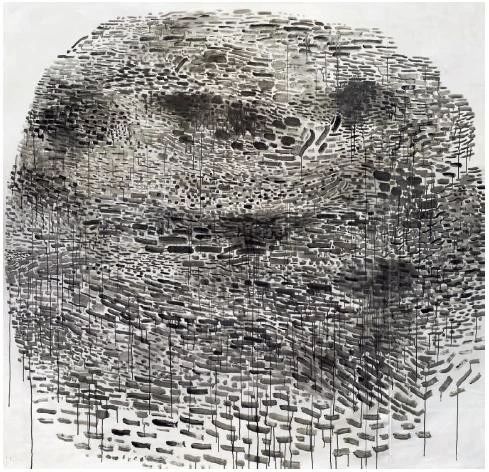

PSA于2012年开始了馆藏建设之路。“客人的到来”将是PSA首个基于馆藏策划的展览,将为馆藏作品构建新的对话,邀请观众进入一个持续晾晒的“开放库房”。“客人的到来”是PSA持续收藏中的一次临时态,它有别于结果型的展现,而是强调释放、倒叙“收藏”这一工作过程。让艺术家(作为创作者)、美术馆(作为照料者)、作品(作为从属者)的预设主客关系在空间文本中流动,互换,缝合。本次馆藏作品展的参展艺术家为:

蔡国强、陈界仁、陈劭雄、仇大雄(Franklin Chow)、勒力斯·塞池尼(Loris Cecchini)、大同大张、尤纳·弗莱德曼(Monsieur Yona Friedman)、维云娜·菲德(Verina Gfader)、黄永砯、郝敬班、胡晓媛、李山、林科、娜布其、罗曼·辛格那(Roman Singer)、Superflex、沈远 、石至莹、佩·怀特(Pae White)、渡边博史(Hiroshi Watanabe)、王功新、王劲松、余友涵、杨福东、杨振中、致颖、张小船等。随着展期的推进,将持续更新艺术家及作品。

《抽象20071112》,余友涵,绘画,2007。

《追问秤杆之重》,大同大张,装置,2015。

《伪装》,杨振中,影像装置,2015。

《猪,时间与空间》,Superflex,影像装置,2016。

展期:2019年10月25日至2020年2月23日

上海当代艺术博物馆的品牌项目“青年策展人计划”自2014年成立以来致力于发掘和培育华人青年策展力量,至今已推出三十余位年轻策展人,实现了十四场展览。秉持公开公正的评审原则,不论背景、鼓励冒险。“青策计划2019”获选的两组方案分别为:沈宸、王欢的策展方案“末路斜阳——‘声名狼藉者’及其不可解的存在方式”,张营营的策展方案“平行,似存在,未完成:行进的艺术工具”。

“末路斜阳——‘声名狼藉者’及其不可解的存在方式”提出权力的尺度是否能够衡量人类的密度?展览以“声名狼藉者”的存在方式为切入点,去不断重估人类个体与权力之间的复杂关系。末路的斜阳,是一种看似无可挽回绝境下另一维度的回转。“平行,似存在,未完成:行进的艺术工具”则是对可见的作品背后艺术家工具和创作方法的一次视觉呈现,在肯定工具艺术创造功能的前提下,将其与作品平行于展览之中。末路斜阳——“声名狼藉者”及其不可解的存在方式

策展人:沈宸,王欢

沈宸,工作生活于北京,现任空白空间策展人。曾担任三影堂摄影艺术中心策展人,集美·阿尔勒国际摄影节发现奖提名人,马格南基金会Abigail Cohen奖学金提名人,卡塞尔摄影书节年度摄影书奖提名人。他先后在北京大学、香港中文大学、美国匡溪艺术学院学习并获得国际政治法学学士、新媒体理学硕士及摄影纯艺术硕士学位。王欢,现居中国北京的艺术写作者和策展人。他在实践中尝试一种去文体化的写作。评论散见于众多艺术媒体。他于2018年获第五届国际艺术评论奖(IAAC)一等奖,2019年担任“集美·阿尔勒国际摄影季”发现奖提名策展人。

平行,似存在,未完成:行进的艺术工作

策展人:张营营

策展人,写作者,现工作生活于上海。2010年开始从事艺术创作,2015年转向艺术评论及卡塞尔文献展的专题研究,2017年加入策展实践,从艺术的基本成分中寻找艺术与理论与社会现实之间的最佳契合点。艺术电力不停歇!

更多精彩内容,请持续关注后续推送。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享