SFM·讲座回顾 | 让我们一起走进捕梦者的电影海报世界

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

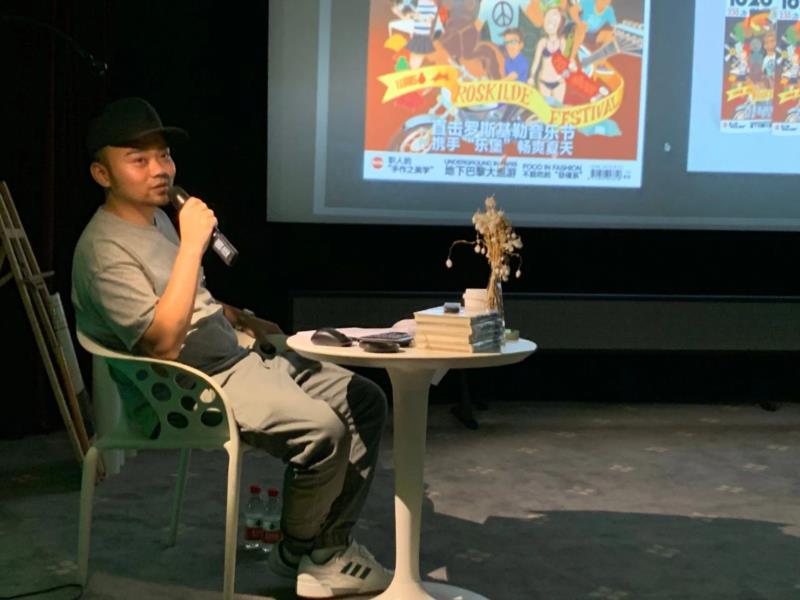

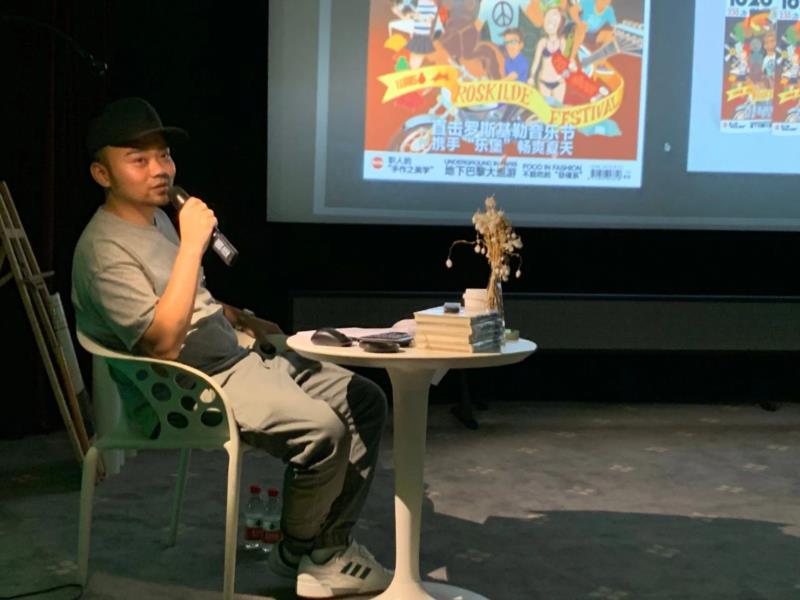

8月3日,上海电影博物馆举办的“电影海报”主题系列讲座的第二期特别邀请到插画艺术家、海报设计师邬梦雨。讲座上,邬老师从自身设计经验出发,与大家分享其设计电影海报的心路历程以及他与电影海报的相关故事。

光临本次讲座现场的听众大多是电影海报的爱好者,场上座无虚席,每个人都怀揣着期待的心情认真倾听邬老师的满满的干货分享,下面电博君就带大家回顾一下这次精彩的讲座吧!

讲座一开始,银幕上引入眼帘的便是邬老师精心设计的讲座演示:反差比的鲜明、较暗的色调,一下子彰显出了邬老师独特的审美趣味。讲座的主题是“捕梦者”,这一词来源于有关手绘海报艺术家约翰·阿尔文的书籍《捕梦艺术》。在邬老师看来,电影是可以造梦的,梦是流动的,是一秒24格的,而海报是捕捉梦的样子,在一格里呈现电影的全貌,所以“捕梦者”特别适合海报创作者。

邬老师非常自谦的说道,自己是一名新生代的青年海报创作者,和大家一样,也是影迷。他很高兴与大家交流关于海报的个人经历与行业思考,并引导大家展开经典赏析。

邬老师首先讲述了自己职业生涯的多个成长契机,这些契机使他在设计插画与海报上有所进步,使他前进的道路更加开阔。邬老师特别列举了他设计的《无境之兽》中文版译本封面以及日剧《火花》封面。

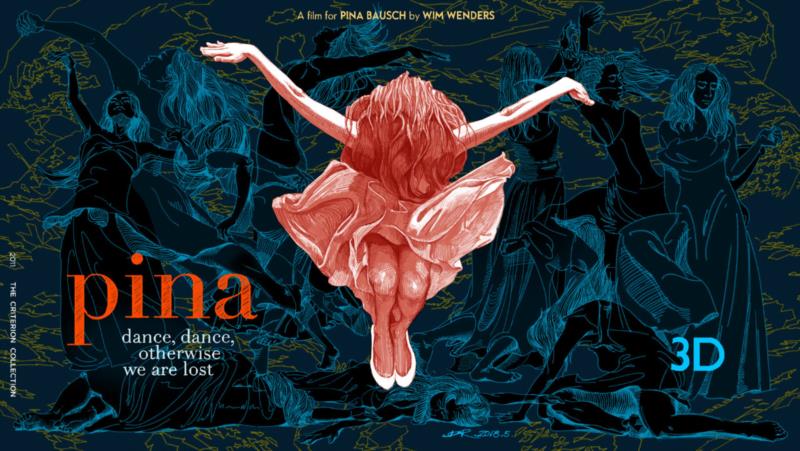

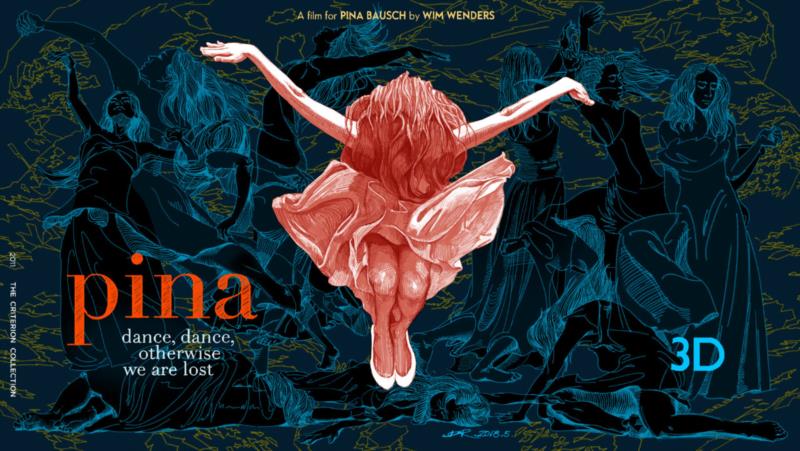

《无境之兽》与《火花》的创作,皆是源自于邬老师的自发性创作。对于这两次成功的创作,邬老师这样评价道:“这几次创作让我觉得认真对待每一次动笔创作都是很重要的,认真对待创作的每一件作品,幸运才会眷顾你。”好运如果一直降临,在这之后,这种运气就不止是简单的运气,而是由真正的实力来支撑的了。在之前积累的经验后,邬老师不断地展开创作,尝试设计更多风格的海报作品。如,去年上海电影博物馆举办的“无尽的行走·文德斯回顾展”中的《皮娜》电影海报;CineCina纽约华语电影节娄烨回顾展主视觉海报;第三届86358电影短片交流周主视觉海报以及近期CineCina大路电影节海报。

对于《皮娜》海报的创新设计,邬老师这样阐释。海报中的人物舞蹈形象主要用红色,身后画了很多个舞蹈动作用了蓝色,呼应这部3d纪录片。前面动作是浅色底深色线条,而后面是深色底浅色线条,更加突出在舞台绽放升华的瞬间,背后有无数倍数不清的付出,也表现了台下辛苦付出和台上绽放光彩是有巨大反差的。在这里是想表现不同瞬间融合在一起,用了具有雕塑气质的排线塑造方法,试图达到一种凝固时间的意味。背景再加上岩石的纹路,显示出巨大的压力感,也有艺术家坚毅执着内心外化的意味。

之后的娄烨回顾展主视觉海报的设计理念,邬老师也为我们娓娓道来。为了做出一张表现娄烨作品气质还有与“中国欲望观察者”主题精神吻合的海报,于是用巨大汹涌的潮水去表现欲望,甚至也可以表现时代。

浪被处理成密不透风的感觉,能体现人在时代浪潮里的心理空间里面有一股红色的浪潮,恰好呼应“中国欲望”这一关键词。选择娄烨的侧面肖像是觉得更加有观察与思考的气质。人物背后是作品的意象,呼应影展对过往作品的回顾。颜色选择他电影中比较常出现的青冷色与血的颜色。选择飘逸抽象的意象表现,则更加诗意。比如,《苏州河》中的美人鱼、《周末情人》里的打火机、《春风沉醉的夜晚》里的莲花等。其实,这幅精心设计的海报的所有细节用三言两语道不尽,还需各位细细品味。

对于电影海报的理解,除了百度百科和维基百科上的普遍释义,但从创作者角度来说,邬老师认为海报是一种能量,一种态度,是追求未来和梦想的能量,是对当下自我的认识,是对过去经验的总结,是一种人生态度。随后邬老师为观众们科普手绘海报发展史,并播放相关视频,使得现场的观众对手绘电影海报的认识更进一步。

“一张好海报价值两千万票房”,这是业内人常说的一句话,由此可见,海报的功效不容小觑。海报必须具备实实在在的广告效应,在不经意之中传递诱人的信息,应该有着将顾客吸引过来的能量。著名的日本设计师原研哉曾说过,客户请他做海报时,经常会说:“请设计一款能够吸引很多人眼球的海报,以至于让人想把它偷走。”所以,对海报设计师来说,设计好一款优秀的海报,除了具备宣传价值,更应有打动观众的价值。

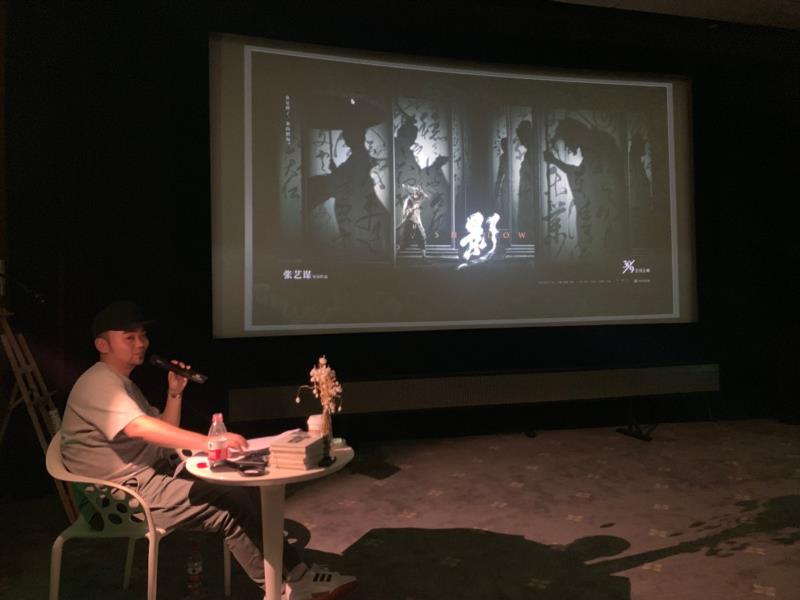

邬老师说道,放眼我们所看过的普众性质的影片,传统的电影海报大多是“明星大头+大场面”,形成这种效应主要是片方认为,花重金邀请了那么多明星加盟影片,若是不放明星头像招揽观众岂不是太亏了?而且过于艺术化的海报普通大众真的能看懂吗?然而,随着影片类型的丰富细化、艺术电影被观众的熟知、电影节博物馆活动的推广与艺术院线的细分,都使得艺术海报、概念海报也越来越受欢迎。所以,要说服片方放弃上述做法,选择艺术性更高的海报。那么,这要求艺术家和创作者对作品要有着坚定的创作信念,要把海报当做艺术品来做,这是一个基本的态度。

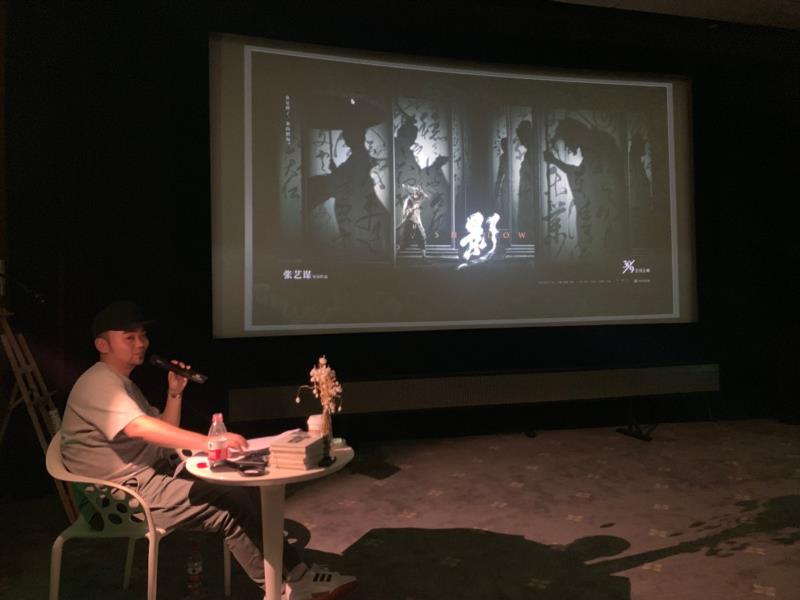

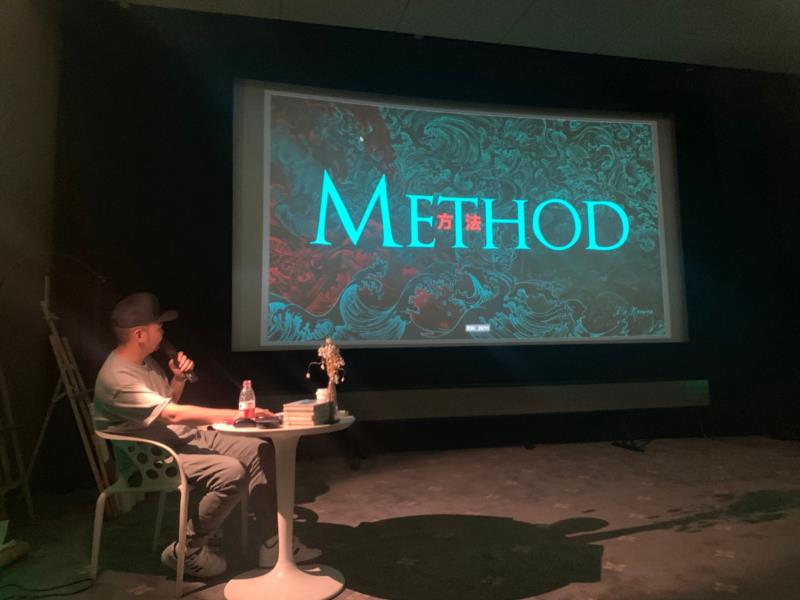

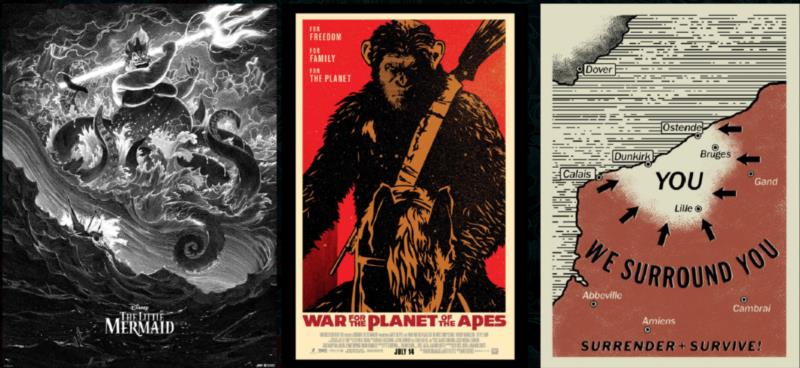

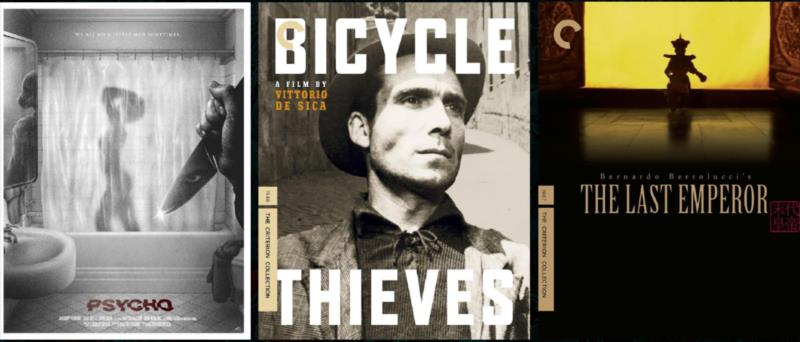

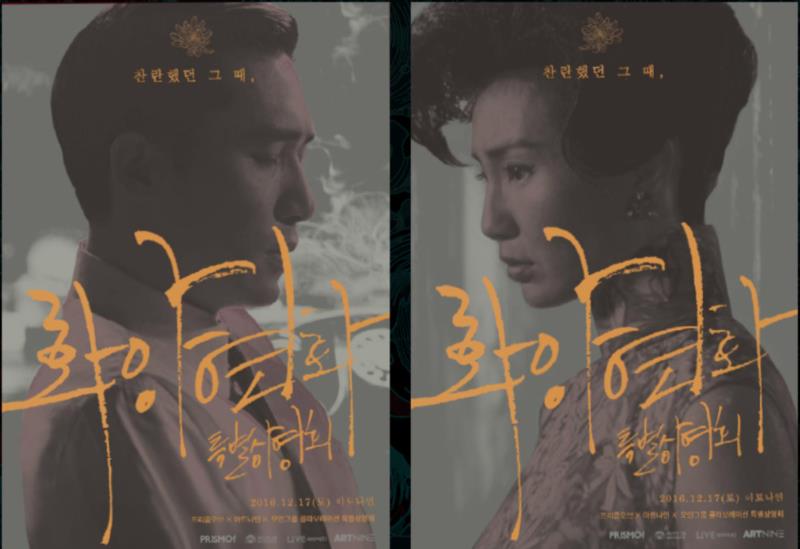

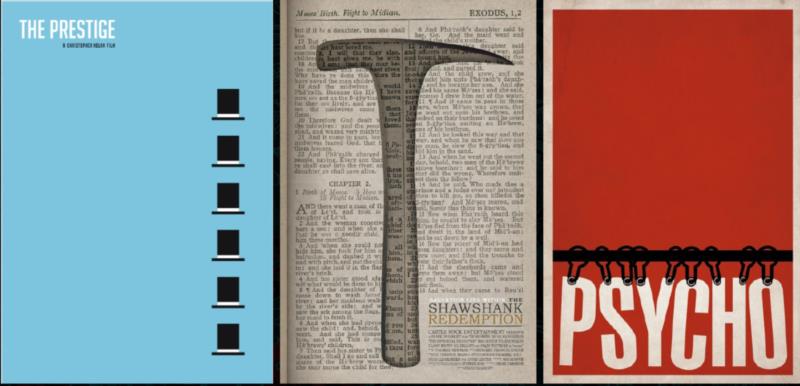

由此,邬老师告诉我们,除了一些很写意的电影海报之外,电影海报的创作其实也是有“套路”的。他总结出了一些创作心得与创作海报时的一些思维方式,共提炼出了九种手绘海报的创作方法:“迷影大杂烩”、“复古”、“经典场景”、“一分为二,合二为一”、“正负形融合”、“极简符号”、“特异”、“再创作”与“致敬经典”。听到到这里,现场的观众都颇感兴趣。

“迷影大杂烩”都想在海报中展示出电影中的各种元素,充满着“迷影”的气息。难度在于很难把控元素的提炼,并让整个海报看着不杂乱无章,这是一种非常考验创作者功力的思维方式。

《无耻混蛋》&《被解救的姜戈》&《银翼杀手2049》

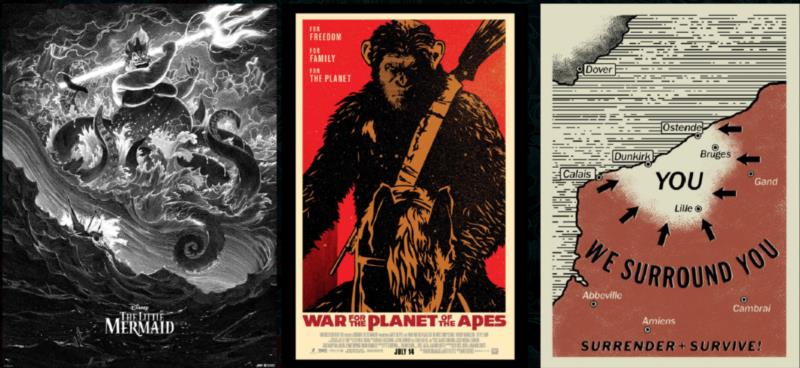

“复古”也是一种常见的创作思路。将一些现代化的电影作品用较为复古的方式呈现,比如《猩球崛起》的海报,用木版画的方式呈现,也别具一种韵味。

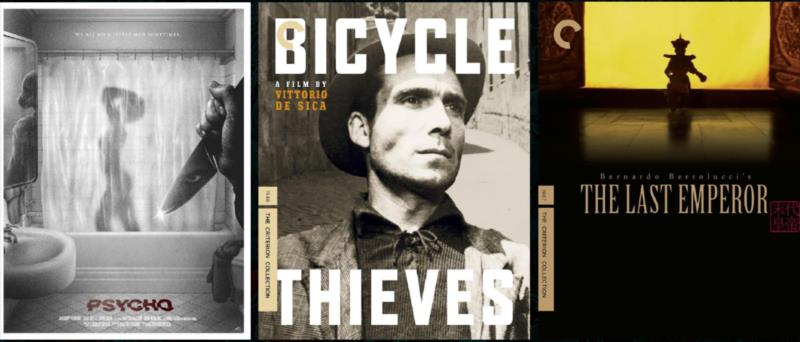

“经典场景”,有的电影中的经典场景就使得人们难以忘怀,对经典场景的艺术化处理,变为海报,也是一种很好的创作思路。

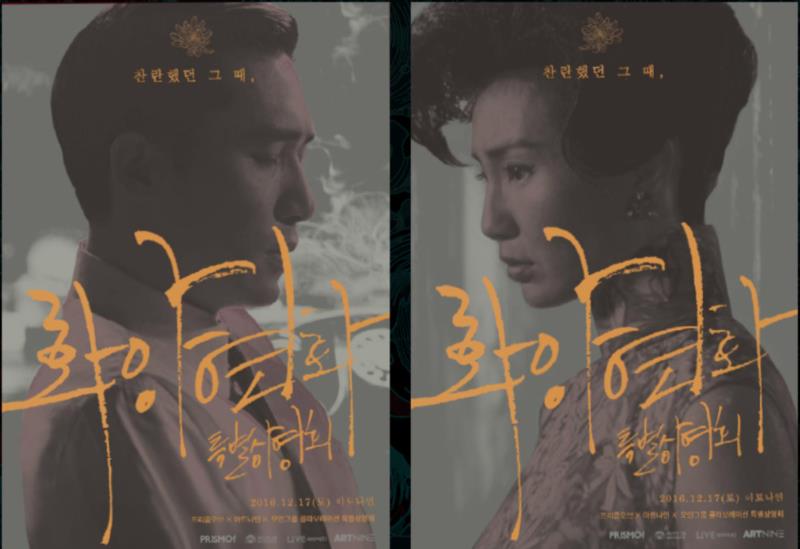

“一分为二,合二为一”是一种非常有趣的创作思路。如《花样年华》中两个人明明是面对互相,然而两人却不对视,被割裂的二人象征着两人永远都不能在一起。

“正负形融合”是一种简约、常用的创作方法,旨在用简单的图形传播更多的信息,书籍《无境之兽》的封面正是这种创作方法。

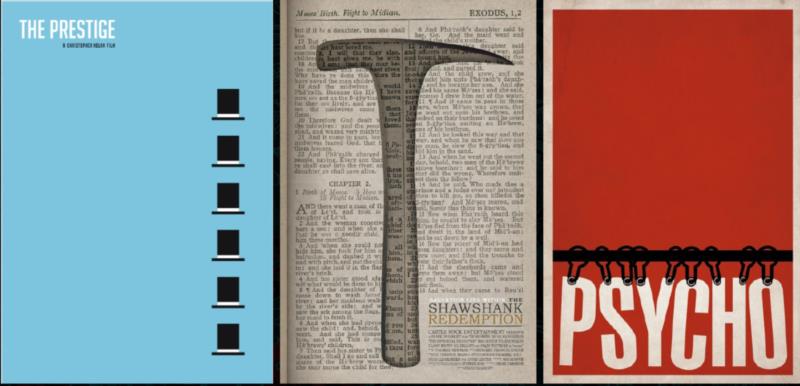

“极简符号”是一种风靡一时的创作思路,在许多海报中比较常见。

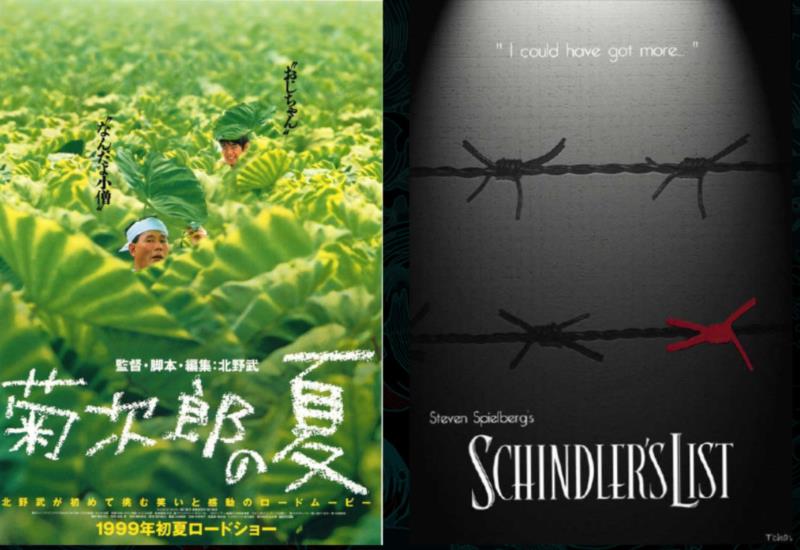

“特异”是突出图中最不一样的部分,好比一群黑衣人中有一个穿白衣的人。比较典型的就是《暴雪将至》的海报。

“再创作”就显而易见,现在许多经典电影的创意海报就是重新创作,比如《大都会》、《罗生门》等。

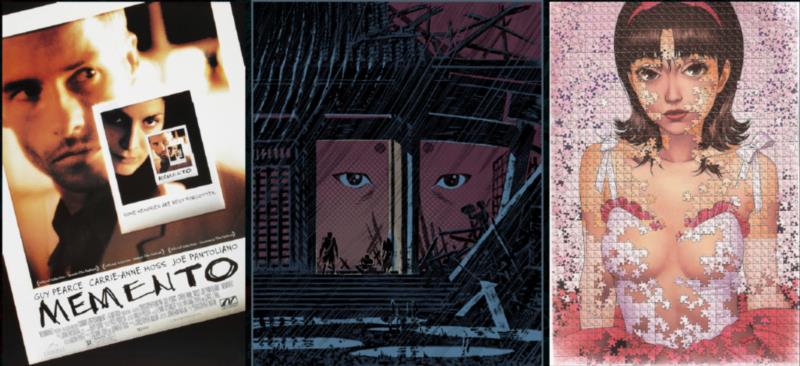

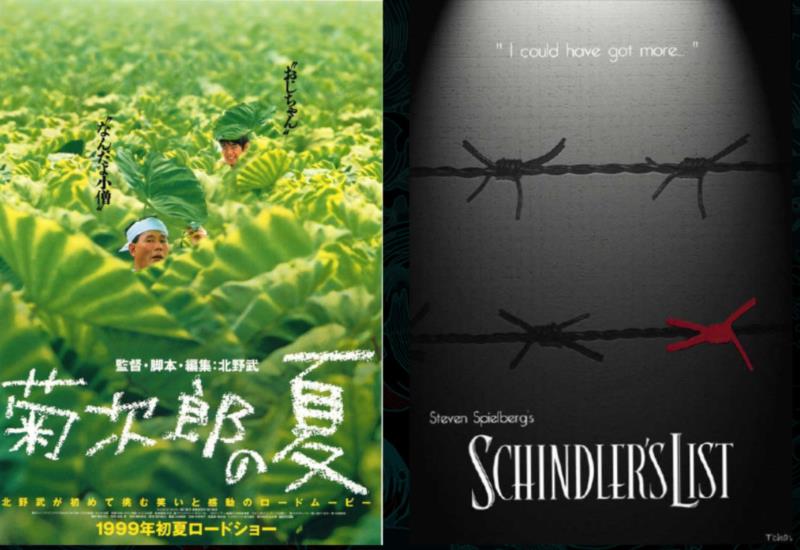

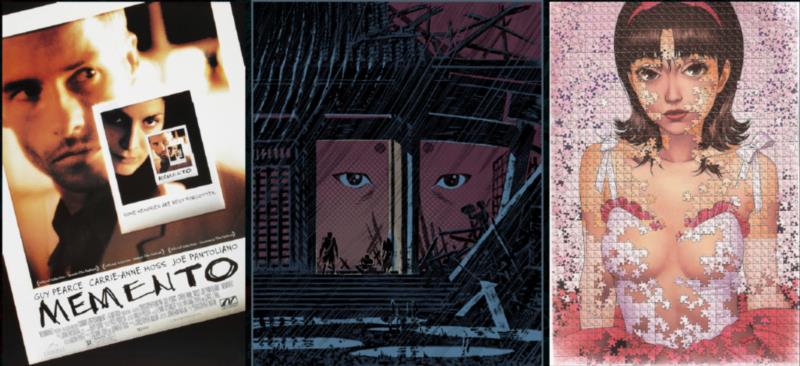

《记忆碎片》&《罗生门》&《未麻的部屋》

“致敬经典”,简而言之,就是对经典作品的致敬从而展开创作的思路。比如,《星球大战》、《幽灵骑士》、《头号玩家》甚至是《龙猫》都对大友克洋的经典作品《阿基拉》致敬。

《阿基拉》&《星球大战》&《幽灵骑士》

可以看出,电影海报的设计千变万化,但也有一些设计者选择“偷懒”,对其他优秀电影海报直接照搬,在大多数电影观众来说,是非常缺乏诚意的。所以,电影海报设计师需要传承,更需要改进。不过,优秀的例子也不少,比如,《让子弹飞》的海报、第53届台湾金马影展海报以及今年的台湾金马影展海报都颇显诚意。

在电影海报创作者的创作过程中,他们也需要向大师学习、致敬。邬老师为我们介绍了约翰·阿尔文、简明以及阮大勇等著名海报设计艺术家。在播放了几段相关短片后,使现场的观众对这些艺术家的敬意更深一步。

约翰·阿尔文设计的海报

简明设计的海报

讲座上邬老师还推荐了与电影海报相关的网站,供各位影迷们收藏~1.Posteritati照片http://posteritati.com2.http://www.blackdragonpress.co.uk随后,邬老师与之前参与互动留言“最喜欢的海报”活动的观众展开现场交流,邬老师在现场也补充了自己对这些海报的见解。比如,对《小偷家族》大陆版海报中雨伞的阐释,邬老师说,雨伞象征着家庭的保护伞,持伞人便是奶奶,是她一直在守护这个特殊却又温暖的家庭。

除此之外,邬老师还与四位观众进行了深入的交流。有观众问到,如今人们已经进入信息化、电子化时代,电影海报有没有可能介于电影预告片与海报之间的形式,通过小程序或者电脑编程变得更加丰富多样,有利于观众在其中发现更多关于电影本身的一些彩蛋或元素呢?老师回答道,这样的想法目前已经有人在付诸实践了,但投入成本比较大,只不过是少数人在做,更在于预算的多少。核心是做出好海报,再去通过这种形式丰富海报其中的内容。比如邬老师制作的第三届86358电影短片交流周主视觉海报和CineCina大路电影节海报都有动态版本,丰富了海报的多样性。

第三届86358电影短片交流周主视觉海报 动态版

讲座尾声,邬老师展示出了他典藏的电影海报,现场的观众十分期待的将典藏海报们“团团包围”,在一片片惊呼声中,各位观众情不自禁的拿起手机保留典藏海报们的风采。

最后,讲座在全场观众与邬老师的愉悦的交谈中落下了帷幕。相信这场干货满满的讲座与典藏海报展示能为在场观众留下最深刻、最美妙的一段回忆!

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享