【篆刻讲堂】临刻(三)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

汉代在中国文化史上,是一个辉煌灿烂的时代。她在军事上的强大、经济上的全面发展,使得农业、手工业、以及相应的上层建筑,如哲学、文学、史学、科技、艺术等,都无不超越前代。由于政治、经济、文化诸因素的影响、手工业制品也得到兴盛发展。这些都给印章艺术的发展,创造了条件,起到了直接或间接的促进作用。加之当时有用印之嗜,厚葬之风,生前官民皆人手一印,死后随之殉葬。因此,汉代印章特别发展与成熟,不论在形制工艺,印钮等方面都极为完备精美,一直为后代篆刻家作为学习的典范,为广大艺术爱好者所赞赏。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,首先与读者分享汉印临摹、创作等相关知识。

临摹,是学习篆刻的入门步骤与基本方法。汉印的临摹,是继承和借鉴优秀篆刻艺术传统的第一步。通过临摹,可以较深入地认识与理解汉印的基本特点与规律。同时在不断地临与摹的实践中,逐步掌握其表现技巧。在临摹熟练的基础上,进一步在篆法、字法、章法等上旁取博采,吸取姊妹艺术的有关因素,融汇贯通,还可以自成新貌,在篆刻艺术天地中别树一帜。

临摹汉印,有一定相对的步骤、方法和注意事项,若不按一定的程序与要求进行,往往花费了很多时间与精力,还不得其门而入。甚至有的人还易误入歧途,染上市俗之气,或是故作柔媚之态,或呆板生硬,或剑拔弩张、则难以改正,更难登堂入室。

临摹,具体可划分为摹写与临刻等,其步骤、方法与注意事项分述如下:

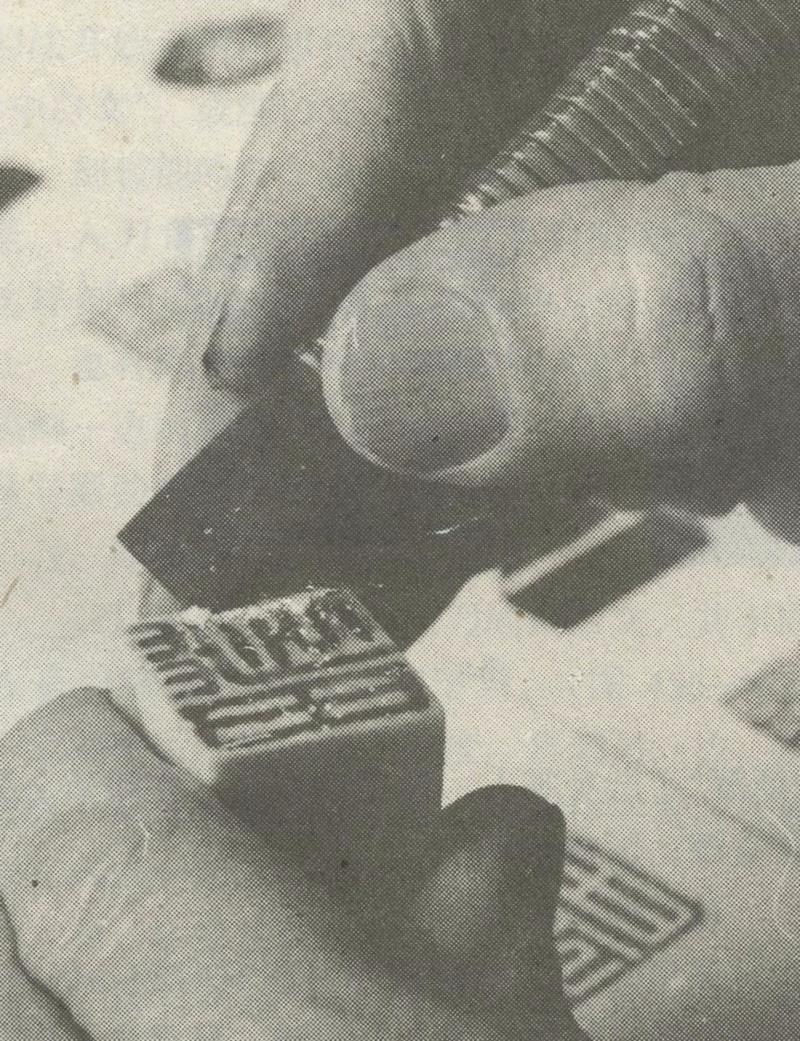

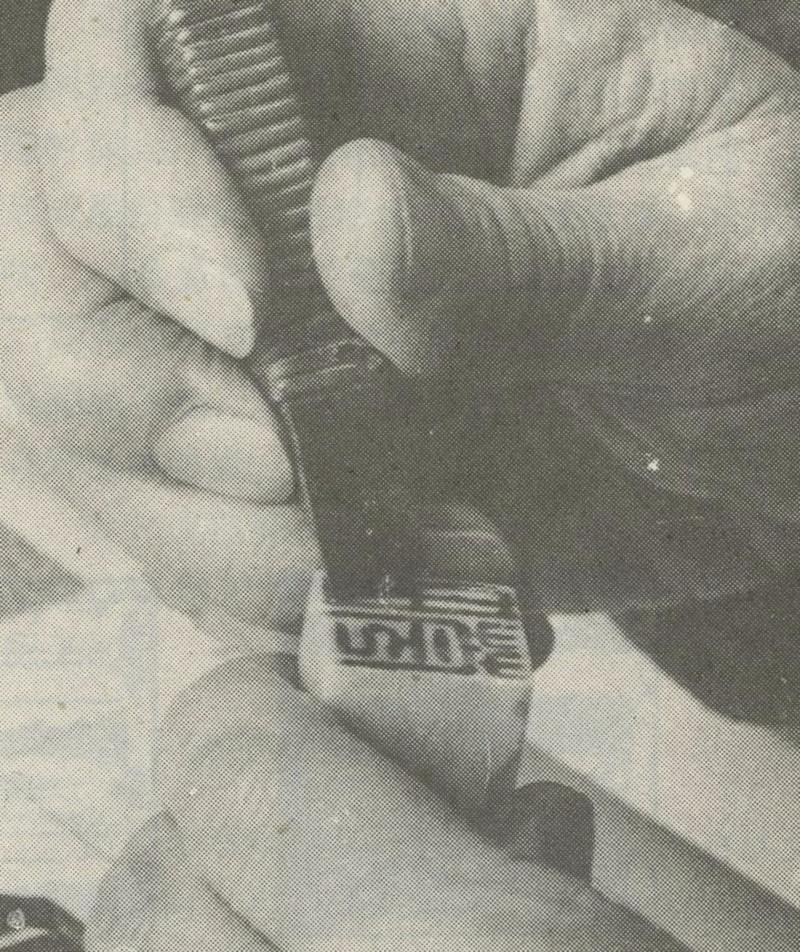

摹写有了一定基础之后,即对汉印的结构特征以及笔法在印文中的表现等,有了初步的认识之后,即可进行临刻。临刻略分几个方面:分述如次:

临刻用刀,是将墨稿转变成印章,从篆刻艺术角度来讲,这是有质的变化的。即以刀代笔,能在石上表现出书法的笔意,但同时也体现出用刀之迹与石味,使笔意通过刀石意味表现,刀笔结合表达出篆刻艺术中所特有的“金石味”和作者的艺术个性。

前人谈论刀法的文章很多,笔者曾在各种专业书刊上作过初略统计,约在三十上种以上。而常见的有《十二刀法》.(汪维堂《摹印秘论》)《用刀十三法》(陈克恕《摹刻针度》),《论刀十九说》、(姚晏《再续二十五举》)等,所谓十九法,即正入刀、单入刀、双入刀、复刀、反刀、飞刀、挫刀、轻刀、伏刀、覆刀、切刀、舞刀、涩刀、迟刀、留刀、补刀、复刀、平刀、冲刀等。名目繁多,加之各人理解和表达不一,因此更加紊乱,近乎玄虚,难以捉摸。我认为初学者不必为此而多费心思,只要能刻出好的效果来,就算是好的刀法。

刀法的名称,是由实践中总结出来的方法。由于下刀的方向、角度和用刀的轻、重、疾、徐,以及印材的软硬,线条的曲直等不同的主客观因素,因而便产生出各种不同的刀法。

从实践检验的角度来看。用刀方法主要是冲力和切刀两大类。

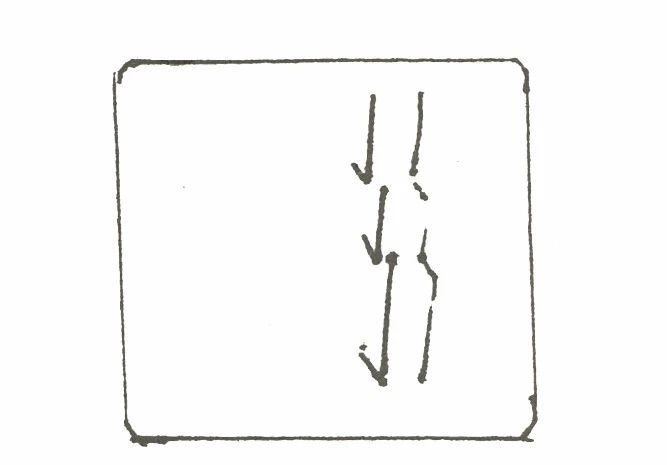

(1)冲刀法

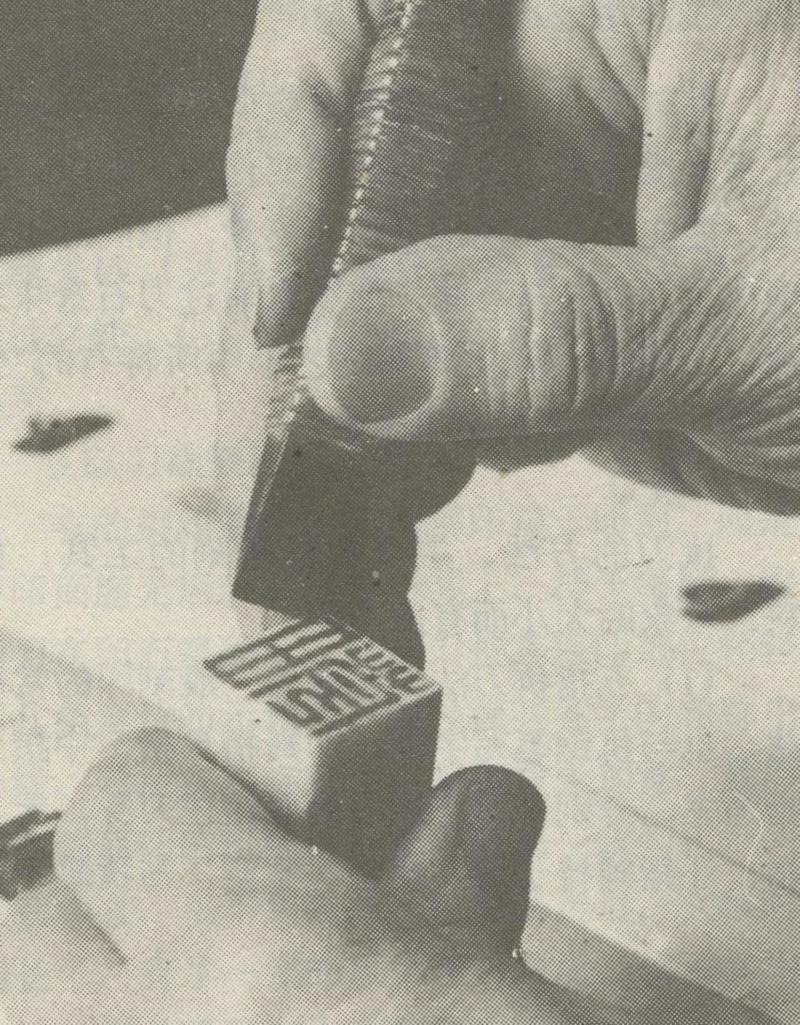

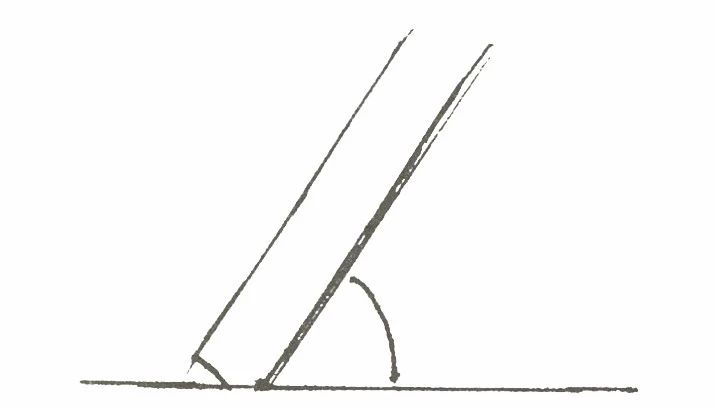

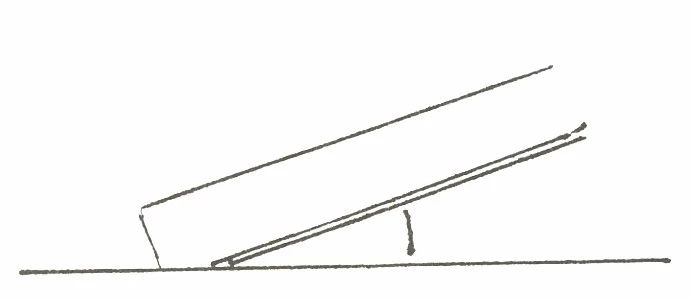

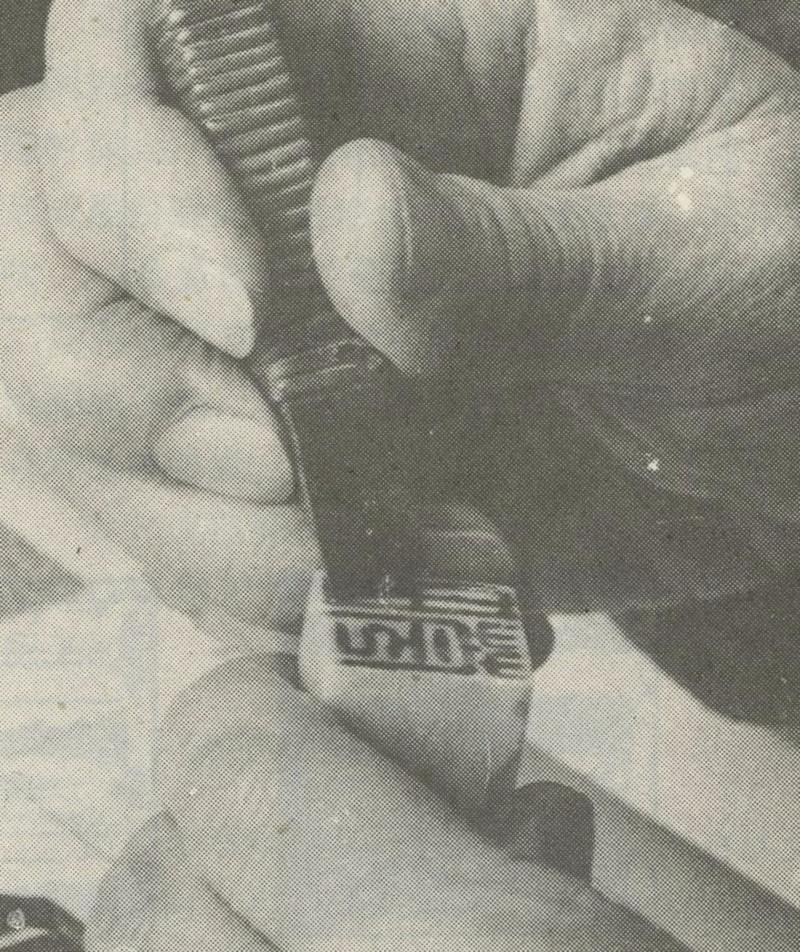

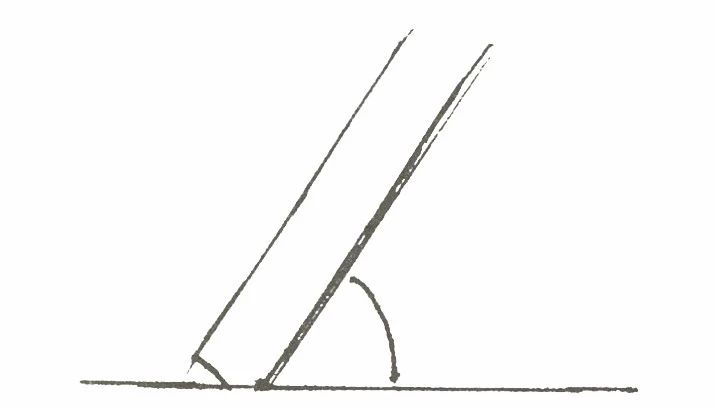

冲刀法是常用的一种刀法。执刀时,刀杆微卧,刀锋向外,刀杆与印面略成45度至30度角,用力往前冲进。不达笔画终端,不再提起。冲刀时应掌握要点。

①稳。就是要在冲进过程中,随时控制刀的速度和稳度,不使刀失控,冲出预定的线条界地,或是冲滑出线,伤石或伤手。为使稳,掌握好冲刀行进的速度和入石的深度,可以用无名指紧抵石章边缘,微微有弹性,以助用刀时之稳度。

②准。为保证入刀和运刀时的准确。在落刀时,刀角顺着要刻的线条的位置(根据需要,有时是在线的一侧,有时也可在线之中间),向前推进。在运行中执刀的角度起着重要的作用。如欲求准,执刀入石的内角,其度数越大(约40度至60度左右),其用刀越准,其角度小于40度以下,其冲力越大。

③狠。狠是在用刀稳准的基础上进行的。一般用刀角度小易发力、易猛。

但初学冲刀时,由于用刀角度过小,刀入石深,往前冲时容易滑刀,这是狠而不准之病。有时为求稳,刀深陷入石,难以前进,这时应调整入刀的角度,勿使过大,勿使过小。(这又与刀之锐钝,和石之坚软有关)。冲刀时,用刀能稳准狠,则表现出来的线条挺劲猛利、流畅自然。吴让之,黄牧甫,齐白石等人多用此法。

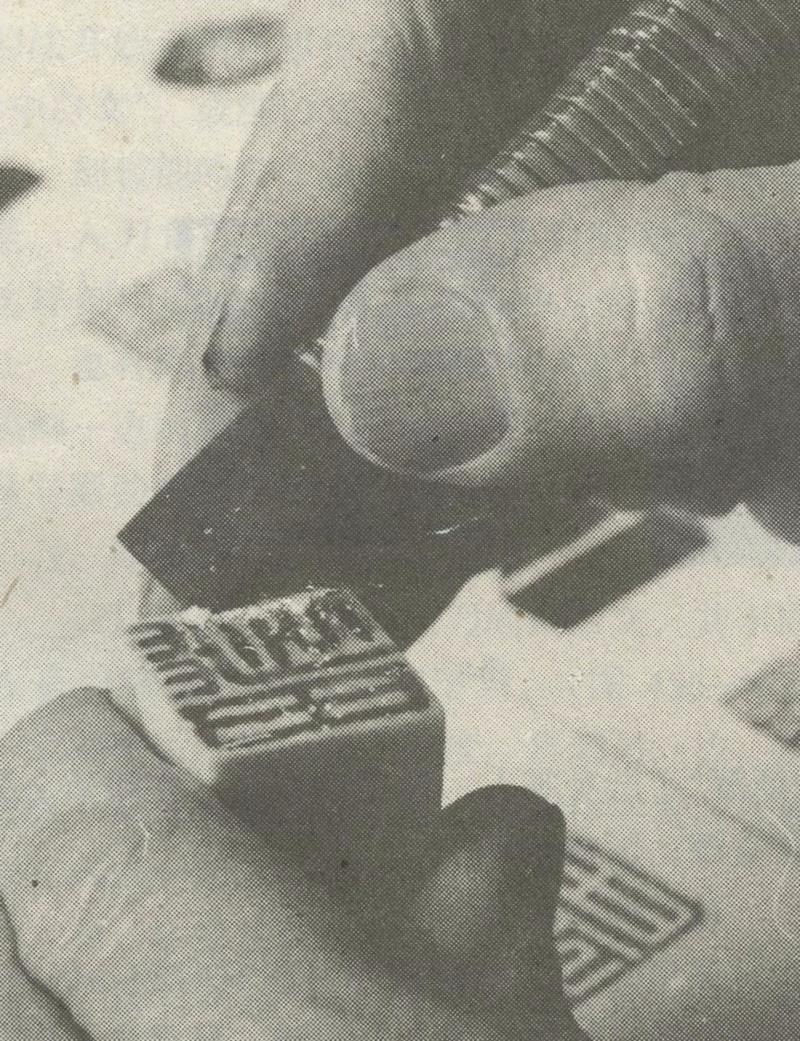

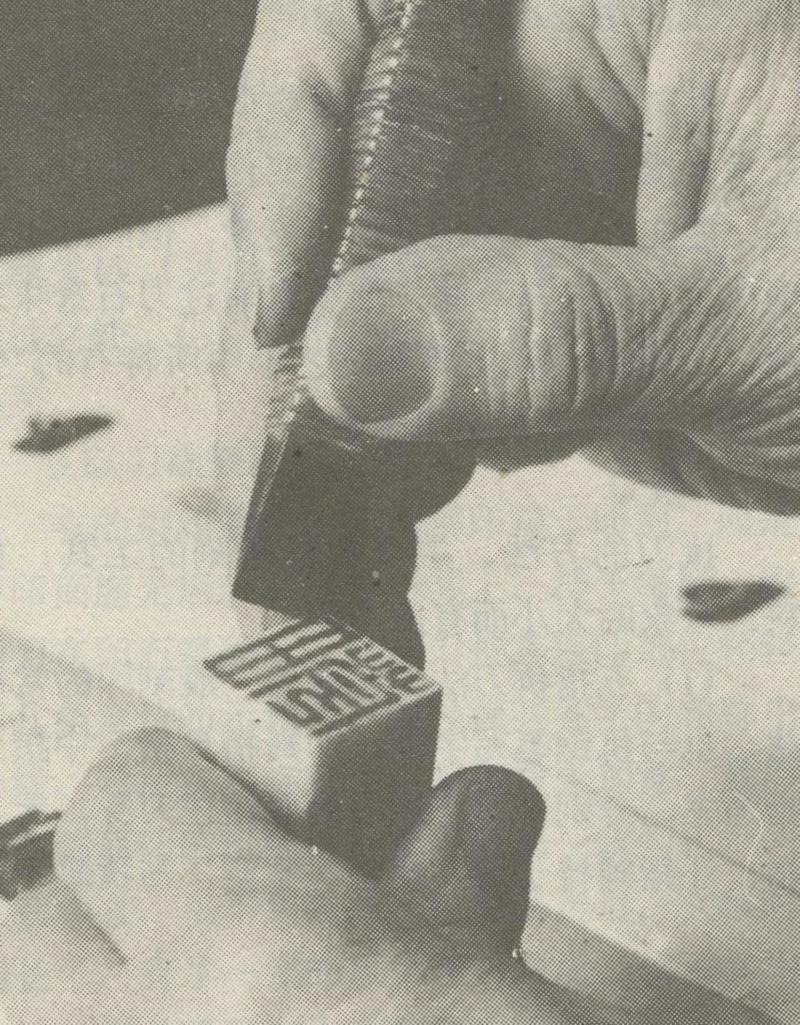

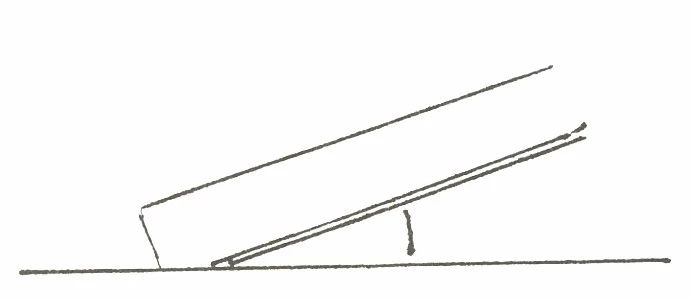

切刀时刀杆与印面大致成45度至65度角。徐徐往前运行。运行时,时提时按。这是积刀(点)成线。观其刀痕,有若不规则的锯齿状。用刀时仍需掌握冲刀时稳、准、狠的要求,因其用刀时着力不同,各有程度上的差别。由于切入与行进的方向不一,具体亦可分为三种情况。

①由外向内切。刻时先以刀锋前角入石,继以刀刃徐徐切下,然后一起一伏,伏则切入石,起则往内前进一节,如此节节前进,每切入一刀即一短刀痕,第二次切刀,可紧接前一刀,但更多时候是略有出入,结果是由许多短刀线组接成一长线条。相接时有出入的接头,即成为大小长短不等的波折起伏状线。

②由右向左切。刻时先以刀锋右角入石,然后由右至左方向徐徐切进即成。达到由外向内切的同样效果。

③由内向外切。这种用刀同冲刀的执刀入石法。其不同处是冲刀角度小,切刀对印面斜度大,亦是徐徐切进。这种刀法常用冲刀法混合使用。由于切刀所产生的线条,具有涩进之味,故有人也称为“涩刀”。其线条具有老辣、含蓄、浑厚之感,刻浑厚朴拙一类线条时多用之“浙派”丁敬身等人,擅用切刀法,在印学上开新立派。影响至今。(3)冲切结合

单用切刀,虽较含浑,但有时缺少气势,而冲刀易出气势,但常易露锋,显得薄。因此晚清以来不少篆刻家、常以冲、切两种刀法结合使用。使刻出的线条,有的显得刚劲有力,有些地方侧应有深厚结实之感,甚至在同一线条之中的不同阶段,也表现出这种效果。

不论是用冲刀、或是切刀,以及冲切结合的刀法,其主要目的,就是要通过刀法来表现笔法的意味。因此在临刻时,要注意观察审视原印上的笔与刀的结合程度与表现水平。尽力将它表现出来。不可因刀而失笔,也不可用笔而失刀。只有在刀中见笔、笔中见刀,方称用刀之上乘。

小编注:微信后台输入”篆刻讲堂“,即可查收本栏目往期回顾

责任编辑:朱小雨、高佳晨

您的转发与点赞是对我们工作的最大鼓励!

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享