很久很久以前

一位爱搞事情的导演

集结八位

的演员

创作了一部前有古人后有来者的大作

这部剧讲了什么

我也不知道

因为编剧就是他们九位

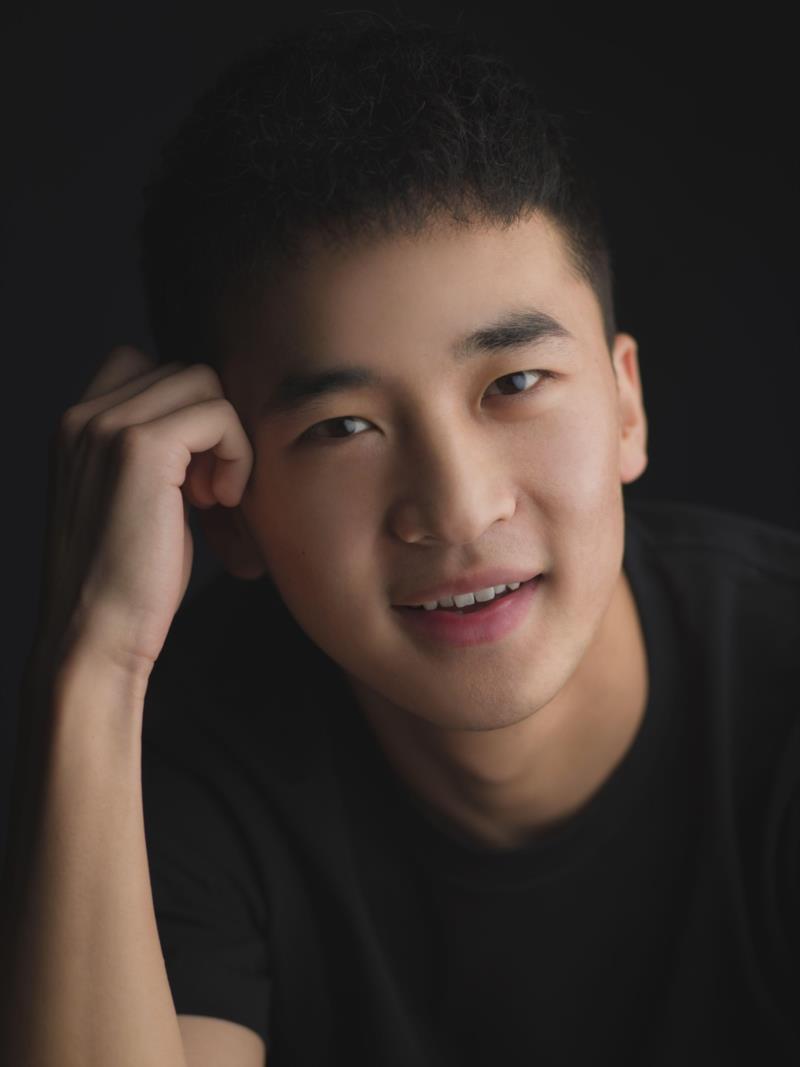

杨子奕

大家千万不要带着“我要去看看导演怎样还原《山海经》原著”的想法去看这部戏,这样你会迷失在原著里而错过了舞台上正在发生的场景!

《山海经》原著是一本丰富又复杂的经典,每个人读后都会有不同的感觉,而我们所做的事就是在经典中找寻与现代每一个人都能产生情感联系的简单故事,然后用有趣的方式把这个简单故事呈现出来。相比从一部剧中获得了怎样的思想和教益,我更想了解观众最直接的体验、被唤起了什么样的情感。

李黎

《山海经》这个组是我经历过休息时间最少的剧组……我们每天早上9:30就开始热身、不间断排练一上午,中午一小时休息后,又继续摸爬滚打整个下午,当导演发现我们已经精疲力竭、体力和脑力再也榨不出任何东西后,他才还我们自由……

演员每天都要带两到三件t恤,因为运动量很大,排练不到一个小时衣服就湿透了,然后我们把湿衣服换下来搭在电风扇上,这样等你第二件衣服湿透的时候,你的第一件衣服也差不多干了,可以换上了……

导演脑子里有很多想法,但他不会否定你的任何想法,而是引导、鼓励你在原有基础上再次尝试、不断优化,这样你就不会一直待在舒适圈;这种永远好奇、永远饥饿、永远不会让自己耽于满足的状态是我觉得最可贵的。

而且我们每次尝试新想法之前都不会做太多讨论,而是直接上手编排:所以在前期创作时我们会搜刮排练厅里的一切物件(咖啡杯、塑料袋、筷子、手机)当道具,有时候演员会因为之前没有讨论好路线而狼狈地撞到一起,但就是在这样的不断尝试中我们渐渐找到了更成熟的呈现方式。我很喜欢分组实验过后的互相展示过程,会让你重新认识同事:原来他们是那么有想象力和创造力。

如果可以的话,我真希望有很多小朋友来参观我们的工作过程,就是一帮叔叔阿姨在做他们最喜欢的事;我自己就是一位四岁孩子的母亲,每天回到家后我的孩子都会问 ,“妈妈,你们今天又玩了什么呀?”

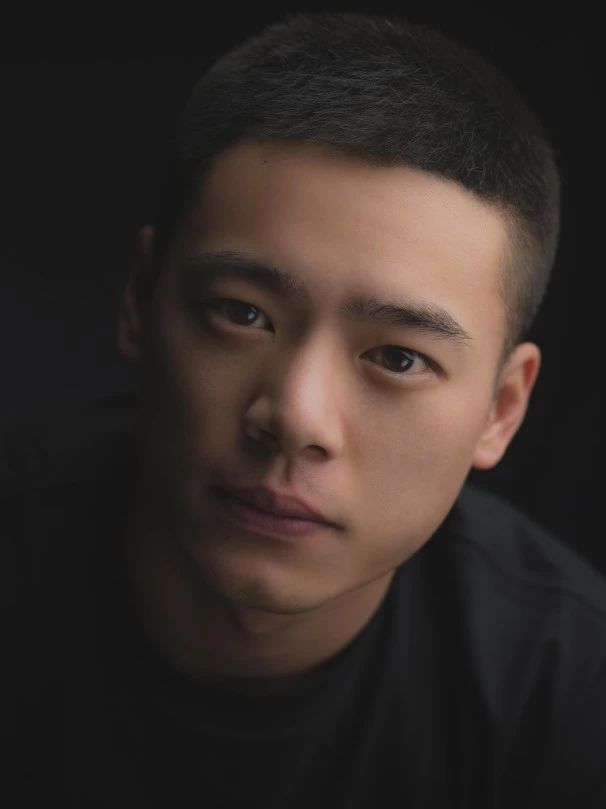

刘炫锐

《山海经》原作是一本奇书,里面记载了许多山川、河道及几百个神仙妖怪,保留了那个时代的中国人对世界的思考;原作作者不可考,所以学界有种观点:《山海经》不是靠一个作者在一时之间写完,而是一群人经历了漫长的时间共同完成。

去年8月,我参加了舞台剧《山海经》的工作坊,这是我第一次体验李富贵的集体创作方式,对体力、脑力要求都极高,当时我压力很大,但是现在回头看当时排出来的片段,我会很感动:每一个细节都能看到所有人思考过程,是集体智慧的凝聚,这和《山海经》原作的写就方式很像。

现在舞台剧《山海经》经历了两个月正式排练后,已经完全看不出当时工作坊的影子了:它和有确定框架的传统“三一律”戏剧不一样,我们每天都会更新前一天的东西;导演随时会有新想法,同事们下一秒就会创作出惊艳的画面,这样令人兴奋、新奇的氛围令人享受。

在排练中我觉得最美妙的一点是,人的创造力是无穷无尽的,比如我们拿起一块塑料布、打上灯光、让道具移动起来、再配合音效,舞台瞬间可以变成一片汪洋。在我看来这是戏剧的魅力所在:你不需要像电影大片那样做出很逼真烧钱的大场面,靠身边简单质朴的物件与舞台技术手段配合,加上主创与观众的想象力一起被打开,舞台便有了生命。

刘鹏

我们在舞台上从《惊梦》到《山海经》,里奇一直在和我们一起寻找舞台的可能性,《山海经》的创作过程是艰辛的,同时又是充满乐趣的!我们在创造的过程中也在不停的触碰自身的极限,无论是身体还是心理都在尝试更高的突破,我们总是觉得最完美的动作是在下一次!最完美的画面是下一次大胆的尝试!在这个剧组中最多的是:Try Again!最多的回答是:我来试试看!这是一种精神,奉献的精神,也是一种无上的团队精神!这在集体创作中是极其可贵的,需要每个人付出很多,奉献很多!我们更像一个大家庭,把所有的想法,情感,能量,汗水都堆在一起,让这个演出充满活力和生机!作为演员,总想做些挑战自己的事情,总想在这个舞台上做些神奇的事情……那么,现在我们正在做,并且充满信心。

刘苡辰

排练厅里的氛围很high,整天都是天马行空的头脑风暴,感觉在一个接一个地做那种画面感很强的梦,醒来后会觉得恍惚……

创作时思维在飞行,肌肉在撕裂(经常会“啊,我的某个部位”),但是又乐在其中,哪怕上一个实验失败了,喝口水,很快兴致满满地投入到下一个实验中去。在这种幼儿园气质的实验室里每个人都能量满格。

我不知道你最后会不会觉得《山海经》“好看”,但它绝不会无趣。

杨景然

在创作时,导演会先给演员一个大的想法和方向,比如需要看到书本打开的瞬间、各种神奇怪兽一下子充满舞台,然后演员们会分成几组,利用肢体、道具和灯光去即兴实验,努力完成他想要的东西;在这个过程中不同人会有不同想法,所以特别需要整个团队彼此倾听,共同选择实验结果里最好的部分,最后组织在一起。

导演的工作除了不断激发和整合我们的创作外,他作为一个外国人还提供了看待《山海经》这样的本土经典的全新视角:不仅仅是从“女娲补天”、“大禹治水”这类中国人耳熟能详的故事中反思人与自然的关系,也不限于用极富想象力的方式呈现书中各种神魔鬼怪的形象,还有探讨这些故事是怎样被一代代人讲述和重写、这些故事中蕴含的思想和文化怎样在几千年中被传递下去、最后成为现代人集体记忆的基础。

当演员们的视角和导演的视角结合在一起后,渐渐地我们找到了一种共同的、全球化的语言,我们的故事是讲给所有人听的。

陈山

如果要我形容下整个创作过程,我会把导演比做一个大孩子,而演员是一群小孩子,大孩子带着一群小孩子在玩儿。我们会把很多个人的经验用作创作素材,比如小时候做过的游戏、见过的画面、听过的故事,渐渐地,我发现自己找回了童年时期那种无所顾忌发散思维、可以用自己喜欢的方式去理解世界的最纯粹的自由!

我们会把这两个月积累的脑洞展现给观众,也希望观众在看完后能产生新的脑洞。一部戏不仅仅靠主创们把它搬上舞台就结束了,我们只完成了其中的一半,另一半是要靠观众共同完成的。

王维帅

“集体创作”这个词对于我并不陌生,我的认知里,每一部戏的产生都属于集体创作;只有团队里所有人齐心协力,才能让一部作品完整地呈现在舞台上。但是,李富贵同志带来的集体创作,却与我认知中的大相径庭,《山海经》和我参加的其它任何一部戏都不同,因为:

起始啥都没有!

一般来说,剧组建组第一件事就是让大家先熟悉下剧本和角色,而演员的工作是完成剧本的二度创作,发挥想象力让剧作家的故事更丰满。而富贵同志则不然,他像是一个从遥远的英国来的一位旅人,清澈纯净的眼睛里充满了兴奋,一来便开启全组讨论模式;这个过程对于我们来说,一方面让大家彼此熟悉,另一方面他从我们言谈举止中也更了解了中国。所以,《惊梦》里的牡丹亭,《山海经》里的上古时代,这些中国特色,逐步渗透到一个外国导演的脑海里了,包括前期采风等一系列准备工作也让他更了解中国的传统和文化。这很有意思,他是一个外国人,他会带来一些不同视角的解读,而不仅仅局限于传统认知,这也为这部剧最终呈现出来的想象力铺了一个很好的底。那么对比之前讲到完成剧作家的二度创作,我们做的,真的就是靠分享、讨论、不断尝试出来的纯一度创作了。。。。

《山海经》创作第一周的排练花絮

|猜你感兴趣|

(点击图片即可阅读)

点击“阅读原文”,即可购票

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享