芊荷展讯 | 对话与独白——董义方中国画创作文献展

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

对话与独白

——董义方中国画创作文献展

策展人|葛玉君

展览时间

2019/12/07—2019/12/22

研讨会时间

2019/12/07(六) 13:30

开幕时间

2019/12/07(六) 16:00

主办单位

支持单位

秦仲文研究会

展览地点

芊荷艺术空间

(上海市长宁区愚园路716号101室)

对董义方先生的关注,首先是在十年前我博士论文的写作期间,查阅到董义方先生发表在1957年《美术》杂志第3期上的《试论国画的特点》一文。在此文中,他提出的“‘线’是中国画的命根子”观点,在上个世纪五十年代的中国画论争中颇具影响。多年后突然接到了远在美国的董义方先生之子董二为的电话,后在美院会面,从此开始对董义方先生有了更为深入的了解。董义方不仅是一位优秀的艺术家,同时也是一位中国画理论的研究者,亦是一位艺术教育家。他16岁师从秦仲文学习传统绘画,在故宫博物院临摹古画并听取黄宾虹主讲的中国画理论,后入国立北平艺术专科学校、辅仁大学系统的学习油画、水彩等,可以说绘画技能较为全面。尤其值得注意的是,这样的学习经历,使得董义方较早的树立了中西方绘画比较观。新中国成立后,董义方虽然因为种种原因,与专业院校失之交臂,但在“改造”大潮中,他既对中国画发展保持着独立的思考与清晰、明确的观点,且发表了多篇学术类的文章,同时,董义方创作了大批与时代同步的建设题材的中国画巨作,并先后为人民大会堂进行巨幅绘制(待考)。在此阶段,曾多次前往桂林写生,与桂林结下不解之缘。文革结束后,董义方一方面出于对五六十年代延续下来的中国画命题及对当下中国画发展的反思,同时出于对源自中国牧溪的淡墨传统画法在中国画历史上的断裂,但却在日本得到很好发展的缘故,因而毅然移居桂林,多年来一直潜心于“淡墨山水”与现代“丛竹”新画法的探索,其艺术成就亦日臻成熟与完善。董义方的艺术实践无疑经历从“传统”熏陶到“西画”启蒙,再到“改造”思潮的影响,直至八十年代后面对中国画核心问题进行探索的“出新”之旅。而至今对他的学术观点与创作实践并没有引发深入的考察与广泛的关注。然而,董义方的绘画理论、艺术观点及其创作探索,对当下的中国画创作与教学来说,无疑是一个非常好的借鉴与反思的案例。这也是举办此次展览的初衷,让我们在梳理董义方的学术成果和创作的同时,也为当下的美术教育和中国画发展提供了一份不同寻常的养分。

关键词:传统 改造 出新 “线”是中国画的命根子 新山水画 建设题材 淡墨山水 丛竹

董义方1925年出生于河北遵化县,1941年16岁时,正式拜著名国画家秦仲文为师学习中国画,同年与秦仲文表侄女赵茹结婚。我们从现存的董义方创作于1941年的《绝壑深云》(题跋“辛巳重阳仿王奉常笔 燕山董义方”)中不难看出,董义方对于传统的临摹已具备一定的功夫。秦仲文发现董义方身上特有的绘画天赋,便介绍他入故宫博物院古物陈列所国画研究馆学习,国画研究馆的前身是1937年4月在古物陈列所附设的国画研究室(关于国画研究馆已有部分研究成果,如徐婉玲《古物陈列所国画研究馆开办始末》故宫博物院院刊,2014年9月。硕士论文王小青《古物陈列所国画研究馆考论》中国艺术研究院,2013年)。研究室聘请黄宾虹、张大千等著名艺术家为导师,招收全国青年画家,教学上主要以临摹历代绘画为主。国画研究馆在那个特殊的年代,培养出了北京画坛一批重要的艺术家,如晏少翔、陆鸿年、田世光等人。在跟随秦仲文以及在古物陈列所国画研究馆的学习经历,为董义方传统绘画大门的开启及扎实中国画基本功的练就,奠定了重要的基础。

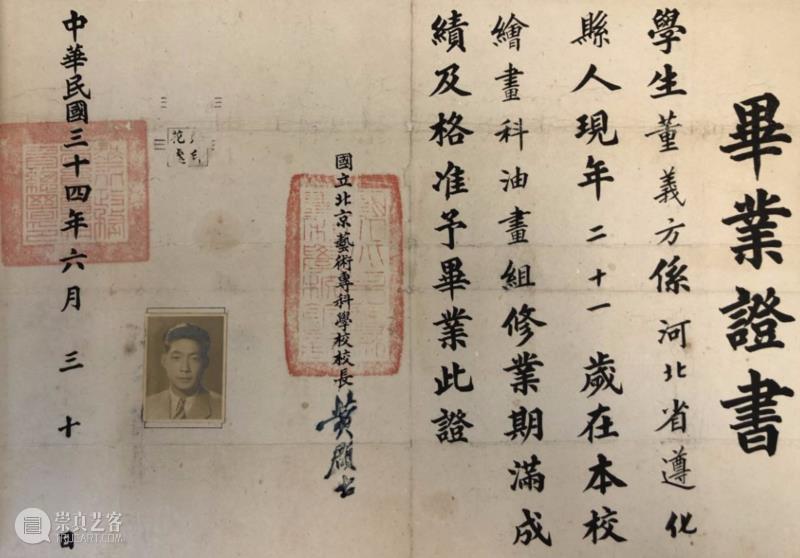

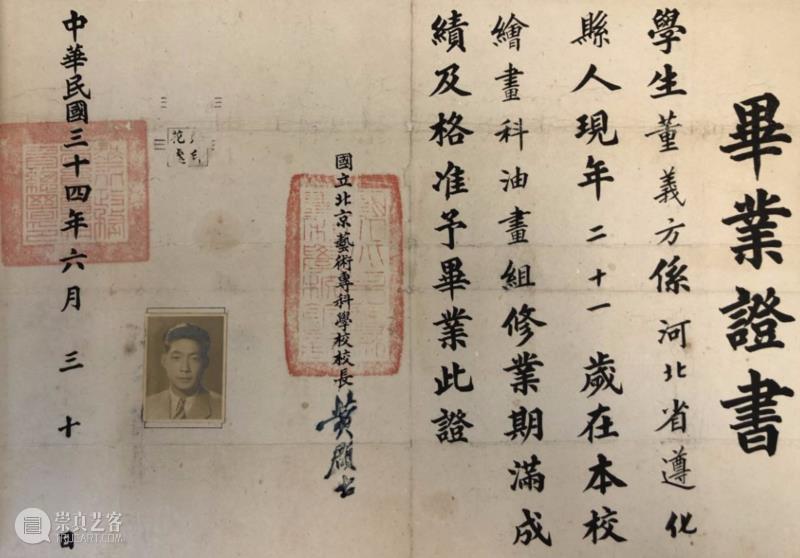

国立北平艺术专科学校毕业证书

1942年夏天,董义方考入国立北平艺术专科学校西画组学习,当时在西画组任教的几位老师均留学日本,包括深受印象派风格影响的卫天霖。董义方岳父赵玉生的哥哥赵奉生(后用名赵光贤)任辅仁大学教授兼副教务长,可能因此缘故,董义方在1945年时入辅仁大学,师从关广志与郑宗鋆学习水彩。同时和叶浅予的妻子戴爱莲学习英语,准备出国留学。抗战结束,原国立北平艺术专科学校改为教育部特设的北平临时大学补习班第八分班,董义方在1946年1月至8月期间在此担任助教,直至徐悲鸿先生北上担任国立北平艺术专科学校校长后,赴通州女子师范学校任教。

北平临时大学补习班聘书

众所周知,秦仲文是传统中国画的坚定主张者,也正是由此在1947年徐悲鸿与“三教授之争”后,辞去北平国立艺专的教职。不难看出,早期的董义方师从秦仲文以及在国画研究馆的学习,练就了扎实的传统功底,但与此同时,他又入北平国立艺专学习油画,入辅仁大学学习水彩,可谓中西兼习。正是在这样的学习环境下,20岁左右的董义方,就已经初步形成了其中西方绘画比较的观念,这也体现在他上个世纪五六十年代关于中国画论争中所阐述的学术观点里,并为其后关于建设题材的创作以及“淡墨山水”、新“丛竹”的探索奠定了前期的理论基础。

二、相融共生 时代新知

一个非常有意思的现象是,专业出身的董义方很长的一段时间里由于特定的历史原因没有在专业院校担任教职。1947年他以绘图员的身份进入青岛山东大学,1948年被国立山东大学聘用为医学院解剖科绘图员。1949年入职大连大学医学院,做绘图工作,由于工作出色,因此,董义方在任职一年后便被提升为绘图股股长。在此期间,他于1952年和微生物学家魏曦共同出版了《细菌学图谱》……值得庆幸的是,就中国画创作方面,董义方一直没有停止探索的脚步。在1959年、1960年时,董义方曾有两次机会进入专业艺术创作单位,一次是被北京画院聘为画师,当时崔子范先生负责此事;另一次是被时任鲁迅美术学院副院长张望先生批准,被鲁迅美术学院聘为教授,教授山水画。但最终由于行政调动等原因,都没有成行,而被迫到河南组建郑州大学,成为郑州大学的建院元老。八十年代后又辗转济南与大连任教。多年之后,在北京遇见崔子范先生的时候,崔先生还一直在感叹与惋惜。董义方与魏曦合著 《细菌学图谱》

新中国成立后,董义方的绘画创作大致沿着两个路径向前发展,其一是继续从师于秦仲文先生,进行强调传统笔墨的山水画创作。另一方面,则是他把西画学习经验与传统笔墨相结合,在一种中西方绘画比较视野下,于新中国初期的“写生”大潮中,创作了大量的写生山水作品,可谓独树一帜。这里面我想着重提及两幅作品,一幅是他在1953年创作的《大连海滨》,这张作品长120cm,宽为33cm,代表着他对新中国“新国画”的一种探索。这张作品有几点值得注意:首先,从题材方面来讲,这张作品创作的树林的那一边是正在建造的学习大厦,是新中国新气象的标志之一;第二,这是董义方新山水画创作的第一张,也就是说,在新中国成立之后,董义方深受中国画改造思潮的影响,开始主动思考如何表现新时代新气象的山水,因而借助山水写生,到大自然中去,对“新山水画”展开探索;第三,则是从技法上讲,在细心观察自然的同时,在技法上传统笔墨与西法语言兼收并蓄,一方面要在内容上表现新时代的新气象,达到政治上的正确,另一方面在语言上要更加强调笔墨性、艺术性,避免只注重内容而忽视艺术性的“标语口号式”创作的产生,这也是新山水画的重要特征之一。

从构图上看,这幅作品采取一种平远式构图,画面由三个部分组成,下方是茂密的树林,树林中有若隐若现的房屋;中间是海平面和山石;远处是天空。值得注意的是,在这样一张具有新时代新气象的新山水画创作中,如果我们仔细观察的话,其对近处茂密树林的刻画则是源于对传统的树木勾勒画法以及程式化的移植。而他对山石的处理也有北派山水皴擦点染的重要特征。从表现方式来看,这张作品从某种意义上能够解读董义方早期的绘画观,同时与新中国所要求的表现新气象的写生山水观相吻合。另外一张作品是他1955年创作的《潮水落下去的傍晚》,这张作品入选了“第二届全国美展”,并与齐白石等人的作品一同展出。此幅作品描绘的是大连历史上一个非常悠久的海滨公园——星海公园。在大连医学院工作的五年里,董义方无数次的用自己的画笔描绘了星海公园。《潮水落下去傍晚》这张作品,可以看作是董义方在前一张创作探索上的延伸,其非常重要的一个特点就是把油画与水彩画的技法训练融入到中国画创作中。在当时的中国画界,北方的画家的作品以海滨为题材的还是不多见。尽管我们无法看到这张作品的原作(原作被文化部收藏,后来的复制品被旅顺博物馆收藏),但是在董义方2000年重新绘制的作品中,可以明显的看到远处山石、近处海滩,海滩上的石头,以及海面上泛起的波澜等等,都是基于传统笔墨语言的一种重新组合与塑造,并且在这种塑造过程中,融入了透视法、水彩平涂等。

第二届全国美展(董义方摄)

董义方作品与齐白石《老鹰》一同展出(董义方摄)

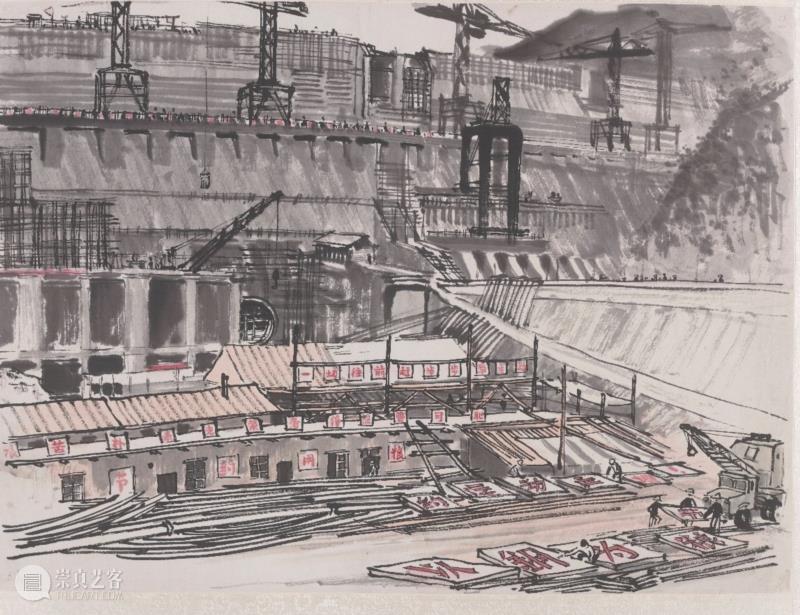

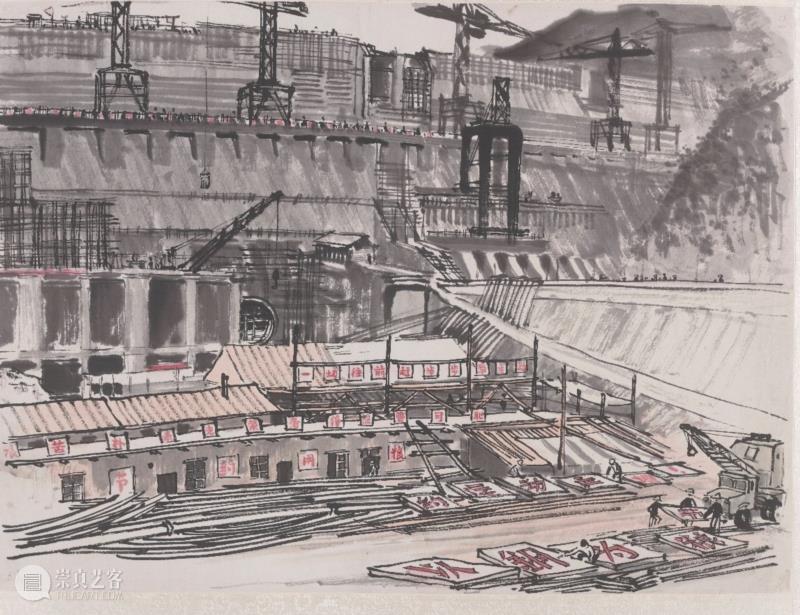

上个世纪50年代后,新中国在经济、科技和国防建设等方面取得了一系列成就。与此同时,艺术界也在社会主义建设热潮的感召之下,将创作的重点放到了反映社会主义建设、歌颂劳动人民和记录时代变迁的历史主题上。因此重大工程、工厂矿山、大江大河、雄伟建筑都成为了画家们刻画的主题,并创作出大量的时代经典。而董义方也同样是这一时代大潮的积极参与者。虽然董义方在建筑系教授素描,不在美院工作。但是他自愿深入生活,此一阶段他创作了如《三门峡水电站工地》《洛阳第一拖拉机厂》等一系列表现时代主题的作品。《三门峡水电站工地》高162cm,宽92cm。这张作品表现了三门峡水电站在建造过程中的火热场景,高高耸立的工作台、脚手架以及桥面上工人劳作的场面,与巨大斜坡下面正在安装发电站装置的场面形成上下呼应的关系。工地旁引水渠水流湍急的场景与工人热火朝天的干劲,形成了非常鲜明的对照关系,具有强烈的时代气息和感召力。为创作这幅作品,董义方进行了多幅的小稿写生,最后在各种样式参考的基础之上完成创作。董义方 三门峡水电站工地之一角

162x92cm 1960

(参加1960年第三届全国美术展览会)

还有一个值得关注的地方是,经董二为先生调研,董义方分别在1966年与1972年为人民大会堂两次创作作品,但遗憾的是目前还没有搜集到相关详实的资料,有待进一步的充实。董义方是一位非常善于学术思考的中国画理论家,他在五十年代先后撰写了《试论国画的特点》(发表在《美术》1957年3月号 7-13页)、《建立中国画素描教学体系问题》(发表在《美术研究》1959年2月号 27-35页)等文章,还有大量为发表的手稿。尤其《试论国画的特点》一文,成为上个世纪50年代有关中国画论争的重要文献,《美术》杂志对其专门组织讨论,前后发表了邓以蛰《画法与书法的关系》、秦仲文《中国画的特点》、刘海粟《谈中国画的特征》等多篇文章以及其它来信综述。董义方认为,“中国画最重要的特点就是‘以线为造型的基础’,‘线’是中国画的命根子。”而西洋画则是用“以光色分面为造型基础”的,这“两种方法完成了同样的目的,不能说谁高谁底,而且在适当情况下,他们之间又会合作。”但是要有主次之分,“若以‘光’为主,则线在辅助地位;若以‘线’为主,则‘光’必是从属。”基于此,董文归纳出了中国画所用“线”的三个特征,一、“线”组成在一起,达到表现质感的效果;二、“线”本身直接变成了物象的质量;三、用“线”改变与影响它周围环境的质感效果……董文发表后,很多文章表达了不同的意见,如邓以蛰就提出“笔墨”是国画的基本特点。刘海粟认为中国画的最大特点第一在“意”,第二在“笔墨”。《美术》编辑部在一个月内就收到20多篇文章,周原对文章进行整理后得出对董义方进行反驳的四种意见:一、“线”只能说是中国画的特点之一;二、不能把“线”的范围无边扩大,没骨、米点不属于线的范畴;三、中国画的构图、空间、背景以及色彩等特点并不是以线为基础的;四、中国画的特点是笔法、用墨、设色。短短的一个月内就收到二十多篇文章,足见此次讨论所受关注程度之高,影响之大!

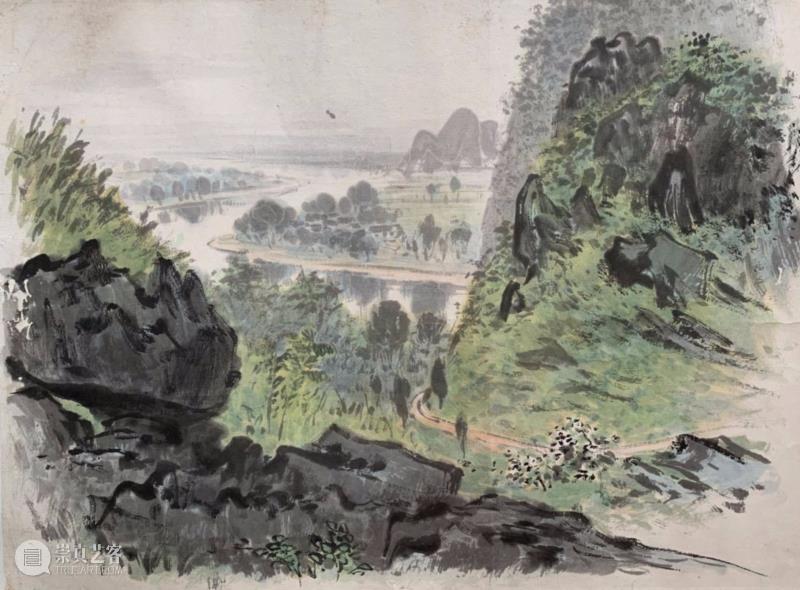

董义方 雨后朝板岩

1959年 《桂林山水画选集》

当然对这一讨论的解读应该放在新中国初期中国画论争这个大的语境中去考察,讨论涉及到如“中国画如何吸收西方绘画技法的问题”、“画中国画要不要学习素描”以及“画中国画的人如何学习素描”等问题,与此相关的则是中国画教学体系等问题。

三、文化观照 淡墨出新

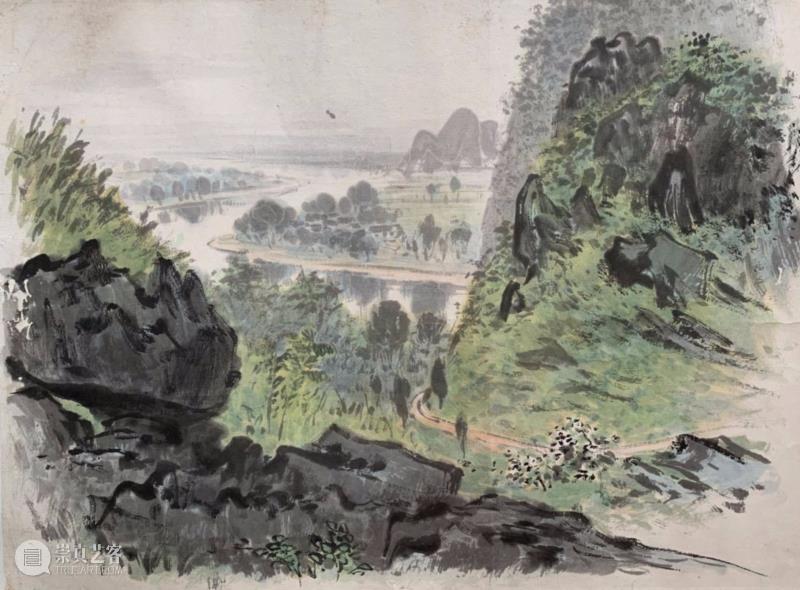

早在50年代初期,董义方就深入桂林,以桂林山水为题材进行了大量的创作,与桂林结下了不解之缘。1979年,董义方再次回到桂林进行考察,桂林对他的绘画起到了至关重要的作用。因此,1988年董义方退休之后毅然离开大连,搬到了桂林,在那里住下之后,用自己祖父传下来的一枚清代印章“青山白云楼主”作为画室名字,之后一直专心创作至2003年。这15年间,董义方立足桂林,潜心于反思、变革中国画的探究,并逐步创立完善了其“淡墨山水”,且在晚年继承明代“丛竹”的画法,创作出现代桂林“丛竹”的新画法。董义方 竹林写生

董义方钟情于淡墨山水与现代丛竹画法,与其对艺术史的研究与当下中国画问题的敏感反思有着直接的关联。其一,董义方在一篇文章中谈到,淡墨作画始于中国宋代,僧人牧溪可谓山水代表,他与隋唐五代以及宋时当代画风之用笔用墨均不同,但淡墨在中国并没有得到很好的传承与发展,之后牧溪作品倒是在日本受到极大重视,传至 20 世纪被誉为日本水墨画之父。牧溪作品遍藏于日本各博物馆和美术馆中,他创造的带有“水彩韵味”的淡墨山水在日本得以发展。1996年五岛美术举办了“牧溪-憧憬的水墨画”专题展览,2000年东京博物馆把牧溪作品陈列于日本国宝展中。(而董义方的绘画在日本也深受欢迎,并且多次在日本举办个展。)其二,董义方1996年在接受日本《水墨画》杂志专访时提到过三位艺术家:黄宾虹善于用“积墨”和“宿墨”作画;李可染善于用“浓墨”和重彩法作画;张仃以“枯墨”称著,专画中国北方的太行山。唯有淡墨画法没有专门研究者。而中国南方尤其是桂林雨雾迷离的山水现实和逆光下的景物最适合用淡墨表现。淡墨画法表现中景的山树、竹林、以及水的流动与倒影,均与其他画法不同。尤其与传统文人画区别的是,淡墨画法需要极精湛的“写实能力”,同时需要长期在大自然中写生、观察及对墨的准确调配使用,而非卧游于书斋,方才能表现出淡墨独特的精神。

其三,竹子是我国画家最常见的一种绘画题材,“丛竹”即竹林,唐代画家王维善画丛竹,北宋文同,创造深墨为竹叶面,淡墨为竹叶背之法;苏东坡“竹石图”一石一枝细竹,构图简练。之后画竹者多为折枝墨竹,画“丛竹”者极少。中国传统墨竹发展,既要利用传统笔墨之功,又要利用写生观察,还要吸取西法,注重光色变化和层次。因此,必须到自然中拜真竹为师。其四,在董义方看来,新世纪的商品经济消费文化势不可挡,喧闹而缤纷的色彩冲击着人的视觉感官,在这种情况下,便更需要朴素的艺术调剂生活,因此从美学角度出发,淡墨画法一定会大有前途。正是出于对现实生活语境的观照与反思,执着与自己的信念,长期以来,董义方自甘冷落,一直深入到南方大自然中,研究探索淡墨山水画法和传统墨竹的革新。董义方 中秋桂香满漓江

1983年

中秋桂香满漓江 局部

中秋桂香满漓江 局部

中秋桂香满漓江 局部

由此,便更容易理解董义方的淡墨山水,他在淡墨山水(包括丛竹与色彩淡墨山水)中注入了光影、素描、透视、水彩等多种技法,注入中西方绘画观念的融合考量,注入一种精微观察自然的视野与范式……这些创作的独特之处则是在对时代命题与绘画本体问题的思考与回应。董义方提出了自己的解决方式,且独具一格,别开生面。而他的丛竹与淡墨山水相结合,有效的融合在一起,给人一种如临其境的感觉,既有精微的观察、刻画,又有总体的把握,并且还创作了大量的彩色丛竹。在我个人看来,董义方的淡墨山水创作与丛竹画法,可以说是中国画界近几十年来的一种重要且独树一帜的探索与革新,值得引起我们的关注与思考。

董义方 漓江中秋月

董义方 漓江中秋月

1995年

作为一位重要的中国画家,董义方的创作从传统山水切入,融合西方与时代精神在“新山水画”的道路上进行拓展,而在后期则对中国画的传统及当下生态进行更为深刻的反思,潜心十几年逐步完善、成熟的创立其独具风格的“淡墨山水”与“丛竹新法”。与此同时,作为一位教育家,他对中国画的理论建设、学科建设均提出很多重要的建设性意见,而长期以来对董义方的研究成果并没有引起学界的任何重视,此次文献展在某种意义上只是对董义方研究的一个起点。而本文也只是挂一漏万的介绍性阐述,期待之后对董义方有更为深入的研究。

董义方(1925—2006)

1925年生于河北遵化。1941年,董义方从河北遵化县考入北京河北中学。同年拜同乡和亲戚秦仲文学习山水画和墨竹。后入黄宾虹主持故宫古物陈列所国画馆学习临摹古画,并听取黄宾虹的理论讲授,打下了传统绘画基础。1942年考入国立北平艺术专科学校 (中央美术学院前身)绘画科油画组,师从卫天霖学习油画。学生时期,油画写生《中南海荷花》入选“北平画展”。1945年毕业后,在辅仁大学师从关广志和郑宗鋆学习水彩画半年。194年任北平临时大学补习班第八分班 (中国美术学院前身)助教。同年因徐悲鸿北上重组国立北平艺专,被强行解聘。之后为了生计辗转于通州女子师范学校,山东大学等。董义方先学了中国画又学了油画和水彩画,形成中西独特的画风。1955年经蔡若虹介绍入中国美术家协会。1955年在大连医学院工作期间,以大连星海公园为题材的作品“潮水落下去的傍晚”参加第二届全国美术展览。其作品代表新山水画,受到美术界的关注和热议。由人民美术出版社出版,并用5国文字出版发行。董义方相继在1957年在《美术》三月号发表来了“论国画的特点”和1959年七月号在《美术研究》 上发表“建立中国画素描教学体系问题”发表文章支持传统国画的传承的主张。1959年被教育部从大连工学院水利系(现在的大连理工大学)调到河南郑州组建郑州大学土木建筑系。在河南期间进行大量的艺术创作。先后创作了以黄山为题材的《巍然巨人》。被中国政府赠送给古巴政府。为人民大会堂河南厅作画《洛阳桥》。为纪念二七大罢工五十周年而作《二七名城在前进》。在《奔流》杂志上发表。为二七纪念塔及邙山外宾接待室作画《邙山提灌站》。1983年任山东工艺美术学院服装美术系主任。1986年回到大连工作,任辽宁师范大学艺术教研室首任主任(艺术学院前身)之后退休到桂林,创造了淡墨画法。

中央美术学院博士、副教授,硕士生导师,中央美术学院研究生院书记兼教学部主任。硕、博士先后攻读于中央美术学院人文学院,2011年获博士学位并留校任教,研究方向为“中国近现代美术研究”。

主持中央美术学院实践类博士的教学培养工作。讲授“中国近现代美术研究(1840—2000年)”、“新中国美术研究(1949—1976年)”专题课程,主要研究领域集中于中国近现代美术史论与思潮研究,当代美术批评与展览策划。

近些年来,在各类学术核心期刊上发表学术论文五十余篇,负责、参与多个国家课题,并策划多次重要学术展览活动。

部分作品欣赏

董义方 席地而睡

1957年

董义方 早晨的群山

1957-1959年

董义方 七星岩

1957年

董义方 以钢为粮

1960年

董义方 三门峡水电站全景二

1960年

董义方 三门峡工地写意

1960年

董义方 黄山朝阳

1961年

(原作被文化部选送至欧亚四国巡展并赠送给古巴总统卡洛斯特)

董义方 桂花

1963年

董义方 红旗渠

1975年

董义方 春树为花

九十年代

董义方 兴坪山水甲桂林

董义方 红妆素裹

1997年

【观展贴士】

活动地址 | 芊荷艺术空间(上海市长宁区愚园路716号101室)

地铁路线 | 2号线、11号线江苏路站2号口出,左转直行200米即到

公交线路 | 20路、138路、330路、825路,愚园路镇宁路站,下车即到

周边停车位有限,建议绿色出行。

文字|葛玉君

编辑|刘 娜

长按二维码关注我们

芊荷艺术空间

LUSH LOTUS ART SPACE

开放时间:周二至周日10:00-18:00(周一闭馆)

地址:上海市长宁区愚园路716号101室

电话/传真:021-52231736

邮箱:qianheyishu@163.com

网址:www.qianheart.com

微信:芊荷艺术空间官微

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

董义方 漓江中秋月

董义方 漓江中秋月

分享

分享