昊美术馆荣幸地宣布,作为《www和中国新媒体艺术三十年》三年计划之第一年项目,张培力、汪建伟、冯梦波三人联展“美丽新世界”(Move on China 2019)将于2019年12月12日于昊美术馆(上海馆)举办,且展览期间伴有大型跨学科论坛,敬请期待!

在万维网(www)诞生及“中国现代艺术大展”之后三十年的今天,影像和数字艺术日益成为当今公共文化空间中不可忽视的力量。昊美术馆计划在三年内以三次展览和大型论坛及专著出版的方式重访中国新媒体艺术在这三十年当中的重要节点。

冯梦波、汪建伟、张培力三位艺术家对影像艺术和数字媒介做出了杰出贡献,为新形式的媒介赋予了来自艺术家自身的内在理由,也铭记着社会转型和时代变迁。

本期分享内容为:冯梦波代表作品介绍。

* 图文致谢艺术家

关于艺术家

ABOUT ARTIST

冯梦波

👇🏻下滑可查看详情👇🏻

*艺术家肖像摄影:

Olivo Barbieri ©2018

“不懂历史的人注定要重蹈覆辙。

——乔治·桑塔耶拿(George Santayana)

1993年我到北京去写中国的当代艺术。有人告诉我这样一群艺术家,他们代表浪漫主义的最远点,有的是形式主义者,有的热心于政治,有的是书呆子。冯梦波是书呆子中的书呆子。但通过这些年的观察,我认为他同时也是浪漫主义者和形式主义者;虽然他的艺术创作从不直接触及政治,但却透漏出他的政治意识。

冯梦波的聪明不仅仅包括他的各种创作风格,还包括他的多重敏感性。他能将渴望储存在电脑时代的冷酷美感中;他能用对历史的怀念来充斥对未来的预想。当在作品涉及残杀及虐待时,他仍会为其染上一丝甜蜜的残迹。甚至当作品的内容是争夺权利时,他仍然是在贬低自己。这些作品也许是在吹嘘自动化的光艳,但无论是否明显,冯梦波却始终身在其中 。有时他是自己设计的游戏中的俘虏,被亲手放进充满虚拟怪兽和敌人的领地;有时他却又仅仅是黑暗的英雄世界的作者。

……

冯梦波的作品告诉我们,你必须知道前方面临什么,才能发现身后有什么。那些不重温历史的人注定永远不会知道。”

——安德鲁·所罗门(Andrew Solomon)[1]为冯梦波个展《一比特》(Yi Bite)画册撰写的文章,2009年,前波画廊出版

代表作品介绍

MAJOR ARTWORKS

01

《游戏结束:长征》

《游戏结束:长征》组画在“我们的未来”展出

UCCA,2008

《游戏结束:长征》

画布丙烯,42张 @100x88cm,1994

Game Over: Long March

Acrylic on canvas, 42 pieces @100x88cm, 1994

1992年起,冯梦波以任天堂红白机和世嘉游戏机为灵感,创作了一系列假想的电子游戏组画,题为《游戏结束》,用黑底、极少的颜色、低像素和电视扫描线,前瞻地体现了电子游戏特有的美学。1993年从威尼斯双年展回来后,他买了第一台苹果电脑和电子合成器,玩得不亦乐乎,同时开始创作《游戏结束:长征》,于1994年完成了这套42张的组画,连同用电脑创作的电子幻灯片和其他几套作品一起,展出于汉雅轩的同名个展。

《游戏结束:长征》组画于开幕当日被尤伦斯夫妇收藏,后于2013年为古根海姆美术馆收藏。

主要展出经历:

“游戏结束:长征”,汉雅轩画廊,香港,1994

“我们的未来”,UCCA,北京,2008

收藏:古根海姆美术馆

02

《私人照相簿》

《私人博物馆》主界面截图

《私人照相簿》

互动装置,1996

My Private Album

Interactive installation, 1996

冯梦波在1995年得到了全套最新的苹果电脑、扫描仪、打印机、数字化仪和视频数字化设备,即开始学习使用互动软件。开始他打算把自己的家庭相簿和影音记录整理成数字化档案以便保存,后来发现这些资料是几代中国人的共同记忆的一部分,遂用了一年时间完成了中国首部互动艺术作品《私人照相簿》,观众可以用鼠标沿着四条主线自由浏览。

《私人照相簿》自1996年起在世界各地展出,1997年展于第十届卡塞尔文献展,是这届仅有的两件使用电脑完成并展出的作品之一,远在“新媒体艺术”这个词汇出现之前。

主要展出经历:

“遥远的连接”,格拉茨新美术馆(奥地利),耶鲁撒冷基金会(以色列),尼古拉伊当代美术馆(丹麦)等,1996-1997

第二届广州双年展,1997

里昂双年展,1997

第二届约翰内斯堡双年展,1997

第十届文献展,卡塞尔,1997

03

《Q4U》

《Q4U》截图,2002

《Q4U》

互动装置/在线项目,2002

Q4U

Interactive installation/online project, 2002

《Q4U》是冯梦波使用“雷神之锤三”的游戏引擎完成的Q系列作品的第二部(第一部为《Q3》,1999,数字电影)。冯梦波把自己的身体用三维建模置入这个著名的第一人称射击游戏中,并将全部角色替换为同一形象,投入到一场无谓而无尽的厮杀中去,不但开创了独具个人特色的暴力美学,而且把暴力的对象指向自己。

《Q4U》是受第十一届文献展的邀请,由芝加哥文艺复兴协会支持,历时两年完成的。这个作品不仅仅是一个多屏互动装置,而且通过互联网连接服务器,世界各地的观众可以登陆参与游戏,艺术家本人也会不时地从北京登录旁观或参与。

主要展出经历:

“Q4U”,文艺复兴协会,芝加哥,2002

第十一届文献展,卡塞尔,2002

Lab3D,Cornerhouse,曼彻斯特,2003

04

《阿Q》

《阿Q》截图,2002

《阿Q》

互动装置/在线项目,2002

Ah_Q

Interactive installation, 2002

《阿Q》是冯梦波在前作《Q4U》的基础上,搭建了一个全新的虚拟场景,名为“死亡之镜”,并用跳舞毯代替鼠标键盘,让观众以跳跃代替手部操作的一个互动装置作品。

《阿Q》于2004年荣获Prix Ars Electronica互动媒体艺术优异奖。这是中国艺术家在这个领域获得的第一个也是迄今为止的最高奖项。

主要展出经历:

首届广州三年展,2002

“然后,中国?”,蓬皮杜艺术中心,巴黎,2003

“Ars Electronica 2004”,林茨,奥地利,2004

05

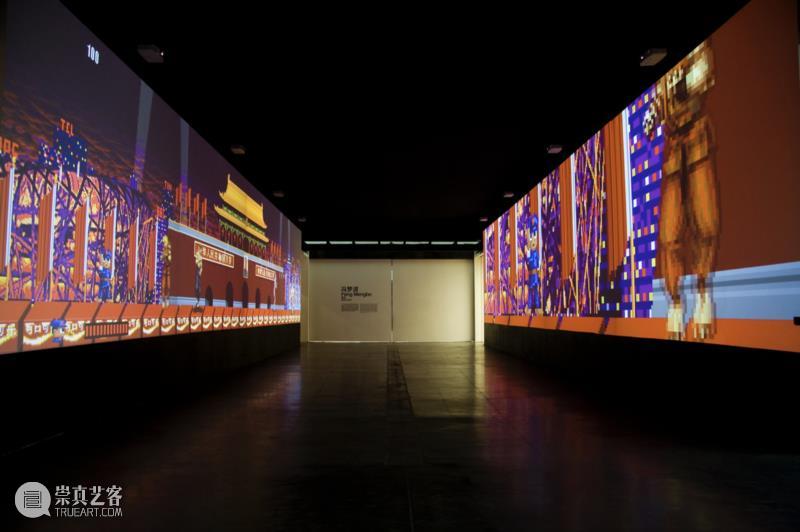

《长征:重启》

《长征:重启》,UCCA,2009

《长征:重启》

互动装置,2008

Long March: Restart

Interactive installation, 2008

冯梦波于1994年完成组画《游戏结束:长征》时,即声明这是未来电子游戏的草图。14年后,在卢悦的帮助下,冯梦波以小红军为主角,把长征的传奇故事转变为有14个关卡的电子游戏《长征:重启》,从雪山草地打到太空,去解放全人类。8个投影组成的双屏幕将本来有限的卷轴视野一字展开,观众使用无线游戏手柄,实现了“进入”电子游戏的梦想。

《长征:重启》大受欢迎,自2008年起在世界各地不断展出。

主要展出经历:

第三届广州三年展,2008

“重启”,UCCA,北京,2009

“冯梦波”,MoMA PS1,2010-11

“2010年中国当代艺术邀请展”,中国美术馆,2010

光州双年展,2012

“Gameplay”,ZKM,德国,2013年至今

“新遗产的场景:收藏中的当代艺术”,美国现代美术馆(MoMA),纽约,2015-16

“无限游戏”,昊美术馆,温州,2018

收藏:

美国现代美术馆、古根海姆美术馆、洛杉矶郡立美术馆、尤伦斯基金会、香港M+美术馆、白兔艺术基金会、汉雅轩

06

《真人快打》

《真人快打》海报,2011

《真人快打》

互动装置,2011

Trueman Fight

Interactive installation, 2011

冯梦波一直爱玩原版的《真人快打》(Midway出品,1993),幻想着有朝一日自己也能做出这样的真人拍摄格斗游戏。2010年,冯梦波再次请卢悦帮忙,邀请亲朋好友,给每个角色拍摄了32套动作序列,配上真人的音效和特制的大招。两名观众可以从16个角色中任选,使用街机控制器对战。

这个互动装置使用了古老的幻景技术(holo vision),通过反射把游戏画面呈现在精心布置的舞台上,远景是大都市的天际线,近景是一片拆迁后的废墟。

《真人快打》的技术复杂,呈现不易。此次即将在昊美术馆展出的是为上海特别定制的舞台版本。

主要展出经历:

“纸上美术馆”,伊比利亚当代艺术中心,北京,2010

“梦波2012”,个展,今日美术馆,北京,2011

“数码巴比肯”,王府中环,北京,2018

07

《私人博物馆》

《私人博物馆》之一:美工室

光栅立体照片,100x70cm,2012

《私人博物馆》

摄影,2012

My Private Museum

Photography, 2012

冯梦波自从2010年第一次去上海自然博物馆就爱上了这个地方。上世纪七十年代,该博物馆举办了“从猿到人”的主题展,影响全国。它的建筑、展览内容和形式从八十年代起就基本保持原样,令人恍如隔世。冯梦波用两年的时间深入拍摄了这个博物馆的方方面面,想象着自己是受命为这个博物馆拍摄一本馆刊。最终的作品是一个近百张照片构成的展览,包括精确的彩色照片、浪漫的黑白照片和神奇的光栅立体照片,并出版了同名画册。

冯梦波对历史充满兴趣,这个博物馆对他来说像是尘封多年的少年时光,十分珍贵而私密,所以他把自己的作品直接命名为《私人博物馆》。

上海自然博物馆已于2013年搬离延安东路260号,冯梦波的《私人照相簿》成了这个1956年成立的旧馆的全面记录和动人挽歌。

主要展出经历:

“私人博物馆”,沪申画廊,2012

08

《短波》

《短波》音乐会海报,2016

冯梦波受家庭影响,自幼喜欢音乐和表演。从1993年开始使用电子合成器和多轨磁带机以后,为自己的视频和互动作品创作了大量音乐和音效。

冯梦波在童年时期,经常趴在爷爷的收音机前搜索短波电台里的音乐,那种紧张的气氛和嘈杂的噪音令他终身难忘。2014年起,冯梦波开始自学打鼓,并邀请巫娜一起演出,后又和新裤子、DJ Cavia、DJ Elvis、张亚东和鼓手贝贝等音乐家合作演出,均题为《短波》。

主要演出:

三影堂摄影艺术中心,2014

汉堡文化宫,2014

武汉403艺术中心,2015

萨蒂亚特灯塔展览中心,阿布扎比,2016

北京媒体艺术节,2016

“不可能的乐队”,上海当代艺术博物馆,2017

“未来馆之夜”,今日美术馆,北京,2017

蛇形美术馆北京展亭,2018

09

《童年》

连环画《童年》封面,2018

《童年》

连环画,2018

Childhood

Picture-story book, 2018

和他的同代人一样,冯梦波的美术启蒙教材是小人书(连环画)。他从小就临摹里面的人物,也试着连写带画,再用缝纫机装订起来,幻想着以后能出版一本自己的小人书。

连环画从上世纪八十年代以后逐渐退出了历史舞台,冯梦波深感可惜。从他主持中央美院版画系的第六工作室后,就把连环画作为第一课,带着学生们阅读欣赏经典名作,再严格按照传统连环画的格式完成作业。

冯梦波于2018年起开始创作一套自传体连环画,借用高尔基的三部曲《童年》、《在人间》和《我的大学》的题目,描写自己从出生到1993年的生活。第一部《童年》完成后,冯梦波把108张画面做成电子幻灯片,又去电台对照脚本录制旁白,配上和年代一致的唱片录音,完成了一部同名4K视频作品。

主要展出经历:

第十届深圳水墨双年展,2019

“山水-被压抑的自然”,李应鲁美术馆,大田,韩国,2019

10

《大收藏家冯梦波》

公众号《大收藏家冯梦波》图标

2018年10月底,冯梦波突发奇想,把自己多年的收藏做成公众号跟朋友分享。为了显得霸气,开玩笑地命名为“大收藏家”。

冯梦波的兴趣极广,玩什么东西都要深入钻研,心无旁贷,玩够了就转入下一个,多年来收集了无数书刊、海报、电子设备、乐器和玩具等。这些收藏是他生命的物证,也直接或间接地启发了他的创作。

这个公众号里的每一件藏品都由冯梦波本人亲自拍摄、写作和校对。他把这个公众号当作一部个人编撰的百科全书,以收藏品为线索,生动地展现了一个艺术家的成长经历和众多作品的诞生过程。这个公众号计划于2020年初完成三百篇后结束,预计约50万字和超过5000张图片,将结集出版并举办同名展览。

* 注释:

[1]安德鲁·所罗门(1963.10.30-),美国作家,现居纽约及伦敦,作品涉及政治、文化和心理学。曾为《纽约时报》、《纽约客》等报纸专栏作家,作品内容多包括抑郁、苏联艺术、阿富汗及利比亚地区的文艺复兴,其代表作品《走出抑郁》获得2001年美国国家图书奖、2002普利策新闻奖最终提名,被《时代》杂志列入十年百部最佳作品;现为美国哥伦比亚大学医学中心临床心理学教授。

-

关于展览及相关参展艺术家信息,

点击以下链接阅读更多:

*文中图片均来自艺术家

版权归艺术家所有

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

图片©昊美术馆

昊美术馆(上海)是具备当代艺术收藏、陈列、研究和教育功能的全新文化机构,坐落于上海浦东,共有三层展览和活动空间,总面积约7000平方米,于2017年9月正式对外开放。昊美术馆首创“夜间美术馆”的运营模式,常规对外开放时间为周二至周五下午1点至夜间10点,周末及节假日开放时间为上午10点至夜间10点。此举能让更多观众在工作之余前来美术馆观展,昊美术馆也举办“国际策展人驻留项目”、“户外电影节”、“雕塑公园”等国际交流项目和户外活动,以此建立全新的艺术综合体和浦东新地标。

昊美术馆(温州)

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

图片©昊美术馆

昊美术馆(温州)延续昊美术馆(上海)的“夜间美术馆”运营模式,是浙江省首家"夜间美术馆",常规对外开放时间为下午1点到夜间10点,周末及节假日开放时间将向前延长为上午10点至夜间10点。昊美术馆(温州)将持续为公众呈现丰富的公共教育及户外艺术项目,引领融合艺术、设计、科技的全新生活方式。

即将展出 Upcoming

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

昊美术馆(温州)

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

正在展出 Current

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

昊美术馆(温州)

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享