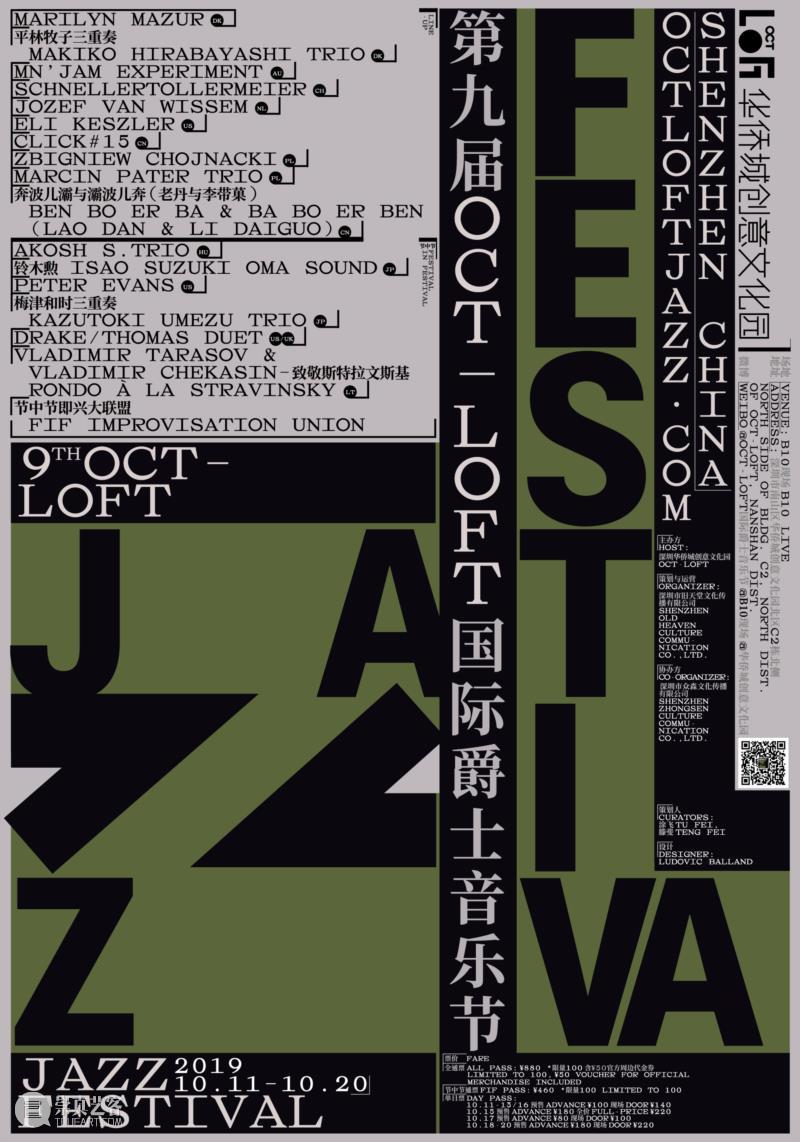

第九届OCT-LOFT国际爵士音乐节 · 现场回顾

RECAPTURE

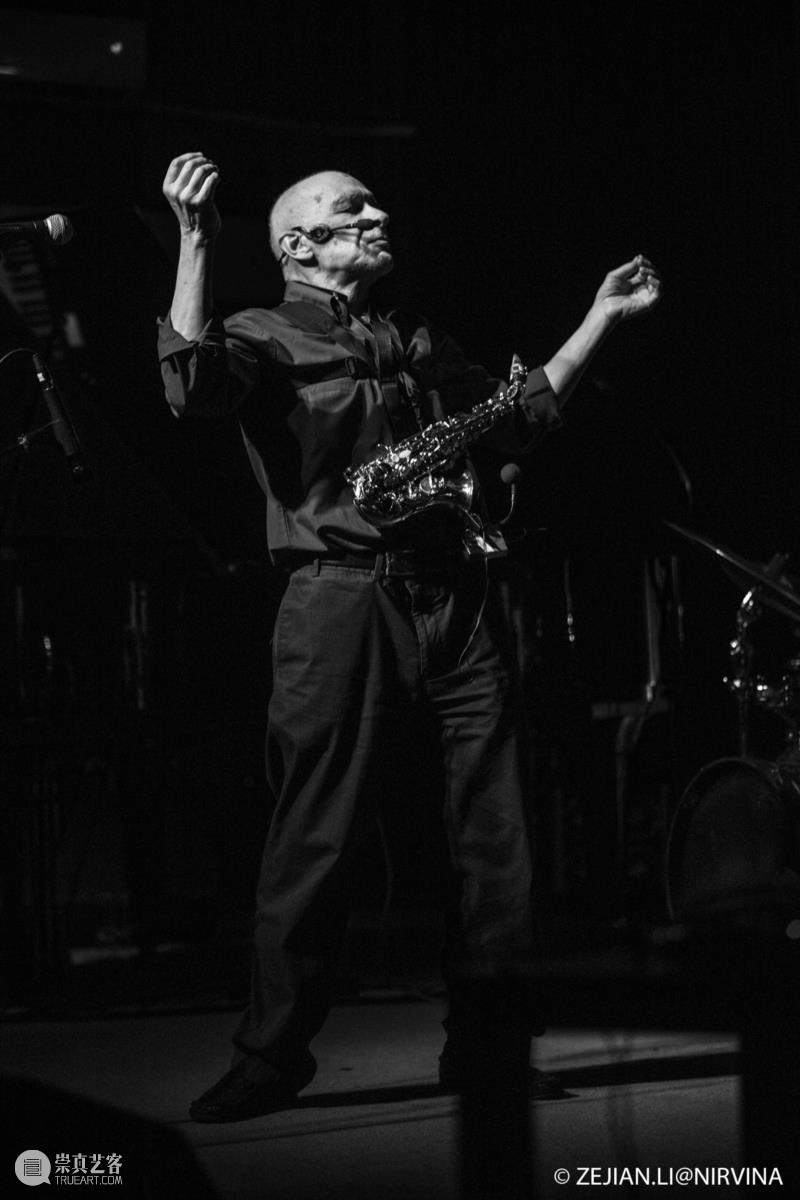

Vladimir Chekasin & Vladimir Tarasov

- 致敬斯特拉文斯基

Rondo à la Stravinsky

2019.10.20

Vladimir Chekasin & Vladimir Tarasov

- 9th OCT-LOFT Jazz Festival

影像出品 Video Production:大發錄像 DAFA

*建议观看时佩戴耳机

@即兴Improv

脸打得太快。。不再说最佳了。这场比去年好。是目之所及唯一可以与五年前永生难忘的Ganelin那场相提并论的作品。也许Ganelin Trio重组会比过去更伟大,但是看不到了。老人家之间的矛盾,戏剧的方式,文学的方式,殊途同归。宏大到热泪盈眶。

@ZoeSun7

不知道该说什么 但是可以感受到自我的渺小和伟大...

© 陈鸿@DAFA

@Jane_Sound

……来自立陶宛的Vladimir Chekasin萨克斯钢琴加looper效果器和鼓手Vladimir Tarasov致敬斯特拉文斯基的演奏时而如大巫师一般神秘莫测、喃喃密语,时而如交响曲一般声势浩大、气势磅礴,仅这两个人的演奏就能呈现这样一出出大歌剧效果……

© Ahsan_Lin

阿水@澎湃新闻

《重复了一万次的梦境》

去年的爵士节现场便对两位Vladimir一见倾心。

Vladimir Chekasin,萨克斯、单簧管、钢琴、键盘/合成器;Vladimir Tarasov,鼓、打击乐器。二人这次的主题是《致敬斯特拉文斯基》。

Chekasin和Tarasov担任立陶宛传奇“加列宁三重奏”(Ganelin Trio)的时间分别是17年和15年。后来他们与Ganelin分道扬镳,倒真是因为“艺术理念不合”。

Chekasin 觉得在加列宁的结构中受到限制,开始尝试更加爆炸的“戏剧性爵士”。音乐家、艺术家和作家们一起上台,模糊类别的框架。1976年加列宁三重奏的Home Music Making计划中,乐手们身着睡衣出现在舞台上,并且舒服地躺在床上。

此时Ganelin和Chekasin的分歧出现了。Ganelin随后越来越走向“严肃”,反对演出中出现这样的煽动性“表演”。Chekasin则认为他的反对是出于嫉妒和顽固,反弹性地愈发在演出中与观众互动。

写两位Vladimir之前,先简单说说作为立陶宛国宝、上世纪七十年代让铁幕另一边的世界震惊的“加列宁三重奏”。

1948年,加列宁三重奏的领袖Vyacheslav Ganelin举家迁往立陶宛。两位Vladimir也在1960年代末70年代初因局势变动从莫斯科迁至立陶宛。遇到他们之前,Ganelin曾花费十余年时间寻找够格的音乐伙伴。

上世纪六七十年代的立陶宛远离苏联的政治中心,前卫音乐和绘画、诗歌文学在这里自然发生、蓬勃发展。前卫音乐融入维尔纽斯的血液,常人亦懂得倾听,并没有成为艰涩怪异的代名词。

1971年开始,加列宁三重奏保持一年创作一个新节目的频率。1974年,加列宁三重奏作为当代室内乐团归属立陶宛国家爱乐协会。它成为第一个到东欧、西欧、美国演出的立陶宛爵士乐队。国外音乐节组织者也终于有机会邀请加列宁三重奏出国演出,包括爵士狂欢节(Jazz Jamboree)、波里爵士音乐节(Pori Jazz)、北海爵士音乐节(North Sea Jazz Festival)等。1976年,波兰媒体在爵士狂欢节之后给予他们高度评价:“他们是最大的惊喜。等待多年的结果没有让我们失望。……它是欧洲音乐地图上最有趣的乐团之一。原创、自由、又不脱离传统。”

同年,他们的首张专辑《Con Anima》在苏联官方唯一的唱片厂牌Melodia出版。铁幕下,依然有乐迷们因为这张唱片而激动不已。它听起来像童谣一样稚气单纯,又媲美King Crimson的诡谲多变。

盛宴、狂欢和精神的崇高,加列宁三重奏如同一条沉浮着历史碎片的时间大河,令人心醉神迷。

离开加列宁后的Chekasin和Tarasov依然保持惊人的活跃。Chekasin参与的专辑超过60张,Tarasov的数量则过百。

台上的两人,一位像年老的秃鹰,一位似跛脚的男巫。Chekasin仍有当年的玩性未减,穿梭于多种乐器之间一刻不得闲。他的双层键盘把音域和音色大大拓展,双萨克斯在手一齐吹响时,所有人飞起对对无形的大耳朵。

Tarasov,人群拥挤,看不见。但他提供的已不单是打击乐的魅力,如此多变,仿佛万事万物独一无二的律动都在他的一双手中呈现,丝丝缕缕织成一张熠熠发光的蛛网。

从来没听过爵士乐的人,也会有很大概率被他们的现场迷住。自由爵士中涌动太多物质,偏偏常人所喜的旋律浮沉其中,不易分辨。

Chekasin慷慨地在喷薄音乐中编织进好听的旋律。不仅如此,他还对合成器委以重任,拜托它在他们两人忙着奏乐时吐出无比美好的乐句。有时,他们心甘情愿地在机器loop的带领下奔跑着前进,像重复了一万次的梦境,每次都有新的发现。

他们的音乐里可辨欧洲古典音乐和民歌传统、自由爵士与苏联音乐的痕迹,更粗野的情趣则体现在Chekasin幽默剧和走街串巷卖艺人般的表演中。太喜欢他挂着萨克斯跑到舞台中央,吹一段,“beng beng beng”(音)地唱几句,解放了的双手煞有其事地打出各种手势的样子。

风味真正像江湖佬,每到一处便跟搭档以这套把戏示人。苏联、立陶宛、冷战,5G、太空、信息爆炸,厚厚的过去都压缩在这场把戏中,未来也正是从这一刻开始。

© Sai.Hong

© 乐与饵

吴凡夫

“Боюсь, что ты мечта, ты призрак сидишь передо мной ”-《Братья Карамазовы»。

“我怕你是一个梦,你是坐在我的面前的一团幻影。”—-陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》当“捕禽人笛声笛声悠扬,直吹得鸟儿纷纷落网”,希奥利埃十字架山(Hill Of Crosses)上的亡魂也纷纷“下山”,它们和鸟儿一样,不愿成为被专制压迫的血泪史中那些孤魂野鬼,飞往磁场的另一面,飞往艺术和美感所筑造的新的“故乡”。在去年的10月里,那片“故乡”上的“奏鸣曲”——也许是塔可夫斯基镜头下浓浓的乡愁和五味陈杂的复杂感情,是《安德烈.卢布廖夫》中最后一幕宏大壁画的长镜头。也许是普希金《假如生活欺骗了你》中“一切都是瞬息,一切都将会过去。而那过去了的,就会成为亲切的怀念”。也许是那些燃烧了芭蕾剧院般的革命性的萨克斯和鼓点交织的音符烈焰,火光在冉冉上升腾空中,隐现出绝代天才SergeyKuryokhin(古廖金)边飙钢琴边呓语着“我的身体里住着将近60个人,他们每个人都有自己的起居生活和特长,也相互争吵,只是寄生在我的器官上,他们是个整体,而我是个不存在的人”的幽灵,在指引着对体制恶作剧的方向。也许是同样伟大的Vyacheslav Ganelin(加涅林)躲在某个不为人知的角落,忧伤惆怅地看着昔日的两位“老同志”创造了比他如今更震撼人心的力量。然而今年的同月份,我们再次化作“鸟儿”和“鬼魂”,带着更为强烈的“乡愁”走进了那片“故乡”,只是这一次“故乡”的两位老人在家门口放上了列宾1888年的名画《意外归来》,所有沉淀后的“悲欢离合”和画中表达的历经坎坷后的悲欢离合这个时刻已没有什么本质区别。我们毕竟曾经同病相怜过的岁月,而如今却可以一起“坐下”,交流着落满灰尘,藏在心底箱子中,久违重启的美丽。两个Vladimir这次化作两团幻影,卷走了“鸟儿”和“鬼魂”,甚至卷走了《意外归来》画中的一切事物,螺旋着穿越宫廷中金色的华盖和鲜红的幔帐,以及东正教和拜占庭风格的拱廊,踏过去年“克里姆林宫旁革命的火焰”,回到“冬宫周围冰雪中素裹银装的世界”。一起安静地趴伏在雕着草履虫花纹般的长椅上,侧耳倾听《火鸟》中的扑展翅膀,倾听《春之祭》中的“远古回音”,倾听《彼得鲁什卡》中的“人心木偶”。只不过“鸟儿”和“鬼魂”都有些不知所措地听到了一个陌生的版本,彷佛是那两位“故乡老人”的谐谑版恶作剧,但当彻底听完后,“鸟儿”和“鬼魂”不仅用叽咋和飘忽的声音,表达着接近神灵和上帝的狂喜。于是冬宫开始了强烈晃动,在最后一段儿陌生版的斯特拉文斯基乐章,一切都轰然倒掉,木落梁塌,石壁裂碎。埋葬了所有的“鸟儿”和“鬼魂”,也埋葬了两位“故乡老人”的幻影…

当我突然间“睁开眼”,“这一切是场梦吗?”还来不及表达困惑,便看到了其中一位“故乡老人”一瘸一拐地走向黑暗之中,也许是真的永别瞬间,于是我又念叨起了陀思妥耶夫斯基那句名言““Боюсь, что ты мечта, ты призрак сидишь передо мной ”“我怕你是一个梦,你是坐在我的面前的一团幻影。”

© ZEJIAN.LI@NIRVINA

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享