香港西九文化区是填海而成的一片平地,其中有一人工小丘,有点像个小岛,M+展亭就倚在小岛上。展亭的主展厅探出一个不小的露台,露台的开敞部分指着两个方向:一个是港岛的中环一带,丛生的高楼拥着太平山,这是远景;一个是西九文化区的建筑设施,其中最显眼的是施工中的M+美术馆,这是中景;露台中庭是一个椭圆形的下沉空间,露出土丘的一部分,一条步道沿着土丘的弧形边缘下行至地面,可以去往任何地方。这么看,这个露台就有三个通往外界的口,缺的是近景。

我从露台朝太平山的方向走,想看看从太平山顶看这里是啥样。

下了天星小轮,就进入了中环的楼丛中。地面主要是各层机动车道,人行道基本是在空中出入于楼丛之间,摩天楼们参差着向上插入空气中,甚至顶端有些模糊而缓缓消失了,向下看,楼丛根部的阴暗窄缝之间是熙攘的摊贩。这种密集的垂直关系即使在地形缓缓地进入抬升阶段也没有改变,只是楼丛逐渐被山体侵入,越往上山体侵入的越多,但山崖陡峭,还有崖上的树丛,配合着高楼继续描述着垂直,无论你从哪里看出去,都是巨碑似的近楼挤压着远楼远山递退跌压,或是层层绿荫缝隙中远楼远山的竞相生长,深远中彼此相望。这是一个山水与玻璃混凝土共生的丛林,无尽的迂回穿梭中,你不会觉得二者之间有何分别。香港和重庆是同质的,是打理的更精致的重庆。

走到山的中上部,楼丛才明显稀疏下去,高度也逐渐降了下去,开阔的频率也提高了,人明显少了,这是超级富豪们的住宅区,越接近山顶越超级,这是自打殖民地初期便形成的形势,大英的各级管理者自上而下分布山坡,土著渔民和外来劳动者挤在山下狭窄的岸边。路标上的“The Peak”是个专有名词,专指太平山顶,香港人都知道其中意味。

山顶极目远望,黄昏正浓,出发地M+展亭已经小的看不清了。

作为游客,我一直很喜欢香港,文雅点说是因为生态丰富,直抒胸臆就是这里很“渣”,这里是中华土地文明与西发的海洋文明直接的对接处,有限的资源挤压出的极端形式,弥漫在各个层面的互融和变异都很鲜明,从“马己仙峡道”(Magerzine

Road)和“渣打银行”(Standard

Chartered)这样的名称已经能窥全豹,而且大陆渣基本都是从这学来的,可以说香港就是大陆的渣源,身处渣源,你不渣都难。

这一路的行走充塞着密集丛林的印象,纵横的线,密度变化。更加助长这个印象的是,各种光鲜的楼间,夹杂着施工中的竹子脚手架,香港人叫“竹棚”。“竹棚”这种活计在南方曾经很流行,但近年大都被金属脚手架替代,唯在香港仍为主流,这东西天然就携带着几个基因:一是轻便环保,灵活机动,楼多高它就能长多高,不管多复杂的结构,都能迅速化零为整化整为零,来去都是一根根竹竿;二是“无古无今”①,竹子是自然物,这种简单有效的结构古已有之,我相信原始人就已懂得此法,直到今天,它的搭建方式都没有改变,横平竖直利于计算,这与摩天楼的模数化基因不但毫无违和感,甚至可以说摩天楼的搭建逻辑是来自于它,二者在外在形式上融合无间;三是它所隐含的天理——成败之间的流转,它只为过程而存在,它不以“样子”为目的,所以也无所谓完成,它没有实体的坚实性,怎么用,它都更像一团云雾。

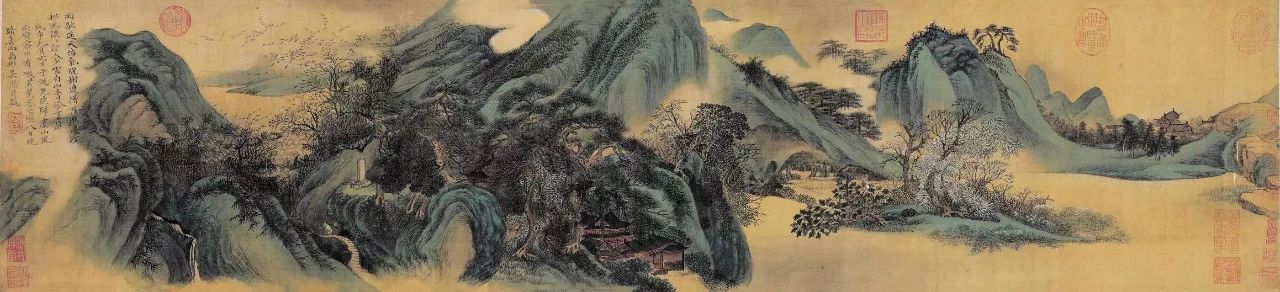

回到M+露台,再次环顾四周,更觉得这里需要浮现一个近景,把周边的远景和中景,还有那个不知去哪的下沉出入口都收进来,穿起来。我想起吴历②的一张画,这张画的构图让我印象深刻:以深树隐宅为中心,远处的寺庙、水边隐藏的洞口(疑似桃花源意向)、和一个杂树丛生的小岛围合成前景;深宅的后院又有一片小开阔,以及阴影里的石碑和隐现的曲折小径作为后景。所有这些小景,分别拉近看都很身临其境,但并置在一幅画面里,却不像实有其境,更像是经验的主观拼合——这一系列的景致之间本无关系,由于作者的游走路线而在他的心境中形成了关系(当然,大部分古画都是如此)。太平山顶自有其历史语境,M+新美术馆的文化战略也是昭然,至于那个不知要去哪的下沉步道,颇有探幽深而豁然开朗的潜力,嗯,就当桃花源的洞口吧,本来桃花源就不在什么世外,而是在需要有桃花的地方。那这之间是什么逻辑呢?该是自成逻辑吧,我成我的,你成你的,如有雅兴,可互相分享。

吴厉《云白山青图》,来自网络,由梁硕提供

如此这般,好像一切都不需要选择,这个露台就暂时变成了一个模糊的容器,装着外边的游荡的经验。

梁硕 2019年12月22日

《山顶里》现场

相关阅读

即将展出 | 胡晓媛和梁硕即将参加香港M+“希克奖2019”群展

了解更多北京公社展览及艺术家信息,请访问:

官方网站:www.beijingcommune.com

微博:@北京公社

微信:北京公社

Instagram: beijingcommune

Facebook: beijingcommune

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享