文化,是一个民族的精神和灵魂,是一个民族真正有力量的决定性因素。—— 前言

中 国油 画 +

上世纪80年代,罗中立作为第一批出国留学生,到法国卢浮宫临摹世界名画。当时,博物馆工作人员告诉这位中国年轻人,“如果在博物馆听到有人大声喧哗,还若无其事,那人肯定是美国人,美国人有钱,但没文化。”

一、来谈谈素质问题

然而,因《父亲》而闻名的罗中立再次到卢浮宫博物馆时,大声喧哗的参观者更多地变成了中国人,这让他汗颜。

“前几年的一次经历,更让我尴尬。”罗中立曾代表四川美院到美国纽约大都会艺术馆考察,与美方相谈正欢时,一名中国游客在艺术馆大声批评旅行社,甚至破口大骂:“这是什么破东西,带我们到这里来”,令罗中立深感狼狈。

“经历30多年改革开放,中国国民腰包鼓了,‘不差钱’。”罗中立说,近年来,出国旅游、购物的中国人越来越多,很多国外的博物院、美术馆、旅游景点专门配上了中文解说,购物场所也特别喜欢中国顾客,“欧美人靠你赚钱,还是看不起你,为什么?因为文化素质较差”。

加拿大媒体曾统计不喜欢中国人的十大理由,排第一位的是在公共场所大声喧哗,此外,堵塞人行通道等细节问题也赫然在列。罗中立说:“政府把文化提到那样的高度,令人振奋,但提升文化素质需要一步步做起。”

当年,日本曾出版《丑陋的日本人》一书,专门指责日本国民在文化修养、日常礼仪方面的不足,如今,日本游客给人的普遍印象是文明有礼,“这值得我们借鉴。”

二、艺术也要有文化

曾任四川美术学院院长的罗中立,将“有文化”这一目标贯彻在了艺术方面。对于中国艺术家群体来说,需要提高的已经不止是文化素质问题,而是如果将中国当代艺术从“制造”转变成“创造”,从西方当代艺术框架中解放出来。

四川美术学院

从当代艺术层面来讲,改革开放的几十年首先还是一个学习消耗的过程,而且当代这个词的内涵也是一个在我们人类逐渐被认识和接受的过程。

西方的这种历史已经这么悠久了,我们毕竟改革开放才开始面对这样一个过程。中国就队伍和群体而言,我想应该是世界上最大的群体,画家的群体也是世界上最大的队伍。

当这种转型和努力开始的时候就意味着未来中国在世界当代艺术中、国际当代艺术中一定有他的地位,然后会影响到国际的、世界的当代艺术。

就像美术史上曾经的拉美风、非洲风,关键还是要脚踏实地回到传统、回到自己的文化,回到自己的根来寻找当代艺术每个人不同选择的一个途径。

当这种努力不再是一个、两个个人的事的时候,是一个越来越多的形成一个群体的趋势的时候,这个时候中国当代艺术在国际上的一个影响地位我想是可以预见的。

三、想当年“父亲”登场

实际上,罗中立最著名的作品《父亲》,某个程度上,正代表了中国当代艺术的开局。

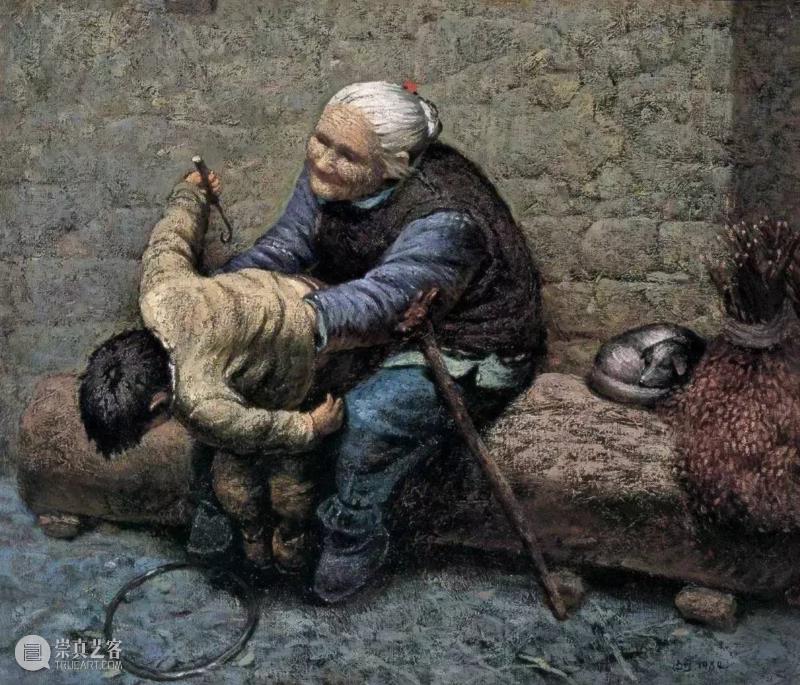

“1980年,《父亲》的创作是一次偶然,但也是一次必然,现在回头想有几个突破,如大肖像的题材、写实技法以及观念上的突破。”

他认为是又脏又臭的农民支撑着国家,农民才是支撑国家和民族的真正脊梁。

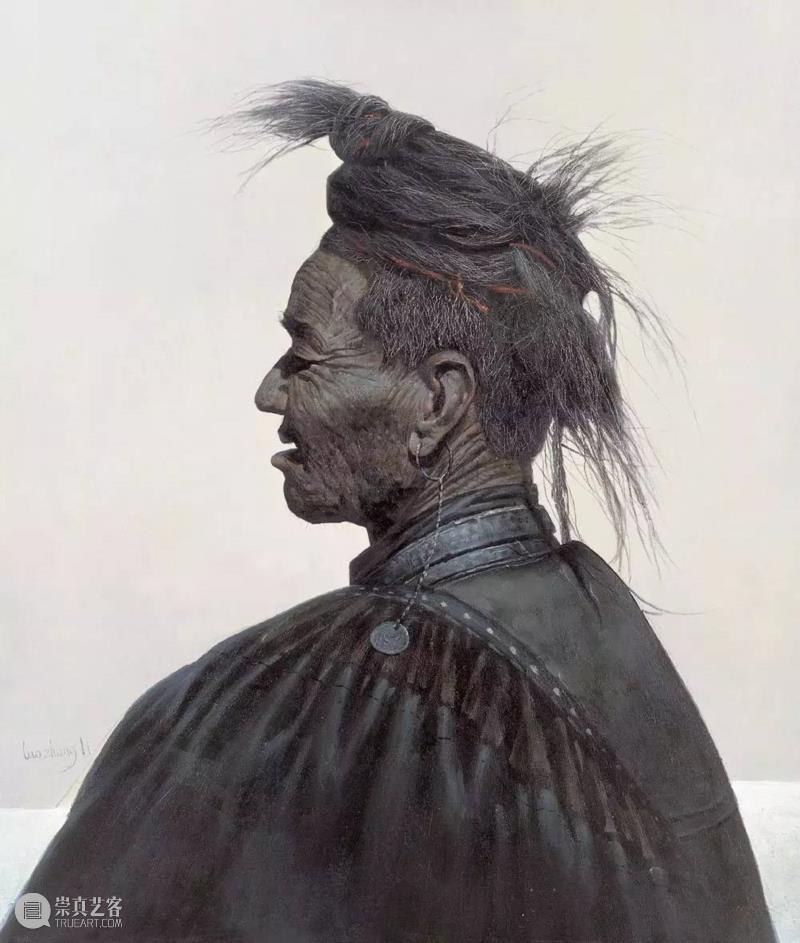

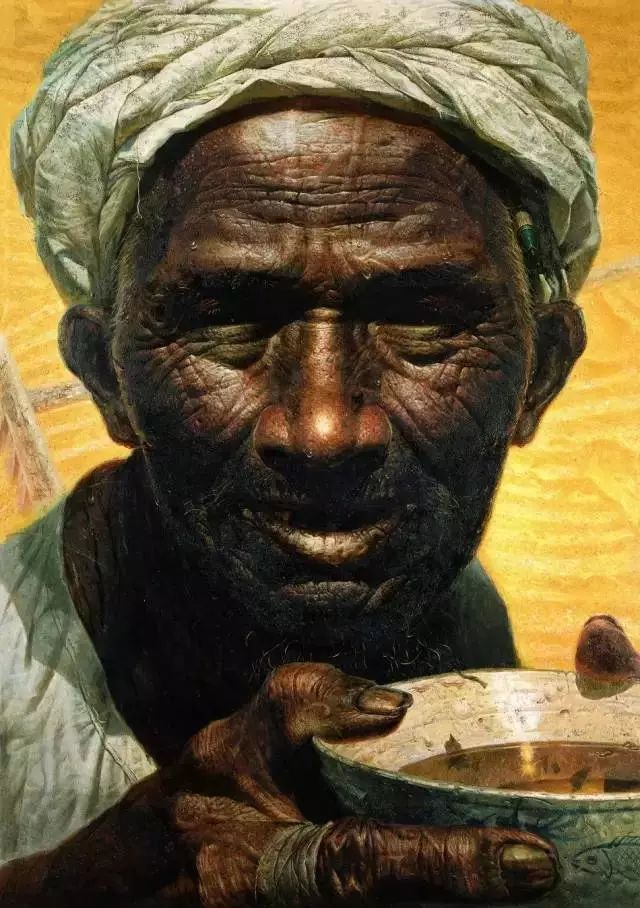

罗中立 《父亲》

正式创作以前,罗中立回了一次大巴山,选了很多老人的照片,然后把这些综合出来构成一个老年农民的形象。

《父亲》的创作手稿共有四稿,真正有决定意义的是第二稿《粒粒皆辛苦》,从这一稿起,我把‘父亲’画成了大幅肖像,后来在父亲耳朵上加一支圆珠笔,表示他是一个新社会有文化的农民,不像现在苦巴巴看到一个旧社会的老头,现在回头想想,这可以是一种观念的艺术,也开启了中国当代艺术。

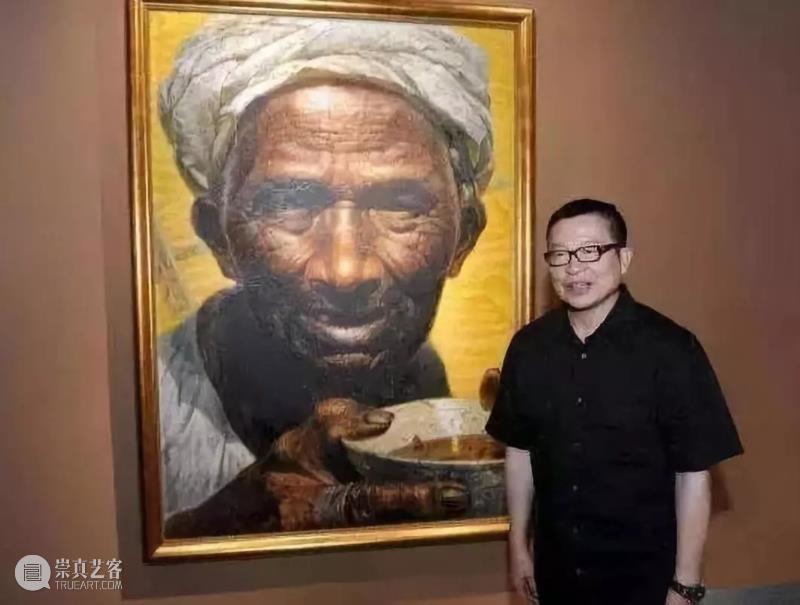

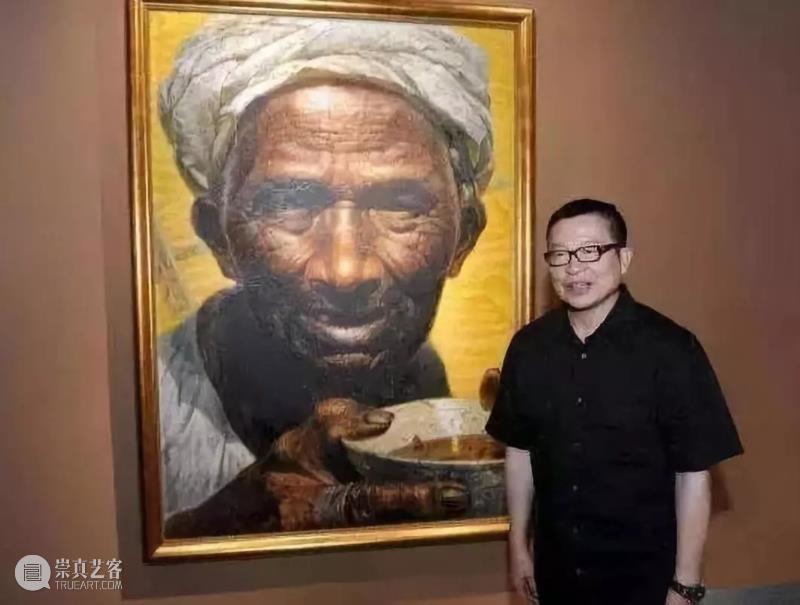

罗中立与《父亲》合影

罗中立说,创作《父亲》时,他对油画的技法其实很多还一知半解,比如,为了呈现父亲皮肤粗糙的肌理,他甚至在油画颜料中加入了馒头渣,“现在细看,还可以清晰地看得到那些馒头渣的。”

对于现在的学生还能不能创作出《父亲》一样的作品,罗中立认为,《父亲》对自己其实是个意外,要出《父亲》那种作品,除了硬件上,更多是自由学术空气的营造。

作为一幅恰到好处地出现在从“ 文 革 ”结束到 改 革 开 放 转折时期的作品,《父亲》几乎成为一个文化符号,不断被人们从各种层面阐释其重大意义。

“30多年过去,对《父亲》的解读也更多了,其实当时主要还是伤痕文化的代表作,是一个过来人对过去历史的反省,是呼唤家庭伦理的回归,呼唤人性的回归。用领袖像的尺寸画农民,就是要让神化的、扭曲的历史回归本来的轨迹。”在罗中立看来,这幅作品的个人艺术成就还处于特定历史背景下重主题、重意识形态和 政 治 表达的阶段。

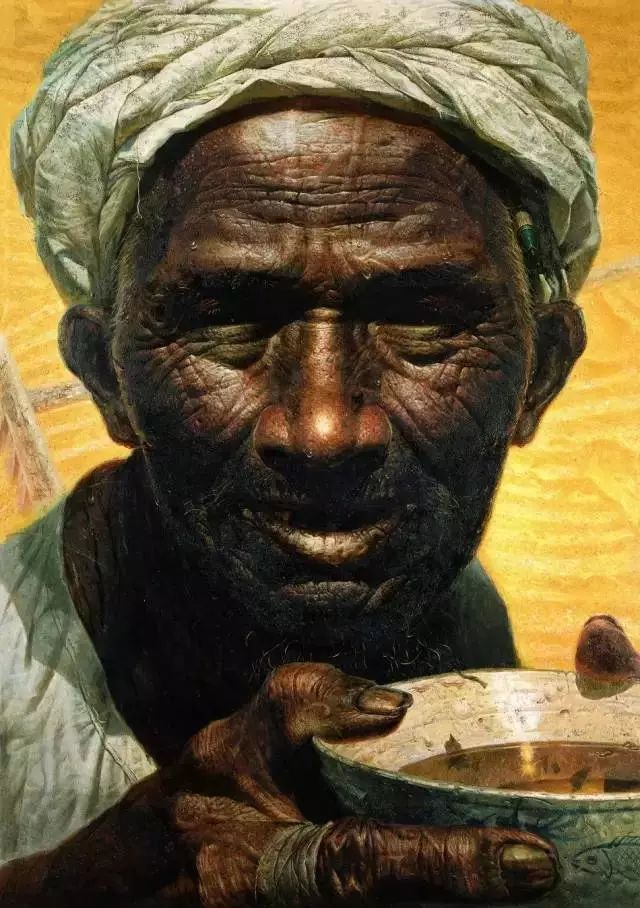

四、走进欧洲去写生

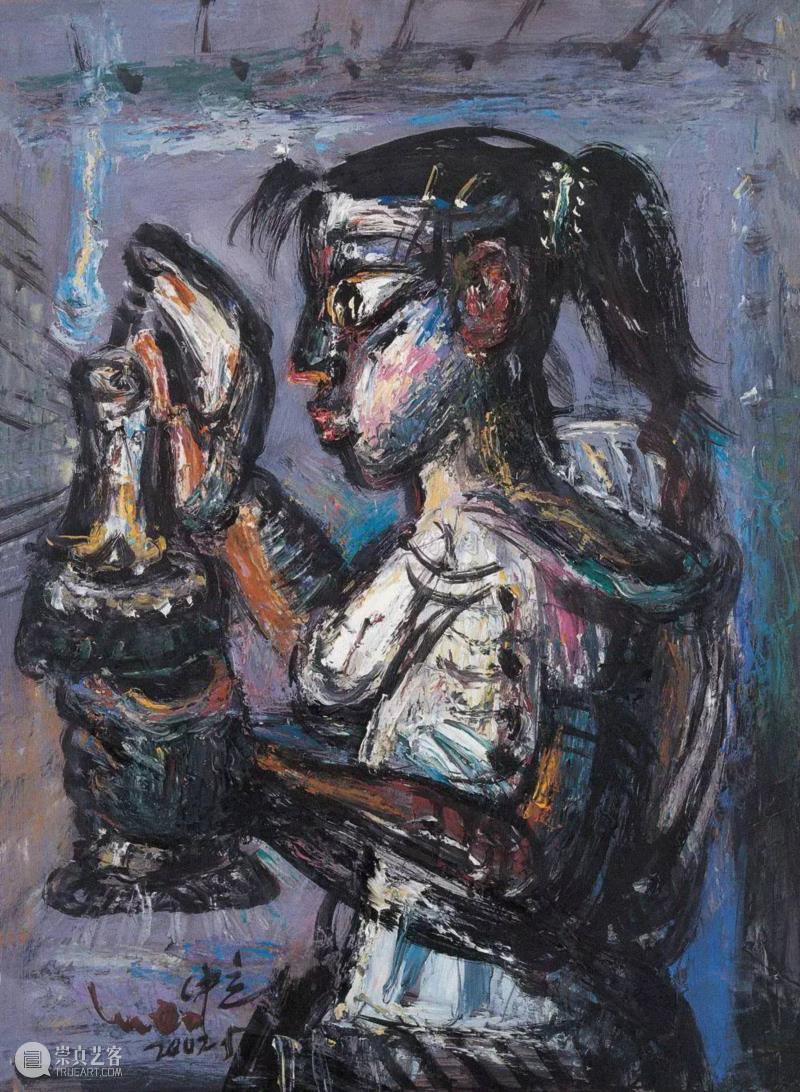

过去罗中立公开展示的作品大都是严谨的“构图”作品,画面组构严密,形象简练单纯,表现手法纯熟洗练,充满着强劲的情感穿透力,《父亲》一作即是这类作品的典型代表;这些作品让他建立起在画坛上的地位,这是我们一般所熟悉的罗中立—— 一位深刻严谨的画家。

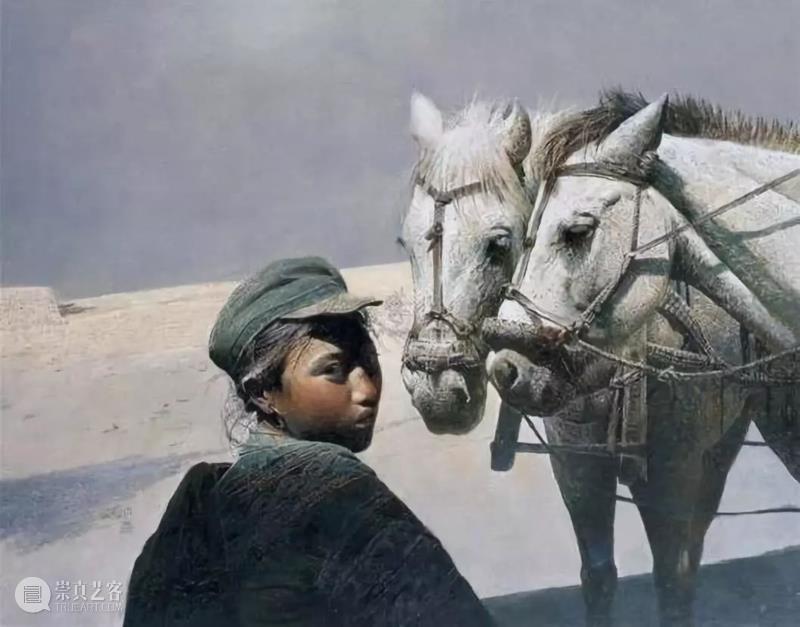

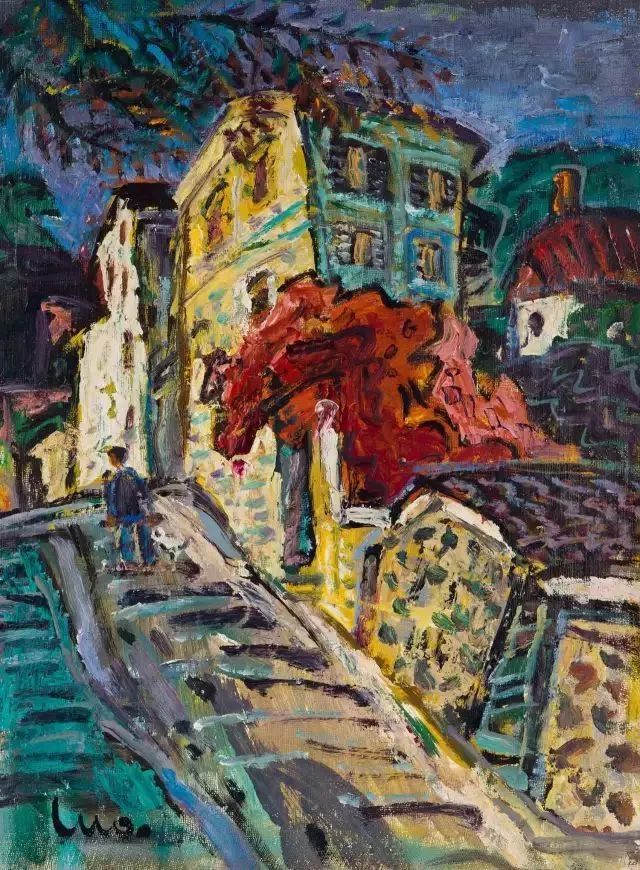

其实,罗中立尚有许多小品画,这些作品表现了画家较不为人熟知的另一面;他的“欧洲写生”即属这一类创作。

罗中立 欧洲行

1995年罗中立趁着到比利时展览之便,旅行了大半个欧洲,当然也带回了为相当数量的“欧洲见闻录”。随着他的目光,我们似乎也来到了欧洲,进入了古老的修道院中,看见了罗马的兴败,荷兰的风车景致与威尼斯的水上风情,也亲身经历了一场西班牙的斗牛……

罗中立的“写生作品”是他在行程紧凑的旅途中,“身到、眼到、手到”不假思索的信手拈来之作,因此笔调十分即兴,而与他的“构图”作品大异其趣。但,仔细品味之下,“旅行中的罗中立”与“画室中的罗中立”虽然外貌不同,骨子里应该仍是同一个人。

这些“写生”作品在即兴中,仍然散发出一份朴拙凝练的力道,一如隐隐约约深藏在他的“构图”作品中的所表露的特有质地一般。他的欧洲图景依旧可以看出他一惯深沉厚重的画风。

在绘画的语言、题材、表现形式等方面,艺术家都在不断探索。他是上世纪80年代初最早公派出国留学的艺术家之一,油画是国外的画种,中国艺术家早期都是用国外的绘画语言去表达、创作,没有形成自己的绘画语言体系,所以他也不断在探索、突破。

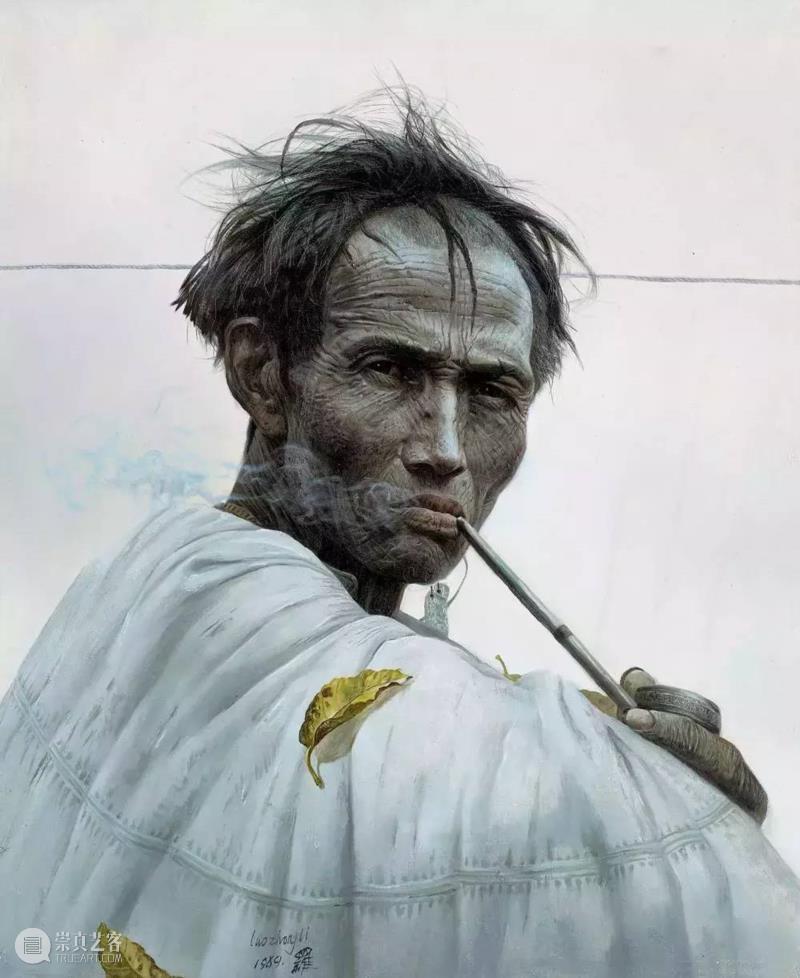

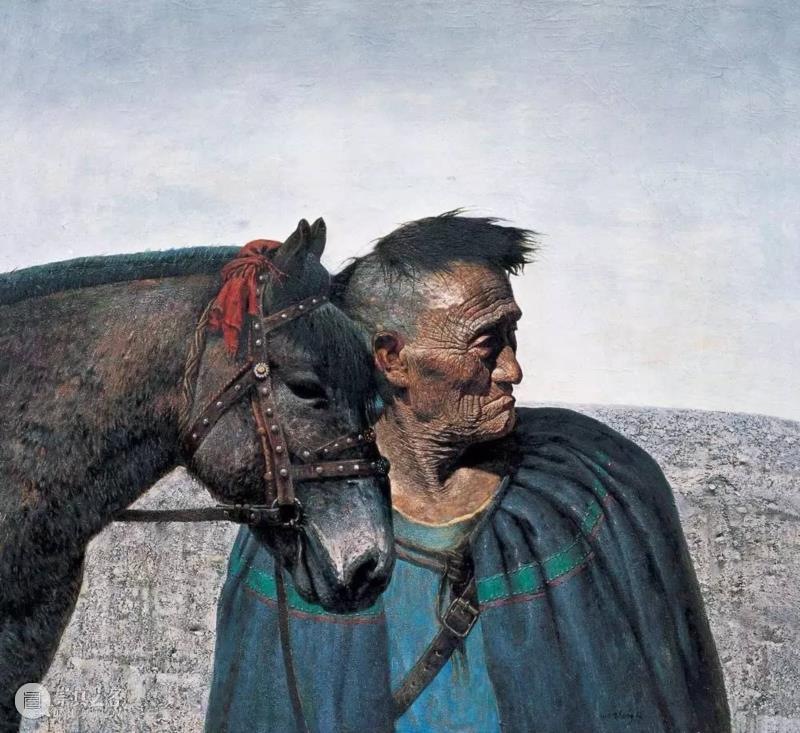

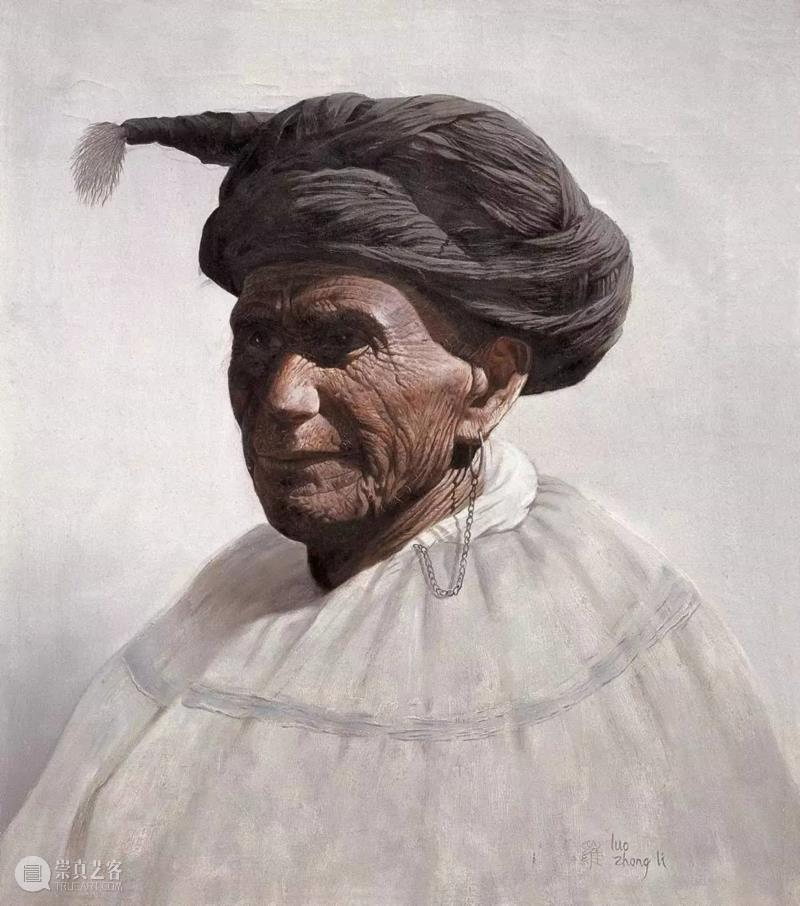

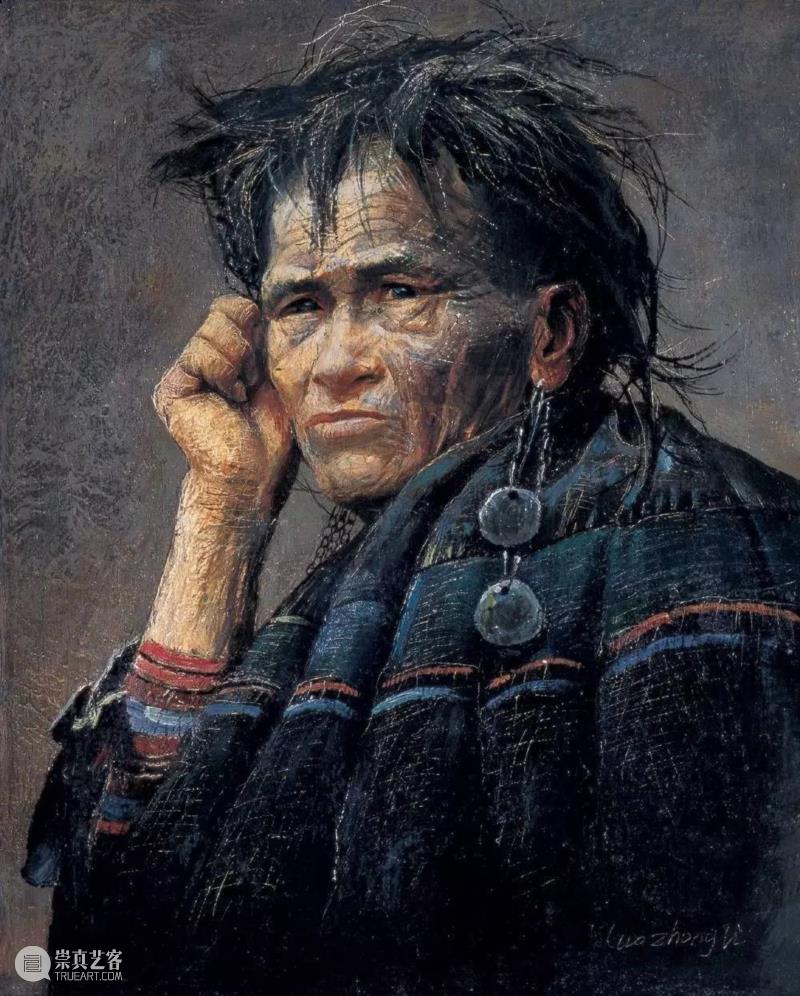

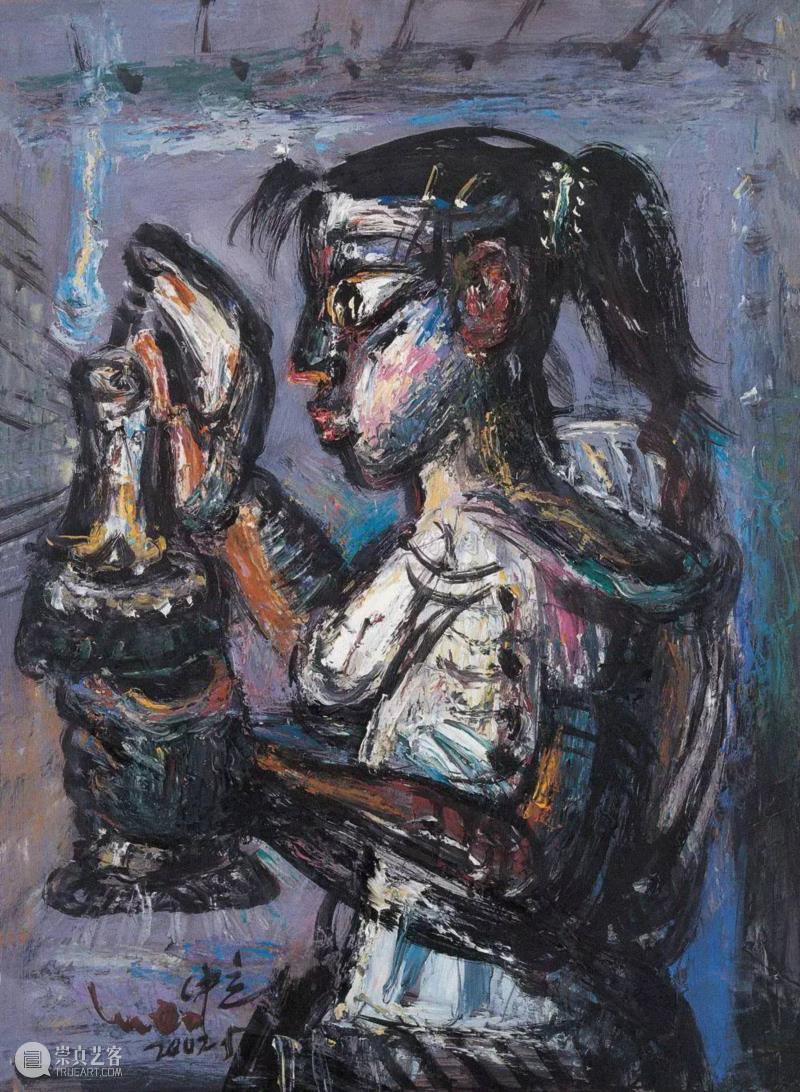

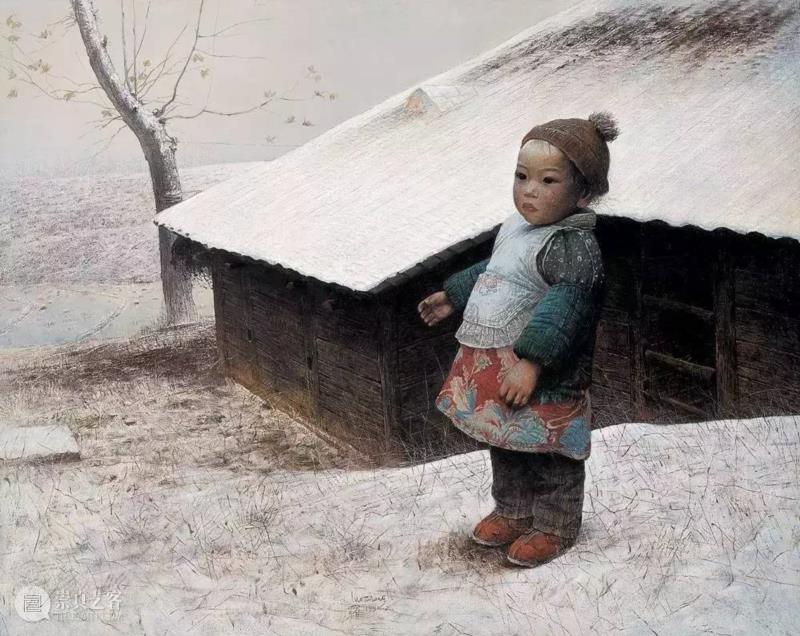

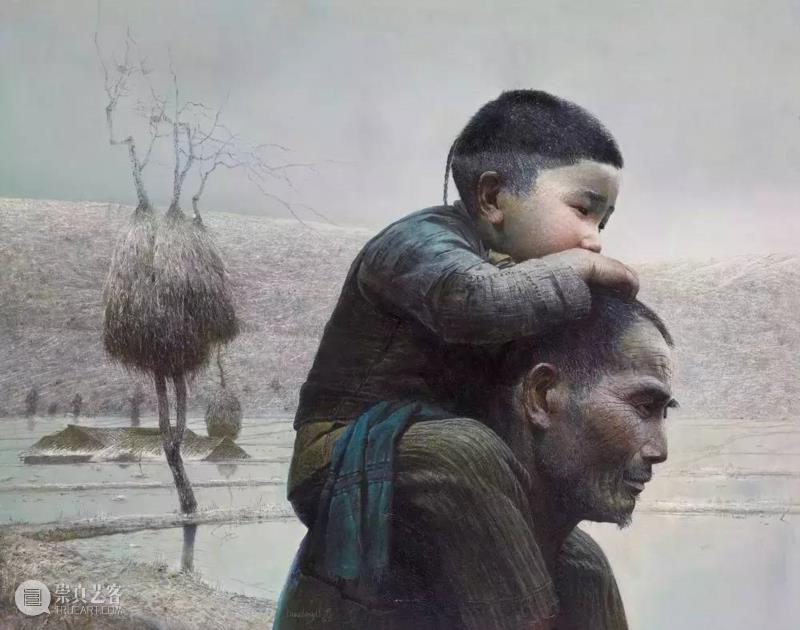

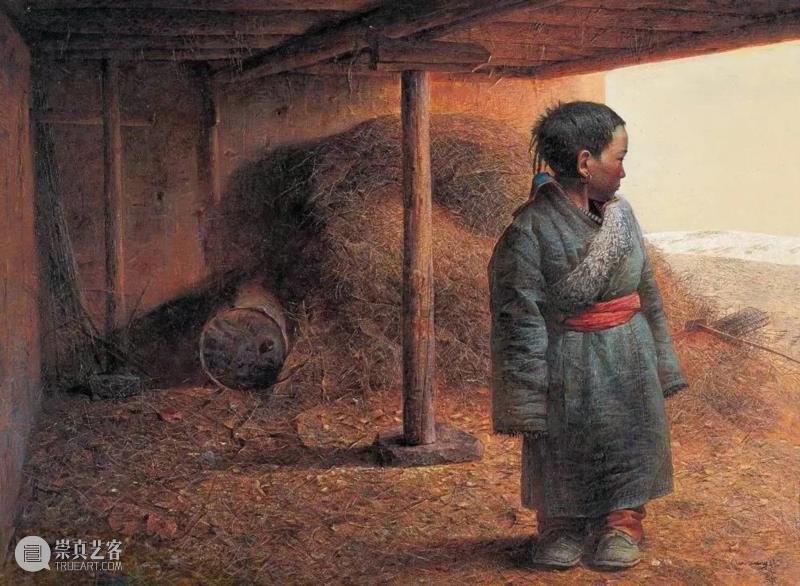

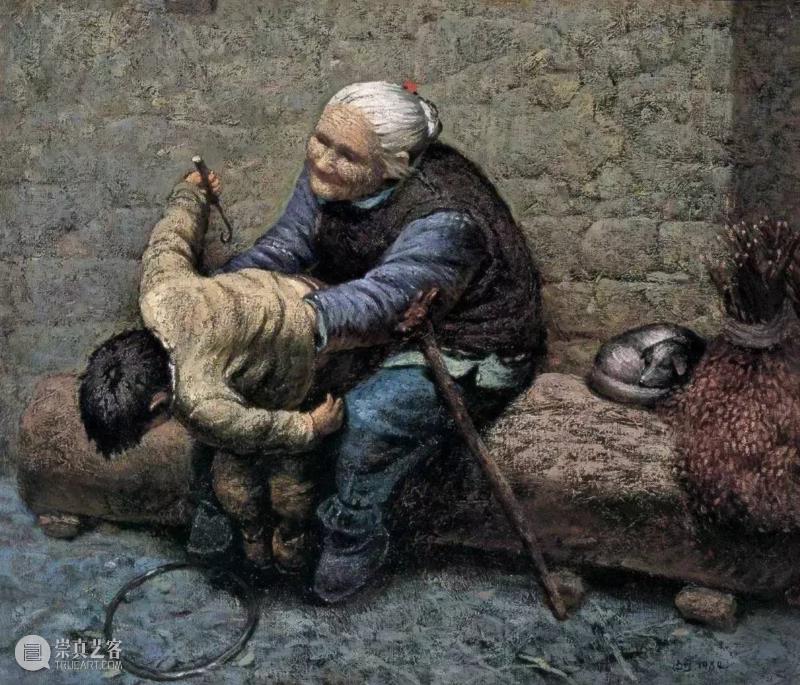

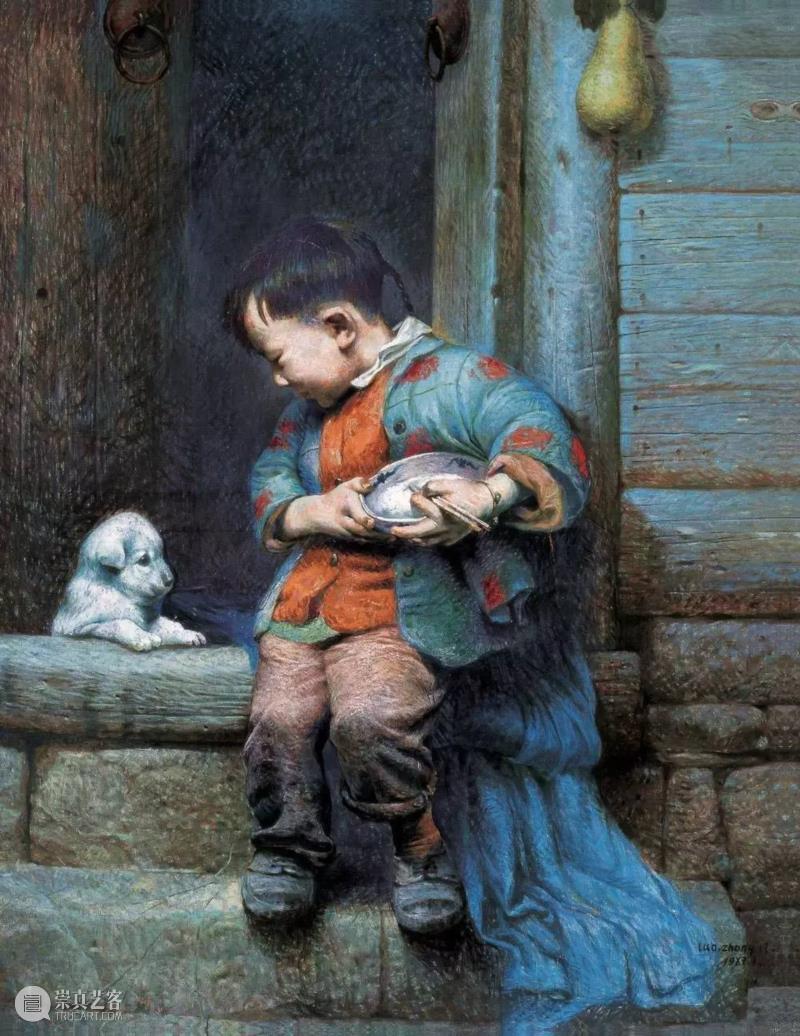

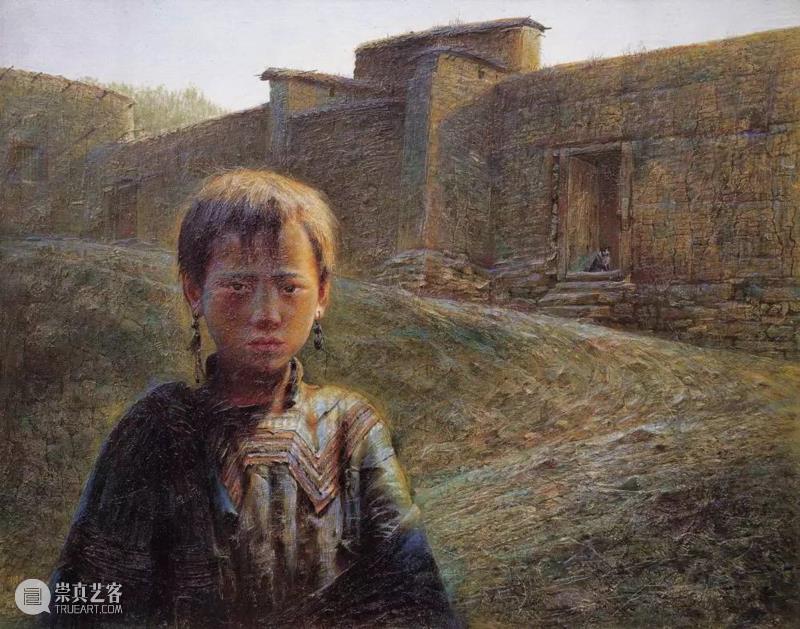

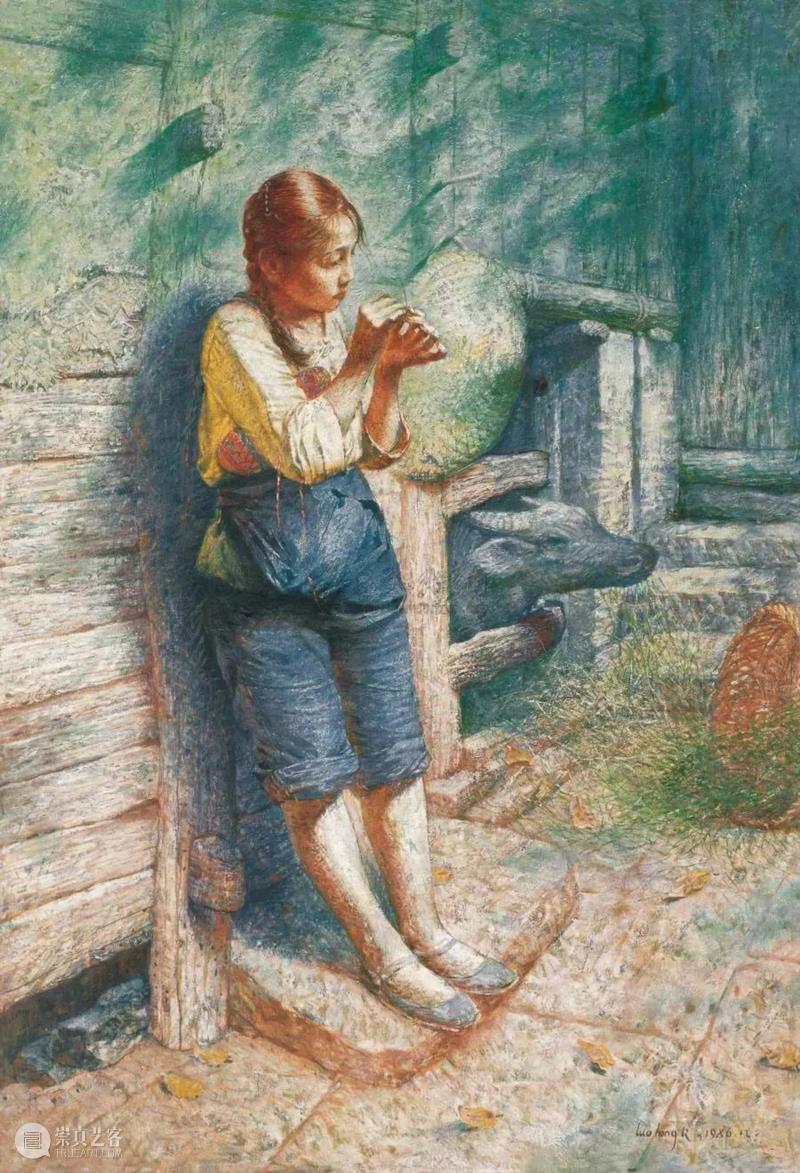

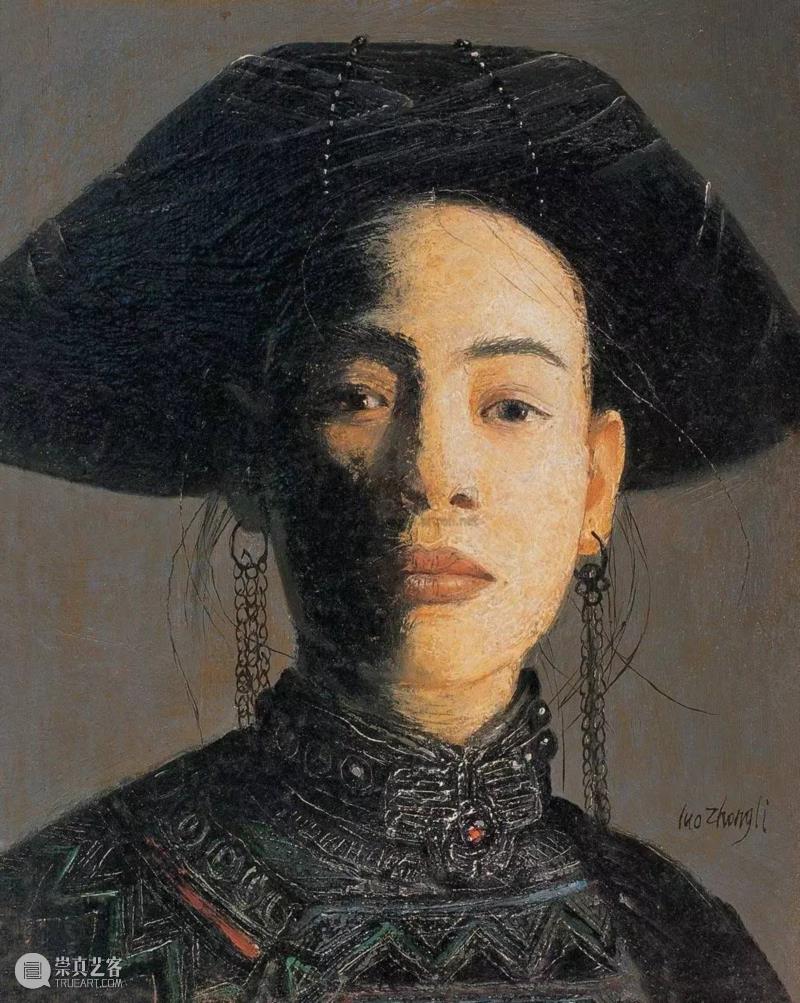

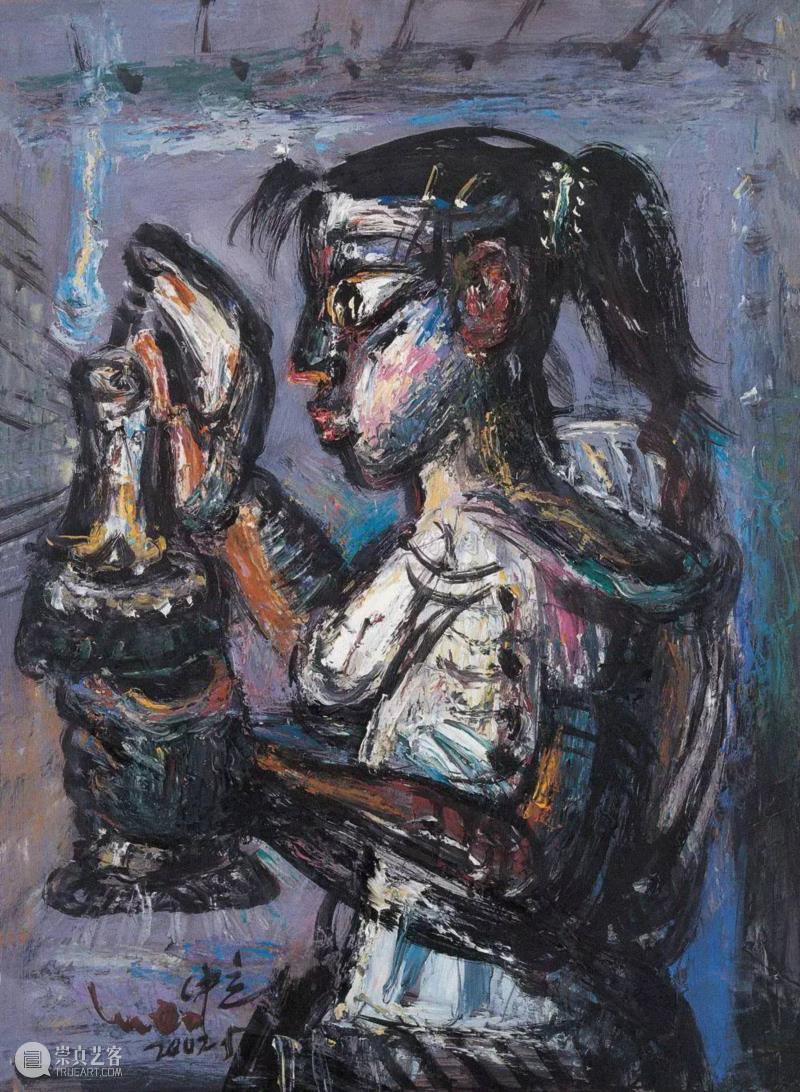

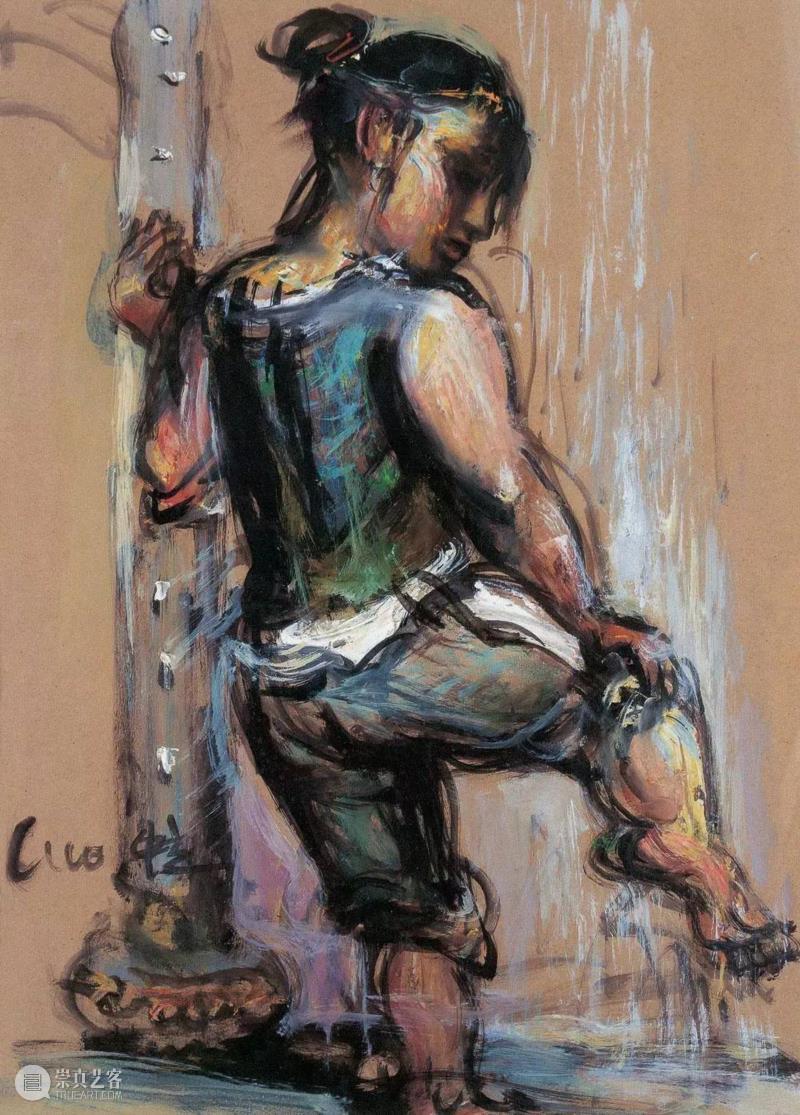

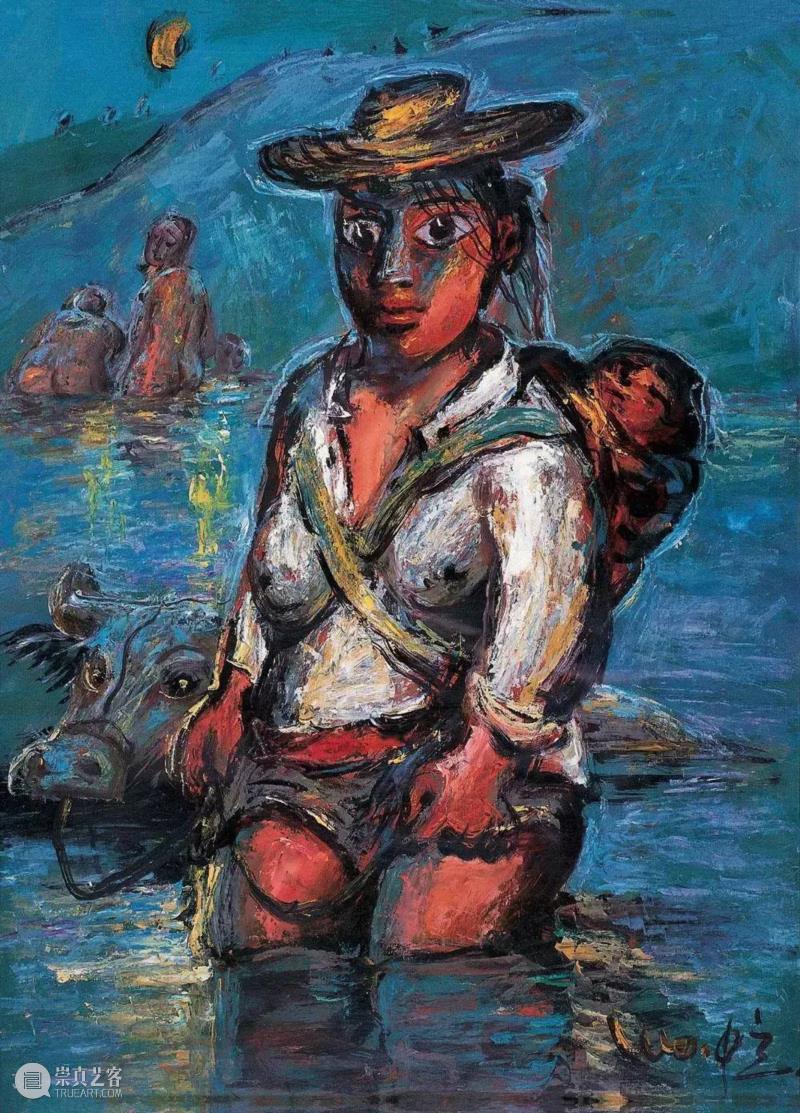

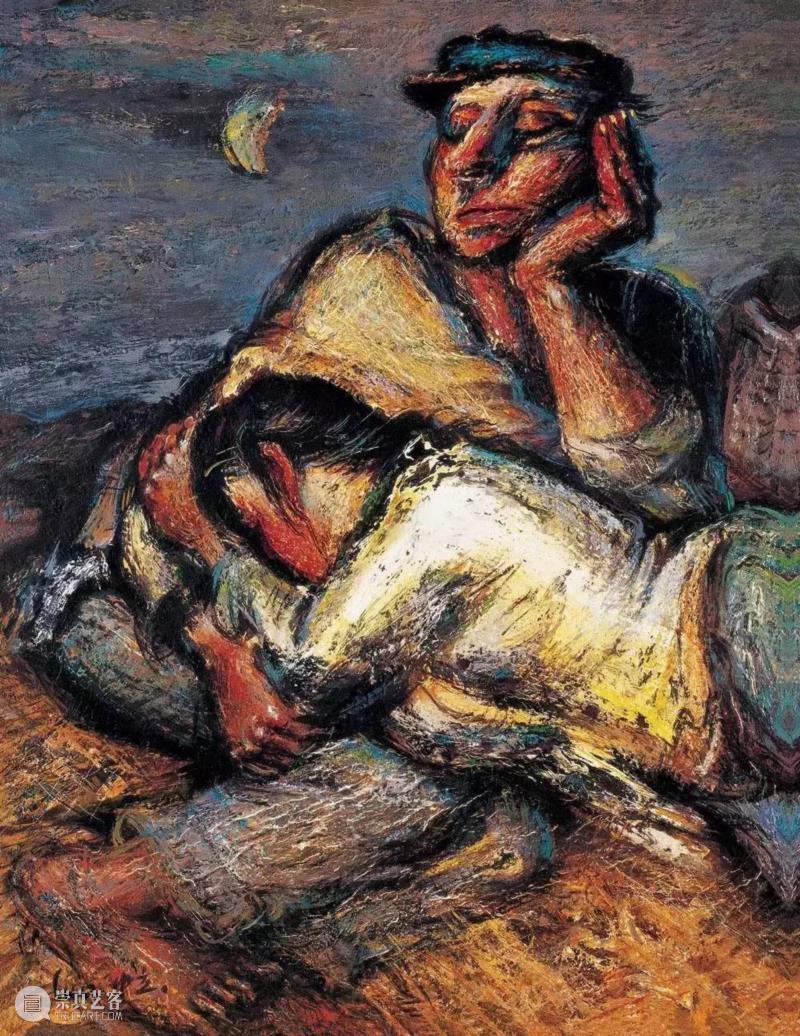

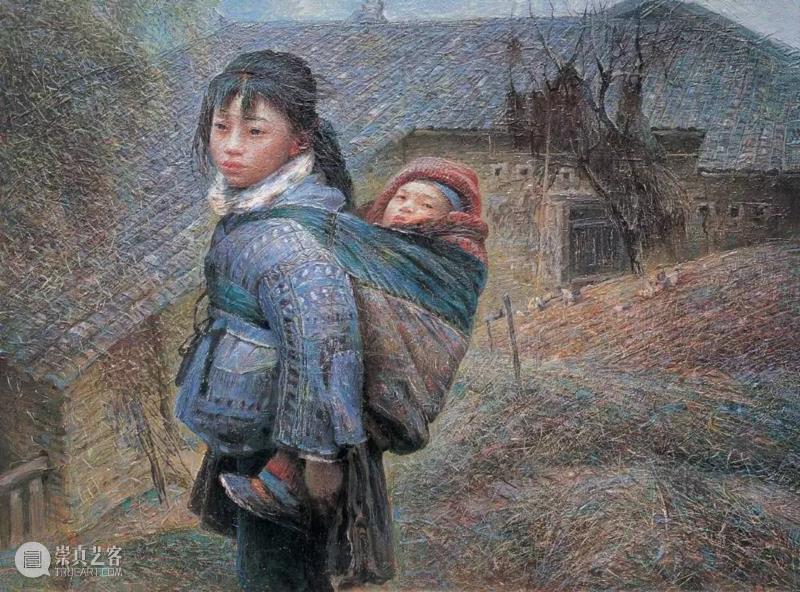

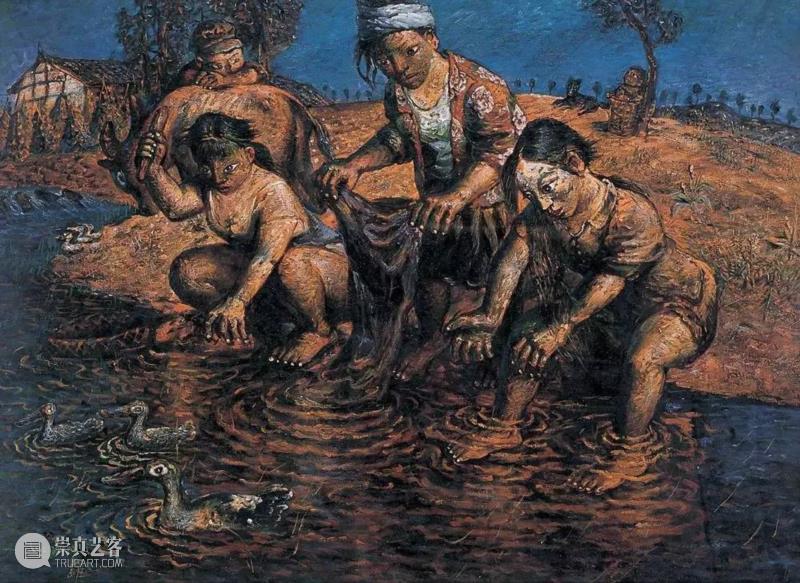

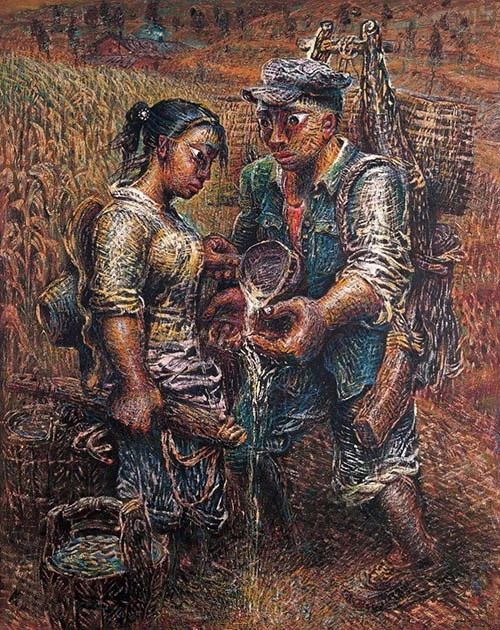

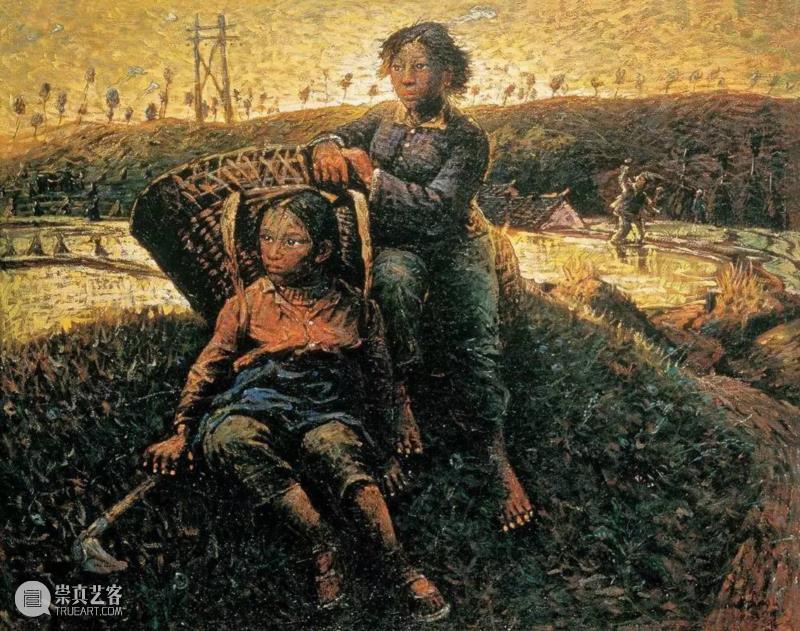

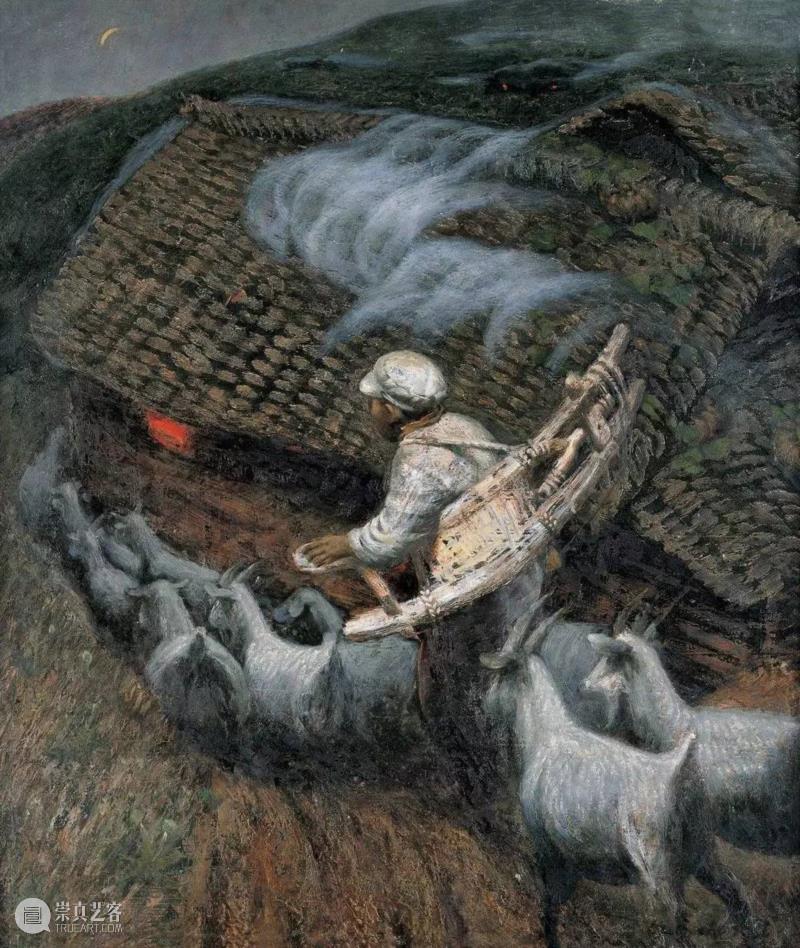

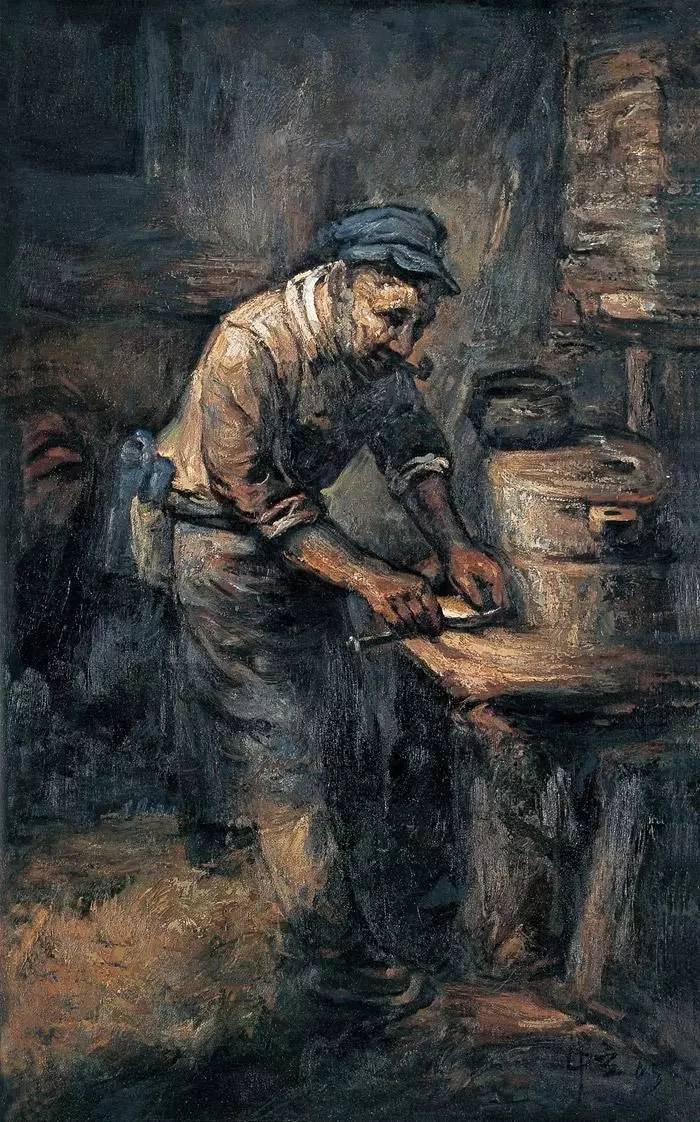

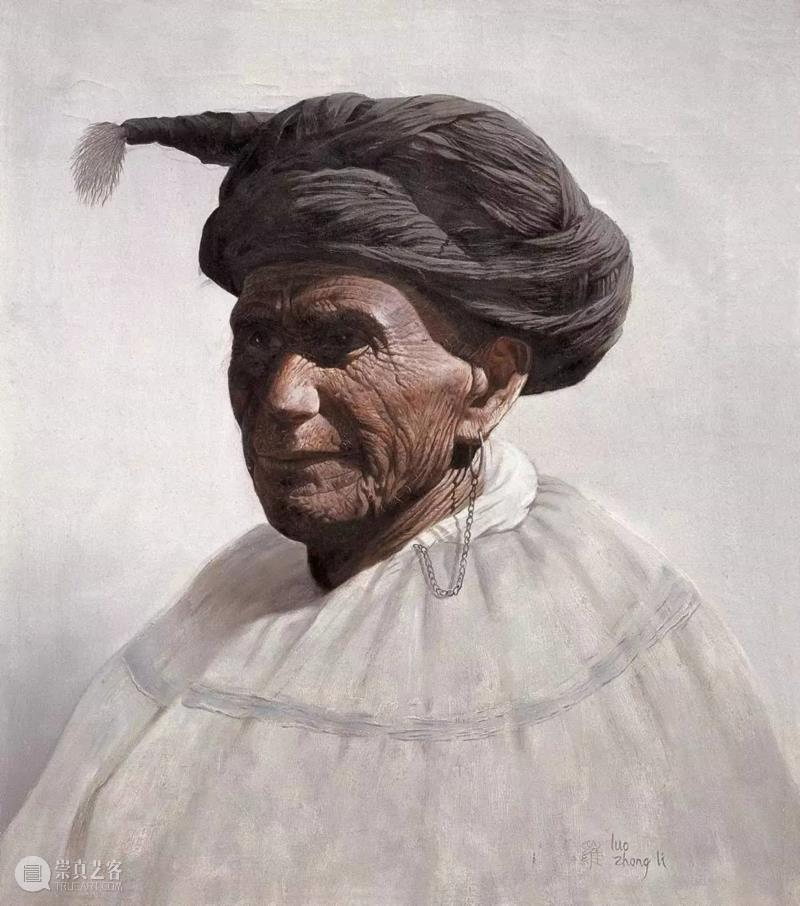

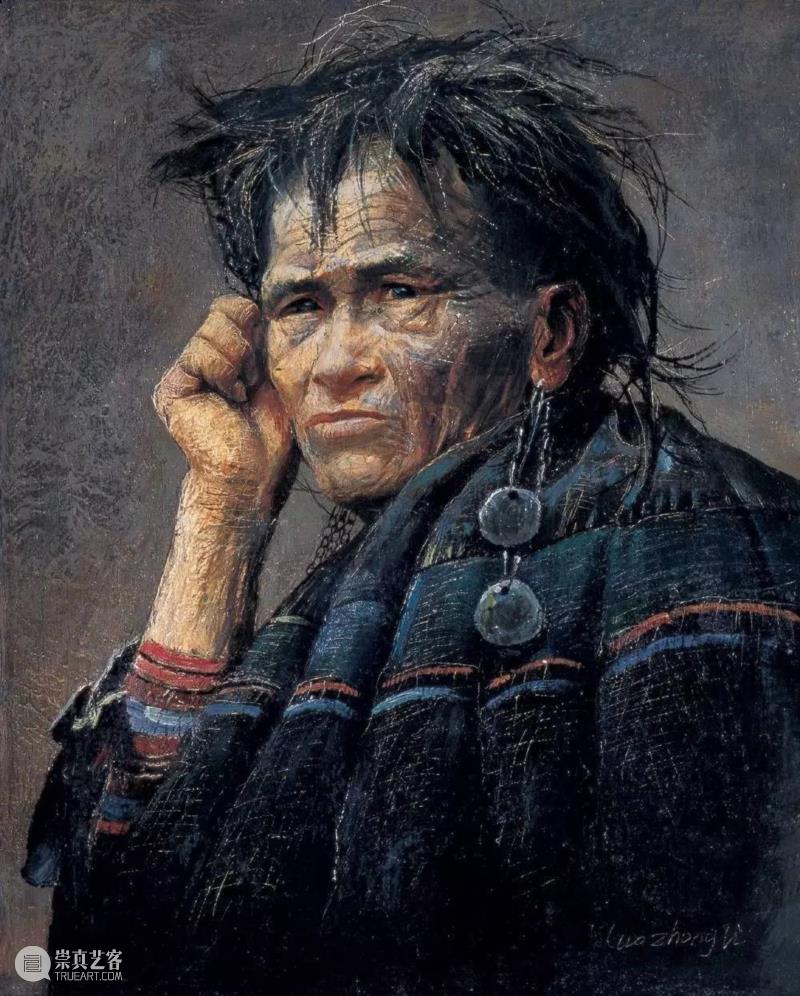

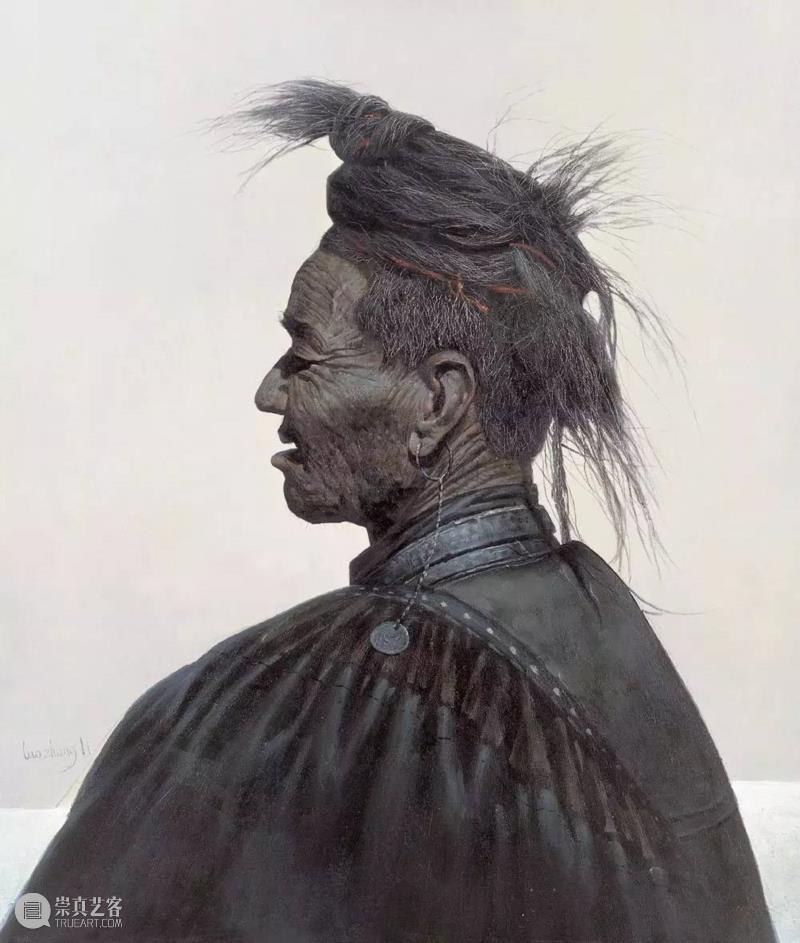

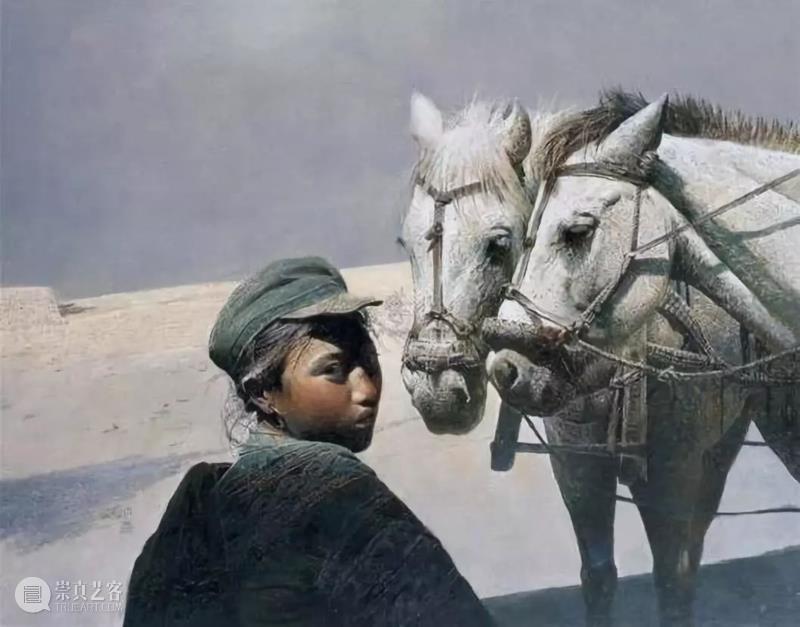

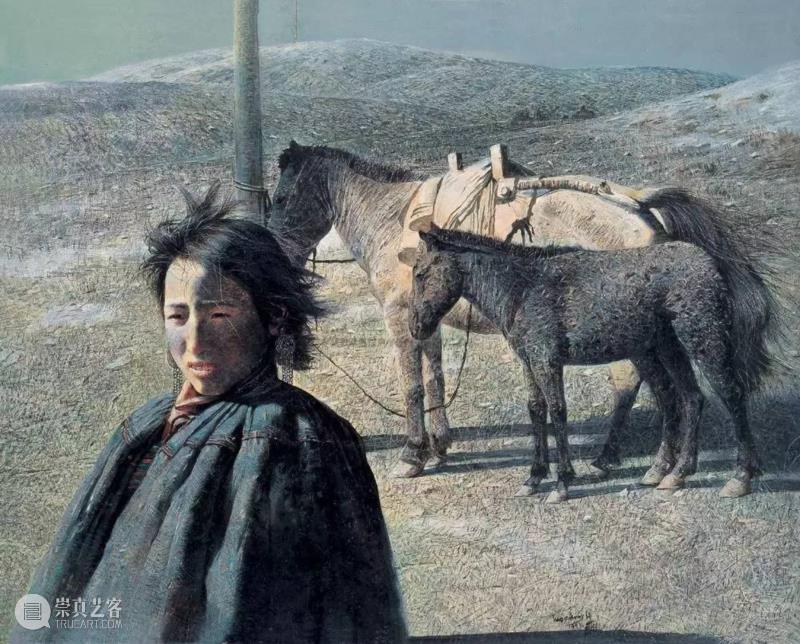

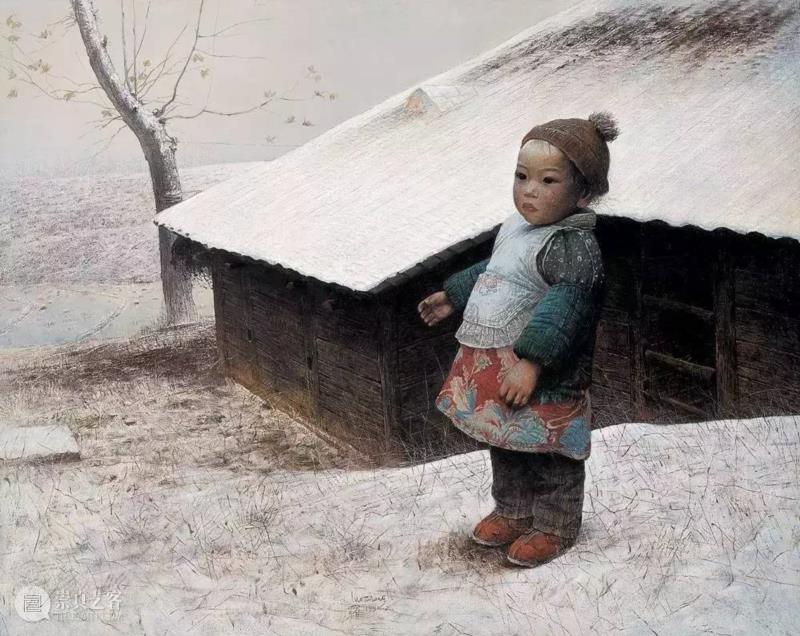

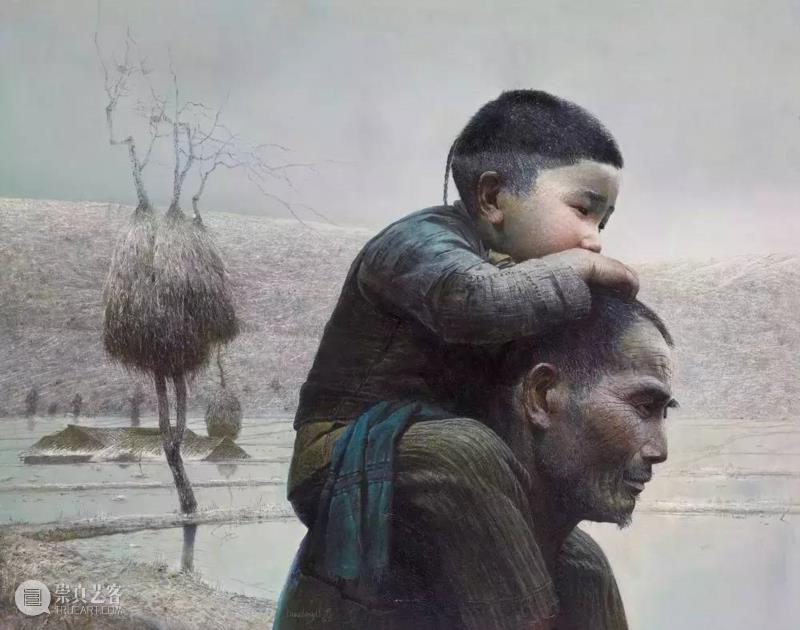

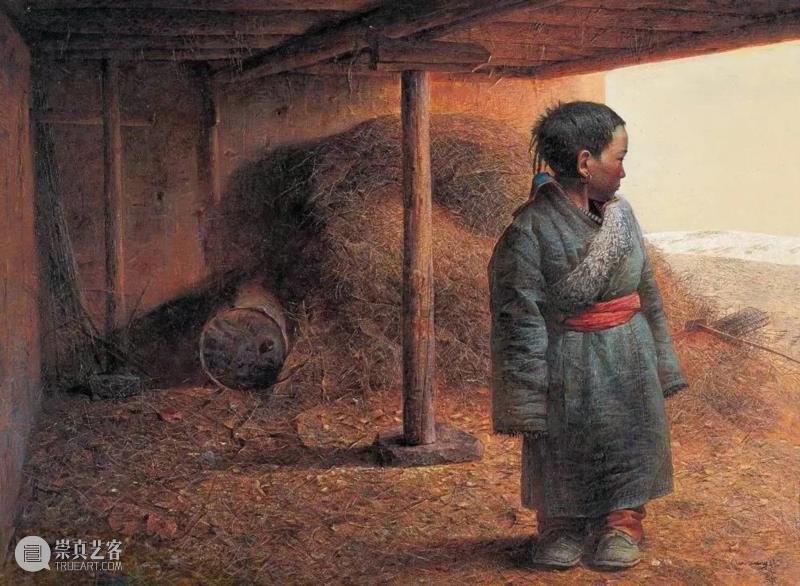

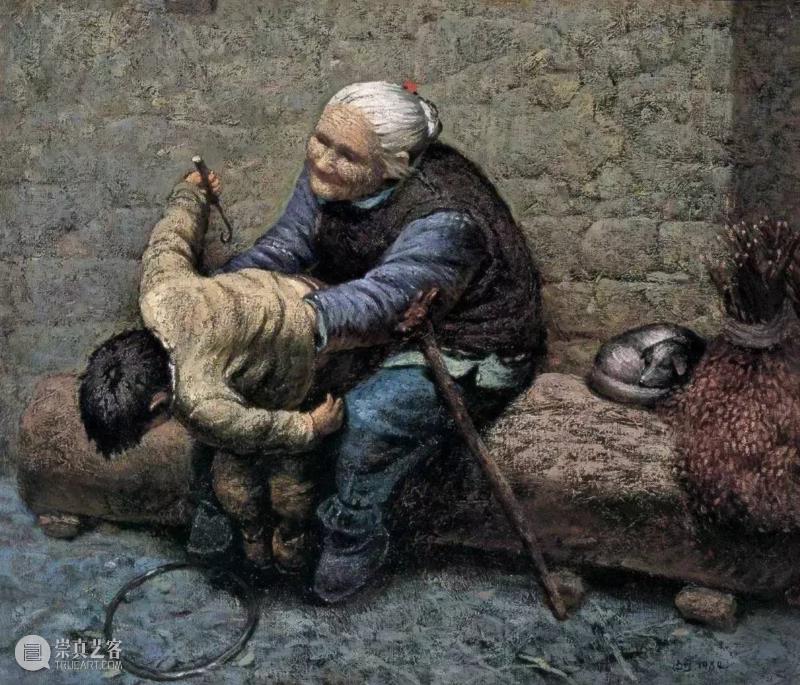

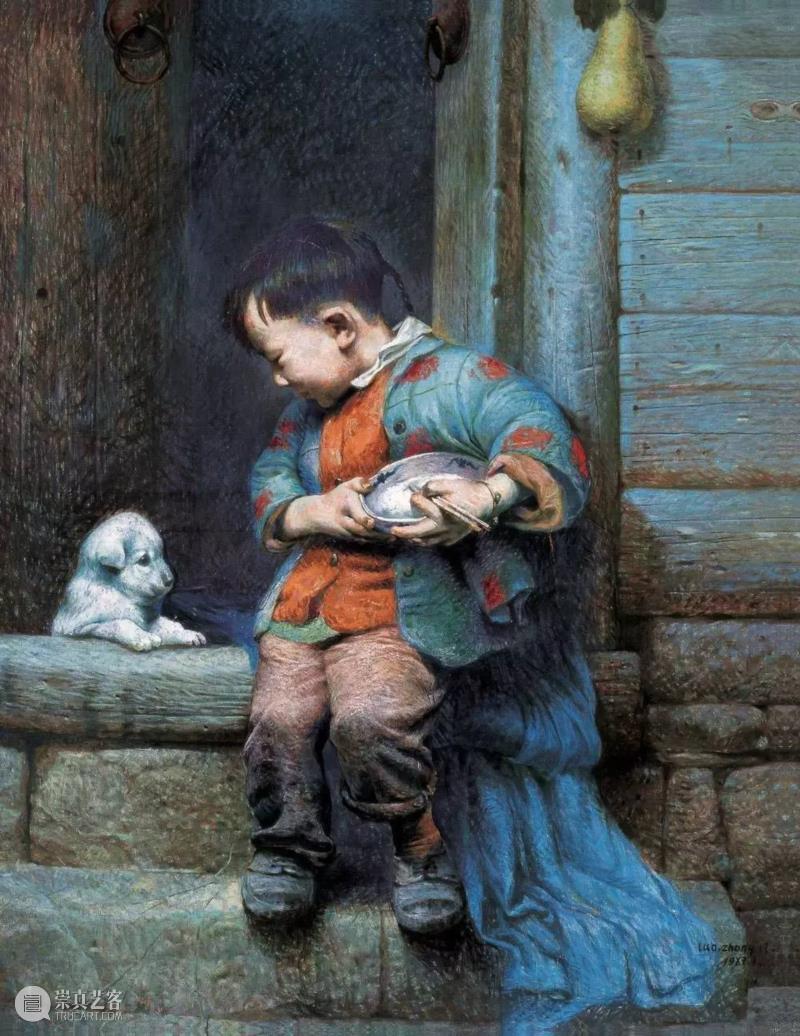

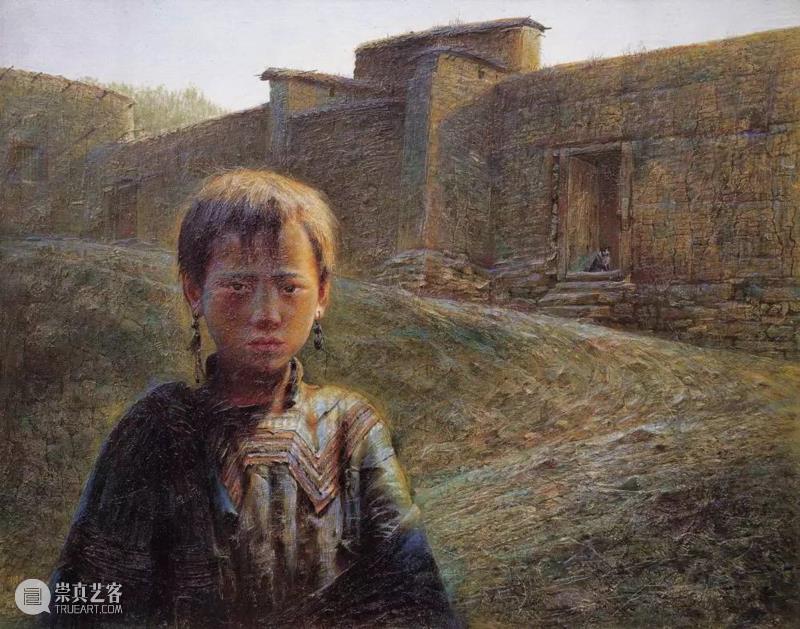

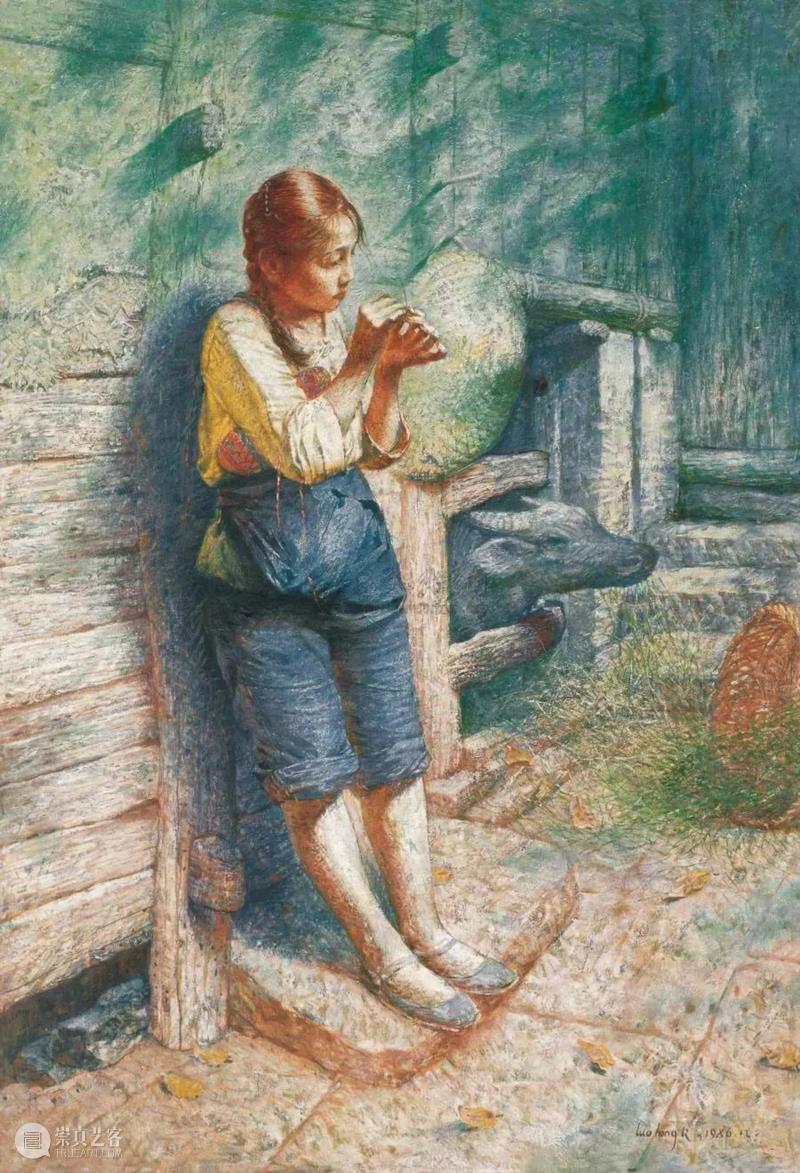

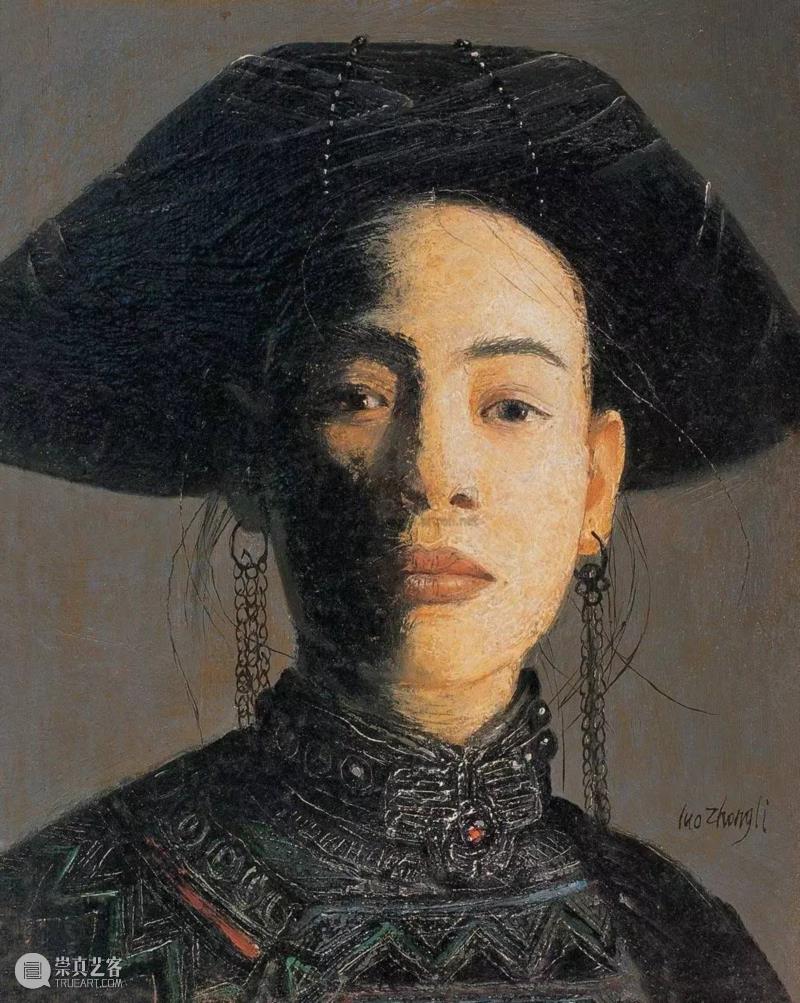

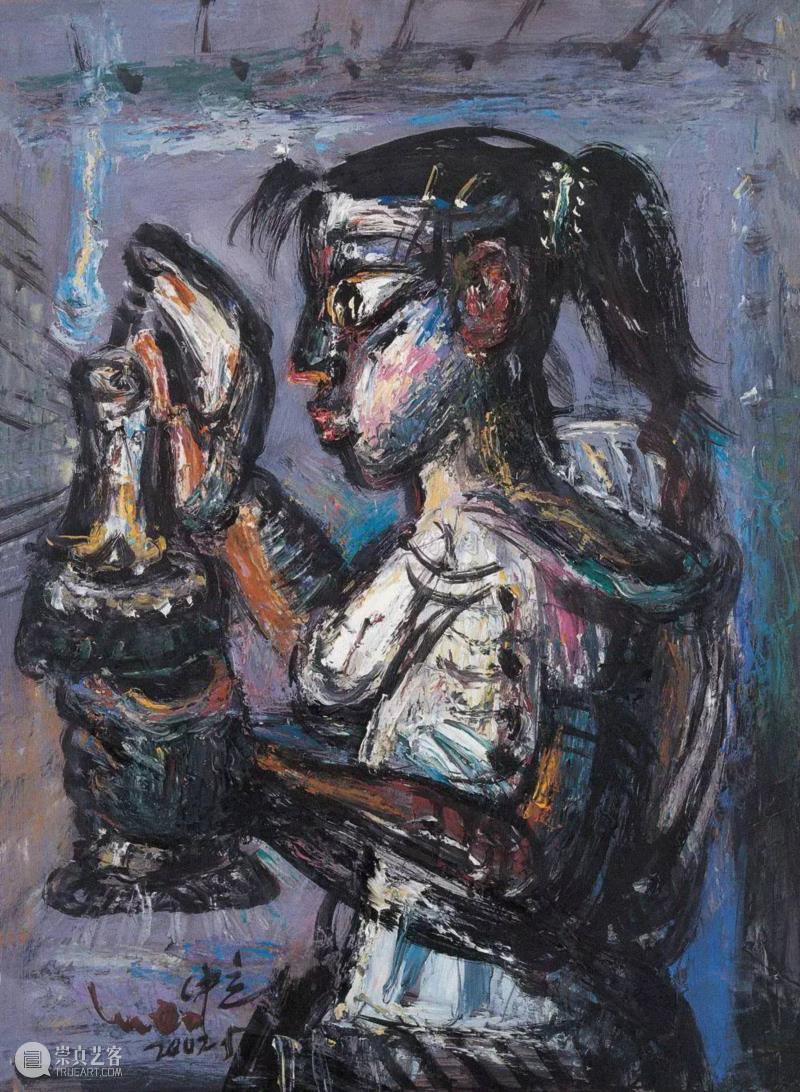

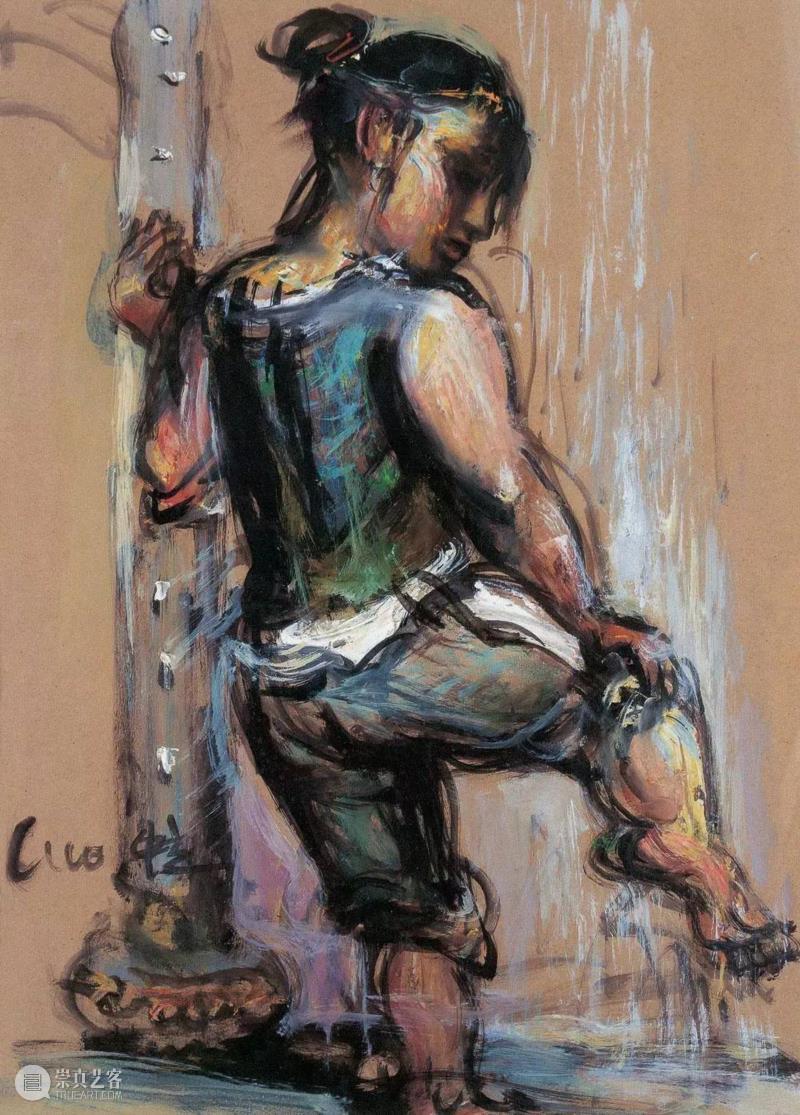

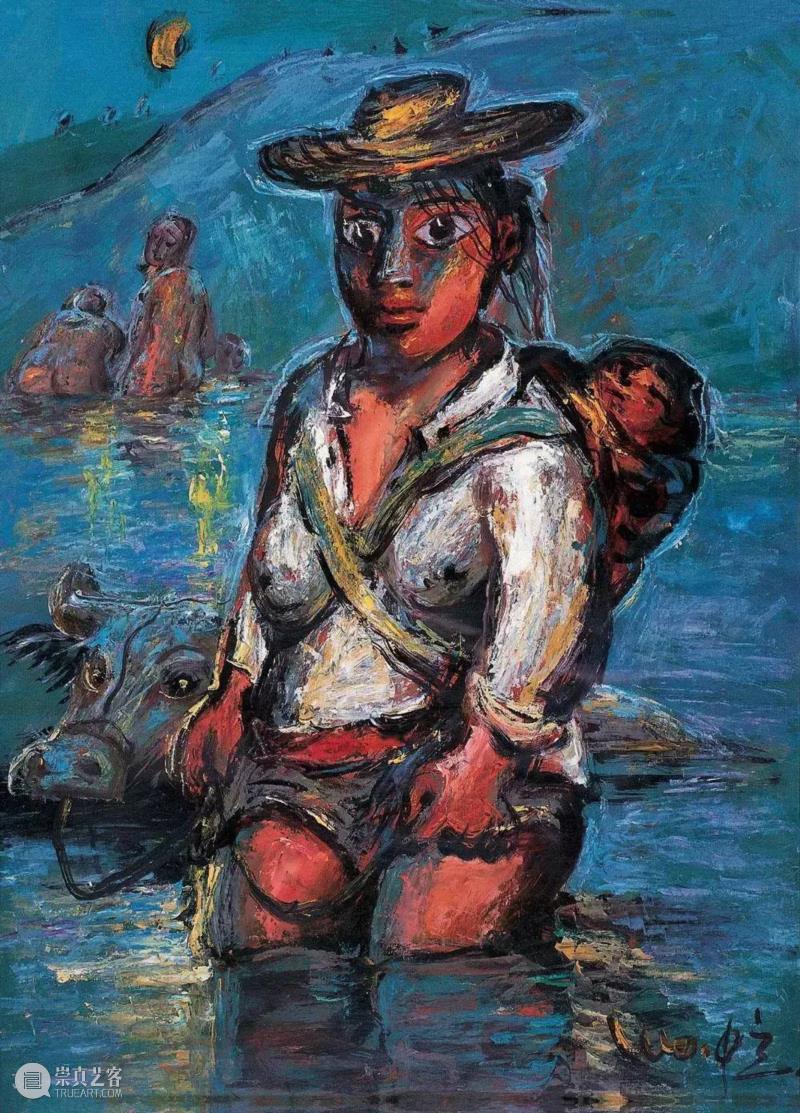

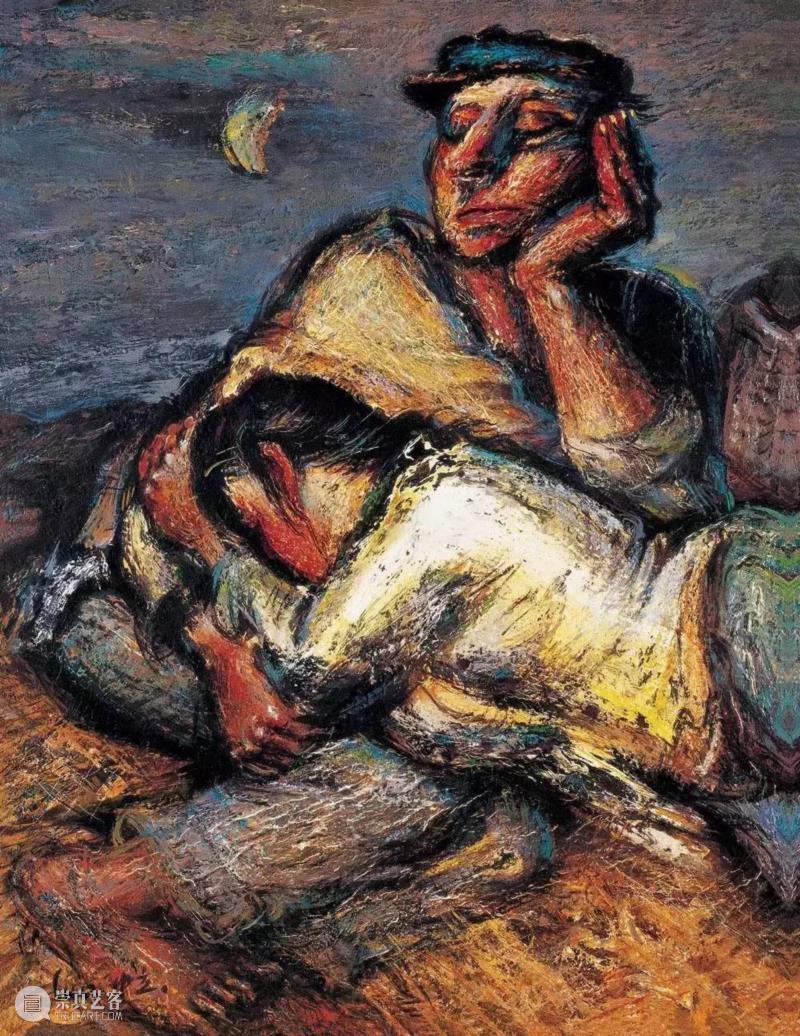

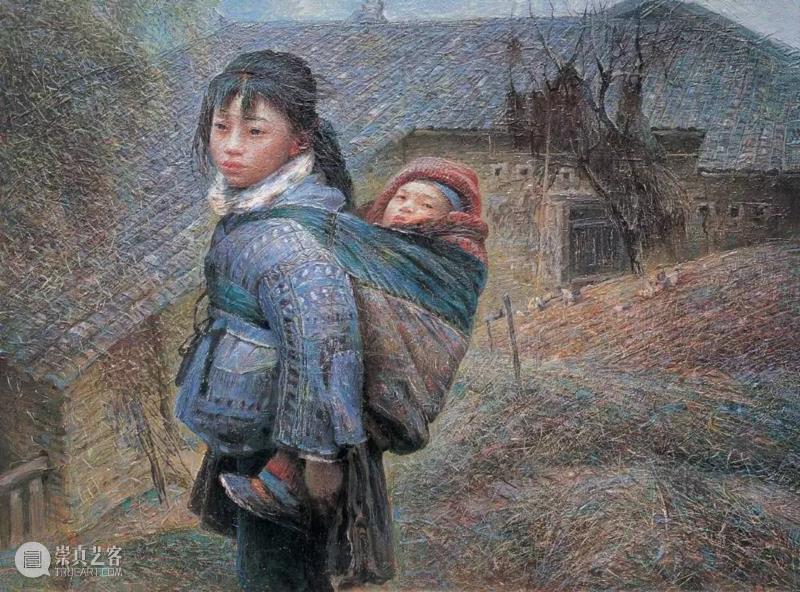

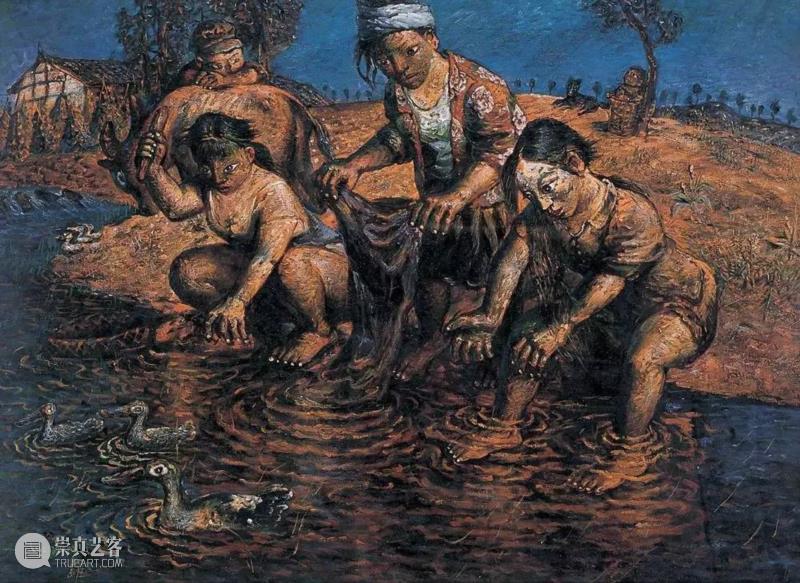

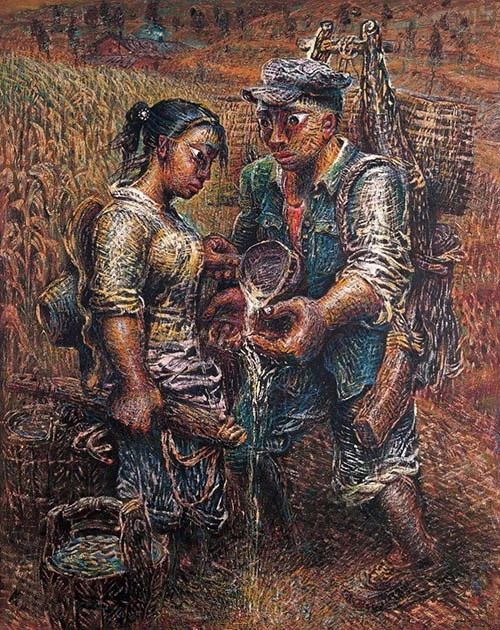

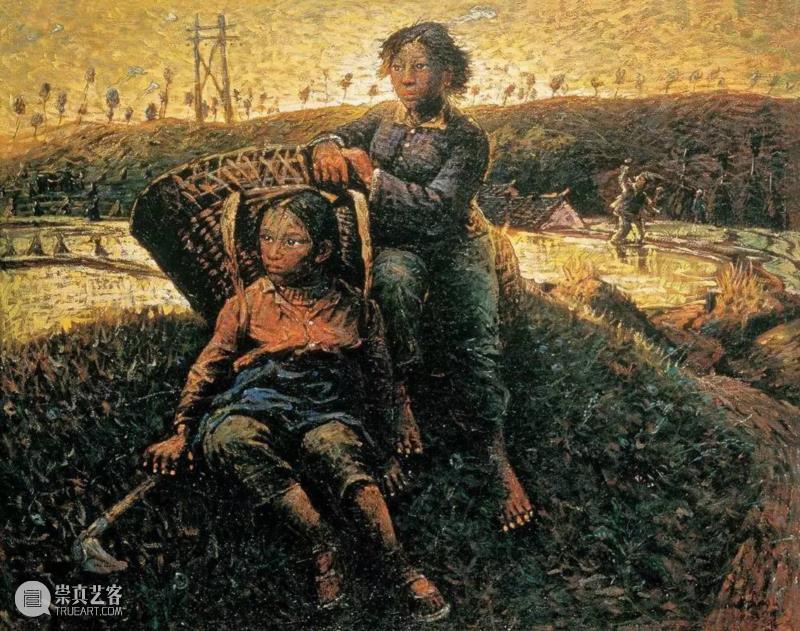

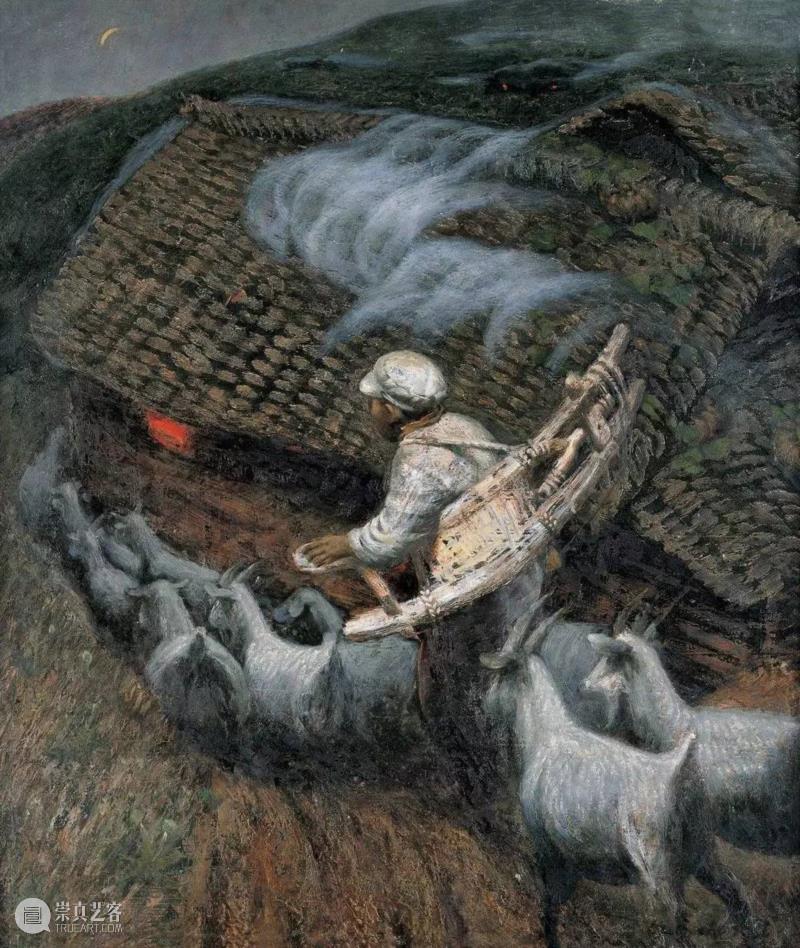

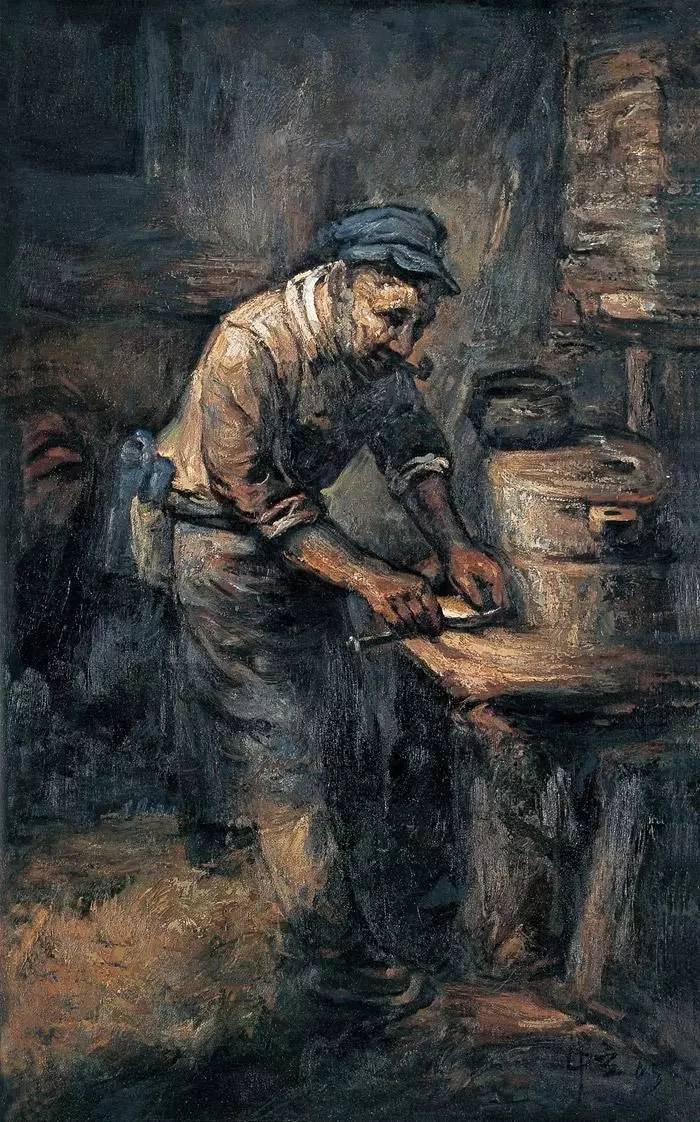

罗中立油画作品欣赏

上世纪80年代,罗中立作为第一批出国留学生,到法国卢浮宫临摹世界名画。当时,博物馆工作人员告诉这位中国年轻人,“如果在博物馆听到有人大声喧哗,还若无其事,那人肯定是美国人,美国人有钱,但没文化。”

一、来谈谈素质问题

然而,因《父亲》而闻名的罗中立再次到卢浮宫博物馆时,大声喧哗的参观者更多地变成了中国人,这让他汗颜。

“前几年的一次经历,更让我尴尬。”罗中立曾代表四川美院到美国纽约大都会艺术馆考察,与美方相谈正欢时,一名中国游客在艺术馆大声批评旅行社,甚至破口大骂:“这是什么破东西,带我们到这里来”,令罗中立深感狼狈。

“经历30多年改革开放,中国国民腰包鼓了,‘不差钱’。”罗中立说,近年来,出国旅游、购物的中国人越来越多,很多国外的博物院、美术馆、旅游景点专门配上了中文解说,购物场所也特别喜欢中国顾客,“欧美人靠你赚钱,还是看不起你,为什么?因为文化素质较差”。

加拿大媒体曾统计不喜欢中国人的十大理由,排第一位的是在公共场所大声喧哗,此外,堵塞人行通道等细节问题也赫然在列。罗中立说:“政府把文化提到那样的高度,令人振奋,但提升文化素质需要一步步做起。”

当年,日本曾出版《丑陋的日本人》一书,专门指责日本国民在文化修养、日常礼仪方面的不足,如今,日本游客给人的普遍印象是文明有礼,“这值得我们借鉴。”

二、艺术也要有文化

曾任四川美术学院院长的罗中立,将“有文化”这一目标贯彻在了艺术方面。对于中国艺术家群体来说,需要提高的已经不止是文化素质问题,而是如果将中国当代艺术从“制造”转变成“创造”,从西方当代艺术框架中解放出来。

四川美术学院

从当代艺术层面来讲,改革开放的几十年首先还是一个学习消耗的过程,而且当代这个词的内涵也是一个在我们人类逐渐被认识和接受的过程。

西方的这种历史已经这么悠久了,我们毕竟改革开放才开始面对这样一个过程。中国就队伍和群体而言,我想应该是世界上最大的群体,画家的群体也是世界上最大的队伍。

当这种转型和努力开始的时候就意味着未来中国在世界当代艺术中、国际当代艺术中一定有他的地位,然后会影响到国际的、世界的当代艺术。

就像美术史上曾经的拉美风、非洲风,关键还是要脚踏实地回到传统、回到自己的文化,回到自己的根来寻找当代艺术每个人不同选择的一个途径。

当这种努力不再是一个、两个个人的事的时候,是一个越来越多的形成一个群体的趋势的时候,这个时候中国当代艺术在国际上的一个影响地位我想是可以预见的。

三、想当年“父亲”登场

实际上,罗中立最著名的作品《父亲》,某个程度上,正代表了中国当代艺术的开局。

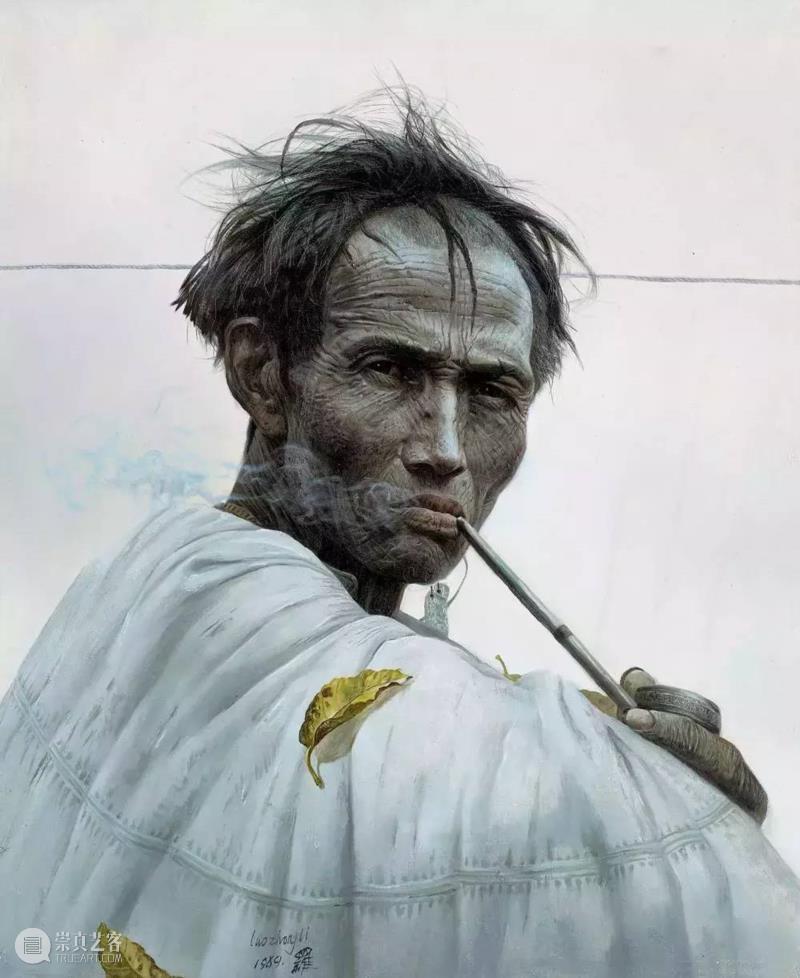

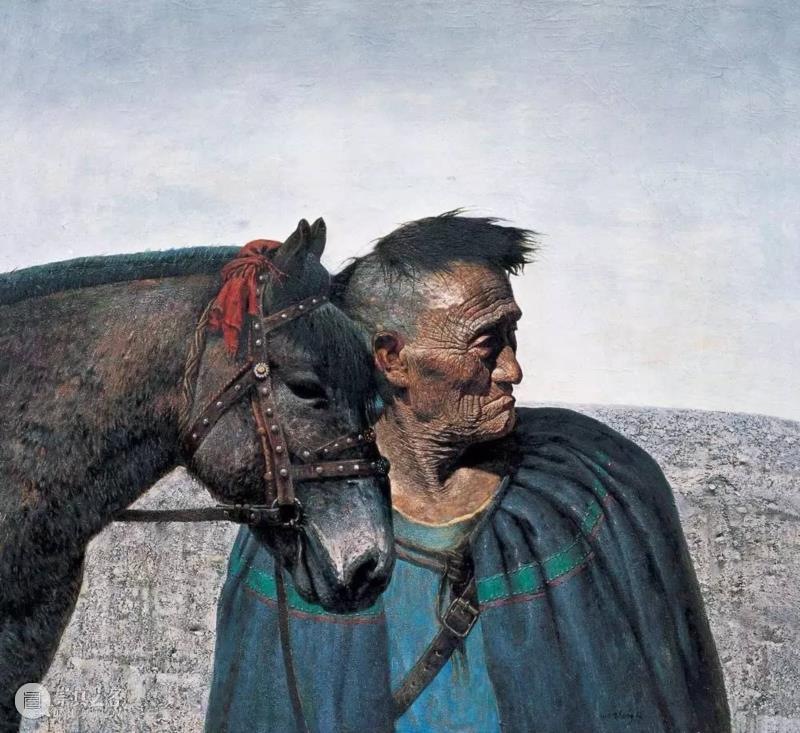

“1980年,《父亲》的创作是一次偶然,但也是一次必然,现在回头想有几个突破,如大肖像的题材、写实技法以及观念上的突破。”

他认为是又脏又臭的农民支撑着国家,农民才是支撑国家和民族的真正脊梁。

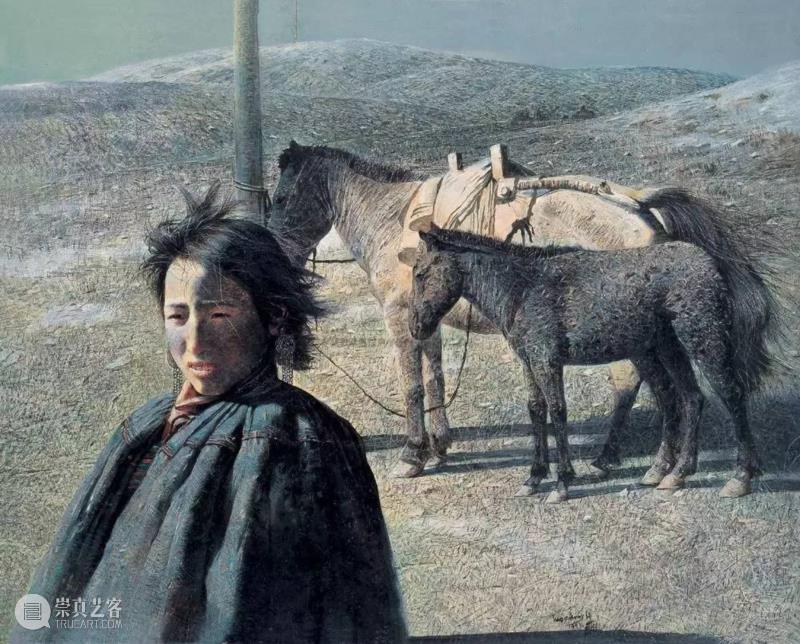

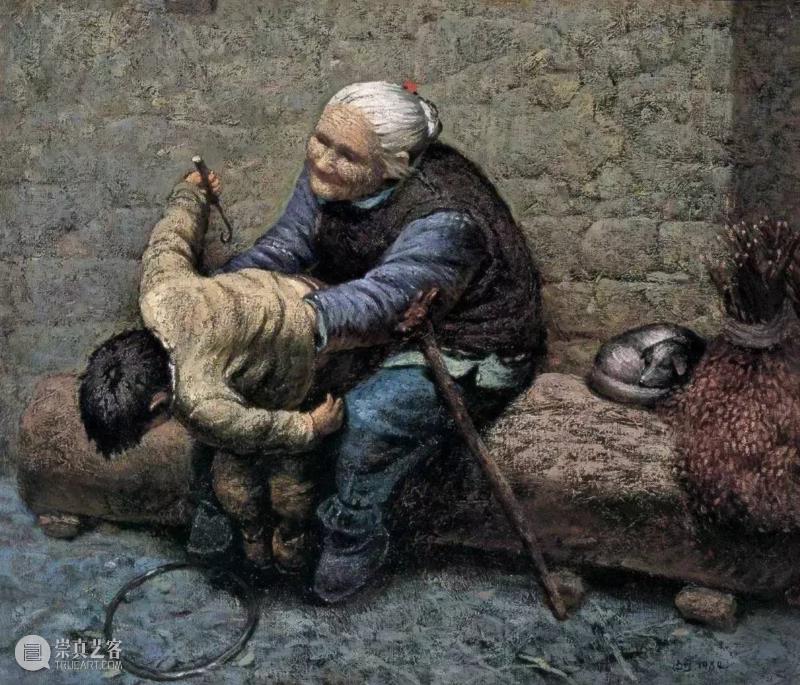

罗中立 《父亲》

正式创作以前,罗中立回了一次大巴山,选了很多老人的照片,然后把这些综合出来构成一个老年农民的形象。

《父亲》的创作手稿共有四稿,真正有决定意义的是第二稿《粒粒皆辛苦》,从这一稿起,我把‘父亲’画成了大幅肖像,后来在父亲耳朵上加一支圆珠笔,表示他是一个新社会有文化的农民,不像现在苦巴巴看到一个旧社会的老头,现在回头想想,这可以是一种观念的艺术,也开启了中国当代艺术。

罗中立与《父亲》合影

罗中立说,创作《父亲》时,他对油画的技法其实很多还一知半解,比如,为了呈现父亲皮肤粗糙的肌理,他甚至在油画颜料中加入了馒头渣,“现在细看,还可以清晰地看得到那些馒头渣的。”

对于现在的学生还能不能创作出《父亲》一样的作品,罗中立认为,《父亲》对自己其实是个意外,要出《父亲》那种作品,除了硬件上,更多是自由学术空气的营造。

作为一幅恰到好处地出现在从“ 文 革 ”结束到 改 革 开 放 转折时期的作品,《父亲》几乎成为一个文化符号,不断被人们从各种层面阐释其重大意义。

“30多年过去,对《父亲》的解读也更多了,其实当时主要还是伤痕文化的代表作,是一个过来人对过去历史的反省,是呼唤家庭伦理的回归,呼唤人性的回归。用领袖像的尺寸画农民,就是要让神化的、扭曲的历史回归本来的轨迹。”在罗中立看来,这幅作品的个人艺术成就还处于特定历史背景下重主题、重意识形态和 政 治 表达的阶段。

四、走进欧洲去写生

过去罗中立公开展示的作品大都是严谨的“构图”作品,画面组构严密,形象简练单纯,表现手法纯熟洗练,充满着强劲的情感穿透力,《父亲》一作即是这类作品的典型代表;这些作品让他建立起在画坛上的地位,这是我们一般所熟悉的罗中立—— 一位深刻严谨的画家。

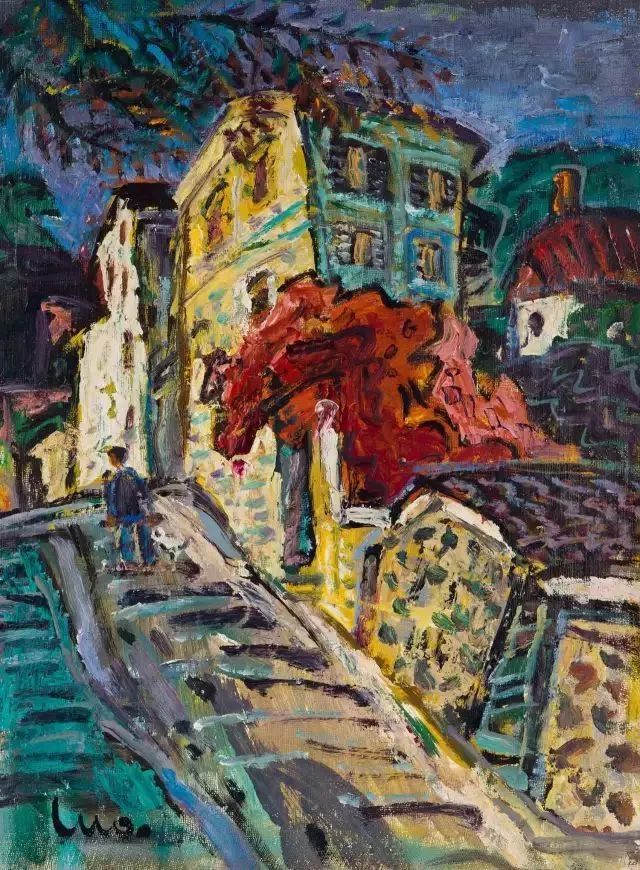

其实,罗中立尚有许多小品画,这些作品表现了画家较不为人熟知的另一面;他的“欧洲写生”即属这一类创作。

罗中立 欧洲行

1995年罗中立趁着到比利时展览之便,旅行了大半个欧洲,当然也带回了为相当数量的“欧洲见闻录”。随着他的目光,我们似乎也来到了欧洲,进入了古老的修道院中,看见了罗马的兴败,荷兰的风车景致与威尼斯的水上风情,也亲身经历了一场西班牙的斗牛……

罗中立的“写生作品”是他在行程紧凑的旅途中,“身到、眼到、手到”不假思索的信手拈来之作,因此笔调十分即兴,而与他的“构图”作品大异其趣。但,仔细品味之下,“旅行中的罗中立”与“画室中的罗中立”虽然外貌不同,骨子里应该仍是同一个人。

这些“写生”作品在即兴中,仍然散发出一份朴拙凝练的力道,一如隐隐约约深藏在他的“构图”作品中的所表露的特有质地一般。他的欧洲图景依旧可以看出他一惯深沉厚重的画风。

在绘画的语言、题材、表现形式等方面,艺术家都在不断探索。他是上世纪80年代初最早公派出国留学的艺术家之一,油画是国外的画种,中国艺术家早期都是用国外的绘画语言去表达、创作,没有形成自己的绘画语言体系,所以他也不断在探索、突破。

来源 | 中外艺术

戳左下角“阅读原文”进入网站

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享