你想了解的侯孝贤、杨德昌、蔡明亮(但又没敢问拉冈的)

作者: 杨小滨

出版社:印刻

出版日期:2019/09/30

语言:繁体中文

作为近代精神分析理论的建构者与革新者,拉冈的理论为现代电影、文学、文化、艺术、哲学等领域带来了相当深远的影响。本书援引拉冈理论,扎实而细腻地解析台湾三大导演:侯孝贤、杨德昌、蔡明亮,带引读者透过拉冈的视野重看台湾新电影。

站在这样的基础上,作者认为侯孝贤往往关注的是建立永远无法实现的理想自我(idealego)即镜像化自我,杨德昌则干脆展示出自我理想(ego-ideal)的内在瓦解。而蔡明亮的作品与现代性社会背景的联系或密或疏,有时既有现代的都市背景,但又抽离出了具体确定的社会意义。他对「真实域的想像化」的反讽式处理,更强化了真实域令人恐惧的险境和不可能性。

全书不仅对台湾三大导演有透彻的剖白与分析,对于拉冈理论亦精准掌握,书末并附录两篇作者与蔡明亮专访对谈录,让读者对台湾新电影有更全面的欣赏视野与认识。

作者简介

杨小滨

生于上海,耶鲁大学博士。现为中央研究院中国文哲研究所研究员,国立政治大学台湾文学研究所教授,《两岸诗》总编辑。著有诗集《穿越阳光地带》(获现代诗社1994年「第一本诗集奖」)、《景色与情节》、《为女太阳乾杯》、《踪迹与涂抹》(观念艺术与抽象诗集)、《杨小滨诗X3》(《女世界》《多谈点主义》《指南录‧自修课》)、《到海巢去》、《洗澡课》等,理论和评论专书《否定的美学》、《历史与修辞》、《中国后现代》、《无调性文化瞬间》、《语言的放逐》、《迷宫•杂耍•乱弹》、《感性的形式》、《欲望与绝爽》等。近年在东亚与北美各地举办「后摄影主义」、「后废墟主义」等艺术展。

正文节选

侯孝贤:在镜像自我与符号他者之间

一、镜像关系的可能与不可能

在侯孝贤的电影《千禧曼波》中,舒淇扮演的Vicky逃离光怪陆离的台北,跟日本朋友竹内康来到冰清玉洁的日本夕张。有一个场景是他们各自把头埋进雪堆,在雪面上印出自己脸部的轮廓。Vicky在看到这个雪面上脸部轮廓时,有一个对这个「脸」的特写,同时我们听到Vicky的画外音说:「你看,我的脸⋯⋯」。这个场景可以看作是一次──拉冈(JacquesLacan)意义上──镜像式的自我认同:Vicky不是从镜子里,而是从雪面上,捕捉到了一个外化的自我形象,而体认到「理想自我」(ideal ego)的完整。之所以这里出现了一个「理想自我」,无疑是因为侯孝贤在《千禧曼波》里赋予夕张以理想的空间背景,Vicky只有在这里才把握到完整的自我─相对于破碎空虚的台北生活,在夕张的感受似乎是自由生命的完美体现。当然,这个雪面上的「脸」,其实跟Vicky的形象实在没有什么形似之处,但晶莹剔透的雪面具有某种被形塑的能力。Vicky虽然大叫「啊!好冰啊!好冰好冰!」,但肉体上的刺痛掩盖不了精神上的满足。也可以说,这个对象化的自我是否真的形似并不重要,重要的是,它被自恋地建构为完整自我的镜像。那么,相对于灯红酒绿的现代化台北而言,夕张成为侯孝贤早期视频中的前现代原乡的替代品。也可以说,到了《千禧曼波》,侯孝贤似乎已经对从台湾本土的乡土与自然景观里来寻求某种「理想自我」失去了信心。恰恰在一个远离尘嚣的日本小镇,侯孝贤仿佛找回了那种人间的纯净与安宁。

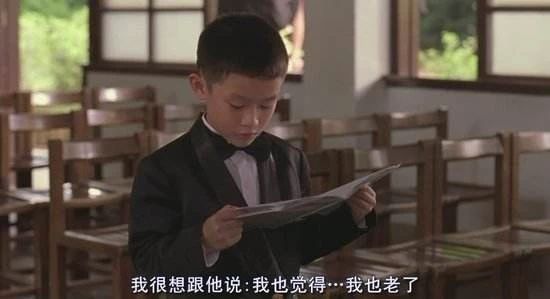

在侯孝贤新电影时期的第一部视频《儿子的大玩偶》的末尾,坤树的儿子因为一直见到父亲的脸是涂成了小丑的容貌,坚决拒绝卸妆后的坤树(陈博正饰)来抱他。绝望之下,坤树只好重新化妆,打算继续做「儿子的大玩偶」。作为小丑般玩偶的父亲,已然不是符号性的父之名(Name-of-the-Father,视频中的父亲在儿子面前也没有任何权威感):从一开始,侯孝贤就让这个父亲形象从自我理想的大他者降格为理想自我的小他者。精神分析学家阿叶飒(JosefinaAyerza)在一次访谈中曾经谈到儿童和玩偶的关系与镜像关系之间的类似。这个被弱化的父亲,替代了镜像化自我的幻象,成为幼儿想像域(imaginary)的一个场所:他儿子对正常的父亲形象恐惧到大哭,而对镜像化的玩偶形象感到无比亲近。当然,我们也可以从坤树装扮小丑的整体形态上来看:他的小丑形象本来就是电影院的广告,在这个构架内,坤树代表的正是电影这个被观众当作自我投射的镜像构成。也可以说,电影观众观看丑角形象的坤树和观看电影,这两种观看所意味的镜像关系是同构的。在这里,坤树作为想像域的小他者──同时对儿子和观众──提供了一个虚拟的、虚幻的安慰形象。与玩偶的想像性认同在《儿子的大玩偶》里当然是一种误认:对观众而言,三明治人所代表的是现代的电影文化;而对幼童而言,化了妆的小丑其实是父亲。

在布袋戏大师李天禄的类传记片《戏梦人生》里,偶戏的主题贯穿了全片。一次,李天禄(林强饰)告诉父亲(蔡振南饰),木偶剧团取名为「亦宛然」,因为木偶剧也栩栩如生(人生、生活),宛如现实。也可以说,「人生如戏」意味着人能够从布偶的虚假形象那里寻找到某种镜像式认同。在这个片段里,李天禄一边解释着,一边看着木偶,仿佛是在对镜自揽。在视频中最早的一个相当长的布袋戏演出片段里,我们看到了许仙在湖上避雨时邂逅白娘子和小青而一见锺情的故事,而这出布袋戏的主要情节确与李天禄后来自述他偶遇(日后的情人)丽珠及其女伴的经历十分相似。甚至唱词中的「单身女子⋯⋯咀嚼槟榔⋯⋯等待着丈夫的出现」也令人联想起李天禄所回忆的丽珠抽烟的情节。不管故事最后的结局如何,许仙和白娘子的爱情故事一直是以一种美好的形态被表现的,也是自我的爱情生活所可能认同的某种(至少是表面的)理想境遇。

但并非所有侯孝贤电影里的镜像关系都意在呈现出想像域中完整的理想自我。甚至可以说,镜像关系所呈现的更多的是对理想自我的扭转。我们可以从不少侯孝贤的视频中看到对(字面意义上)「镜像」的捕捉。《童年往事》里有一幕是阿孝(游安顺饰)照镜子,嘴里叼着香烟,穿着笔挺的新衬衣,做出某种自我欣赏的装酷表情。在这一幕之前,阿孝追打索要一百元车费的人力车夫;在这一幕之后,是阿孝第一次去红灯区嫖妓。由此来看,照镜子的这一幕似乎意味着阿孝对成熟自我的一种认同的姿态。但不管是追打人力车夫,还是去红灯区嫖妓,都带有相当程度的负面色彩。那么,这个认同的自我绝不具有理想性,也可以说是以否定或反讽形态呈现的理想自我。《童年往事》里出现的另一次照镜子场景同样无法提供理想自我的可能:阿孝的母亲(梅芳饰)因为发现舌头上长了异物,张着嘴从镜子里察看(但镜像本身并未直接呈现出来)。后来母亲的病被诊断为喉癌,也可以说,镜像提供的是一个病态自我的形象。《珈琲时光》临近结尾处有一个场景是阳子(一青窈饰)在电车上,从车窗的玻璃上看到自己的镜像,但很快就将视线移开了。《珈琲时光》里关于探询江文也的线索可以说是一个寻找「自我理想」(ego-ideal)的故事:江文也的爱情经历成为阳子的符号他者(symbolic Other)。相比之下,阳子对镜像中的理想自我形象并不着迷,甚至,这个镜头转瞬即逝,显示出理想自我的无法把握(尽管那个自我理想也同样难以捕捉)。

杨德昌:主体异化与现代性符号秩序的式微

在台湾新电影导演中,如果说侯孝贤不断试图从符号域撤离到想像域,却仍然无法抵挡符号域的规整,杨德昌则往往通过直面符号域,揭示出符号域无法掩盖的真实域。换句话说,侯孝贤往往关注的是建立永远无法实现的理想自我(ideal ego)即镜像化自我,杨德昌则干脆展示出自我理想(ego-ideal)的内在瓦解。这个自我理想,也就是拉冈意义上的符号大他者──无论呈现为传统文化的规范,还是呈现为现代文明的律法,或是呈现为当代社会的构筑──都集中于对现代性的思考:现代性作为符号他者,既是一套话语规范,又是主导型的文化能指,在杨德昌电影的社会历史背景上扮演了至为关键的角色。而各色人等如何在现代性符号秩序中活动,构成了杨德昌电影主要的观察对象。也可以说,杨德昌所致力于探讨的正是主体在与这个符号域大他者之间发生的种种关联及其表现。

杨德昌电影展示出的社会批判、体制批判、意识形态批判与现代性批判意味已是诸多学者讨论过的关键议题。比如,吕彤邻(Tong lin Lu)就明确认为:「杨德昌的电影更关注都市中的异化,其中每个人都基本上被描绘成在现代科技巨大而非人化的海洋里的无家可归者。杨德昌电影的主导题旨之一便是金钱作为消费社会的上帝如何瓦解了传统亚洲的家庭结构」。甚至詹明信(FredricJameson)在他著名的〈刷新台北〉一文中,也强调了杨德昌的电影是「从都市资本主义的语境来看……我们当代的后自然社会中理性概念的扩张」。从拉冈理论的视角来探讨杨德昌电影,可以勾勒出杨德昌批判美学的整体构架,并且揭示出大他者自身的匮乏和创伤。换句话说,从拉冈理论的框架来看,杨德昌的批判维度并不仅仅是外向的社会批判,因为社会大他者的缺失正是主体的试图以自身的缺失来填补的对象:他者已经被主体内在化了,而不仅仅是外在的压迫。以拉冈理论来切入,可以更深入地了解杨德昌电影美学的复杂层面,特别是人物主体与社会他者之间的微妙关系,以及杨德昌所揭示的符号秩序内在的「真实」样貌。

一、现代性大他者与主体的双重匮乏

拉冈的主体论蕴含了一个著名的悖论,也就是俗称「要钱还是要命」的选择:「假如我选择钱,我二者都会失去。假如我选择命,我拥有了没钱的命,也就是说,遭到了剥夺的命。」正如「要钱」无异于送命(自然「要钱」也就落空),主体的悖论在于,正面把持主体性的愿望反而葬送了主体,惟有放弃主体性,将主体托付于他者,才能至少保持主体的空位。拉冈因此借用了黑格尔─马克思的「异化」(alienation)概念,但用以描述主体的必然状态:「因为这个悖论,这个敏感点,平衡点,主体仅以从他者(即无意识他者)中消失的形态出现在意义的层面」。不过,他者本身却也不外乎是一种空洞。

杨德昌的《指望》这个短片的片名本身已经暗含了一个主体必须倚赖的大他者的视角──当然,在这个大他者的视角下,主体(subject)必然臣服于(subjectto)这一套话语的体系。不过吊诡的是,这个他者符号体系下的主体,仅仅是一个名义上的空位存在,而无法成为实体。显然,《指望》中的「指望」不只是成长的青年人对自身的希望,而是来自上一辈的指望,甚至是指令。在视频里,小芬母亲(刘明饰)对小芬姊姊(张盈真饰)说:「我为你好,只希望你能读个大学⋯⋯你再不给我好好念,真是对不起我,也对不起你爸爸!」在这里,所谓的话语,当然就存在于「为你好⋯⋯否则便对不起⋯⋯」这样的句法结构中。这里,父亲早已去世,他肉身的消隐反而强化了「父之名」的存在─作为语言性、符号性、律法性的存在。正如拉冈所言,「符号的父亲,因为意指了律法,正是那个死去的父亲」。甚至可以说,母亲占据了父亲的位置,执行了死去父亲的权威话语。不过,父亲也只不过是社会大他者的一个换喻。从根本上来看,长辈对晚辈的要求,或「指望」,代表了社会大他者的指望或期待──你必须成为现代社会指望你成为的那样的人。

蔡明亮:拷问真实的创伤体验

蔡明亮早期的电影视域与杨德昌有部分的重合。作为符号他者的现代社会被揭示为充满了创伤性绝爽(traumaticjouissance)的所在,往往是杨德昌电影的主题。在《青少年哪吒》里,小康的补习班、西门町的游戏房和溜冰场、甚至摩托车驶过的马路,表面上都呈现出规则化现代社会的井然有序,实际上都暗含着各种混乱和不测,有的深藏不露,有的一触即发。《爱情万岁》里的阿美(杨贵媚饰)和小康(李康生饰)各自回到他们的公司(都是室内场景)时,那种无聊的嘈杂,人与人之间的疏离,个体与环境的错位,也被展示得十分显见。阿美收纳钥匙的盒子里找不到她想要的钥匙。小康听到电话铃响,尝试接了几次都接错,透露出体制化社会环境的荒诞,或者说,貌似有序的符号秩序掩盖不住的无序面貌。电话作为现代化的通讯设备,也无法建立起真正的人与人之间的理想交流。《爱情万岁》中的阿美和阿荣(陈昭荣饰),本来只有通过电话才有对话(见面和做爱时都丧失了语言功能),但似乎这种交流也障碍重重,阿美甚至不知道电话另一端是谁在说话。如果说杨德昌电影中的符号他者往往变异为代表了创伤性绝爽的小它物,并且成为主体欲望不可遏止的对象,蔡明亮则从描绘「他者绝爽」(J(A̷))开始,从而进一步直接触及真实域所体现的创伤性绝爽内核。在论述《郊游》时,孙松荣也对此做了相应的辩证思考:他一方面提到这部视频「致力描述当代台湾社会底层人民的生命政治,并隐含地批判都市现代化、豪宅化及土地商品化」,另一方面更论及了其「政治寓言」的向度,那「似曾相识、徘徊的历史游魂──那流动着不同图像物质的图象身世」,也就是深藏于历史记忆中幽暗的创伤性真实。

一、废墟视景与失败体验:现代性的黑暗之心

有关「错失」的主题在蔡明亮电影中时常出现,但与现代性社会背景的联系或密或疏。不少情形既有现代的都市背景,但又抽离出了具体确定的社会意义。比如《爱情万岁》的开头,房屋仲介阿美把钥匙忘在她带客户看屋的门上,或者在《河流》的开头,湘琪(陈湘琪饰)与小康(李康生饰)在滚梯上擦肩而过,几秒钟之后湘琪才想起那是她的旧相识。类似的场景几乎又重复出现在《天桥不见了》中,只是滚梯换成了普通的地下通道楼梯:这次是小康在擦肩而过后发现了湘琪(陈湘琪饰),但他回头犹豫了很久,最后还是没有招呼湘琪。另一个例子是在《你那边几点》中,湘琪(陈湘琪饰)在夜幕里急速走回旅店,因为过于急迫以至于走过了头,走出了画面之外才又掉头走回来。假如说前两个例子至少与现代都市的物质符号体系不可分割,后两个例子则几乎没有对于都市现代性特质的强调。那么,「错失」的意味便不仅在于现代性秩序的裂隙,也在于他者符号秩序本身的裂隙。

可以说,蔡明亮早期电影里触及的杨德昌式的现代性批判在《爱情万岁》就基本消失了,尽管他对现代性的关注并未休止。也可以说,蔡明亮与杨德昌的不同在于蔡明亮的目标并不指向杨德昌式的社会批判,而是着迷于作为符号他者的现代社会(包括家庭)所呈现的具抽象意味的某种(反)形式感,其中现实与社会的关怀是落实到鲜明的美学形式上的(正如《黑眼圈》和《郊游》触及了底层的议题,但并不是现实主义电影;或者《爱情万岁》、《河流》、《脸》触及了同志议题,但不是酷儿电影)。在蔡明亮那里,原本建立在现代性的符号秩序上的文明社会总是呈现为创伤性的废墟。

不难发现,蔡明亮的都市视域往往偏向于一种破败的样貌。从拉冈的理论角度来看,如果都市标志着现代文明的符号域,那么蔡明亮致力于揭示的是这个符号域试图遮蔽的,难以忍受的真实域。无论从外在景观还是从内在情节而言,蔡明亮的电影镜头都充满了对不堪的生活及其环境的强烈关注,而背景往往是当代都市。《黑眼圈》里的吉隆坡外劳住在极为脏乱的房屋里,《郊游》里的一家三口(父、子、女)也居住在台北一个极为简陋破旧的狭隘空间,与父亲小康(李康生饰)举广告牌宣传的华美公寓形成了强烈对照(他在干净白皙的大床上暂时躺下休息,也令人想起《爱情万岁》里小康和阿荣偷偷占据的待租空屋)。同样令人喟叹的是小陆(陆弈静饰)喂食流浪狗的场地,也就是片尾男女主人公久久站立的废弃场地。甚至在《脸》中,艺术殿堂卢浮宫也难逃「厄运」:光鲜亮丽的明亮展厅让位给了幽闭的地下水道、阴暗的逃生梯或工作梯、布满管线的夹层和信道,以及展品画框底下的秘密地洞。

原文刊载于台妹的书坊公众号

点击下方[阅读原文]进入AMNUA数字展厅;

为保证流畅体验,建议在wifi环境中观看;

投稿信箱:amnuamedia@163.com;

文章版权归AMNUA视野所有,转载请注明来源

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享