开幕当晚,参展艺术家何岸、施勇、王博、姚大钧、张英海重工业与策展人周昕、嘉宾吴彦在万和豪生酒店一层昊美厅分别以《解放的文本》、《字形、字义、字景》为题先后开展论坛。到场艺术家分享各自参展作品创作意图及其作品理念,在观念的层面深入讨论语义的挪用和解放文本的可能。此篇将完整回顾第一场论坛内容。

OPENING PANEL 01

左起:周昕、王博、姚大钧

“文字的文字的文字的” 开幕论坛现场,2019

图片©昊美术馆(温州),photo by 季成

王 博 我的作品是拉着帘子的小屋内两个旋转LED屏。这件作品是今年7月份在上海的要空间(M50) 做的一个项目作品。今年5月份我回国后发现一个现象,最近一两年内公共空间里标语或口号的使用变得愈加泛滥。

这个展览叫“文字的文字的文字的”,但在《无梦的歌》这个作品中,我更关心的不是文本本身,而是它的外延。我们会在怎样的场景看到走字屏?打一个比方,可能是晚上十一点多冒着雾霾和小雨的广州街头,街上已无行人,空气湿润胶着,而整个街道被LED屏所散发的抽象的红色光线充斥与弥漫。

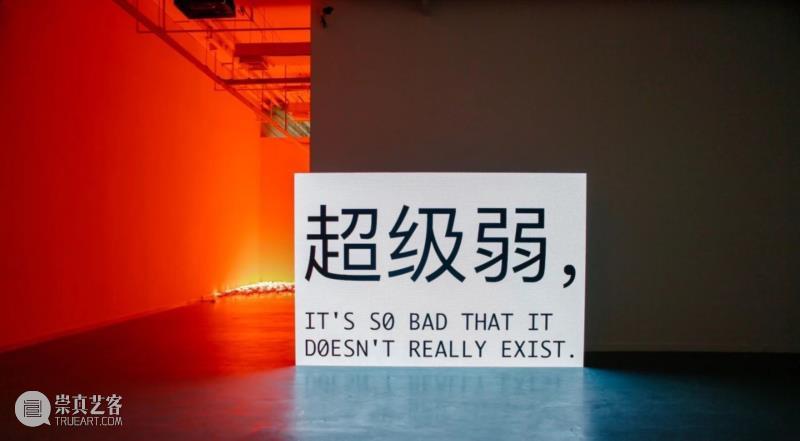

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by YURU

这样一种走字屏形式的标语口号,它作为一种文本跟它作为一个抽象的颜色与所处空间的关系。以及如何去理解文本的意义本身和它产生出来的外延形式之间的关系,是我感兴趣的地方。 所以当时在要空间的作品里面,我挪用了在公共空间里走字屏的形式。

在这个基础上我当时还做了一些调研,我看到有些文章说人接受的光电信号会进入到你的潜意识中,尤其是在睡觉的时候。当然从我自己的角度来说,我并不完全相信这个理论。

但是如果我们重新去审视中国公共空间的光线和潜意识,个体跟辐射的单色LED光的关系。这些LED的光或口号,本身承载的意义可能就是关于一个集体的巨梦,那我们是不是可以把它挪用到一个很小的展览空间上,用它们是治愈跟做梦有关的症状。所以这个逻辑下,《无梦的歌》是一个所谓的理疗项目。

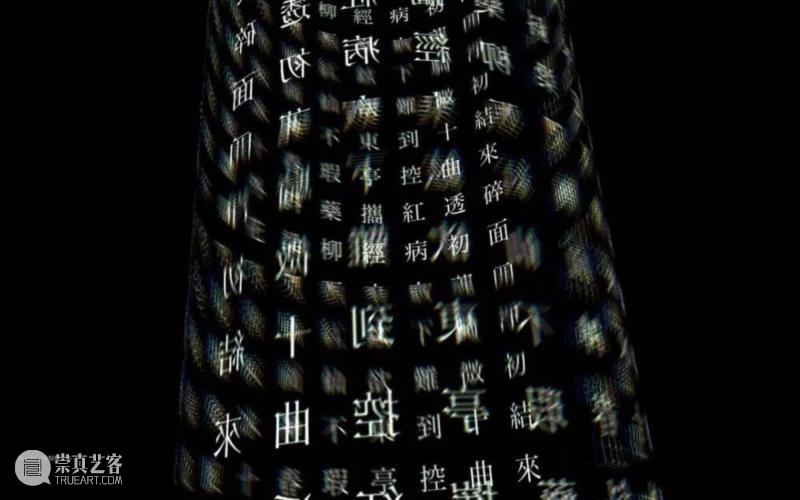

姚大钧 论坛开始前我同各位艺术家解释我的作品,他们觉得这个作品是高度理论型的作品,也就是单看作品视觉的时候,其实是不知道在做什么的。我解释一下作品《白马非马》,这件作品原来是为一个月前的一个有关书法的展览所创作的,但是书法其实并不是我的主要关注。我的作品可能表面上跟文字、书法是相通的,但我更倾向于参加周昕办的展览,因此我很高兴他邀请了我。

关于这个作品首先必须要声明的是,它不是装置艺术,甚至不是当代艺术,我觉得它更倾向于是一个具象诗作品,它是一系列的诗作。我们首先知道诗其实是最早的观念艺术。诗到了二十世纪其实有一个非常大的发展,就是具象诗,或具体诗(concrete poetry)。

因为种种原因,具体诗在国内其实不是那么为人所知。主要的原因是在具体诗最流行的时候,正好是国内还没到改革开放的时候,在六十七十年代这段时期,具体诗成为了不仅是欧美而是全球化的运动,尤其是在日本,更是积极地参与了具象诗运动。我是在这个流派的系统传承下做了这一系列的作品。

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by 季成

“白马非马”来源于古代文本,取材自《公孙龙子·白马论》。“白马非马”,一般我们把它说成是一个彰显高超诡辩术的文本,他说白马其实不是“马”,我们会觉得这是一个吊诡的诡辩,是一个强词夺理的辩术。但如果仔细分析他的哲学逻辑,其实是非常清楚的。

也就是说,“白马”是一个颜色加上一个形状,跟“马”——一个纯粹的马,其形状和物种是不一样的,所以这个“白马非马”是符合逻辑的。当然他运用了这个“是非”的属性关系,一种是“属于”,一种是“等于”,这两者是不同的,白马当然属于马的种类,但是“白”和“马”这两个字放在一起,当然不能等于马,其意涵是不一样的。

所以这里面存在很多问题,那我为什么用这个老的文本呢?首先是因为我很早就对这个文本非常地着迷。第二个就是这个文本可以和当下的很多事情连结起来,就是中国人所擅长的“借古讽今”。

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by Chan

我在作品里基本上用的是白色,黑色,这两个颜色之间的一种抗争和对立。这个作品直指的就是后真相时代,在这个时代黑白是不分的甚至是对抗的。

我一直在追求诗或者艺术作为一种具有魔性的表现方式。比如说在《白马非马》这件作品最左边的屏幕,最开始是由“白马非马”这400多个字的文本排成的一个22x22的矩阵,慢慢发生着变化,最后呈现出“白马飞马”。为什么不再是“非”呢?因为当文本里面所有其他字都抽走,只剩下马这个字以后,其形状居然是一只带着翅膀的“飞马”。

所以这件作品里面有的含义一层一层地交织混杂,每一个单独的屏里面都有不同的含义,这也是我的创作常常体现出的特质,即一件作品有很多种解说方式、暗示,很多种所谓的巧妙的多意性在内。

左:由“a rose is a rose is a rose” 拼贴的玫瑰图像

右:格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein),图片源于网络

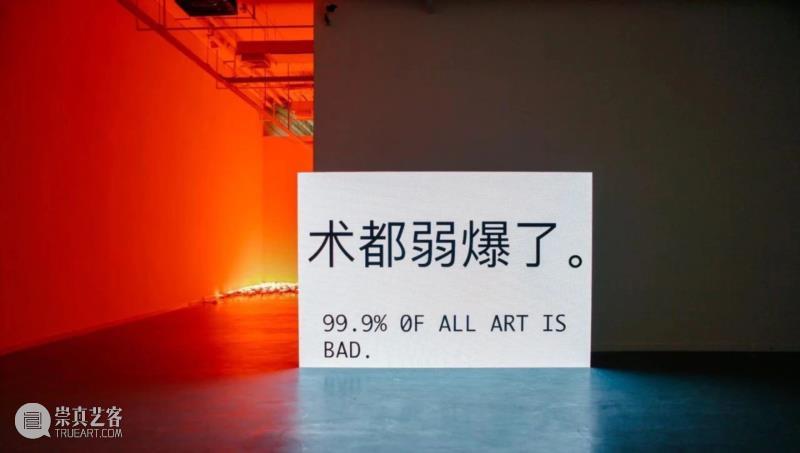

这次我们也有幸请到了居住在首尔的二人组合张英海重工业,他们是很早一代的网络艺术家,在后网络概念出现之前就已经开始在互联网上进行创作。将自己的网站作为媒介进行作品的传播,在前Youtube的时代,就以在线录像视频的方式传播他们的作品。在他们的网站上我看到了“ART IS A LIE THAT JUST WON’T DIE”这件作品,译成中文是“艺术是一个就是不会死掉的谎言”,这是我非常认同的一句话。

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES, ART IS A LIE THAT JUST WON’T DIE, 2014 (Wenzhou version), Original text and music soundtrack, HD, 3:2, QuickTime movie, 6'29", Dimension variable, Courtesy the artists

他们更多的作品是偏论文性的,借由作品讲述一个观点,或者是和他们自己的故事有关,他们很多的作品都已经被翻译到了其他语言当中。这次我们把这件作品邀请到温州来,把它翻译成中文,看看这样一个论点在这边会怎样被接受的?

他们的作品通常以16:9的投影形式呈现,本次展览中以一种相对“沉重”的3:2的LED屏幕的方式展现,也对应他们的组合名“重工业”,在展厅内我们能够看到这个作品的背面以及机器运转的方式。

当时我们开始在网上做作品的时候,网站对我们来说就是一家24小时全天开放的便利店。如果一家便利店是家好店,你一定能在里面找到生活的必需品。所以这件录像作品里面,包含了如果你想要在艺术界生存下去,你所需要知道的所有内容。

刚才姚大钧老师也提到,艺术作品应该是能够自我解释,自我阐明的。对我们来说的话,就像是在便利店里面能够找到的东西一样。在作品《艺术是一个就是不会死掉的谎言》里你能看到,其实有99.9%的人是不喜欢我们所钟爱的艺术的。所以那些能够看到这件录像作品,且极少数能开心地看下去的人,希望这件作品能够让你们在美术馆这个空间里继续生存下去。

王 博 其实我并没有想过这个问题,但我觉得,作为一个影像艺术家来说,我的创作并没有完全依赖于我自己创造的素材。有时候会使用很多现成的素材,无论是新闻素材、老电影素材,还有别人的素材。像《无梦的歌》这件作品的起源是我对于中国当下公共空间里的一种体验,我想把它重新编辑成另外一种方式,让大家重新审视这种公共空间的体验。

但是回到文字跟图像的问题,我发现很有意思的一点是在这个以文字为主题的展览展厅内,大部分的参展作品是非常具有物质性的。这个物质性不光像张英海重工业的作品,将录像变成了一个installation(装置),一个有厚度有重量的屏幕。还包括像施勇老师的作品,让很多的光线、很强的颜色在空间里面传播,同时也包括我的作品所具有的强光线...

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by 季成

这可能也和我们的解读方式有关,就像我们平时走在街上看到一些走字屏,大众正确对待这些文字的方式是选择不去看刺眼的光。

王博,《无梦的歌》,2019,综合材料,图片致谢艺术家和亚洲当代艺术空间

另外就像开始王博说的,我觉得周昕在这个时刻办这个展览显得非常重要。文字在中国扮演的角色和它所处的地位,其实是胜过一切的,纵观整个历史,我们的文化是透过文字才得以传承。

比方说我们现在所处的温州,温州话和其他地方是不相通的,如何串联同一种语系,同一个文明,其实靠的就是文字。在十年动乱之后,历史之所以得以延续下来,靠的就是文字。所以文字是中国文化核心中的最核心,在艺术里讨论文字这件事情是极其重要的。在这个展览中,大家呈现的方式,或关注的点都不一样,也让贯穿这个主题线的文字显得特别有趣。

周 昕 相信姚大钧老师关注文字这个话题一定非常久了。目前的这个项目或多或少或者跟您目前在做的对象引导诗歌有一定关联,因此想请您介绍一下你的未来汉字计划,汉字数字化之后的一些情况,和您目前的思考。

姚大钧 目前我在中国美院的视觉中国研究中心成立了一个“未来书写”项目。同时也成立了未来书写研究所和未来书写小组等。周昕提到的跟汉字,或者跟平面设计要区分开的思考方向,也表示了目前我们讲到汉字,想到的一个是书法,二是电脑字体。

但汉字(或说书写)是一个极其重要和宏大的领域。我们现在所谓的书法,变成视觉艺术了。但是书写是不是原本就是视觉艺术呢?不是。我们说王羲之有十七贴,贴就像过去的短信,它们很久之后才演变成书法。书法发展到后来,书写的文本内容已经被慢慢忽视了。仔细回想我们去看一个书法展览的时候,会不会认真去读里面的文本?多半是不会,另外也读不懂草书甚至行书。

书法渐渐远离群众,远离人民,是一个彻底过去的事情,我并不是对书法家有意见,我很多朋友是书法家而且写的书法非常好,但书法这个事情已经过去了。所以我们谈未来书写,不能再一直在书法,或者过去的书法美学这个圈子里面打转,要跳出这个思维。

在没有书法、毛笔之后,该怎么面对汉字?这是一个非常大的问题。我一再讲这是当前中国文化危机中的危机,为什么呢,因为现在我们停止手写了,过去整个书法传统其实是靠手写维持下来的。所以今天我们很多字不会写了,不是说你记忆有问题,而是手写的机会越来越少。

就是很多记忆是靠肌肉记忆,运动记忆,不是视觉记忆,所以光靠视觉记忆是学不了一万个汉字的。所以外国人跟我说我怎么能够学三千个,五千个图象,并能够记住它的意思。我说我们学汉字不是靠视觉记忆的,而是靠手写学的。

不手写以后汉字怎么办?我们现在用手机、微信来输入汉字,打的其实不是这个汉字的形状,而是这个汉字的声音,逐渐和字形越来越脱节,而透过声音取得形状。但是十年二十年以后,下一代人们跟汉字形状越来越远,可能都不认识这个字。所以辨识汉字可能会出现问题。我跟所有人讲目前存在的两个问题,一个是辨识问题;另外一个就是生产的问题,即用声音去处理汉字。之后怎么办?所以我们在适应各种可能性,尤其是在艺术上的可能性。

以我一位研究生学生的作品为例。通常抄经对于信仰佛教的人来说是非常重要的事情。他做了一个用语音输入法去抄经的实验,抄出来的经很多是错乱的,并且每次都是不一样的,但这其实是艺术性非常高的产物。

那我们怎么去做未来书写呢?现在的手写方式不是手写输入法,而是使用一种所谓的“滑动输入法”。比方说用英语输入一个单词,其实是在手指上滑让字母出现,而滑过的笔记,其实就是另外一种文字。

所以这里面存在着千奇百怪的差错、可能性,或者说层层嵌套的含义。我们讨论的未来书写,其实是为文字打开了一个巨大的窗口,不管是在中国文化传承和交流上面的问题,还是在艺术进一步开展的可能性,我都觉得会是一个很好的机会。

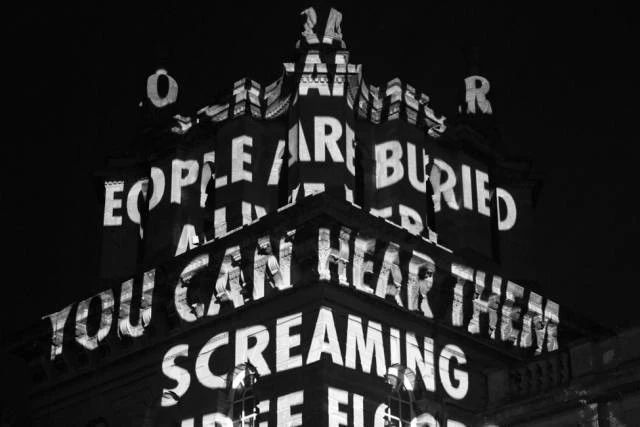

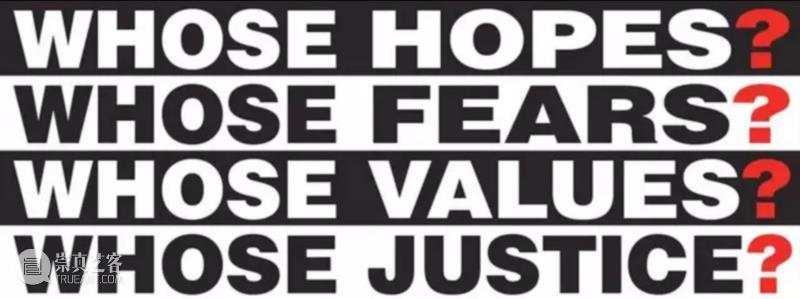

周 昕 在这个展览里面我们还邀请了美国观念艺术中非常重要的艺术家劳伦斯·维纳参展,他是在20世纪六十年代开始的观念艺术流派里最早开始将语言作为艺术创作的材料的人。

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by 季成

其他的代表艺术家包括芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)、珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)等。之前和张英海重工业的交流中也有聊到虽然也是在观念艺术的谱系里面创作,不是这样的话他们的作品当中也不会出现对1917年杜尚作品的一些讨论,但是她们不会像如上提到的这些前辈一样对文字做直接的挪用。

芭芭拉·克鲁格,《Belief+Doubt》,2012年,图片源于网络

在他们的创作中动画式的文本,之后变成了他们的创作中非常标志性东西。从他们开始创作到现在,这样的形式已延续了很多年。形式上基本上都是使用摩纳哥(Monaco)这个字体,配乐经常都是一首爵士乐。所以我会比较想知道,你们一开始在创作时为什么会去选择这种格式,且一直沿用至今?还有就是作为两人组,为什么把这个组合称作是张英海重工业。

“文字的文字的文字的”展览现场,2019,图片©昊美术馆(温州)

photo by 季成

一方面我们想做简单的艺术,另一方面做艺术这件事本身对我们来说就该是简单的,所有的文明都指向了“简单”。人可以在常规生活里选择一条难走的路,但是作为艺术家,做艺术已经是一件很难的事情,为什么不从简处理呢?在最开始做网络艺术的时候,我们用28K的调制解调器(modem)在网络上展示一些录像作品,这在当时几乎是不可能的。当时Flash软件给我们带来的创作条件是矢量画法,在当时28K的情况下,要把一个视频文件做到跟邮票一样大小才能够上传。

28K调制解调器,图片源于网络

我们不够满意的地方在于,移动画面能达到的娱乐成分太小了。所以我们的一个录像完整的时间是20分钟,当时用56K的调制解调器下载的话是在20秒内可以下载完成。一个网页如果需要超过20秒来加载的话,一般来说人就放弃不看了。所以我们就做了这个可以加载视频的网站。现在很遗憾当时我们没有注册这项专利,这项技术就是现在的Youtube的技术。

我们知道因特网如果不能够打败电视,它是永远不能够成功的。有一批因特网的网络艺术家(net artist)坚信,互动性对于网络艺术是非常重要的一个因素。那批因特网的艺术家是非常小范围的,和观念艺术相关联的一个群体,他们看到我们的作品觉得并不属于网络艺术,认为我们的作品缺乏互动性。而现在我们所用的移动产品都互动性的,这些的存在已经把网络艺术最重要的一个属性取缔了。

我们相信,点击和播放是网络艺术的未来。Youtube让这个想法变成了非常合理的,也可以延续下去的概念,并把这个概念成为了产品。“互动性”在那个时期所代表的是能够自由的选择。我们认为艺术并不在乎所谓的自由。艺术家本身就是会有一些非常坚定的信念,他们想要做的就是传播这份信念。很多艺术家是会和公众互动的,但大多数的艺术家还是会去选择表达自己相信的东西。

Speakers & Moderator

姚大钧 | 艺术家

张英海重工业(yhchang.com)由张英海(韩国)和马克·沃格(美国)组成。她们二人的作品曾在泰特·伦敦、巴黎蓬皮杜中心、纽约惠特尼美术馆和新美术馆展出;她们的作品也曾入选威尼斯和圣保罗双年展。二人的网站也获得过旧金山维比奖(Webby Award)和纽约当代艺术基金会的奖助金支持,也曾是洛克菲勒基金会巴拉乔中心(Bellagio Center)创意艺术奖的获奖人。香港M+博物馆史无前例的收藏了该小组过去以及未来所有作品的档案。

研究员,策展人,现任昊美术馆策展人。日常的研究包括广泛的影像研究和策划,以及亚洲范围内的基础设施、视觉文化和媒体理论研究。他曾与多个美术馆和电影资料馆合作策划影像放映系列和公共项目,包括第二届亚洲电影和录像艺术论坛(韩国国立现当代美术馆,首尔,2017),“季风、祈祷者和新的路径:印度洋周围的城市伊斯兰”(波士顿当代艺术中心,2016),“落地/出生/经过:纽约华埠影像”(电影文集资料馆,纽约,2014)等。他是纽约大学电影学系硕士,曾任长征空间策展人,现居上海。

原文出自及版权归属:昊美术馆(温州)

(点击最下方“阅读原文/Read More”即可阅读原文)

A+ Contemporary 正在展出

眩晕 Vertigo

艺术家:姜琤

展期:Nov. 6, 2019 - Jan. 19, 2020

地点:A+ Contemporary 亚洲当代艺术空间 | 上海市普陀区莫干山路50号7号楼106室

更多 A+ Contemporary 信息

官网:http://www.apluscontemporary.org

信箱:service@apluscontemporary.org

电话:+86-21-6266-2781

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享