汉代在中国文化史上,是一个辉煌灿烂的时代。她在军事上的强大、经济上的全面发展,使得农业、手工业、以及相应的上层建筑,如哲学、文学、史学、科技、艺术等,都无不超越前代。由于政治、经济、文化诸因素的影响、手工业制品也得到兴盛发展。这些都给印章艺术的发展,创造了条件,起到了直接或间接的促进作用。加之当时有用印之嗜,厚葬之风,生前官民皆人手一印,死后随之殉葬。因此,汉代印章特别发展与成熟,不论在形制工艺,印钮等方面都极为完备精美,一直为后代篆刻家作为学习的典范,为广大艺术爱好者所赞赏。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,首先与读者分享汉印临摹、创作等相关知识。

汉篆的练习

要学习好汉印、为篆刻打好基础,必须同时对汉代的篆书有所认识,并在不断练写过程中掌握其基本特点与规律,不写好篆书要想刻好印章是不可能的,传统认为,“篆刻”就是先篆后刻,甚至有“七分篆三分刻”之说。也可说篆刻水平的高低、取决于作者篆书水平的高低。历来有名的篆刻家,如元代的赵孟頫、明代的文彭、清代的邓石如、吴让之、吴昌硕等,他们是开创一代风尚的篆刻大家,也是有名的篆书家。因为篆刻艺术不仅是会用刀刻,更主要是在刀中体现“笔意”和字与字之间的有机组合的章法布局,不研究篆法、必然不谙熟字法、章法与笔法,刻出来的印文字必然是僵硬呆板。因此在临摹汉印的同时,要结合进行汉代篆书的临写,使彼此同步进行,经过一段时间练习之后,便会体会到能写篆书对篆刻有事半功倍之效。若只刻不写,或重刻轻写,将来就难以进步。现仅将临写汉代篆书有关问题略述如下:

临本介绍

汉砖文

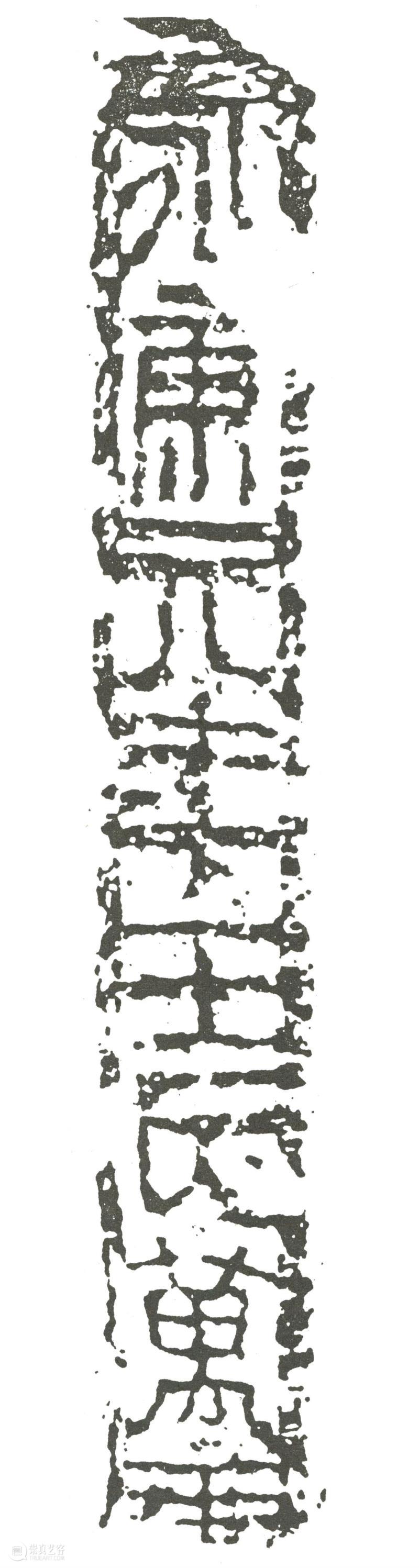

汉代、魏晋时代的砖瓦文字,字数虽少,但在书法艺术上确有其独特的意趣。它们的外形或长或扁、或方正,均能随地而易,将文字安排得恰到好处。由于砖瓦材料较为粗糙,刻制时较为随意,因而表现出不同的意趣。有的端庄、凝重、浑朴、大方,有的稚拙、峭厉、熟而有生,有的谈谐、潇洒、千姿百态,别有情趣。由于时间的流逝,历史对砖文的剥蚀、更增加了残损、迷离、变化莫测的艺术效果,加之汉代、三国、晋代等不同时代,不同作者、不同场地与用途,其砖纹更是变化多端,风格各异,更显丰富多彩。

建始二年(公元前31年)六月赵造

如在甘肃喜峪关魏晋墓出土的,文多吉祥语、买地记等、繁体,有隶意,其文转折,富有装饰味。如“观者”、“安乐”、“既寿考,宜孙子”等。

西晋、东晋砖文一般不及汉代粗矿,而多趋向于组秀,书体仍以篆书为主,其中隶意较多,有的字芯至略带行楷之意。如“太康九年”(公元288年)、岁有戊申世□”半截砖“五年八月十日”中可见。

太康九年、岁有戊申世□

五年八月十日

小编注:微信后台输入”篆刻讲堂“,即可查收本栏目往期回顾

责任编辑:高佳晨、刘铭

您的转发与点赞是对我们工作的最大鼓励!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享