View of Consciousness of Location “以为何处”展览现场,Don Gallery 东画廊,Shanghai 上海,2019 ©Don Gallery

在“以为何处”的展厅上方,仙人掌与废弃钢筋混和排列的结构体以僵硬的姿态横吊并贯穿空间,像按部就班地从一个断片连接到另一个断片一般,形成德勒兹的线喻[1]以表现束缚于日常节段中的无力感。但它也是另一种真实存在的映射或有趣的譬喻,仙人掌这一元素始终贯穿于张如怡的创作进程,成为她建构空间,探索个体与社会现实关系的代表性符号。

[1]德勒兹用“线”比喻认知世界的思维方式,以坚硬线(molar or rigid segmentary line)、柔软线(molecure or supple segmentary line)和逃逸线(lines of flight) 透视人和人生的三种维度。

Tensile Cylindrical Structure 紧绷的柱形结构, ZHANG Ruyi 张如怡,2019. Concrete, rebar, steel wire 混凝土,空心管,钢筋,钢丝绳,12×12×250cm (Sculpture 雕塑)

Tensile Cylindrical Structure 紧绷的柱形结构, ZHANG Ruyi 张如怡,2019. Concrete, rebar, steel wire 混凝土,空心管,钢筋,钢丝绳,12×12×250cm (Sculpture 雕塑)平面中的空间镶嵌

十年前,张如怡开始种植仙人掌。在养护过程中,她对仙人掌的矛盾属性产生兴趣:一方面,仙人掌外部的尖锐荆棘与内部的湿润柔软形成反差;另一方面,其漫长的生长周期与当下城市生活的快速流动格格不入。逐渐地,朝夕相处的仙人掌成为艺术家个人经验表达中的一部分。

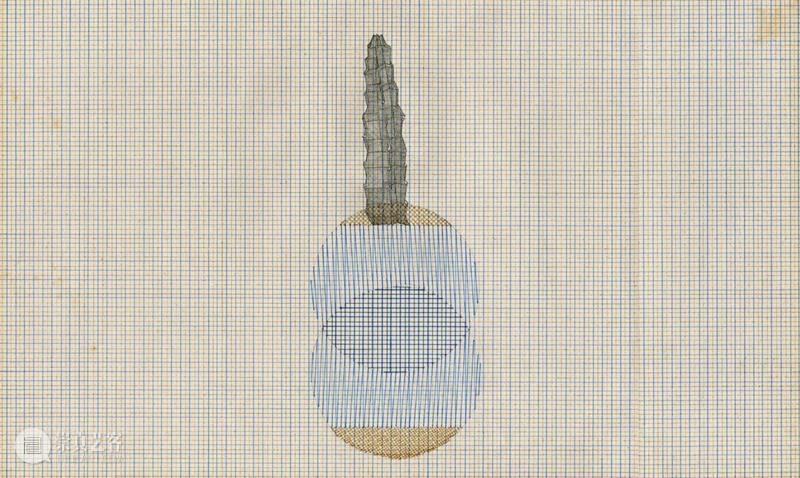

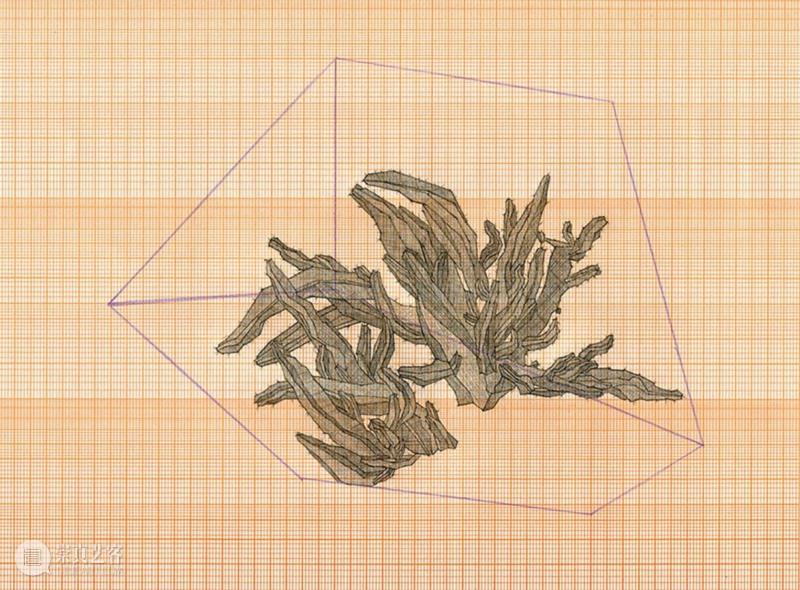

起初,艺术家以工业计算纸作为承载背景对仙人掌进行写生,这里的写生不是基础的描摹,更像是一种“编码”——通过经纬交织的工业网格去重新篡改和编排仙人掌的造型。艺术家丁乙把她这一时期经过编码的异质图形看作一种“舞台化的布景实验”,“空间与形状的压缩都是她进行从自然到几何的转化工具”。

Greenhouse-4 温室-4,ZHANG Ruyi 张如怡,2011. paper, watercolor pen, pencil 纸,水彩笔,铅笔,23x36x2.5cm (with frame 含框)

Boundary 边界,ZHANG Ruyi 张如怡,2011. paper, colored pencils, pencil 纸,彩铅,铅笔,18x25x5cm (with frame 含框)

Boundary 边界,ZHANG Ruyi 张如怡,2011. paper, colored pencils, pencil 纸,彩铅,铅笔,18x25x5cm (with frame 含框)随着对空间结构的深入探索,主体仙人掌造型日趋抽象,线条重叠与色彩变化层次更加繁复。植物体穿梭在不同的几何形状或空间构架里,与其支撑物生成一种沉浸式的力的对抗。同时,不同图层中透叠交织的线条对主体进行挤压,留下起伏不齐的边线。抽象的均质化空间开始松动,秩序呈现崩塌的前兆。

这一时期,张如怡同步展开小型据地雕塑创作,它们大多以规整的矩形介入空间结构。由矿石粉末组成的混凝土是筑造空间的常见工业材料之一,作为建筑粗野主义的代表以原始性与力量感强调了真实与暴露。对艺术家来说,混凝土的特殊质感以及其能量与现实环境之间的关系逐渐浮现为她的关注点。

近三年,借由作品自身语言的发展和观念的递进,在香港巴塞尔的个人项目“轮廓”,张如怡第一次以雕塑的形式对仙人掌整体进行再现,物的图像转变成了物的实在。混凝土质感的仙人掌陈列在瓷砖底座上,成为一株凝固的物,与其它作品形成互相呼应的整体。

View of Holy Mosses “圣青苔”展览现场,Blindspot Gallery 刺点画廊,2019 ©Blindspot Gallery

Individual Plant-33 一株-33,ZHANG Ruyi 张如怡,2019. concrete, pigment, ceramic tiles, wood panel, metal 混凝土,色粉,瓷砖,木板,金属,65x21x20cm

个体与周遭环境的对峙关系是艺术家这几年创作中愈发显见的灵感基础,在有机生物体与工业机制品的相互转换中,仙人掌的静默迟缓与其所处时代的密度与速度形成鲜明对比。它作为个体存在的主要隐喻栖居在建筑场所中,以僵直的形态展现自身所受的规训与异化。

通过建筑工业材料的转化调度,张如怡试图寻找内外世界联系的通道,以建立个体与周遭的谈判。植物作为建筑中柱子隐藏的一部分,在2016年“装修”系列中已初见雏形。“装修”的本意是整改、修正与装饰,但艺术家通过消解空间的固定形式与基本用途,颠覆了日常秩序和与之对应的观者感知。

View of Decoration: Dump “装修:路边”展览现场,Telescope Artist Studio 北京望远镜艺术家工作室,2017 ©Artist

最初,张如怡本能地关注楼房建筑、内外空间交替形成的张力。随着对建筑柱形研究的逐渐深入,人工自然与工业景观结合的线索更加明朗。她大量地运用工业标准的瓷砖,将自身周遭的信息、记忆重新演绎,并与植物进行结合并置。此时,仙人掌的存在被赋予了更多的可能性,从非常个人化的隐喻化身为连通想象和现实的中介物。

沉默中的对峙

View of Bonsai “盆栽” 展览现场,François Ghebaly Gallery François Ghebaly画廊,2019 ©François Ghebaly Gallery

Puncture 穿刺,ZHANG Ruyi 张如怡,2018-2019. ceramic tiles,concrete, pigment, metal, drain, wall paint 瓷砖,混凝土,色粉,金属,地漏,墙面漆,65x37x20.5cm

“以为何处”是张如怡装修工程的最新阶段。《暗色之物-6》散落在空间角落,以一种萎靡或有着些许病态的姿势变成工业机器生产的混合物,强化了工业文明碾压过后的痕迹。

Matte Substance-6 暗色之物-6,ZHANG Ruyi 张如怡,2019. concrete, gravel, wood pallet 混凝土,碎石,木托板,78x110x162.5cm (with wood pallet 含木托板)

View of Glow Like That“Glow Like That” 展览现场,K11 Art Foundation, Hongkong 香港K11艺术基金会,2019 ©K11 Art Foundation, Hongkong

View of Glow Like That“Glow Like That” 展览现场,K11 Art Foundation, Hongkong 香港K11艺术基金会,2019 ©K11 Art Foundation, Hongkong

《室内外机》是一件二手空调外机与室内鱼缸组合的作品,穿插着植物与钢筋的混凝土块浸泡在景观性的鱼缸里,配合着建筑外墙的瓷砖,暴露的风扇在缓慢转动,和鱼的游动形成呼应。或许是光、空气或生物(清道夫)带来的附加效应,雕塑主体意外地被少量藻类生物渐渐附着,这个现象也成为艺术家创作上星星点点的反馈与回溯。

Internal External Unit 室内外机,ZHANG Ruyi 张如怡,2019. air conditioner condenser, aquarium, concrete, suckermouth catfish, heater, filter, light 空调外机,转速器,鱼缸,混凝土,清道夫,加热棒,过滤器,灯,90x32x152cm

View of Glow Like That “Glow Like That” 展览现场,K11 Art Foundation, Hongkong 香港K11艺术基金会,2019 ©K11 Art Foundation, Hongkong

从早期平面空间中的线体手稿与雕塑中生物体的介入,过渡到工业材料对有机物的调和翻制以及穿刺嫁接形成极富工艺感的盆栽,再到与建筑柱形、拆迁碎石形成的支撑物进行直接对峙,又以综合媒材叠加挤压回归到扁平图层。仙人掌从日常生活出发,蔓延到了更广阔的社会空间。艺术家不断地将自我意识栽培、移植在特定情境之中,人工调和与自然之物的组配结合便是她反刍现实的途径。

时代与个体互相角力又互为镜面,张如怡出生于八十年代的上海,亲历了资本注入带来的阶级流动与日常事物的频繁更新,她将成长看做不自觉地搅入某个时代后不知何处的迷茫追逐。但是,借用仙人掌那样坚硬与柔软并存的触感,她仍渴望从漫长的静默中触碰到那些深层的依存与对抗,这就是生活。

相关阅读 Related Reading

东画廊 | 张如怡“以为何处”展览现场

東画廊 Don Gallery

上海市徐汇滨江龙腾大道2879号302室

Unit 302, 2879 Longteng Avenue, West Bund, Shanghai

周二至周六 Tuesday to Saturday 10:00 – 18:00

周日 Sunday 13:00 – 18:00

+86 21 6473 1533

www.dongallery.cn

媒体联络 Media Contact

info@dongallery.com.cn

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享