编者按

对“所知”和“所见”的表达构成了艺术史演进的不同动力系统。而随着艺术的场域化和感知媒介的转向,“所感”似乎可以作为新的艺术和哲学的维度纳入到思考视野。成书于西元五世纪的《画山水序》提出了“含道暎物”、“澄怀味像”、“身所盘桓,目所绸缪”等艺术思考,和当下的艺术实践有着精神图景上的呼应——当下的世界实则正经历着东方性的转向。本讲座基于对贡布里希经典著作的梳讲,面对艺术场域化转向等诸多命题,尝试给出一条关于感知媒介的东方思考路径。

讲座现场,图片由OCAT上海馆提供

陈研

各位下午好,很荣幸能够邀请到宋哲博士来讲他最近的研究方向——历史语境下的感知媒介思考。这次讲座会从宋哲博士对贡布里希的理解开始,再到他最专精的古典学,即中国古代哲学方面的研究。贡布里希的理论是中国美术学院的传统学术脉络基石。贡布里希除了研究艺术与科学之间的连接之外,对中国文化也有很深刻的认识和渊源。在二十世纪三十年代时候,上海音乐学院有一个院长叫李惟宁,那时候贡布里希和他在维也纳有一段友谊。贡布里希在年轻时候有一篇论文是写中国的诗歌, 而中国的诗歌就和我们今天谈的问题媒介中的感知性密切相关。贡布里希在《艺术的故事》中提到所见、所思、所感,今天宋哲博士都会一一介绍。我希望今天我们把自己的思绪重新回到贡布里希的经典中去,并去寻找一些当今中国文化、东方文化与我们所谈的媒介术语之间的联系。另外我再介绍一下宋哲老师的工作经历和学术背景。宋哲老师在2017年在法国参与策划了《山水,一份宣言》,这是在欧洲发生的关于中国文化的大型展览。最近宋哲老师在杭州有一个自己的独立空间叫MAP,专门致力于帮助和推广青年艺术家,并且推出一些自己对当代艺术的思考与实践性的展览。接下来我们就有请宋哲老师。

重新在场——历史语境下的感知媒介思考

宋哲

感谢陈研老师的介绍,也很感谢OCAT提供机会给我和大家分享我最近的思考方向。我的讲演可以看作是一个引言,给大家带来一些思考话题的方向。我的题目是《重新在场——历史语境下的感知媒介思考》。我们一般说到媒介,会联想到很多材料方面的问题。比如前几天我看一个画家的画,它是油画,却用了很多漆画的技法,来产生一些艺术效果。但如果我们再去思考一个作为媒介的问题,我们的感知恰恰是通过一些感知器,例如眼睛、耳朵、鼻子等,来得到资讯。这就是贡布里希讲的“艺术与错觉”,这些感知器本身吸收信息的时候,就会有它的转译以及信息的丢失。那么艺术的本质到底是什么?贡布里希也提出了他的思考。

今天我主要说三个方面,一个是“所见”与“所知”作为感知媒介;第二是从海德格尔到梅洛·庞蒂(Merleau-Ponty);第三就是“所感”:践履与思辨之间的山水。以下是《艺术与错觉》中的一段话, “当红色邮车隔开一段距离驶过窗前的时候,廷伯根的鱼缸里的刺鱼总会摆出某种姿势,因为在它们的头脑中,红色是表示危险和对抗的。”这是当时大家很愿意运用的一套思维——用生物学的角度解释人的生理现象。贡布里希是部分认同这个观点的,他说,“我不相信通过研究海鸥,拉斐尔的秘密就会有得到揭示的一天。我完全赞成那些告诫我们不要对人的天生反应做轻率推测对人的观点——不管他们是属于人种学派还是荣恩(Jung)学派。“ 他的意思是,我们确实可以通过研究心理学、生理学得到一些信息,但是艺术还是有它本身的秘密,并不是简单的红色带给我们紧张感,或者绿色带给我们希望。它并不是这么简单的一种陈述方式。

内巴蒙花园,约公元前1400年,出自底比斯的一座墓室壁画

“所见”与“所知”作为感知媒介

贡布里希讲到艺术处理,会提到两种概念,一个是seeing,一个是knowing。Seeing(所见)就是我们的视觉,knowing(所知)则是我们的概念和知识。我们进入贡布里希的文本之前,可以先做一个小思考:如何画一个有池塘的花园?我们面对这样一个主题会如何处理我们的画面?我们可能会画几棵树,也可能会画一池水,也可能有些画家会运用写实的笔调,或把它画得很抽象。贡布里希通过一个古代的绘画文本进行探讨,他用了埃及底比斯墓室的壁画《内巴蒙花园》。我们乍一看这幅画也没什么问题,它就是一个花园。但贡布里希细节分析之后,我们会发现里面可解读的成分有很多。

贡布里希提到,“画中绘着一个有池塘的花园,如果叫我们来画这么一个母题,可能不知从哪个角度去表现才好。树木的形状和特点只有从侧面才能看清楚,而池塘的形状却只有从上面才能看见。埃及人处理这个问题时内心没有任何不安,他们会径直把池塘画成从上面看、把树木画成从侧面看的样子,然而池塘里的鱼禽若从上面看则很难辨认,所以就把它们画成侧面图。”通过对这个图的破译,贡布里希发现对于埃及的艺术家来说,他们的任务是尽可能清楚持久地把一切事物保留下来,他们不打算把自然描绘成偶然碰上的角度的样子,就像我们碰到一个事物,就会把它速写下来。而埃及是根据记忆作画,他们所遵循的一些严格规则使他们把进入画面的一切东西绝对清晰地表达出来。他们更像在画地图,而不是在作画。他们追求某种精神上的精确性。

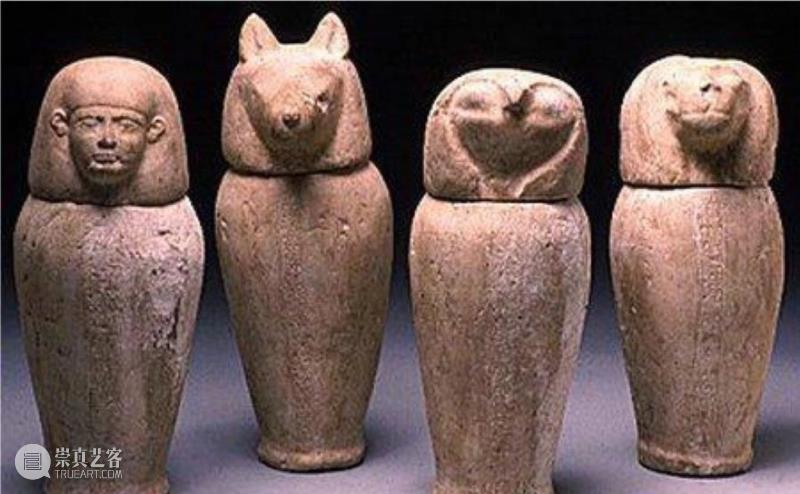

脏器混合香料储存在罐中

埃及人的这个基本观念在别的地方也有体现,例如木乃伊。他们制作木乃伊时候,会把脑髓抽出来,把心脏取出,然后混合一些香料再灌回去。但像肺、肠、肝这些器官,埃及人会把它们拿出来和香料混合放在一些小瓶子里。这就和我们前面说的原则一样——要把一切都保留下来。

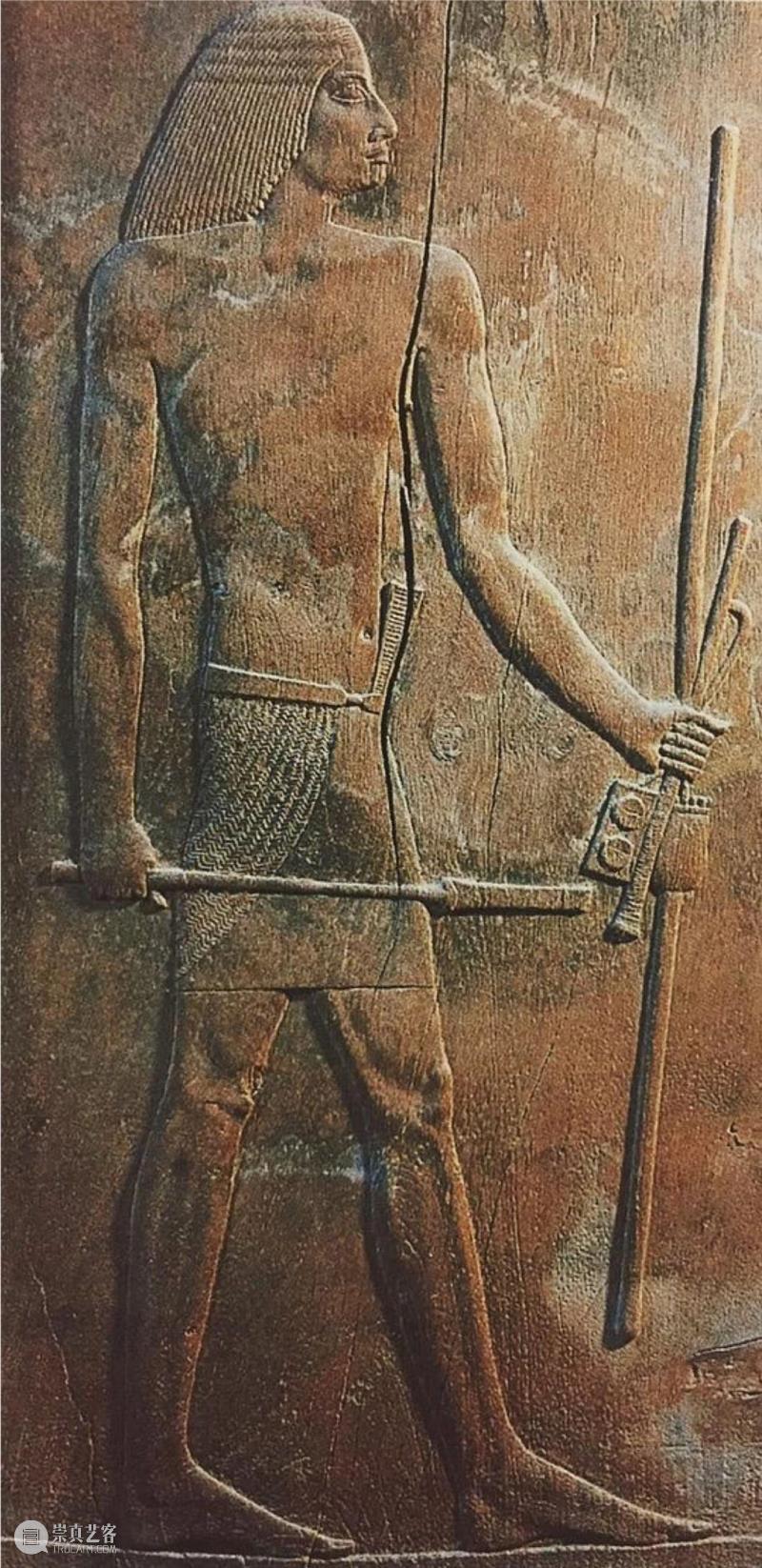

赫亚尔肖像,约公元前2778年-前2723年,采自赫亚尔墓室的一扇木门

这个秘密在《赫亚尔肖像》里也是同样的。我们去看埃及的壁画、木石门上的装饰都会发现这样的特色。“头部从侧面最容易看清楚,他们就从侧面表现。一只正面的眼睛就给放到侧面的脸上。躯体上半部是肩膀和胸膛,从前面看最好,那样我们就能看到胳膊怎么跟躯体结合,而一旦活动起来,胳膊和腿从侧面看要清楚得多。”这样就会形成一个“奇特地扁平而扭曲”的图像。这和埃及人的创作观念有很大的关系。他们在表现自己所见的东西的时候,会很强地融入自己所知的。他们的世界观和希腊人形成一定对比。

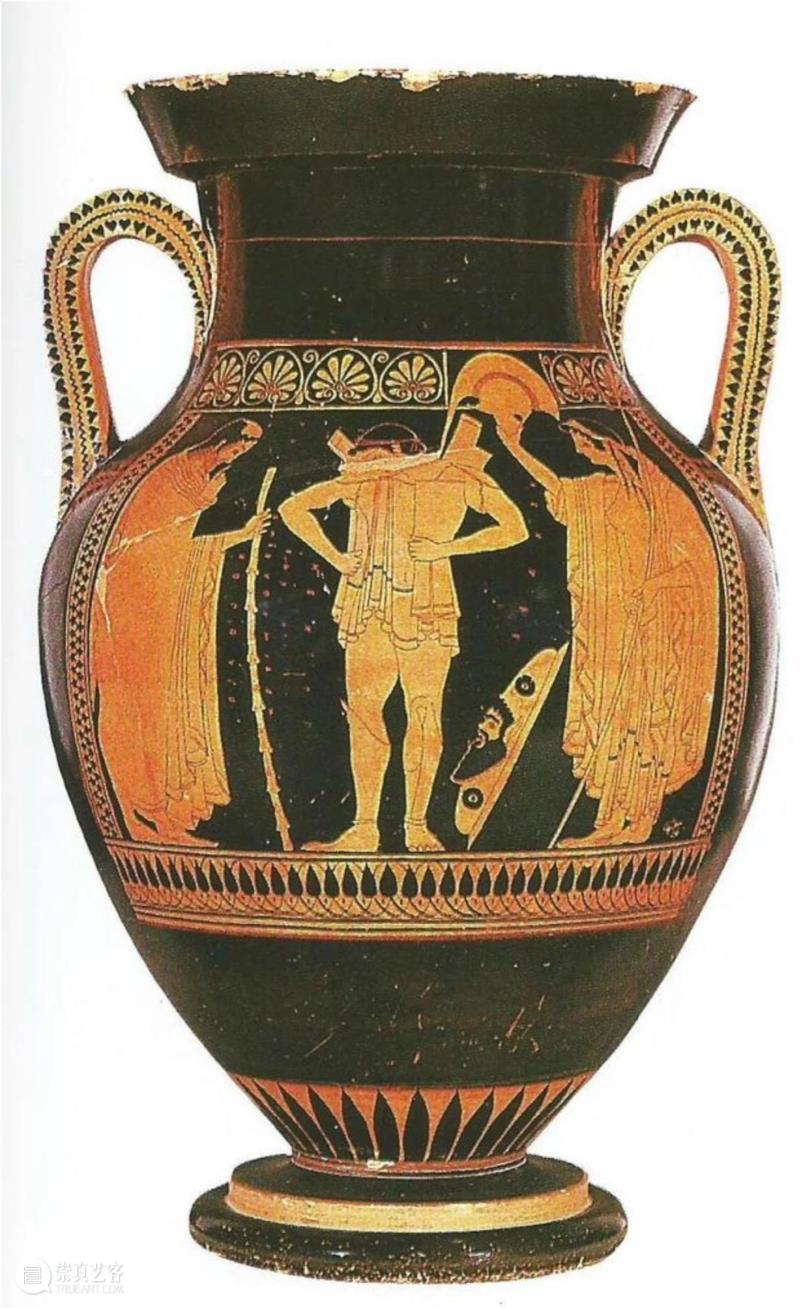

辞行出征的战士,约公元前510年-前500年红像式花瓶

这是之后希腊的一个陶罐。我们发现看上面的人物的时候, 比如看他的腿和旁边的盾牌,盾牌就是从侧面看的样子,人物的腿一只正对我们,一只侧着。那么这就是运用了短缩法(foreshortening),尊重人体写实。“他们不过是遵循着一条规则,以便把重要的东西都纳入一个人的形状,用最具有特性的角度去表现。”

“要获得纯粹的视觉艺术就需要不带成见地看这个世界,就要恢复被污染的纯真之眼,正是这种决心,使艺术从埃及的完全概念性的艺术走向了印象主义的完全知觉性的艺术。以上这些观点构成了《艺术的故事》的理论背景。”

[1] 范景中:《艺术的故事》笺注

我们刚才看到埃及艺术基于复生、转生的理论来呈现人物的面貌。我们再继续谈谈古人基于视觉媒介的感知方式。包慧怡的《中世纪的彩虹有多少种颜色?》中提到,“视觉自古典时代起就位于感官金字塔的顶端。主要在奥古斯丁的影响下,中世纪盛期发展出许多关于人眼所能感知到的视像的三分学说,其中以十四世纪女隐修士诺维奇的朱莉安(英语语言中第一位著书立作的女性)的表述最为确凿。” 她认为人的视觉分为三个层次:肉体视像、智性视像和精神视像。我们对比一下就会发现,她所说的“肉体视像”和贡布里希所说的”seeing”有所呼应,”智性视像”和”knowing”可以相比较。很多东西并不是一个天才天马行空创造出来的,而是在一套思想系统里生成的,无论是十四世纪朱莉安的表述,还是二十世纪贡布里希的关于艺术眼睛的动能理论。而“精神视像”是通常所说的神秘视像,连职业幻视者朱莉安,也就是类似预言家的人,都无法理解,她认为这就是上帝的解释。而事实上,“精神视像”这种说法放在东方语境里有特别多的文献,比如卡尔·荣格(Carl Gustav Jung)的著作《金花的秘密》。当时他们发现一本中国道教宗派修炼的书,卫礼贤把它译成外文。容格发现中世纪以来的很多困惑被中国人有解答的路径,之后我们会详细展开。

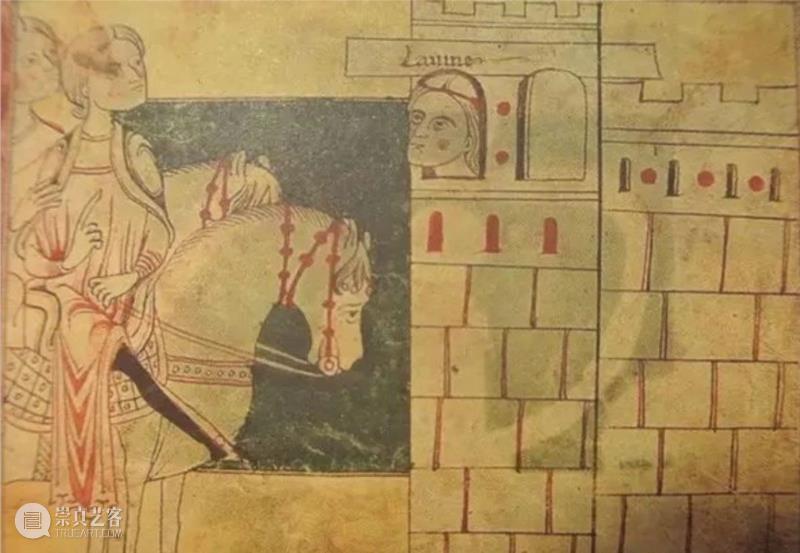

中世纪人在普遍的日常生活中都会觉得“肉体视像”解释起来很费解。中世纪感官世界认知区别于现代人首要的一点是在于感受过程的“双向性”。我们现在看东西是一个主体到客体的行动。而在过去,他们的感官不仅是信息的被动接收器,同时还是发射端,能够向感知对象散布看不见的、独属于我们的“物种粒子”, 并改变它们的性质,反之亦然。类似于中世纪这种文化,在 《埃涅阿斯纪》中,拉维妮娅就会向古罗马的创建者埃涅阿斯投出致命的一瞥。

城堡中的拉维妮娅向埃涅阿斯投出“致命一瞥”,《埃涅阿斯纪》插图,1215年

这种“双向性”的视觉表现也很直接地体现在语言中。很多的中古英语会有一些比喻,反映了中世纪人对于视觉和主客体关系的理解, 比如“飞镖般伤人的一瞥”,“使人死亡的甜蜜目光”、“勾人的邪眼”等。其中比较典型的例子是《亚瑟王之死》中夏洛特看了兰斯洛殉情而死的故事。

威廉·霍尔曼·亨特《夏洛特女士》,1886-1905,取材于中古罗曼史《亚瑟王之死》:夏洛特违反禁令向窗外看并对骑士兰斯洛一见钟情,最后殉情而死

从海德格尔到梅洛·庞蒂(Merleau-Ponty)

我们会发现”所见和所知”的思考结构是主体和客体依托于视觉作为一个桥梁而生成的一种认知结构。很有趣的是,西方人秉承着这样一套思维机制,反思之后又发生了一个转向。姜俊老师的文章《从雕塑走向装置2——海德格尔的反空间理论》把这种转向很精准地描述出来。六十年代发生的场域性转向隐含着一个背景:第二次世界大战对于西方知识界来说是一次重大的洗礼,无论是精神层面上对于现代性的反思,还是实际上很多思想家在战争中陨命。大家会对这次人为的灾难进行反思和检讨。海德格尔在这个过程中对现代性问题进行诊断,一方面是世界的客体化和图像化;另一方面则是人的主体化。我们现在延伸出来日常的、周遭的很多问题,其实没有逃出过他的讨论。

“作为主体的观众凝视作为客体的艺术作品,环境在中间是缺失的,只有被数学化的均质空间。世界万物都在人的自我主体化中变成了工具化的客体,成为了可被利用的对象。作为主体的人自身也被随之客体化和工具化,成为了某种手段,而非目的,这造成了人的自我异化。”

我们会发现“凝视“是一个很重要的词汇,例如我们看到的中世纪传统里的目光、凝视,视觉本身似乎是一种能量传递的状态。而在海德格尔的描述里,“凝视”好像在现代性的空间里不存在,它不像在古典环境里还具有某种巫术魅力,可以产生能量性的影响。在现代社会里,“凝视”的能量方式发生了变化,主体和客体发生了很多微妙的变化,我们最后也变成一个客观化、工具化的人。外部世界被征服的同时,人的内部精神也被整理、归类和利用。事实上主客分离的问题贯穿海德格尔的思考,他一直希望找一条思想上的出路。那么针对这个问题,海德格尔通过对时间和空间的重新认知,创造了“场所”(Stätte)的思想。

我的标题是《重新在场》,西方人也希望回到一个“场”,不希望被工具化、边缘化、客体化。空间绝对不能和时间对立成为一个客体性理解,因为人的存在被海德格尔用“在-世界-中-存在”(In-der-Welt-Sein)的此在(Dasein) 来描述——人存在于有时间的空间,以及和万物的连接之中。这其实和先秦哲学几乎有一样的表述。“在包括所有个体存在者的总体背景的联系中研究个体存在者。” “人的逗留本身就构成了无数种可能性的连接和意义的生成,也就是说人的栖居正是在历史意义的变迁关系中发生的。”一个熟知中国古典文本的人看到这些话会觉得很亲切。我们如何成为一个链条中的人,每一个环节发生一点点变化的时候整个环境都会发生变化,这其实类似《周易》里的一些思想。例如,一个爻发生了变化,整个爻位、卦位都会发生变化。所以场所也非一个固体,客观性的概念是一个意义聚合和一种主客体互动的结果。我会想到《乾卦》里讲的“龙战于野”。六爻从最下向上排列成六行,依次叫做初、二、三、四、五、上,它们就构成一个“场”。“龙战于野”就不在这个“场”里,而是在卦外。这就更好地能去理解海德格尔所讲的主客体互动的结果,因为每个卦象都是在不同爻交互中生成的,它并不是天然存在的,而是各种能量最后的制衡,所谓“刚柔相摩,八卦相荡”。

现代性的观看方式和以前产生了一些区隔,“凝视”固然作为一种主要的观看方式被保留下来,但从另一方面来说,我们从客体的观看过渡到了对场域的感知,从面对偏艺术的客体物到经过设置的艺术场域,这也是我们发现装置艺术越来越容易被理解的原因。这和我们现在的观看方式、思考方式,以及西方哲学对于人的存在的研究转向有很大的关系。

再举一个受海德格尔影响的法国哲学家梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty) 的例子。他的《知觉现象学》思考的一个问题就是身体性,他将生存于世间的身体作为意识的前反思和前认识状态来研究。我们会发现进入现代以后, 我们很容易谈的现象是主客分离和身心的分离,我们现在思考问题的基本角度就是认为人的身和心是分开的两种东西。而在梅洛·庞蒂认为身体是我们意识的前反思和前认识的状态,因为我们对于万事万物的知觉已经存在,身体是我们理解和认知的首要条件。海德格尔讲“在-世界-中-存在”,梅洛·庞蒂讲“在-世”(etre-au-monde)的概念。我们可以在身体的维度下理解“在-世”,它是一种摆脱了内在性和外在性、主体和客体的二元区分的思维和观念,即构成了一种内在世界和外在世界永无宁息的纠缠。西方人面对这些问题时候总是很焦灼,无论是从他们的思考上还是从他们的语言本身,都会呈现出某种焦灼。这恰恰还是来自于西方既往的思维系统,从柏拉图讲“理事”到上帝支撑、世俗支撑这样的辨析等等,希腊的一系列传统导致了他们的思维定式。当面对身心不分离或主客交融的时候,他们就会有精神上的焦灼。

再回到贡布里希的理论,无论是“所见”还是“所知”都是主体和客体发生关系,通过视觉的“凝视”生成一个观看、感知、感悟的方式,媒介是依托于视觉的。而在六十年代以后,我们的感知、观看方式发生了一个转变,趋向于以一种全新的感知去体会世界,无论是海德格尔的“存在”还是梅洛·庞蒂的身体性的存在。这是一种思想性的转折,那么艺术领域如何重新面对这些问题?什么是艺术?贡布里希在《艺术的故事》开篇就告诉我们,“没有艺术这回事,只有艺术家而已。所谓的艺术家,从前是用有色土在洞窟的石壁上大略画个野牛形状,现在是购买颜料,为招贴板设计广告画。过去也好,现在也好,艺术家还做其他许多工作。”贡布里希认为艺术的故事是艺术家的故事、观念和技法。我刚才提到我们的思考方式和观看方式变得场域化,不再是凝视。

我引入高士明老师在《行动的书》里提出的“没有艺术家,只有艺术时刻。” 我通过这句话明白了艺术是怎么回事。我们有时会想艺术家蓬勃的创造力和他(她)的生活到底有没有关系, 事实上会有一些相关性的但非因果性的联系。“艺术时刻”就是一个全新的“场”,也许是艺术家在午夜梦回时候,画笔突然停下来,觉得不得不再加上一笔的时候的“场”。它其实构成了一个信息包。那它怎么会被读者、观者再看到呢?事实上我们就得通过他的作品完成这套转译, 而这里面一定会有信息的误读和丢失。我们其实是去感知那个时刻的,是去感知那个“场”、那个“存在”的。通过对贡布里希和高士明老师的两句话的理解,我现在看艺术作品会尽量体会那个触动艺术家创作的时刻。这是感知媒介的最后一个综合——也许没有艺术家,只有艺术时刻。

“所感”:践履与思辨之间的山水

刚才看了一些从“所见”、“所知”的矛盾中不断冲突、迭代产生出的西方绘画流派。他们的这套思想对中国人而言很好理解。以公元五世纪宗炳的《画山水序》为例,他提到,“山水质有而趣灵。……夫圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐。不亦几乎?”“余眷恋庐、衡,契阔荆、巫,不知老之将至。愧不能凝气怡身,伤跕石门之流,于是画象布色,构兹云岭。” 我们看文本的时候会觉得他产生这样的思想有些突兀。跟他同时代的刘勰曾说,“庄老告退,而山水方滋。” 这句话就是想表达,大家的思索陷入到某种焦灼之后,会产生艺术。大家会认为孔子是“立法者”,因为他依托于肉身,依托于人的社群性,把我们能够面对的状况已经讲得很清楚了。如果我们作为后世的思想家想再去努力的时候就会发现很难,像现在写论文一样,发现查重率很高。所以回到山水画、山水诗的艺术中,他们发现几乎很难再有精神上的突破,于是选择另走一条路。那时候的玄言诗、山水诗是对于道理的一种思考,再把它视觉化的过程,这些道理也是来自于《周易》的系统。所以宗炳说“愧不能凝气怡身”,无论是精神还是身体的修为都没有办法羽化登仙,只能把自己的情绪寄托在画面上,所以“画象布色,构兹云岭”。他还说,“夫理绝于中古之上者,可意求于千载之下。旨微于言象之外者,可心取于书策之内。况乎身所盘桓,目所绸缪。”他的意思就是,我们通过读书会发现几千年前的事情都可以理解、体会,更何况身处在山水之中。有个很著名的讨论是,山水画是师法自然还是师法古人呢?宗炳就认为我们师法的是古人,而古人师法的是自然,所以他要重新寻找“身所盘桓,目所绸缪”的所在。他又说过,“以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。虽复虚求幽岩,何以加焉?又神本亡端,栖形感类,理入影迹。诚能妙写,亦诚尽矣。”“以应目会心为理者”里特别重要的是“应”字。贡布里希对艺术的思考里会提“所见”、“所知”,而中国人思考艺术会讲一个“感”,一个“应”。“感”和“应”是一回事,却略有区别。因为经历了一些历史时期,感应等词有一些巫术色彩或是贬义效果。我们在用这些词的时候最好回到历史语境里加以思考,而不是迷信式地使用。

“圣贤暎于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。神之所畅,孰有先焉。”我觉得这句话解释了我对于媒介、对于艺术家到底意味着什么、对于艺术时刻的思考。我一直觉得知识在这个时代很尴尬,它可能在一个信息不发达的年代有一定的作用,但在全媒体时代,一般意义上的知识是很苍白的,可以被快速检索到。可能对于人本身,更重要的是我们的直觉和智慧。直觉是超越了我们五感的一种感知方式,智慧是一种处理的方式,它的级别高于一般知识。艺术家恰恰就是直觉要比一般人好得多的一群人。他们怎么处理自己的艺术创作和灵感之间的关系?前几天我和一位艺术家聊天,明显感觉到他特别疲惫。我问他为什么会累,他说他在构置一个系列作品的时候预设了一个故事、一套文本系统,想通过几十幅画作呈现。他每次动笔的时候会犹豫,困惑在于他不想把他预设的世界表现得特别直白,而想有所隐藏又怕隐藏得太多,所以他说每次动笔的时候都特别焦灼。这作为观众是无法理解的。而我认为他应该“畅神”,把直觉通道打开。当你打开直觉通道的时候,有很多东西自然会呼应过来,不需要用力去兼并。艺术是超过烦俗的生活和思考的,很难通过锤炼现实生活来呈现,它是偏直觉的,以另一个视角去认知的,是一种来自于呼应的东西。

我们刚才提到荣格的《金花的秘密》,他认为《周易》很类似于他们的占星术,是基于同步性原则而生成的文本。我认为这有道理,但是《周易》完成了直觉的数理化。它是直觉的,但最后被整理、高度凝练。这些书可以作为古代文化被研究,也可以作为一种命运观的技术被方术爱好者使用。而艺术家则可以把这种古典文本看成一个灵感的集大成。我觉得《周易》的卦里有一句爻词“鹤鸣在阴,其子和之”特别感人。这既是画也是诗,具有诗学意味。所以,我们如果只把《周易》看成神秘的东西或者占卜书,可能就把它束之高阁了。而如果把它看成一个灵感集合以及古人知识的沉淀,我想它对我们现在的艺术创作会有很大的帮助。因为它本身就是通过对世间万象的思考生成一个文本,运用直觉的感知媒介,运用“感”和“应”的方式,以语言性的东西来呈现。

我介绍一下《山水,一份宣言》这个项目。 2017年12月,我们回到了法国斯特拉斯堡,又做了一次这个项目,选择这个城市也与中国美院的建立历史有关。中国美术学院1928年在西湖边成立,时称国立艺术院。它的缘起是1924年时林风眠等年轻人在法国斯特拉斯堡做了一个博览会向西方介绍中国文化、艺术,蔡元培关注到他们,就想在中国建立一个研究艺术的机构。所以我们回到斯特拉斯堡做了一组展览, 其中一个就是《山水,一份宣言》。我们希望把他们当年展示的中国瓷器、山水画等,用一种当代艺术的方式重新和西方构成对话。

很多人初看我们当时的影像装置,觉得它就是一个山水的录像,实际上我们在处理作品材料的时候遇到了很多问题。比如,我们在面对山水的时候,发现摄像机里的山比我们实际看到的要矮。所以我们回到《溪山行旅图》的壮阔时,它其中主山的巍峨不是仅仅基于视觉的,更多的是对山川缘起的思考和领悟,在其中生成了一定的判断和认知。我们还比较注重的概念是“场”的营造,感知空间的营造。前面是一个艺术直觉的“场”,后面是一个理性的文献延伸出来的“场”。当时我也写了一篇文章,其中几句是:“‘应’的完成,实现的是人的山水化。《画山水序》所谓:‘圣人含道暎物,贤者澄怀味像。’人的山水化是人重新设置自己在世界中的位置。”

当时面对的困惑是和海德格尔面对的困惑一样的。社会的眼睛使得人类史和自然史是分离、对立的。2002年,保尔·克鲁岑(Paul Crutzen) 提出“人类纪”,它是一个大的地质意义的概念。它讲到了有人类以来,人类地貌的变化。它还不能算一个严谨的用词,但它所传达的含义是不能忽视的:“一个在数量上戏剧般地增长,并且在技术上高度武装起来的人类,对其自身(作为一种可预见切不可逆转及全球化的文明)未来的继续发展负有不可推卸的高度责任,同时也对许许多多其他的物种及栖息环境负有高度责任。”人类和生态系统的关系由于工业革命某些片面化的理性,进一步恶化了。第二次世界大战也是这些片面化的理性导致的。所以西方人会重新回到“场”的概念,回到人和万物的联系。我们每个人都和别人,和别的事物是相联系的, 这事实上在中国传统里也是一直被关注的。当我们溯源“天人合一”的状态时,需要避免某些神秘主义倾向。有一个先秦到两汉逐渐丰富的文本叫作《礼记·月令》,里面提到节序物候、劳作、政治活动之间的关系。《黄帝内经·四气调神大论》也提到人的身体情志与自然的关系,春天人就更舒展,秋天人容易悲伤。我们能够窥探人的山水化,以及其带来的是人和造化的呼吸休戚。这种同步既是身体层面的,也影响到人类的组织形态。人与周遭世界的物质流、能量流和信息流是畅通的。如何使得人与生态的畅通在高速发展的文明演进中依然得以实现,人的山水化,或可成为变革的契机。

所以梅洛·庞蒂提出“身体化”,我们的身体是我们的感知的前形态,把这个理论扩展,其实就和前面提到的“组织形态”类似。每个群体都是以这种方式感知世界的时候,形成的社区就有人、天、地的协同关系。我们再回到中国历史,就会发现类似天坛、地坛、月坛这种思考结构恰恰是因为我们追求人和天地的协同,以及人的山水化。人和周遭世界的物质流、能量流、信息流是畅通的。如果人和生态的畅通在高速发展的文明演进中依然能得以实现,人的山水化就是一个很重要的契机。

回顾一下我刚才讲的内容。“所见”和“所知”作为一种感知媒介是我们较熟悉的。然后,进入现代性以来,从海德格尔到梅洛·庞蒂,我们的感知方式和思考方式如果只是以“所见”、“所知”结构,会很苍白,甚至会产生一些比较严重的问题。最后,我提出一种东方性的可能性,也就是“所感”、“所应”。我们脑子会想人和山水是有关系的,这是一个观念。而我们以这种态度感知世界并且影响到生活方式、行为方式时候,它就是一种实践性的东西。一般表层观念的思辨性的东西会显得有些苍白,尤其是当我们面对中国的一些传统思考,比如《周易》,比如山水画,单纯的思辨性的理解很难使我们得到里面的好处。我们怎么重新回到这些文化传统?除了深入文本研读,对观念理解和消化,还可以通过艺术、社会活动的手段去实践。贡布里希的名著《艺术与错觉》、《艺术的故事》的内涵、外延很丰富,我每次重读都发现还有未曾领略的内容、思想。我在这里分享给大家,希望大家可以阅读。这次讲座我主要是提出一些命题,并对它们进行简单的陈述,希望能和各位继续做深入的探讨。谢谢大家。

讲座现场,图片由OCAT上海馆提供

*图片如无特殊标注皆由讲者提供

*以上内容经由讲者阅读及审校

当前展览

张鼎:高速形式

展期:2019年10月19日 - 2020年03月08日

地址:上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院(负一层)

点击图片了解更多展讯

购票请点击阅读原文

关于OCAT上海馆

参观时间 | Admission Hour

10:00-18:00 周二至周日(周一闭馆)

最后入场时间:17:30

10:00-18:00 from Tuesday to Sunday (Closed on Mondays)

Last Entry 17:30

联系我们 | Contact us

Tel: 021-66085119

Email: ocatshanghai@ocat.org.cn

Weibo: @OCAT上海馆

Instagram: @ocat__shanghai

地址 | Address:

上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院,负一层(轨道交通8号线、12号线曲阜路站)

-1F Sunken Garden, Lane 9, Qufu Road, Shanghai (MTR Line 8 & 12 Qufu Road Station)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享