{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

玛玛·安德森(Mamma Andersson)

《落日下的姐妹》,2018

玛玛·安德森:失乐园 Mamma Andersson: The Lost Paradise 日期:3月4日至4月11日 地点:纽约西第19街533号 时间:每周二至周六 10:00-18:00

精选媒体报道

粗糙的木板覆盖着窗棂,即便是在白天,大部分窗帘也是拉上的。“日光”在延伸,在那雨雾之后,即便是云也在若影若现地发着光。打开玛玛·安德森工作室的窗向外望,可以看见一层的院子。她说:“我喜欢工作至夜晚,会关上手机,再开启音乐。”乡间的黑暗有时令她生畏,而索德马尔姆熙攘的城区内却是另一番景象。“当我放下窗上的覆盖的木板,我会环视四周,与人群对视。”

黎明破晓,事情仍无好转。安德森笔下明确的北欧图景似乎空荡了起来,树木光秃,天空清寒,土地泥泞。展览的点题之作《鹅梅》也尤其显得不安——苍白的女孩穿着不合时宜的拖鞋和短裤,在荒凉的树林里探路。她脆弱而狡猾,她半个身子暴露在旷野中,正是艺术家那诡秘思虑的象征。

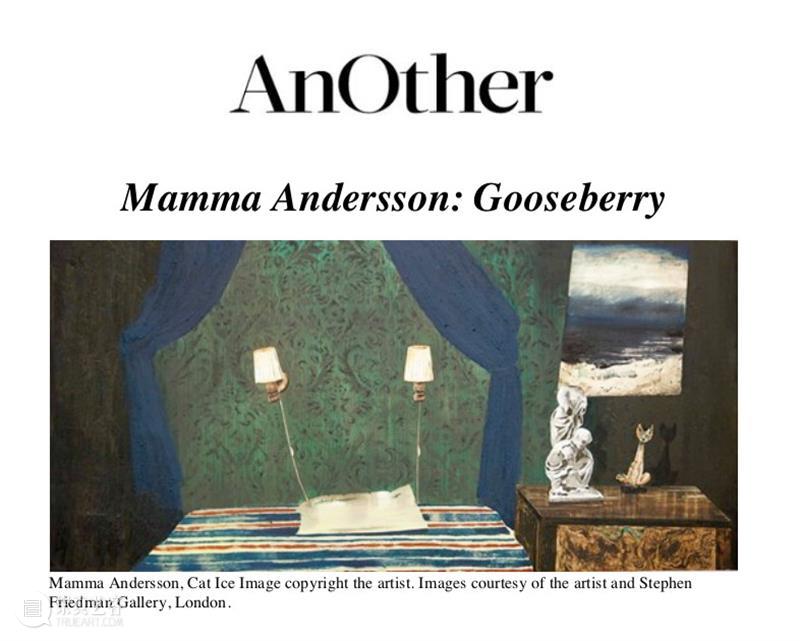

在安德森的作品中,她将对空间的拓补处理延展至实体空间。这从她不给绘画作品装框这点上就可见得,而她画板的木质也十分粗糙。她的绘画风格散漫而粗粝,有很强的手工痕迹。然而,这种厚重的质感又为绘画上的精致感所消解,那些薄涂的油料在画面上营造出半透明的高雅氛围。

安德森曾说她的创作受到戏剧和电影的影响。的确,她的画作中确实有舞台置景的氛围,那些潜藏的描写亟待观者去解开。她将丙烯和油料混合绘制于木板上,并采用了一系列技法——薄而短的笔触;厚涂的颜料;平面的铺展;平滩与淤积相济;刮擦、拖尾、或是让颜料皲裂——这些相继出现,共同为叙事服务。

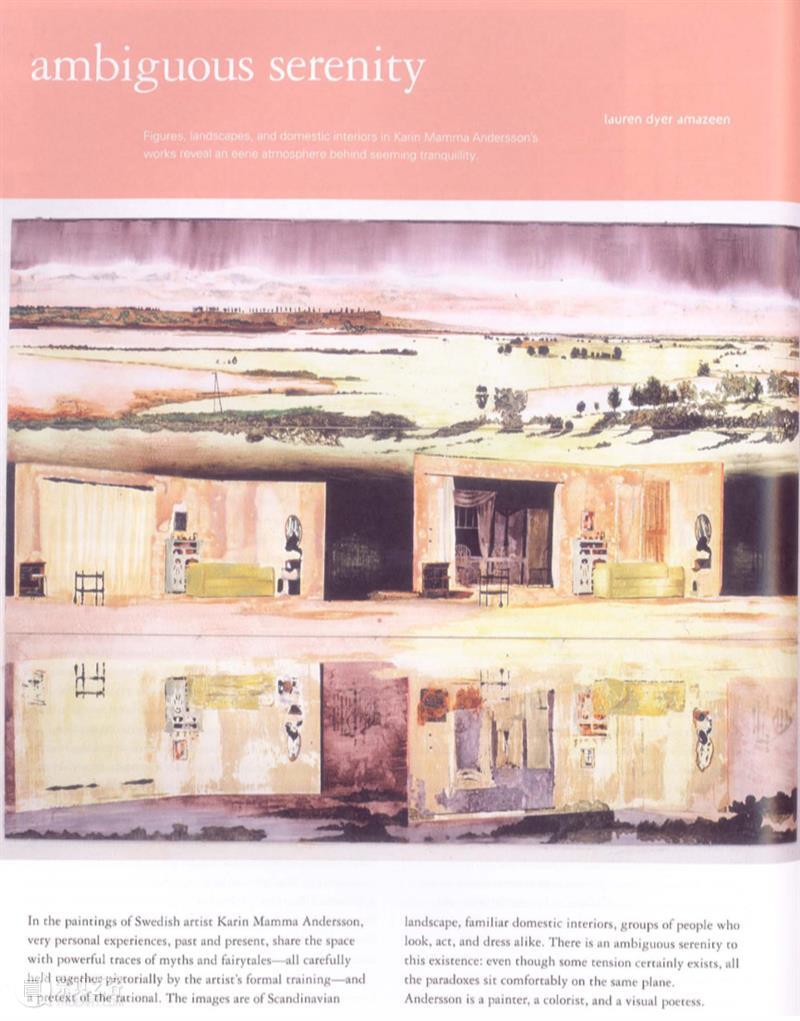

她画笔下似天气变幻的室内环境,以及水彩、油画和丙烯描绘的奇异风景,将寻常的大衣架和储藏柜变为神秘而玄妙的空间。她对同一户家里不同表面的质感极为敏感,例如对厨房中木质纹理和不锈钢的处理。这是否预示着家庭分工的不同还有待考证,也许就像学者说的:“她采集,他捕猎”吧。

在观看玛玛·安德森的首场美国个展《受制的房间》(卓纳画廊,2006年)时,我突然想起了记忆与建筑的关系。这些新作标志着其向室内空间的倾斜——房间、舞台、教室、起居室,它们如同记忆一般令人迷惑而未解。记忆与幻觉、室内与室外的界限变得模糊。镜面空间的重复提供了一种游魂般的阐述,但这又是开放式的、未完成的状态。让我意识到这个舞台也许就是安德森作品中对于建筑的隐喻。

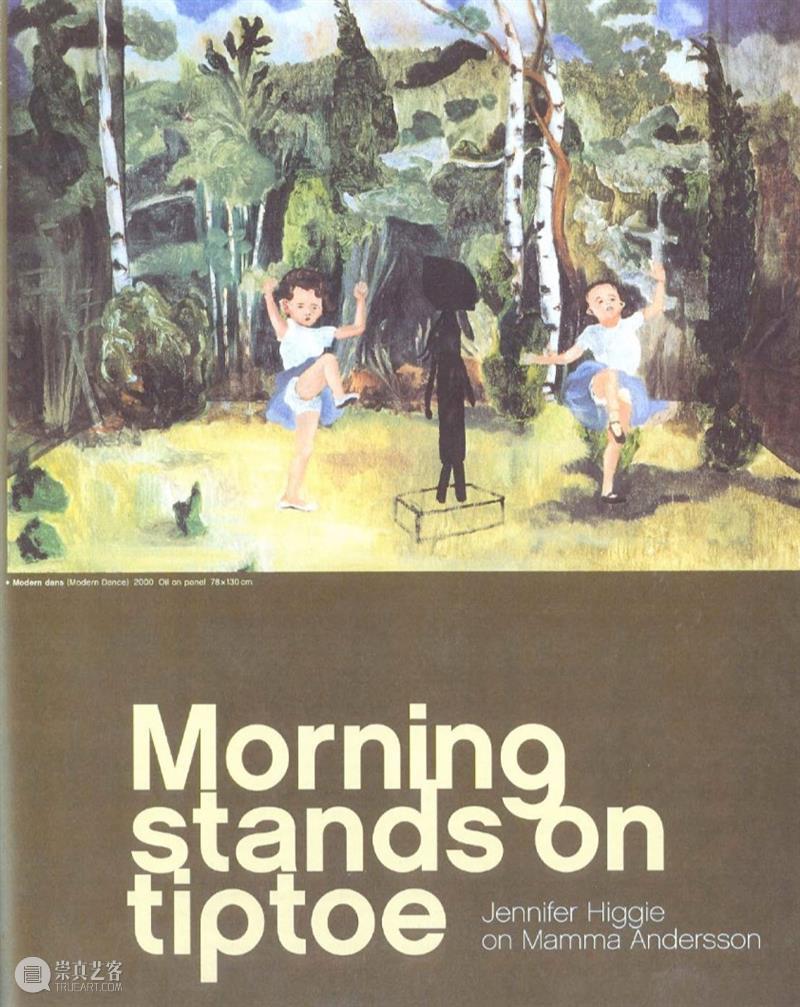

玛玛·安德森出生于瑞典北部,那里的纬度低于北极圈以下,仲夏时太阳永不落山,而仲冬则用永不升起。它接近波罗的海的北端,这里的海水变质,失去了盐分。那也是瑞典破冰船舰队的故乡。那是一个地理极端的地方——冬季漫长死寂,而夏天日光欢愉冗长。安德森正是通过她的作品将瑞典及北欧祖先的血脉特征与个人艺术观点有机结合在了一起。

在她描绘两个女人斜倚在桌上的双联画《我们一起做无聊的事情》(2003,作品为洛杉矶哈默美术馆馆藏)中,她们的服饰、座椅和位置都有着不同的颜色和形状,她们真实的情况被轻缈的残像覆盖,这正是我们回首时看到的错误记忆,也是我们需要画下它的原因——其他方式捕捉的图像都太过轻易了。

安德森画面中的树从不重复:它们共存于一个生动的拟人世界中,其中一片被砍伐的森林就像施加于无辜者的大屠杀,令人倍感创痛。她的画面描绘了一个真实的地方,即瑞典,又展现了一个抽象的世界——一个充满精灵般孩童的暮光之城,他们仿佛从1930年代的画布上跃出。恍然迷失的成年人逃离了不可名状的灾祸,在浸润着棕色底色的风景之上,凝视于悲冷的天空。混乱的室内摆满书桌和雕塑、翘起的家具和画架:冲突感显然易见,那是一种传统与更新之间的冲突,也是教义主义与神秘主义之间更微妙的冲突。

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享