{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

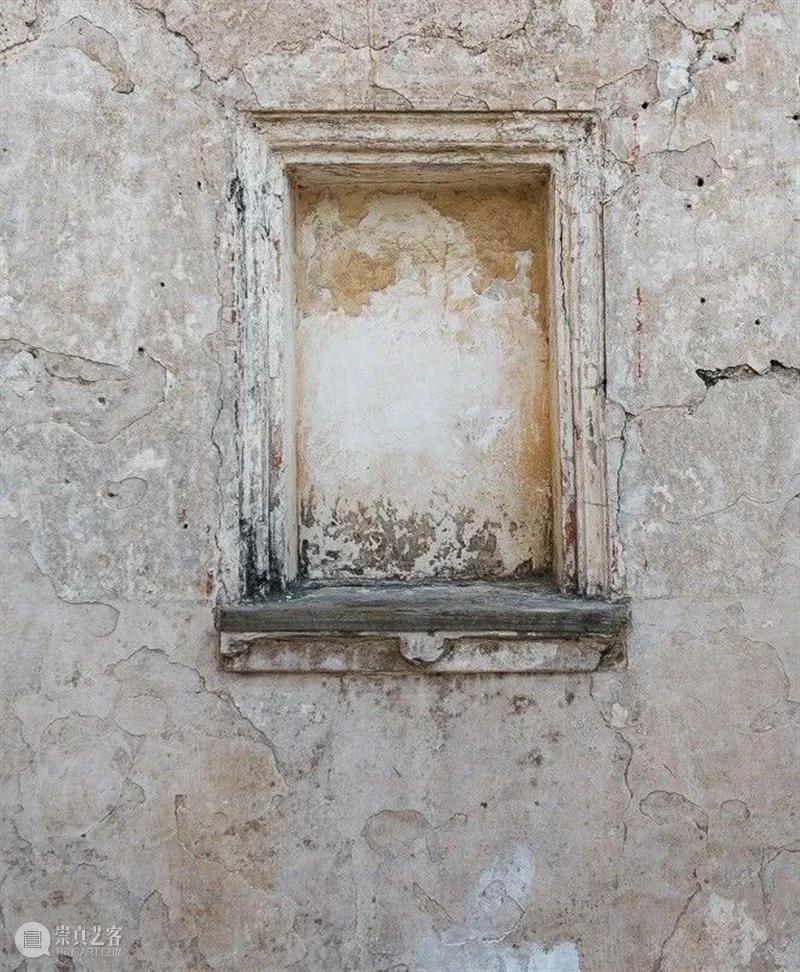

在后来,“侘”字又被赋予了与“完璧”相对的意味,继而形成一种独特的审美视角,即经由时间打磨的物件所呈现的古旧与残缺之美。

人 像 与 静 物

野岛康三,《无题》,摄影,1930

野岛康三,《无题》,摄影,1930

荒木经惟,《哀叹》(Laments),摄影,1990

野岛康三,《银姬花》,摄影,1939

庭 园 与 自 然

著作《桂》,丹下健三(文)、石元泰博(摄)

于1981~1982年间拍摄的桂离宫

于1954年首次拍摄的桂离宫内景(一)

于1954年首次拍摄的桂离宫内景(一)

石元泰博,《雲》,摄影,1995,高知县美术馆收藏

石元泰博,《雲》,摄影,1995,高知县美术馆收藏

RECAP|艺术阅读

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享