{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

疫情的发生让艺术行业陷于困顿之中,艺术场馆关闭、新展无法送达;艺术机构和市场希冀通过线上方式弥补线下的缺失;而在这背后艺术创作者的未来也陷于不确定之中。

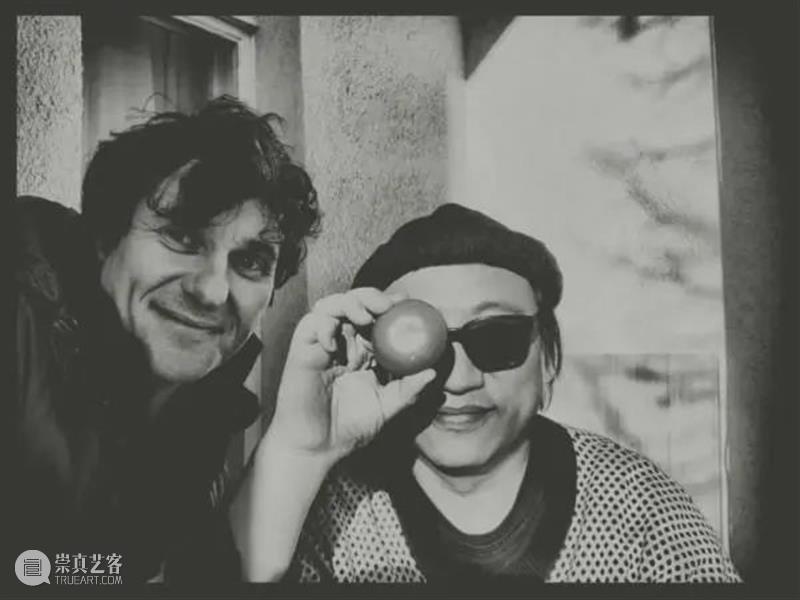

李振华在柏林。 摄影:丹尼尔·克诺尔(Daniel Knorr)

“我在柏林有近十周,今年上半年的项目因为新冠疫情全球大爆发都推后了,有些事情今年就暂停了。”李振华描述自己现在的状况,语气平和,没有因为计划被打乱而沮丧,在他看来是疫情提供了停下来反思的机会。特别是曾经历过“非典”时期,对艺术行业的未来,他既不悲观也不乐观,“我只是觉得作为个体,每个人应该仔细想想自己最珍惜的东西是什么,最应该做的事是什么?”李振华,1975年出生于北京,1996年开始活跃于艺术圈,他的艺术实践主要围绕策展、艺术创作和项目管理。2000年前后曾组织电影俱乐部,关注第六代导演和纪录片导演影片的交流放映。曾为瑞士保罗克利美术馆夏日学院推荐人、Prix Pictet国际摄影节的提名人,2014年至今担任香港巴塞尔“光影现场”的策展人,2014年成为上海新时线媒体艺术中心的三位创办人之一。

去年12月中旬,李振华完成这两个项目后回苏黎世,之后是苏黎世、柏林两地跑,如今因为疫情“禁足”在柏林。原计划今年上半年在摩洛哥、伦敦的项目推后了。但让他感到惋惜的是,去年9月开始筹备的香港巴塞尔“光影现场”无缘现场呈现,如今在探讨明年同时呈现两年作品的可能性。

经历非典时期,更能理解如今的状况

这些日子,李振华的日常工作以案头的方式进行着,宅家写作、在线沟通,偶尔去当地的艺术家工作室走访。这也是策展人工作的状态,了解艺术家的工作进程、写策展方案。除此之外,他还动手做一些小木工,并试图在《营造法式》描述的规制,与当代极简工业制品之间寻找平衡,这些小木器的制作源自于过去的一些想法,如今在“停滞”的时光里,有了从想法到现实呈现的实践。

尽管近几个月来,德国政府通过各种方式告知公众尽量少出门、保持社交距离,但李振华在柏林所生活的区域依旧热闹,直到大约一周前他才感受到严肃的气氛,如进入超市必须使用购物车,购物车的数量是额定的,这在控制人数的同时,也控制了人和人的距离。最近公布,4月末,柏林的一些艺术文化机构会开放,但也感觉其中充满了不定因素。

在柏林的日子里,李振华为罗马尼亚裔德国艺术家丹尼尔·克诺尔(Daniel Knorr)撰写了文字,还有对话与影像拍摄,在友人和职业工作双重线索下。重构历史和现状,积极的思考和准备着灾后重建,以及保持在这个不确定时期,乐观的态度。

“过去生活很匆忙,人只能跟从时间的限制工作,节奏越来越快,这也使我没有时间去做足够的储备和思考。如今看似一切停下来,却也恰是一个时机想一想,自己的艺术计划是什么,艺术与公众如何联通,尤其是社群媒体兴起以来,如何让艺术工作社群化,整合线上线下的资源。”李振华说,“原本想做没有做的事,现在倒逼着进行,目前,艺术机构和策展人也开始在直播领域探索,同时还应该思考如何做得更有品质,以及线上线下的存在方式。”

在“非典”后,有一些观点认为,经济和文化发生转向,艺术市场出乎意料的兴起。那么在新冠疫情后,在社群媒体兴起的当下,艺术是不是又会有一次大回潮?这些目前都未可知,但无论如何,目前可知的是工作和媒体社群化,是艺术行业未来需要面对的一大挑战。

2月以来,疫情的发生为直播行业带来了不少“新移民”,也常听人说,为了看一场直播,下载了某个APP,但看直播的体验则不尽如人意。由此也引发了艺术行业如何在线上发展的问题。

以3月中旬香港巴塞尔在线上开幕为始,“线上展览”“Zoom”和艺术类直播在努力推行售卖形式的同时,随之带来”艺术何为”之思考。

与艺术现实中仓促开启线上模式相比,西方的一些美术馆早已在探索线上和超越美术馆空间的运作方式久已,如英国泰特现代美术馆(Tate Modern)、纽约现代艺术博物馆(MoMA)等很早就成立了网络部,开放线上展览的实验;法国卢浮宫和蓬皮杜艺术中心与谷歌文化艺术合作的线上展览……虽然方式和面向不同,但共同在思考艺术在线上的呈现方式。疫情中,这些原本作为“未来拓展”的部分走向台前。

关于直播和影像发展的思考

当这些问题还未完全清晰,艺术从业人员先把自己放上“抖音”“快手”,这看起来获得了更宽广的观众,但这些观众是不是关心艺术的人?还是只是在特定的时间路过,不久便流走了。如果艺术是一项有深度的工作,是否更愿意通过相对传统的方式进行和展示自己的研究,而非在短视频或直播平台博得关注?是否这种传播形式最终对文化可能带来负面影响?

要回答这些问题,似乎需要涉及到生活和媒介的转化,大约在2005年博客成为了个体在网络发声的一种方式。后来博客被设140字上限的微博取代,而这种逻辑在今天依旧延续,成为了无需阅读、被动接收的小视频,这些视频甚至泛滥于社群网络上。

其实早在1999年,李振华就开始关注新媒体艺术,如今他作为参与者也切实感受到20年来新媒体艺术和整个科技文化在不同时代的变迁。在他看来,影像艺术未来的走向可能更顺畅,也有可能更难。顺畅是因为在当下的社会环境中,影像呈现资源比过去进步了很多。而变得更难,则是源于线上直播带动下的网络现实,会否成为文化资源过度消费?

就展览而言,快餐化、主播化的直播,会否下沉其消费,降低展览的品质,让观众感到艺术“不过如此”。当艺术和社会层面出现了分歧,艺术如何同新的平台和传播手段结合?就新媒体艺术本身而言,三维影像, VR等带来的技术升级依旧只在线下发生,影像艺术有没有可能跟更大规模的实验室和更前端的理念结合,开启再一次技术革命?这需要创造力和产业的整合。

艺术作为一种媒介,其本身也有自己的传播的方式和它可能辐射到的人群,艺术工作者是否需要反向思考,去研究和理解公众以及地缘的文化。“这是一个特别重要的课题,而不是追求艺术恒久不变,在当代文化中,没有‘恒久’的概念。当代艺术的价值,是如何去看今天的世界,如何去思考以及作出回应。”李振华说。

当然,艺术作品的“核心生产源”始终是创造力人群,其中包括艺术家、设计师、建筑师等,这些创造力人群在未来是否还能维持创造力?他们的创造力如何被激发、鼓励、包容和购买的才是未来的核心,而不是单纯的作品交易或机构数量,这也就是国家策略和未来进程中的所谓“软实力”概念,而真正能形成“创造——展示——可复制——市场化”的流程。

澎湃新闻 黄松 著

责任编辑:顾维华

校对:栾梦

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享