武汉“隔离”艺术计划

武汉“隔离”艺术计划

武汉“隔离”艺术计划

新冠病毒传播全球,加拿大的疫情发展较其它国家缓慢。二月下旬,大学校园关闭,开始网络授课。到三月中旬,总理特鲁多宣布全国实施隔离,要求民众呆在家里,保持社交距离,成为加拿大抗疫的国策。同时资助因疫情而失业的人员,企业和学生。疫情曲线控制得很好,但可能还有一段时间才会拉平。估计在五月底。

因为疫情,人们的生活方式彻底的改变了,不能去歺馆酒吧,商场,公园及其它公共设施,宅在家里对所有人都是一个挑战。虽然这里的隔离还可在住宅周围散步。这对生活在自然环境中的加拿大人已是极大的限制。但人们也从疫情得到的控制中,看到了每个人行为约束对全局的贡献,对疫情有了信心。

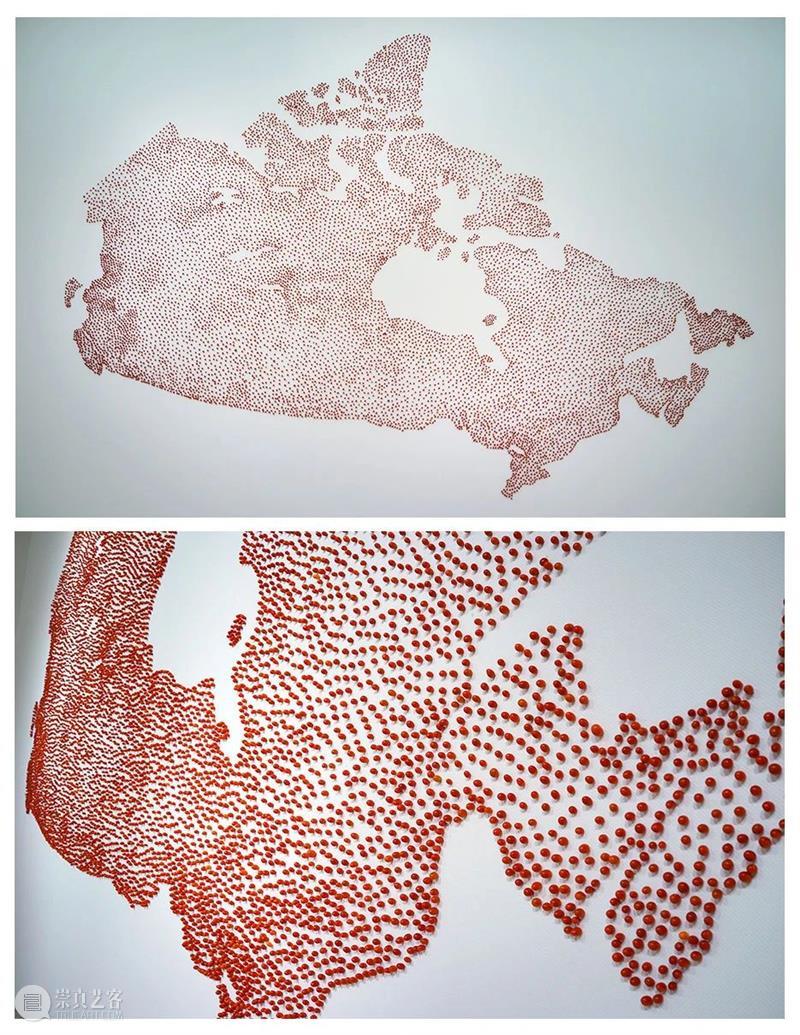

新冠病毒重创人的呼吸系统,进而夺去人的生命;社交隔离改变了人们的生存方式;而记录自己在疫情中的思考与记忆,是我在日常生活中不可或缺的一部分。疫情中,我也在准备今年十一月中在温哥华亚洲当代艺术中心美术馆和沙甸咸水埠艺术空间的个展,这是关于重现华人移民历史中的隔离记忆,是关于把个人记忆中被隔离中的碎片重新呈现。在这里,我把自己之前对位于太平洋上的一座孤岛(加拿大不列颠哥伦比亚省的达西岛)的考查,进行了梳理,先与大家分享。

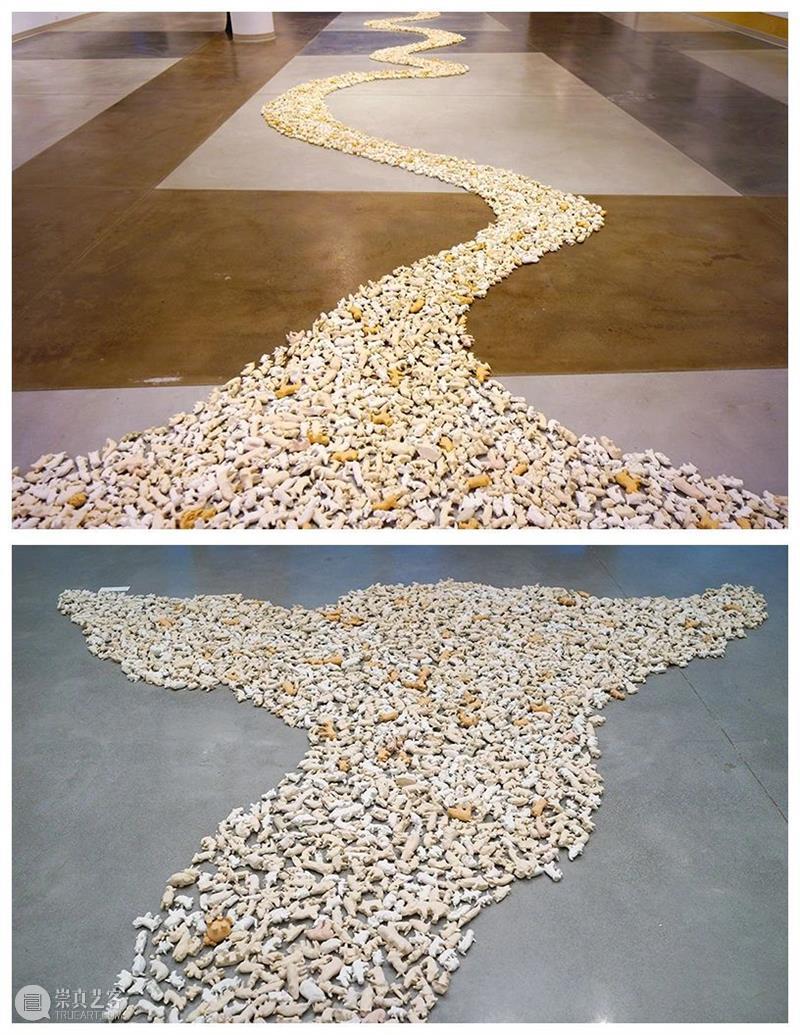

在加拿大不列颠哥伦比亚省靠近维多利亚市的达西岛(D'Arcy Island)上,从1891年到1925年间曾有47个华人麻疯病人被流放隔离在此,政府每三个月给他们送给养,他们先后离开人世,遗骨都放入太平洋,直到最后一个人点燃他们住的木屋自焚,留下一段悲伤的历史。我在岛上的灌木丛中走了三个小时,体验他们三十五年在孤岛上被隔离的孤独与无助,望他们的灵魂安息。

麻风病人隔离区,达西岛,不列颠哥伦比亚省,加拿大

很久以前,当我刚开始专注于中国移民史研究时,我就听说过了达西岛。当时,我并没有想要进一步研究这个题目,因为我以为这段历史太过久远,而且不同于维多利亚和温哥华,这里并没有新移民不断到来并巩固历史与当代生活的联系。当我研究并前往达西岛后,这个想法被完全推翻了。达西岛的这一段历史,因为新的游客不断地来访、记忆、体验、与它的互动而处于转变中。不仅如此,达西岛这段历史似乎包含着一段更宏大的历史,那是中国移民的历史,是被隔离的历史,是人类与土地联系的历史。

在温哥华岛的码头,我们可以远远地望见达西岛,它夹在两个更大的岛屿之间。此时,我能看到的一切只是它的轮廓,我的眼睛无法清晰辨认它灰蓝色的模糊线条。在船上,当我能逐渐看清达西岛的特征时,我开始想象那些很久之前被抛弃在达西岛上的人们的感受。当他们沿着和我相似的路线被送到岛上时,他们的感受是什么样的?我录下了我们前往达西岛的路线。在镜头里,随着我们船的逐渐贴近,达西岛越来越大。

当我们逐渐逼近达西岛时,我们可以看到岛上有杨梅树和花旗松。从船上,头一个我们能辨别出的、和麻风病隔离区相关的痕迹就是看守人房子的断垣残壁。阳光照耀在残余的房屋上,它旁边只有一株杨梅树。这似乎是岛上曾有人居住的一个信号。当我们继续向着船着陆的海滩前进时,我们看见了一个新建的灯塔。我从之前读过的材料中知道,麻风病人住地遗址就在灯塔的后面。我们在海滩边着陆时,映入眼帘的是被潮水冲上来的漂浮木,它们堆满了沙滩,海水此时处于低潮,海滩边还有省立公园的引导标识和木栅栏。在海滩上还有几只彩色的皮艇,几个露营者走出他们的帐篷来看岛上的新来客是谁。我踏上达西岛的瞬间,身边的每一件事物似乎都拥有了意义,岩石和草地都带着一种我不能鉴别出的气氛。我在岛上四处走着,读着信息板上的内容。其中一个的题目是“一个悲伤的故事”,讲的就是达西岛作为中国移民麻风病隔离区的历史。有一块板上面写着已知的和未知的、死在这里的人的名字。对我来说,这些石头和陈旧的漂浮木比饰板上的信息更加重要,我可以想象那些病人坐在它们上面,想念着自己的家和遥远的家人。我开始寻找这里曾有人居住的证据,并找到一些生锈废弃的金属器皿,不知道它们原来是做什么用的。

在信息板上,我找到了达西岛的一小幅地图。地图上指明了一些小路,这些小路从当年轮船着陆的地点通往以前隔离区的遗址。有一些划皮艇的人告诉我,我应该沿着有红色绳子标记的小路走。我尝试沿着标记走,但是走了一段之后,标记消失了,所以我决定继续沿着海岸走。这样的话,海在我的左边,森林在我的右边,我可以掌握自己行进的方向。又走了一段路后,我终于到了灯塔的位置。我走入森林,寻找隔离区留下的废墟和残留物,然而,此时我发现我被树林吞没了。独自行走在森林间,我开始听到一个声音。当我在林间走动时,它一直跟随着我,我听不清它到底在说什么。我以为自己会很害怕,然而我没有。我想要找到历史证据的强烈欲望驱动着我继续前行。每走一步,我的脚都陷进落叶和灌木丛中;我不知道我会踩到或者碰到什么,因为这片土地完全是野性的。我从来没有处于这样的环境中过,踏入一片似乎从未有人涉足过的土地。这让我联想到,那些被隔离在这里多年的人们,他们每天都过着这种探索环境的生活。他们居住于此时,这个地方看起来和现在一样吗?这里的植被曾经更加茂密吗?过了一阵子,我意识到,那个声音在指引我穿过树林。我并没有找到病人居住过的房基,只看到茂盛的树丛。当我从树林里走出时,我看一只海鸥飞过沙滩,飞向蓝天。

在我返程的路上,看着树林和海滩上的漂浮木,我觉得我像是在追随着前人的脚步。那些漂浮木本身看起来就像是骨头,苍白地安睡在沙滩上。它们曾经也有过一次生命,那时它们的根系汲取着养分。现在,就如骨屋里的移民遗骨,它们被咸咸的海水清洗并冲刷得光滑。我想知道它们(他们)是从何而来,然而我不能知道它们(他们)的旅程究竟如何,只能看到它们(他们)旅程的终点。

离开达西岛时,我觉得我似乎刚开始了解它,并为告别而悲伤。但是离开的时候我明白,我会再回来这里。回程时,我们选取了另外一条路线,这样能看到达西岛的另一半。由此,我脑海中有了达西岛的全貌。它现在在我心中,它和我对中国移民麻风病人的了解联系起来,也和我自己的经历联系起来。我的脚印已留在达西岛上,并和之前人类留下的印记一起,为达西岛和人类接触的历史再添上一层。

通过与历史的交流,我感到我可以发现一些更宏观的东西。我仿佛可以向岛上之前的居住者传达一个信息,那就是——达西岛将不再是一个悲伤的地方,你们和达西岛的历史有我们铭记;我们将看到达西岛的实质——它是一个人类联系的场所。故事具有改变场所的能力,这是故事的力量所在,所以我们必须继续讲述这些故事。

回程途中,我访问的达西岛遗址在我眼前汇集成一幅完整的画面;它们成为漂浮在水面上的物体,由远而近,由近而远;它们总在某地等待,在某个离我不远的地方,等待更多的访客,等待人们去铭记,等待新记忆的产生。

反思

历史遗址因为它们和记忆、场所的关系而产生关联。尽管麻风病隔离区在物质层面已不复存在,关于它们的记忆却并未离开,等待人们去发现、反思,并创造新的回忆。通过这些新的回忆,人们搜集新的思考,把过去和现在联系起来,并赋予未来新的考量和希望。

记忆听起来是无形的,但是,在我们看不见的现实场所里,它是时刻围绕着我们的。然而我们如何能看见它们?访问这些被铭记的场所,找寻历史和代际间的记忆就是我们接触到它们的方法。我并不是这些中国移民史遗址的唯一研究者,但是我正在尝试做的事情是,把回忆联系起来,收集一个完整的、融和的视界来激励观众。对我而言,当我想起达西岛,一种激动的心情就油然而生。它们时刻伴随我——完满而充盈着意义——激发着我的想象。

达西岛,我最初对它的想法集中在它的与世隔绝上。当直面着隔绝时,人们可能先想到绝望和孤独。但对我而言,隔绝还很神秘,能让人们更加坚强。我想象着,中国移民麻风病人可能做过的、有朝一日回家的梦;我想象着他们绕着达西岛的边缘一圈一圈地走着,同时做着回家的梦。他们守候到最后一刻;每个人在等待中死去,直到最后一个幸存者独自留在那里,点着房子把自己烧死在里面,他的灵魂随之飞升与他人相聚。这种隔绝创造了一个新的场所,人们现在可以来这里参观,发现并见证这段历史故事,并因此更加珍惜他们自己拥有的一切。我由此获得了一种存在主义的感受,那就是——生命只存在于一呼一吸之间。

现在回看探访达西岛,我被自己见到的所震撼。在我脑中回荡的是:人走了,房子消失。然而关于此处的记忆依然存在,并继续传承到后代。物质不能永存但记忆可以,记忆带有无穷的可能性。重申一次,对我而言,这处空间最重要的属性就是其间逗留的记忆。这种记忆在所有移民中共存,不仅仅是在中国移民之中。这种永不言弃的动力被一点一点地加入到文化之中。每一个移民的故事都被书写在集体记忆之中,这些记忆各不相同,却互相联系。这就是为什么记忆变得如此有力。

目前在新冠病毒全球流行的情况下,在北美也出现了一些歧视亚裔的现象。今天我们回顾华人的历史,就是要反对任何形式的歧视,让我们的社会变得更加安全和平等。隔离和记忆让我们思考,在现实面前更有力量。

顾雄

2020年

顾雄

出生于中国重庆市, 1989年移居加拿大,现为加拿大公民,居住和工作在加拿大温哥华市。他于1978年进入中国重庆市四川美术学院绘画系学习,1982年获学仕学位,1985年获硕仕学位, 并于1986年和1989年先后在加拿大班湖国际艺术中心学院(The Banff Centre for the Arts)进修。顾雄曾执教于中国四川美术学院,加拿大菲莎大学和爱米尼卡美术与设计大学,现在顾雄是加拿大不列颠哥伦比亚大学艺术系(艺术史、视觉艺术和理论)的终身教授, 并被加拿大,美国和中国的多所大学邀请为客座教授和访问艺术家,从事学术方面的交流。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享