讨论就是从艺术的子宫里诞生的

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

对于作家来说,与文字过于近的距离使他们会忽略一些对于读者来说重要的细节。而此时,编辑相当于利用一双不同的“眼睛”。同理,演员也需要导演向演员传达他们的动作和表达方式是如何被剧院里最重要的因素——观众所感知的。

对于艺术创作者来说,跳脱出自我视角,利用第二(或第三)双“眼睛”来审视作品是不可或缺的环节。艺术家需要知道如何去改进自己的作品,以及尝试去理解观众如何看待与理解自己作品。这也就是艺术讨论(Art Critique)为什么成为艺术家发展重要部分的原因。对艺术作品的描述性和批判性分析长期以来一直是艺术界不可或缺的一部分。艺术讨论很大程度上起源于艺术本身,正如柏拉图,维特鲁威或圣奥古斯丁等人的著作所证明的那样,它可以广义地定义为对艺术及其价值的讨论和解释,以寻求合理的艺术欣赏基础。

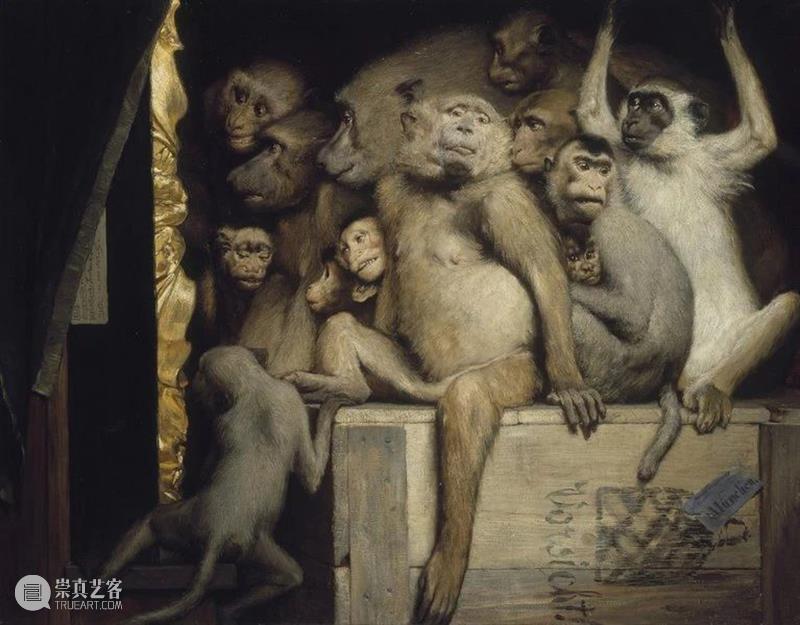

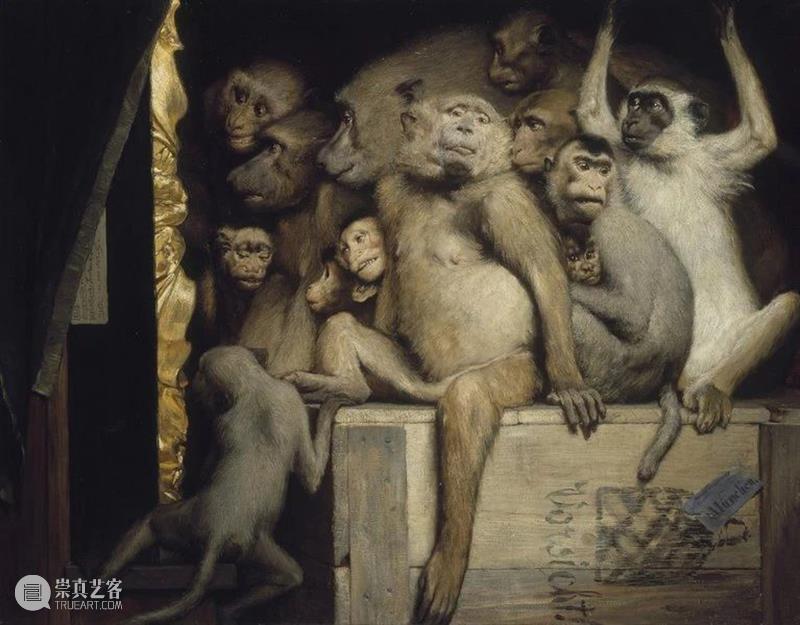

Monkeys as Judges of Art, 1889, © Gabriel von Max1932年,法国诗人和哲学家保罗·瓦莱里(Paul Valéry)将艺术讨论定义为“一种文学形式,在面对艺术现象时会凝聚或放大,强调,安排或试图使所有想到的思想变得和谐起来”。

长期以来,艺术讨论在发展和深化艺术家作品方面起着重要作用,而且在帮助观众感知和诠释艺术作品方面也作为重要一环出现。对于年轻艺术家以及艺术专业学生来说,参与艺术讨论一定程度上可以称做“跳起来”的机会,通过外界评价以及自我审视,产生新的作品思路。当我们观看一项艺术作品时,思想往往会经历一个过程,这个过程自然地转化为艺术讨论的步骤。遵循这些步骤将有助于有效地评价艺术作品以及思考如何在创作中获得进步。对于艺术专业的学生来说,经常性的艺术讨论课程所要迈出的第一步就是将自己的阶段性作品展示在众人面前。这些作品可以是不完整的,但创作者必须对自己的作品有一定的调研、规划。除此之外,创作者还需要对作品进行介绍,清晰地讲述出作品的概念、构思是如何推进的。这也就意味着,艺术讨论的过程对于创作者来说,是一次进行文字、思维整理的好机会。在讨论开始前,创作者需准备好个人作品的文字调研过程、图片参考、阶段性作品成果,并对它们进行整理和总结,梳理出一个清晰的演讲脉络,以幻灯片或实物的方式进行讲解与展示。在当作品被铺开式完整地展示在墙面或屏幕上时,所有参与艺术讨论的人都对作品产生了初步的判断。

艺术讨论进行到这里通常是思想碰撞以及作品推动的环节。通过与不同背景、思考方式参与者的讨论,创作者从中得到初次的外界反馈,对作品的评估和对艺术创作的反馈可以帮助年轻艺术家们总结自己的创作经验并不断提高自己。通常,艺术讨论的问题都是围绕“作品中特定的概念、如何转化以及发挥作用、合适的媒介以及展示方式”来展开的。通过回答问题以及听取其他参与者的建议,这个过程是一个逐渐理清和扩宽思路的好机会,锻炼语言和文字能力,尝试建立独特的讲述模式。

很大程度上,这个过程是对学生对艺术作品审识能力的锻炼。对艺术行业而言,能够评估艺术的好坏是一项很重要的特征。作为艺术家时,我们必须认识到什么是好的,什么是坏的,这样才能在创作中上取得更大的成功。创造成功的艺术品,并了解为什么和如何消化他们的艺术品。在第一次参与木格堂艺术讨论课前,其实我的第一个项目已经完成了接近大半,但是面前所面临的一座大山就是我如何将作品深入下去。我的作品尝试探讨家庭关系下的对话模式如何进行,对于此前的创作来说,单纯的拍照一直是我采取的主要方式。

虽然此前就对国外艺术学院的艺术讨论过程有过一定的了解,也设想过按照怎样的阅读顺序去讲述图像和文字,但当讨论课我将此前的照片一张张贴在墙上并向其他学员展示时,对我来说就已经开始对自己作品产生了不同的判断。一张张悬挂图片的形式其实与在展览时确定图像顺序有一点相似,选择怎样去排序图像也就是选择了怎样的阅读模式和讲述方式。参与讨论课时,我将之前拍摄的大量图像按照时间进行分类,并对其他学员进行解释每一组图像所代表的时间点和故事背景。不过当我讲述完之后,就发现在这个过程中,看似按照规律排序的图像并不能很好的表达出我想要在作品中体现的亲密关系中的心理距离的靠近。

按照此前时间顺序所排序的图像也使我没办法去挑选出最重要的图像,因为每一张都代表一个时间点,每舍弃一张也就意味着整个故事的叙述变得不完整。在提问和讨论的环节中,其他学员提到了唐景峰的作品《颜姐》,唐景峰在他作品的梳理中将颜姐的身体形象作为穿起整个故事的纽带,利用这个形象的模糊与完整之间的变化来表现关系。将其对应到我的作品中,相较于之前的梳理方式,其他学员的提议给了我一些全新的思维,我觉得一定程度上,他人的意见是在帮助你建立自己的语言模式。

对我来说,通过参加讨论课展示自己的作品并与其他学员的讨论,就像是一个“跳脱”的过程,我既是一个创作者也是作为观众出现。无论是观看他人的作品还是自己的作品,当面对整体展现时,与单一地去看待图像是完全不一样的。我的第三个项目相较于图像为主的第一个项目,其实是有些抽象的,这个项目更多的是在描述一个模糊的观感体会和抽象信息如何一一对应并影响。

参加讨论课时其实只有文字的调研和片段式的视频,所以其实如何清楚的表达出自己的意图是一件有挑战的事情。这个过程中我觉得很重要的一件事就是,文字和创作是可以一一对应的,艺术创作者的语言和文字表达能力显得尤为重要:如何利用语言将其他人带入到你的想象中。

在回答其他人的提问时,我觉得也是一个思考的过程,如何利用现有的概念去回答不同的问题、发现调研中被忽略的问题。这个过程中,大家一起去讨论对他人作品的建议,相互激发一些新的创作思路,对创作脉络也是很好的整理。

作品集工作坊,由作品集创作工作坊和作品集留学工作坊组成。课程结合欧美成熟的STUDIO教学模式,集合行业内多位创作经验丰富、知名度高的艺术家全程参与学习阶段,为学员打造专属学习计划和研究方向。摄影 — 纯艺 — 视觉传达设计 — 多媒体艺术 — 策展与艺术管理艺术摄影 — 移动影像 — 声音艺术 — 信息体验设计 — 实验交互 — 数字导演 — 媒体艺术 — 艺术指导 — 策展 — 批判写作....招生对象:出国留学人员;摄影专业大中专学生、研究生;希望深入艺术课程学习者;希望突破瓶颈期的艺术工作者。

木格堂,始于二零一五年,是由摄影艺术家木格创办的艺术空间,空间坐落于成都蓝顶当代艺术基地,目前拥有逾六百平方米的展览、制作、阅读、教育空间,空间全年呈现包括展览、教育、出版、现场活动和讲座在内的多样化艺术项目,旨在为公众提供一个丰富且开放的艺术平台。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享