{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

滑动查看更多图片

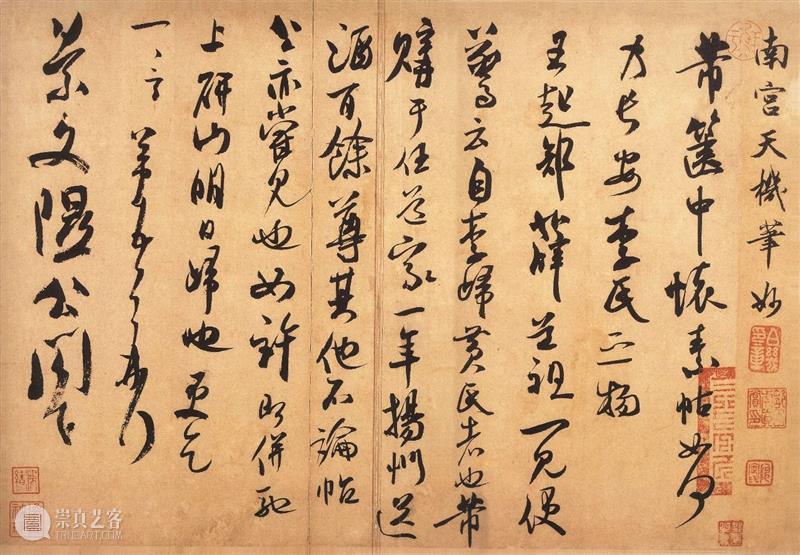

曹宝麟考据的米芾《箧中帖》

曹宝麟以“米粉”自嘲,数十年来一直沉浸在老米的艺术世界里。尝戏言:“‘米’与‘曹’并在一起便是‘糟’,只要不是糟糕的劣义,哺糟啜醨也还不坏。”在《米芾评传》中,曹公把老米推上了万世不祧的神坛,称他为书法王国之君主,集古出新之巨匠:

百年必有伟人出。自苏轼、黄庭坚、米芾三杰崛起,继绝开往,宋代积弱的书坛才出现了新气象。其中米元章以超人的天分、淹博的学识和卓绝的勤奋,为自己赢得了万世不祧的地位。可以说,宋代若无米襄阳,其在整个书法史的光华定会大大地逊色;后世若无米襄阳,其谈助的齿颊之间,恐怕也会淡而无味了。(曹宝麟著《抱瓮集》,北京:文物出版社2006年出版,页415)

在中国书法史上,像米芾这样的怪才绝无仅有。曹氏腹笥深厚,信手拈来,以生花的妙笔,把米元章刻画得活灵活现,呼之欲出:

他穿戴唐巾深衣,高檐帽碍轿顶,干脆撤顶而坐;他又有洁癖,洗手不用巾拭,相拍至干;不让人手摸藏品,展示几拒人于一丈之外;别人试他宝砚是否发墨,唾砚代水,他勃然变色,将污砚相赠;他择婿,一看到段拂字去尘,连称“真吾婿也”;在太常时屡洗祭祀官服,刺绣磨烂而遭到弹劾;办公时亦玩石不去手,拜官署前怪石为兄;死前于棺木坐卧其中,念偈句合十而终……这些乖僻的言行举止,喧腾人口,传以为笑,因而得到一个“米颠”的诨名。(《中国书法史·宋辽金卷》,页169—170)

在宋四家中,“苏黄蔡皆以余事临池,他们的精力和兴趣,更多地放在立功和立言之上”。只有米芾,“一日不书便觉思涩”,似乎更像现代意义上的“纯粹的书家”。不懂“世故”、“不能与世俯仰,故从仕数困”。他在险恶的官场和复杂的人际关系中,显得力不从心。“他的狡狯的应变能力只能对付没有生命的文房四宝”。在《米芾与苏黄蔡三家交游考略》一文中,曹宝麟援引史料,裒录轶闻,解读了米芾的双重人格——忽而出奇的狂傲,忽而无端的谦卑;有时莫名的慷慨,有时异常的吝啬:

我固爱元章,但却不能不把他历史上的污点和人格中的丑陋写出,因为“为尊者讳”的结果,将使人们不能全面立体地了解米芾的一生。欧阳修《朋党论》有云:“君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋,此自然之理也。”但人世是复杂的,很难划分到泾浊渭清;人心也是复杂的,不然无所谓和光同尘。米芾与苏黄交无愧为君子,其与蔡京交则不免为小人。(《抱瓮集》,页143)

说到苏米的君子之交,曹宝麟用“老而弥笃,牢不可破”来形容。据曹氏考证,苏米订交当在元丰五年(1082年)。这次历史性的会见,对米芾来说,无疑是影响其一生名业的大事。“米元章元丰中谒东坡于黄冈,承其余论,始专学晋人,其书大进”。“老米对东坡始终如一的忠诚,尽管还有对以后仕途上提携的感恩在内,但在很大程度上当是出于这一点拨的报答”。东坡长米芾十四岁,“米之于苏虽不执弟子之礼,至少也是视为丈人之行的,他在人前人后始终保持着对一代文豪的敬佩钦仰之情。即使在东坡死后,他也未敢轻易造次。(《抱瓮集》,页127—128)

北宋黄庭坚 跋苏轼黄州寒食诗

苏轼豁达仁厚,对前人、同辈、后生都罕有不留情面的批评。他对米芾的书法大多是肯定的正面评价,其中最著名的莫过于“风樯阵马,沉著痛快,当与钟王并行,非但不愧而已”。而前面八个字,实际上已成为米书的千古定评。这句话见于《雪堂书评》,雪堂是东坡在黄州的住所,据此可断定,这是二人初识时东坡的评骘。

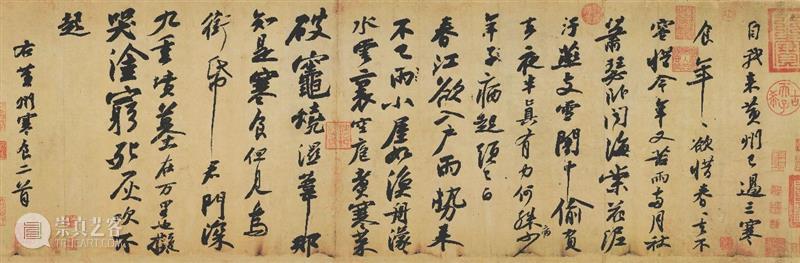

元丰六年(1083年),即苏米订交的次年,东坡在黄州贬所又遇知己,有文可证:

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼的这篇《记承天夜游》,不足百字,堪称绝唱。每读此文,我都在想:与东坡一起缓行寺院,步月谈心的张怀民,究竟是怎样一个人?我查遍手头资料,只检索到以下信息:张怀民,字偓佺,又字梦得。元丰六年六月,张怀民谪居黄州,营新居于江上,在其西南筑亭。苏轼命之为“快哉亭”,并作《水调歌头》相赠,“一点浩然气,千里快哉风”的名句即出于此。苏辙是年十一月一日又为其作《黄州快哉亭记》。

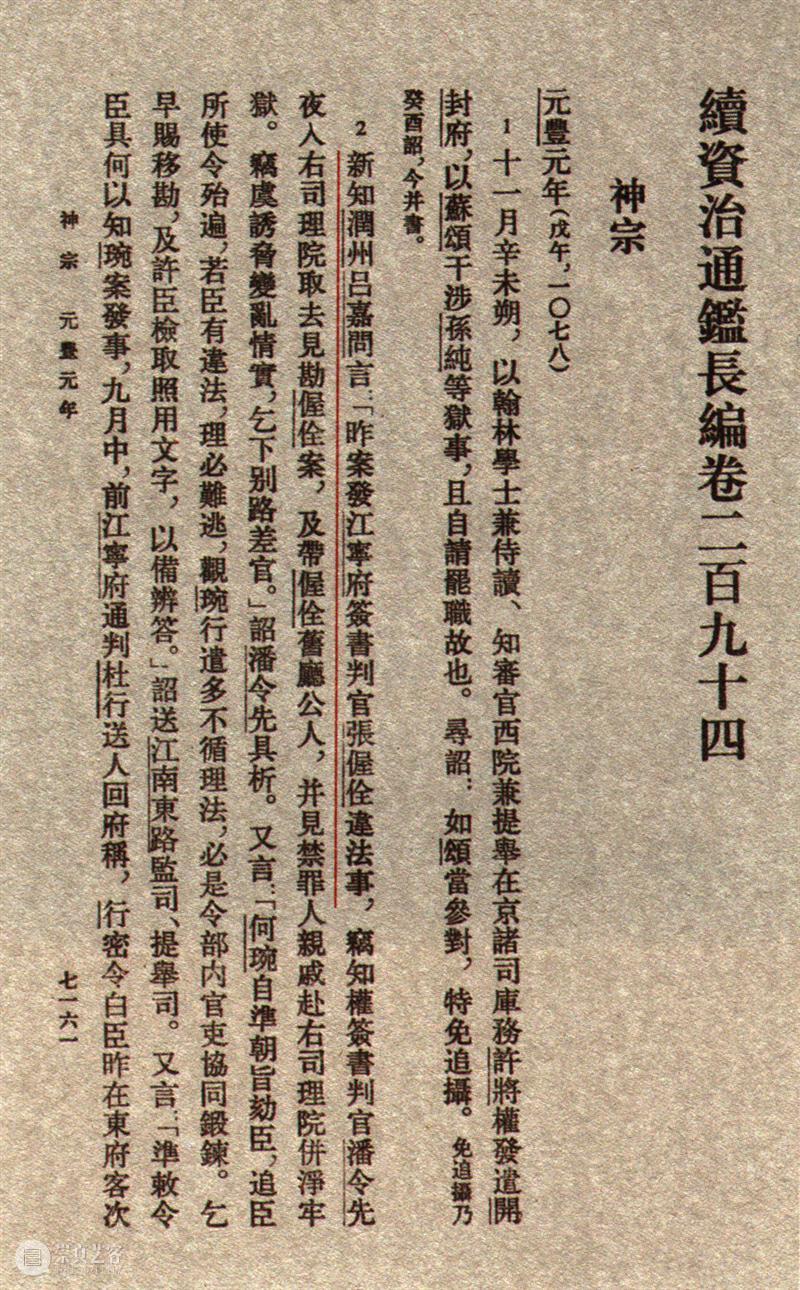

张怀民从何处、因何故被贬黄州?张怀民怎样的人生经历令苏轼发出“闲人如吾两人者耳”的感慨?我拨打电话,向神探“报案”。第二天,先生回复,“案件告破”。曹公对我讲,他是从《续资治通鉴长编》卷294中发现的蛛丝马迹。宋神宗元丰元年(1078年),张怀民任江宁府签书判官时曾陷入一场官司。其四年后被贬黄州,与史乘契合无爽。

古人重视礼仪,在名、字的称呼上十分讲究:上对下、长对少通常直呼其名;平辈之间则相互称字。曹先生从《续资治通鉴长编》“新知润州吕嘉问言:‘昨案发江宁府签书判官张偓佺违法事’”断言,偓佺是名,怀民是字。此说纠正了九百多年来“张怀民,字偓佺”的以讹传讹。

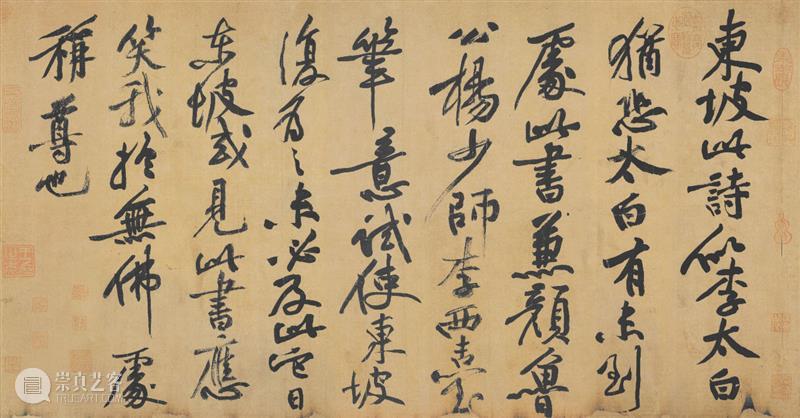

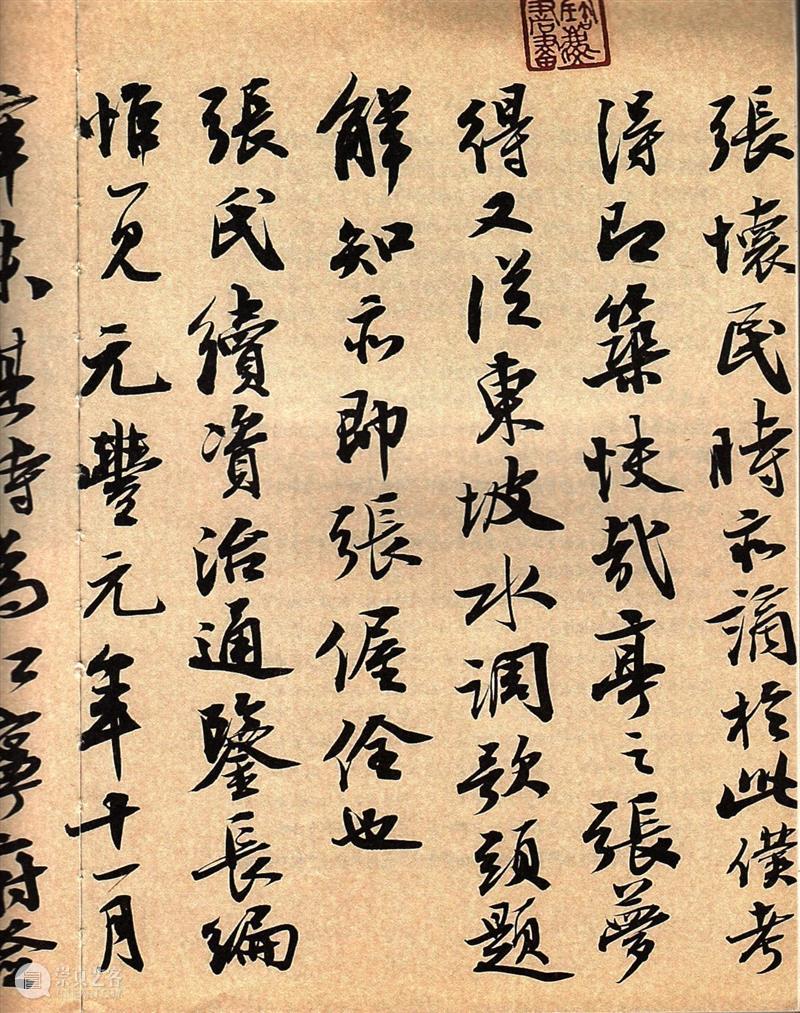

曹公驾驭文献之娴熟、推理之严谨,令我叹服。为扩大战果,我紧抓机遇,请先生以此创作一幅题跋书法作品:取《寒食帖》笔意,抄录《记承天夜游》;对张怀民的考证,则以小字跋尾。《寒食帖》被推为苏书第一,创作于元丰五年(1082年);《记承天夜游》乃东坡散文之名篇,写于次年。如此游戏翰墨,“原汤”化“原食”。

一周之后,我收到了先生寄来的特快专递。打开信封,淡淡的墨香与浓浓的书卷气扑面而来,令我想起《晏庐自述》中的那句话:“我把自己定位为学者,学者就得写学者字。我所认定的追求是借助适宜的书写,再现一种古典的情调和一派精致的逸韵。”

右东坡谪黄州第四年事也,若持与初至寓定惠院所作《卜算子》词相较,心气渐平,岂非学佛有得故耶。

张怀民时亦谪于此。仆考得即筑快哉亭之张梦得,又从东坡《水调歌头》题解知亦即张偓佺也。

张氏《续资治通鉴长编》惟一见。元丰元年十一月辛未,其时为江宁府签书判官,既为安石党羽吕嘉问所疾,则与东坡之相善亦甚宜矣。

曹先生对我讲:“‘书法神探’这个称号,我愧不敢当,那只不过是黄宗义教授招徕学生的噱头而已。”黄教授为什么要以此为噱头?曹公的演讲又何以被热捧?我推测可能与《抱瓮集》当年在台湾首发时引起的轰动有关。正因为两岸同人都视《抱瓮集》为“破案秘笈”,那么称曹宝麟为书法神探,自在情理之中。

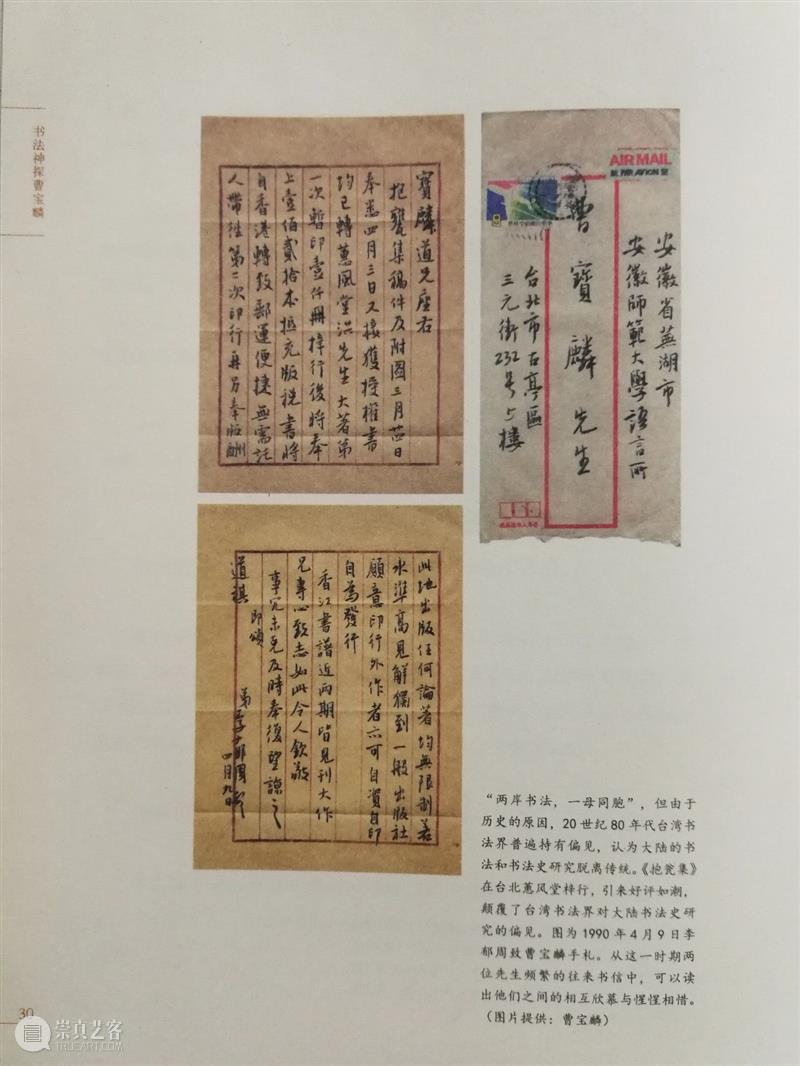

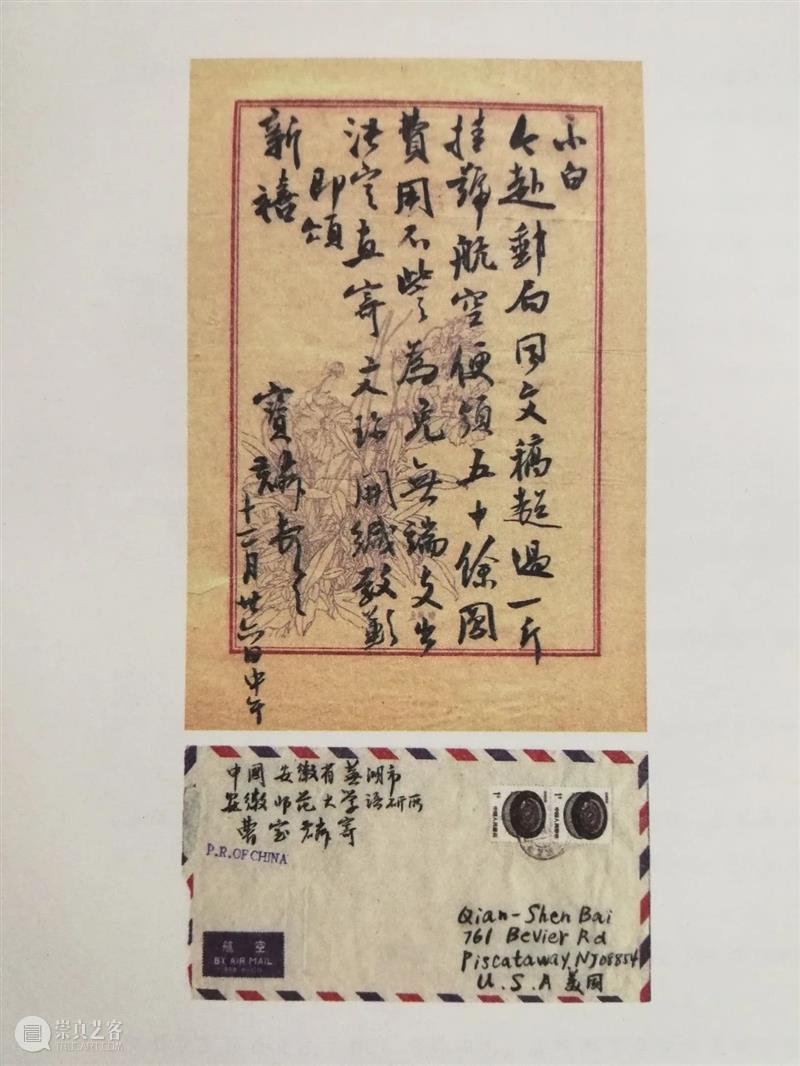

李先生寄来的日记,与我案头的几通手札相互关联,还原出两岸学人惺惺相惜的一段佳话。故事要从白谦慎穿针引线说起。1989年9月24日,白谦慎致函李郁周:

20世纪80年代中期,曹宝麟将乾嘉考据之学引入古代法帖的考证和宋代书法史的研究。他非常自信地说:

我以为碑帖文字远比锓板后的文集之类可信,因为有书法风格堪作保证。它们尽管大都是一些信札、文牍,等等,但其文献的价值是不容低估的。在这片园地里,似乎随便翻翻,就能拾到秦砖汉瓦,如果深深地挖下去,恐龙化石在等你都未可料,全看你是否耐得寂寞,吃得艰辛了。(《抱瓮集》,原版自序,页2)

恰此时,曹宝麟与黄简订交。时至今日,他对白谦慎的牵线搭桥依然心存感激。曹先生并不讳言,正是当年黄简的热情相邀,成就了其书学体系的奠基之作:

我的“处女作”是《〈宋徽宗书蔡行敕〉考》。当时黄简先生初至《书谱》,雄心勃勃地想干一番事业。他拟出不少专题,“历代帝王书法”即是其中之一。由白谦慎君推荐,辱命分撰一篇。我在学校图书馆素蟫灰丝的卷轴间发现了此敕,同时依稀感到其中未解决的问题,似乎是留待我进而探索的机缘。未料一翻《四十七种宋代传记综合引得》,“蔡行”之名竟赫然在目!于是便按图索骥,顺藤摸瓜,写成了这篇今天重看已觉惭赧的文章。既生契机,其后真一发而不可收,改变了我学术研究的大方向,数篇涉及重大公案的商榷文章也相继问世。(《抱瓮集》,原版自序,页1)

警察破案,靠的是证据。过分析蛛丝马迹,最后找到真凶。不冤枉一个好人,也不放过一个坏人。“书法神探”的撒手锏,就是把文字作为文献来考证。在曹宝麟看来,一件尺牍,少则十来字,多则百余字,从考据入手,抓住关键与要害,就等于找准了突破口,就可以排闼直入:

依存于书法的文字资料,大多是“养在深闺人未识”的东西,然而匪夷所思的是,各大博物系统的研究人员,要么亵近而不屑为,要么虽做犹未尽善,于是我便拣到了一个便宜。现在看来,我的一发而不可收拾,似乎得益于自身的两大优势,一是书法爱好,二是工具背景。仅具其一,不是无视文字内容,就是罔顾书法文本。(曹宝麟《抱瓮余话》,载《中国书法》2007年第4期)

“书法爱好”,是曹先生的自谦。众所周知,他对书学研究的深度、书法创作的高度绝非常人能及。曹宝麟继承王力先生“例不十,法不立”的衣钵,长于训诂,精于史学,如此“工具背景”,也是考据的必备素质。有了这“两大优势”,“嫌犯”再狡猾,也只能束手就擒,坐以待毙。

曹先生说:“《抱瓮集》也算我的‘一本书主义’吧,已靠它得了不少奖。说来惭愧,二十年所积,也只区区42篇论文而已,其中大部分是编写《中国书法全集》的副产品。按照该书的体例,考释部分字数限制在一千左右,一旦碰到可以深挖的富矿,就只好另作长文铺陈尽之了。

如‘北宋名家卷’中文彦博的《定将帖》,原本是仅仅11个字的便条而已。或许是因为过于简略的缘故吧,千余年来,似乎无人对此作过某种解读的尝试性努力。但我偏要顶真,经过一番考证,认定它很可能是熙宁八年(1075年)大名安抚使文彦博命令下级拟定公文的备忘录。此帖揭示出王安石变法时新旧两党对治水问题的尖锐斗争,那么这11个字,几乎没有一字可以轻易放过的了。

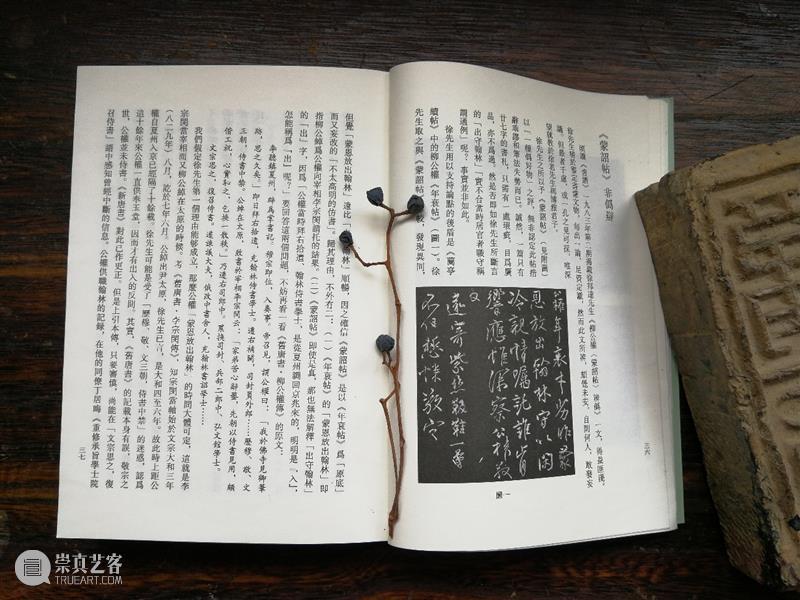

文彦博 定将帖

又如薛绍彭的《危途帖》,对其中一字的识读,就比徐邦达先生原先考释的内容增加了开掘的深度。做学问是要站在前人的肩膀上的。汉阴丈人抱瓮出灌虽不逞机心,排斥桔槔,但毕竟还是利用了陶埏。我的考证,也充分借助于前电脑时代的检索工具‘引得’,只是其覆盖面以外的典籍只能采取最原始的手段,这也是迫不得已。徐邦达先生曾对藏在两岸故宫博物院的北宋书家作品做过考证,做就难免出错,他的《古书画过眼要录》最早是在湖南美术出版社出版的,那里面可谓错误百出。于是,我的考证就拿他当靶子了。我并非揪住徐先生不放,只是觉得他做得太简略,往往没有经过缜密的考据就武断地下结论。故宫藏书那么丰富,但他读得不够。我拿他作参照,也应了做学问的一句老话,‘前修未密,后出转精’,前人‘百密难免一疏’,那么后人就有事情可做了。踵事增华毕竟也是肯定前辈功绩,体现生生不息的学术传统。今后有人研究宋代书法史,肯定要拿我作参照。他可以把我的某些观点推倒重来,也可以修正并继续做下去。”

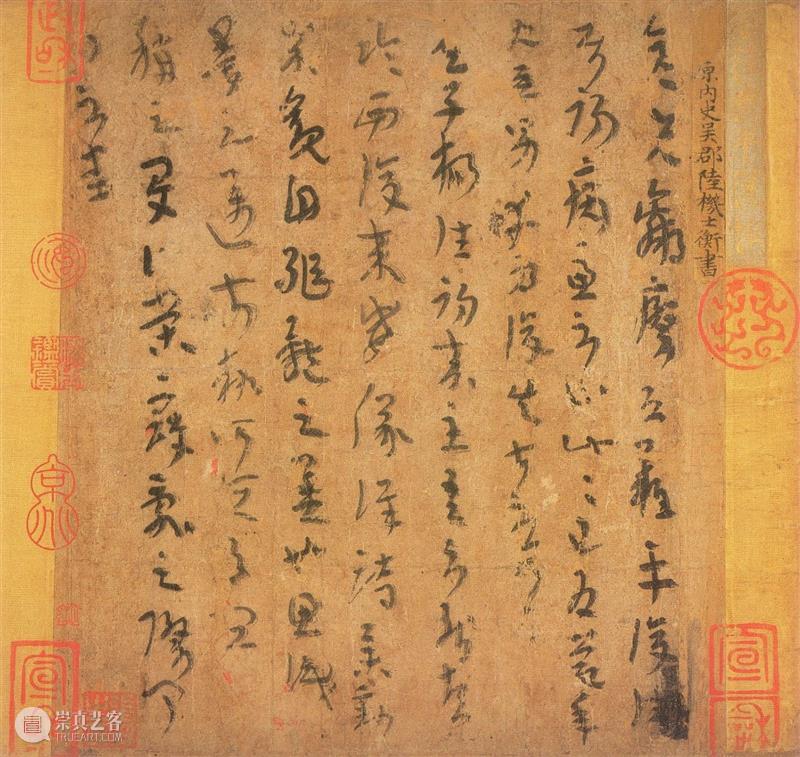

陆机 平复帖

曹宝麟在北京大学读研究生时的专业是古汉语词汇学,这一专业背景使他常能在人们熟视无睹的地方发现问题。一些古人习用的词汇,每每成为他的切入点和突破口。在20世纪80年代关于《平复帖》是否为西晋陆机所书的笔墨论辨中,曹氏抓住帖中貌似寻常的“寇乱”一词,与徐邦达先生“反复论难而声气壮”。他坦言,“对《平复帖》中‘寇乱’所指为永嘉之乱的认识——我早就亮出底牌——是基于遍检《全晋文》和《晋书》,拈出相同用例的八个例句,经过类比分析后逐渐形成的”,若有异议,“要么重新查阅一遍鄙人据以立论的两部巨著,冀希于我或许隐瞒着对己不利的使用‘寇乱’一词的例句,要么另行找出这两部书之外的使我不攻自破的证据”(《抱瓮集》,页71)。永嘉之乱发生在西晋怀帝永嘉五年(311年),这是铁定的。再查陆机生平,陆机“生于东吴永安四年(261年),卒于西晋惠帝太安二年(303年)”(《抱瓮集》,页61)。至此真相大白,《平复帖》“案发”之时,陆机过世已九个年头,显然“没有作案时间”。曹氏遂得出结论,“既然在‘寇乱’前九年陆机已作古,那么《平复帖》不是陆机所书可谓洞若观火”(《抱瓮集》,页65)。文字内容的考证并非易事,既需要扎实的文史功底,也要有高度的学术敏感。正如薛龙春先生所言,今天我们借助古籍数据库,在数秒之内即可检出《全晋文》《晋书》中有“寇乱”一词的例句,扪心自问,我们具备这样的学术敏感吗?如果曹宝麟当年未提出质疑,我们会想到检索这个词吗?(薛龙春《忌目治而尚实证——论曹宝麟〈抱瓮集〉的研究路径》,载《中国书法》2007年第4期)

曹宝麟说:“吾友石开,喜欢搞笑,说《抱瓮集》可当推理小说来读。十几年前《书法报》组织名家开列必读书目,石开推荐者竟有《抱瓮集》。其实,对这种比较‘另类’的书籍,感兴趣的读者应该很少。”石开此言,谑而不虐。书中不少文章,涉及笔墨官司,仔细品读,还真有点诉状和答辩状的味道。1983年第2期《书谱》杂志,刊发徐邦达先生《柳公权〈蒙诏帖〉辨伪》一文,徐氏认为,帖中“出守翰林”一词,“实不合当时居官者职守称谓通例”,理由是翰林在禁中,何谓“出守”,进而认为《兰亭续帖》中的柳公权《年衰帖》称“蒙恩放出翰林”,远比“出守翰林”顺畅,因之确信《蒙诏帖》是以《年衰帖》为“原底”而又妄改的“不太高明的仿书”(《抱瓮集》,页36—37)。面对权威,时年37岁的曹宝麟发出了“此文所辨,颇觉未安”的感叹,遂以《书谱》为阵地,连发《〈蒙诏帖〉非伪辩》《〈蒙诏帖〉非伪再辩》两篇檄文,锁定关键词“出守”,征引柳公权的同僚丁居晦《重修承旨学士院记》等文献资料,经过一番考证,得出结论,“在唐时官吏陟黜,即从此官署迁往彼官署,不论离开国门与否,官场通语皆可得谓之‘出守’”,称以此认定《蒙诏帖》为伪作明显站不住脚,“在无充分证据的情况下还是‘维持原判’为好”。(《抱瓮集》,页40—41)。

曹宝麟学术著作《抱瓮集》

读《抱瓮集》,不能光看“热闹”,还要琢磨其中的“门道”。曹宝麟带给我们的,不只是扑朔迷离、峰回路转的破案故事,更重要的是,他为当代书学研究的深入与精致,提供了朴学学风、治学方法的示范与借鉴。

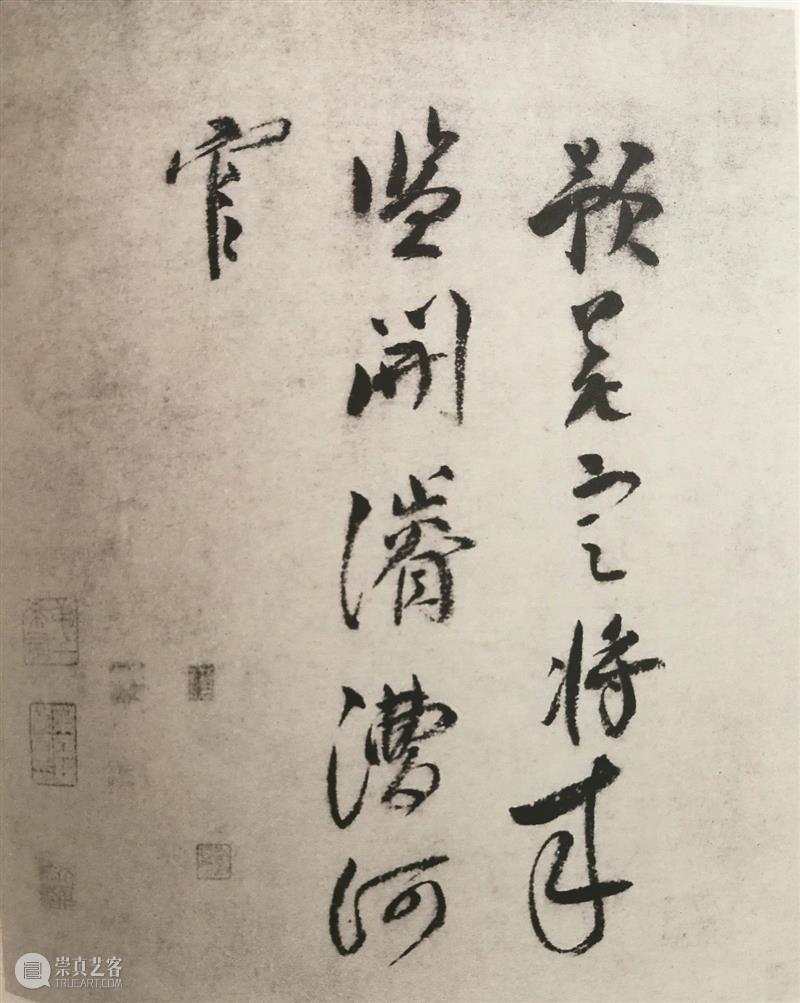

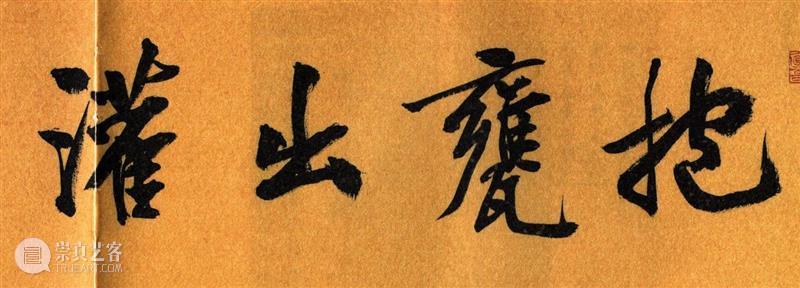

曹宝麟书《抱瓮出灌》

编辑:美学文摘

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享