{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

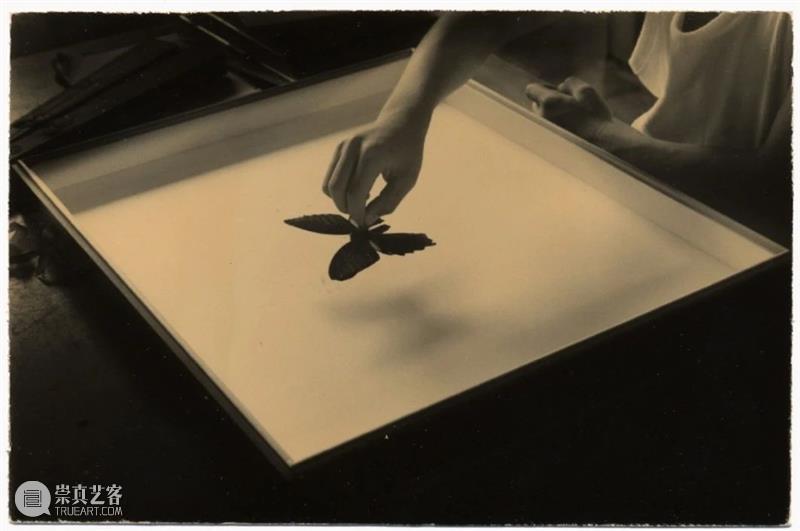

通过与艺术家对谈与讨论,揭开创作背后的神秘面纱

在解答问题的同时,检视不不同的创意过程

得以⻅习艺术家们的想法,以思考表达如何得以成形

「

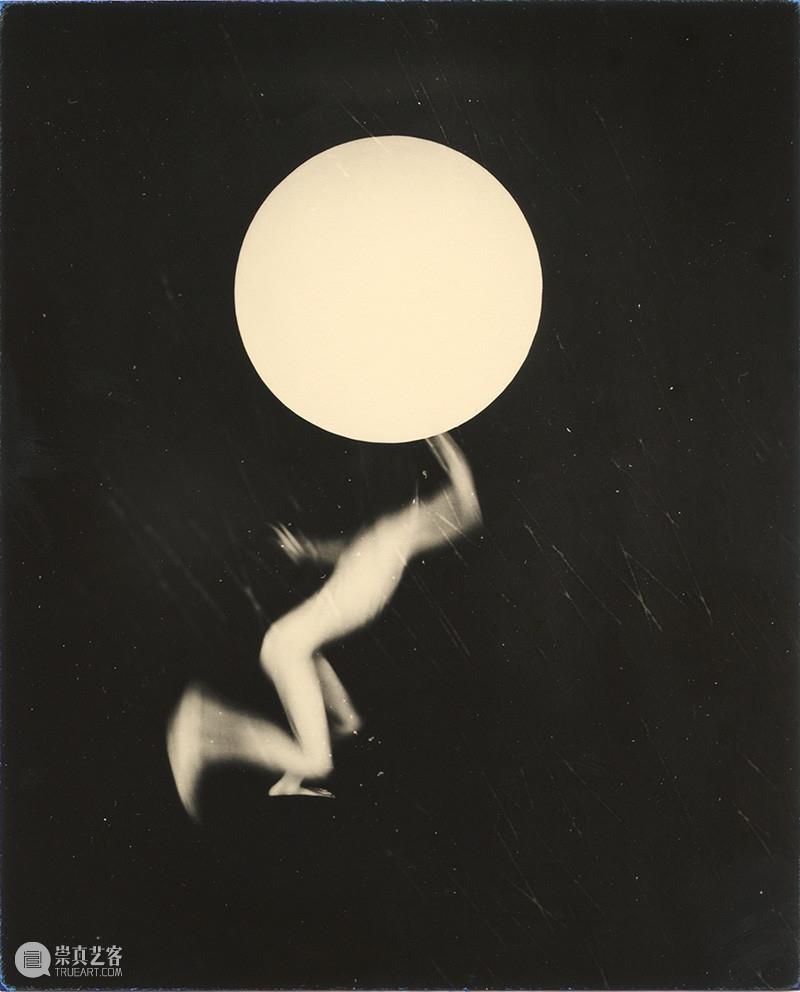

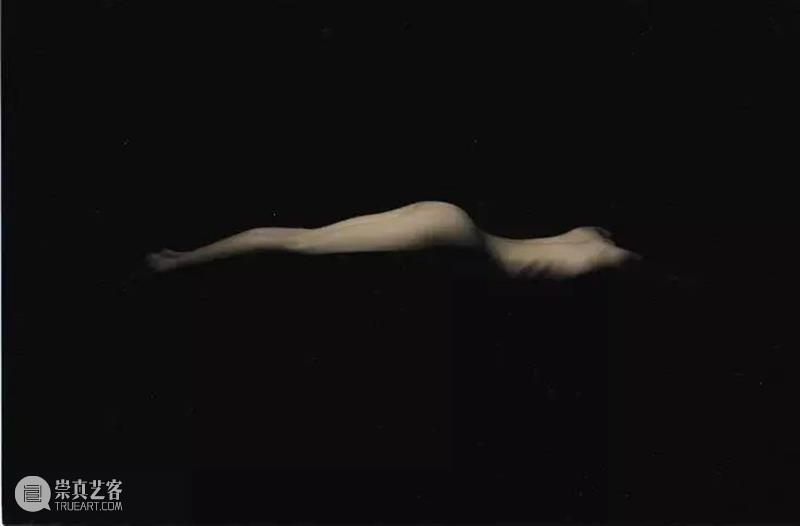

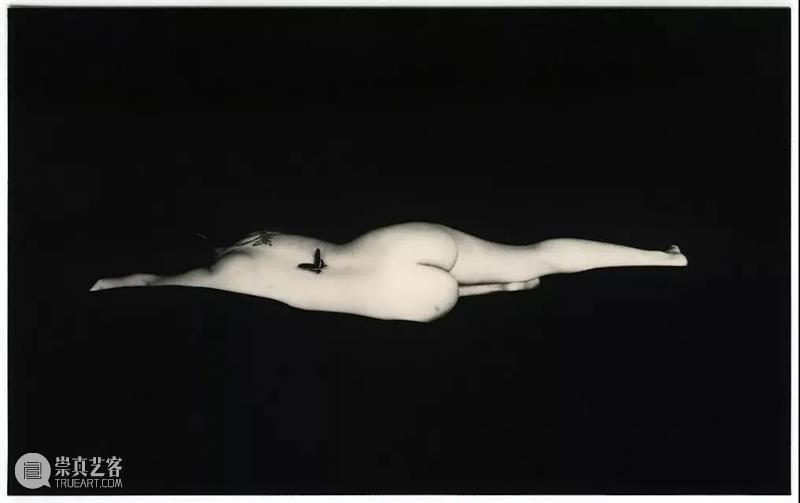

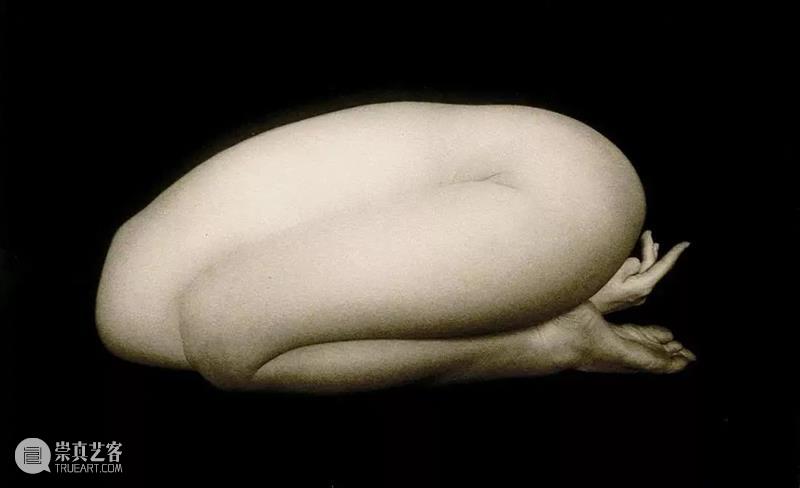

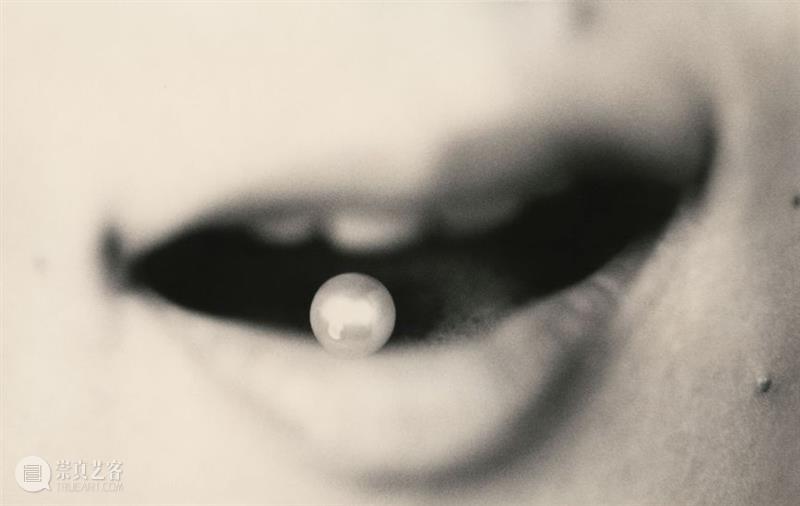

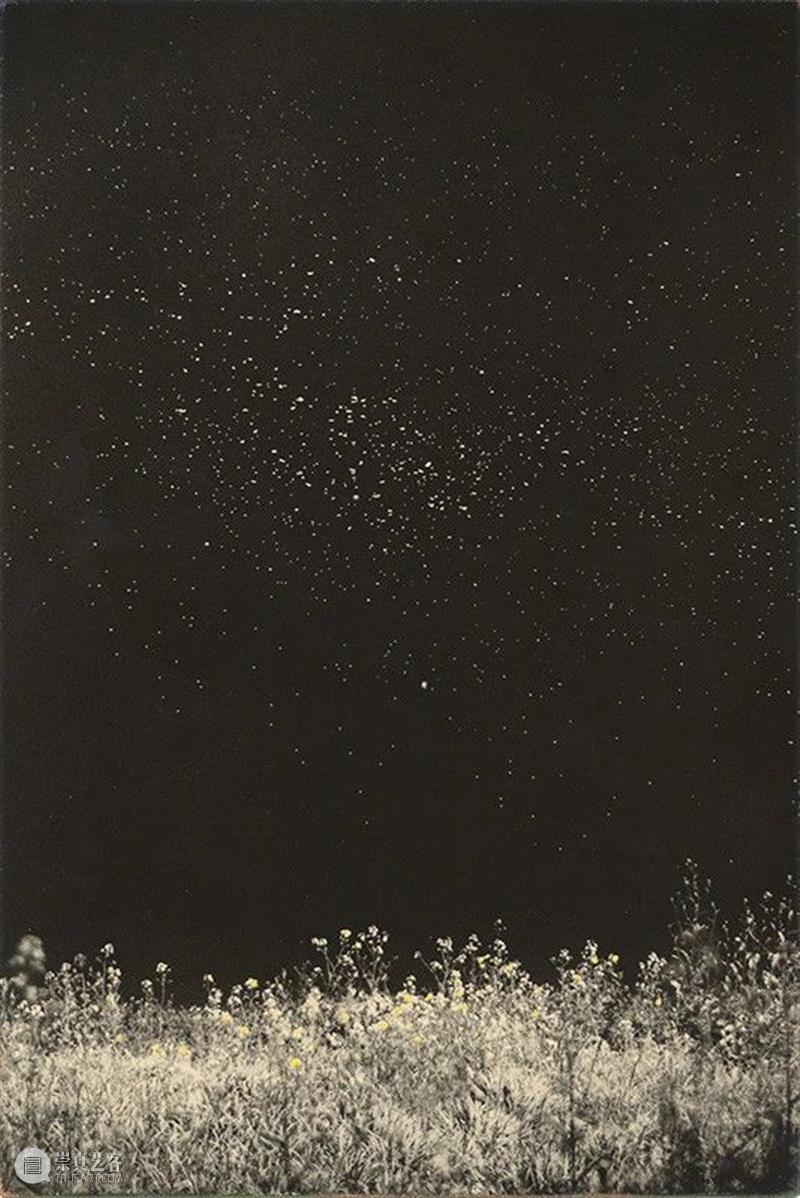

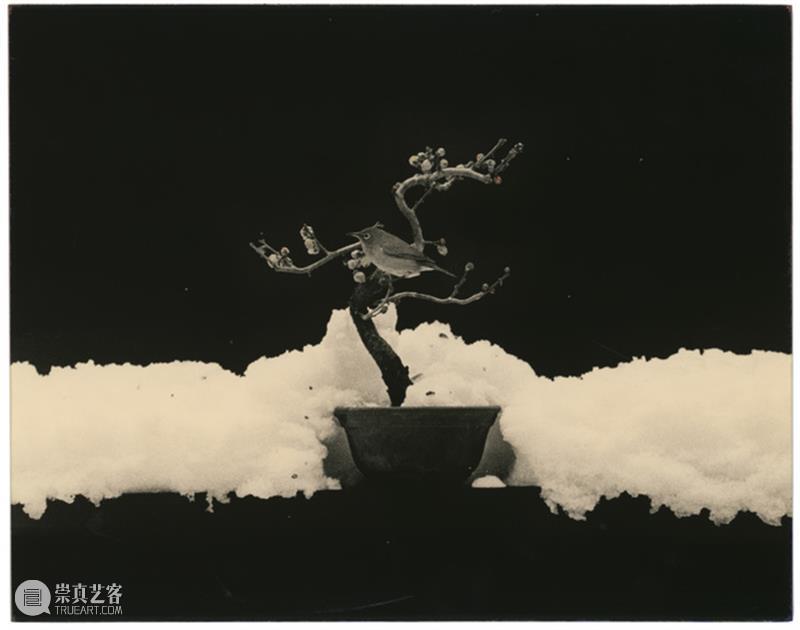

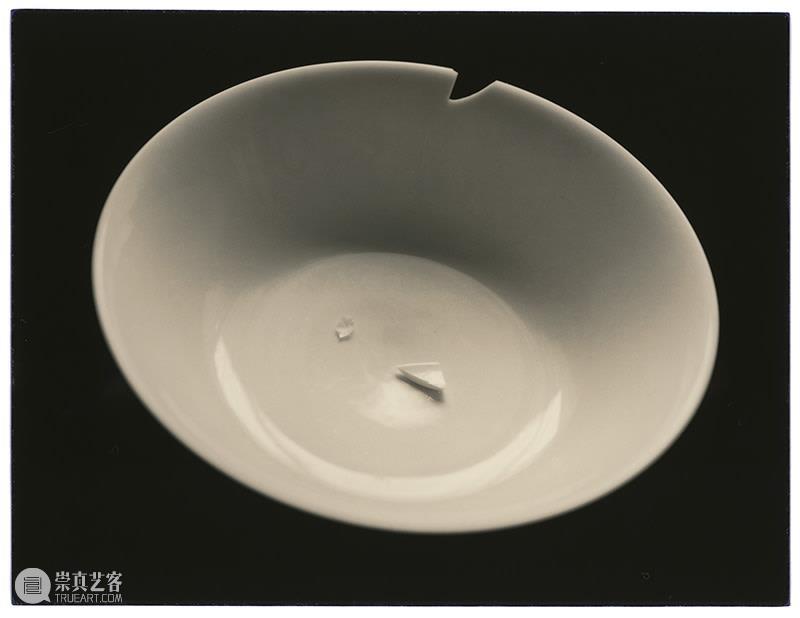

我不确定我在这个宇宙中的位置

在这个存在中的位置

我需要相信艺术才能活下去

」

——山本昌男

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享