付小桐的工作室在北京环铁艺术城的院子里,这也是她和丈夫、儿子在北京的家。工作室正对门是一家山西面馆,而付小桐就是一个地道的山西人。她的母亲是一位在业余时间爱绘画、爱刺绣的职业女性,耳濡目染下,她从小就爱上了绘画,并且有着灵活的动手能力。

付小桐在北京的工作室以白色为主,加上挑高空间,有种极简主义之感。

母亲没有给她界限,自由的成长环境导致她现在使用材料创作没有限定。反倒是父亲极力反对,认为女孩子学艺术不是一个有前景的选择。母亲的开放与父亲的保守,如此的一张一弛共同塑造了今天的付小桐。付小桐说话轻声细语,可见是一个性格内向的人。她最有标示性的艺术作品是在宣纸上通过绣花针扎出中国传统山水画。这是她在 2010 年至 2013 年于中央美术学院攻读实验艺术专业研究生时的“课题与实验”。在此之前,她的艺术表达方式一直都是油画。

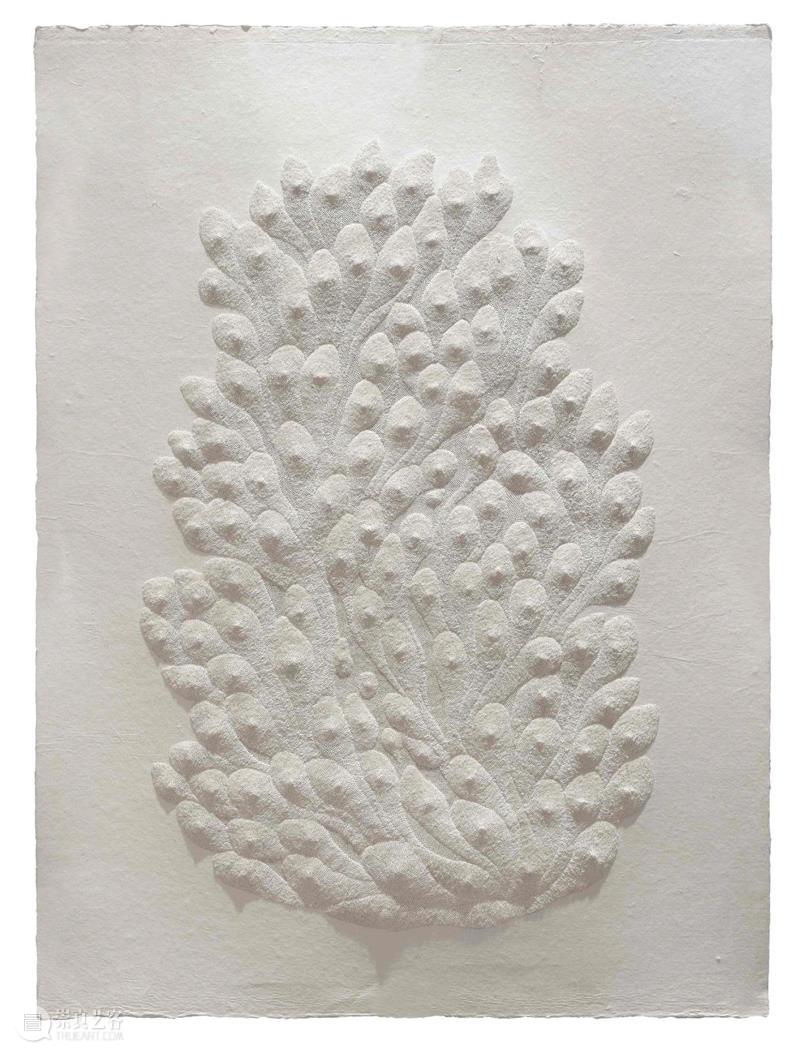

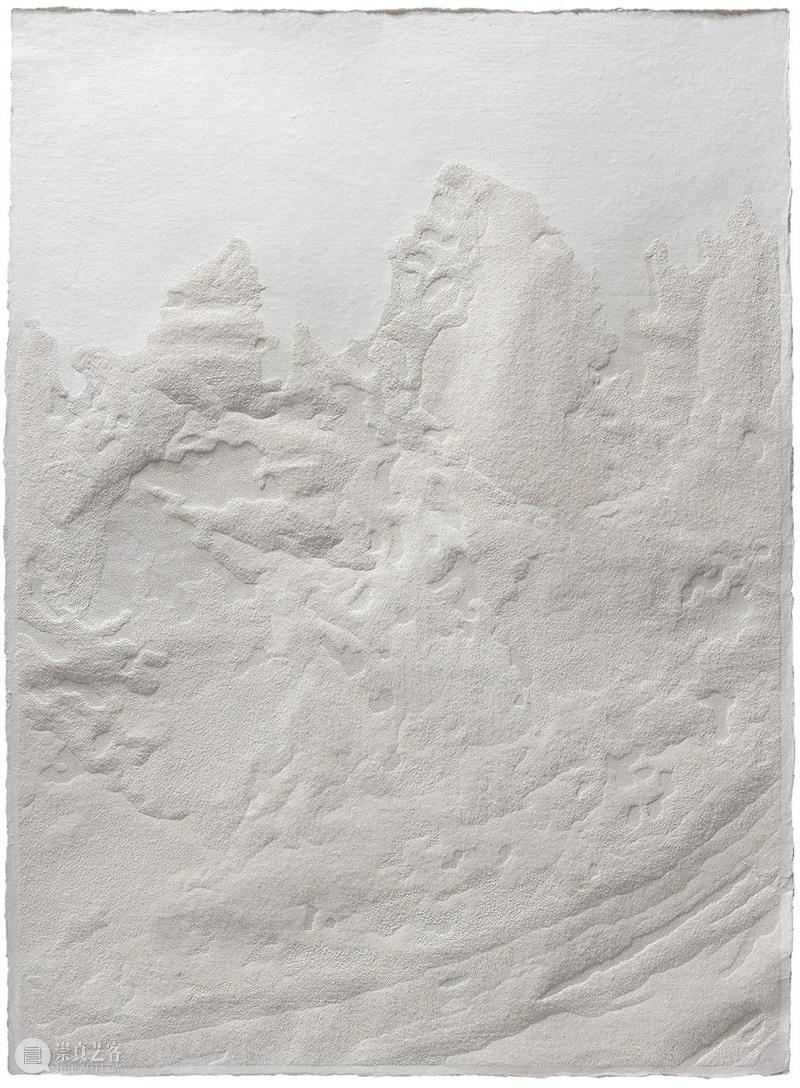

或许是因为工作室有着让人绝对舒适自在的挑高,加上白色的墙漆和白色的灯光,挂在墙上的宣纸作品在这样的空间环境里显得颇具极简主义,但这些作品的创作过程并不简单——这些宣纸作品上多达百万个数的针孔足以让你想象她到底需要花费多少精力和时间才能完成一幅作品。

111,780 Pinpricks111,780孔,2019

Handmadepaper手工宣纸

109x 80 cm (43 x 31 1/2 in)

针孔数目是付小桐为宣纸作品命名的方式,创作伊始,她会在桌边放上秒表,通过观察记录,每一秒大概能扎两个半针孔“。按照这种方式,如果我连续扎孔一个小时,就能大概推算出这个时间段自己扎了多少个孔,进而可以得出一幅完整作品的针孔数了。”她说。

164,850 Pinpricks 164,850孔,2019

“这种计算方式是我用来表达作品的一种方式。”这样的计时也流露出她作品中对时间的量化表现,如同她的研究生毕业作品,大型艺术装置《书之祭》。喜欢在旧货市场淘书的付小桐无意间发现旧书纸张氧化后发生的变色现象特别美,而这种美也记录下了岁月的痕迹。

对于宣纸的执念,既有付小桐自我心理层面的感性,也带有学术式的理性。在采访中,她不止一次提到了宣纸自带的东方文人特质,并且认为它具有一种女性美。这种诞生于中国唐代的纸张直到民国时期,一直都是中国文人雅士(男性偏多)作画的主要材料。此外,中国传统山水画都是以水墨画为主,可付小桐却认为墨是对纸张的一种“破坏”,她想要用不同的方式展示宣纸的特性。

于是,绣花针成了她的“绘画工具”。另一方面,选用宣纸作为她如今最重要的创作材料并非偶然,而是源于她的研究生专业:实验艺术。如同字面意义,这是一个强调大胆实验和主动创新的艺术研究性专业。在研究生一年级时,付小桐就被导师要求去探索不同材料的本质特质。在尝试过好几种材料后,她发现宣纸是更接近自己心理感觉的材料。这些用来创作的宣纸其实都是特殊定制,厚度是普通宣纸的六倍,属于学术范畴内的产物——当然也包含着她对传统文化的理解和反思。“在对物质材料语言的研究过程中,我学会关注材质自身的性能和特质,对物质形态进行重新认识,寻找一种新的物质语言表达的可能性。”她这样解释道。

所以,这种带有女红技艺性质的作品实则是实验和筛选后的结果。

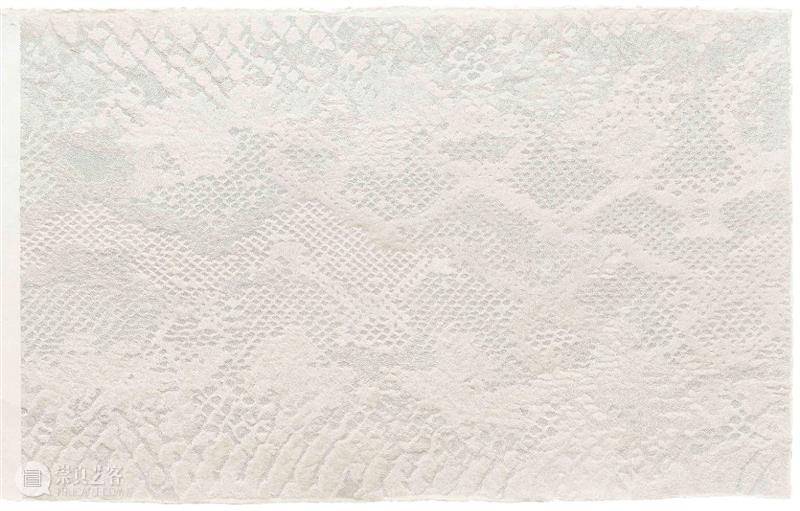

最初做扎孔尝试只是简单地单方向操作,结合不同力度,随后在暗屋里观察宣纸上的针孔,她发现光线穿透针孔照射而来时,密集的针孔就会在光影间浮现出既定的轮廓和形象。比如最亮的地方往往都是针垂直于宣纸扎下去的。数以万计、朝着不同方向的细密针孔汇集在一起,变幻出山脉、波浪,以及源于大自然中其他景象的图案,气孔使一切通透起来。孔依托于形,虚无与无限相生,并且随着观者视线的移动,作品所呈现的画面也会随着光线的明暗程度变化。男性用水墨勾勒出山水,而付小桐大胆地用绣花针取代了水墨,打破了文化中的性别界限。

从 2016 年下半年开始,她希望宣纸上创作出来的不只是“绘画”,而是“雕塑”,希望将创作方向从一种具象的描述转化为立体空间上的抽象式发展。不仅仅是想要与传统文化形成对照,同时也是她对女性自我意识更为纯粹的诠释,以及在对人类原始信仰做过一定了解和研究后,借助作品去展开挖掘。这也是为何如今她的作品里有大量类似于女性乳房、细胞裂变,或是卵类的外观。这些作品大多会呈现更为强烈的立体感,扎孔方式也发生了变化,从一个中心圆点发散来扎。有时候作品中鼓起来的部分可以高达 8-10cm 。针毁坏了纸面的完整性,但也由此赋予了纸面新的能量。

其实有关“孔”的意识,可以追溯到付小桐的童年。小时候,她会经常做同样一个梦,梦里的自己总是从一个又细又长的洞穴里使劲往外爬,并且还有一条蛇在紧紧追赶她。这些心理潜意识里的画面逐渐成为她在艺术创作过程中的实验性尝试。采访中,她还分享了自己最近在阅读中得到的一个新观点,“圣母玛利亚作为童贞女,上帝借助她的子宫使基督诞生,但其中女性的性意识是被隐藏的,只强调了母性的神圣形象。这些都让我对孔的概念有更深的理解,比如象征着虚无、穿透和阴性。”所以她对“孔”的理解基本都与女性有关。

与宣纸作品并行开展的还有装置作品,只不过受关注程度相对低一些,但也是付小桐艺术创作的重要组成部分。两种创作形式之间实则暗藏着共性:观者能一目了然地看到作品背后的空间。同时,这些作品的金属构架精致程度各不相同,却都以六边形呈现——这些都与蛇有关,也符合她作品中强调的脆弱性,“它们不像传统的雕塑,铜丝编织的六边形边框显得很不稳定;而纸张本身就是脆弱性,中国人总是用‘命如纸薄’来形容生命的幻灭感,似乎建立和毁灭就在这一纸之间。”付小桐如此看待她的这两种艺术创作形式。

Mother 母亲, 2017

Iron, wood, linen, newspaperand soil 铁, 木, 麻绳, 报纸, 泥土

74 3/4 x 13 x 113/4 in (190 x 33 x 30 cm)

作为一名女性艺术家,她并没有刻意借助作品展示女性气质,“即便我选了宣纸也不是因为它具有女性特质,而是它身上自带中国文化里的阴性特质。”从小就不喜欢过于女性化形象的付小桐对自己作品的期望,便是能更具备力量。

在作品《龙蛋》中,付小桐把梦境里总是出现的蛇以抽象化的方式展现,花费了六个月的时间才将这些作品完成,两条“巨型蛇”,一粗一细,围绕着中间的七颗“龙蛋”,而装置整体的排序结构则与传统中国的《河图洛书》相关。

“龙蛋”(作品《洛河图解》局部)

有关蛇的梦境,她在若干年后完成了自我梦境的分析——小时候在上学路上看到一条蛇从面前爬过,受到的惊吓一直伴随着她。

直到儿子的出生,有关蛇的梦魇就再也没有出现了。“我其实特别感谢我的儿子,因为他的出生让我变得更坚强,更有责任感。以前我没有勇气面对现实生活,总是活在自己的幻想里。但孩子让我面对现实,去想一些不得不思考的问题。”

前波画廊 | 付小桐:通达崇高的优美方式

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享