{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

“我认为我的绘画过程本身就是作品,而不是作为预备联系。我对运动和空间的探索感兴趣。这在画的过程中,更容易看到。有些画会给你一种永远无法完成的感觉。”

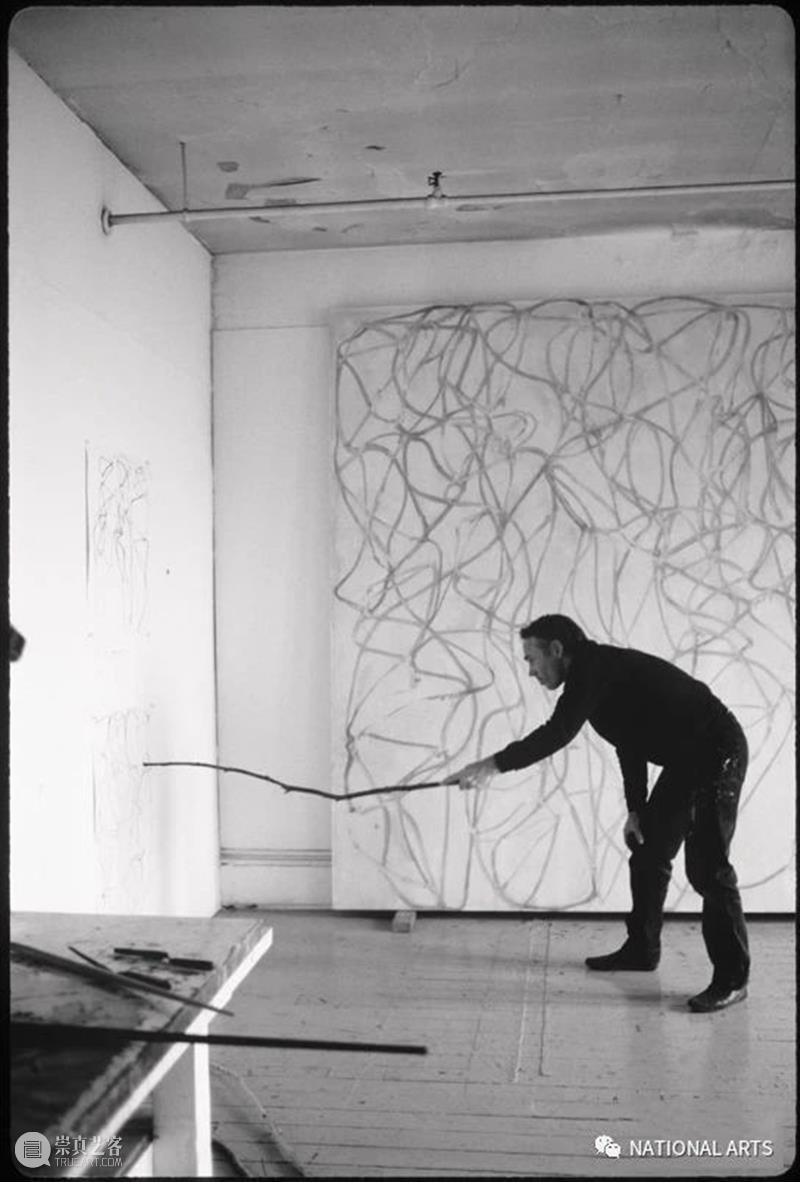

▲正在用树枝创作的布莱斯·马登

▲正在用树枝创作的布莱斯·马登 ▲劳森·伯格与布里斯·马登

▲劳森·伯格与布里斯·马登

▲马登还和鲍勃迪伦等人玩过流行音乐

▲布里斯·马登在工作室中

作为成功“转译”中国传统艺术的先驱者,布里斯·马登笔下最基础的形状、色彩和线条,因不再具备传统的“再现”功能而成为了个人精神的象征和情感表达的载体。

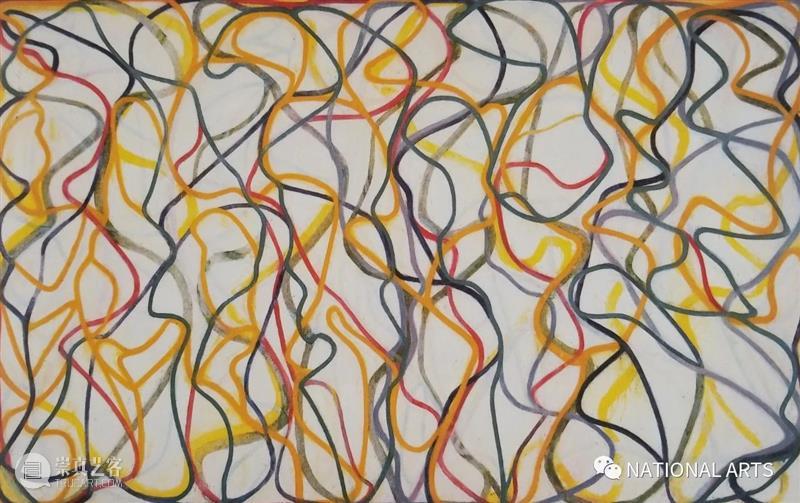

▲布莱斯·马登《为缪斯女神学习》210x343cm 布面油画 1991-1997

▲布莱斯·马登《为缪斯女神学习》210x343cm 布面油画 1991-1997

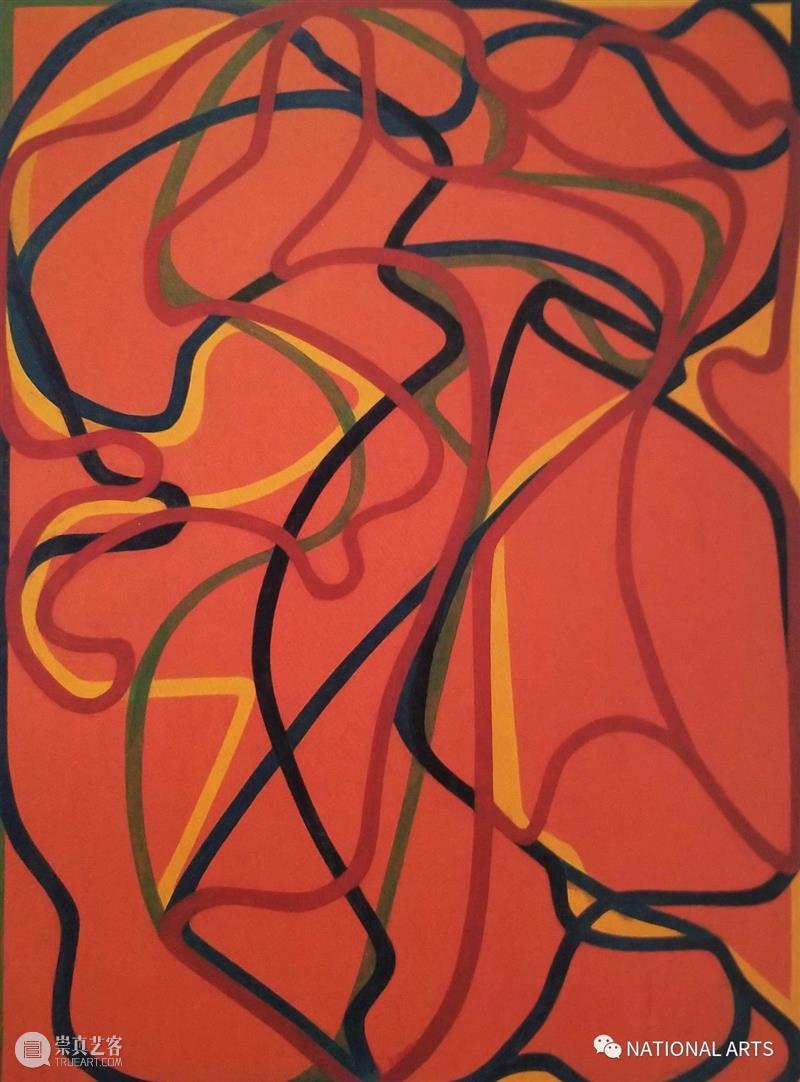

▲布莱斯·马登《贝尔》213x152.4cm 布面油画 1996-1997

▲布莱斯·马登《关于贝尔》212x151cm 布面油画 1996-1997

▲布莱斯·马登《关于贝尔》212x151cm 布面油画 1996-1997

鸟语情不堪,

其时卧草庵。

I can't stand these bird songs,

Now I'll go rest in my straw shack.

——寒山子《鸟语情不堪》节选

▲布莱斯·马登《岩石》29.2x63.5cm 布面油画 2000

展览现场

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享