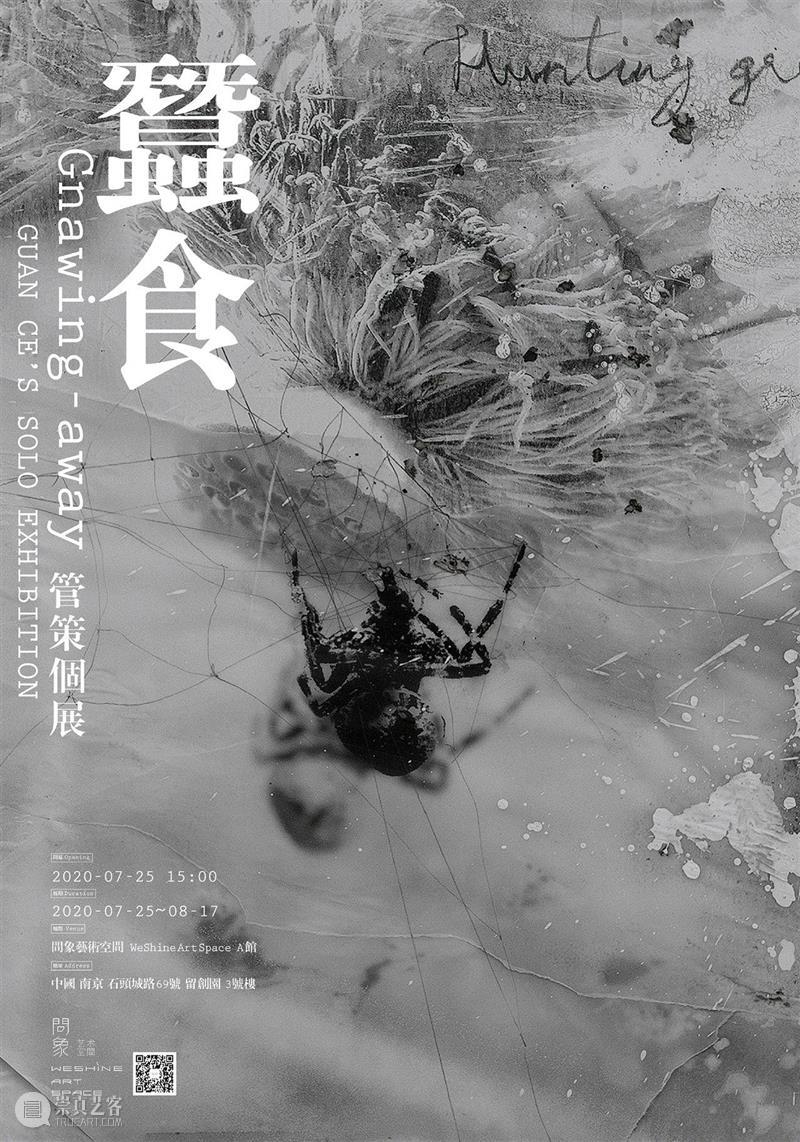

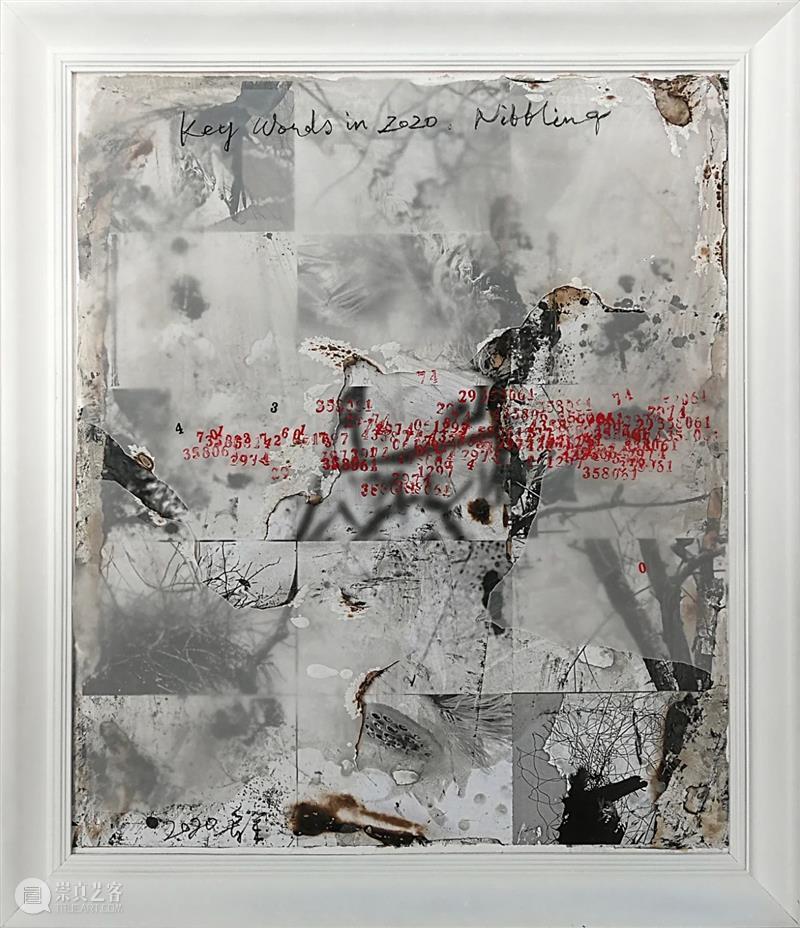

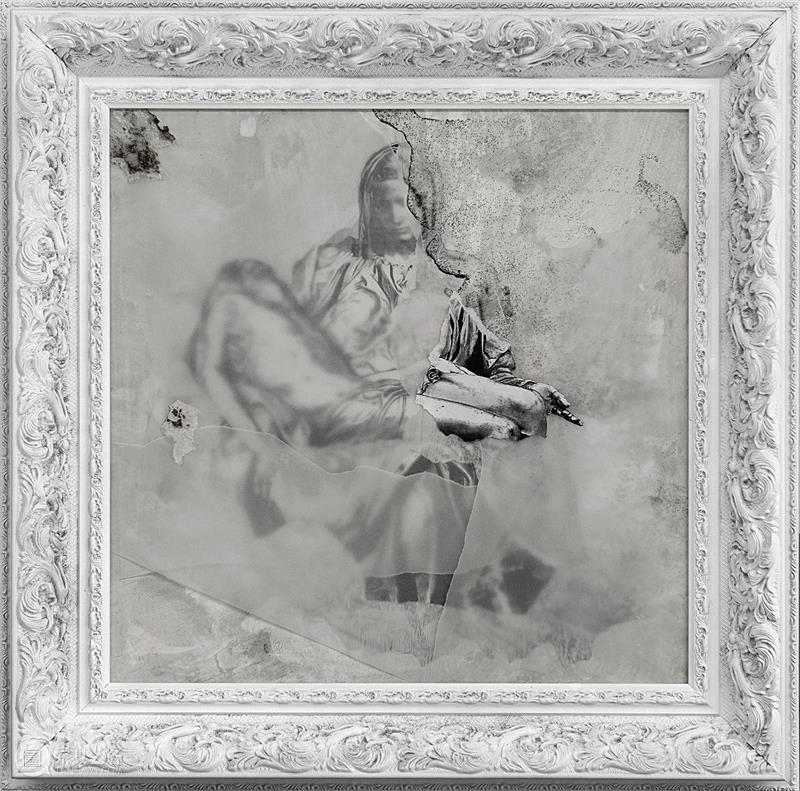

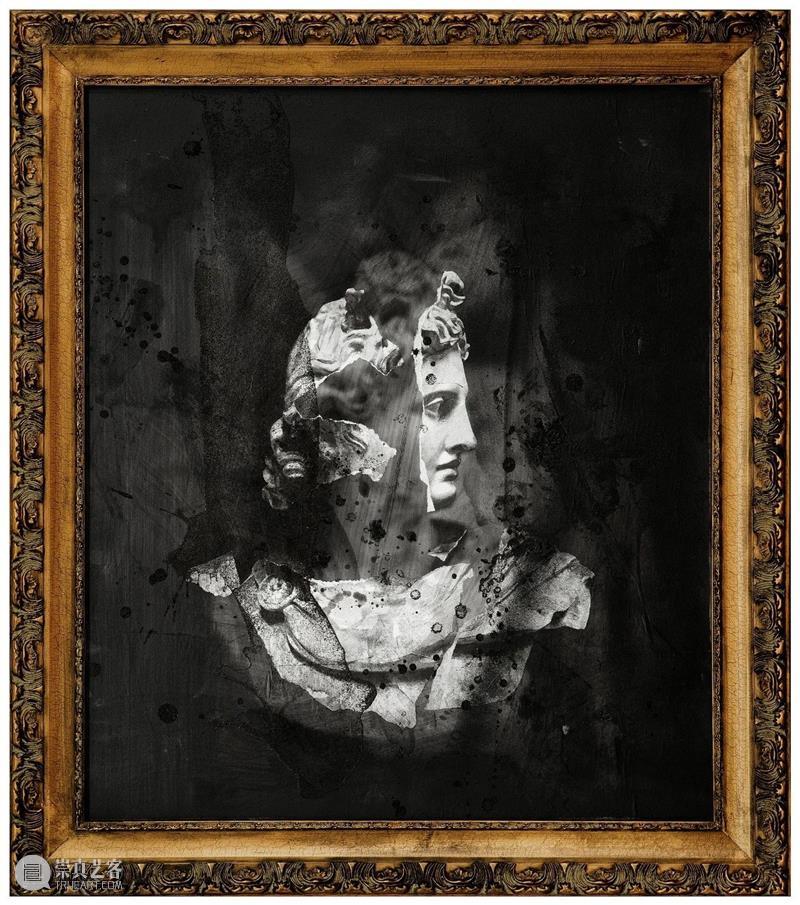

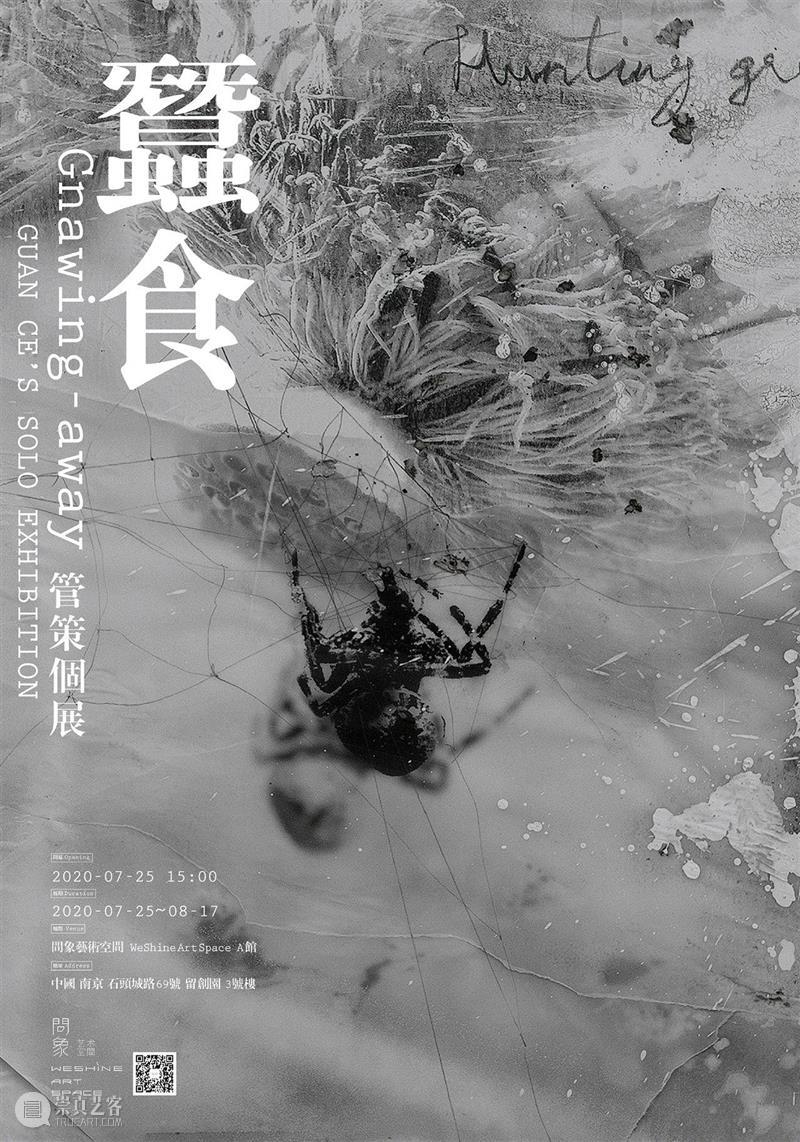

艺术家管策在问象艺术空间举办的最新个展“蚕食”,于2020年7月25日至2020年8月17日展出,展览期间管策谈及对于这次展览、作品、创作以及对当代艺术的感悟。

Q1.

在观看艺术品的时候,为什么很多人执着于“懂”这个问题,是什么样的原因呢?在看作品的时候,我们应该怎样正确忽略懂的概念,去理解和感受它?

管:

Q2.

管:

中国文字都因历史演变至今而形成定局,起始都以象形含义而被逐渐识得。秦代文字统一后,又经由各个朝代的演变慢慢完善到我们的血液中,故今天的语境与这一特定文字发音间才产生出属于我们能够感悟和理解到那种空间意义。所以,中国文字里许多被上升到意义、意境的词汇和句式中都隐匿了一种无以言表的东西,这或许就是我所理解的"境"。

"境"是藏在话语和词汇间的灵魂,高层次的话语或表述中,往往更多的是依靠这种"境"的溢出在传递文化的纬度。艺术当然也不例外,写实的表达往往只是传递了通常人所能对应上的物像,这些也仅限于与人们通常的记忆经验有关罢了。

所以,在阅读或观赏作品时需透过表象去获得背后的实相。中国文化形态中往往讲究比喻和暗喻,而后者正是今天与当代艺术在同一个层面上的表述方式具有的相像之处。不要因为表象上的与传统特征接近就忽略其中隐含的意义,更不能仅以形式上的回归倾向去下一个简单的结论。当代艺术本身的开放度已经将艺术家置于其中,自由而不受限制其实就是它的本质。所以,在自己的文化语境下,起码也要说自己能懂的话吧。

曾经,“当代性”似乎使人们无法清晰的意识到自身的价值,这个外来的概念正是以各种观念的形态在消解和更新我们固有的意识。一时间我们无法回神去考虑一个究竟,便完全地被“融化”其中。时过境迁,当一切都慢慢冷却下来,激情后的疲惫才使人的意识重新舒缓过来,毕竟我们还在以熟悉的呼吸方式在平复自我,还在以熟悉语境在解读和理解在我们意识里曾发生的一切。这就是与我们紧密关联的文化血脉在支撑并作用于我们的精神,同时也在清除我们被搅浑了梦魇。

Q3.

管:

有些觀念也许在一定程度上是有趣的,但却不如直接对我們表达那样的观点或者使我像他那样来观看世界。而这些觀念往往只是一个按藝術家自己兴趣建立的唯我论纪念碑。他是在引导我們承认其思考的緯度以及這種思考附加在物質上机智性,而不是邀请我們进入其视觉图像。所以,并不仅仅是由于我們是在阅读解说词后才理解其艺术的,而且还在于,我理解了它之后,它也仍无法激起我們的兴趣或使我感到激动。這类唯我論其實就是一個虛擬的自我紀念碑。它是由一些词汇堆积起來的索引,试图在闡釋作品,实則是在表明藝術家的某種機智性,與理解幾乎沒有什麼關係。

Q4.

可以谈谈您作品创作的来源和对作品的思考吗?

管:

Q5.

管:

中国艺术人总喜欢把那些原本就似是而非的概念硬做的煞有介事的样子。所以,我们所能看到和感觉到的那些与艺术关联着的事态、概念等都有一种僵化的过于形式化的痕迹。其实我们始终都在沿着外来理论的索引去理解和感知话语权之下的那些人为的导向和定性的东西,并且在这一基础上任性地的发挥和炫耀自身的理解与主张。这就是我们一旦意识到能够自以为读懂那些貌似的概念或理论表述形式后所极易犯的毛病。我们习惯于在做事的前面冠以一些概念以防被动。从另一个角度讲,我们骨子里的自由主义天性始终伴随在无信仰的精神状态下,因此也就很容易满足现状,很容易自我包裹,很容易自以为是起来。

由于太注重对问题的关注,太喜欢直接地去展示问题,所以相应的图式只停留在一种图解层面,视觉符号被“洗刷”的十分干净,旨在更好的磨砺我们力求希望的那种尖锐和清晰。如果说美学的成立是在于它的模糊的文字在总体上给人以一种实在感,那么,清晰的理念则必须有相应的逻辑和推论。我们忽略了美学在艺术与现实思想之间所起的那种微妙作用,忽视了美学意识有助于引导直觉去完成对许多尚无揭示的感觉的把握。现代艺术中的一些优秀作品无不显示了作者敏锐的感觉以及致力于那种看似漫不经心的语言的把握能力。这些充满个人美学意识的沉稳的执著包容在作品中所产生的不同凡响的魅力,当是文字无法传递的。

(7月25日—8月17日)

地点:(展馆A)中国南京石头城路69号留创园3号楼

(7月25日—8月11日)

地点:(展馆B)中国南京石头城路69号留创园1号楼203

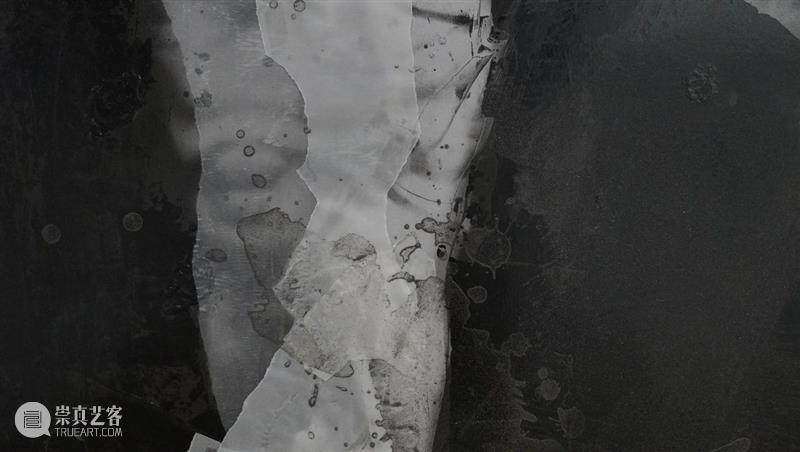

空间图片 PHOTOS OF WESHINE

欢迎留意

实习公告&招聘公告

联系方式

no° 1|电话:025-86809863(10:00-18:00)

no° 2|手机:18066068896

no° 3|留言:文末留言区或公众号后台留言

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享