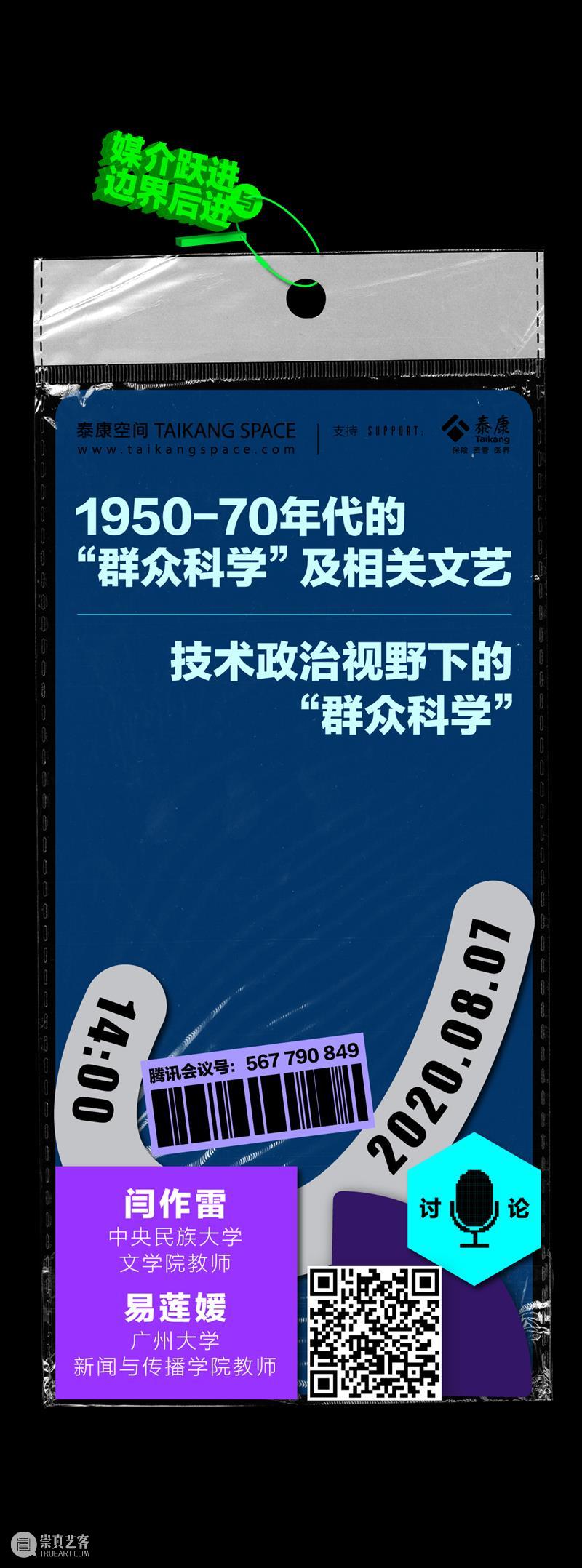

“媒介跃进与边界后进”系列活动

Events Series: MEDIA FORWARD, BOUNDARIES BACKWARD

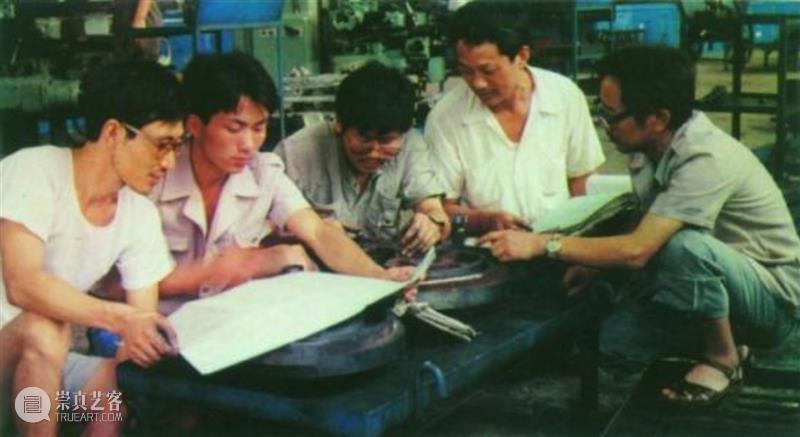

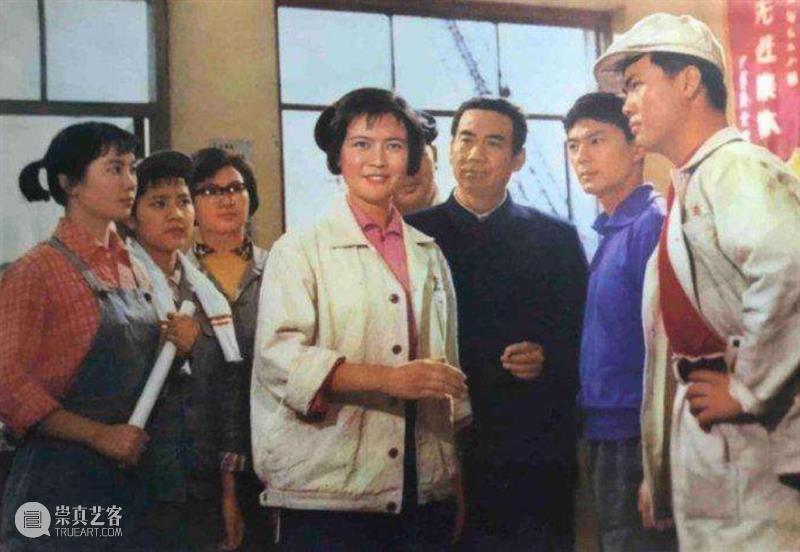

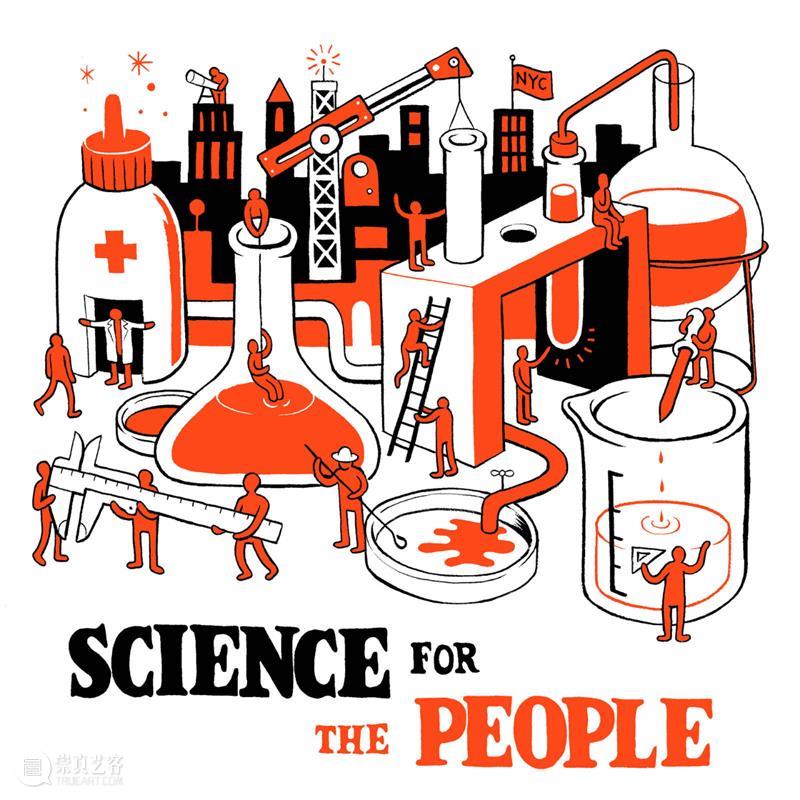

MASS SCIENCE: Technological Politics and Related Literature and Arts

2020.8.7 周五 14:00

嘉宾

闫作雷 中央民族大学文学院教师

易莲媛 广州大学新闻与传播学院教师

主持

刘倩兮 泰康空间策展人

- 在腾讯会议输入ID 567 790 849 进入讲座

- 识别下方二维码进入哔哩哔哩直播间

香港中文大学文化研究系博士,广州大学新闻与传播学院教师,关注全球视角下当代中国的文化、技术与社会变迁。

Science for the People,是一个受到中国的“群众科学”运动影响,同时期发生在美国的科学运动,最近又开始复兴了

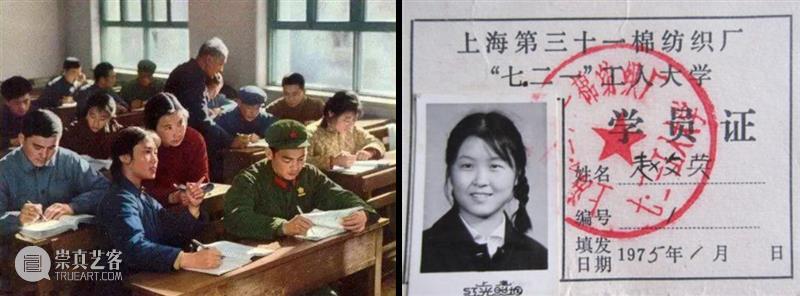

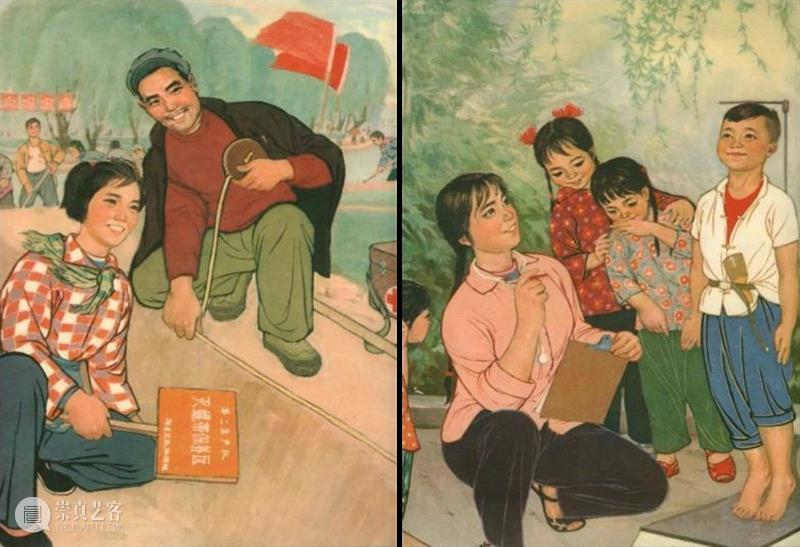

血吸虫病防治运动

2020.7-2020.9

“媒介跃进与边界后进”是一个线上的系列活动,包含讨论和写作两部分,我们诚邀十余位研究者,从媒介技术史、摄影史、视觉文化以及当代艺术的角度,呈现有关技术、图像与视觉的辩证思考机制,展现媒介的多时间性及其政治历史维度。

泰康空间在关注多媒介的基础上,尤以摄影为个案,持续考察其艺术价值、媒介特性,以及在中国宏观社会发展中的历史意义。近些年,其学术视野亦从摄影扩展到更广泛的媒介与技术研究领域,兼顾从当代视角重新审视历史,以及根据历史重新理解当代的两个路径,注重思考艺术与人类技术发展间的关联和相互影响,形成有迹可循、逐步深入的系列项目。2018年的“开放源系列工作坊”邀请在艺术、科技、哲学、文化研究等多领域的研究与实践者围绕媒介技术等话题分享多元性的思考。此次的系列活动是对媒介的历史性与政治性问题做进一步的观察与探究。

info@taikangspace.com

+86 10 8433 8003

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享