访谈 | 亚洲艺术中心 & 杭春晖

An Interview of Hang Chunhui by Asia Art Center

去叙事化的艺术

Narrative Deduction in Art

亚洲:纵观您作品的演变与更迭,记录了您对绘画虚无、意象的探索,更是一次媒材介质的创新史。最初的“绘事物语”中,我们看到了工笔绘法和传统人文性的具象化的绘画语言,后来的系列作品风格则偏向于纯粹的抽象形式语言,是什么让您逐步转向这种艺术的减法呢?

杭春晖:这种减法不是刻意的,它是像自然生长的一个状态,当你在每一个节点的时候,这个节点就会迸发出很多种可能。你会选择一个节点,这个点可能是当时的某一件作品的某一个局部,我的经验是这样,某一个局部或者是技术,亦或是视觉形式。这种东西带来一种可能,因此这个选择的点很重要。这个点给你带来一种启发,使你回归自身,你想做什么都在一条主线上。在你创作每一件作品的时候都可能伴有很多启发的点,这种节点的选择会走向不同的方向,但此时选择的主体就变得很重要。会根据一直以来的逻辑去做一个选择,我想这对每个人来说是必然的。一直以来我的创作逻辑,包括早期的工笔画,这些虽然看起来形式,语言不太一样,但它们都暗含了一个潜在的线索,就是关于视觉的有效性,视觉真相的问题。这可能是我一直以来的内在逻辑,所以说,当你们在看到2015年的展览“绘事物语”的时候,其实里面的作品有很多,只不过是以工笔的方式去讨论真和假,视觉有效性的问题。那么就像我们刚才聊的一个问题,就是说在那个阶段,我还用的是一种表面上看非常东方的形式。但是,后来我反思自己,其实用的一个手法是西方式的,直接式的,比如说标本和绘画的直接介入。我觉得这是一种,看似是东方的结果,但是它是要用西方的语汇或者逻辑来做的一件作品。

杭春晖:这是我当时觉得,需要去找一些新的可能,我也不知道什么样的方式是有效的,就是你在做一件作品的过程中你并不知道某一种东西就一定会产生有效性。所以当时也就做了很多试验,用蝴蝶的标本,比如用印刷复制的技术,直到有一天我开始做《王的加冕》,我以前也画过先知,就是先知他那个结构,当时我就在思考,桌面有没有可能做成一种“物”的东西。因为蝴蝶,涉及到一个“物”、现成品,所以创作《王的加冕》的时候,可能就是那个节点,我觉得后来冥冥中我选择这个节点,可能就是和真假识别有效性问题潜在我内心的一个真相的讨论有关。但是涉及到技术层面,突然就想到了蝴蝶标本和雕塑,一个是自然物,一个是人工物,因为我们对雕塑的理解,其实往往把它认为是一种作品,但其实和绘画相比更具有一个明确的“物”的属性,因为雕塑具有空间感。所以当时我觉得那个创作的节点就是我试图想去延续蝴蝶的“物”的属性。因为在当时看来,这种延续虽然还是在谈“物”,但这个“物”是经过人工的改造的,有人的介入就变得很有意思了。就是说,有人的介入就有了人的行为痕迹,和这个“物”本身它有了一种关系。当时我也想不清楚是什么关系,但这个关系是特别吸引我的。将人的痕迹介入到“物”的生产方式中,这样它就达到了人的行为,和“物”两者的合一性。从这点看,我觉得它特别有一种,很东方人的方式,这种方式它让我觉得很有意思。

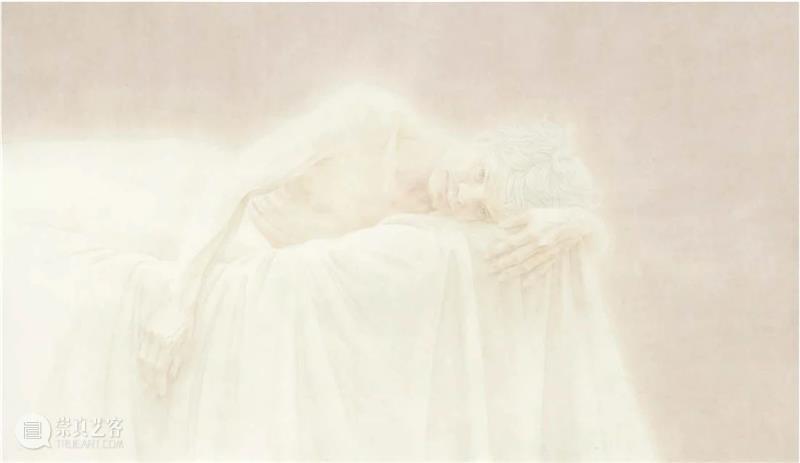

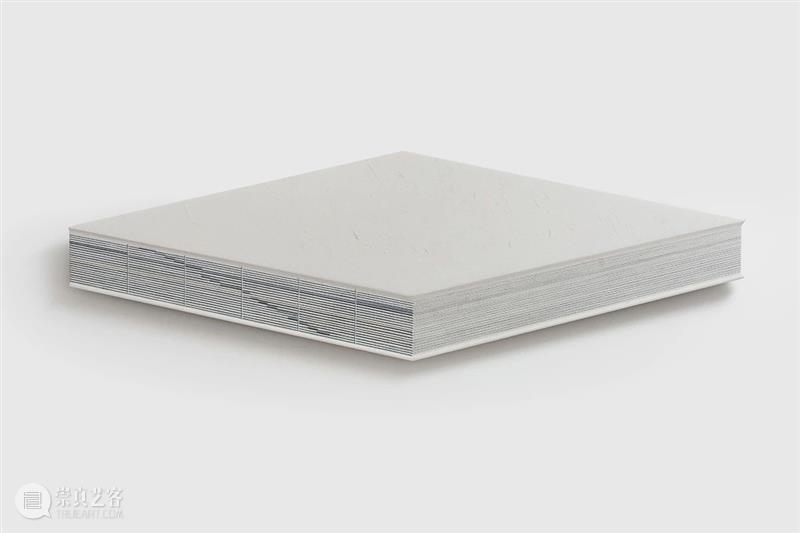

▲ 王的加冕

Coronation of the King

纸本设色,玻璃钢浮雕

Ink and Color on Paper, FBR Sculpture

142x88cm 2015

杭春晖:然后在后来的技术实验过程中,我突然觉得这只能由东方人来做的原因是什么,我在下面做了一个浮雕,它是有空间起伏的,但是,你要用油画布,或者是其他材料,很难实现绘画的介质和这个雕塑介质的完全融合。我选择了宣纸,因为中国绘画的纸有着特别的物理属性,宣纸在受潮之后有一定的伸胀度,就是在这样受潮膨胀的过程中,将两张画裱在一起,那这时候它在技术上变得特别有意思。我把纸张绘画的结果再裱在这个人工物上,这个东西就变得特别的东方,因为它是用其他材料和媒介无法取代的一个东西的特质,我就是延续了这样一个思维角度,慢慢地展开了后来2017年《不分明》的展览。那个展览主要就是讨论了绘画和雕塑这种人工物的痕迹。因此,有一部分是绘画造成的,纸面上的绘画,然后把这个纸再裱在人工物上形成新的结构,这个结构就是产生了一个特别模糊的结构。也产生了一个特别有意思的现象,就是它质疑了你视觉的有效性。

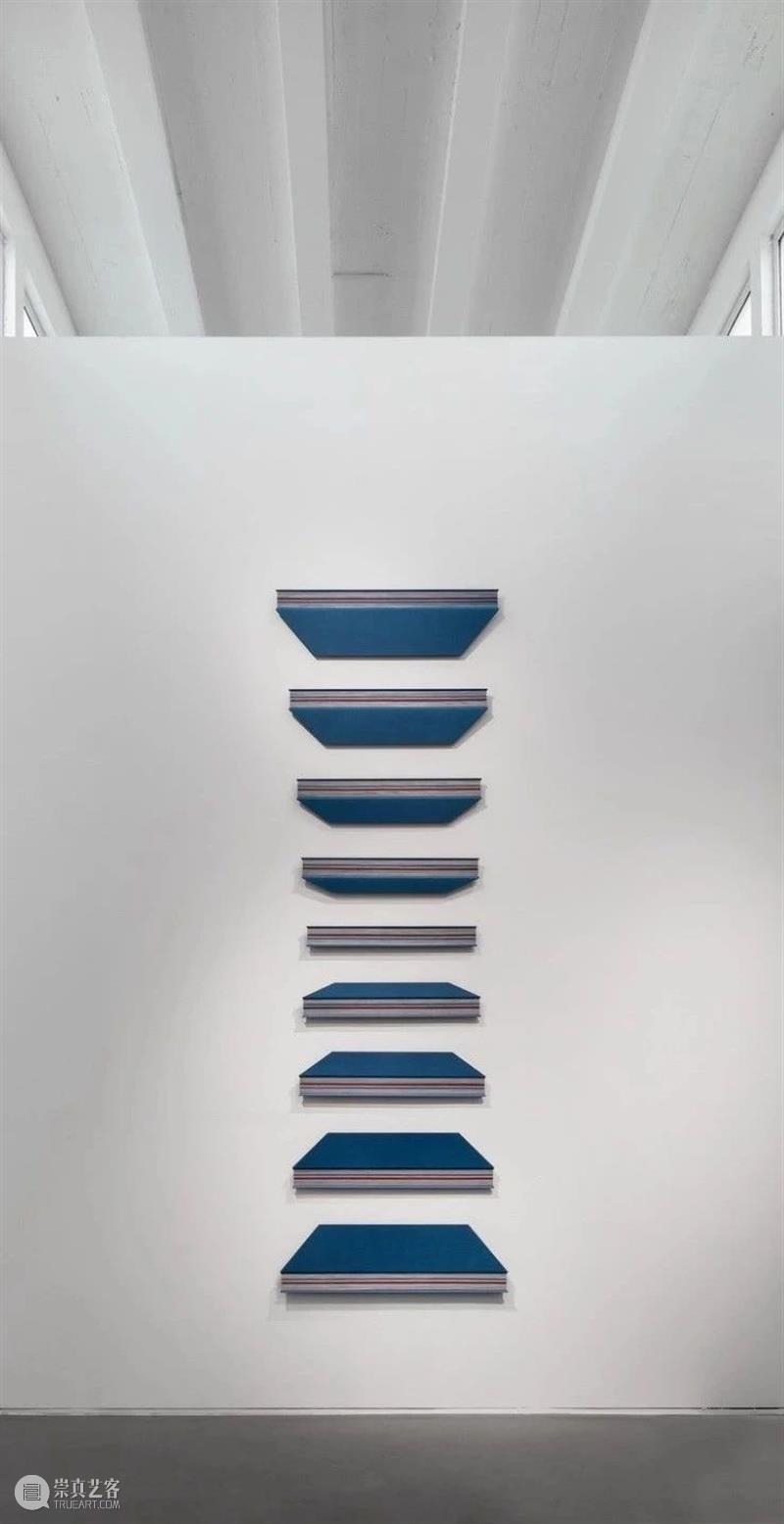

▲ 亚洲艺术中心 (北京) “不分明 - 杭春晖2017”展览现场

▲ 亚洲艺术中心 (北京) “不分明 - 杭春晖2017”展览现场

亚洲:在我们观者看来,您的具象内容是得到了减除的,也就是说变得很抽象,很多东西是需要你自发去思考的,而不是说我展现给你可见的叙事性和图像性,而是采用一种象征的手法。

杭春晖:你提到一个比较重要的观点,就像我们刚刚说的把讨论视觉有效性这个问题想得明白了,或者说有讨论可能的时候,我突然意识到一个问题:在作品视觉上呈现的任何图像,尤其是叙事性图像,可能都会干扰我的创造观念。所以在做这件作品的过程中,在观念和技术的研究过程中,我同时做了一个工作,就是去图像、去叙事化。从而慢慢走向了,具有抽象意识的绘画对象,比如说,珍珠,本身就是个圆球,然后呢,书籍,画框,顺着这个路线,你看到后来我做的这些作品都具有明确的去图像和叙事化的特点。也正是因为这个工作,它解放了我,进而打开了很多的可能性,包括我正在做的一些作品,都是因为这一点,有新的解放,新的自由。

以理性的创作原理,感性地探寻“艺术的再现”

亚洲:在书作 《绘画的“客观性”转向——形式与物性的当代语境分析》中您提到,“绘画的诞生恰恰是从描摹客观世界开始的。正如柏拉图认为,现象世界是对理式世界的模仿,而绘画是对现象世界的模仿,是理式世界摹本的摹本,影子的影子。”从柏拉图“艺术模仿说”到达芬奇“镜子说”再到脱离架上艺术的形式主义,关于艺术与客观世界的艺术主张和理论一直活跃。您觉得艺术是否需要忠实地反映客观现实?您的作品更多地遵循理性的再现还是感性的再现?

杭春晖:再现这个词,如果划分为艺术的一个方法论的话,我觉得它可以作为古典主义最主要的一个方法。在现代主义之前,我觉得无论东方和西方,这种再现都是某种动机,即使是文人笔墨,它也有再现的东西。笔墨和造型就是外师造化中得心源,造化是现象世界中的某种造型特点,笔墨是和这个造化有关系的,它也是一种再现。那西方更不用说了,文艺复兴时期的透视法,到古典主义等等,可能不同流派有一些微弱的区别,但是它依然秉持着一种对世界再现的一个诉求。再现这个问题,在摄影技术发展之后,特别是上个世纪初西方的抽象艺术发展之后,再现就不再是艺术品讨论的问题了,或者说它不再是艺术一个核心的问题。我觉得,从抽象之后,再现就会转向,转向为对绘画语言的再现。它不再是再现于一个客观世界,它跟这个客观世界没关系,它在作品中呈现出来的是绘画自身的语言,点线面、色彩关系等等。所以从某种角度上说,艺术、绘画第一次成为了绘画再现的对象世界,这就涉及到语言、媒介,所以我觉得“再现”这个词,如果简单地用柏拉图的方式去理解,它就是一种古典意义上的再现,但是在二十世纪之后,再现这个词就变得,在我看来它的含义或者外延就更大了,它不仅仅是一个对客观世界的再现,它可以是对绘画语言的再现,也可以是对绘画材料、媒介等等的重新呈现。所以,艺术可以从一个再现的方式,变成一种呈现,或者是呈现出语言的状态,或者呈现研究方法和思路,或者是呈现出媒介本身,我觉得这个可能是艺术在今天的一个很重要的转变吧。

亚洲:那您觉得您的艺术再现是更偏向于感性的再现,还是理性的再现,是自发主观性的,还是比较理性的。就比如李玉双老师,他遵循的是一种光编码的绘画理论,他看见的不是树这些客观物体本身,而是解构出的一个个光点,就是有些艺术家遵循着自己的一种技术逻辑去创作。

杭春晖:我可能不是这样的,我的再现其实更加尊重于媒介和材料本身,我是从媒介和材料的角度去考虑这个问题的。我不会事先地对呈现的结果预设,从这点上来说它是感性的,但是我所有的工作方法却是理性的,从形而上的考虑,绘画的形式和物的模糊和边界问题。所以从这个层面上,我的出发点是理性的,但是在寻找呈现的过程中,我是感性的。

亚洲:明白,所以您会更多接受一些偶然性的结果?

杭春晖:对,我会更多接受一些偶然性的东西,只要它是在我这样理性的方法中,这种视觉呈现的偶然性恰恰是我最感兴趣的,或者是最希望得到的一些东西。

。

现成品与艺术作品的界限

The Boundary Between Readymade & Artwork

亚洲:关于物性,综合媒材的使用让人不觉联想到曾风靡一时的欧洲达达主义时期的拼贴画和艺术现成品。当马塞尔·杜尚的自行车轮和马桶座在博物馆展出时,架上绘画的传统框架被打破。现成品(实物)本身代表客观存在的物质属性。您觉得现成品和艺术品之间有界限吗?现成品可以作艺术品吗?

泉 Fountain

陶瓷 Glazed Ceramic

63x48x35cm 1917

杭春晖:这个问题非常大,也非常复杂。我也在思考这个问题,现成品是不是艺术品,在杜尚之后这个问题就变得非常复杂。从杜尚之后,它就产生了一个问题,就是你无法否认杜尚的小便池在今天的艺术史中它的价值。但是你还原它就是一个简单的现成物,所以这里面有很多个问题的呈现。一个艺术作品之所以成为艺术作品,首先,它跟一个时代的节点、或者是文化史的节点有关,就是我们说时代才能赋予某种作品的价值感。所以我觉得,第一点就是说,在文化的每一个节点过程中,你说讨论的问题才会有效,那么我认为在杜尚、也就是达达主义那个节点中它是有效的,是因为那个时候它需要去破除我们一直以来艺术的边界问题。这个问题是特别重要的,从这点上看,时间性是一个很重要的测量的角度。第二个,在我看来是一个权力系统的构建。现成品成为艺术作品,我觉得除了时间的节点,还有一个是权力系统的生成。这个权力系统的生成一方面是艺术家,另一方面是美术馆及艺术机构这些共同形成的一种合力。它不是一个简单的现成品就是作品的问题,而是在一个恰当的时间节点,各方对这种权力机构的文化理解。杜尚在那个时间节点,把小便池放进博物馆里,后面任何人再放小便池、放茶杯都不行,那么这个里面第一是时间,时间也赋予权力。第二是因为他是杜尚,又恰好这件作品被放进了美术馆,一开始是不被接受的,那后来它又成为美术馆接受的对象,这就是权力形成的。第三个就是说,他在那个时间节点上正好被选择了,不能说是机遇,我们只能说是某种必然,就是事物发展到某种程度产生的一种必然性。现成品在今天是否仍能有效地成为一件艺术作品,我认为这是一个比较复杂的,宏观的美术史问题。这个问题我不能说给出答案,但我的设想,或者在我的艺术史构架中,我更加倾向于迈克尔·弗雷德对于极少主义的批判。他认为,唐纳德·贾德的那些作品出现了一个问题,它出现了混淆了日常物和艺术之物的边界,这是一个批判。迈克尔·弗雷德提出一个解决方法,迈克尔·弗雷德认为如何构解艺术之物和日常之物的边界,所绘形状和实在形状的一种关系。它有绘画的,所绘的形状,和肌理,实在的形状。比如,媒介画框是什么形状。他认为在这两者之间边界构成。在我看来,可能还扩展一步,就是人的痕迹的介入,对于“物”富含人的痕迹的改造和介入,这种介入不一定是绘画,它有可能是某种组合,或者是某种切割或改造。这个物不再是简单的日常物,有了人介入的某种痕迹,并且因为这种痕迹产生某种思考或者是观念的呈现。我觉得这个时候才能使得这个物成为作品的一部分。

亚洲:我是觉得,杜尚的现成品,就比如车轮有几十件,从那个时候开始绘画不再具有唯一性了,不像之前的架上绘画,是时间堆叠出的创作。像杜尚买了现成品车轮,签上署名就成为一件作品,到艺术市场上销售,它看似是不公平的。比如说在同时期,日本的版画,浮世绘,其实是日历上的年画,大家都可以去购买,它也是作为一种量产的广泛收藏。所以回到刚刚您说的权力的合力,就是在当时那个节点下,艺术品的商业贸易突然间繁荣起来,大家蜂拥而至。

杭春晖:对,这种权力还有美术史内在形成的权力,你想达达那时候都是欧洲早期的前卫主义,前卫主义伴随的是共产主义思潮,它本身就具有社会学、这种革命性的意义,所以它有那个时候形成的权力。所以你不能简单地去看待,达达,无政府主义,他们都是很相关的。未来主义,为什么用钢铁那些材料,已经不仅仅是材料本身了,是通过工业化材料来对抗过去的意识形态的。就是再现,或者是古典主义绘画,它成为意识形态的批判对象了。在那个时代下,他提出的这种艺术方式就形成了某种权力。我们判断任何一件事件,或者一件作品,都无法抽离掉它当时的社会环境。

观念艺术关于心智参与的形式探索

亚洲:艺术探索既有形式的实验,也有社会学叙事的属性。2017年您有一幅作品名叫《如果你能看见,你也不需要这段文字》让人印象深刻,这种抽象绘画语言能激发观者的冥想与联想,互动与共情,探索和挖掘其中的究竟。可不可以和我们分享一下当初您创作这幅作品的心路历程呢?

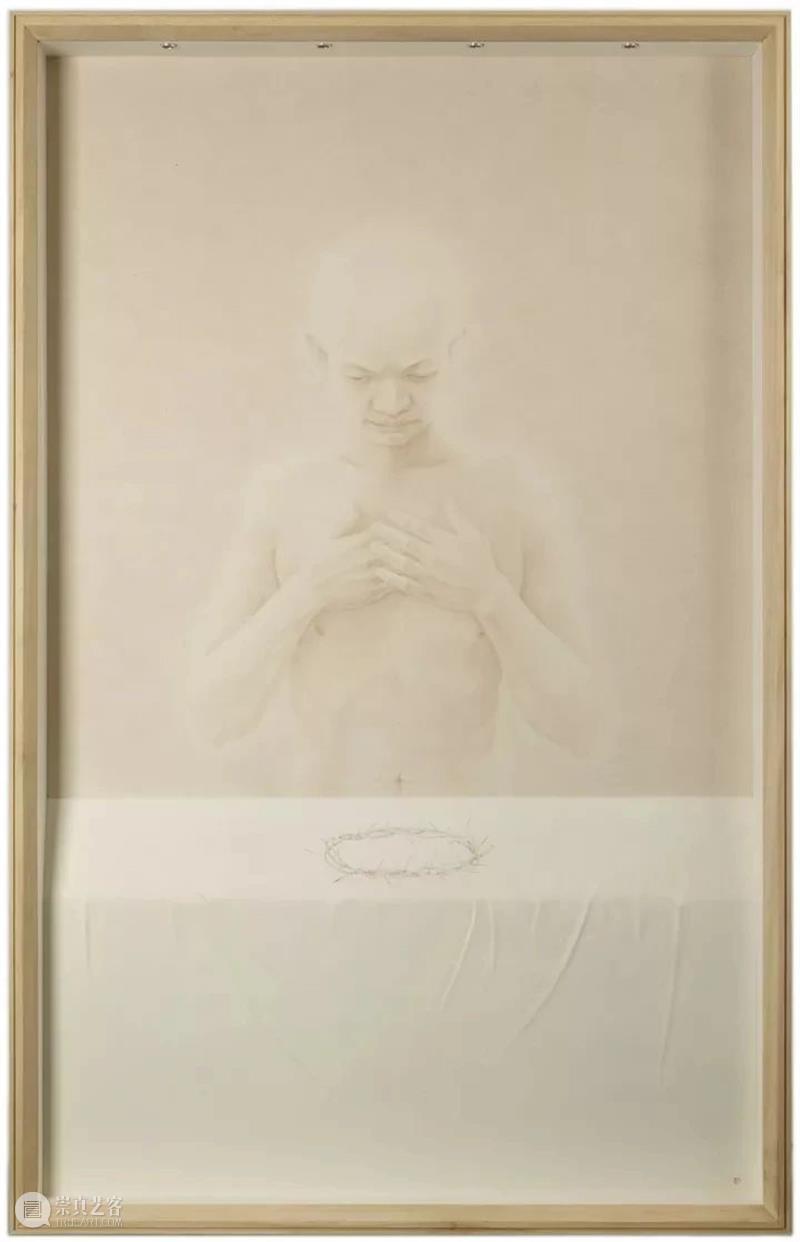

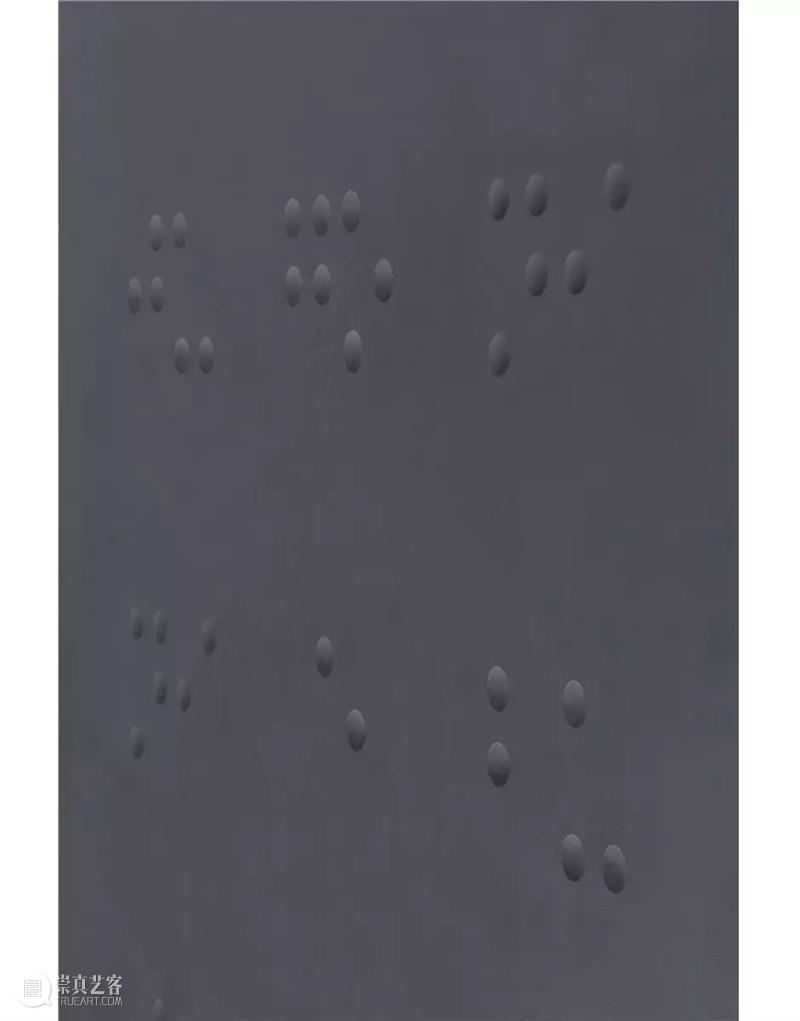

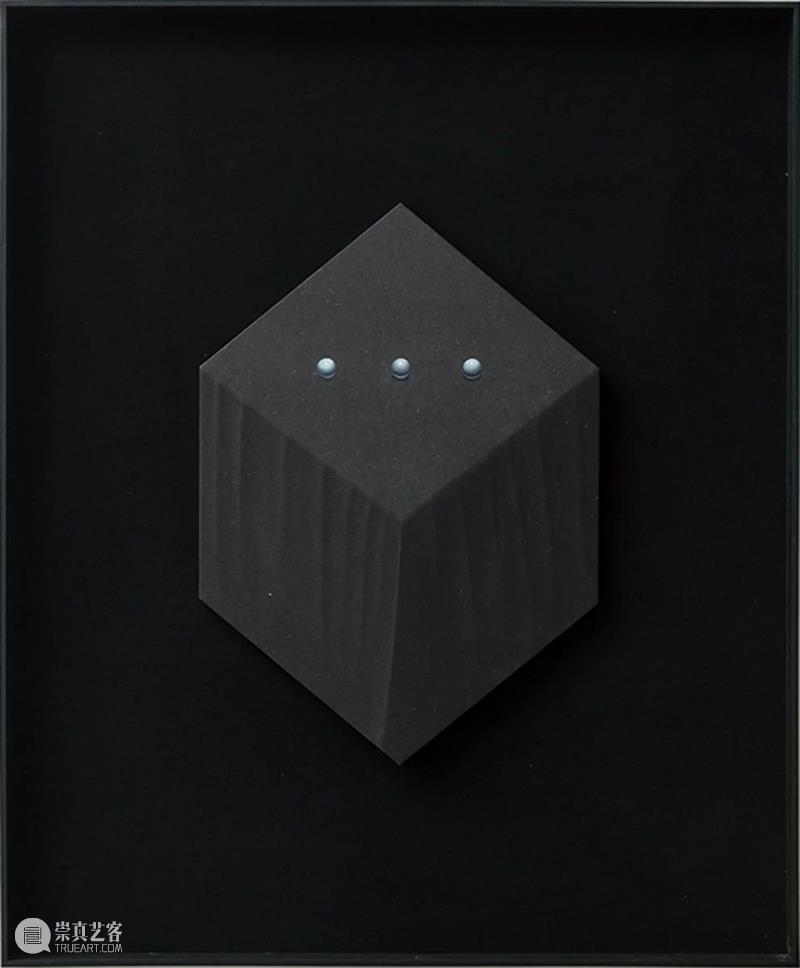

▲ 如果你能看见,你也不需要这段文字

Narratives Are Needless Once You Can See

布面丙烯、木刻浮雕

Acrylic on Canvas, Wood Engraving

79.5x149.5cm 2017

▲ 如果你能看见,你也不需要这段文字(局部)

Narratives Are Needless Once You Can See (Detail)

杭春晖:其实这件作品我一直很喜欢,也感觉挺遗憾的。因为我当时是在研究绘画和“物”,就如我们刚刚所讨论的,是视觉真相的问题。这件作品最初的动机,就是通过绘画。因为盲文里面有几个字,不是凸起的盲文,是我绘画出来的。而盲人摸到的那个意思,和他能看到的意思是不一样的。因为绘画是平的,所以盲人看到的意思是我能看到这个字所以我需要这段文字,可是里面有几个字被我篡改了,就是你不能看到这个字,或者摸到的意思是相反的。那件作品你看见的凸起的部分,盲人摸出来的文本意思是“我能看见,没有如果,我需要这段文字”,那里面“如果”和“不”,是绘画做出来的。那盲人摸到的这个东西,和真实视觉看到的东西就是一个悖论。这个悖论产生了一个现象,能看到完整文字的人他不需要盲文,不需要这个媒介,而需要这个媒介的人会产生误读。这件作品讨论了信息传播过程中的一种不确定性。这个系列作品其实我同时还在做另外一件,为什么后来没做,因为这件作品是脊骨下的圆球,你用宣纸裱会产生褶皱,宣纸的弹性没那么大,所以圆球表面会产生痕迹和褶皱,没办法很有效地去完成。所以当时我这件作品,选择的是用木头刻出来,在木头上直接画。后来我一直在思考,因为木头没有我一直以来在作品材料中使用纸的这种东方的属性。其实我近几年一直在研究,如何将它变为纸张,我现在正在做的那件作品,《这是红色》,但“是”和“不”差一个点,有一个点是画上去的,然后盲人摸到的意思是“这是红色”,但其实不是用红色画,真实的视觉是“这不是红色”。这件作品用纸的版画性表达,纸浮雕,虽还未完成,从这看来我对于作品不仅是观念本身,还是一直在寻找一种东方的媒介和东方的视觉属性,如若完全脱离这个线索我也会停止。

亚洲:这件作品感觉暗含着观念艺术和符号学的指涉的一种小小的推理和挑衅,但十分有趣。

Regarding Light as Painting Substance

亚洲:通过木刻浮雕与纸面绘画的结合,您试图在“绘画”的二维性和“雕塑”的三维性之间构建一个模糊的观看区域。例如,在作品《确定与不确定的再现》中,融合光线所产生的投影变化和玻璃的反射投影从而构建了一种“似是而非”的观看体验。这种强烈的视觉形式感模糊了绘画的审美体验。您认为光线是否对于作品和空间中扮演着怎样的角色,自然光和室内特定光是否对作品的呈现产生不同效果?光线对于策展空间氛围营造是否关键?

杭春晖:你问到这个问题是挺重要的, 2017年我从绘画浮雕开始,光线就不再是简单的光线问题,因为在过去的绘画中,光线是作为绘画呈现的一个环境,而在我2017年的作品之后,光线成为了绘画中的一个因素。光线成了绘画本体,因为我做的那些纸面和浮雕的结合,在不同的光线下所呈现的视觉结果是不一样的。也就是说,这时候光线本身成了色彩、成了线条,而你再看后来的再现、反射,所有的这些作品其实都具有这样的特质。光线本身成为了绘画本体。《被形式遮蔽的信息》中,光线下形成的投影就是绘画的一部分,光线使得墙面也成为了绘画,所以这使得我的作品具有开放性和不确定性。

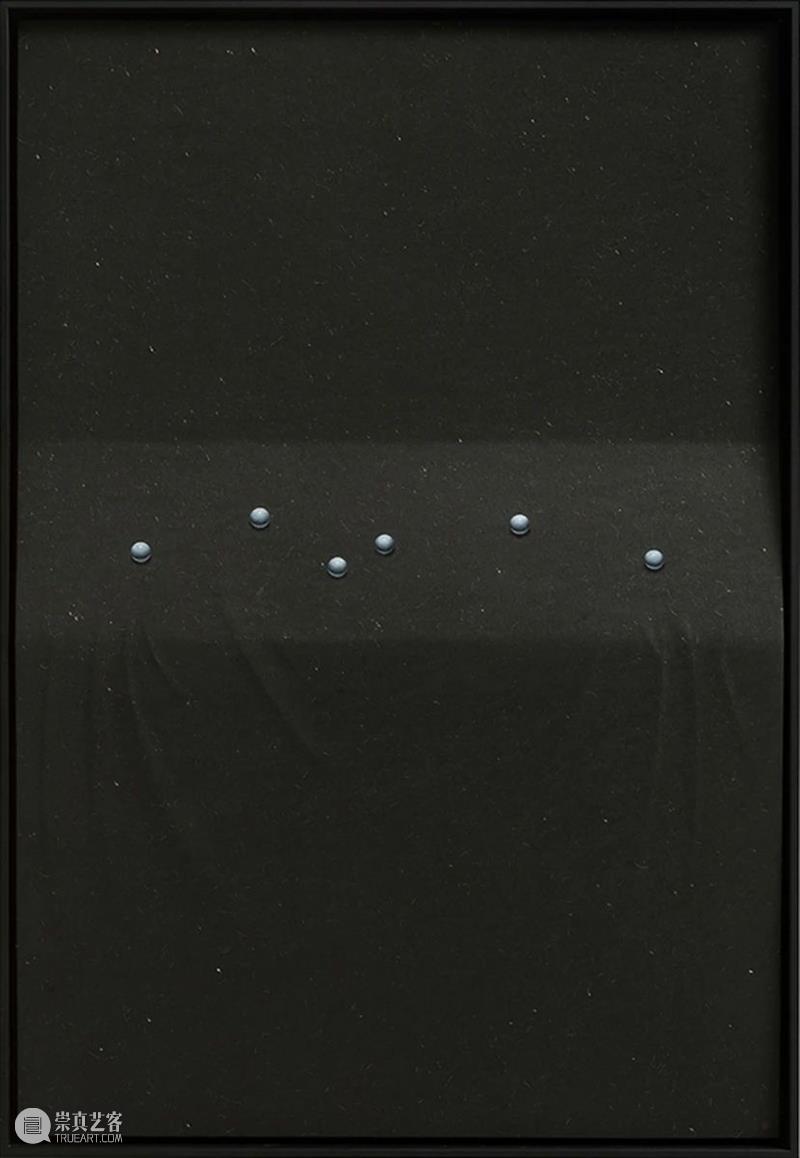

亚洲:就像您《空间叙事 - (向贾德致敬)》的那件作品,首先作品本身介入到空间中,其次再加上光影,在不同的时间点及不同的光线下变化是无穷尽的。当时放置在亚洲艺术中心A展厅自然光下,随着不同的天气变幻也有截然不同的光影效果,比如《珍珠》那一系列作品。

Black Pearl - No.18

“彩虹”与希望

Glimmers of “Rainbow” & Hopes

亚洲:新年伊始,面对猝然而至的疫情杭老师创造了一幅新的作品,能给大家分享一下这件作品的创作及心路历程吗?

杭春晖:彩色的作品有一种全新的突破,我以前的作品更偏向于理性,这件作品我想表达出那种浪漫的、充满希望感的色彩关系,所以在画的过程中它就变得很有趣,有一个愿景,一个目标,你要从这个平色推到大的色彩关系,它是要符合规律的。这不能乱画,不然这就有问题。在推的过程中,不是颜色要靠自然的形成,是需要调颜色的,像工笔设色画在画每一个结构的时候,每个结构有冷暖,需要保证在这个过程中,在下一个颜色推的时候有一种偶然性和不确定性。有时候推多一点,有时候推少一点,就产生一种不可控的节奏感。而且在这个过程中,还需要有效地破坏一些结构,因为如若纯粹地按照这个节奏画面就平了,便不是一个抽象绘画了。抽象绘画里还需要一个节奏本身的打破,但这个打破又不能破坏这个整体的趋势。每一种颜色是有趋势的,有一些颜色是跳跃的,这个趋势不是我计划中的。整体的节奏是一种抽象的方式,一种不确定的方式,这是我的工作原理。

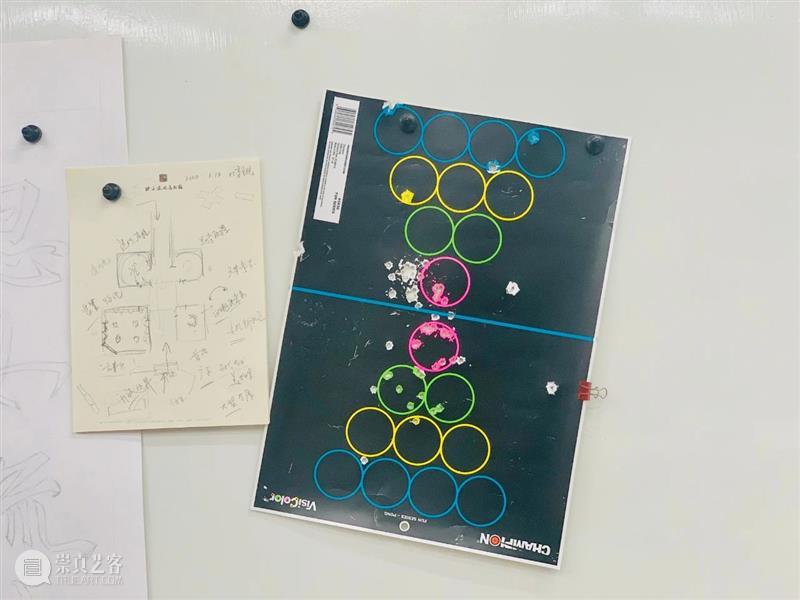

▲ 杭春晖工作室

Studio of Hang Chunhui

亚洲:这幅作品让我们不禁联想起您之前那幅《无界》,因为明明一个画框是把绘画内缩在这个空间内,可是您却用画框的表现形式让观者看到了一个放大的、无限的空间。

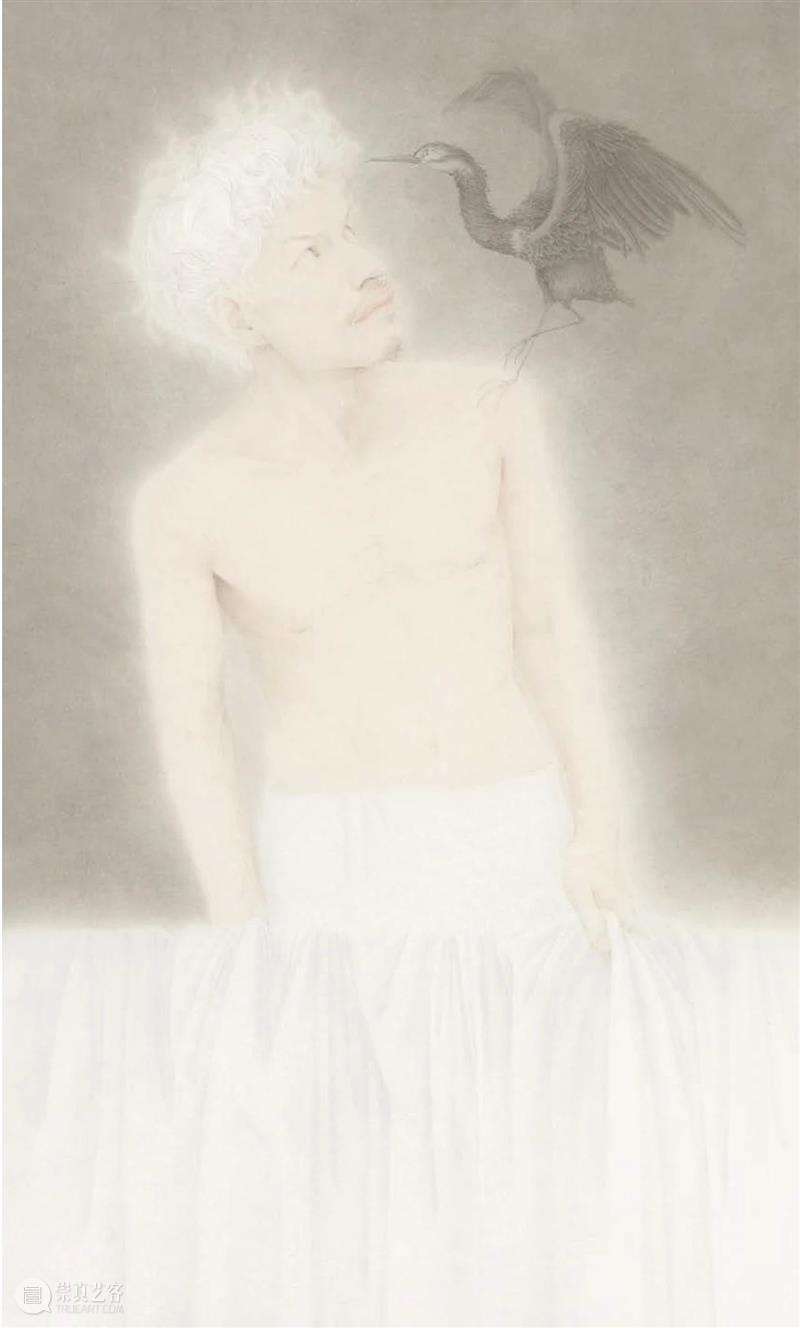

▲ 无界 - No.3

Boundless - No.3

综合材料 Mixed Media

102x82cm 2018

杭春晖:对,这所表达的就是绘画的物。那这幅作品的肌理研究就是从这里面慢慢延伸出来的。

亚洲:所以您的这幅作品是具有命脉性的。

杭春晖:对,从《无界》慢慢转向了画框和再现,在画画框的时候我就不能这样自由了,必须要一个颜色、冷暖和受光面,它要严格地具有再现性,这个再现一定是要产生“物”的状态的。它是绘画,也是物,但在画的过程中我产生了一种破坏的欲望,不然觉得被约束其中了。

亚洲:其实有时候,我看《无界》中的几幅作品,它不是严格意义上的往内缩或者往外延展,里面都存在有被破坏的线条,仔细看的时候觉发矛盾,我不知道真正的透视点在哪里。

杭春晖:那是结构造成的,但我在画的过程中还是要严格地按照客观性在画。所以我为什么画肌理研究,就是想破坏掉这种可能性,就是局部是客观的,整体不是客观的,整体还是主观的。和其他抽象的作品不太一样,为了做抽象而做抽象,我是为了画客观的东西。

亚洲:而且这样的一种绘画呈现呢,和大家原以为的拼接上去的肌理是不一样的,因为我们可以看到它的阴影,它的细节,还有绘画的手工性。如您所提及的人为主观的破坏,这是机械生产所做不到的。

杭春晖:因为放实际的物也不太可能,绘画的偶然性在彩虹这件作品中更为凸显,因为在彩色作品中面对的偶然性更大,相比我之前的作品而言。

亚洲:还有一点,我发觉有些艺术家画先验的,就像西格蒙德·弗洛伊德所提的,先验幻觉,绘画我真切感受到的,也就是感知力。其实是这个偶然性是基于您的肌理的掌握和技术的研究,是基于经验主义的偶然性。

杭春晖:其实还可以更深层次地说,是把预设的目标给消解了。我不再预设一个我的经验世界,我局部的经验世界形成了整体的主观的,抑或是偶然得到的结果。我不去试图控制结果,我遵循媒介绘画的过程中,自发地过程中形成的结果,所以这个结果就是过程的呈现。

亚洲:您的这个想法让我想起皮特·蒙德里安的格子,他的每一个块面区域都没有锁死,每一条线都留有出路。很多艺术家他已经预估了每一系列的作品,但您的作品保留了开放性。

Composition with Red, Blue and Yellow

杭春晖:这些年我的作品看似很理性,但我一直想保留一种开放性。

亚洲:那您的作品如果留给后来的学生去观摩及描摹,大家都很难去模仿。因为它本身就是开发性的、偶然性的结果。

亚洲:对,因为我本身就不试图去垄断某种图像或者某种方法,其实我一直在不同图像和不同方法中融合出不同的结果,更多不确定的结果出现。

学术注解

Academic Commentary

广东美术馆是按现代多功能目标规划建设的造型艺术博物馆,是一个不以营利为目的、为社会和社会发展服务、向公众开放的文化事业机构,于1997年11月28日落成开馆。2011年6月29日起免费对外开放,同年被评为首批国家重点美术馆。总建筑面积22000平方米,共设有12个展厅,展区面积8000平方米,户外雕塑展示区面积5000平方米。其总体设计和布局体现出与美术馆功能性质的统一性。

广东美术馆具有包括收藏、研究、陈列展览、教育、交流、服务六大功能。从功能的总体把握上讲,可分为三大部分:一是学术功能形象,二是教育功能形象,三是休闲功能形象。广东美术馆努力打造并体现出公益性文化机构的功能特性:一是学术功能形象,以开放性的国际视野和严谨的美术史态度开展工作,在多元的学术氛围中确立起具有影响力的学术主张;二是教育功能形象,通过视觉艺术、展示方式以及互动手段渗透于观众的参与行为之中,使其潜移默化获得美育熏陶;三是休闲功能形象,通过优美的环境和典雅的艺术气氛,以及所提供的服务项目,营造一个愉悦轻松的文化休闲场所。

广东美术馆以“中国近现代沿海美术,海外华人美术,中国当代美术”作为学术研究和收藏的方向,围绕立足本土、关注国内、加强国际交流的思路,强调“沿海性”与“当代性”。广东美术馆坚持以自觉自主的学术意识,以开放、多元的学术态度,既注重对现代美术的研究和展示,也重视对当代艺术的关注,把历史与当下、本土与国际的文化精神以艺术的方式呈现给广大观众。在艺术形式及种类上,注重传统形式如水墨画、油画、版画、雕塑等在当代语境中的发展和转换,同时又关注到装置、影像等新形式,使藏品能够在一定程度上反映当代艺术的发展现状和总体特点。

Opened on November 28, 1997, Guangdong Museum of Art is a modern multi-functional museum of plastic art, which is non-profit cultural institution open to the public and serving the society and social development. From June 29, 2011, it has been free to visit. In the same year, it was named as a national key museum of art. Guangdong Museum of Art covers a total area of 22,000 square meters. The exhibition area consists of 12 exhibition halls with a total area of 8,000 square meters and 5,000 square meters of outdoor sculpture display area, where can stage large-scale exhibitions or different themes exhibition, respectively or simultaneously.

Guangdong Museum of Art has six functions, including collection, display and exhibition, education, communication, the functions can be divided into three purposes: (1) academic purpose, (2) education purpose, and (3) leisure purpose. Guangdong Museum of Art endeavors to create and reflect the characteristics of a public-welfare cultural institution: First, the academic purpose. It launches its work with an open international horizon and prudent attitude toward the art history and establishes its academic propositions with influence in the diversified academic context. Second, the education purpose. It permeates into the participation of audiences through visual art, exhibition method and interactive means so that the audience may be influenced by the artistic education. Third, the leisure purpose. It creates a pleasant and relaxed cultural and leisure venue through the beautiful environment and elegant artistic atmosphere, as well as the services provided.

Guangdong Museum of Art takes "Chinese modern and contemporary coastal art, overseas Chinese art and Chinese contemporary art" as the direction of academic research and collection, strengthens international exchange by centering around the the idea of "taking root in local soil, concerning domestic art, and strengthening international exchange", emphasize the "coastal nature" and "contemporary nature". Guangdong Museum of Art presents the historic and current domestic and international cultural spirit to the vast of audiences in the form of art, by adhering to the conscious and independent academic consciousness, with an open and diversified academic attitude. It focuses on not only the research on and demonstration of modern fine art, but also the concern with modern art. In the forms and types of art, it pays attention to the development and transformation of traditional forms such as ink painting, oil painting, printmaking and sculpture in the modern context, while concerning itself with new forms such as installations and video, so that collections, to a certain extent, reflect the development status and overall characteristics of the contemporary art.

-艺术家重要个展回顾-

不确定的修饰 - 杭春晖个展 Indefinite Rhetoric - Hang Chunhui Solo Exhibition

2019

齐物 - 杭春晖个展Intertextuality - Hang Chunhui Solo Exhibition

2018

不分明 - 杭春晖个展 Ambiguity - Hang Chunhui Solo Exhibition

2017

相关阅读

* 亚洲展讯 | 广东美术馆 “本之末 - 杭春晖的艺术实践”

* 亚洲评论 |“不确定的修饰-杭春晖个展”入围雅昌月度(2019年7月)画廊影响力榜单

* 亚洲现场 | “不确定的修饰 - 杭春晖个展”于亚洲艺术中心开幕,以视幻觉构筑感性视觉空间

* 亚洲展评 | “不分明 - 杭春晖个展”举行,有意“模糊”绘画与雕塑的边界

正在展出 Current Exhibitions

松美术馆(北京) 《2020 - 松美术馆邀请展》

最新消息 Lastest News

亚洲艺术中心全新旗舰空间2020年底于台北正式开幕

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享