站台中国 | 马可鲁 : 春之祭 & 策展手记

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

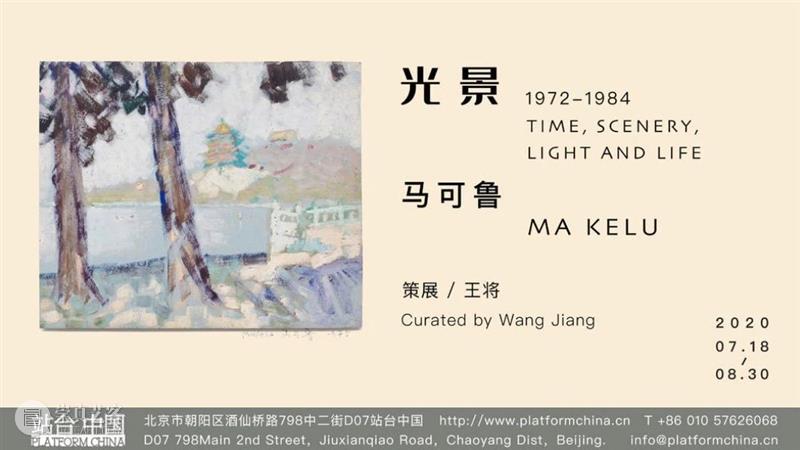

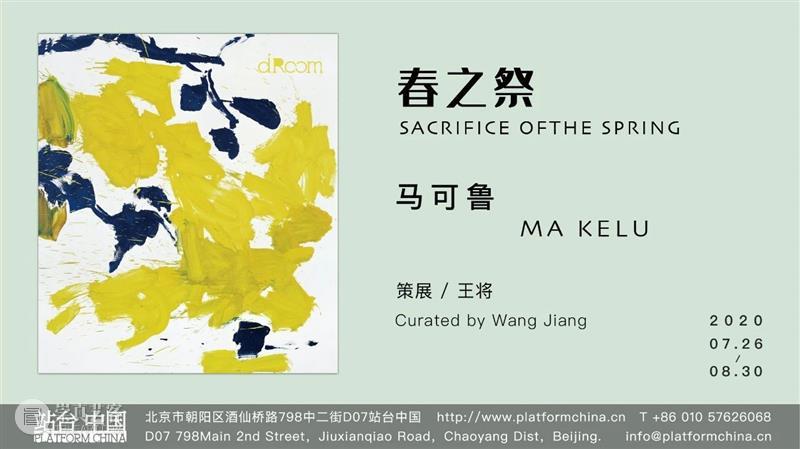

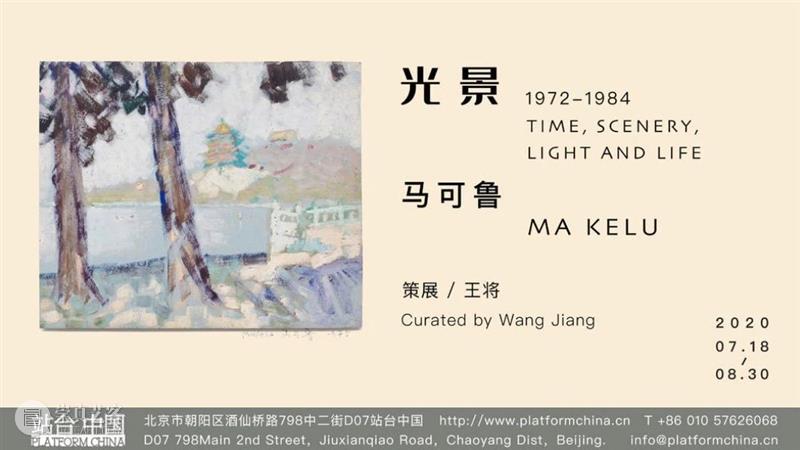

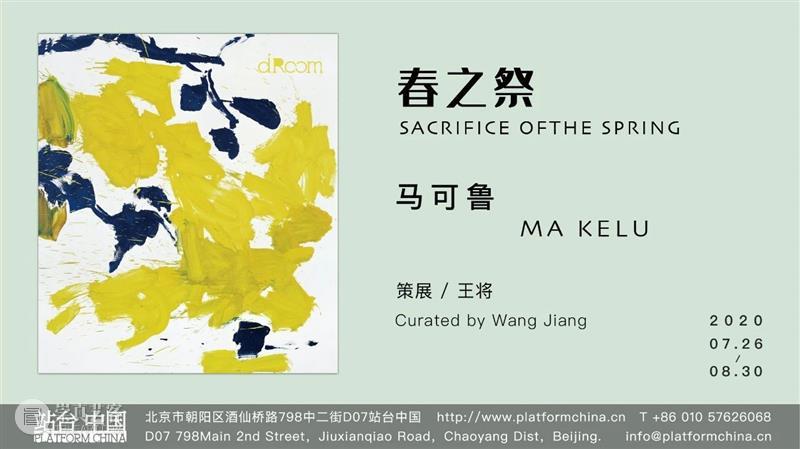

Ma Kelu: Sacrifice of the Spring

2020.07.26-08.30

一切真正的决断都源自对命运的认识,而不是对客观事实的理性判断。这是事情的本来真相。对命运的认识,是在感性中的认识,因此它不是一个理论,它是艺术。(一)

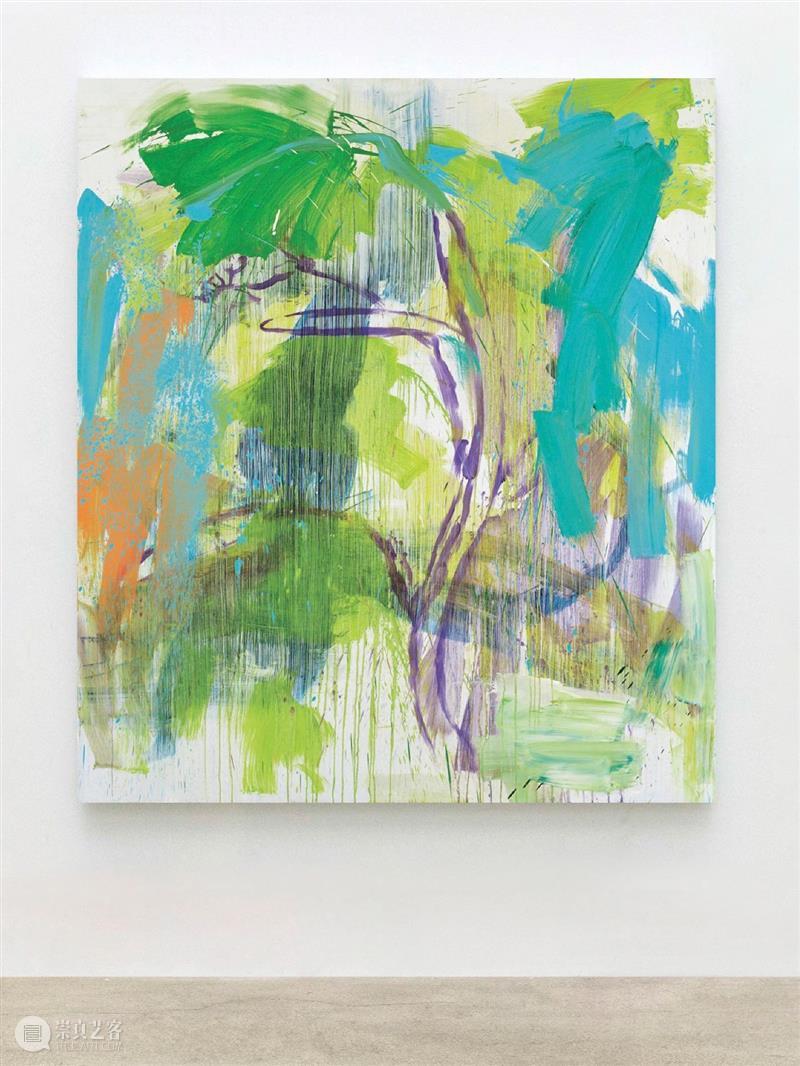

这些绘画将观者的思绪引向了春日的回忆——基底上的白色往往被特意保留,就像中国绘画传统中的那样,白色成为了构图的背景,成为了绘画中的虚空;而其上,挥洒淋漓的笔触书写出自然意象,明丽的色彩如同春天里的山水草木,充盈着无限诗意。马可鲁,《春之祭-之五》,2009,布面油画,208x183cm.

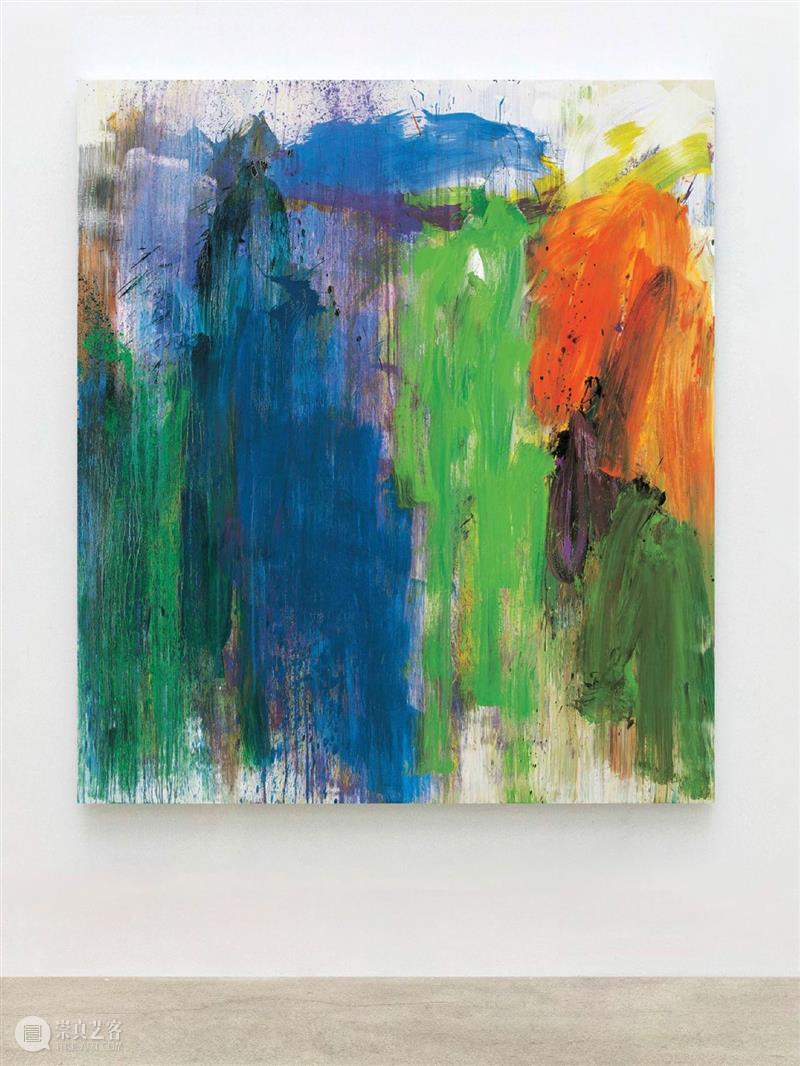

走近这些绘画,媒介焕发出的审美性,又将观者的感知点带回到绘画语言本身。《春之祭-之五》(2009),令人注目。画面具有强烈的即时书写性。在明艳的黄色区域,颜料表面的肌理显示出用笔的轨迹和速度。因急速运笔飞溅出的密集色迹,增强了画面的视觉张力。精神的能量通过绘画的物质性被释放而出。而在画面中的重色部分,画家使用了一种近黑的蓝色,它们以线条形态从平面的边缘伸展出来,时而分叉,时而点顿,直至将与黄色交叠时便戛然而止。细心的观者可以发现,在那个瞬间,画家有意使两种色彩轻触彼此,从而形成些许微妙的绿色——当这两种色彩在画布上临时相遇,未经过度调和,便形成了一种生嫩且复杂的绿,它们隐匿于大面积的明黄边缘——由此,疏朗的画面结构中,出现了令人流连的细节。而在《春之祭-之二》(2009)中,空间层次显得混沌隐秘。画家使用了不同质感的色块来支撑起这种画面感觉。饱满的,透明的,还有那些暧昧不明的颜色,不断牵引观者的视线去搜索画面里的每一个区域。如果靠得太近,目光恐怕会在繁复的色彩空间中迷失。若退远几步,也许更能领略到画面浓重的抒情特质。大刀阔斧的笔触,“雨帘”般的流淌痕迹,呈现出磅礴的势能。在中央区域,以紫色线条勾勒出的树木枝干,将丛林意趣带入了抽象的场域。而这一切,都使绘画表面产生了强烈的律动,引发观者内心的情感震颤。

马可鲁,《春之祭-之二》,2009,布面油画,208x183cm.

显而易见,《春之祭》不是纯粹的抽象绘画,它们具有鲜明的自然意象。而在马可鲁的艺术脉络中,它们似乎与其早期的风景写生存在着某种联系。平行展览《光景》则集中地呈现了画家的这些早期作品,为观众提供了回顾其青年时代艺术实践的契机。相较于《春之祭》,观者可以在那些作品中见到类似的技艺特征,如明快的色彩、书写性的笔触、大胆显露的底色;亦或领略一种取向相近的美学意境,如春山淡冶、秋水明眸般的中国诗意。令人感慨的是,《光景》作品中清明爽朗的绘画气质,穿透了漫长的岁月,在《春之祭》中复现,并成为了强劲的精神能量。《春之祭》与《光景》中的作品相较,二者在形式的取向上,几乎是从意象的两侧趋向意象,它们照应了彼此。但是,在这种形式呼应的背后,仍有须待阐明的问题。马可鲁,《春之祭-之八》,2009,布面油画,208x183cm.

《光景》中的作品创作于一个特殊的历史时期。画家马可鲁出离于官方的艺术体制和主流的苏派美学,从为政治服务的艺术标准中“逃逸”,并通过走进自然与表现自然来实现个人艺术信仰的自由选择。在这种“前卫”意识的指引下,从1972年到1984年,他的风景写生逐渐走向了准抽象的形式。因此,马可鲁的抽象意识发轫于那个具有特殊政治语境的七十年代。这为其抽象创作的前卫意义提供了关键的背景根由。而《春之祭》系列则生成于2009年,二者间的跨度超过了30年。无法忽视的是,马可鲁的绘画实践早在80年代中期就已进入了“绝对抽象”领域 ——由抒情性的抽象,进入了抽象表现,又进入了极简。在那时,抽象语言在其作品中已经构建起高度的自律性。但若按形式的演绎逻辑而言,《春之祭》中的“意象回归”是否意味着其个人艺术线索上的后退呢?事实上,《春之祭》在其形式路径上的回返,与其说是后退,不如说是一种随性而为。从“无名时代”开始,强烈的独立意志便根植于画家的心中,一种“反叛”特质贯穿着他的艺术历程。早在1993年,在经历了“绝对抽象”阶段之后,马可鲁开始背离抽象的教条,展开了反叛抽象绘画刻板定义的实验。而这种主动出离,出离于那个时期的价值取向和价值标准,需要画家具有一种超然的心性。马可鲁,《春之祭-之三》(右),2009,布面油画,183x208cm.

回溯上世纪90年代,中国抽象艺术陷入了确立自身价值的焦虑。一方面社会政治语境的逐渐开放,消解了抽象艺术作为前卫精神的文化对抗性。另一方面,中国抽象艺术家在国际艺术场中的权力诉求变得更加迫切。而中国的艺评人试图构建本土化的抽象阐释学来确立其文化生产的意义。虽然这是一种主动积极的行动,但因其生产的滞后与权力的疲软,这些新的阐释方法仅仅只是一种转化了既有概念的修辞学,无法脱离西方抽象理论的庞大框架。而西方抽象理论亦不是一个静止的集合,它更像一个黑洞,不断地吸收和拓展新的阐释可能。即使到今天,昔日的抽象表现主义亦在不断地被新的理论重构。由此可见,抽象的教义与其发展,具有一种霸权特质。

不同于国内的抽象创作者试图诉诸差异化理论来确立自身意义的方式,或许因为生存空间的不同,彼时身在纽约的马可鲁走上了一条与之相反的道路。他开始尝试转变自身的创作方式,来反叛抽象的教义。他在90年代中期创作了众多的在观念和方法上具有“双层性”的特殊作品,如《八大系列》(1994)、《荷花卷》(1997)。其可作为他对“抽象”的一次重要表态,甚至是一种挑衅。因为分层制作,这些绘画具备了“中国图示”和“抽象表面”的双重要素。马可鲁曾谈到这些作品,“自1993年起,我的画面逐渐浮现出中国山水,以及山水草木中的形态。艺术应当诉诸内心,不局限于材料或样式。” 在笔者看来,马可鲁的这些作品,既是绘画的,亦是态度的。马可鲁,《春之祭-之三》(左),2009,布面油画,183x208cm.

而这种追求艺术自由的态度,从“无名时代”的风景写生开始,一直是马可鲁坚持创作的内在力量。易被理解的是,艺术总是以创作个体的本性与其对世界的真实体验来维持它的生命力。在画家的这个阶段中,反叛抽象样式与寄情山水草木的艺术取向,也为后来《春之祭》系列的出现埋下了伏笔。生命的悲剧本质与生命的强度可以超越一切艺术的禁忌。2007年初,马可鲁从纽约回到北京。不久前他遭遇了一场严重的家庭变故,其久病的孩子在那个寒冬突然离世。悲恸之情在他之后的创作中得到释放。画家打破了自己在创作中的用色习惯,一改之前节制沉稳的绘画方式。他在绘画中使用了更多鲜亮的颜色,如白色、柠檬黄、淡蓝色,以及银色——这些是他孩子习画时的偏爱。在不断地创作中,他质问命运的无常,惋惜生命的易逝与青春的惨烈。其后几年,马可鲁逐渐走出了心灵困境。命运使他对艺术中的自由精神有了更深的体认。他刻意打破了形式、观念、行动的界限,他随心所欲,不再依循刻板的风格逻辑去展开创作。马可鲁,《春之祭-之四》,2009,布面油画,183x208cm.

确实,《春之祭》系列(2009)的创作手法并不是马可鲁在该阶段的单一风格。它们处在一个其作品面貌差异极大的时期。他甚至创作了一些远离抽象形式的图像绘画,如《自由》(2008)、《下城的狂欢》(2008)。而共通性在于,这些作品皆表现出画家对命运的追忆与接纳——一种具有酒神精神的,对艺术与生命的迷狂状态,使画家自身超然于悲情,向“青春”致以激扬的礼赞。《春之祭》关联着画家的青春年华。在那些光景里,山水草木,日月光华滋养了他心灵中的力量。

站台中国 · 正在展出

点击_站台中国 | 马可鲁《光景:1972-1984》文本

点击_站台中国 | 马可鲁《光景:1972-1984》现场

点击_站台中国|展览《自述》对谈 : 马可鲁&王将

点击_Artforum | 马可鲁《光景:1972-1984》展评

点击_798 艺术 | 马可鲁访谈《光景》与《春之祭》

马可鲁,1954年出生于上海,后迁居北京。从文革时期到二十世纪八十年代间,他独立于中国官方的艺术实践,开启了富有创新精神的艺术生涯,是七十年代“无名画会”的参与者。他参加了1974年的地下艺术展和1979年无名画会的公开展,80年代初开始成为北京抽象艺术实验小组的一员。1988年他赴德国辗转瑞典丹麦,后定居纽约。次年获美国斯古海根绘画雕塑学校艺术基金会奖金赴缅因州创作。1989-1990年就学纽约州立大学帝国学院艺术系,其后于纽约持续创作多年,2006年后他回国定居,开始了全新的绘画实践。Ma Kelu was born in Shang Hai in 1954, and moved to Beijing later. He launched his career in 1970, developing a rather innovative artistic career independent from the official Chinese art practice during the years of the Cultural Revolution and in the late years of the 1980s. Ma jointly organized and participated in “No Name Group.” He participated in the underground art exhibition in 1974 and the exhibition of the No Name Group in 1979 in public. In early 1980s, he became a member of Beijing abstract art experimental group. In 1988, he traveled to Germany, Sweden and Denmark, and then settled in New York. The following year, he won a prize from the Skohagen School of Painting and Sculpture Art Foundation to create in Maine. From 1989 to 1990, he studied in the Department of Art, Imperial College, New York State University and constantly work in New York. In 2006, he returned home and settled down, continued to produce abstract paintings. 王将,一位活跃的当代艺术策划人与创作者,从2016年至今策划的机构展览与独立项目近50场,近期主要兴趣集中在艺术社会学与神话学。他在常规策展工作之外,是一位拓展策展语法边界的冒险者,并逐步建立出一种新范型。Wang Jiang, an active curator and producer of contemporary arts. He has been curated about 50 exhibition and independent projects since 2016. His main interests are focus on art sociology and mythology. In addition to his regular curatorial work, he is an adventurer who expands the boundaries of curatorial grammar and gradually establishes a new paradigm.

王将,一位活跃的当代艺术策划人与创作者,从2016年至今策划的机构展览与独立项目近50场,近期主要兴趣集中在艺术社会学与神话学。他在常规策展工作之外,是一位拓展策展语法边界的冒险者,并逐步建立出一种新范型。Wang Jiang, an active curator and producer of contemporary arts. He has been curated about 50 exhibition and independent projects since 2016. His main interests are focus on art sociology and mythology. In addition to his regular curatorial work, he is an adventurer who expands the boundaries of curatorial grammar and gradually establishes a new paradigm.

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享