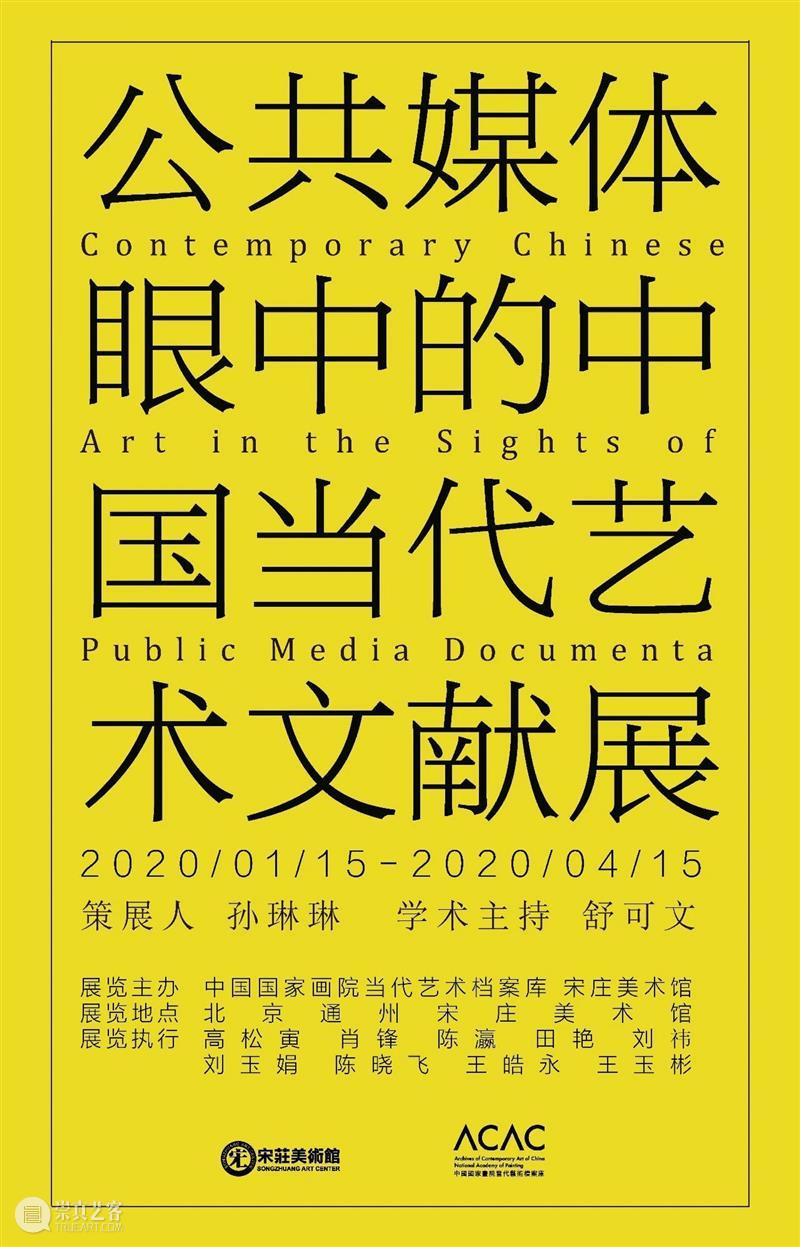

过去32年,公共媒体总是站在观察者和报道者的角度来与艺术互动,在ACAC当代艺术档案库和宋庄美术馆举办的“公共媒体眼中的中国当代艺术文献展”中,媒体成为美术馆的主角。

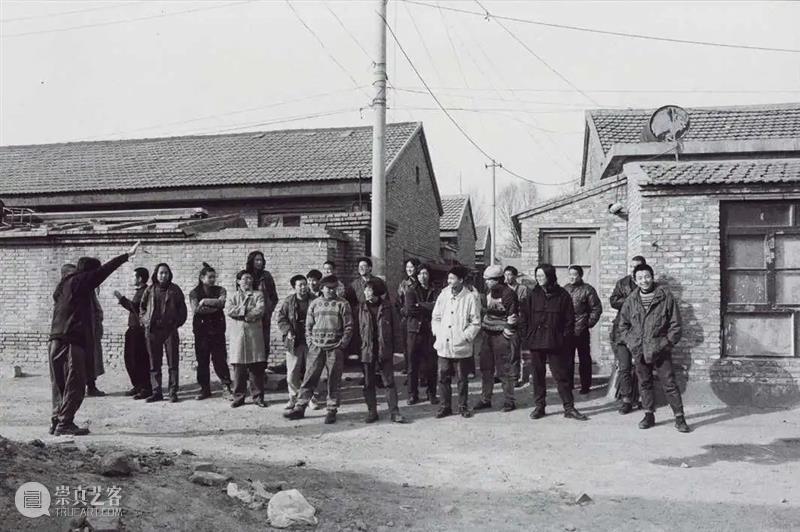

上世纪80年代末到90年代初,中国当代艺术起步,对中国当代艺术的报道也同时起步。《北京青年报》是其中最热忱的参与者之一,从“油画人体艺术大展”、“中国现代艺术展”到“新生代艺术展”等,都留下了一手照片和报道。

1990年1月,中央美术学院举办的"中央美术学院建院40周年教师作品展",共展出几百件作品。同年4月10日,徐冰在《北京青年报》发表了《中央美术学院的后劲》一文,文中指出了陈文骥、曹力、苏新平,以及更为年轻的“附中的一代”——喻红、王浩艺术家,他们作品与过去的不同及所暗示的一种倾向。

《北京青年报》1990年4月10日

《中央美术学院建院40周年教师作品展》青年教师作品专版

中央美术学院的后劲

徐冰

这里选登的几幅画来自中央美院建院40周年教师作品展览。编辑同志很有心,从几百幅作品中选择了一组青年教师之作,他已感到了这些作品与过去的不同及所暗示的一种倾向。我也颇有同感。

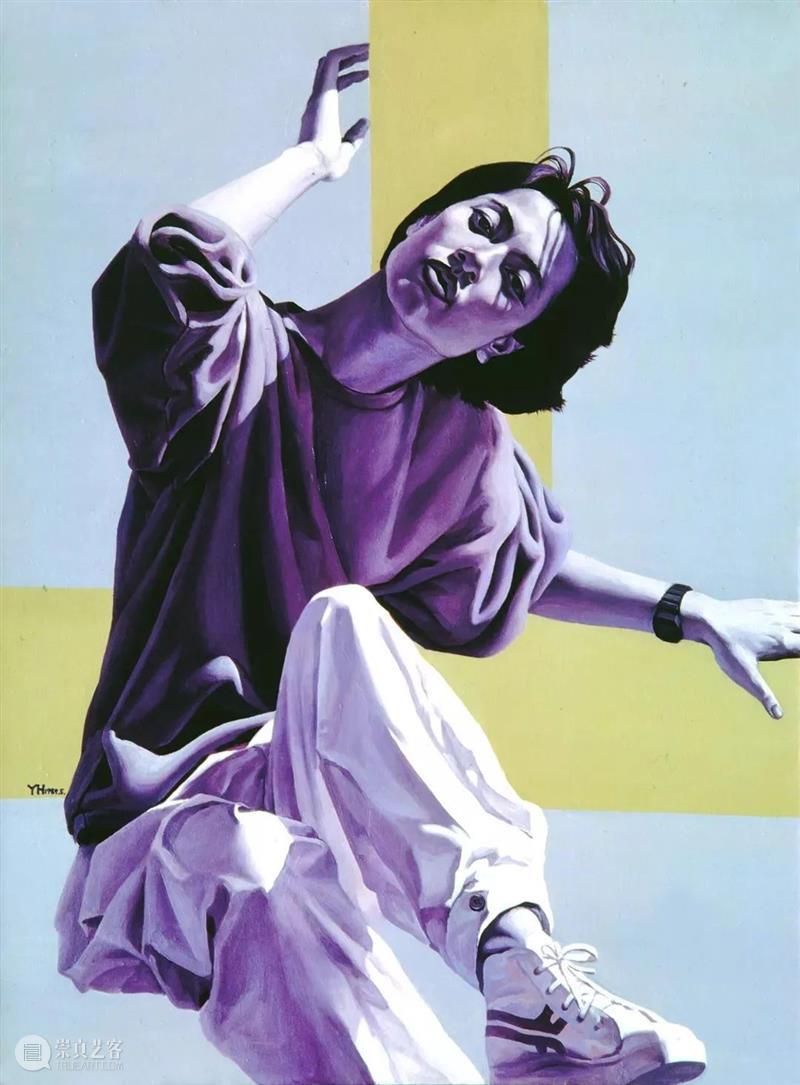

喻红,《紫色肖像》,布面油画,130 x 97cm,1989年

图片来源:网络

校风,对一个学院及它所培养的学生的风格是重要的。可以说中央美院40年的历程走的是实实在在的,校风也是实实在在的。细想,它的学术营养来自于这样几方面:老院长徐悲鸿先生继承的法国19世纪写实风格,50年代大批留苏学生带回来的苏联现实主义体系,以及延安“鲁艺”为主的前辈艺术家传给我们的注重表现人民生活的艺术。前两者提供的造型技术与后者艺术思想的结合,形成了中央美院朴实、严谨、沉稳的学术作风。作风是无形的,但在美院呆过几年的人都会染上这种作风。

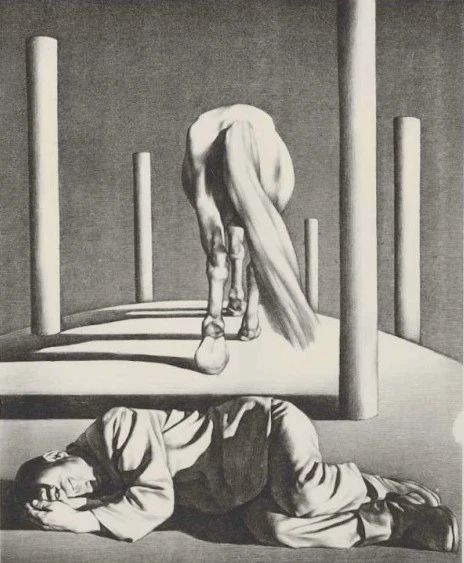

苏新平,《躺着的男人与远去的白马》,石版画,62 x50.5cm,1989年

图片来源:《苏新平》杨卫主编,湖南美术出版社,2013年10月,88页

王浩,《眼镜店》,油画

图片来源:《美术研究》1990年第3期封底内页

谈美院青年教师的画,我同时想到的是前几天美院举办的一个别致的讲座,它是由四位刚回国的青年教师共同开办的,这使我感到开放以来美院的学术营养中又补充了种新鲜成份,就是这批青年人在艺术实践中对本世纪以来世界范围内新艺术运动的考察与研究,接受新文化是青年人的习性,有着美院传统作风的他们同时又把另一个触角伸向世界新的艺术领域,这就在这批人的艺术中形成一种很有潜力和生命力的倾向。有人管这叫“新学院”或“学院现代主义”艺术,这个范围内的作品细分有两类,三四十岁这代人的东西,如陈文骥、曹力、苏新平等,作品不管怎样地追寻现代意味,但终归不失“知青一代”根深蒂固的人民性及社会责任感,他们的艺术希望兼顾更多的东西,对世界及艺术本身的思考是严肃而艰苦的。

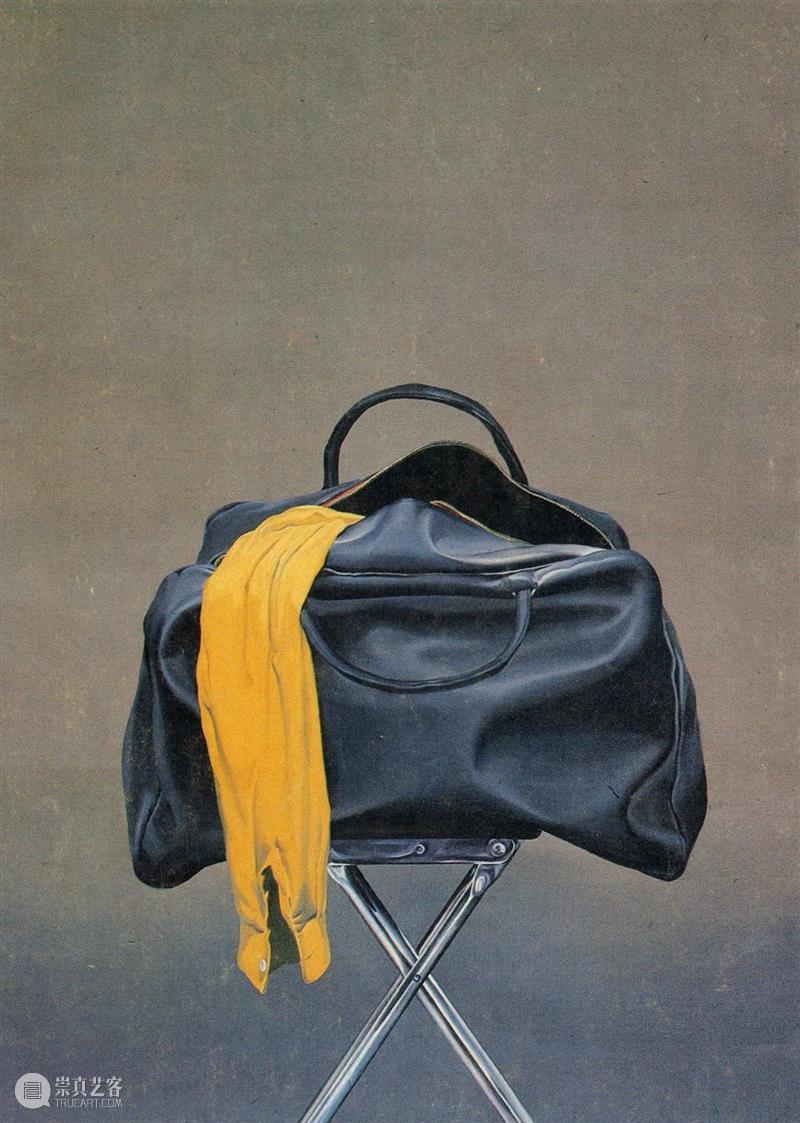

陈文骥,《黄色的袖子》,油画

图片来源:《江苏画刊》1990年第7期封底

曹力,《乐园》,油画

图片来源:网络

另一部分是比他们更年轻的“附中的一代”,如喻红、王浩等。这代人的思考是在中国对一切都从新角度思考的年代中形成的,他们对待世界的态度更带有一种认可性及轻松与直率态度,这使他们的作品中透出一种清新的及开阔的新艺术气息,一种新的对待生活和绘画的态度。不管是“知青”的、“附中”的,他们的探索都是极认真的,因为他们都是在中央美院这里成长起来的。

我想,中央美院是有后劲的。

原载于《北京青年报》1990年4月10日

《北京青年报》艺术版块介绍:

“画廊”版是1980年至1990年初报社原有的不定期介绍艺术作品版;

“视觉艺术”是“画廊” 的2.0版,是1994-2004年报社美编室定期负责编辑制作的以推介中国当代艺术展示活动为主的艺术专版;

“乐土”版是报社文化部日常负责编辑制作的以介绍影视、戏剧、文学等文化新闻版。

因有时重要展览、主题艺术活动等需要及时推介,也会联合报社文化部、新闻部门等,在其相关的“乐土”或“新闻“版等编辑制作艺术专题。

——原《北京青年报》编辑王友身

相关连接:

正在展出:

公共媒体眼中的中国当代艺术文献展

当代艺术陈列展

胡敏摄影1993—1995

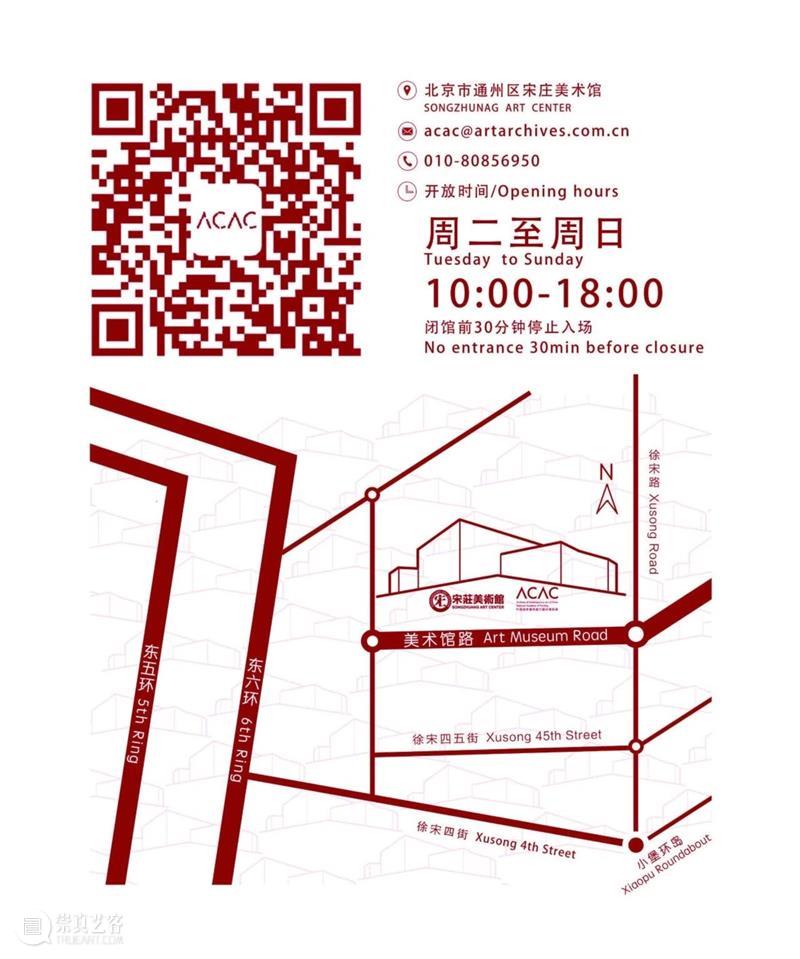

ACAC当代艺术档案库始建于2014年3月,是国家艺术基金2014年年度资助项目,2016 年7月成立北京中心。档案库作为公益性质的当代艺术服务机构,努力成为全面、客观、详实记录,保留、还原当代艺术发生发展生态的文献中心。是社会各方面研究、使用的共享服务平台。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享