《离线/offline:应变危机的艺术家》系列第034篇

于瑜的画

我和我们这一届的国画系相对熟悉,从入学军训和宿舍生活,旁边都有国画系的同学,但是我一直不认识于瑜,即便后来最初认识依然觉得她是一个让人有距离感的人,于瑜的作品如其人,心思细密并且有一种看不出的狠劲,熟悉了之后对于瑜有了更新的认识,她的作品就是她这个人的缩影,恰恰也是这两年,我越来越觉得探讨作品是不是当代,抑或是不是传统没有了意义,艺术就是艺术,标签化的意义其实不大,年轻时急于划清界限和形成自己面貌,稍许成熟了反倒觉得这些不重要,于瑜的作品可以当代也可以传统,在于看的人怎么看,于瑜的狠不是做了多大体量的作品,她的工作量是含蓄的,想想时间是怎么在创作中消磨掉的就可以理解这种温柔的狠劲。

——段少锋

段:段少锋

于:于瑜

段:2020年迄今为止印象最深刻,最为触动的事情是什么?

于:疫情初始,触动于新闻中不断攀升的死亡人数和前线医务人员的事迹。

但在之后漫长的居家避疫生活中,让我感触最深的是这场疫情对于我的家庭生活的重构。

出个门要全副武装

首先,疫情停滞了我先生的社会工作,之前他每天都是一个很忙的状态有很多事情要处理,疫情爆发后,我们被迫一起呆在家里,孩子无法按时开学,回家过年的保姆也无法按时回京,社会的停摆把我们带回到了一个需要守在家中认真“过日子”的状态,陪伴孩子、一日三餐、家务卫生,当繁琐变成日常必需且唯一要做的事情时,反而生出了许多温馨,在这个过程中我先生承担了很大一部分工作,亲子关系也前所未有地亲密。

我们都觉得,虽然外面风声鹤唳,但隔离在家的特殊时期反而意外地使我们打开了亲情的褶皱,触摸到了平时深入不到的情感角落。

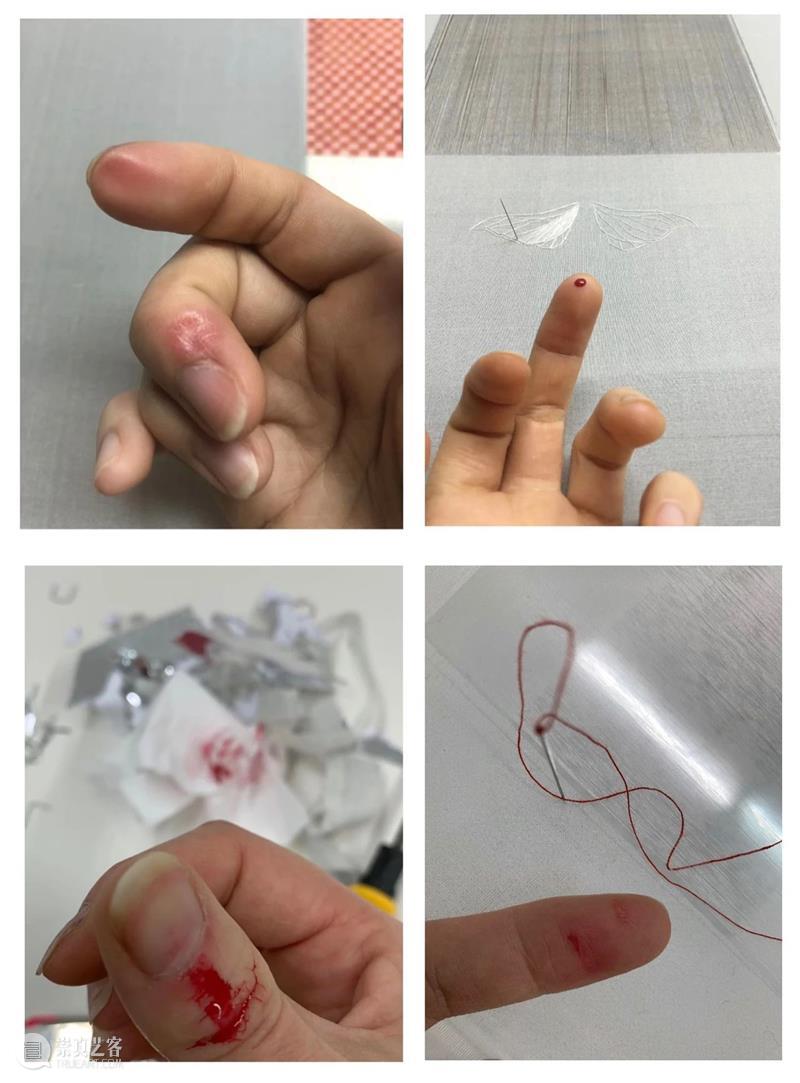

一个容易受伤的女人

段:2020被打断的工作节奏如何调整,迄今为止工作上的推进怎么样?

于:疫情爆发的两个月之前,我刚刚过完三十岁生日,给自己立了一个未来五年的目标和创作计划,对未来充满了干劲,过完年还有国外的展览和合作要谈,疫情一出,所有国外的交流都停滞了,到现在也没有消息。

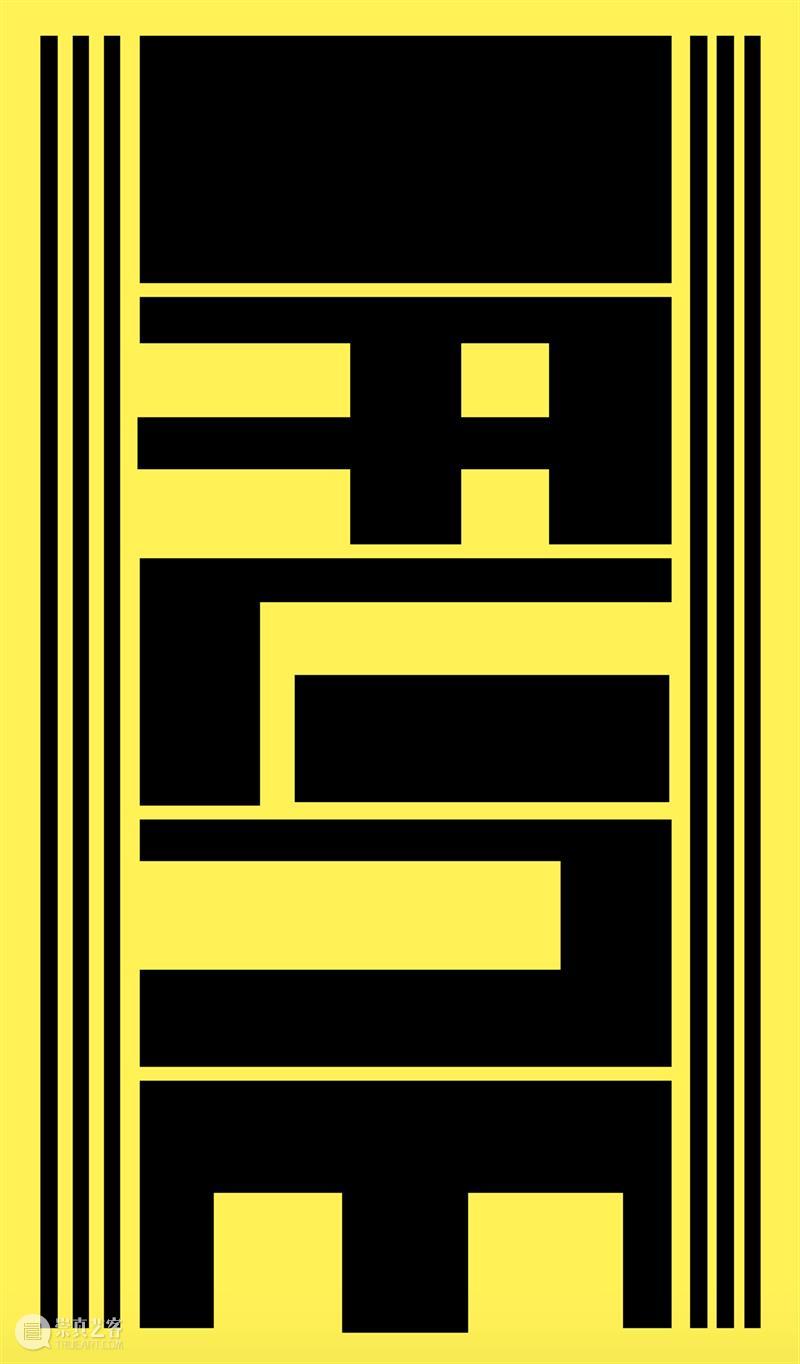

但这并不影响我个人创作的推进,因为我平时就是呆在工作室创作,不需要出门。我的创作目前有三个系列:《水的双关》《作为生命的绢》《什么是真实》, 其中《水的双关》正在筹备10月份的个展,《作为生命的绢》系列的个展框架也出来了,但因为呈现上对空间的依赖性很高,目前还没找到合适的场地。

所有系列都在一如既往的缓慢而紧张地推进中,因为作品制作过程非常繁复,所以做的很慢。

疫情期间天天跟着我们去工作室的失学儿童和他的涂鸦作品

段:如何看待今天所出现的危机,这个危机包括宏观的国家层面的危机,也有个人危机,你如何面对和处理危机?

于:疫情似乎一道分水岭,逆全球化迹象开始不断显露,尽管在这之前中美贸易就已经摩擦不断,但当病毒扩散到全球时,出现的各种排华声音才着实令人感到绝望,可能做一个“世界人”的愿望终将实现不了了。而我们引以为傲的“别人抄不来的作业”,也是得益于特殊时期,疫情赋予了强权最具说服力的正当性。

关于对个人危机的处理和应对,我并不是先知先觉、主动出击的那类人,回想从大学毕业到现在,无论事业还是家庭,我都是走一步看一步。2013年6月我从中央美院国画系毕业,马上就签到了一份不菲的长期作品购买合同,我觉得自己很幸运,因为遇到了两位对我特别好的老师,一位是魏为老师,可以说我大学四年临古的积淀最后能用尽全力地“打出去”,形成自己的技巧和面貌,完全得益于他的点拨。另一位是徐华翎老师,她看了我的毕业创作后主动联系我,肯定我的作品,鼓励我继续创作,并且介绍藏家找我,在这之前我和徐老师完全素不相识,因为她的赏识和推荐,我一毕业就无缝连接地进入了稳定的职业艺术家状态。

疫情期间坚持锻炼的父子俩

2013年的下半年,我老老实实画了半年画,也赚够了“第一桶金”。但整个2014年我都在谈恋爱,现在回想起来都是粉红色的。随后,2015年结婚,2016年生子,2017年读研,接下来的三年里,创作了《水的双关》系列、《作为生命的绢》系列和《什么是真实》系列三个系列的作品,一直到今年7月份,在疫情中从中国艺术研究院“云毕业”。大家都在谈2020的危机,但“危机、危机,危中有机”,对于自己的行业,如果注定要从时代中退场,那也不是随便谁就能力挽狂澜的,体面转身就好。但大多数时候的危机是意味着洗牌,只要行业还在,努力成为怎么洗都洗不掉的那只牌,在我看来比什么应对策略都灵。

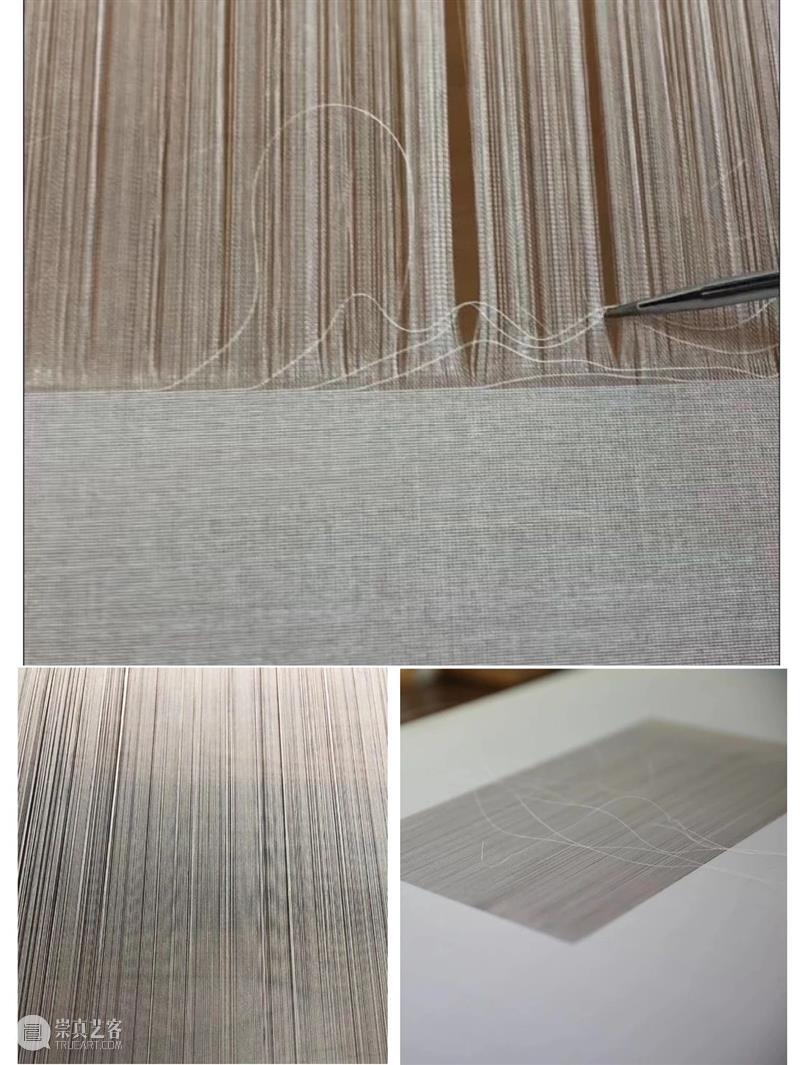

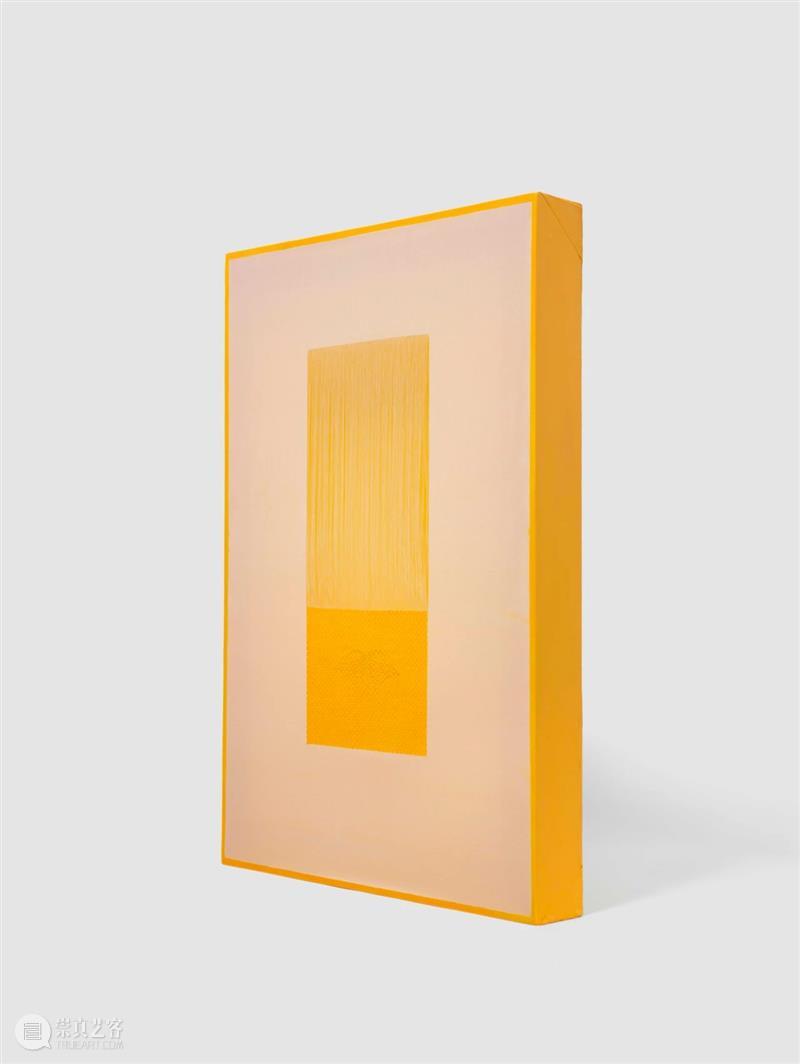

为个展《水的双关》准备的线稿,完全脱自传统中国画线性造型的描绘方式,线稿完成后还要用工笔的方法着色以及用亚克力辅助进行线性分层处理,最终传达出“双关”的寓意。

段:在今天特殊的背景中,有没有对于艺术的思考产生新的变化?

于:《作为生命的绢》系列就有对生命和文明的反思,但其中有过一个延伸系列我一直没敢去做,因为涉及生死和临终关怀,虽然创作方案都想好了,但我始终觉得自己没有足够的情绪厚度去掌控作品。经过这次疫情,深感那些“精致的艺术品”在死亡和灾难面前的无力,我觉得没有必要再继续磨炼技巧或打磨画面了,直面那些最触憾人心的现实,哪怕最开始的呈现会单薄或牵强,只要保证自己内心的那份创作来源不会在制作的过程中变味就行。

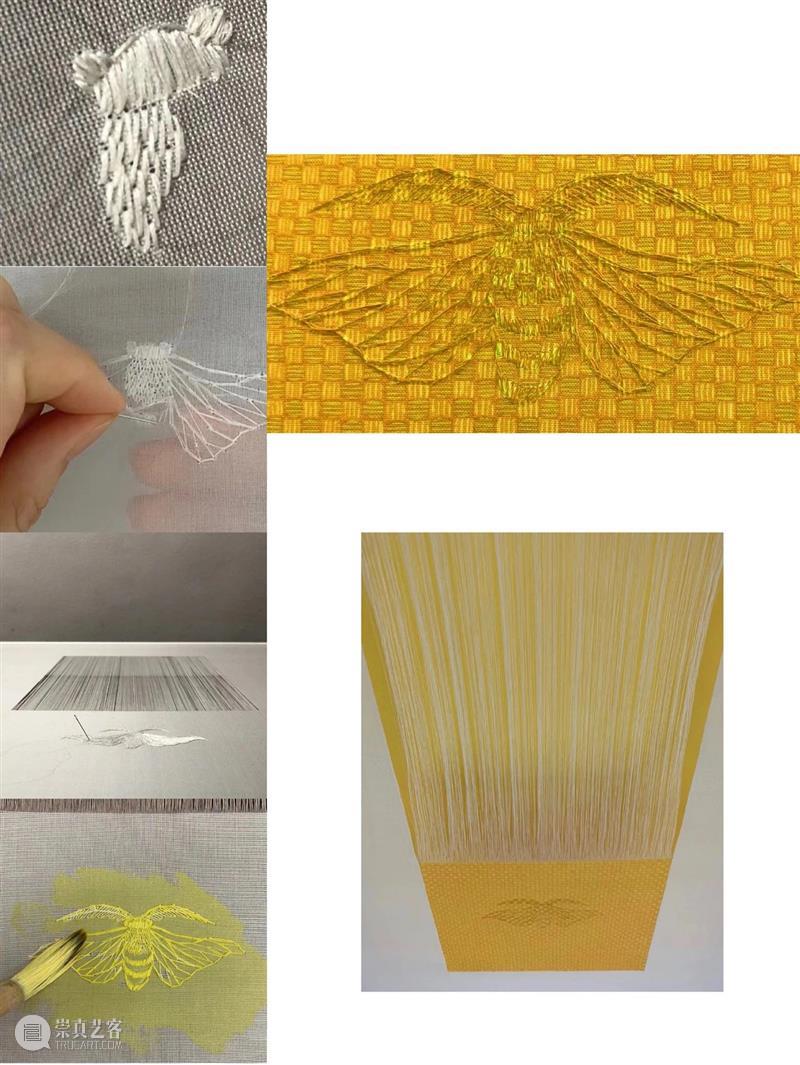

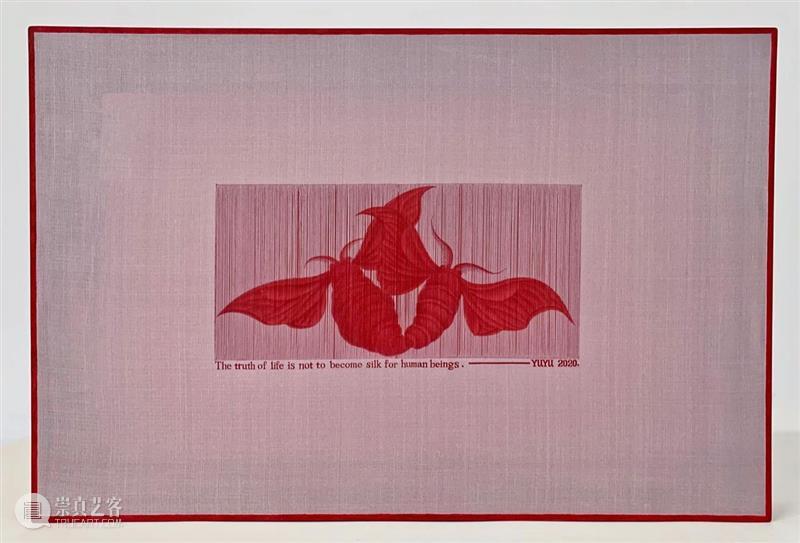

《作为生命中绢》抽丝的过程图,“抽丝”是整个系列的关键词,操作很麻烦,要一根一根抽取,经常有人问我“要是不小心抽坏了怎么办”,抽坏就废了呗,没有废画三千,哪来的技术壁垒呢。

抽下的丝线用来在这块绢上绣出蛾子的图案,“蛾”是消逝在制丝工艺中的一个形象,是蚕被人为中断的一个生命状态。绣好后再在上面画各色丝织品的编织方式,用华丽的丝织纹路将“显像的生命”再次覆盖。

《作为生命的绢-17》2020年 60×40cm 绢本设色抽丝

段:在你看来中国今天的当代艺术缺乏什么?急需要改变的现状又是什么?

于:缺乏独立于“体系”之外的勇气和能力,似乎越“成功”的艺术家越水乳交融于“体系”,这个体系既包括体制也包括人际。我觉得需要一种不怕牺牲的态度,这种态度里面,勇气只占10%,能力占90%。我不会主动选择成为这样的创作者,但如果命运选中了我,也有在这条路上走得酣畅淋漓的决心。

《作为生命的绢-破茧15》2020年 68×68cm 绢本设色抽丝

《作为生命的绢-破茧14》2020年 130×35cm 绢本设色抽丝

《作为生命的绢-破茧12》2020年 60×40cm 绢本设色抽丝

至于需要改变的现状,我觉得现状挺好的,艺术家不至于食不果腹。现在好不容易开始适应了,还是别改变了。

段:你对于艺术的未来判断是什么?

于:我判断艺术在未来相当长的一段时间内不会出现特别大的倒退和进步。

于瑜,1989年出生于青岛。2013年毕业于中央美术学院,获学士学位。2020年毕业于中国艺术研究院,获硕士学位。个展:2018“天香夜染衣”于瑜水墨作品展。群展:“Fresh Takes on Tradition 与古谋皮” (美博艺术空间,北京)“ART021上海当代艺术博览会” (上海展览中心,上海)、“Art成都——国际当代艺术博览会”(世纪新城国际会展中心 ,成都)、“精微•广大――中国当代工笔画名家精品展” (关山月美术馆 ,深圳)、“永生市Immortal City——常青藤计划2018年度展览” (滨海美术馆 ,天津)、“2018在路上——中国青年艺术家作品提名展”(关山月美术馆,深圳)、“区间——当代水墨名家研究展”(威海美术馆,山东)、"水墨何为——水墨概念研究展"(宋庄美术馆,北京)、2017文化部艺术人才成果展” (炎黄艺术馆,北京)等展览。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享