站台中国 | 文献:马可鲁《无名年代》(上-连载1/3)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

无名画会成员在北戴河,1975

「 无名年代 」

每每想起那个时代,似乎依然离得太近,因为柔情与苦恼依然存在。不记得是谁曾说过:“在一生的薄暮时分很难想起和理解它的清晨……光线是不断变化的,对所见事物的理解也不断变化着的。”我始终无法用轻松惬意的口吻谈论过去的那个年代,玩世主义、调侃的姿态也只有六十年代后出生的人们可以做到。我在这里叙述的是二十年前,或是三十年前的故事,一些人与事件、上个世纪七十年代北京地下艺术和它生存与成长的环境。而其间“无名画会”是我生命与情感弥足珍贵的一部分。每每想起那个时代,似乎依然离得太近,因为柔情与苦恼依然存在。不记得是谁曾说过:“在一生的薄暮时分很难想起和理解它的清晨……光线是不断变化的,对所见事物的理解也不断变化着的。”我始终无法用轻松惬意的口吻谈论过去的那个年代,玩世主义、调侃的姿态也只有六十年代后出生的人们可以做到。上个世纪六、七十年代中国发生的革命对人性、文明、社会和文化艺术的摧残扭曲是毁灭性的。社会弥漫的高压政治气候令人窒息,触目所及是人的权力欲望、生杀予夺。时而所闻某人刹那消失。艺术沦为疯狂的宗教般的政治迷狂的工具。理性与良知只能跛脚独行。文革由除四旧开始,那年夏天的一个早晨,我和姐姐一起加入了卖书的行列,身前身后一辆辆手推车,书像山样堆积。莎士比亚全集、俄罗斯文学、古籍、鲁迅文集、甚至连工具书。凡是与过去时代有关的所谓“封资修”的书籍、字画、文物、或销毁、或上缴。而那天的书籍的收购价五分一斤。我的一个朋友、柔弱无害的家伙,就像在巴黎和纽约常常见到的画家,曾经请一些男孩作裸体模特儿。他的油画颓废而又迷人,很有莫迪格里阿尼笔下的味道。后来被邻居告发、政府来人,以坏分子的罪名送入劳改农场,可能发现他的确是个斯文的家伙,便派去劳改农场宣传队。三年劳改、提前释放。当我获知他出狱了便去看望他,问他在做什么,他说在练习书法,随即拿出一迭工工整整的他抄写的毛主席的老三篇。我也曾在北京郊区的山沟里插队,过着日出而行、日暮而归的作息时间,白天下农田干活晚间在棉花仔油灯的灯光下阅读尼采、卢梭、巴尔扎克、屠格涅夫、福楼拜……画画儿则要走三里路到村外林边,生怕被人撞见。与我一同去插队的是我自小学第一天就相识为友的同学,共同由于出身的原因,服从了专政社会中对阶级的划分,结伴又去了山区插队。回忆中昏昏暗暗的屋子、满是灰土的灶台、窗户纸都被撕去卷了烟。炕脚下刻意藏下烟屁备为急需。冬天到了,每天早上醒来,先用镰刀敲碎脸盆中的冰砣,那是隔夜的洗脚水。甚至暖瓶里的水也时而封冻。三人挤在凸凹不平的炕上共享灶火的余温。每次举火做饭,土炕到处漏出呛人的浓烟。我的同学生于优裕的家境,爷爷毕业于牛津,奶奶是清华老校友,父母皆就学于清华。父亲读土木工程系。为梁思成校友。五十年代末的一场政治运动中被打成右派,招致十几年牢狱之灾。七一年的夏日的一天,村里老乡带来一个人找我的那位同学,竟是他的父亲被允许探家。跑来看他的儿子。我知道我应该把有限的时间空间留给他们。便说去买菜。 回来只感觉到儿子的冷漠与父亲的矜持,空气凝重压抑,我意识到了父子间的不愉快。十一国庆节那天,我们仍下地出工了。中午把锄头扔在地里一起拦车回了城里。据他讲父亲回到了监狱。刑期只剩下一年。但因为在伙房私自舀了勺油喝,被告发后批判加上延长刑期。他的父亲受不了精神上巨大的压力,自杀了!那年我和我的同学都年满十七岁。

马可鲁,街景,1972, 纸本油画,19.5x23cm

我苦苦追索过去,却发现已开始失忆,无论如何也无法想起在什么场合与史习习相识相遇,大约是七二年年初。而去年他英年早逝,年仅五十一岁。习习没有敌人,只有朋友。我想不出任何人对他的非议。我和习习的相识早于认识无名画会的任何人。他热爱速写,速写本永远随身携带。速写画得如同它的主人,清秀隽永。当年我们常在一起朗读普希金、拜伦的诗,朗读艾略特的“荒原”。一起读“约翰·克里斯多夫”,读爱伦堡的“人、岁月、生活”,读“麦田里的守望者”,读 “在路上”。共同膜拜尼采。我们常通宵喝酒。七六年夏天我一度住到他那文化部的宿舍楼,在一起度过日日夜夜。十几平米的屋子常常挤满人,青烟缭绕。浓浓的烟草味道弥漫。听披头士和鲍勃·迪伦,两把吉它每天都敲敲打打,喉咙低哑的吟唱那“魂断蓝桥”中那感伤怀旧的旋律。安份羞涩的习习充满幻想,他幻想着犹如“在路上”里的主人翁,驾驶着一辆白色的大“卡迪拉克”,屁股门儿上胯着两把枪横穿美国。驰骋在西部的荒漠。他谈吐像老狄恩、举止分明一个牛仔,早晨醒来站立床头作手扶战刀状,自称是拿破仑。习习也是忧郁的,他热爱马尔凯及马尔凯笔下灰色的巴黎。以至于我们常常通段背诵人、岁月、生活中描写马尔凯的段落。当然还有书中描写的莫迪戈里阿尼、苏金……我也见过他几度沮丧的时刻。一天从我家出来,走到电车站,他突然对我说:“我父亲出事了,走资派”。他眼神目光黯然。另有一次他告诉我沈伟宁从美国来信,对他讲对美国西部极度失望,说在那里极其无聊。而我现在却怀念他那无数抛掷于水中的画作。无数次,无论我们在水边、在林中、在山上写生。他永远不满意他的画作,以至于他仅少的画作被留下。而我却非常羡慕他画中常闪现的铅样的天空、和冷峻灰蓝的色调。 马可鲁,香山,1974-1975, 纸本油画,21x26cm

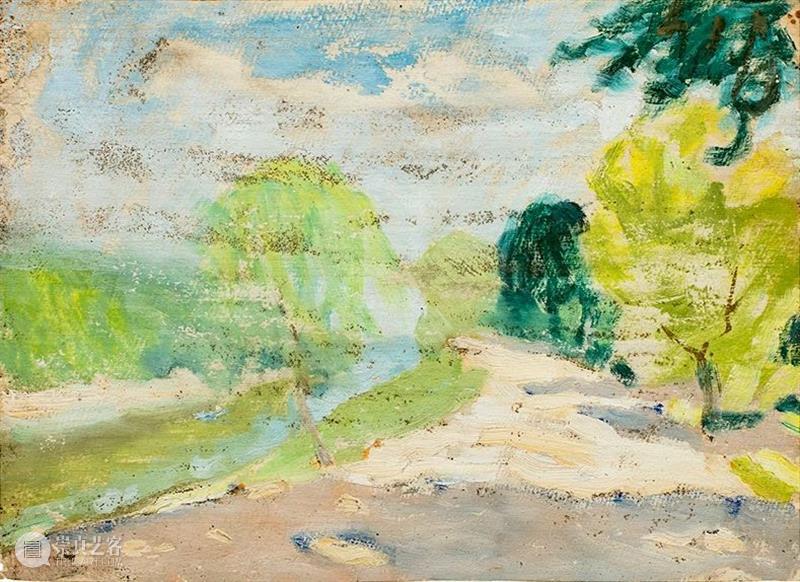

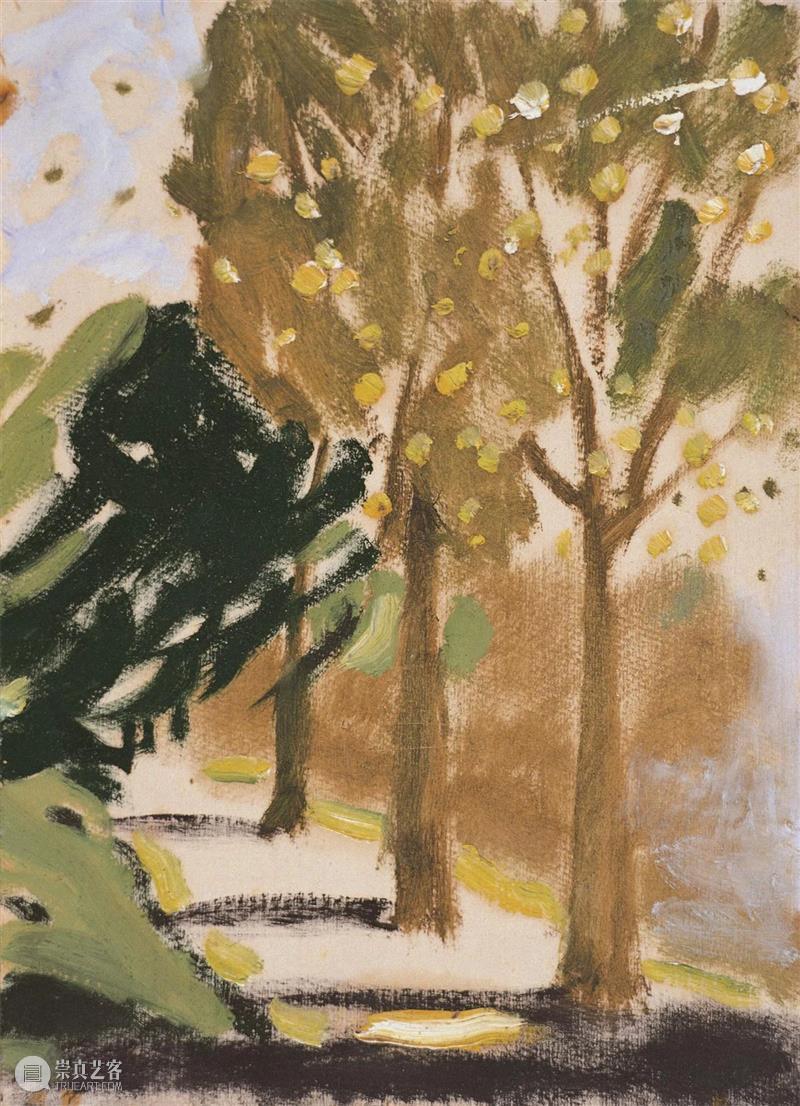

马可鲁,香山,1974-1975, 纸本油画,21x26cm

马可鲁,粉丁香,1975, 纸本油画,23x29cm

罗丹曾说:“一个人是在博物馆里学习绘画的……,一个人应该画他自己时代的图画,然而他是在博物馆里得到这种绘画情感的,这种情感仅在大自然中是无法得到的。”罗丹说对了一半,那是对法兰西画家。而我们确确实实是从大自然获得了对绘画的情感。下面我要谈到的是一度的“玉渊潭画派”与受其影响的,一群梦想家 视艺术为逃亡之路、人格独立、精神自由、维护艺术纯洁的实践者。在七十年代,北京的街头和郊区公园常常能够见到手提画箱的身影。一次次的机缘巧遇,造就了一个个地下艺术的圈子。那时的人们生活贫困,社会政治病态疯狂。惟独年青不缺艺术的激情和梦想。七二年冬季的一场雪,我写生午门,正午的积雪被湿冷的空气中的阳光照射,开始融化。我合上画箱,身边一个瘦高、皮肤黝黑的卷发年青人有礼貌的问我是否能看看画儿。我注意到他右手提画箱,穿了一件黑色的长长的棉猴。我们相互交换看了画儿。他画面用的是灰调子,他笔法很帅的勾画出了积雪中正阳门外树木。而我的画儿很小,但笔触很大,画里最得意处是阳光下的红墙黄瓦与阴影部分的对比,尤其是阴影中呈蓝紫色的积雪。我们走了一下午的路,谈的都是绘画。三十四年后的今天,我在纽约已十八个年头。不知是什么样的缘分、八六年他只身来美,我八八年辗转从哥本哈根飞来纽约。去年夏天他买的单程机票回到北京,而我也已经归期就绪。人们提起无名画会、总会说“张伟马可鲁”。三十四年我敬重张伟。他是优雅的绅士和彻底的唯美主义者。第一届“无名画会展”时候,他的油画“装卸工”引来争议。灰暗的画面,疲惫的工人,那是唯一的一次。但我始终相信当年装卸工的张伟的优雅决不输给日后游荡在纽约东村的那个幽魂。他目光迷离、但暗藏犀利。我欣赏他早年的写生,或明亮、或迷蒙、非常简洁。八十年代后的抽象画,挥洒泼溅、简之又简。张伟也是疯狂的,七二年的一个雨天,我俩儿酒后抓狂,一同在北京饭店后的霞光街冒雨写生。我的画面抑郁阴冷,他口中胡言乱语喋谍不休、将电车画成红色挂在天上。八八年底,整整四个月,他驾驶的红色庞蒂亚克只有手动刹车,在曼哈顿载着我们四处游荡。女人喜欢他,女人都喜欢他。马可鲁,逆光中的钓鱼台,1975, 纸本油画,19x26.5cm

马可鲁,正午的玉渊潭,1975, 纸本油画,19x27cm

年初,纽约的古根海姆博物馆刚刚结束了大型绘画展“俄罗斯”。月前纽约的画友钱大经兴奋的在电话中向我描述着展览中那些相识而又“古老”的俄罗斯名作。他描述中的关于“金身”或“泥胎”的悬念促使我去看看这个展览。古根海姆博物馆大排长龙,一直到背后的麦迪逊大道,多半是说俄语的人。再则便是中国人,我在其间。时间会冲淡神秘感,我始终喜爱列宾的“伏尔加纤夫”,喜欢涅兹切罗夫、苏里科夫、福罗贝尔、列维坦、但却少了些感动。但也不曾失望。这也许源于与俄罗斯“决裂”的比较早。我曾有过一本厚厚的精装俄罗斯绘画。七十年代初被我卖掉了,卖了六块钱。我依然惦念着我们那个年代:我与迈游相识很早,我常常造访他那间小屋。他的画是神秘而造作的,他画任何一个角落,任何一个无意义的局部。厚厚的、勾线的、颓靡而典雅的。我常常在他墙上的小画前,驻足良久,揣摩那种梦游般魔力。身后传来他造作的声音,他喜欢把毕沙罗发音成“皮萨肉”,把德加叫作“杜尬”。屋里散发出一股浓浓的亚麻油与潮霉混合的味道。他便是我前面提到的那个柔弱无害的坐了三年牢的家伙。彭刚的家在北京火车站附近,迈游常常提到他,听说他搞现代派。并醉心与数学与逻辑学。喜欢给他的画加上时态的题目,例如“进行时”或“过去时”。七二年的一天,张伟、彭刚和我去玉渊潭写生,我诧异他如何在三分之二空白的画面用黑色画着水纹,声称齐白石就是这样处理画水面的。可这是油画呀,很久后知道这叫 “象征主义”。我那时的日记分明这样抄录着:“青年人受到大自然和艺术的吸引,就急于登堂入室。而成年人却在长期的游历后确信自己仍在门墙之外。”“没有关系,工作会顺利起来的,只要热爱艺术”。一九七四年的一天,张伟带我去见赵文量、杨雨树、石振宇。在北新桥石振宇的家。其中杨雨树此前曾在史习习处见过。那次造访对我的震撼至今不曾淡忘,我见到的几幅油画中有赵文量画的抱猫的女人、杨雨树肖像、记得还有石振宇画的大尺寸的带大提琴与长号的肖像。此前我不曾见过这样的绘画,我感觉到一种从未体验过的感觉的精确表达的可能性、与画面色彩的辉煌。以及把握色调与用笔的分寸感。与此相似的态度与绘画语言的修养、许多年后又在纽约的大都会博物馆举办的委拉斯奎兹的回顾展上得以再见。赵文量长我十七岁,杨雨树与石振宇也大我近十岁。慕名而来的后生最多时二、三十人。他们仨也自然的担起了师长的义务。如此多人日日出游作画,那份壮观以后未曾见过。大家将画箱改小轻便的很,常常见到手托画箱、站立作画。由于受他们的影响,大家的调色盘干净起来,颜料排列有序,通常有三十五种之多。长期面对自然,对色彩与光线的扑捉。对色彩分隔的画面处理,对于色调的训练有素。以及对于用笔的节省、底色的运用、形成了这个群体独特的风格。我们古人称之为写意吧。我又想起我们的古人在写字做画前通常要:打扫、拂尘、洒水、敬香、铺纸、研墨、礼毕方可作画。这个群体的人几乎没有一个人接受过官方艺术学校的教育。对于艺术的探索和艺术的自我教育与画风的形成体现在整个七十年代。在七十年代中,张伟在白塔寺附近的家几乎成为集体画室。常常去那里的除了我、赵文量、杨雨树、石振宇、史习习、韦海、包乐安、赵汝刚、邵小刚、洪迈恩、汪小波、女画家郑子燕、李珊、王艾禾、杜霞……等。在以后的章节里我会谈到这些艺术家。此时的西方艺术中心,已从巴黎、墨尼黑、柏林辗转到纽约。美国艺术黄金时代的大师已功成名就。极简主义、波普艺术正登堂入室,观念艺术、行为艺术、表演艺术也早拉开帷幕。但这一切和中国当时的社会生活和文化艺术是不产生关系的。艺术家生活于我们这个国度,要么成为国家政治的工具,要么选择自我放逐。没有真正的艺术博物馆,也没有艺术经纪人或艺术市场。你选择违背“社会主义现实主义创作原则”意味自动出局。你执着于艺术,仅因为你热爱艺术。马可鲁,秋水、湖、柳荫,1975, 纸本油画,25.6x19cm赵文量的小屋早已被画儿堆的满满当当、但终日人来人往,无数的夜晚辩论激烈、成为信念确立的场所。昨日的毕加索被徐青藤打倒,今天无辜的塞尚又被拉下神坛,明天又和八大、石涛一起被重新供奉起来、最后总能握手言和。杨雨树最为言辞激烈,席间被他打倒的大师最多,但最后又谦然一笑、放人一马。近乎武断的他常在讨论中一针见血、不留余地、使其他人不禁噤声。他的激烈是性情使然、也是社会使然。他极端犯上、蔑视权威、愤世嫉俗、崇尚不接驾的八大、我还记得他高声朗读:“库尔贝说的对:我反对国家干涉艺术,我是个自由的艺术家!”我们常在一起谈论文学、政治与哲学。从巴尔扎克到托尔斯泰、从帕斯杰尔那克到索尔任尼琴。讨论费尔巴赫的“神学论”以对中世纪罗马教会僧侣阶层的特权本质,了解神权政治的谎言与罪恶。整个七八十年代,在这个群体中,好像没有人在意或谁理会历届官方全国美展,似乎从不提起。杨雨树的绘画是华丽的,温暖的。也常常是温情的。使我常常想起古希腊雕塑那些残存的男子肢体,我诧异于那坚硬石头的质地,竟似乎带有体温。而他作品中的鼓楼与那些风沙下的北京胡同,则诉说着另外的隐秘与苦痛,我能体会、却说不出。我以前从未在杨雨树的作品中看到如此压抑的气氛,我感觉到画中的愤懑。两幅“墙”的的创作日期均是我离开北京的第二年。那年我也曾愤怒不已。想起一位朋友讲的一个故事,那年六月的一个血色清晨、一位从广场撤退的抗争者、一路惊魂未定的走到东华门,从护城河的方向边忽然传来一声京剧高亢拖腔。这位青年从悲情中猛然清醒,原来这座古城几百年的血雨腥风从不曾改变城里人的从容。杨雨树画墙、画宫阙、画寺庙、画北山中的陵寝、画寺庙前枝桠磐结的古树。我知道杨雨树景仰周亚夫、霍去病、石涛、八大、金农、近代黄秋园与刘海粟。他推崇凡高塞尚,却说了不少毕加索的坏话。他是个本质上的温情主义者。我记得他喜欢大路之歌:“我轻松愉快的走在大路上,我健康,我自由,整个世界展现在我的面前……”那年他三十出头,身材魁梧、或白色或湖蓝套头衫、牛仔裤、腰板挺到直直的。他的“白碧桃”超凡脱俗,一身清气。“劫后”贵妃般雍容的醉态、“桃花小门”“静”“晴雪”透露出宋词般清雅的节奏。而“干石榴”则像酒中的极品。杨雨树有着惊人的记忆力,读书时过目不忘。他有着鲜明的社会立场,使他艺术中的个性与绝对主义的特色很容易从他的极其强烈的色彩和绘画结构的阔大原则中得到证明。他有意识的寻找着绘画理念与手法中身份认同的细微差别,他是不会认同人们将他的作品等同于陀兰或鲁阿的。他也无意进入抽象或在意他人将其归类。他更宁愿保持距离,采用王维式的,齐白石式的美学原则。而你也确能从他的作品中参到他的东方式的细腻,分寸与控制。他蔑视波洛克的作品,他称其为太多的动物性的本能的发作。而他的理性是当时无名画会“写意”语言手法探索的不可或缺的基础。那时大家毕竟都穷的要命,终日出游车资不菲,我们大伙儿创造了长途汽车月票的写意画法。只画月票夹露出的一小部分。终于,一次去香山,被查出,杨雨树被带到总站。不管如何盘问,他毅然不发一语。念在只是一群画画儿的,不像坏人。最后被罚了一张郊区月票的价钱。人家把他放了。

马可鲁,通向海边的路,1975, 纸本油画,19x25cm

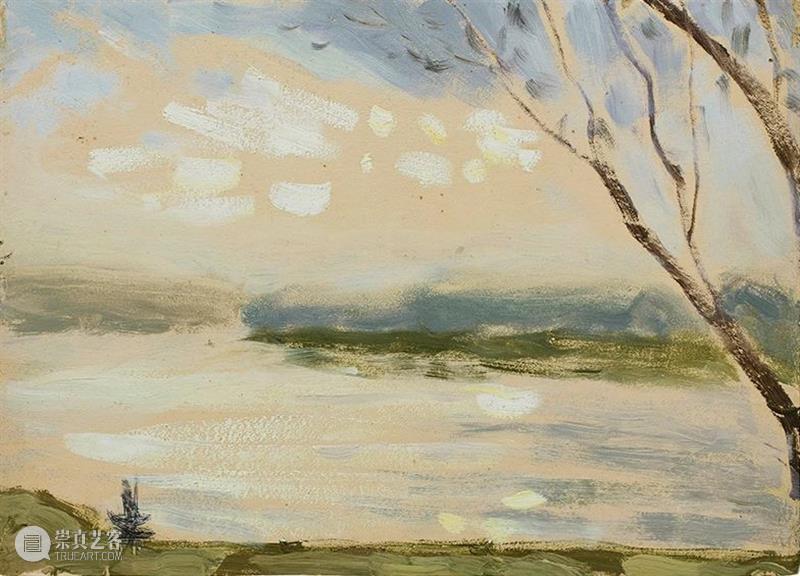

马可鲁,灰海,1975, 纸本油画,19x27cm我曾经毁掉过许多被自己否定的作品,也曾因意外丢失、损毁过许多作品,常常要心痛很久。有时当你想念一幅作品,无法克制寻找的欲念,而又常常因此而徒劳。我画过习习,画虽被整个刮过、但风采还在。我画过杨雨树、画保存良好。我画过李珊、仅存照片。我画过王爱禾、画已灰暗,但已无可奈何。然偏偏想不起最大的一幅郑子燕的半身肖像,现在又在哪里?画面有九十公分高六十公分宽,是画在纤维板上的。相比之下,这是我用心最多、费时最久、斟酌尤甚的一幅肖像。我记得画面中那昏黄的室内光线,人在其间朦胧幽暗。而子燕肤色深深、不施粉黛。与身后镜子相映。画面的色调呈赭褐色,我还记得用掉了许多的橄榄绿。日日开画,我偏等日近黄昏,身后镜中余晖和高光的反射、使她更沐浴一层朦胧。我画了许多次。子燕和习习、包乐安同住文化部宿舍。她曾讲起少时如何同男孩子一起爬墙上树,如何捱过那艰难的岁月,父母被斗、而后父亲辞世、母亲被关牛棚。她又如何为母亲送饭,同时还要照顾弟妹。如何胆怯的白天躲在家中看书、夜间受饥饿驱使到菜站偷菜果腹。我对她素来满怀尊敬,她性情温和,大度而爽快。我至今不曾问过她关于她的父亲,只知道父亲郑也夫,是当年鲁迅的学生中那十一个青年版画家之一。我见过他们那些具有强烈社会倾向,如柯勒惠支版画中那反映劳工阶层与社会不公,及对市井平民的困顿生活具同情心的木刻。如此的正直却在另一场“大革命”的劫难中惨遭厄运。我知道无论我如何尝试描述,也无足抵过她与她家人经历的悲哀。子燕爱笑,说话很少高声,在她经历了这一切,结识了这些朋友之后,才真正落足在了这毕竟的友情与快乐之中。我们整日间谈书作画,她的画朴实无华,不娇嗔,不唯美。画面常见一条船,一颗树,一片水。孤独而静美。一九七五年夏天,她与张伟、赵文量去了北戴河写生。归来后赵文量喜溢言表的夸赞,称郑子燕心有灵犀。而张伟面带沮丧,自言画的不如子燕好。北京的冬天很冷,我和子燕在车辆穿流的清晨画街道,在纷飞的大雪中画玉渊潭湖畔的柳树。手指冻得拿不住画笔。一次被一个小男孩唤去烤火,那男孩捡了一些树枝,将他们堆起点燃。我们俩都很感动。七六年初,韦海帮我修复了一张用过的火车票,我带上全部的几十元积蓄,和我那忐忑不安的心绪。与渴望见到离别十六年有着童年记忆的上海。我十六年未谋面的生母,两个哥哥和弟弟、妹妹。到了上海已经深夜,我径自靠着儿时的记忆、叩开了十六年前那扇家门……不久,韦海和子燕同样靠修复的旧车票来到上海。那晚母亲煮汤年糕招待了他们。这次旅行中韦海和子燕恋爱了。张伟不久也来到上海,但禁不住对李珊的思念,第三天便折返北京,车到济南被查出无票、又没钱,下车后竟沿铁路走了很久,后来匪夷所思的回到了北京。韦海、子燕和我则继续南行。 我们从来都是趁着夜幕溜上车。 半夜或凌晨下车沿着铁路溜到站外。又常常要记住前一站的站名,以防一旦被抓只是小罚。我和二哥、邻居阿第、韦海和子燕去了杭州、苏州、无锡、一路正值江南早春,西湖畔的枝条已绿。 我和韦海子燕借宿在杭州美院宿舍子燕的亲戚家。 终日倘佯在断桥、苏堤、白堤、西冷印社、林隐、虎跑、九溪十八涧及龙井村的山后。我们还去了苏州半塔。梅园正值花季,阳光中满园是硕大团的白梅花。我们也在无锡的小街小巷穿行,在太湖边上作画。南方湿冷的气候把我的手冻得象胡萝卜。这次十六年后的再访,使得我日后多次南行。十八年蜇居纽约,梦里从来是故国。梦中山水、每每惊醒、不能自己。一路自上海回京,又去了南京,这次住在张伟的阿姨家中。中山陵、玄武湖、雨花台、灵谷寺、一一拜竭。我们去了泰山,三人努力爬山,路遇五位老妇人,结伴登顶。无论我们如何努力,每当我们歇息的时候,五位老人总是神态安然的。赶上、超过、她们小脚、裹足、包头、不语、不喘。遇山上人家,便叩开柴霏、以火柴施舍,我们甚为感动。这就是那芸芸众生中那虔诚的朝拜者中的几位。待我们到了山上,听说天黑前他们就到了山顶。是山上的常客。我们在山上等了三日,未曾见到日出。第三天,但只见远远的黛蓝色的山际,高高的亮亮的悬在天边。众山在眼下,一山在天上,这真是个奇迹。待下到南天门石阶,哗哗的烟障如风疾过,瞬时间,一切都不见了,然气团一过、对面仅仅二三十米之遥的山崖又森然可怖。我徒劳无功,如何也画不出这个景象。韦海是骄傲的、帅气的,脸部线条厚实好看。我们从中学时代就认识。进入学校不久,我便常看到他那一举一止的潇洒。很羡慕他和其它几个高年级的人垄断着学校墙上那巨幅油画的制作。手执画笔、及画板上颜料的排列,于我都如魔术般不可企及。我认识他后,常听他讲:造型、造型永远是最重要的。你的形不准!我们一起画素描,一起画油画。他的家在北京画院宿舍,世家出身。我常看到他眼中的轻蔑,而他造型真的比我准。他声音好听,记得他练了好一阵子美声唱法,他的老师是杨洪基,从他那儿我明白了杨洪基和沈湘唱法的区别。我常常起哄和他一起在故宫的筒子河边练声,他轻吼一声,雄厚的共鸣声便从对岸的城墙打回来。但他的缺憾在于音乐处理,他从来没有完整的唱过一首歌。他终也和这个群体的人们如影随形、成为其中的一员。但他的风格却始终保持着他个人的鲜明信念。他曾崇尚俄国的费申、弗罗贝尔、柯罗文、喜爱委拉士开支和马奈潇洒的笔法与造型。喜爱马蒂斯色彩的绚丽。他在画中常大面积的使用浓重的普蓝、钛菁蓝、钛菁翠绿、紫罗兰。他性格中激情的特质、使他偏爱这些近乎夸张的色彩。一九七九年第一届无名画会展览,他展出了一幅色彩颇为大胆的静物画。我与韦海、子燕相处的记忆离不开那次南方之旅,离不开那记忆中荡舟西湖,疾雨中那飘渺迷蒙的西山,离不开那些城市中硕壮的梧桐树、枝桠开张之中露出的那冬末早春的天空,和那阴雨中潮湿的空气。

马可鲁,灰海,1975, 纸本油画,19x27cm我曾经毁掉过许多被自己否定的作品,也曾因意外丢失、损毁过许多作品,常常要心痛很久。有时当你想念一幅作品,无法克制寻找的欲念,而又常常因此而徒劳。我画过习习,画虽被整个刮过、但风采还在。我画过杨雨树、画保存良好。我画过李珊、仅存照片。我画过王爱禾、画已灰暗,但已无可奈何。然偏偏想不起最大的一幅郑子燕的半身肖像,现在又在哪里?画面有九十公分高六十公分宽,是画在纤维板上的。相比之下,这是我用心最多、费时最久、斟酌尤甚的一幅肖像。我记得画面中那昏黄的室内光线,人在其间朦胧幽暗。而子燕肤色深深、不施粉黛。与身后镜子相映。画面的色调呈赭褐色,我还记得用掉了许多的橄榄绿。日日开画,我偏等日近黄昏,身后镜中余晖和高光的反射、使她更沐浴一层朦胧。我画了许多次。子燕和习习、包乐安同住文化部宿舍。她曾讲起少时如何同男孩子一起爬墙上树,如何捱过那艰难的岁月,父母被斗、而后父亲辞世、母亲被关牛棚。她又如何为母亲送饭,同时还要照顾弟妹。如何胆怯的白天躲在家中看书、夜间受饥饿驱使到菜站偷菜果腹。我对她素来满怀尊敬,她性情温和,大度而爽快。我至今不曾问过她关于她的父亲,只知道父亲郑也夫,是当年鲁迅的学生中那十一个青年版画家之一。我见过他们那些具有强烈社会倾向,如柯勒惠支版画中那反映劳工阶层与社会不公,及对市井平民的困顿生活具同情心的木刻。如此的正直却在另一场“大革命”的劫难中惨遭厄运。我知道无论我如何尝试描述,也无足抵过她与她家人经历的悲哀。子燕爱笑,说话很少高声,在她经历了这一切,结识了这些朋友之后,才真正落足在了这毕竟的友情与快乐之中。我们整日间谈书作画,她的画朴实无华,不娇嗔,不唯美。画面常见一条船,一颗树,一片水。孤独而静美。一九七五年夏天,她与张伟、赵文量去了北戴河写生。归来后赵文量喜溢言表的夸赞,称郑子燕心有灵犀。而张伟面带沮丧,自言画的不如子燕好。北京的冬天很冷,我和子燕在车辆穿流的清晨画街道,在纷飞的大雪中画玉渊潭湖畔的柳树。手指冻得拿不住画笔。一次被一个小男孩唤去烤火,那男孩捡了一些树枝,将他们堆起点燃。我们俩都很感动。七六年初,韦海帮我修复了一张用过的火车票,我带上全部的几十元积蓄,和我那忐忑不安的心绪。与渴望见到离别十六年有着童年记忆的上海。我十六年未谋面的生母,两个哥哥和弟弟、妹妹。到了上海已经深夜,我径自靠着儿时的记忆、叩开了十六年前那扇家门……不久,韦海和子燕同样靠修复的旧车票来到上海。那晚母亲煮汤年糕招待了他们。这次旅行中韦海和子燕恋爱了。张伟不久也来到上海,但禁不住对李珊的思念,第三天便折返北京,车到济南被查出无票、又没钱,下车后竟沿铁路走了很久,后来匪夷所思的回到了北京。韦海、子燕和我则继续南行。 我们从来都是趁着夜幕溜上车。 半夜或凌晨下车沿着铁路溜到站外。又常常要记住前一站的站名,以防一旦被抓只是小罚。我和二哥、邻居阿第、韦海和子燕去了杭州、苏州、无锡、一路正值江南早春,西湖畔的枝条已绿。 我和韦海子燕借宿在杭州美院宿舍子燕的亲戚家。 终日倘佯在断桥、苏堤、白堤、西冷印社、林隐、虎跑、九溪十八涧及龙井村的山后。我们还去了苏州半塔。梅园正值花季,阳光中满园是硕大团的白梅花。我们也在无锡的小街小巷穿行,在太湖边上作画。南方湿冷的气候把我的手冻得象胡萝卜。这次十六年后的再访,使得我日后多次南行。十八年蜇居纽约,梦里从来是故国。梦中山水、每每惊醒、不能自己。一路自上海回京,又去了南京,这次住在张伟的阿姨家中。中山陵、玄武湖、雨花台、灵谷寺、一一拜竭。我们去了泰山,三人努力爬山,路遇五位老妇人,结伴登顶。无论我们如何努力,每当我们歇息的时候,五位老人总是神态安然的。赶上、超过、她们小脚、裹足、包头、不语、不喘。遇山上人家,便叩开柴霏、以火柴施舍,我们甚为感动。这就是那芸芸众生中那虔诚的朝拜者中的几位。待我们到了山上,听说天黑前他们就到了山顶。是山上的常客。我们在山上等了三日,未曾见到日出。第三天,但只见远远的黛蓝色的山际,高高的亮亮的悬在天边。众山在眼下,一山在天上,这真是个奇迹。待下到南天门石阶,哗哗的烟障如风疾过,瞬时间,一切都不见了,然气团一过、对面仅仅二三十米之遥的山崖又森然可怖。我徒劳无功,如何也画不出这个景象。韦海是骄傲的、帅气的,脸部线条厚实好看。我们从中学时代就认识。进入学校不久,我便常看到他那一举一止的潇洒。很羡慕他和其它几个高年级的人垄断着学校墙上那巨幅油画的制作。手执画笔、及画板上颜料的排列,于我都如魔术般不可企及。我认识他后,常听他讲:造型、造型永远是最重要的。你的形不准!我们一起画素描,一起画油画。他的家在北京画院宿舍,世家出身。我常看到他眼中的轻蔑,而他造型真的比我准。他声音好听,记得他练了好一阵子美声唱法,他的老师是杨洪基,从他那儿我明白了杨洪基和沈湘唱法的区别。我常常起哄和他一起在故宫的筒子河边练声,他轻吼一声,雄厚的共鸣声便从对岸的城墙打回来。但他的缺憾在于音乐处理,他从来没有完整的唱过一首歌。他终也和这个群体的人们如影随形、成为其中的一员。但他的风格却始终保持着他个人的鲜明信念。他曾崇尚俄国的费申、弗罗贝尔、柯罗文、喜爱委拉士开支和马奈潇洒的笔法与造型。喜爱马蒂斯色彩的绚丽。他在画中常大面积的使用浓重的普蓝、钛菁蓝、钛菁翠绿、紫罗兰。他性格中激情的特质、使他偏爱这些近乎夸张的色彩。一九七九年第一届无名画会展览,他展出了一幅色彩颇为大胆的静物画。我与韦海、子燕相处的记忆离不开那次南方之旅,离不开那记忆中荡舟西湖,疾雨中那飘渺迷蒙的西山,离不开那些城市中硕壮的梧桐树、枝桠开张之中露出的那冬末早春的天空,和那阴雨中潮湿的空气。

站台中国 · 正在展出

点击_站台中国 | 马可鲁《光景:1972-1984》文本

点击_站台中国 | 马可鲁《光景:1972-1984》现场

点击_站台中国|展览《自述》对谈 : 马可鲁&王将

点击_站台中国 | 王将:《马可鲁-春之祭》策展手记

点击_Artforum | 马可鲁《光景:1972-1984》展评

点击_798 艺术 | 马可鲁访谈《光景》与《春之祭》

马可鲁,1954年出生于上海,后迁居北京。从文革时期到二十世纪八十年代间,他独立于中国官方的艺术实践,开启了富有创新精神的艺术生涯,是七十年代“无名画会”的参与者。他参加了1974年的地下艺术展和1979年无名画会的公开展,80年代初开始成为北京抽象艺术实验小组的一员。1988年他赴德国辗转瑞典丹麦,后定居纽约。次年获美国斯古海根绘画雕塑学校艺术基金会奖金赴缅因州创作。1989-1990年就学纽约州立大学帝国学院艺术系,其后于纽约持续创作多年,2006年后他回国定居,开始了全新的绘画实践。Ma Kelu was born in Shang Hai in 1954, and moved to Beijing later. He launched his career in 1970, developing a rather innovative artistic career independent from the official Chinese art practice during the years of the Cultural Revolution and in the late years of the 1980s. Ma participated in “No Name Group” in 1970s. He participated in the underground art exhibition in 1974 and the exhibition of the No Name Group in 1979 in public. In early 1980s, he became a member of Beijing abstract art experimental group. In 1988, he traveled to Germany, Sweden and Denmark, and then settled in New York. The following year, he won a prize from the Skohagen School of Painting and Sculpture Art Foundation to create in Maine. From 1989 to 1990, he studied in the Department of Art, Imperial College, New York State University and constantly work in New York. In 2006, he returned home and settled down, continued to produce abstract paintings. 王将,一位活跃的当代艺术策划人与创作者,从2016年至今策划的机构展览与独立项目近50场,近期主要兴趣集中在艺术社会学与神话学。他在常规策展工作之外,是一位拓展策展语法边界的冒险者,并逐步建立出一种新范型。Wang Jiang, an active curator and producer of contemporary arts. He has been curated about 50 exhibition and independent projects since 2016. His main interests are focus on art sociology and mythology. In addition to his regular curatorial work, he is an adventurer who expands the boundaries of curatorial grammar and gradually establishes a new paradigm.

王将,一位活跃的当代艺术策划人与创作者,从2016年至今策划的机构展览与独立项目近50场,近期主要兴趣集中在艺术社会学与神话学。他在常规策展工作之外,是一位拓展策展语法边界的冒险者,并逐步建立出一种新范型。Wang Jiang, an active curator and producer of contemporary arts. He has been curated about 50 exhibition and independent projects since 2016. His main interests are focus on art sociology and mythology. In addition to his regular curatorial work, he is an adventurer who expands the boundaries of curatorial grammar and gradually establishes a new paradigm.

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

马可鲁,香山,1974-1975, 纸本油画,21x26cm

马可鲁,香山,1974-1975, 纸本油画,21x26cm

马可鲁,灰海,1975, 纸本油画,19x27cm

马可鲁,灰海,1975, 纸本油画,19x27cm

分享

分享