张子康:疫情之下,实体美术馆何为?

编者按:疫情期间,强调公共知识生产以及作品与观众关系的实体美术馆几乎处于失语状态,这给美术馆造成危机的同时,又带来了哪些机遇与挑战?疫情之下,实体美术馆何为?因之催生的一批虚拟美术馆和线上展览,其未来发展如何?带着这些问题笔者专访了央美美术馆张子康馆长,他将从自己经历的三种类型的美术馆、美院2020年线上毕业展、美术馆针对疫情制定的工作计划等切入,为我们带来他的解读。

受访人丨张子康(央美美术馆馆长)

采访人丨杨钟慧(央美艺讯网编辑)

图片丨张子康馆长提供

张馆长您好,央美美术馆作为一座立足于美院的美术馆,想先请您和我们聊聊它建立的契机以及学院美术馆于一所大学的意义。

张子康:中央美术学院美术馆的历史可追溯至20世纪50年代初,原名“中央美术学院陈列馆”,坐落于北京市王府井帅府园校尉胡同中央美术学院旧址,由著名建筑师张开济主持设计,是中华人民共和国成立后建造的第一座专业美术展览馆。

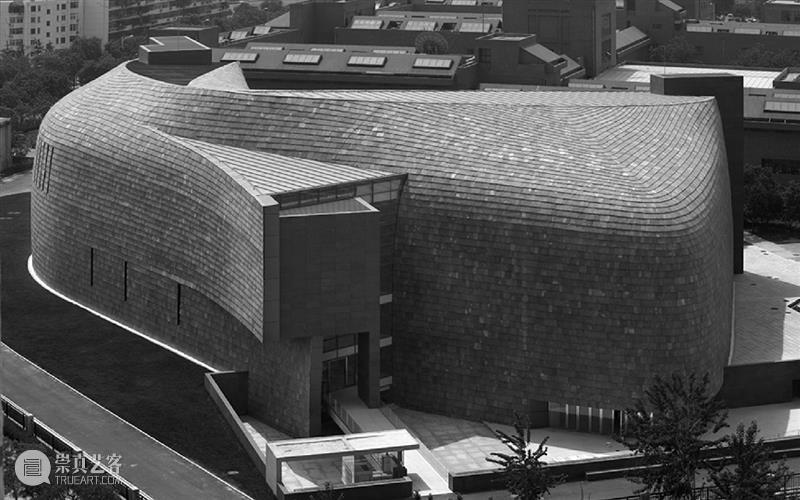

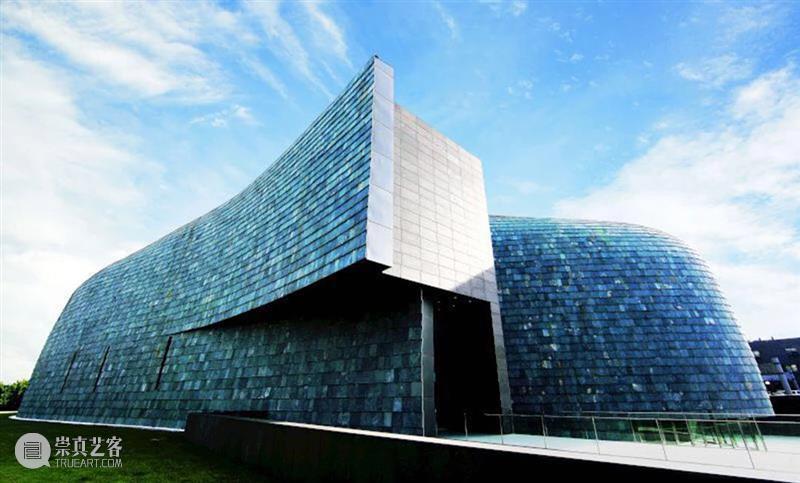

1998年,陈列馆更名为“中央美术学院美术馆”。2008年10月,美术馆新馆落成开放,位于朝阳区花家地南街八号的中央美术学院院内,由日本著名建筑师矶崎新主持设计,它是矶崎新在中国设计的首座美术馆。中央美院美术馆于2010年底被评为首批“全国重点美术馆”之一。

中央美术学院美术馆是一所集合各种美育功能于一身的专业性、国际化的现代美术馆,在展览展示、学术研究、教学互动、典藏修复、公共教育、国际交流、智识传播、文创开发、宣传推广、社会资源合作等方面不断探索,发掘、发挥大学美术馆的特点和优势,与中央美术学院形成多元、开放、互相放大的大美术格局。站在新的历史起点上,美术馆立足大学(中央美术学院)的百年积淀,一方面继承和发扬民族传统,一方面放眼世界海纳百川,持续以锐意进取的精神拓展学术建设,承载新时代中国特色社会主义的崇高使命,在推进社会主义文化强国建设的事业中,在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上,以更高的境界、更宽的视野、更大的胸怀,探索艺术研究的新领域,取得服务社会的新成就,攀登中国和世界高等美术教育的新高峰。美术馆将始终秉承“兼容并蓄、继古开今”的学术理念,用“智识”服务于社会,致力于当代公共文化空间的建设,以全新的视野向广大公众呈现人类的艺术文明,与社会各界分享时代文化。

2008年建设落成的中央美术学院美术馆新馆

疫情期间,强调公共知识生产以及作品与观众关系的实体美术馆处于失语状态,因之催生了一批虚拟美术馆,在这种情况下,实体美术馆何为?

张子康:我觉得数字美术馆会建立一种新的艺术,一种适合虚拟美术馆展示的艺术,一种全方位感官体验的艺术。现在很多美术馆已经开始展示这类作品了,比如让人感受真实流水的作品,它是利用技术还原一个真实语境。我们还需要从真实中感受虚拟世界,比如说我们的梦境,是人身体里产生的虚拟化的东西,这是一个新的认知空间。在这个空间中,我们既可以从真实中认识虚拟,也可以从虚拟中认识真实,两者是一个互动的过程。虚拟美术馆将来一定不只是360度还原实体展览的空间。360度的实体空间还原展具有很强的博物馆和观众认知,比如当我们无法前往展览现场,但可以通过在网络上感受博物馆空间,然后准备作品,因为有的作品是跟空间发生对话的,好的博物馆比较强调作品的观看,空间与作品、作品之间的关系。而一些网络上出现的虚拟作品,超越了实体空间的认知,美术馆必须推动这一类作品的发展。

线上展览的主要概念是云端,它实际上消解了实体美术馆的形态,今年央美的线上毕业展以美术馆展厅为蓝本搭建1:1的数字美术馆,这是出于怎样的考虑呢?

在这样的大背景下,“2020中央美院线上毕业季”呈现了13个教学单位的31名博士研究生、375名硕士研究生、846名本科生的1万多件毕业作品,在中央美院虚拟美术馆54000平方米的9大虚拟展厅呈现,2-3万多件作品通过每个学生的“超链接”,以网页的形式全面展示毕业生的学业成果。这是一个定格于云端,永不下线的“2020中央美院毕业季美术馆”。展览上线以来,访问量已突破千万,覆盖面更是涉及百余国家和地区。这个“始终在线”的2020中央美院线上毕业季不仅是场景重塑和内容呈现,而且配合设置了各种诸如分享点赞、细节放大等主体性、互动性和可操作性功能,使观众的新奇感和参与感得到了空前的提升,与此同时,艺术得以无地域、无国界、无时间限制地更深远地传播。

这在我们已切身经历并且更为熟知的从纸质书到电子书的过渡中也可见一斑。随着数字化的演变,美术馆的发展跟出版面临着同样的如何培养受众认知和习惯,优化感受和体验,以及自身如何重新建构的问题,我们都要突破传统的概念和局限。

比如,纸质书在描述到梅兰芳唱腔的细节时,看文字叙述是听不到声音的,但是电子书可以听声音,还可以看到人物形象。返回到博物馆的数字化,一开始很多博物馆把传统的作品数字化并在网络上公开呈现,这是博物馆数字化的最初概念。

而数字化的作品落实到展览空间,我们需要模拟一个真实的空间,也就是现在很多美术馆在做完实体展览后360度拍摄出来,还原到原来的展场效果,供观众在网络上观看实际展览的虚拟呈现。但事实上,这种方式还只是处于一个开始阶段。当我们考虑做一个纯粹数字化的展览时,面临的如虚拟展览作品的质感等问题就出来了。

随着科学技术的发展,当我们将作品放入一个1:1的虚拟空间中,设置和实体空间一样的光线投射,并最大力度地显示作品的颜色和肌理效果等,这些问题都将得到处理和解决。美术馆要考虑的应该是更前沿的问题,如观看方式导致的创作形式的改变,这个时候属于未来的数字美术馆展览就成为必然。

因为疫情虚拟展览的普及成为可能,而有关虚拟展览的展出形式,展出效果等评论褒贬不一,这个问题您怎么看?

目前,对于一个展览我认为主要存在如下两个方面的问题。一个是博物馆观众的认知塑造和培养需要一个过程;再一个是美术馆的反应相对又有所滞后,无法获取同步的社会认知的更新和迭代。中国的美术馆发展进程相对较慢,所以很多人对博物馆的理解尚存一些比较固化的概念或是一些偏差,甚至于一些已经在从事相关工作的人员,其专业化的认知仍有待进一步的夯实,美术馆自身也缺乏专业化的学术建设和社会推广。我们前一段举办的馆长培训,大家在做交流的时候,我问他们你们想做什么样的美术馆、什么样的展览、什么样的收藏。不论来自什么样的城市,致力于什么样类型的美术馆建设,大家的回答都是想做最好的美术馆、最好的展览和最好的收藏。怀揣这样蓬勃的文化情怀和豪情壮志,以及为此的孜孜付出,是颇为恸人的。但这个好字,究竟要怎样理解呢?我想更多的时候,是建立在评判者个人的经验和认知上的。比如,一个从未见到过毕加索、齐白石真迹的人,他对其艺术创作能否做出合理的发声呢?在没有知识积累,没有相应的经验框架去接纳,就进入到博物馆里面,直面作品,是无法作出系统、客观的评价的。这样一来,又怎样更好地承担起美术馆对于社会公众和文化艺术的责任呢。大家都想要建造最好的美术馆,也都在为此持续努力着,这个愿望和想法是非常好的,也是我们博物馆人要永远坚守的,但很多时候,这个“好”并不能完全地、普世性地、客观性地成立。这是非常令人遗憾的一个现象。所以说,我们对价值的共同认知是有待进一步建构的。

我们怎么去理解这样一个价值认同?如何尊重艺术的专业性,如何对传统艺术重新认知,如何推动和建立现当代美术馆?在中国这是一个价值问题,而恰恰这种价值建立我们是缺失的。比如我们搞学术,知识积累和学习过程都叫学术。如果博物馆推动的学术对社会没有价值,那就是浪费国家资源,辜负社会公众的信任,我觉得这是最大的问题。

从我经历的三种形态的美术馆来看这个问题,从民营美术馆,到国有美术馆,再到央美美术馆这样一种学术型美术馆,这些美术馆虽然类型和自身的定位不尽相同,但都需要我们不断推动一个有话语权的未来美术馆的文化自觉与建设。

步入5G时代,很多以前无法实现的技术观念在不久的将来都将成为实现,可否请您展望一下虚拟展览的未来面貌?

因为疫情平时忙碌的美术馆一下子被按下了暂停键,但是美术馆却没有停止发声,可否与我们谈谈疫情给央美美术馆带来的机遇与挑战?

《古意的生成——明清书画研究展》线上展览现场截图

美术馆每年都有收藏学生作品,因为疫情今年这一项计划是否有变化,请您谈谈美术馆的学生作品收藏。

此外,我们有一个专门的收藏委员会,是由苏新平副院长带领,加上美术馆收藏部几位资深的老师同事,以及从学校学术委员会老师里抽调的几名学术专家组成的班子。一开始的时候,班子会议协同商量一个大致的收藏标准。这个标准,主要是站在美术馆的价值建立上考虑的。简要而言,在创作理念上是非常重视创新的,在技能方面也要求绘画语言要有所突破,此外还要有绘画语言和观念上的创新。

今年的作品收藏,在数量上跟往年差不多,变化的是增加了虚拟作品和文献研究型作品的收藏。这一方面是对美术馆既有收藏体系和内容的一种丰富和拓展,另一方面也为学生艺术家的创作和呈现提供了更多的可能和便利。比如,有一些学生在家里做的作品,想法很好,但受到空间和材料的限制,没办法做出来,就用到了数字技术等创作的虚拟作品。做得好的我们这次会直接收藏他的论文,收藏他所梳理的一条学术线索,未来美术馆将实现这类学术研究性的展览项目,带有文字解读性的展览,然后利用新的科技与之结合,呈现出一个新的模式。

我们做的这种收藏的拓展,也正好符合美术馆未来的收藏方向,美术馆后续将发布今年的优秀毕业作品收藏,大家将可以看到美术馆新增的数字作品收藏部分。虚拟作品往往是从年轻人开始的,他们在这一块的创作会越来越凸显自己的价值,所以在这一块我们是先从大学生开始的,这是一个非常好的开端和发展方向。

顾乘洋 《日常运作》 数字收藏 2020

卢柏沄 《月亮湾核心区规划设计研究》 数字收藏 2020

宋美琳 《合生博物会》 数字收藏 2020

因为疫情,一些架上绘画或是雕塑作品我们还看不到实物,这部分美术馆的收藏是如何保证作品收藏品质的?

陈欣悦 《艮岳》 绢本设色 170x180cm 2020

许泽邦 《人间烟火-米粉》 黏土 30x30x20cm 2020

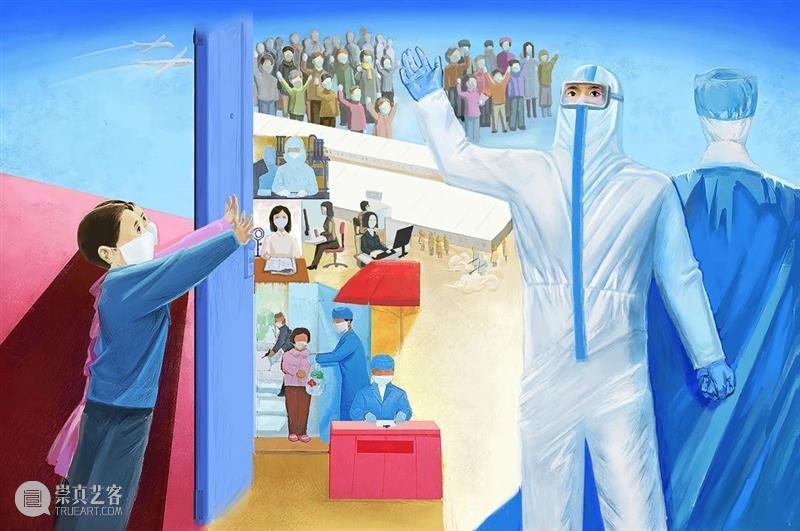

丁思予 《出征》 数码绘画 21260x14173dpi 2020

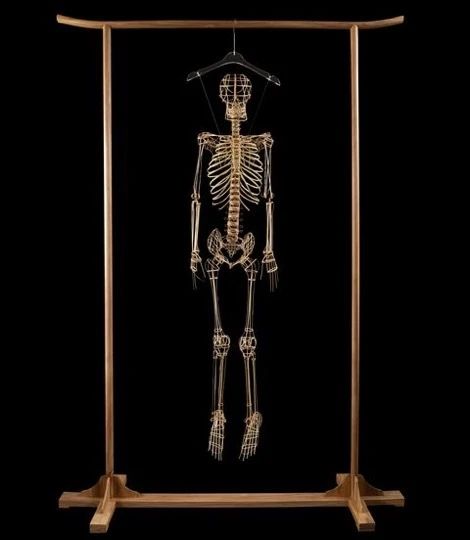

康恒 《骨架》 竹、纸 225cmx159cm 2020

作为一个资深的美术馆人,您经手和过眼的作品无数,您怎样看待学生毕业作品以及它对于学生未来成长的意义。

当然,每一个学生的情况不尽相同,有的学生可能在这个阶段非常成熟,毕加索14岁就画得很写实,我们的年轻学生里面,作品也有特别好的。而有的学生在这个阶段创作还不是很成熟,但是他有独特的想法,观念非常独特新颖,这类作品也是我们在收藏时会考虑的。因为一种全新的创作方式,未来是有可能放大并构筑艺术意义的,发现激发代表未来的新的艺术语言或方式也是一个学院美术馆学术性的体现。

在您看来,在疫情和云展览的双重影响下,学生作品呈现的面貌和往年有何不同?

最后,请您分享一下您这段时间的状态与思考。

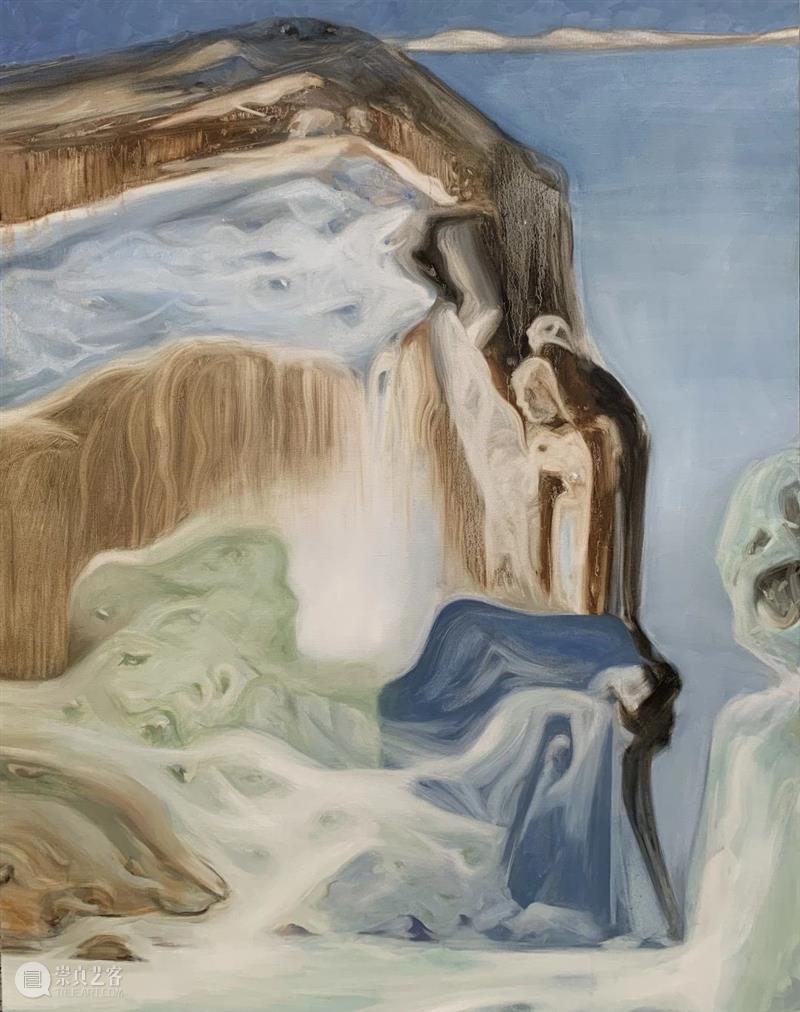

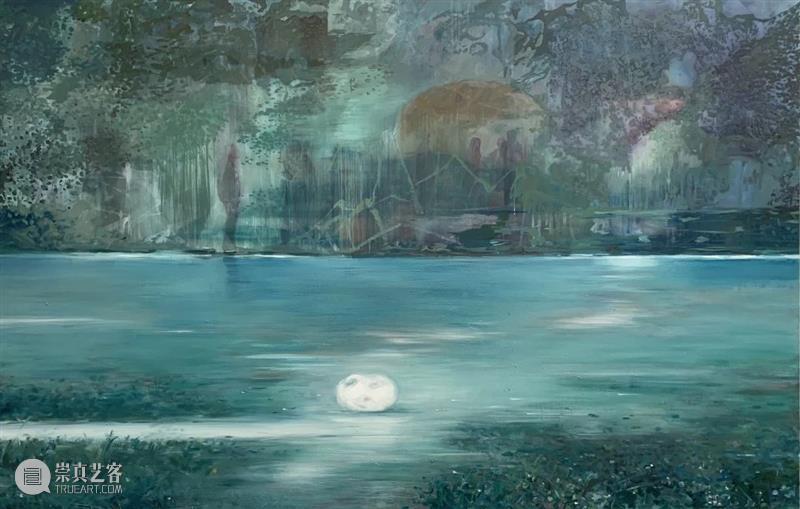

无题2020.5,1.8x1.5m,布面油画

无题2019.8,1.8x1.5m,布面油画

两棵树,1.8x1.5m,布面油画, 2020.2

网之一,1.8x3m,布面油画,2019.2

飘物,1.8x3m,布面油画,2019 .3

识别二维码,关注我们

< 微信公众平台

中央美术学院美术馆

< 官方微博账号

中央美术学院美术馆

< 抖音官方账号

Cafam

< 官方网站

www.cafamuseum.org

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享