倦续黄粱梦,闲倾碧玉杯。醒来还是旧情怀。爱看斜阳沉在碧山隈。浪软温柔海,灯明上下街。中原却被夜深埋。那更秋风秋雨逐人来。

——顾随《南歌子·倦续黄粱梦》

文:段少锋

我与廖明明的三次见面

2019年深秋我第一次去廖明明的tangpu,去之前艺术家刘孟远便向我铺垫了一个当代城市隐士和高人形象的廖明明,那时恰好我和刘孟远做一个济南的艺术项目之后,孟远是实在人,应该不至于诓骗我,于是我完全是想象着一个白衣胜雪的廖明明去了tangpu,到了麦子店西街一番寻找方才找到tangpu所在,敲开普通居民房的房门,开门的正是廖明明,和想象的白衣胜雪显然不同,廖明明的居所即tangpu,廖明明的和我一样喜欢抽烟聊天,恰好tangpu客厅是无法抽烟的,所以我们在厨房抽烟聊天,眼前的廖明明充满了烟火气,像是《艋舺》里的大哥,开口谈的却又是宋元明清,古人高士,厨房的烟火气和烟草的气息,加上聊天的内容形成的反差极其有趣,这好像就是中国知识分子的一直以来的状态:一边是现实生活,一边是无尽飘渺的精神生活。

这好像也是tangpu本身空间的趣味,厨房中随处可见廖明明书法写的纸片,油烟熏陶中这些书法比展厅中更像书法本身,展厅的作品都是有备而来,而生活中的书法才是性情所致,缺少了表演的成分,就好比颜真卿必然想不到写《祭侄文稿》是为了千年之后东京国立艺术博物馆的展览,tangpu的客厅与厨房相比又是另一番情境,确切讲像是展厅中的客厅和餐厅,吃和谈是这里的主题,tangpu的空间上总的来讲是这样,厨房是现实之上的艺术,客厅中的餐厅是艺术之中的现实。廖明明把生活和艺术拧在一起扔在了我们面前:看看,这是一切的本来面目!

在tangpu的第一次吃饭和聊天是一次难忘的体验,一切都恰到好处,连天气都极其配合。厨房中和餐桌上的聊天不必多说,仅是仪式感颇强的流程性就让饭菜变得完全不一样。我想想我自己就是很好的例子,贪吃的青少年时代对于美食的迷恋出于本性,我小时候贪吃之过分简直为了吃无所不用其极,有时候父母不在家翻箱倒柜搜罗一番不过为了一块糖,剩下的偷鸡蛋生吃也是常事,有一次居然偷吃半碗玉米面,我当作炒面居然给生生吃掉了,那时对于食物的态度极其珍惜,一个苹果都吃的极其有仪式感:先啃掉皮再吃瓤。现在工作以后不是说生活质量提高了多少,忙碌和焦灼的生活使得身体虚胖的同时对于食物趋于迟钝,甚至吃饭都快成了工作的一部分,无聊的饭局上度日如年,分明是好好的一桌饭菜食之无味,吃变成了一个惯性动作,也变成了基础动作,好像仅仅是为了掩饰某种尴尬抑或于仅仅喂饱肚子。tangpu的仪式感让吃饭变的简单的同时时间也慢下来了,在廖明明的餐桌上我甚至羞于看手机。饭后是赏画谈艺术,以及闻香,餐桌转眼就成了赏画桌,tangpu的灯光昏暗中廖明明取出珍藏,这种灯光和氛围中,我恍惚古人是不是也是这样饭后雅集赏画谈艺术。至于闻香是一次巅峰体验,明明细致入微的动作和仪式感的流程铺垫,香气起来更进一步,我似乎没有如此专注于气味本身,我是一个对于生活极其迟钝的人,吃饭如此,更谈不上闻香这种事情,这一套流程下来居然让我有些感动,我从自己粗糙的生活中起身转身进入廖明明的tangpu,正是这些细微的动作让我心生感动,与其说关注这些画,食物,或者香,倒不如通过廖明明这一系列流程我真正关注到自己的感受,这些感受在以往快速而忙碌的生活中是被封印的。

第一次的tangpu之行直到凌晨,秋雨在凌晨时分恰如其分的到来,窗外的雨声,屋中的香味,还有困倦却无睡意的人们,这些情景像是文化基因中对于远古的想象一般。雨后离开tangpu,走出去是熟悉的城市夜景,雨后的清凉使得第一次的tangpu体验像是梦一般。

第二次去tangpu已经是2020年的六月,这期间整个世界都变了。所以当我再次到tangpu时竟有些恍惚,半年的时间像是过了很多年,再遇到廖明明都不知从何谈起,正是那时我得知廖明明将在元典美术馆举办自己的艺术项目“tangpu计划”,廖明明详细的介绍了这个艺术项目,既然是计划显然与展览不一样,计划所涵盖的信息量和内容更为宏大,有作品,有人,有饭,有雅集,甚至有做饭的过程,与我初次对于tangpu的印象一般,廖明明把tangpu做成了作品,在这个计划中很难说清楚艺术的边界是什么,每一个参与其中的人都可能成为作品的一部分,tangpu的价值在于艺术之外人与人之间的关系,用美术馆空间展示生活方式,展示人与人之间的关系,这些都成为了廖明明手中的现成品,杜尚把现成品的概念带入到展览中形成了新的观念,廖明明则直接把生活本身放进了美术馆,tangpu本身如前文所述把艺术和生活杂糅在了一起,而把tangpu放到美术馆空间延伸了这一意味。第二次tangpu行似乎真正关于艺术本身的讨论多了一些。

第三次去tangpu地点已经变成了望京的元典美术馆。我们约在下午时分在美术馆见面,不到一个月前想象中的“tangpu计划”成为了眼前的现实,和前两次相比廖明明看上去有些疲倦,tangpu成为美术馆是常态,本身tangpu有展示和收藏,以及廖明明的研究,麦子店西街的居民房像是廖明明的美术馆,应对这一切廖明明从容之至,当美术馆成为tangpu则是一种偶然,这其中意味着巨大的工作量:策划,布展,传播,接待等等,廖明明的疲倦也成了计划的一部分,生活中的艺术和艺术中的生活区别由此可见,生活本身可以是艺术的一部分,因为生活顺其自然生产出艺术,但是用艺术生产生活时意味着博物馆化,展示一种生活方式和艺术会变的劳心费力。忙完开幕之后的廖明明在那天有些放松,他放松的躺在元典美术馆tangpu的地上,像是第一次见到他的样子一样。

三次tangpu和廖明明的相遇恰好处于三个完全不同的背景中,第一次是常态,第二次是疫情高峰之后人与人亲密关系面临考验和重建的时候,这是一种非常态,第三次则是在美术馆空间的“tangpu”计划,这也不是tangpu和廖明明的常态,三种状态中的感受不尽然相同,恰是现实中我这一年对于艺术处境的三种层次:常态、重建、陌生。

第四次tangpu之行因为北京的暴雨预警延后了,和秋雨的惬意相比,北京夏季的暴雨预警风声鹤唳,大有“山雨欲来风满楼”的况味,两场雨中完全不一样的处境,就像是消失的这一年所预示的每个人的处境。

关于“喫”的一切

“喫”是廖明明邀请我参与的“tangpu”计划的第四期活动,一共包括两场,因为沟通的问题和我的疏忽,我一直以为参加后一场,直到廖明明发信息说:“你没出现也挺有意思”,我才意识到我是应该去的,这才心生歉意,接着廖明明又发信息:“错过,也是一种美”。第二场活动前文所述因为暴雨预警推迟,第四次和tangpu的相遇如此坎坷,错过和推迟这些状况使得“喫”变成了难事,喫本身是简单的,其背后是人事,本来简单的事情因为这些不确定的因素变的复杂起来。

“喫”这个字有古意,以前我总读作“qie”,最早真正思考这个字时还不是发音而是文化背景,在《知日》的出版序列中有一期名为《知日·我们在喫茶店见吧》,所以这个字在我印象中是日本文化中今天依然在用的,实际上喫就是吃,发音也是一样的。字义和发音一样,因为字形不一样而多出来一些文雅意味,廖明明将此作为第四期活动主题与tangpu本身的意味也一致,在tangpu吃虽然还是那个动作,但吃饭的人和吃饭的环境不同,吃就变成了喫。

喫一直是大事,尤其是在中国这样一个农业背景的大国中,人们见面打招呼寒暄都与吃饭紧密相关:您吃了吗?这种文化惯性使得我们误以为全世界都这样,直到初中学英语时才意识到老外见面居然要聊天气,想象一下见了外国友人问一句“Have you eaten yet”会多么奇怪。中国老百姓见面不聊天气并不是因为不关心天气,老农民熟记农历二十四节气和时令到底还是为了庄稼,说到底还是为了吃饭,事实上在我农村背景的生活经验中,我的父母和其他的老者对于农历节气了然于胸,而我现在又生活在所谓现代化的城市背景中,有时候经常错乱于农历和公历之间的切换,农民生活的一切都围绕着庄稼和吃这两件事,千百年来没有太大的变化,他们也关心新闻联播,关心山外的世界,最终落实到耕种这一切都关系不大,世界在变,农民的命运变化无外乎关心的还是粮食的事情,无外乎吃饱和吃不饱,吃好喝吃不好的区别,这对于他们来讲才是天大的事情。

喫在我的青少年记忆中几乎是一切,我所出生的黄土高原主要作物是小麦,杂粮和土豆,在相当长的时间内对于吃的想象力理解限制于材料,早饭小米粥和画卷,中午炒土豆,晚上小米粥和画卷,面食和土豆构成了主要饮食来源,这种吃法持续到高中时代离开老家。正是因为材料的单一激发了农村主妇们的创造力,关于面和土豆的做法粗略一算不下二十种做法,我的母亲就是一个极好的例子,面和土豆这两种东西在我的记忆中之所以有不同的形态完全取决于她的创造力,形状和烹煮形式的转变使得做饭就像是我今天所理解的做艺术,材料的有限性和处理方法的有限性内进行创造力的实验,这不就是艺术吗?除此之外,黄土高原上的孩子自行拓展野外的零食来源,比如槐花和沙棘,又比如山枣和甘草,这些是我对于吃零食的记忆,吃激发了主妇们的想象力,也考验了孩子们的拓展能力。2018年我和我老婆回到老家县城,在县城小学门口见到了卖甘草的小贩,买来一小捆尝尝,味蕾上的记忆细胞被激活,我想到的全是小时候的事情,而我出生于浙江的老婆完全不理解这种趣味。

我细细想来我和喫的关系,青少年时期是基于本能和好奇心,大学时代限于饱腹,现在成为了一种惯性和工作,吃越来越变成了一个可做可不做的事情,有时候不想吃而不得不吃的饭局让人更加忽略吃本身。赫拉利在《未来简史》中就这样谈及在今天死于肥胖的人远远超过了死于饥荒的人,这说明全世界内吃变成了一个惯性,当吃成为惯性过劳肥和青少年肥早早出现在面前,问题是真的吃好了吗,也未必,快餐遍地,垃圾食品带来快感的同时摧毁了食物匮乏时代对于食物的想象力和好奇心探索。

这几年来不知为何出现了那么多关于吃的书和节目,在吃这个事情上花费了人们太多的脑细胞,单单饮食文化这一个课题就可以写无数论文,在吃上面穷尽各种想想,有人忙着复原宋宴,比如我就翻过一本叫做《宋宴》的书,洋洋洒洒在纸上恢复了宋代人的吃饭,有的人根据袁枚的《随园食单》做出了袁枚的饭菜,因为没有味精等当代佐料,味道自然不好吃,科技进步惯坏了当代人,包括味觉和嗅觉,没有了现代的味精鸡精,袁枚的饭菜竟然也没传说的那么神奇,科技成果惯坏了嘴和胃,也使得今天的人对于好吃的理解远不同于袁枚的时代。梁实秋和汪曾祺谈吃的文字被文艺青年拿出来演绎一番,竟然也成了畅销书。饭的称呼成了宴不知足,居然要改成膳,根据各种商家传言的乾隆皇帝赞不绝口的食物清单来看,乾隆皇帝和后来的慈禧皇太后一辈子净顾着吃东西了。陈晓卿老师的节目使得吃这些年吃这个事情变成了情怀,变成了传说,也变成了一种潮流,连中国都可以从舌头上展开。

吃变的华丽,变的多样,变的雅俗共赏,变的像是一种博物馆化的生活,夹杂着乡愁等文化概念扑面而来,袁隆平老爷爷解决了吃饭问题,文化人和厨子解决了吃好的问题,而且吃好不知足,还得吃出文化感,廖明明既是艺术家也是厨子,由此可见责任重大。

回到当下,2020疫情期间带来的结果唯一积极的结果是人们重新面对生活了,在以往春节后陷入到忙碌生活中的人们有了足够从容的时间来面对生活和家人,家庭生活中最为重要的一个环节正是做饭,做饭中的夫妻配合,吃饭中的家庭关系使得疫情期间的生活像是回到了上个世纪的城市生活。在没有外卖和奔波的日子里,家里的餐桌成为了一天三次的关系重建场所,在此期间以往被忽视的日常伴随着家庭亲密关系重建起来,要知道,在以往每当我和朋友谈论起生活都忽略掉了生活中的日常,日常变成了一个大家越来越不重视的概念,今天的艺术家生活越来越多的和社交发生关联,日常从生活空间腾挪到社会公共社交场所,这样的日常逐渐成为一种虚假的日常。正是疫情使得这种虚假的日常暂时停止,取而代之的是真正被忽视的日常出现在了眼前。而围绕日常,吃饭又成了绕不开的事情,与以往朋友饭局中聚会不同,家庭餐桌或者朋友聚餐中自己动手做饭,在碗筷和烟火气的渲染烘托中才是生活本来的味道和况味。

美术馆的“喫”也是生产力

廖明明劳神费力的把自己的tangpu搬进了美术馆,在2020年这样特殊的背景中这么做尤其可敬,之所以喜欢廖明明,一来,我吃廖明明的饭嘴软,二来,饭确实好,香也闻着爽,三来,他收藏的东西确实是我没见过的,我近年来一直从事当代艺术,所以中国传统艺术见识浅薄,于廖明明处交流也是一种学习,其四,能把厨房搬进美术馆,想想都是有趣的事情。正是这些原因总结下来使得我不得不好好思考下廖明明的“tangpu计划”。但凡冠之以计划的艺术项目必然不小,从时间上来看“tangpu计划”跨越三个月,三个月中间廖明明需要做的工作量巨大,这是展览本身的形式决定的,不简单呈现艺术而是呈现艺术之中的关系,比如聊天和做饭,赏画和雅集,这些汇总下来对于廖明明是一个长征和接力一样的展览,嘉宾换来换去也,彼此接力,而不变的是作陪的廖明明,可想而知这种艰辛。

在中国,每个饭局都是一个小社会的缩影,饭桌上的坐序和主次之分对应着社会关系,每一个饭桌上人与人之间的关系对应着现实社会的关系,工作聚餐,同学聚会,朋友聚会不尽然相同,文化圈的饭桌也一样是艺术生态的缩影,谁和谁坐在一桌吃饭,聊什么话题,关系疏密只需要一顿饭和几支烟的时间。遇到争论,饭桌可以成为斗殴现场,即便是知识分子酒后也拦不住,几句不合可能打作一团,以前总觉得年轻人容易酒后动手,后来发现世故的中年人更为可怕,饭局失和的背后是未来的各种黑手等待,饭局有时候可能就是战场。当然这些都是少数情况,多数情况什么样的人会和什么样的人吃饭,物以类聚,人以群分,饭局往往也是共同价值观的见证,几杯酒下肚就称兄道弟,陈年老师每次都拉出来演绎一番,最终哈哈大笑各自回家。

还有一种饭局和以上的都不一样,就是有生产力的饭局,我忘记了这种说法确切来自哪本书或者来自谁,大概意思说饭局是一种生产力,尤其是北京的饭局。饭局的形成基于具体的事情,要么业务洽谈,要么要做什么事情攒局,因为做事情产生的饭局不是生产力是什么?廖明明的“trangpu计划”的饭桌有着类似的意义,来的人都带着知识和艺术而来,所以形成了基于吃的各种主题节目。美术馆是知识生产的机构,艺术是知识生产的一部分,廖明明的饭桌也是知识生产的具体场所,那么似乎可以这么说,廖明明tangpu的饭桌就是艺术的一部分,“饭局是一种生产力”带着调侃成分,而元典美术馆廖明明的饭桌上的雅集成为了堂而皇之的知识产出的生产力。

尾声:有几个廖明明?

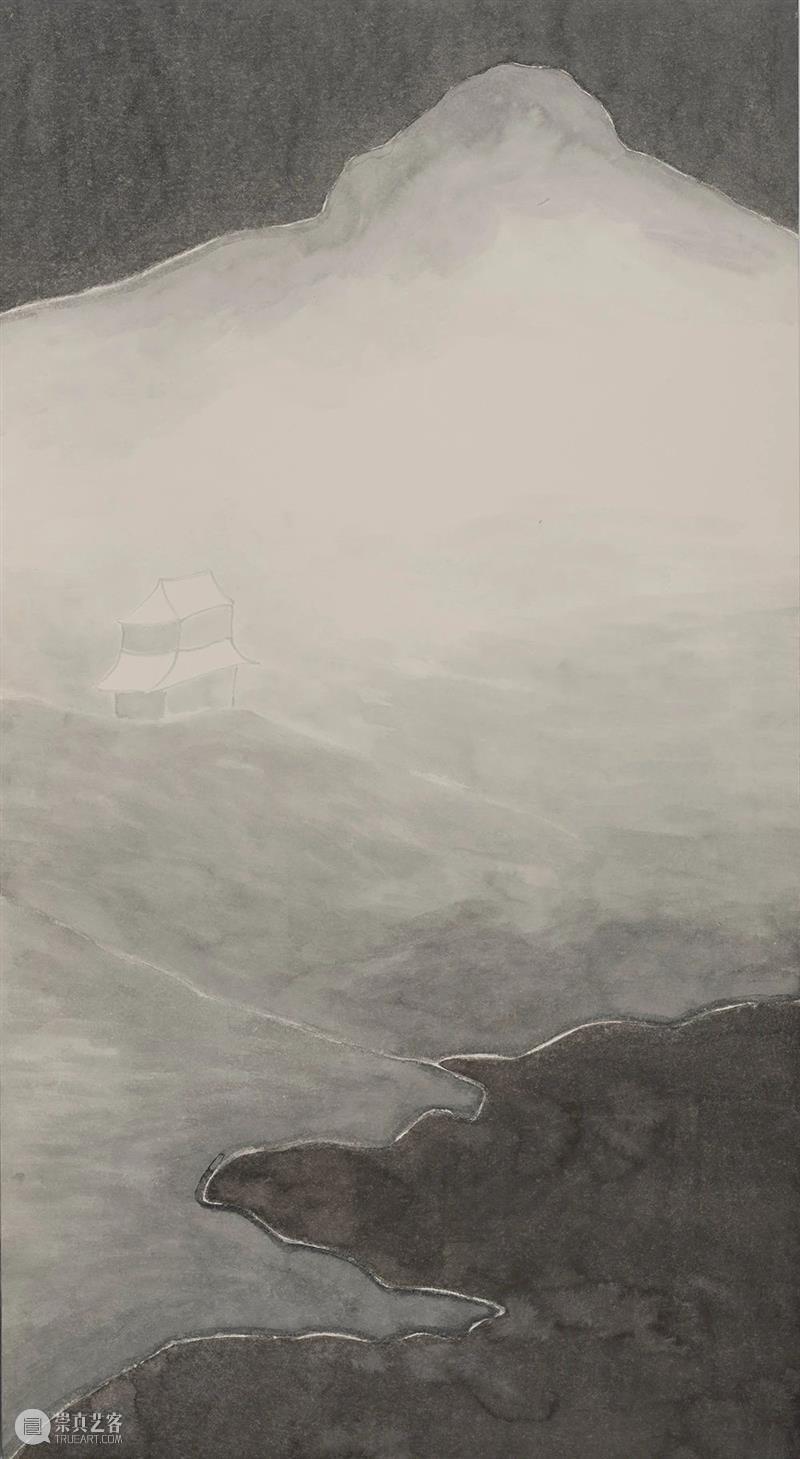

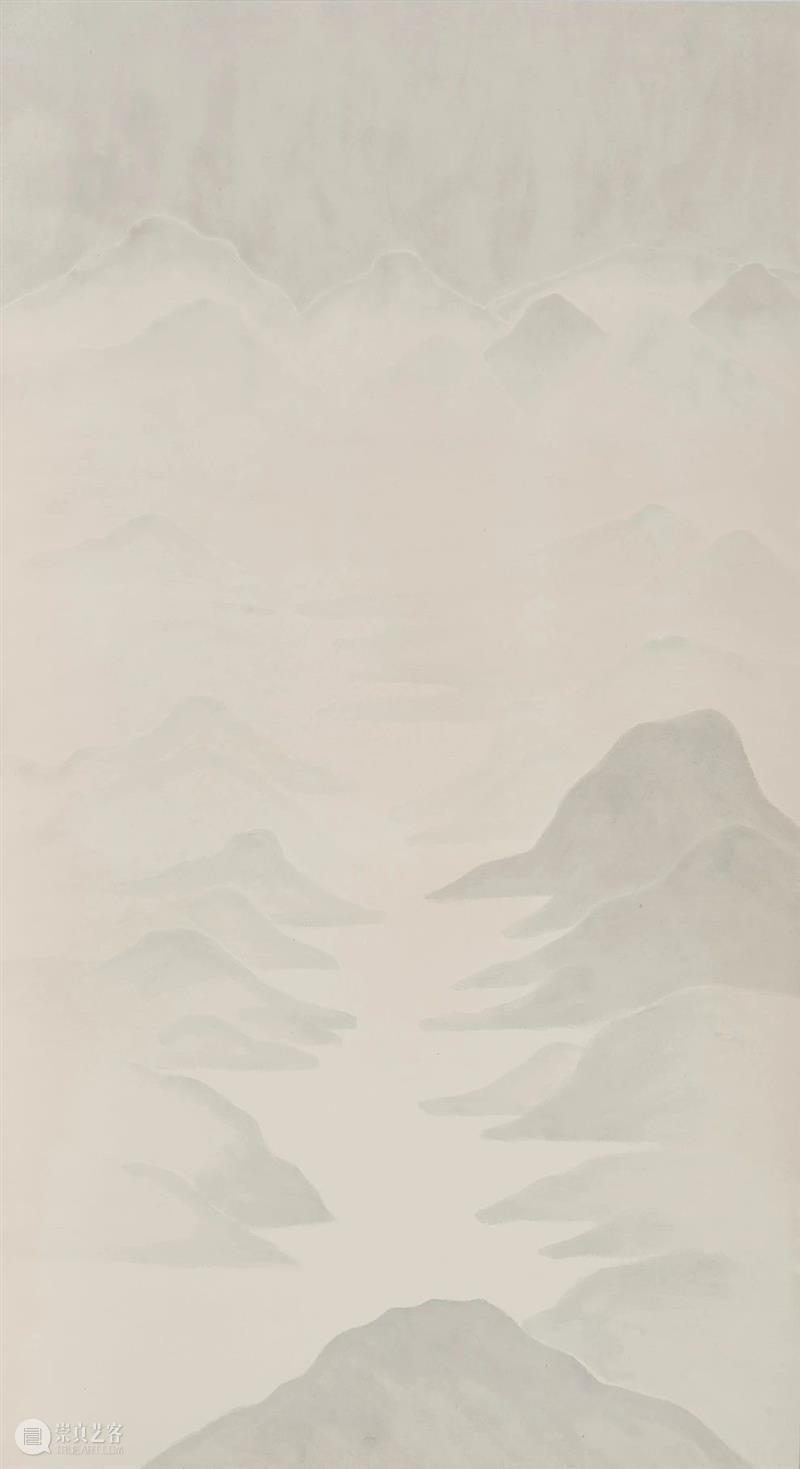

吃是了解廖明明最为直接的办法,吃的过程中会说话,气息和语调,内容和语模式都直接反映出他的本来面目,此外是廖明明的绘画,以前冯兮曾经策划过一个叫做“三个廖明明”的展览,在元典美术馆的展览中廖明明到底有几个?我反正暂时没数出来,我和廖明明的关系非常简洁,所有见面不过前三次的见面,三次的见面看到的三个廖明明的角色远不止三个,艺术家,美食家,收藏家,文化研究者等等这些身份都同时存在着。

“tangpu计划”这个展览也可以称为“N个廖明明”,或者“廖明明和他的朋友们”等等,正是因为这其中的内容诸多,以至于称其为计划吧。我很好奇,其他人以及廖明明自己如何看“有几个廖明明”这个问题。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享