编者按:“西湖美术讲坛——艺术人文之旅系列讲座”由浙江美术馆与中国美术学院艺术人文学院合作,以中国美术学院毕业季为契机,邀请艺术人文学院博士毕业生为广大观众举办专场讲座,以平实的陈述触及艺术史深处的重要话题,形成一个“无墙的学园”。现在就让我们跟随青年学者的目光,回顾庄明博士讲座十五世纪末的虎丘之夜:沈周《千人石夜游图》研究,一起开启2020艺术人文之旅。

中国美术学院艺术人文学院院长杨振宇(主持人):学院为天下学子而设,聚天下群英以成学园。每篇优秀的博士论文正是青年学者漫长修炼的成果,代表着这一学术领域中最前沿的探索。学院似有围墙,实无围墙可言,“西湖美术论坛”所倡导的,正是“无墙的学园”,希望能够让更多的人分享青年学者的最新探索,其中也蕴含着将学术转化为社会创造性能量的观念。庄明同学有关沈周的论文,在一个看似我们都很熟悉的论题中,既立足于扎实的图像文献考察,同时又有令人耳目一新的史学见解,既充分吸收沈周研究的丰富学术传统与资源,又不落窠臼形成新的问题意识与研究格局……我在阅读她的论文之后,也都受益匪浅,不禁再度思考起有关沈周、文徵明等吴门画家的相关问题。这个是要特别感谢庄明博士的。现在她要跟我们大家分享的,只是整篇论文中的一个章节,有关沈周的代表作之一《千人石夜游图》的研究。

写 作 缘 起

初看沈周的《千人石夜游图》时,这幅“古怪”的画就向我抛出了许多困难的问题:诸如,这幅画中新鲜的视角效果具体指什么?它与之前的绘画究竟有什么不同?这种特殊的视角该作何解释?沈周为何要如此表现?等等。在对这幅画的研究中,我所有的考量和阐释,都旨在回答这些问题。并希望以此为基础去回答另外两个更为基础的问题:第一,为什么沈周绘画雅俗共赏,他的绘画中特有的亲切氛围从何而来?第二,在试图理解并阐释一幅画时,在考证与真伪之外,在主题和风格之外,在绘画所从属的画家和历史片段之外,我们是否还有可能以一种新的方式接近一幅绘画,从而使画什么、怎么画和如何看的问题,与画家的意图、历史和文化相互指证。而任何关于绘画的研究——我坚持文杜里所言——返回与作品的接触,是研究的起跳板。

沈 周 简 介

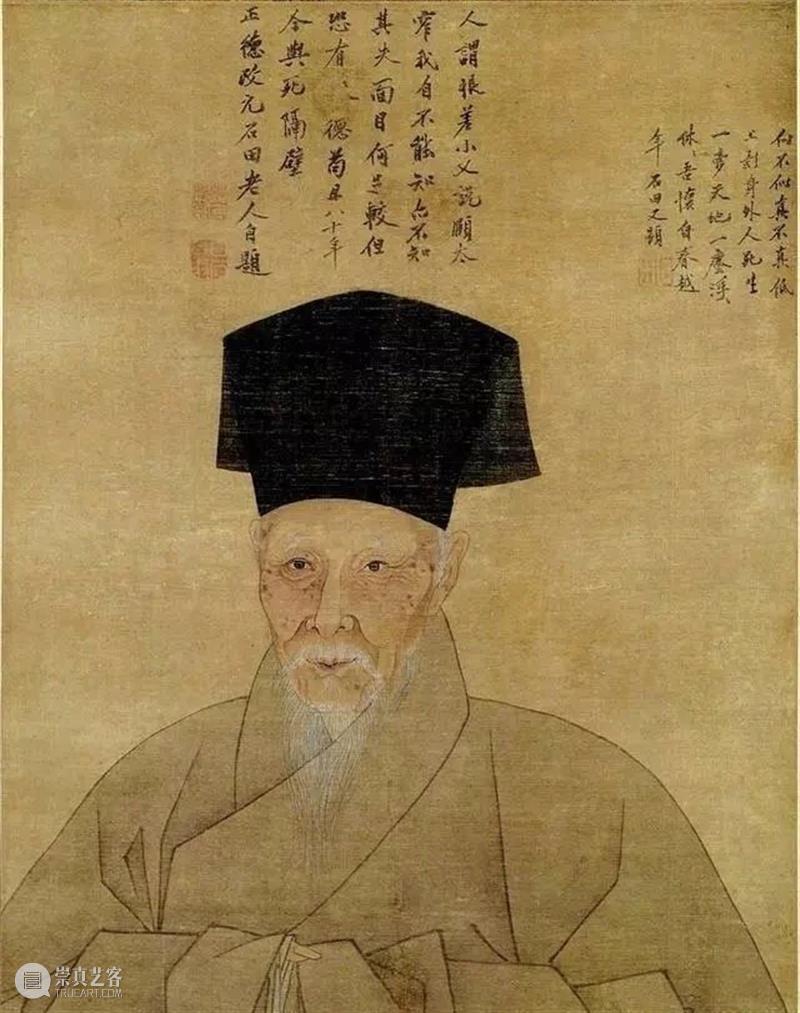

沈周(1427-1509),字启南,号石田、白石翁,明代南直隶苏州府长洲县相城人。沈氏一族自其曾祖沈良在元末时由吴兴避难入吴,入赘长洲徐氏。后两代以力耕为业,积累了相当规模的田产,被选为粮长。沈周一生酷爱绘画,在其子沈维时接管家业后,沈周迁居别业“有竹居”,于其中纵情诗画收藏,闲暇出游郊区山水,但由于奉养父母与个人志趣原因,沈周终身不仕。在15世纪80年代中期(即58岁左右)后,沈周创造出一种具有鲜明个人特征的全新绘画风格,画名远播北京,并深刻地影响了此后苏州地区的画家,乃至明代绘画的整体风貌,被视为“吴门画派”的开山鼻祖。

西湖美术讲坛

2020艺术人文之旅

十五世纪末的虎丘之夜:

沈周《千人石夜游图》研究

庄明

现场图片

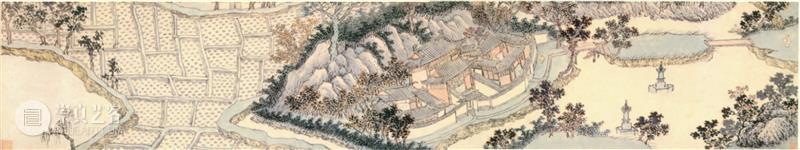

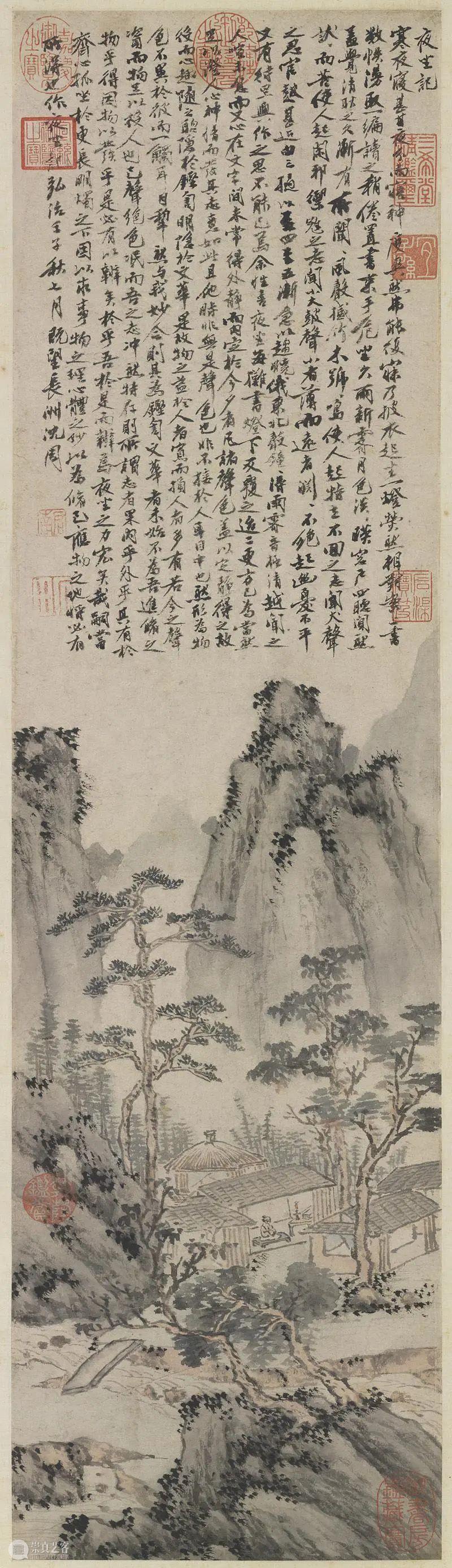

沈周绘制于弘治六年的《千人石夜游图》是一件一反常态的作品:这幅画给予观者一种奇妙的观看体验,如同台下的观众凝视舞台;舞台之上,一人策杖迎面走来,像一位即将匆匆离场的演员。而留给观众则是那块空无一物的舞台。

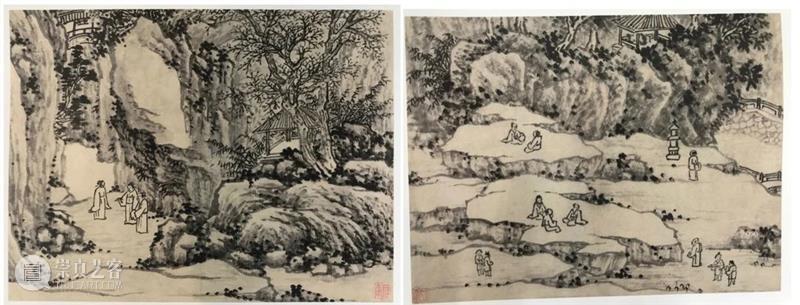

图1. 明 沈周 《千人石夜游图》 辽宁省博物院藏

图2. 明 沈周 《京江送别图》 北京故宫博物院藏

图3. 明 沈周 《草庵图》 上海博物馆藏

将这幅画与沈周他其他成熟期、尺寸相近的作品相比,其特殊之处便愈加明显:首先,这幅画没有使用传统的全景式构图;再者,这幅画没有使用山水画的常见元素。而是以一种极端特写视角,蓄意破坏了景物的完整性,描绘了一个简单、有限而奇特的空间。

那么,这幅画究竟如何、为何一反常态?

一、历史中的虎丘游与绘画中的千人石

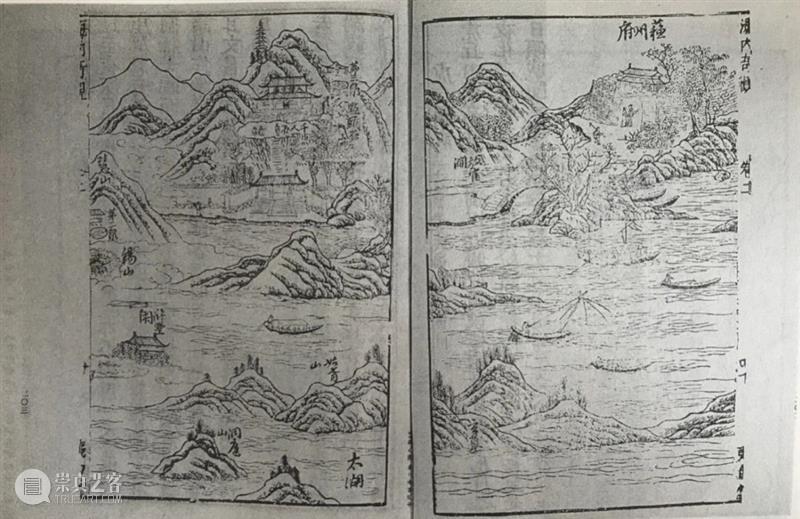

自元末至明中期,是虎丘景区化与图像化的发端。王蒙的游记展现出虎丘游方式与视角的转变:虎丘不再将虎丘视为普遍的可供登临的山、或可供造访的某一景点,而是一个自山下至山上、兼含景点与风景、需要整体游玩的景区。与此同时,有记载的与虎丘相关最早的绘画——朱德润《游虎丘图》,恰于此时产生。

图4. 晚明《虎丘图》,木刻版画,出自杨尔曾辑,

《海内奇观》,卷二,页40-41

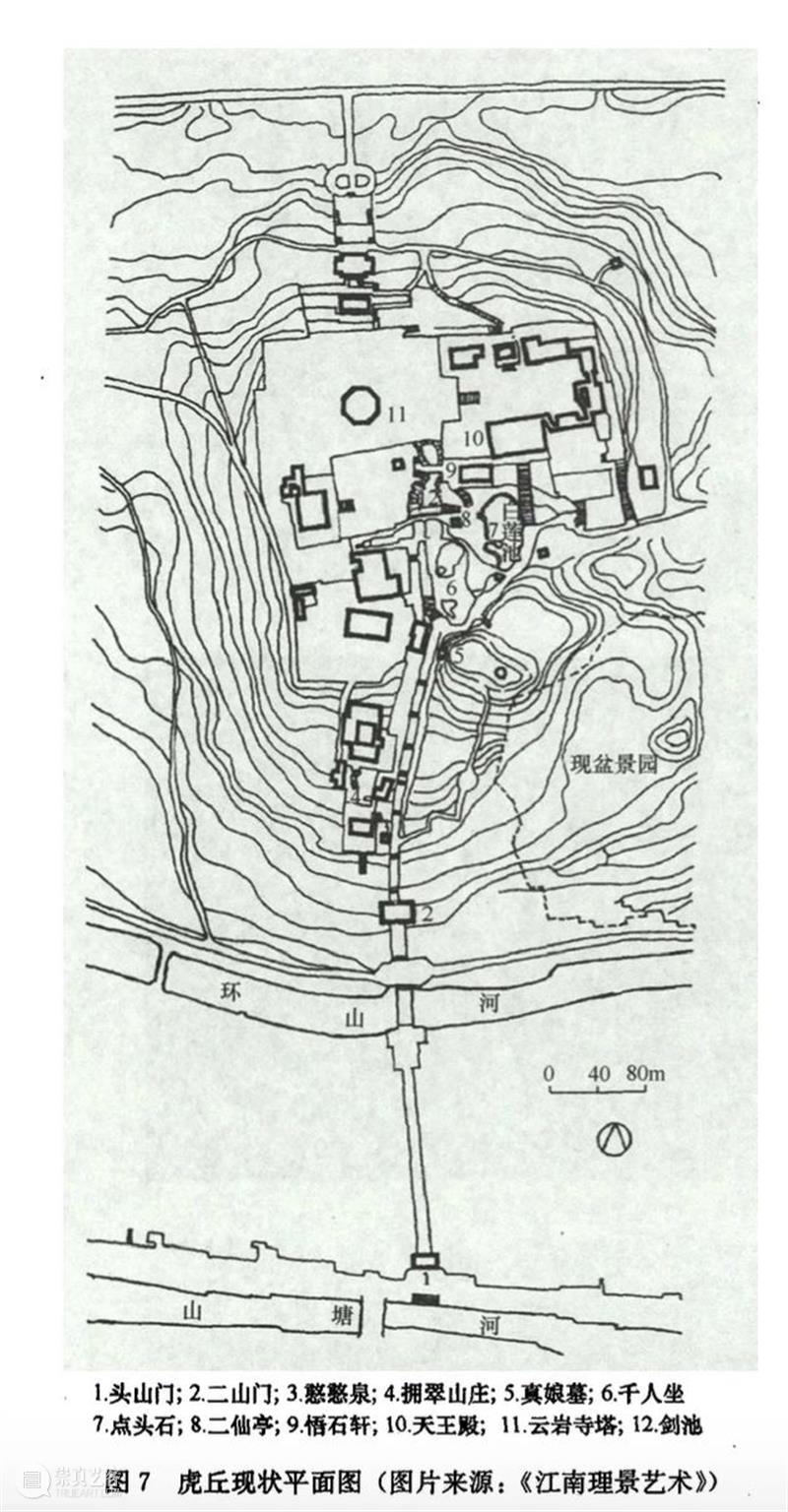

值得注意的是,在图像上通常作为虎丘标志的虎丘塔实则并非游赏的重点,而千人石——作为登临游玩虎丘的中转点——才是虎丘景区的真正核心。这来源于千人石作为虎丘标志性中转站的地位,虎丘的重要景点大多围绕千人石分布,如剑池、可中亭、白莲池、点头石、放鹤涧等。我们可将此称为“环千人石风景区”。

图5. 虎丘现状平面图 出自潘谷西,《江南理景艺术》,

东南大学出版社,2001年,第269页

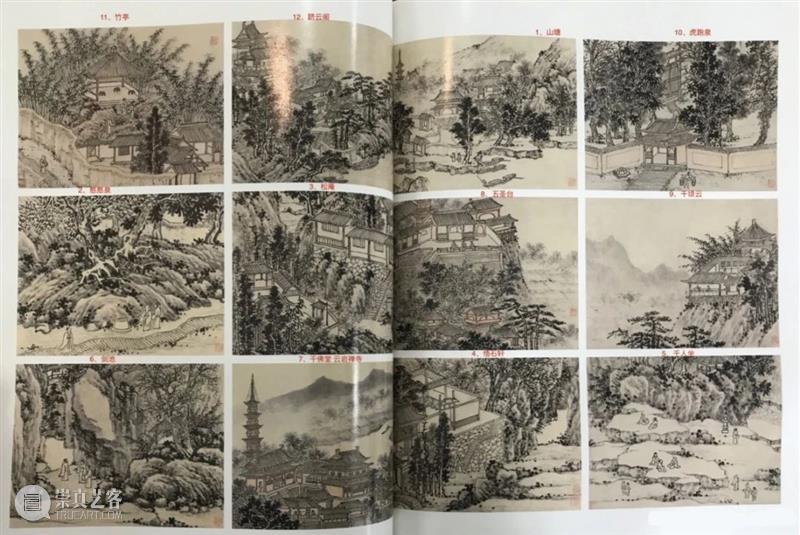

现存最早的虎丘图即沈周的《虎丘十二景册页》,其中第五帧“千人石”与第六帧“剑池”所绘即环千人石风景区。

图6. 明 沈周 《虎丘十二景图册》 第六帧“剑池”(左)、

第五帧“千人石”(右) 克利夫兰艺术馆藏

沈周不仅描绘了环千人石的标志性景点,也创造了一种描绘虎丘的图式,在明代以虎丘为主题的绘画中,我们可以看见对这一图式的反复使用。

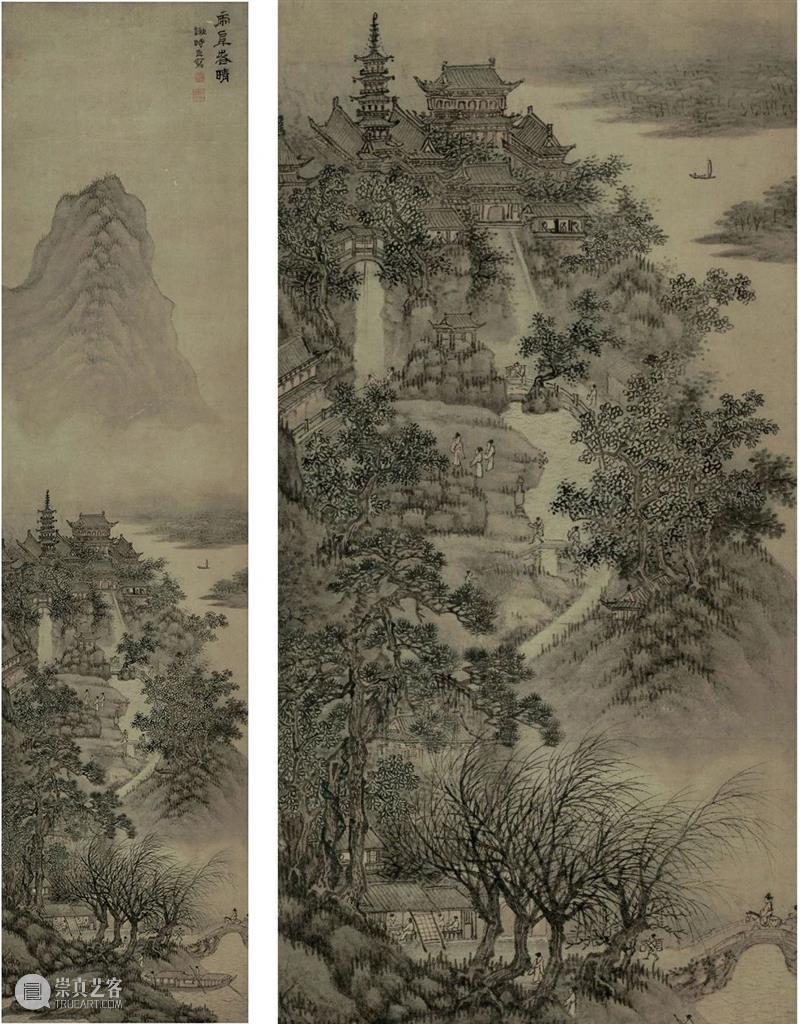

图7. 明 谢时臣 《虎阜春晴图》 辽宁省博物馆藏

图8. 明 钱榖 《虎丘前山图轴》 故宫博物院藏

可以发现,尽管画家们有所取舍地使用了沈周的图式,但千人石各个景点之间中的空间关系,一直保存着稳定,且与真实的千人石环境是一致的。

如此,我们发现《千人石夜游图》的两种“古怪”之处:其一,它并未使用图式,也没有画用于辨识千人石的标志性景物;其二,画中千人石过大,比例失真。那么,沈周为什么这么画?

二、十五世纪末的夜晚与夜游者

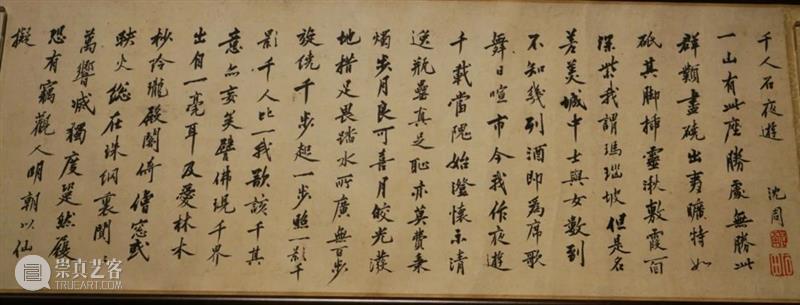

成化十五年(1479)四月九日,沈周夜游千人石,为眼前夜晚的殊异景象而心醉神迷,写下长诗。14年后,即弘治六年(1493)五月,杨循吉与沈周两度和诗,沈周应藏家之邀抄录诗文配以图画,并由徐霖代为抄录诗文,成为我们现在所见的长卷。

图9. 明 沈周 《千人石夜游图》拖尾沈周自题诗

辽宁省博物馆藏 程慧摄

那么,沈周为何因夜景兴奋?景之“异常”又指什么?

首先,对古人而言,夜晚是一种禁忌,历朝历代明令禁止夜游。因而尽管夜晚可以成为诗画的主题,但这些夜晚被限定在房屋内,游的范围也在一墙之间,不论是达官显贵的庭院,还是百姓的屋舍,夜晚只能在家中、庭院中、或者透过窗户观看。而真正户外山林中的夜晚是罕有人涉足的时空,这是异景的第一层含义。

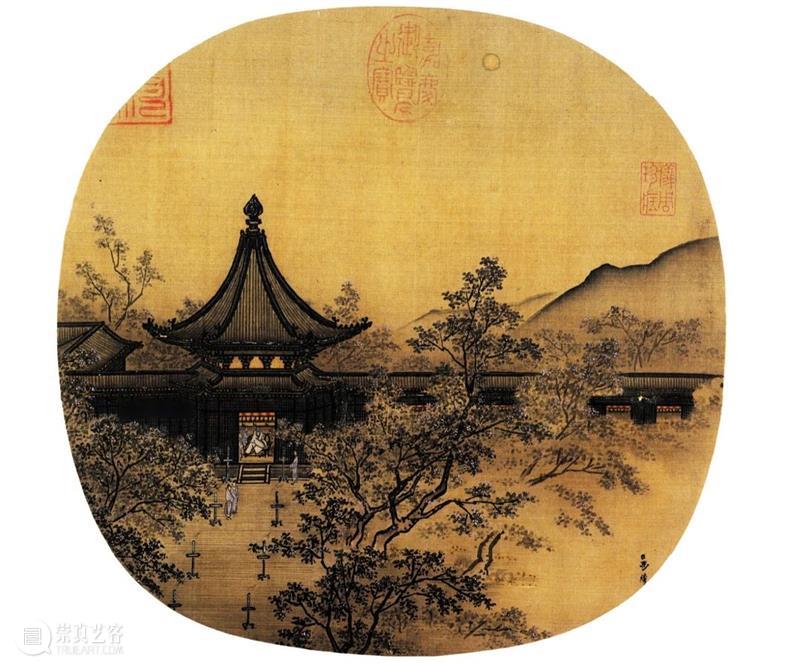

图10. 南宋 马麟 《秉烛夜游图》 台北故宫博物院藏

十五世纪,随着苏州城市化、商业化程度的加深,虎丘山中五方杂处、人声鼎沸,俨然城市的翻版,这种景象就体现在沈周的《虎丘十二景图册》中。因此,异景的第二种含义是,与白天热闹非凡的虎丘不同的夜晚无人的千人石。

图11. 明 沈周 《虎丘十二景图册》 克利夫兰艺术馆藏

在沈周之后,户外夜游渐趋流行,而抱怨虎丘的五方杂处则成为了文人的惯用说辞。到晚明时李流芳就认为,虎丘平日根本不可游,只可夜游。

可见,夜游的背后是时间、空间、身份秩序的松动和改变。文人从城市逃往山水,从山水逃往夜游,对夜游的发现帮助文人将不断拓展的公共空间暂时夺回,纳为私人的审美空间。时、空被文化切割为细小的碎片,成为无形的屏障,将大众与精英间隔,这或许是城市化的必然结果。同时也意味着,文化中蕴藏着冲破制度性边界的可能。

三、夜游、夜坐与感性空间

在电灯发明之前,夜晚是听觉的,而非视觉的。视觉的离场,促使人从外部世界退回内心世界。

沈周夜晚在千人石上来回踱步,想到了千人石的典故,既而引发了两种想象:其一,环绕的行走使不足百步的千人石仿佛有千步之广;其二,移动的影子使孤身一人的画家仿佛有千人在侧。而这两种想象正来源于夜晚独特的身体体验与动静之辨的禅思的相互催发。其后沈周自嘲自己的想法是佛教所谓的“妄”,即因生分别观和执著心而产生的虚幻不实。但事实上,排除了我的“妄”,就不存在“异”的体验。因此,《千人石夜游图》所展现出的刻意失真,是因为画家并不意在呈现客观真实的千人石,而是要表达感性体验中的千人石,这幅画就是画家的“妄”念,而画中透露出的亲密与沉浸均来源于此。

最后,沈周对主体体验的强调,我们还可以通过另一幅画《夜坐图》中的《夜坐记》加以说明。沈周因夜晚静坐倾听夜晚的各种声音而产生出三个疑问:首先,为何往日没有听见声音;其次,为何今日听见声音;最后,“志”究竟来源于外物还是内心。沈周通过思辨最终认为,“所得”不在于外物或者内心,而在于内心对外物的体验,知识与艺术的表达应以感性的体验作为前提。

图12. 明 沈周《夜坐图》 台北故宫博物院藏

作 者 简 介

庄明,中国美术学院艺术学理论博士,曾任商务印书馆上海分馆编辑。

供稿:李哲宽

编辑:洪子又 王子伊

责编:公共教育部

免费注册成为浙江美术馆之友

享受更多会员服务

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享