“铃”是以金属等材料制成的响器,体内垂一小舌,摇动发声;“铛”是形容撞击金属等器物的声音。

人们把“铃”及其发出的声音“铛”连在一起,称之为铃铛。

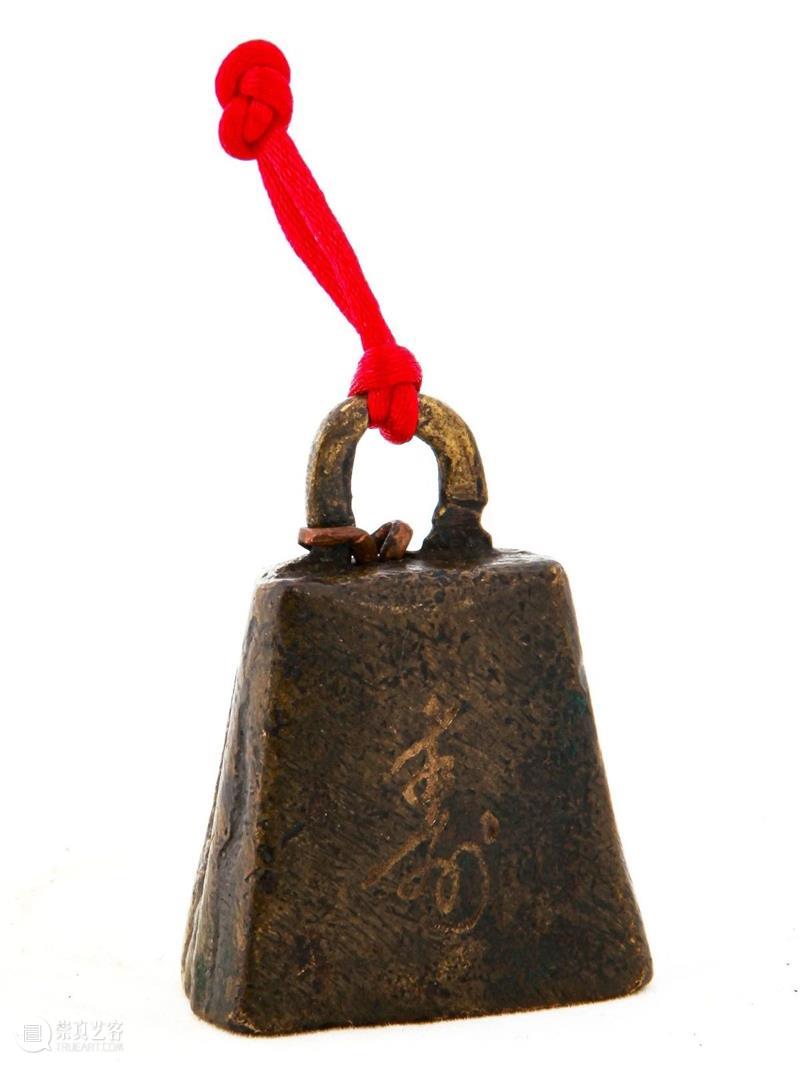

我国铃铛产生的历史,几乎可以穿起整个中华民族的发展史,《诗·周颂》中有:“龙膝扬扬,和铃央央。”体现军旅之气势;每遇大祭祀,即“鸣铃以应鸡人”。我国古代铃铛以铜制为主,称作铜铃或者老铜铃铛。时至今日,在出土器中,除被演绎的乐器外,纯粹的铃铛多与马具、兵器伴随。

黄河中下游流域从新石器时代中期开始就存在铜铃,一般被认为是某种祭祀中使用的器具。从出土情况看,主要分布在山西、河南、安徽、河北等地。山西襄汾陶寺墓地出土的一件铜铃, 属于目前我国最早的铜铃。陶寺铜铃的发现把我国铜铃的起源时间又向前推进了一步, 说明在龙山文化晚期, 铜铃就出现了。铜铃可能是由陶铃发展而来的, 因为在陶寺铜铃的同时或略早发现了与铜铃形制相仿的陶铃。

商周时期,各种铜制铃铛便如雨后春笋般叮铃铃叮铃铃地在人间响个不停。《汉典》如实记载:铃,半裂以出声,锢铜珠於内以鸣之。形声,从金,从令,令亦声。“令”意为“命令”、“指示”。“金”与“令”联合起来表示“用金属响器发出声音信号,指示人们立刻按照预定程序行动”。由此可见,铃的鸣响或声音,可作为信号,直到今天的上、下课铃、闹铃均有此派生。风铃、车铃、驼铃、马铃、执铃、狗铃等,有些一直沿用至今。最早的车铃,即鸾,置于轭顶上,其状为一镂空的圆球,内含一小石,周边有环,下有一柄连铸一扁方銎(qióng 斧上装柄的孔),此扁方銎即套于轭上。

铃铛的文化始终伴随着中华文明的发展变化,印证着历史的变迁和岁月的积淀,它是我国悠久历史和灿烂文化的重要载体。从穿越秦关汉月的丝绸之路上传来的阵阵驼铃声,演奏着古代中外经济文化交流的颂歌;响彻千年茶马古道上清脆悠扬的马铃声,鸣响着古代我国西南各民族友好交往的乐曲;深山密林寺庙檐角上的悠悠风铃声,指引着人们走向那曲径通幽处……

近现代,受到西方舶来品的影响,我国的铃铛有了更进一步的变化发展。在材质上有了拓展,有金铃、银铃、铜铃、铁铃、锡铃、陶铃、木铃、泥铃、玻璃铃、竹铃、草铃、水晶铃……

形状上也有了极大丰富,古代中国的铜铃铛主要有四种形状,第一种是葫芦型的,下面一般有四个小眼,大多是素面无纹饰。第二种是扁圆形的,大多带虎头纹饰和文字。第三种是冠帽形的,这种铜铃铛数量比较少。第四种是喇叭形的,大多数带文字纹饰。铃铛的形状特点是圆。圆,象征着胜利、团结、权力、祥和,中国历代崇尚惟圆是大、惟圆是美。而近现代其形态更是千姿百态,拟人形、拟物形的铃铛层出不穷,让人眼花缭乱。

商周时期,各种铜制铃铛便如雨后春笋般叮铃铃叮铃铃地在人间响个不停。《汉典》如实记载:铃,半裂以出声,锢铜珠於内以鸣之。形声,从金,从令,令亦声。“令”意为“命令”、“指示”。“金”与“令”联合起来表示“用金属响器发出声音信号,指示人们立刻按照预定程序行动”。由此可见,铃的鸣响或声音,可作为信号,直到今天的上、下课铃、闹铃均有此派生。风铃、车铃、驼铃、马铃、执铃、狗铃等,有些一直沿用至今。最早的车铃,即鸾,置于轭顶上,其状为一镂空的圆球,内含一小石,周边有环,下有一柄连铸一扁方銎(qióng 斧上装柄的孔),此扁方銎即套于轭上。

如今,铃铛的作用主要是寄托幸福吉祥的愿望,缘于它最早用来作为祭器,人们通过铃铛祈求风调雨顺、平安健康。

在音乐中它是乐器。古属八音之一金类,小者为铃,大者为钟。典型的有西周时代的成周铃,高10厘米,宽6.6厘米,它们的形状都是平口,上有桥形纽。《周礼·春官》上说:“大祭祀鸣铃以应鸡人。”商周之后,作为青铜乐器铜制铃曾一统天下,很多铃铛挂成排,逐个敲,即为“雅乐”——编钟。铙、钲、铎、钟等古代青铜乐器,大体都可以视为是铃的后期演变和发展。

在劳动中它是工具,一般系在自家的驴、骡、狗或马上,防止走失。茶马古道上的马帮、丝绸之路上的驼队使用的铃铛是其中典型的代表。驼铃、马铃是用来传递信息的。值得一提的是,驼铃并不是那种挂在骆驼脖子下面的铃铛。驼铃一般体积都很大,生铁铸成,长方形,大概有30——40厘米高,很沉重,敲出的声音非常响亮。这种驼铃都只是挂在骆驼驮着的背囊上,而且只有一只。只有在牵着驼队上路的时候,才会把驼铃挂在骆驼的最后一峰的背囊上,为的是能够知道骆驼是否有走失,驼队是否散了。因为一般都是一个人走驼队,一人牵12——15峰骆驼,走在前面,只要听到悠长的驼铃声音,就能知道自己的骆驼都平安无事。驼铃之间的声音都是不一样的,熟悉这些的牵驼队的人们,大老远听声音就能知道是谁的驼队。

在宗教中它是法器,一般用作祭祀物品。道教中,铃是重要的法器。又名三清铃、法钟、帝钟、铃书。一般高约二十厘米,口径约九厘米,用黄铜制造,有柄、铃内有舌。柄的上端称作剑,山字形,以象征三清之意,具有降妖除魔的意味,法师常以单手持,有节奏地不停摇动。《太清玉册》卷五:“道家所谓手把帝钟,掷火万里,流铃八冲是也”。

佛教,特别是藏传佛教中也使用较广泛,叫作执铃(也叫法铃)铜制,平口,形似钟,有花纹,用于喇嘛法事诵经及佛乐。佛殿、宝塔等檐下如今依旧悬挂铃。“铃”者,在佛教意涵上有惊觉、欢喜、说法三义,一首被佛门弟子广为熟知的风铃偈道出了铃在佛法中的象征意涵:“浑身似口挂虚空,不论东西南北风,一律为他说般若,叮叮咚咚叮叮咚。”所谓“叮叮咚咚”是为演说 :“苦、空、无常、无我”的佛理。执铃一直是佛家手中的重要法器,佛法中,法铃是可以传递天地与人之间信息的。

在生活中它是饰品。商代时候,铃的主要作用就是作为饰品,因其大小功用不同,悬于建筑物、车乘、旗帜、衣物等处。

而今,许多百姓家选购体积较小,如小枣般大铸有“长命百岁”字样的铜铃铛,挂在儿女脖子上,或者木鱼形的金银铃铛套在手腕上。特别要提一下的是风铃,由于跟风有关,风铃似乎就多了些诗性。

风铃的最早起源据说是以好学爱才著称的唐玄宗李隆基的弟弟李隆范开启。开元天宝遗事记载:歧王宫中竹林,悬碎玉片子,每夜闻碎玉子相触声,即知有风,号为“占风铎”。唐人将碎石悬在一起,当风吹玉振,叮铛叮铛发出清脆的声音,目的是用来知风。随着这些叮铛叮铛的声响,一组组好听的旋律自然被岐王所得,善音律的才子怎能错过如此雅乐,风铃的诗性就这样被流行开来。大哥宁王也不甘落后,在自己的花园里系满了金铃:“至春时,宁王于后园中纽红丝为绳,密缀金铃,系于花梢之上,每有鸟鹊翔集,则令园史掣索以惊之,盖惜花之故也”。由此,大唐的盛世享乐,风铃随着唐人的闲情雅趣流传开来。

铃铛还可避邪化煞保平安,据说,铃声可降福驱邪,古代民间将铃铛悬挂于大门、房门、房梁、窗沿等处,每当风吹而铃声起,犹如寺庙钟声祈福,也有声威警示及平和静心的作用。例如,宋史·礼志记载:“明堂庭树松梓桧,门不设戟,殿角皆垂铃”。显见“明堂”在中国历代各朝是一个重要的政教地点,它的门口不设警卫兵戎,但却在屋檐四角设铃,少了肃杀苛刻的气氛,又有警惕、平和之意;铃铛也被启用于民居建筑之上,室内门廊悬铃,是想利用风吹铃铛带来的“好韵”,改变环境空间磁场,以招来“好运”。这一风俗被日本原样照搬,甚为演化,成为如今日本国寒风雅韵重要一景。铃铛既有视觉造型之美,又有听觉悦耳之享受,可以是一种休闲轻松,也可以是庄严宁静,能达到警示、静心养性、或祈福的作用。

自古至今,五大洲四大洋,只要有人生活的地方,就有铃铛。国外对铃铛的开发使用远超我国。国外铃铛是圣诞节时常用的装饰品,象征着和平与安宁,圣诞老人手提着铃铛转村过市,为人们带来安宁。圣诞老人的麋鹿听惯了铃铛声,家里挂个铃铛就容易把圣诞老人吸引过来,好收礼物。人不分贵贱、民族、国籍,一生中都免不了要和铃铛打交道。如果没有铃铛,这个世界是寂寞的。

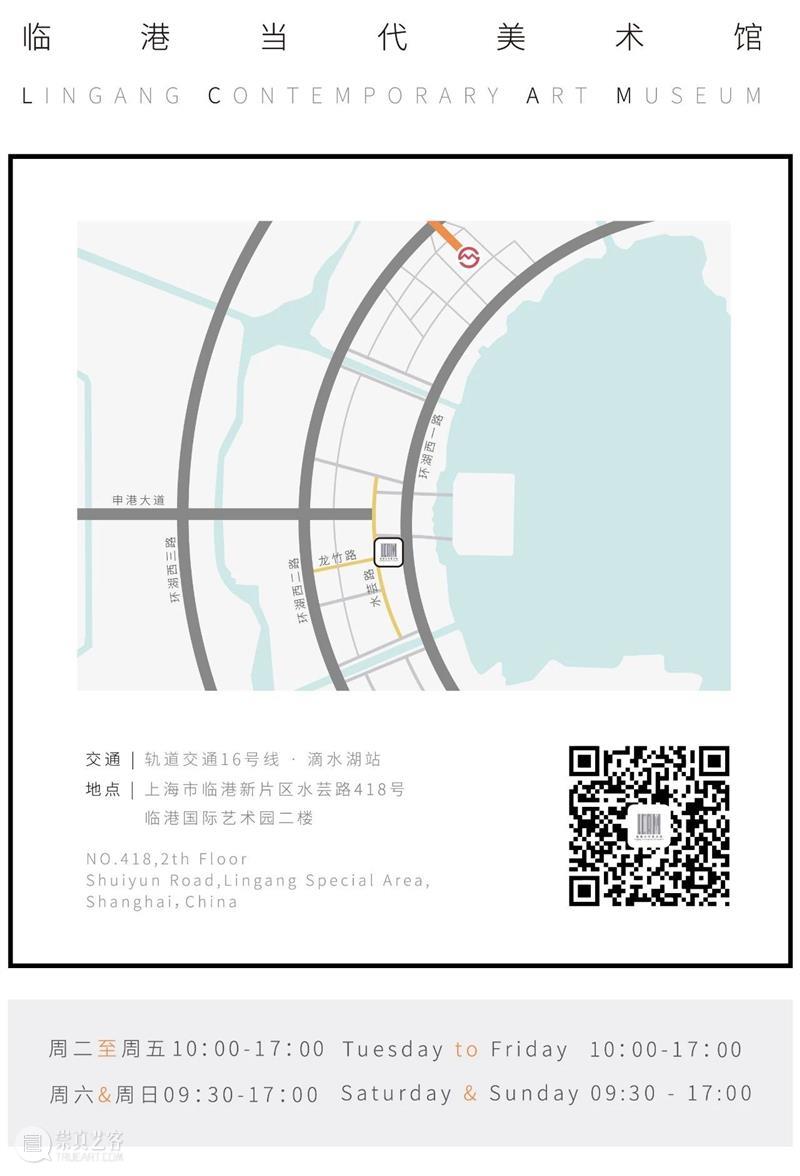

正在展出

铃 铛 文 化 收 藏 展

| 展期 |

2020年8月10日 - 2020年10月25日

期待您的到来

(点击下方图片可查看相关展览详情)

↓ ↓ ↓

想要了解更多临港当代美术馆动态?

可以扫描以下二维码

添加“临港当代美术馆管理员”为好友

更有LCAM活动交流群

期待您的加入!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享