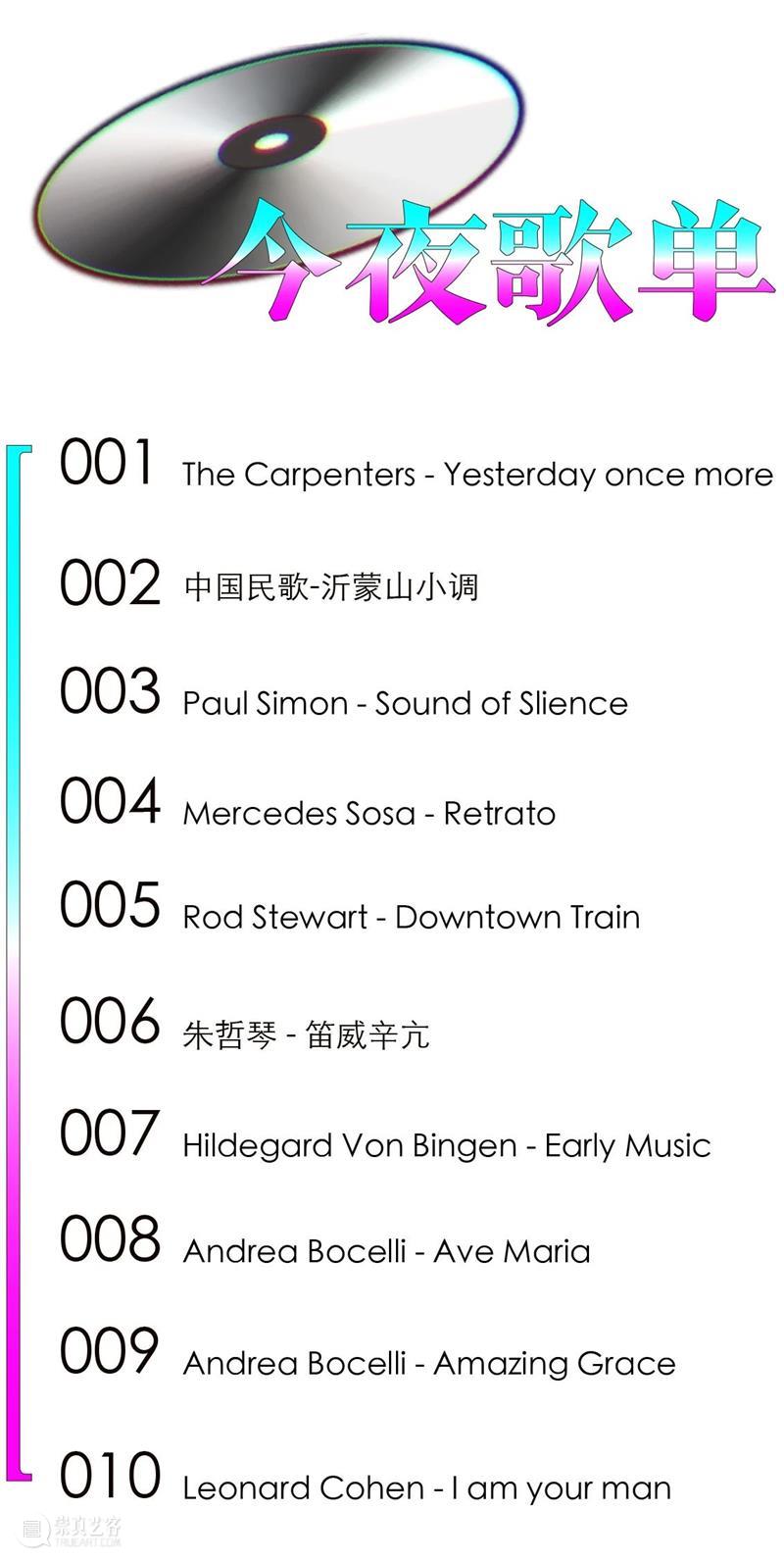

PSA午夜电台音浪,夜晚的另一种打开方式

每周一晚11点半,与你相伴到黎明

在“海浪——历届上海双年展文献及作品展”展期内,PSA将特别推出一档播客节目——“午夜电台:音浪”。我们将邀请当年的那些艺术家分享他们爱听的音乐,一同来回看他们的创作历程,回放他们的时代之声,回溯他们的灵感之泉。

更多收听渠道:喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓FM

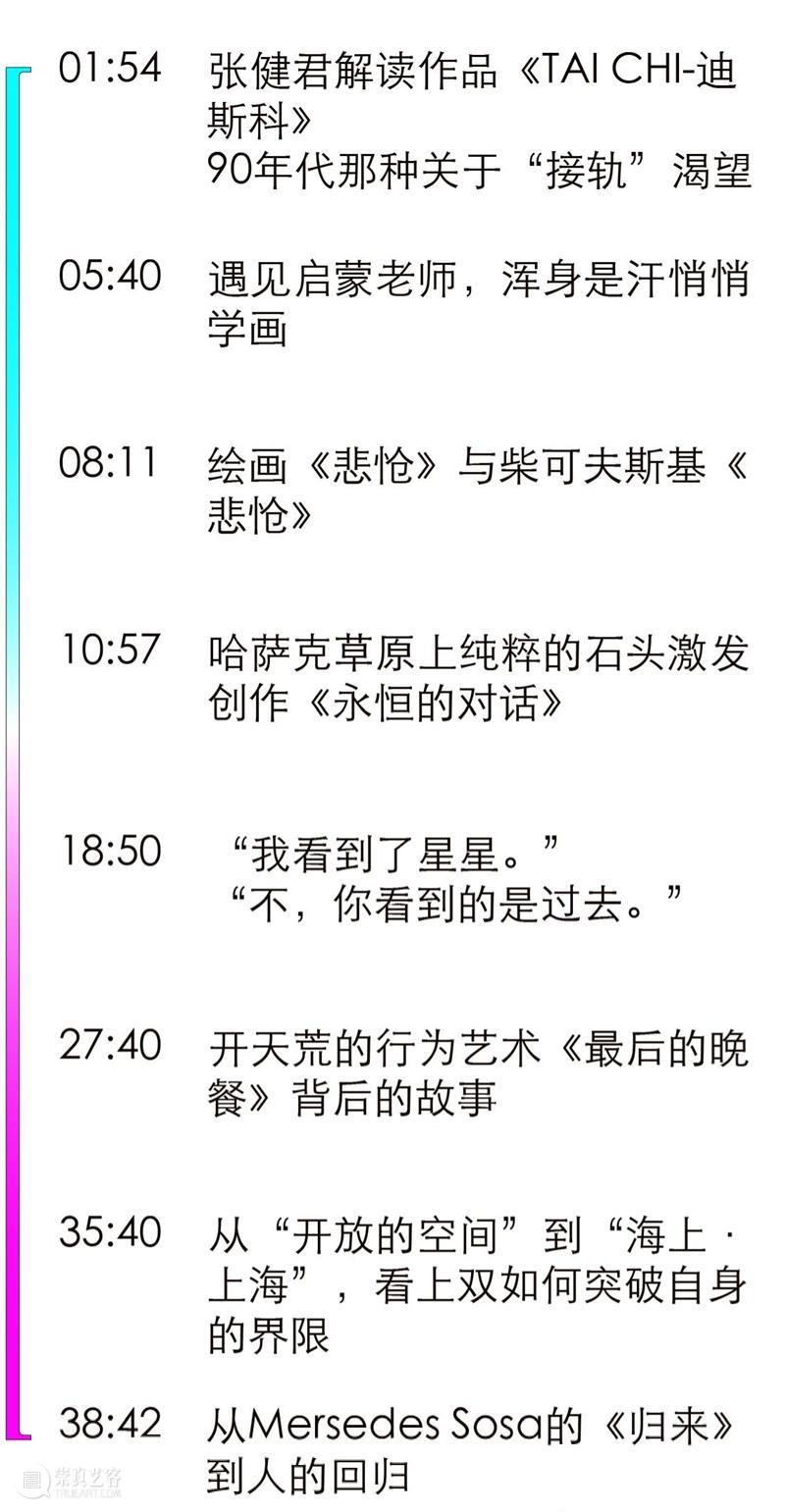

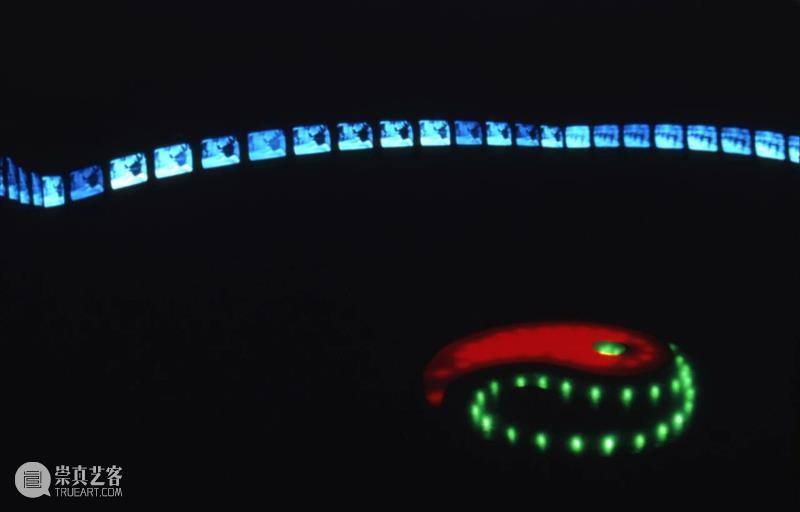

“音浪”的第一期节目,我们请邀请了艺术家张健君。他的作品《TAICHI - 迪斯科》可以一秒带人回到90年代舞动的雀跃,并思考当时中西方文化之间的交流与“误读”。在这期节目中,他从60年代聊到90年代,从上海聊到纽约,从童年里夏夜的星空聊到哈萨克草原上的一块原石。在他娓娓道来的讲述中,你能听见一个时代的喧嚣与寂静,感受到一个艺术家的敏感与勇敢,还有他的作品与生命经验之间的内在关联。

长期在纽约及上海二地生活与创作的艺术家。他出生于中国上海市,曾担任上海美术馆助理馆长、艺术研究部主任(1986-89)。自1997年以来即在美国纽约大学任教。他的艺术作品广泛地在世界各地的美术馆、艺术中心及画廊展出,包括近年来在美国纽约大都会美术馆、中国美术馆、上海美术馆双年展、意大利威尼斯双年展、韩国光州双年展、上海当代艺术博物馆、意大利国家现代美术馆、德国德累斯顿国家美术馆、西班牙马德里和巴塞罗那Caixi Forum美术馆、土耳其伊斯坦布尔Pera美术馆,以及英国皇家艺术院等。

▶ 启蒙老师

“在我读中学的时候我遇到了我的启蒙老师,李子瑾老师。在大革命时期,整个社会都是宣传画,工农兵那种大海报。但是他偷偷教我西方古典艺术。当然也有个承诺,我教你这些你谁都不能说,哪怕回去和爸爸妈妈也不能说。那时候也是,印象很深,三十七、八度的天,没空调,都是电风扇。他还得把学校一间教室所有的门窗口关了。汗流浃背,我真的就是,穿了一条短裤在那里画画。所以,当恢复高考时,老师们都特别惊讶怎么会突然冒出来一个有这样功底的年轻艺术家。”

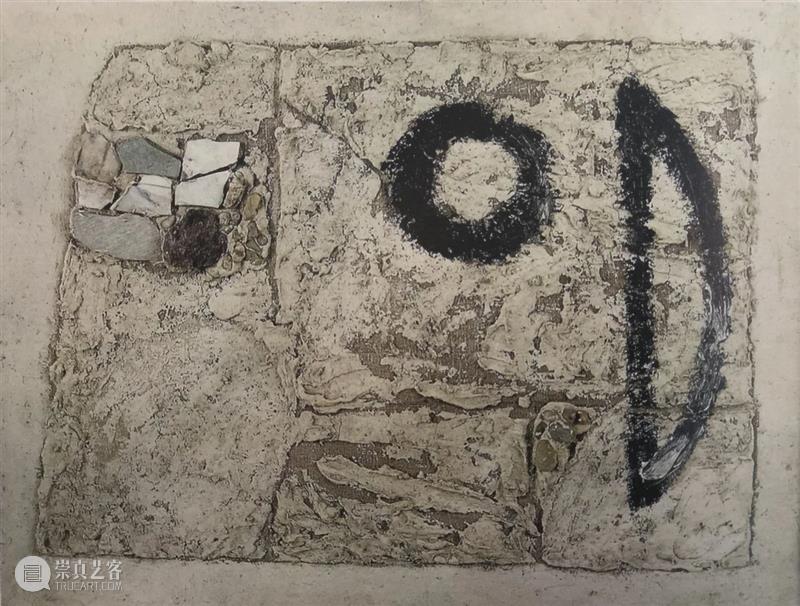

▶ 哈萨克草原上的石头

“在哈萨克草原,一望无际。那么纯净那么单纯,我骑着马,驰在草原上。那么干净,那么极致,那么纯粹。然后,突然有一块石头在那边。一道光斜照下来。它就是一件作品,美得让我不知如何去表达。我去画,根本没法表达这种感受。这种感受,可能是我和“道”的接触,所产生的的共鸣吧。所以在八十年我开始找到一些石块,鹅卵石,想要找到一些自然的物品参与在我的作品中。因为当时在我记忆中,那种自然和人融合在一起的感受,这个时候的艺术作品的震撼力,比我去描绘自然的一个事物,哪怕自然是作为一个’subject’,都要强太多了。但(这些)自然物又是和我的一些感受,掺和在一起。我觉得这是一种艺术的方式,或者说,是我当时理解的一种方式。”

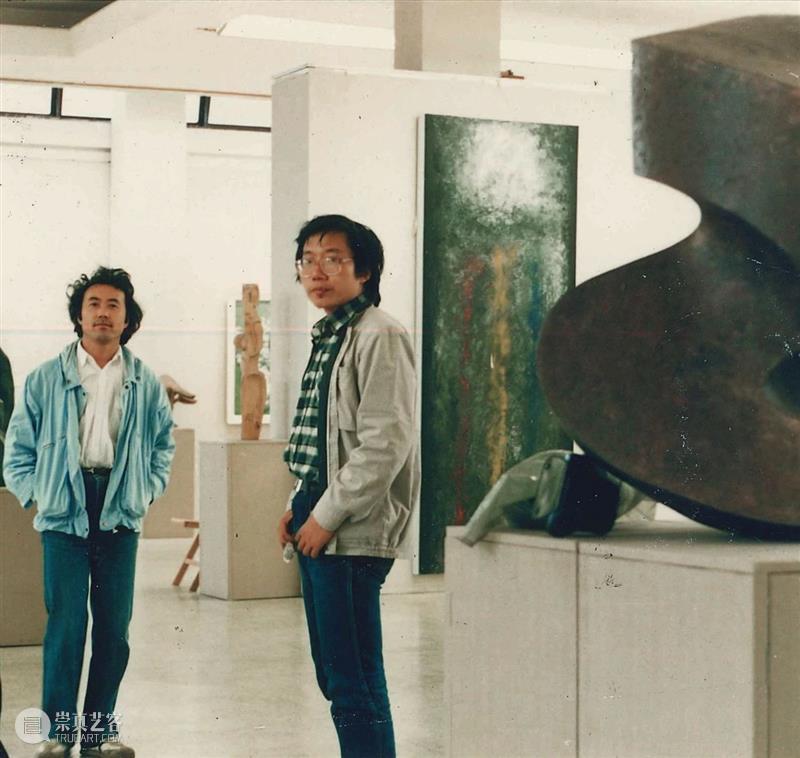

▶ 上海美术馆开馆之初

“那时美术馆刚配了一辆车方便参观艺术家工作室,我觉得,好幸运啊觉得不用挤(公交)了也不用骑自行车出去了。开馆展筹建的时候,摸了个底以后,我们发了通知。我就和方馆长提议,我们搞一个评审。以一个评审团队的方式。我就推荐了陈箴,杨晖。这两位当时都是在上海做当代非常有名的了,但是他们从来都没有机会参加在上海美术馆的展览。他们没有任何的履历。”

张健君,《TAI CHI·迪斯科》,1996年,影像,11'46''。艺术家供图。

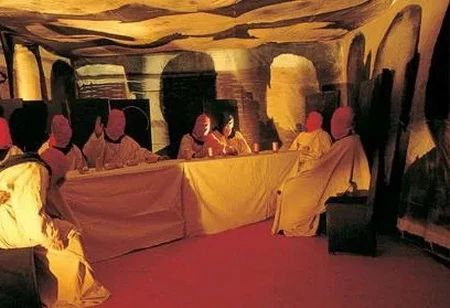

▶ 《最后的晚餐》背后的故事

“行为艺术,行为装置艺术,在政府的美术馆是破天荒的。我记得我们当时用了几十吨毛竹,从展厅一直通到门口,再从门口通到广场。这个体量其实已经挺吓唬人了。当然这个作品的观念与呈现方式也是非常的与众不同。这是一件差不多十多位艺术家合作的作品,《最后的晚餐》中间也加入了一段音乐。但其实那段音乐并没有意义,我们不想把它做成一个音乐剧。音乐在里面只是生活中的某一个场景。比方说我们录制了窃窃私语,录制了教堂里的钟声,或者说有人轻轻地哭泣。这都是生活,都在那里的音乐。这些音乐在播放的时候,断断续续,和我们在那边反复重复的无意义的动作,也有一种相互之间的断裂与莫名其妙。这就是我们这个作品的question吧。”

《最后的晚餐》展览现场,摄于1988年,图片来自网络。

为行为艺术作品《最后的晚餐》做录音,1988年。

▶ 光明!

“我在波兰,参加一个大展,中间有包括激浪运动的一些老前辈都在。我说这个展览是什么意思呢,就是,有一位艺术家,激浪运动的一位前辈。他做了一件行为艺术,在一个黑屋子里,他坐在前面,一张台子,一张桌子,什么都没有。就点了一支蜡烛。大家都静默。静默时我一开始以为他在做John Cage的作品。直到大家慢慢不耐烦,开始有声音的时候,他噗一口把蜡烛吹灭了,说了一句,光明。一下子我就懂了,太震撼了。在黑暗中点亮了。光明在哪里,不一定在黑暗的空间中,在你心里。”

《人类和他们的钟 #1》,1986年,220x340 cm,布面油彩。

▶ 人的回归

“祁蒙山小调,是我的根源。山东是我的祖籍,再大一点,我的根源是上海,当我出了国以后,我的根源是中国。当晚上我在仰望星空时,你看到火星、土星、金星……它们的位置始终在变化。这时,你会想到人的共同性。人类的一种共同性就又是我的根源了。”

《人类和他们的钟 #5》(草图),2008年,56x76 cm,纸面水彩。

海浪——历届上海双年展文献及作品展

Shanghai Waves Historical Archives and Works of Shanghai Biennale

时间:2020年7月31日 - 2020年11月15日

地点:上海当代艺术博物馆 1-2楼

主办:上海当代艺术博物馆

联合主办:中华艺术宫

票价:免费

在第13届上海双年展“水体”今秋盛大开幕之前,上海当代艺术博物馆将于2020年7月31日至11月15日隆重推出“海浪——历届上海双年展文献及作品展”,重现51位/组国内外艺术家的60余件历届上双参展作品,涵盖绘画、装置、影像等多种形式。本次展览作品多来自于中华艺术宫(原上海美术馆)和上海当代艺术博物馆历年来的上海双年展藏品。展览还将设置两条相互对照的文献线索,分别是以大事件串联的时代发展脉络,以及由诸多艺术家提供的私人物件、照片、资料所形成的个体文献。通过将个人记忆汇聚入历史汪洋的叙事框架,展览将谱写出一段独具情感、波涛涌动、奔流不息的上双过往,以期在一个被迫减速与停摆的后疫情时期,给予观者引古证今的感触与启迪。

本次展览参展艺术家为:

穆依纳克·比斯瓦思、常青、陈钧德、陈劭雄、陈箴、威廉姆·德·罗杰、丁乙、方力钧、瑞吉娜·侯赛·加灵多、谷文达、洪浩、胡项城、黄永砅、季大纯、莱安德罗·卡茨、梁绍基、梁硕、刘庆元、刘韡、罗永进、毛焰、森村泰昌、鸟头、邱岸雄、曲丰国、Raqs媒体小组、尚扬、苏拉比·夏尔马与特贾斯维尼·尼南贾纳、申凡、加干迪普·辛格、王天德、翁奋、细胞小组、夏俊娜、夏阳、向利庆、萧勤、徐震、严培明、杨振中、张恩利、张洹、张健君、张培力、张羽、张正刚、周长江、周春芽、周滔、周铁海、周啸虎 (按照姓氏首字母排序)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享