汉代在中国文化史上,是一个辉煌灿烂的时代。她在军事上的强大、经济上的全面发展,使得农业、手工业、以及相应的上层建筑,如哲学、文学、史学、科技、艺术等,都无不超越前代。由于政治、经济、文化诸因素的影响、手工业制品也得到兴盛发展。这些都给印章艺术的发展,创造了条件,起到了直接或间接的促进作用。加之当时有用印之嗜,厚葬之风,生前官民皆人手一印,死后随之殉葬。因此,汉代印章特别发展与成熟,不论在形制工艺,印钮等方面都极为完备精美,一直为后代篆刻家作为学习的典范,为广大艺术爱好者所赞赏。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享汉印临摹、创作等相关知识。

由于对汉印的艺术性高低的认识,是逐步深人的,也是逐步完善的。同时由于我们在学习的不同阶段有不同要求和其他等原因,初学阶段的认识,难免会有片面性,即使在不断深入的过程中,客观审美要求的发展与变化,主观认识跟不上客观形势的发展也会给我们欣赏认识带来某些片面性,因此我们在认识中,要学会辨证地看问题。

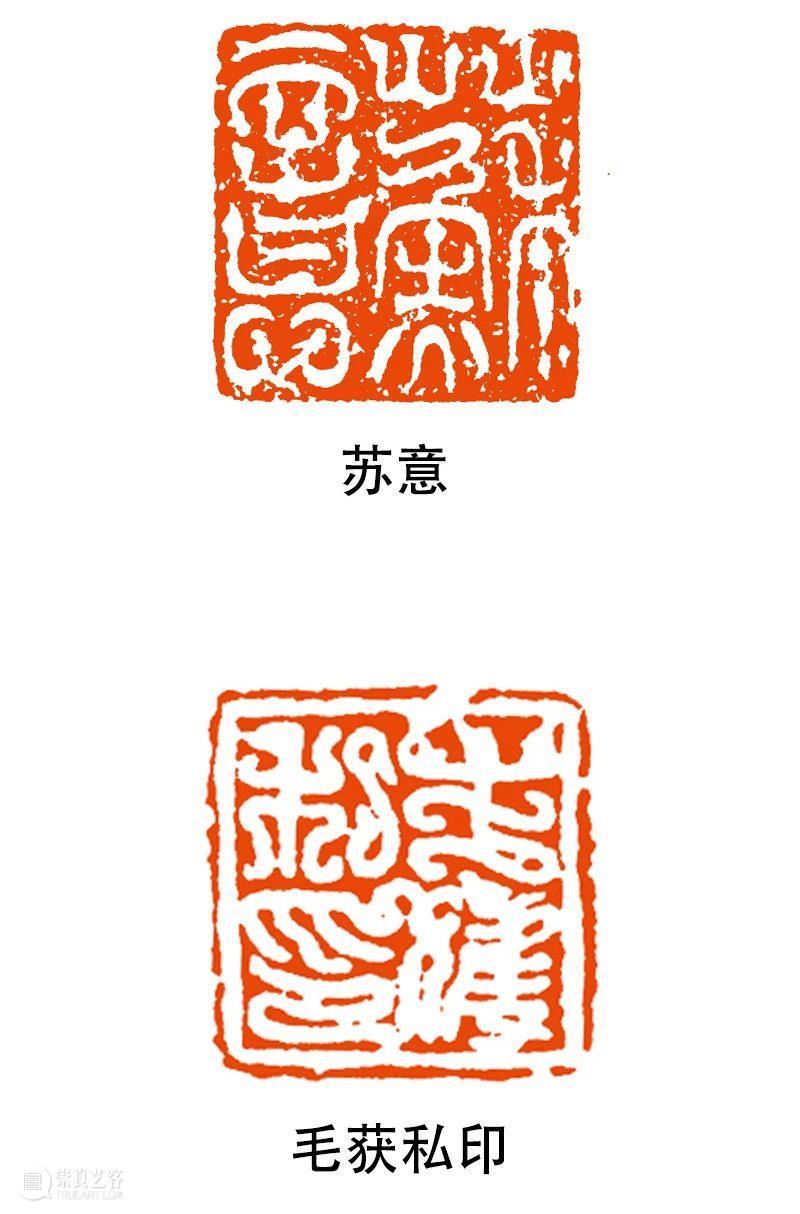

譬如我们在初学习汉印时,要选取平整一路,线条粗细基本一致,线条间距也基本相同,这有便于初学者对规律的认识与掌握。但这种汉印往往又具有另一面的缺陷,即易于平,因此在掌握这一规律后,就应选取线条略有粗细,刀痕略为清楚,空间略有大小等条件的汉印进行临摹,以防止线条的平板。

如在此基础上,为了更好认识与掌握线、形、字的对比与统一的关系,表现作者思想感情的豪放之性,甚至可选取开始认为体不够完备,线不够挺劲,章法疏密十分强烈的不协调的印章,吸取其有益部分,批判基本不好的一面,这就是“取其精华,弃其糟粕,为我所用”的方针的具体化,如此多次反复的探索,想是可以“推陈出新”,可以创造出既有民族传统又具有时代精神和作者个人精神风貌的优秀篆刻艺术作品。

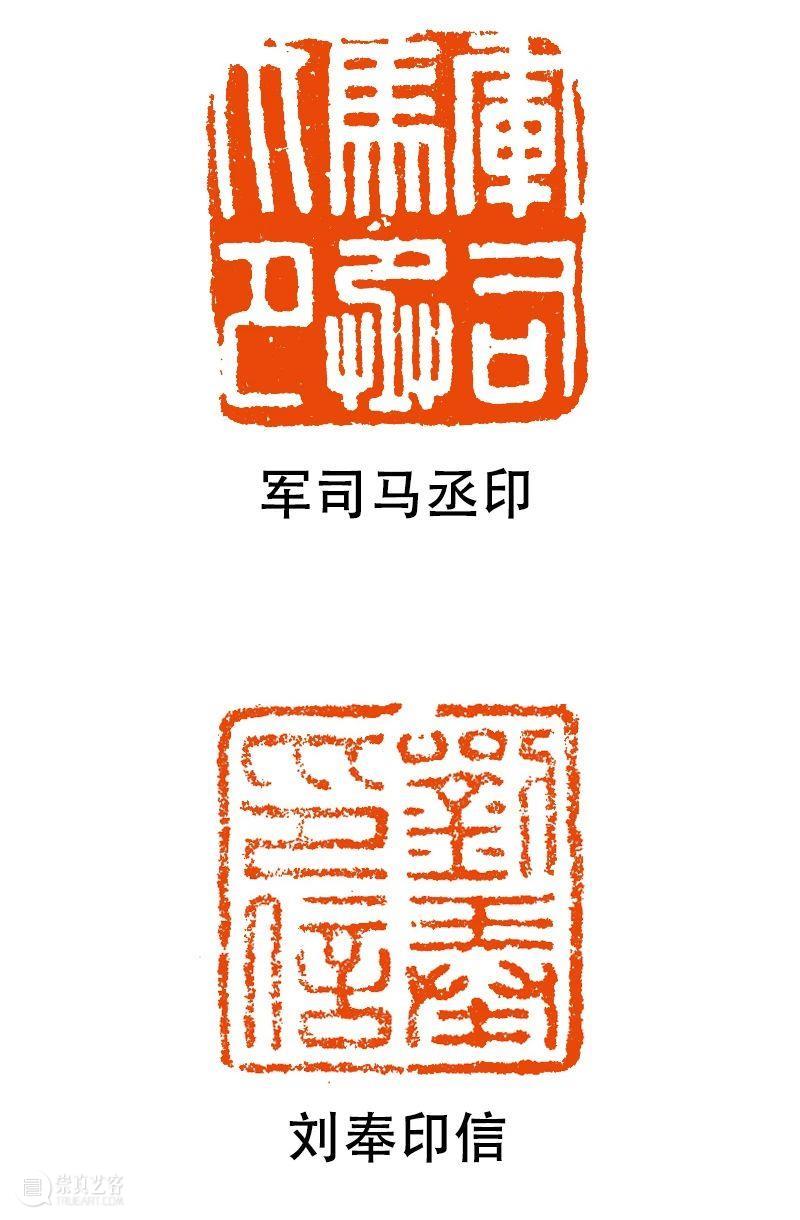

如“□将别部司马”、“严龚印信”,两印均较破损,不适于初学临摹,但临摹与欣赏有一定基础之后,对其破损之笔的古拙味引用到笔法与刀法上去,则将产生新的效果。如白文印方的线条,就颇有涩进之意,西泠八家的用切刀涩进所表现的生辣古拙的线条的特点就源于此,只不过在用刀上更为夸张一些罢了。朱文印一方的残损,造成线有沾连和粗细,残整的变化,这为后来清末吴昌硕一路引用封泥边和赵古泥一路的沾边,也可能是取法于此,或受其影响所致。近人多作无边印,也多从此启发而来。

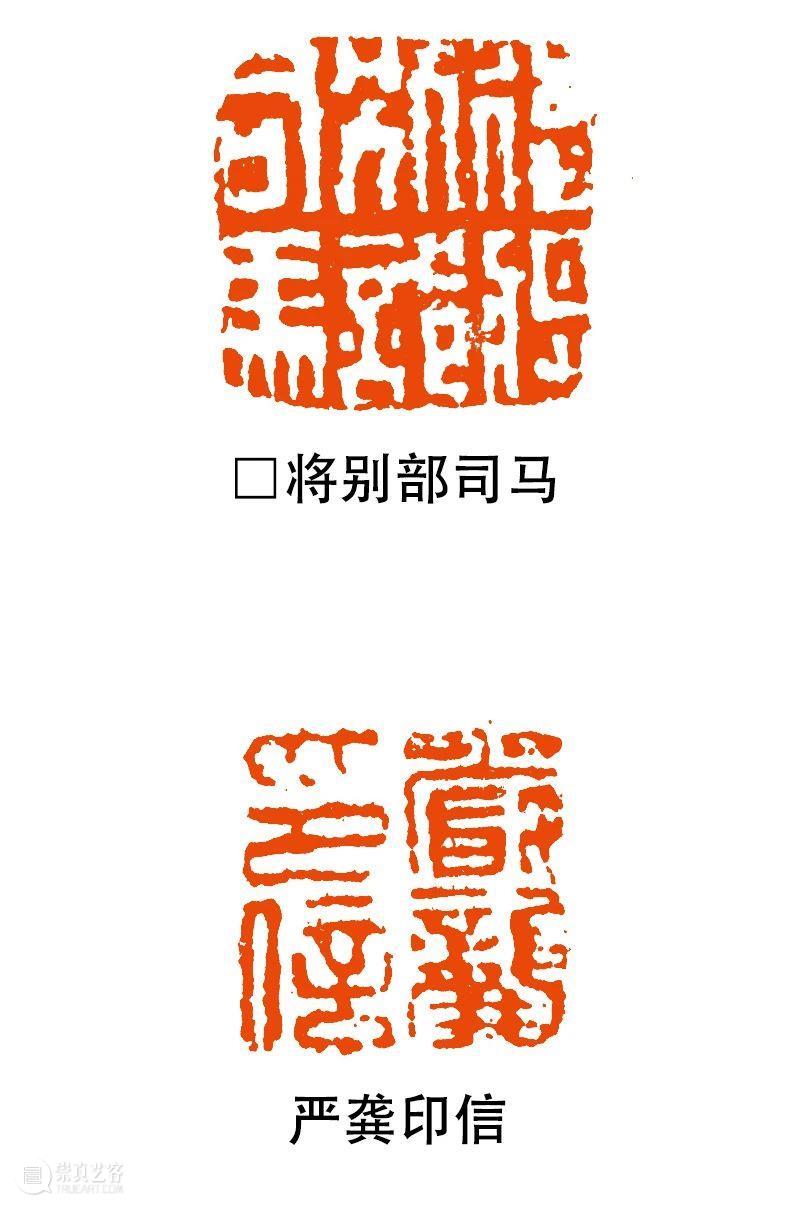

又如“苏意”、“毛获私印”等鸟虫篆一类印章,于初学很不适合,难度大,规律性较少,加之线的屈曲粗细变化太多,不易掌握,但掌握汉铸刻印的规律之后,要求在线条上有所变化,偶而取用为之,亦可别生异趣。

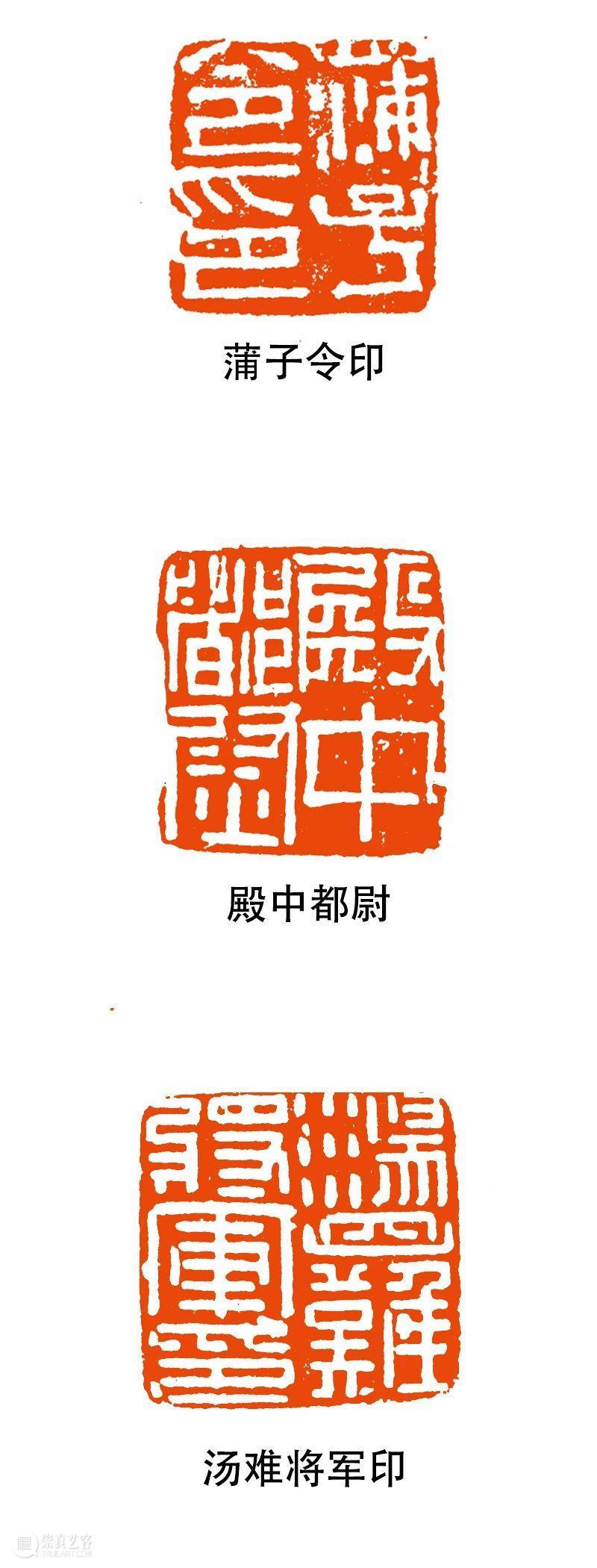

又如魏晋南北朝时期的凿印较多,它们刀味明显,很富有稚拙味。这类印在初学时不可临学。尤其是南北朝时的某些凿印,字法乖缪,更不足为法。但其在刀法上的稚拙味,吸收运用得好,亦有别趣。如“蒲子令印”中之“子”“印”等字中转角处多出头一点,好似今日钢筋焊接的效果,铆处高凸,显得很牢固,线条显得很有力量。清末胡菊邻的细白文一路多取法于此,从而形成他独转的个性面貌。其它如“殿中都尉“一印中也有此味道,“汤难将军印“中之“汤“字,水旁,在此印中亦显得很不协调统一,但他多断成点,增加了“水”滴之意,近人齐白石的“雨岩”一印,想他大概也是受到这一类印的启发而来的吧?

总之,我们在吸取汉印中的优秀传统上,不要有成见,要善于发现,善于吸收,又善于消化,自会收益不浅、取得推陈出新的新成果。

责任编辑:高佳晨、蔡子行(实习)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享