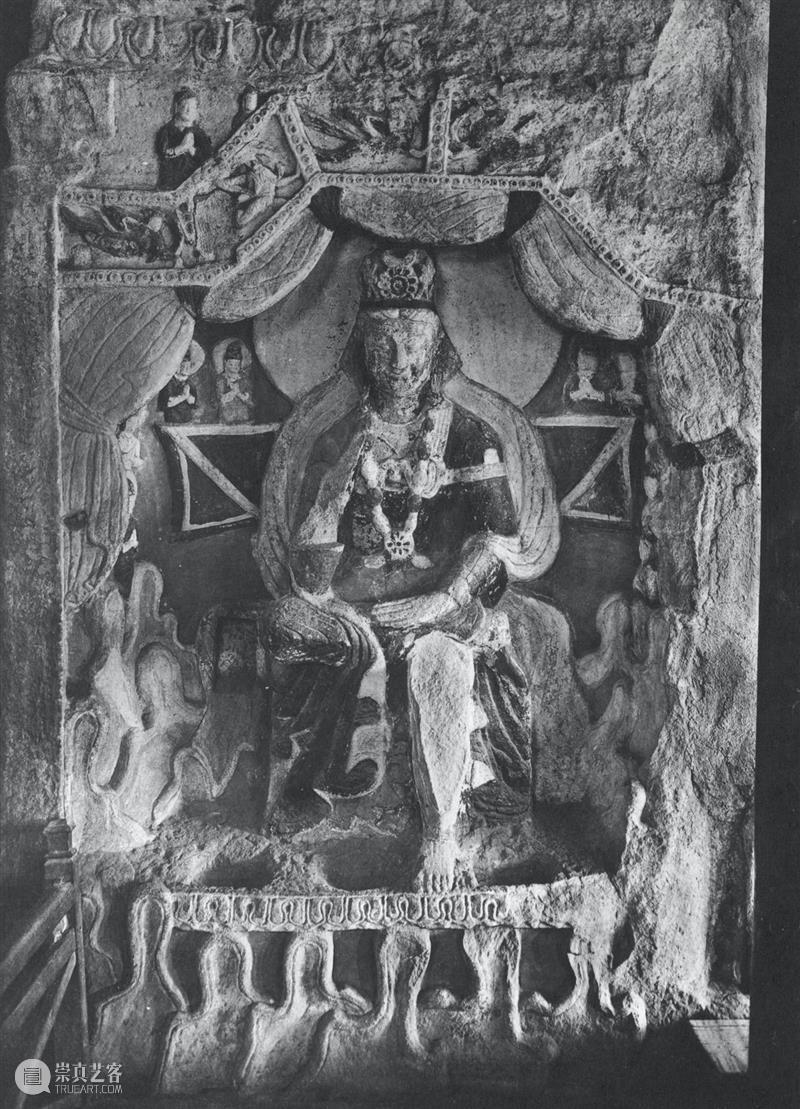

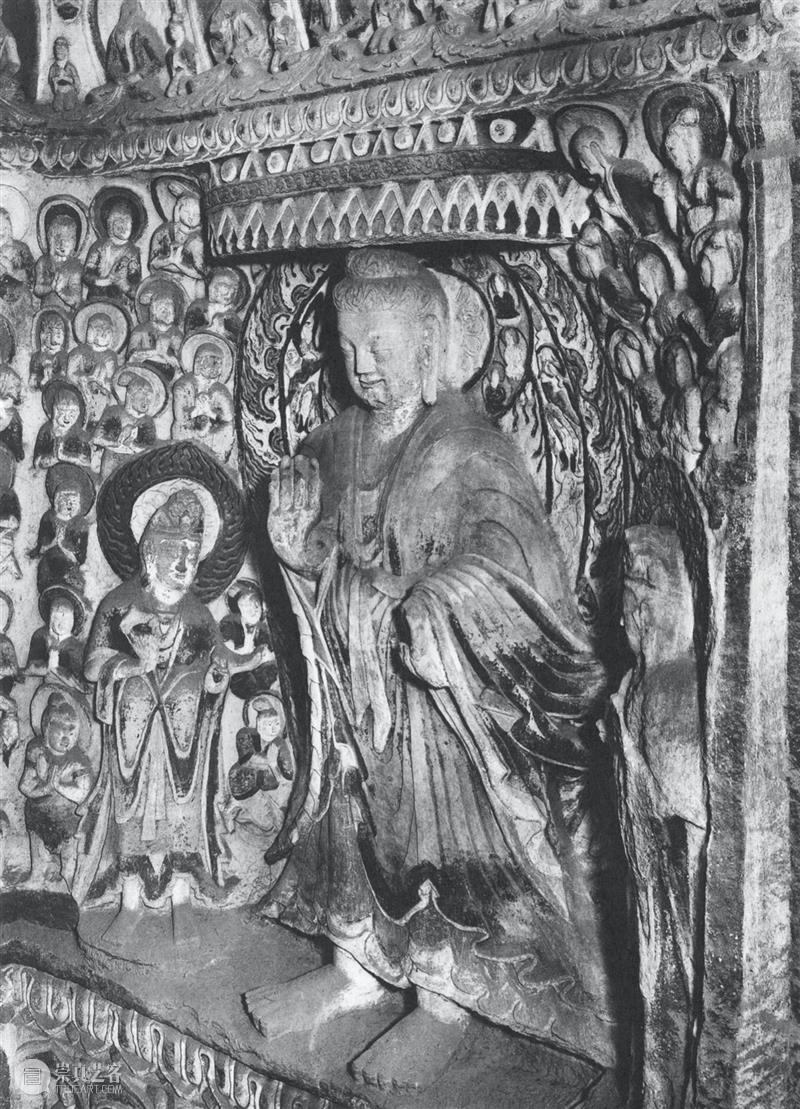

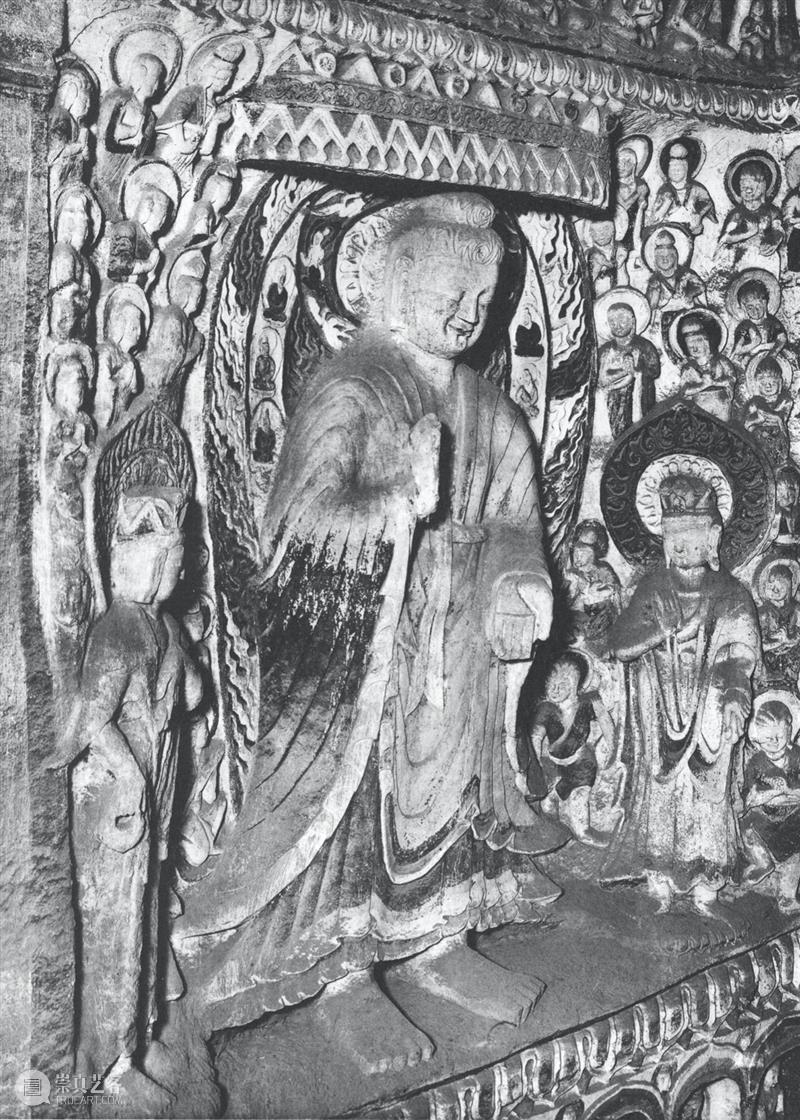

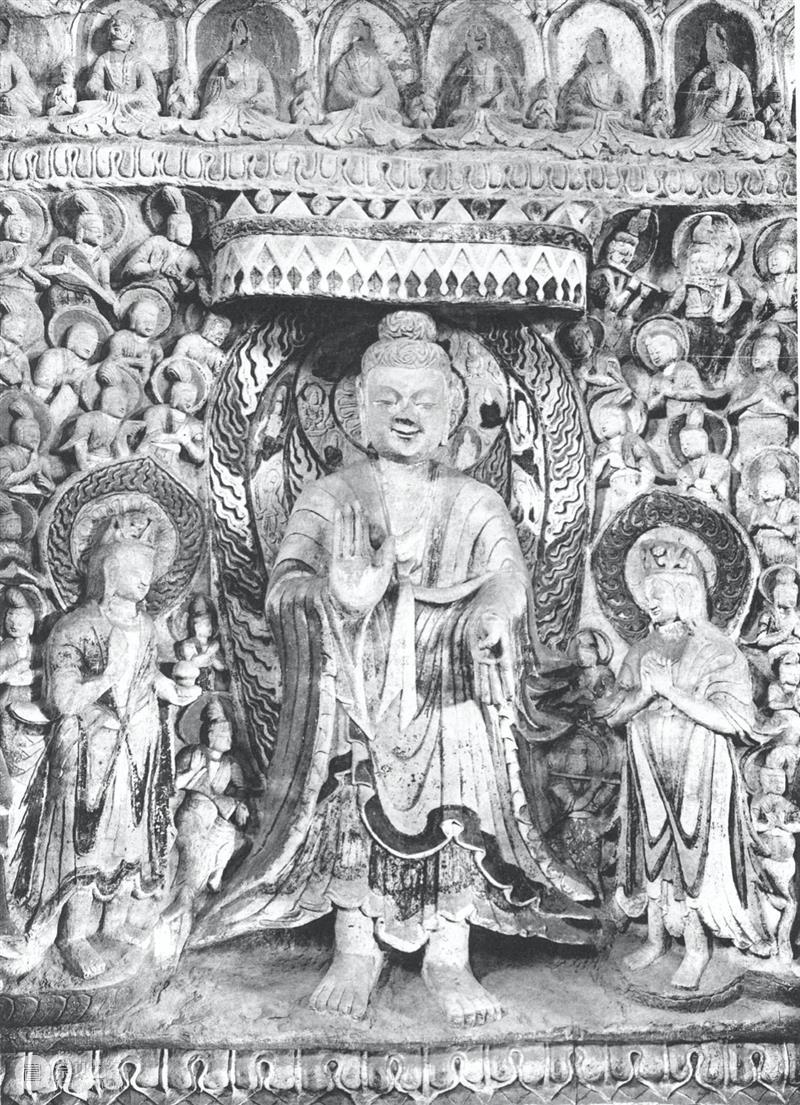

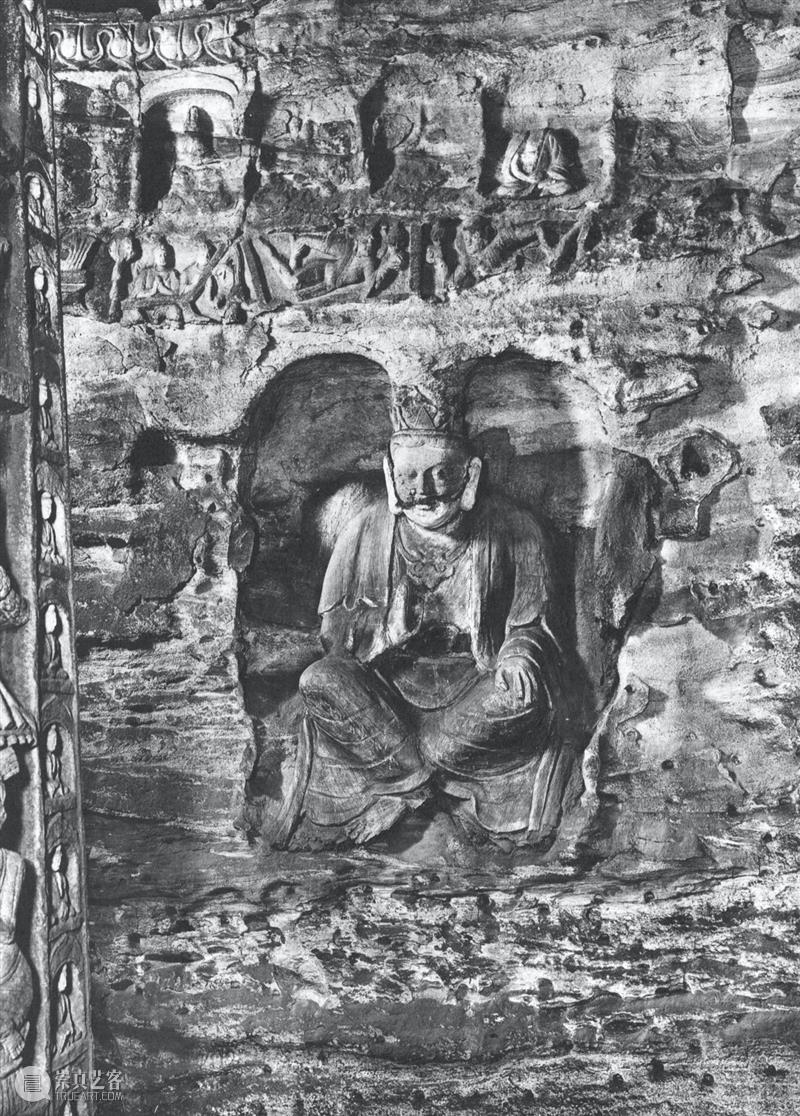

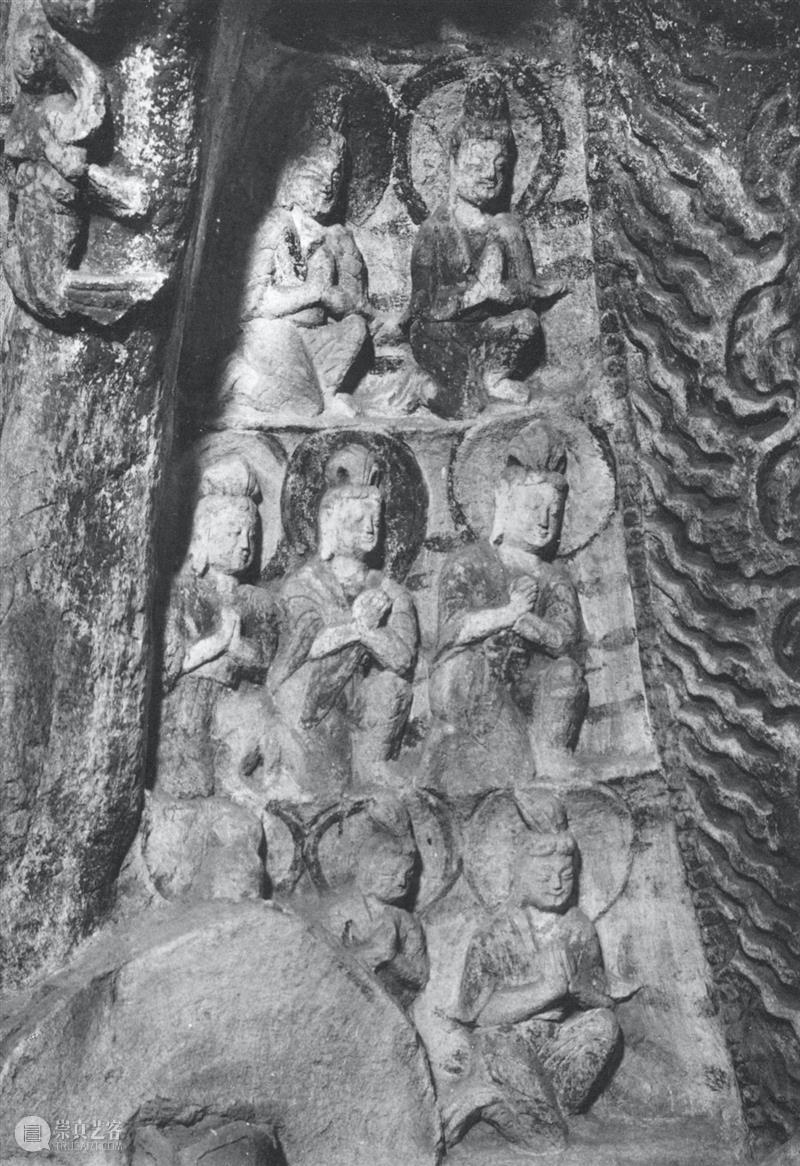

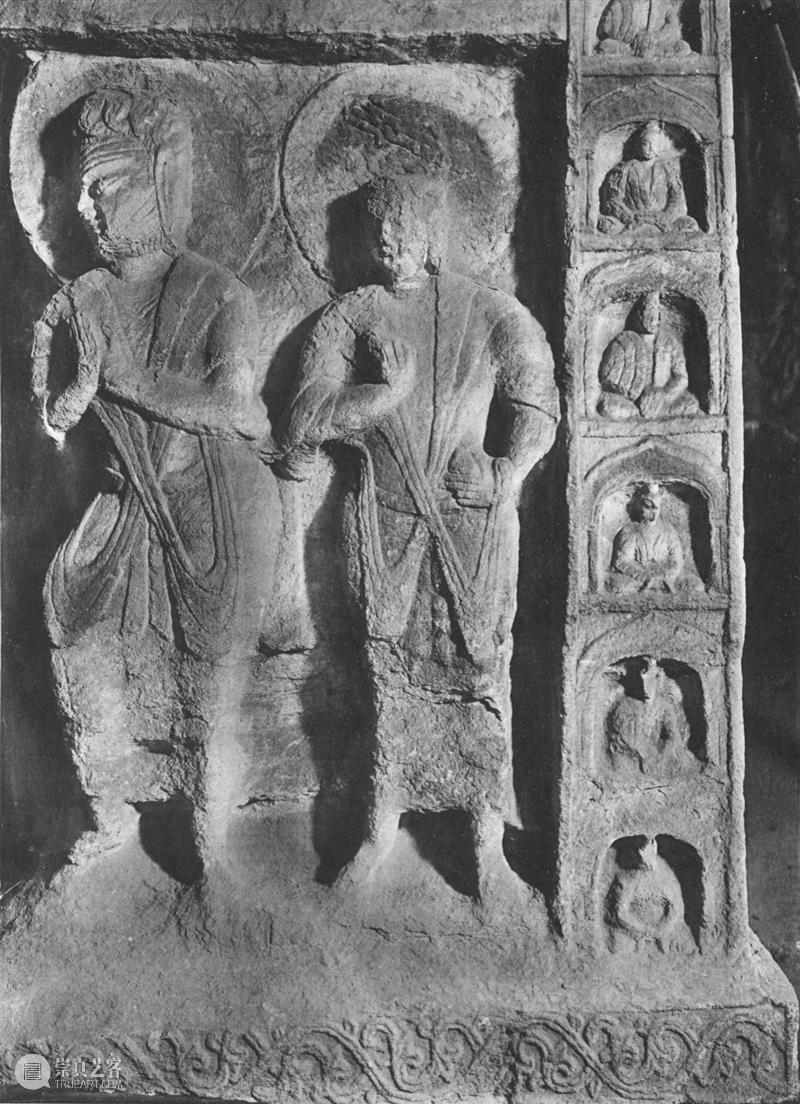

6窟中心塔东面下层交脚弥勒

云冈石窟,

位于山西省大同市西16公里的武周山南,

东西绵延1公里,

现存大小窟龛254个,主要洞窟45个,石雕造像5.9万余尊。

佛像至高者17米,最小的仅2厘米,

神态各异,栩栩如生。

作为世界文化遗产,

云冈石窟是一座石窟艺术的宝库,

集中、西文化为一体,

是举世公认的历史文化瑰宝和人类古代文明结晶。

鲜卑拓跋部作为一个经济、文化相对落后的少数民族,建立的北魏政权入主中原后,为缓和日益尖锐复杂的阶级矛盾和民族矛盾,必须寻求一种符合各方利益的统治思想。史载北魏开国诸帝,皆为佛、道并奉,也重用像崔浩那样的儒士,在儒释道的博弈中,作为外来宗教的佛教最终胜出,道人统(统辖僧徒)法果提出"太祖明睿好道,即是当今如来”(《魏书·释老志》),这种“皇帝即如来”的思想被北魏佛教界长期继承。虽然如此,但佛教在北魏的发展也是一波三折,太武帝拓跋焘于太平真君七年(公元446年)下诏毁灭佛法,致使“土本官塔,声教所及,莫不毕毁”,演变成中国历史上第一次灭佛事件。直到文成帝拓跋睿即位后,下诏复法,佛教又以更大的势头发展起来,云岗石窟的营造便是复法运动的重大举措。

云冈石窟的开凿按文成帝和平初年(公元460年)起算起,一直延续至孝明帝正光五年(公元524年)止,前后60多年。根据石窟的形制和造像风格,可分作三期:第一期开凿于文成帝时期,约公元460—465年,为著名的昙曜五窟(16—20窟);第二期开凿于文成帝死后至孝文帝迁都洛阳以前,约公元470- 494年,主要石窟有五组,其中四组双窟(7、8窟,9、10窟,5、6窟,1、2窟),一组为三个窟(11—13窟);第三期开凿于孝文帝迁都洛阳以后,一直延续到孝明帝正光年间,约公元494—524年,主要洞窟分布在20窟以西,中小窟龛自东迄西遍布崖面(4、14、15窟和11窟以西崖面上部小窟,4—6窟间小窟,大都属于这一期)。

对云冈石窟的研究自古有之,然真正学术意义上的研究始于近代。1902年6月,日本学者伊东忠太等在中国进行考察旅行,无意中发现了北魏石窟建筑群,随后他发表了《云冈旅行记》《支那山西云冈石窟寺》,引起世界学术界的注意与兴趣,中外学者开启了轰轰烈烈的云岗石窟研究。法国的东方研究专家沙畹,将其收集的云冈石窟和龙门石窟的照片与图录,著成《华北考古学使命记》。中国学者陈垣、梁思成、周一良、戴蕃豫的文章,则重在解析云冈历史,介绍邻邦的研究成果,最初的探讨以云冈石窟的艺术形式与艺术来源为主。

1938年~1944年间水野清一、长广敏雄对云冈石窟进行深入调查,并将其摄影、实测、线描、拓片、论文等研究成果结集为16卷本《云冈石窟》臣著,1951年~1956年陆续出版。此套《云冈石窟》独有的学术价值和史料价值非常珍贵,在云冈石窟研究方面具有开拓性意义。

如今再版的水野清一《云冈石窟》及新近青岛出版社出版的《云冈石窟》价格非常人所能承受,而且有些洞窟因特殊原因一般人也无法全方位观摩,介于此,特将水野1938年~1944年间拍摄整理的电子图片分享,以便大家对云冈石窟造像有一个更全面的认识。此套电子版清晰度较高,有需要者可文末扫码获取。本篇介绍第六窟。

| 第六窟 |

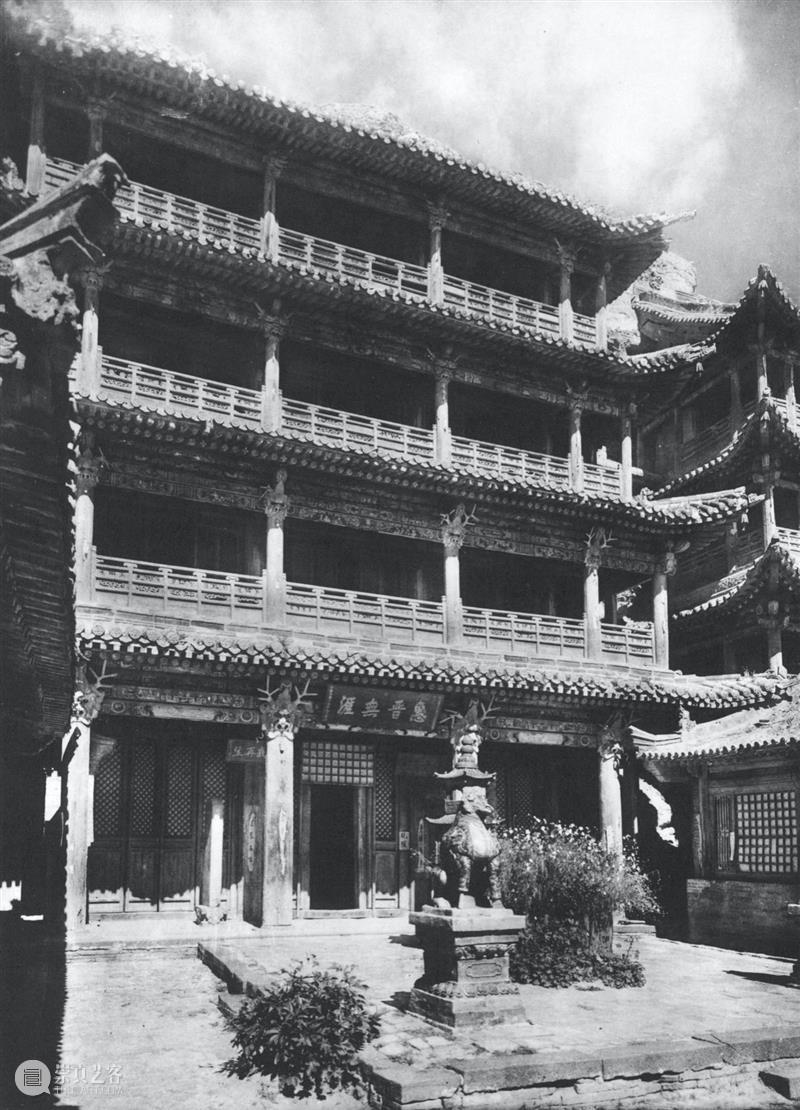

6窟外景

北魏统一北方地区后,如何巩固政权、统治以广大汉族为主的各族民众,成为摆在北魏最高统治集团面前的问题。佛教一直被尊崇为北魏国教,从献文帝时代开始,云冈石窟皇家工程转入大规模建设阶段,云冈建设进入了洞窟形制多样化、图像内容多元化的快速发展轨道,石窟的营造在孝文帝太和年间达到鼎盛。

而拓跋鲜卑传统规制的政治构架已难以适应新形势,统治者必定要在政治方面进行改革,这就是孝文帝的 “汉化”改革。与此相对应,云岗第二期营造的石窟无论在形制和造像风格上,也呈现出“汉化”的特点。

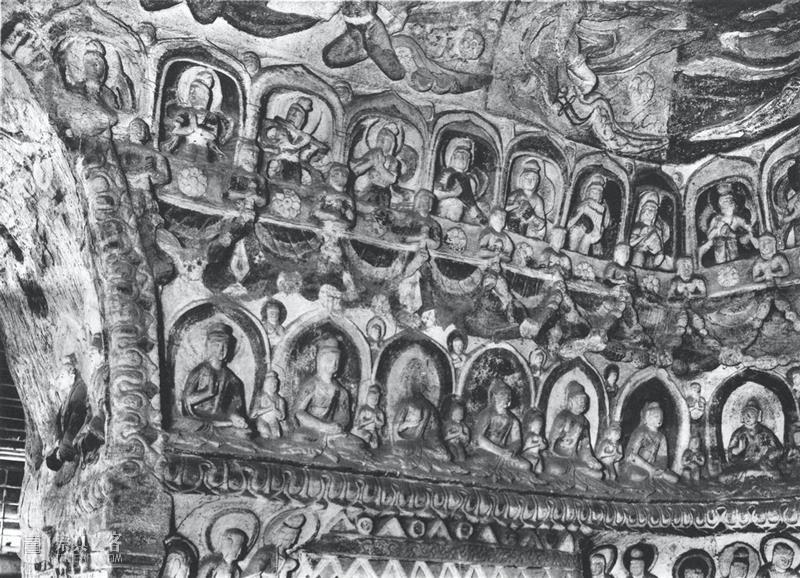

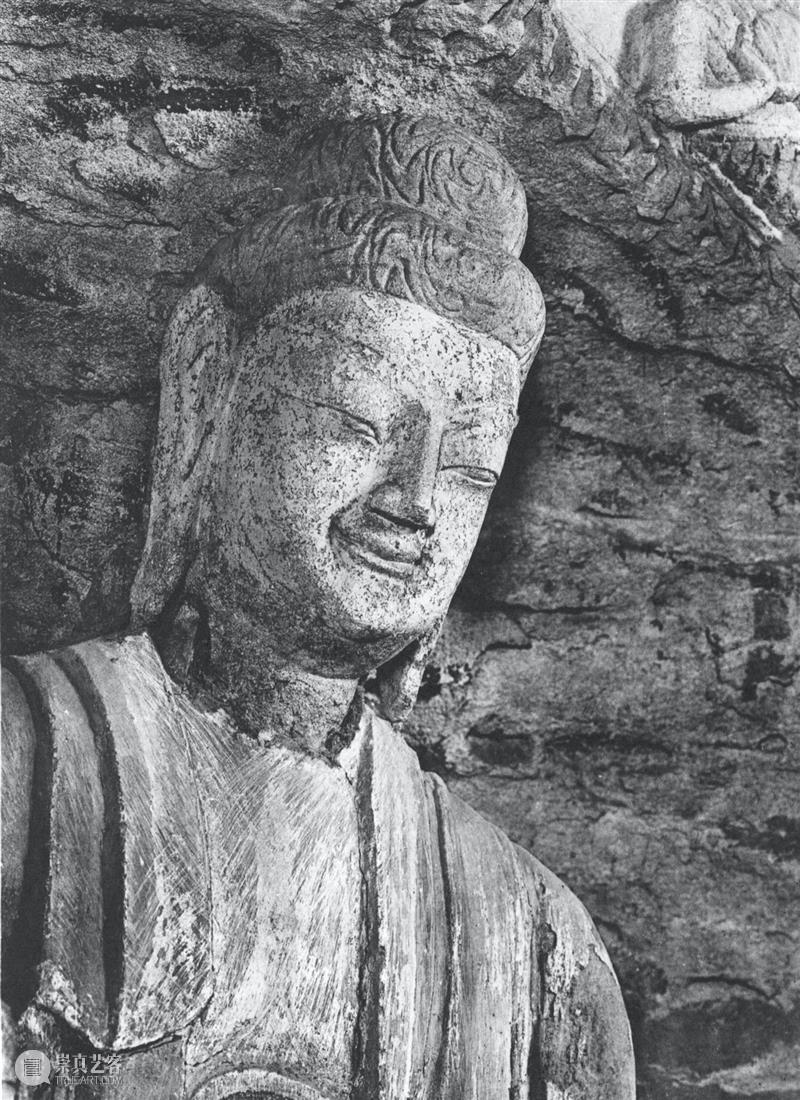

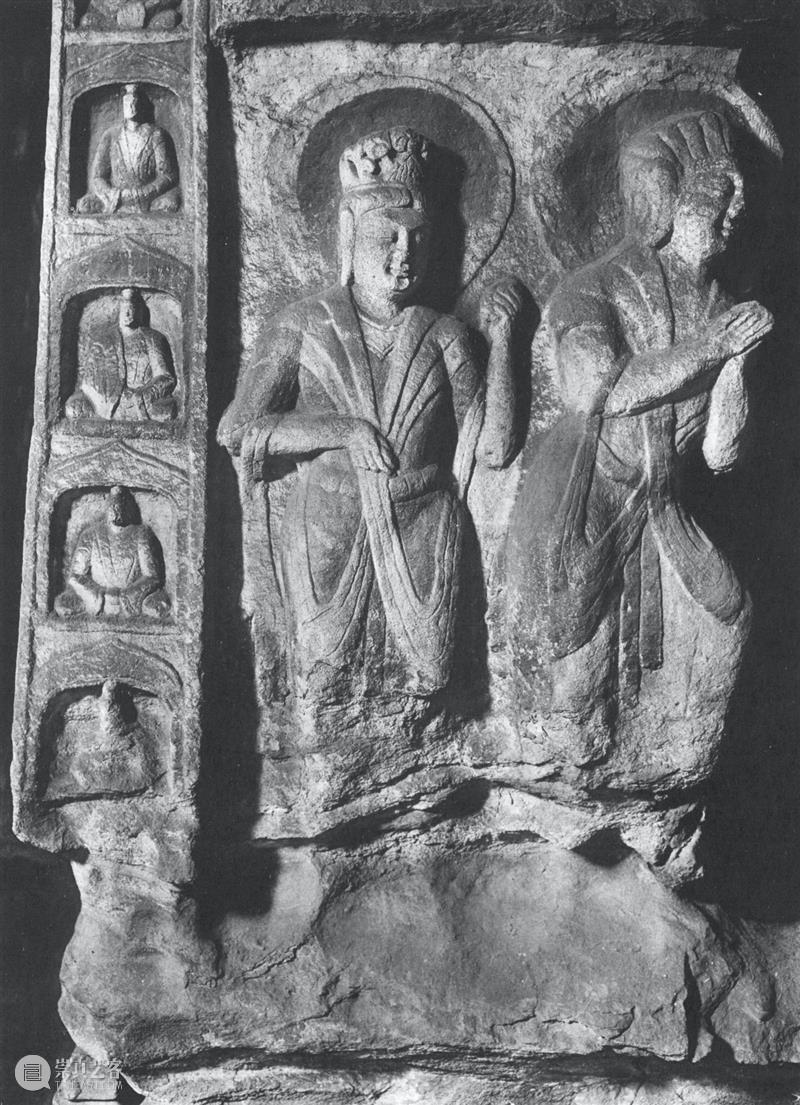

与一期石窟相比,二期发展变化的显著特点是:二期石窟的形制,平面多呈方形,并出现了前后室,顶部雕有平棊藻井;有的洞窟中部雕有方形塔柱,后璧凿有隧道式巡回参拜的甬道;汉魏以来分层分段附有榜题的壁面布局和中国传统建筑形式(屋形窟、屋形龛)及装饰增多;利用开凿的石窟壁面雕造小龛的作法开始出现;造像已少有一期那样雄伟大像,佛、菩萨面相丰瘦适宜,表情温和恬静;佛装由印度式改为中原式。太和十三年(公元489年)出现褒衣博带式佛装。在此前后,菩萨像也采用头戴花蔓冠、身披帔帛、羊肠大裙下摆飞扬的新样式。四壁供养人行列,早期多为鲜卑人“夹领小袖”装束,晚期则穿汉族宽服。凸起的繁细衣纹,被简化的雕刻较深的直平阶梯式衣纹所代替,意在增强立体感和写实性。

二期石窟多开凿时间相同、布局相近、内容相连的双窟,很可能和当时尊奉孝文帝拓跋宏、太皇太后冯氏“二圣”有关。

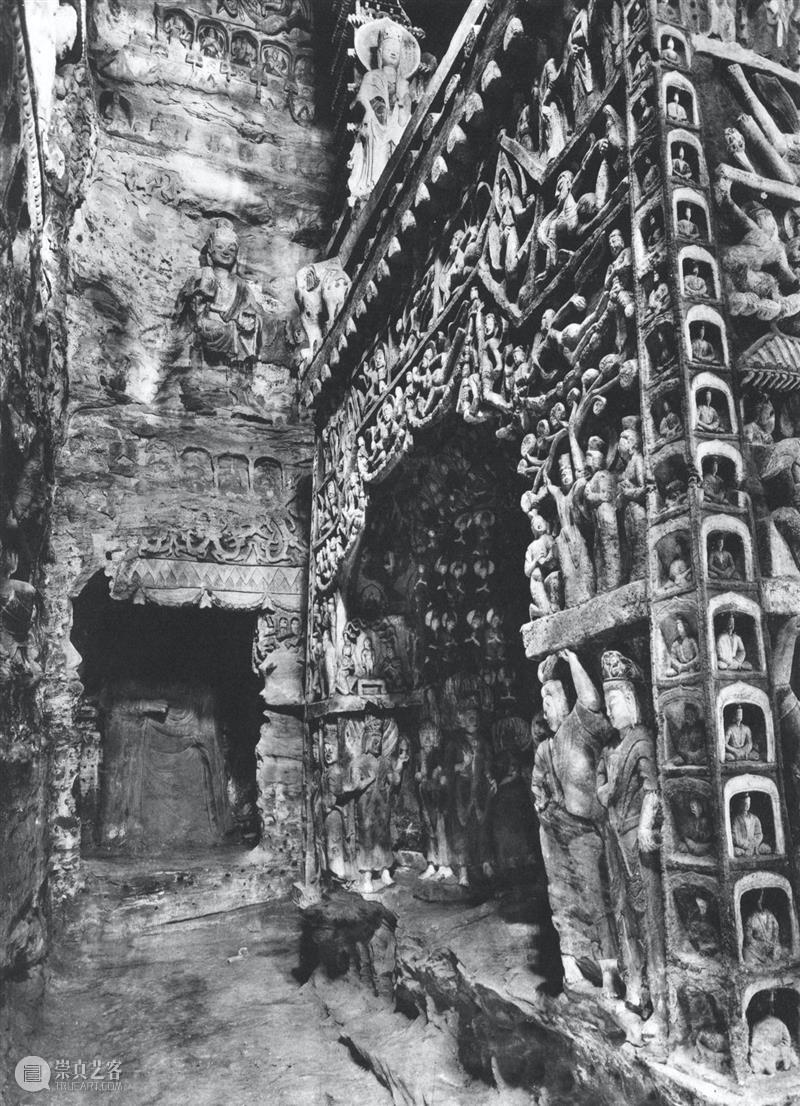

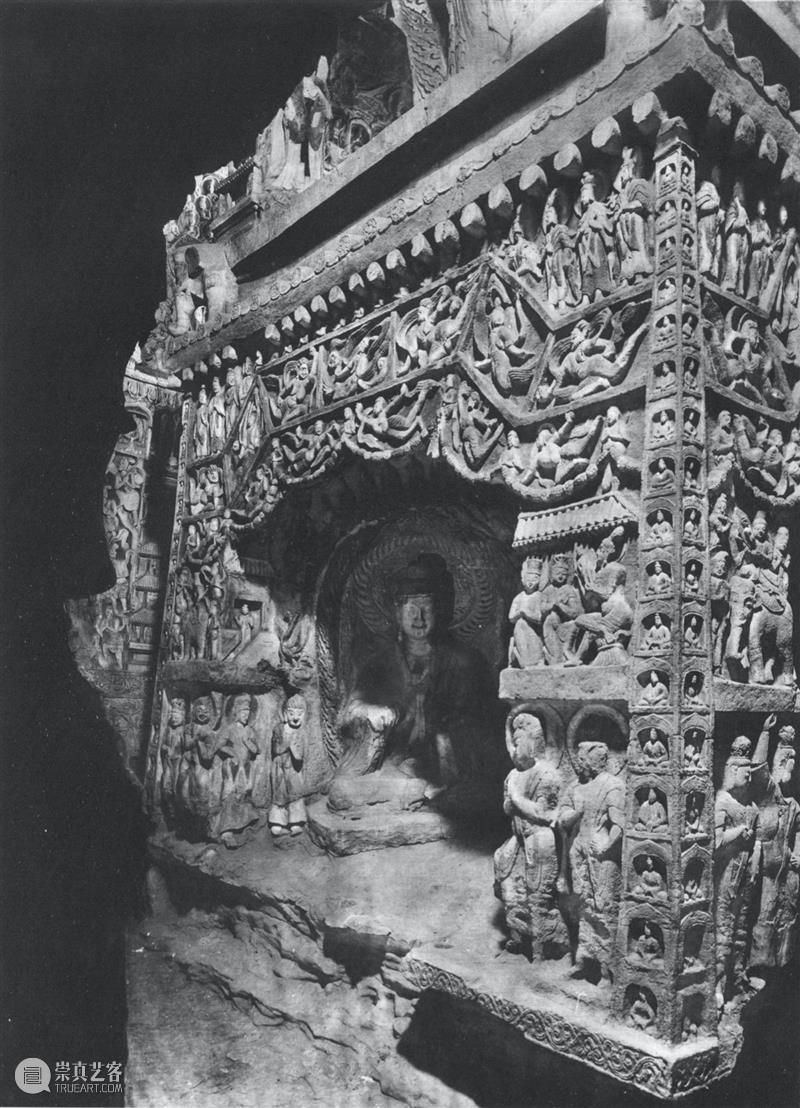

第5窟与第6窟是毗连一体的双窟。其外是进入云冈石窟山门最先仰面看见的巍峨高耸的木构楼阁,5、6窟木构阁楼并连,朱红柱栏,琉璃瓦顶,远望金碧辉煌,气势不凡,为清顺治八年(公元1651年)集资重建。

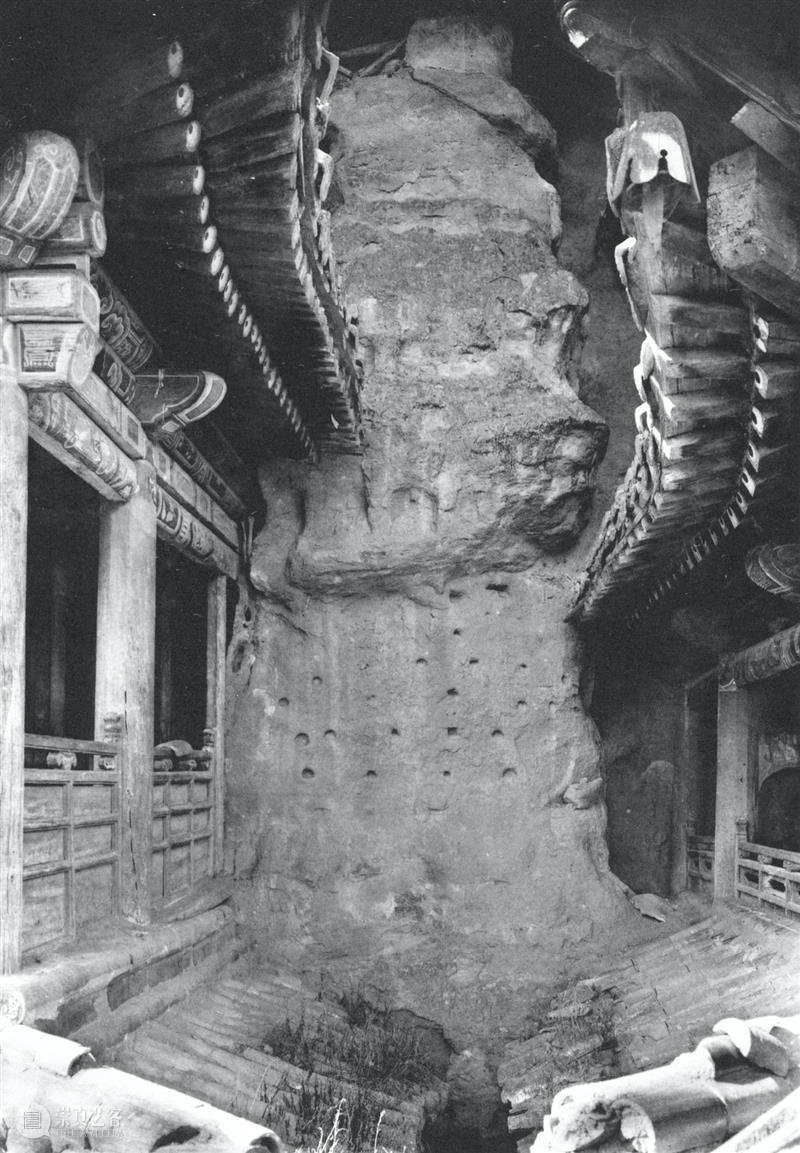

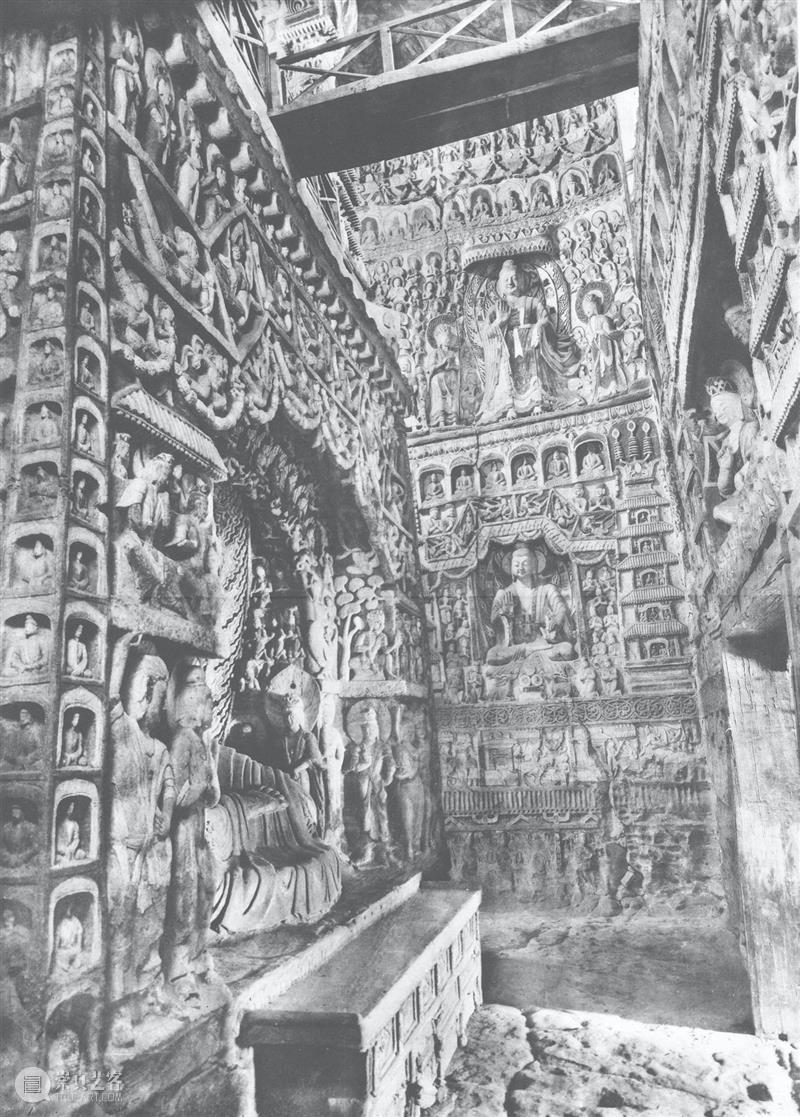

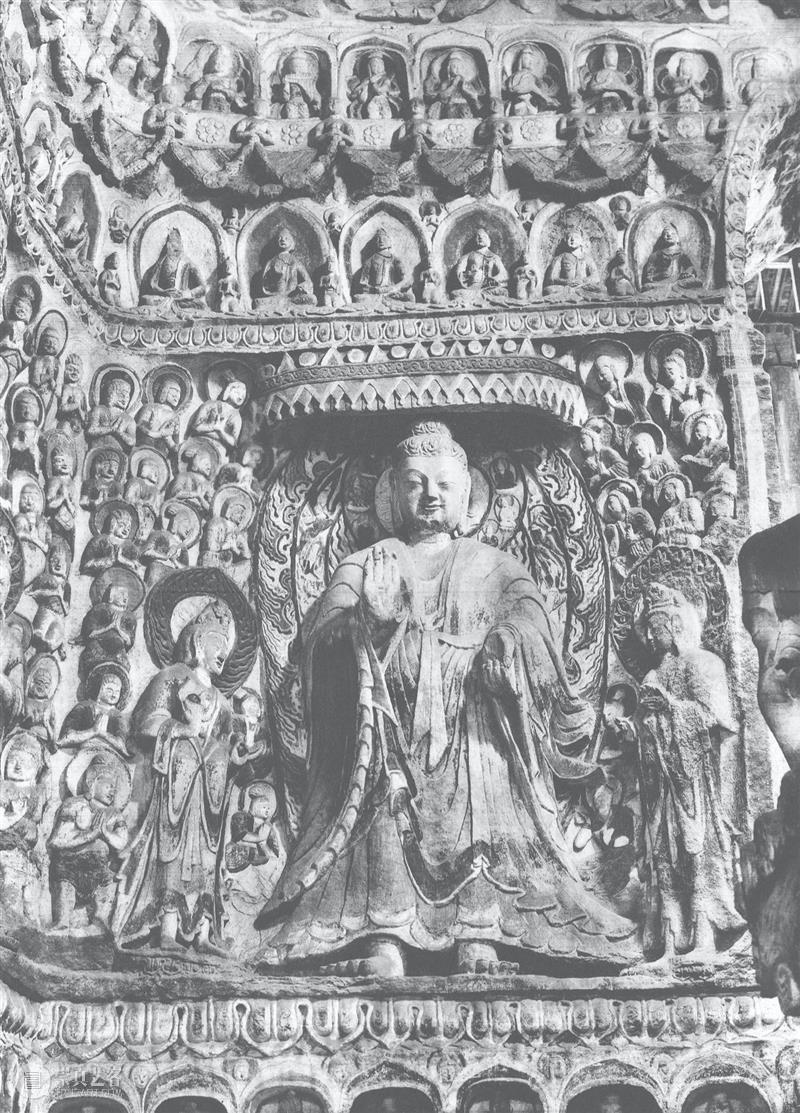

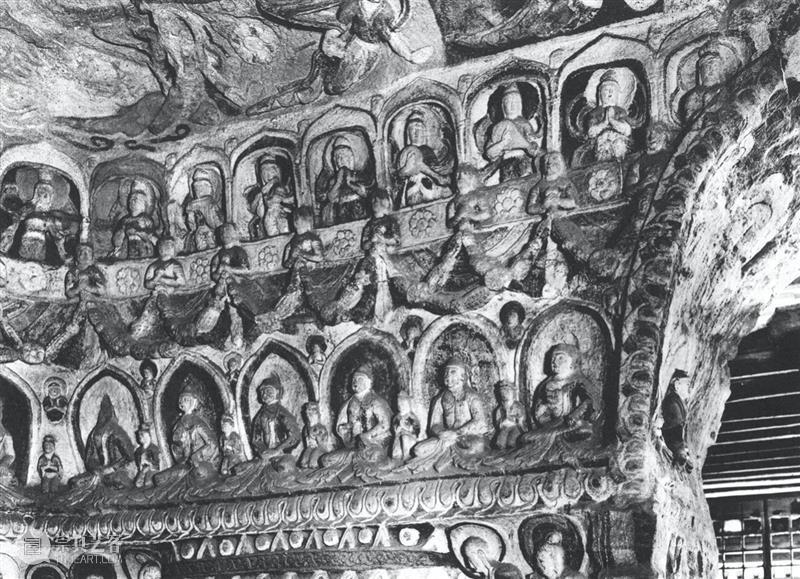

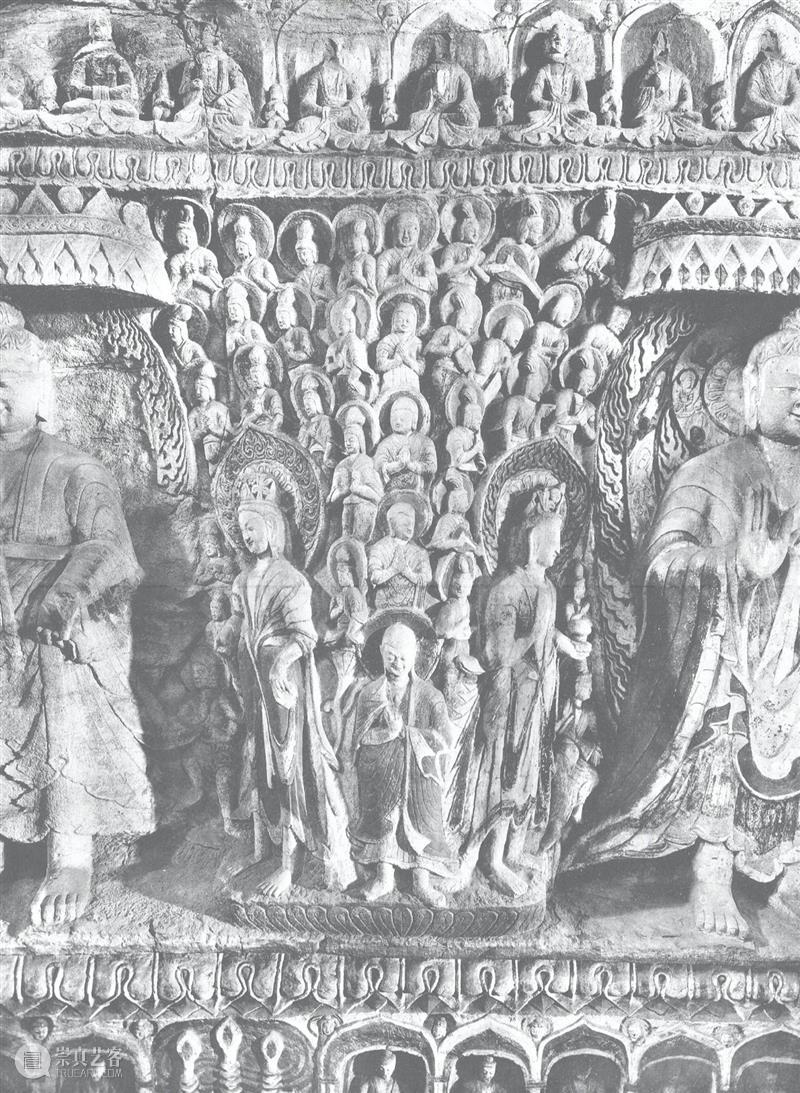

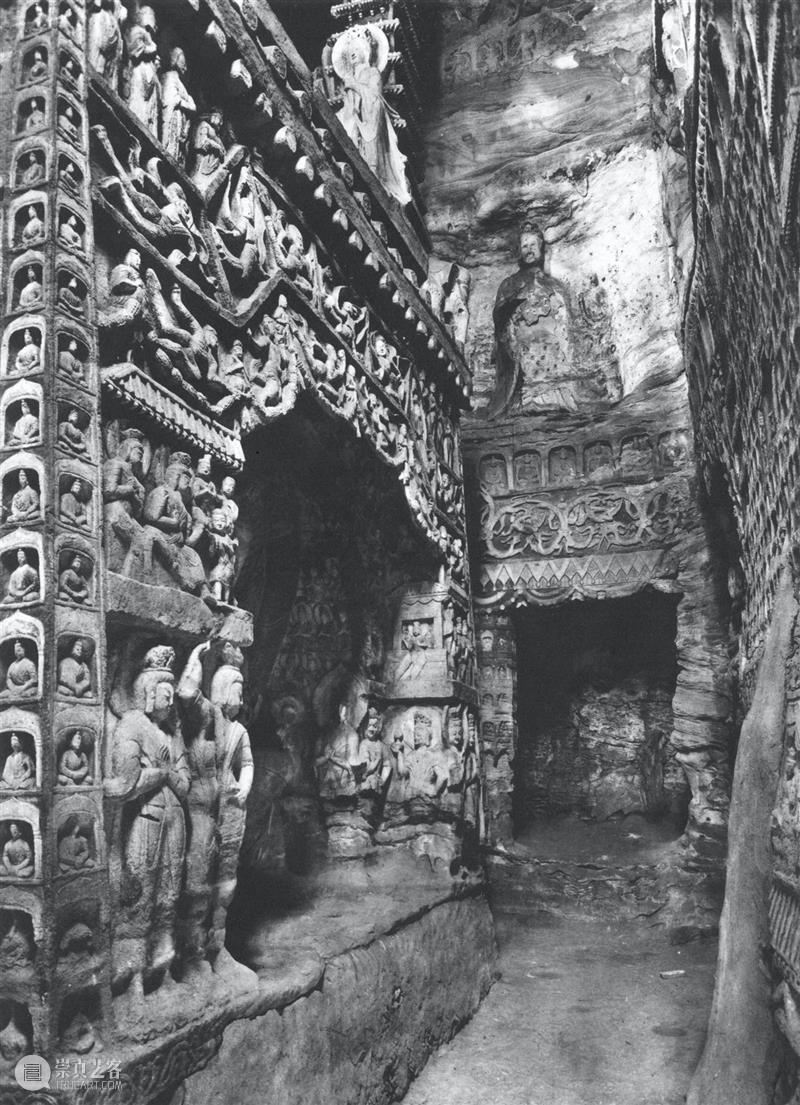

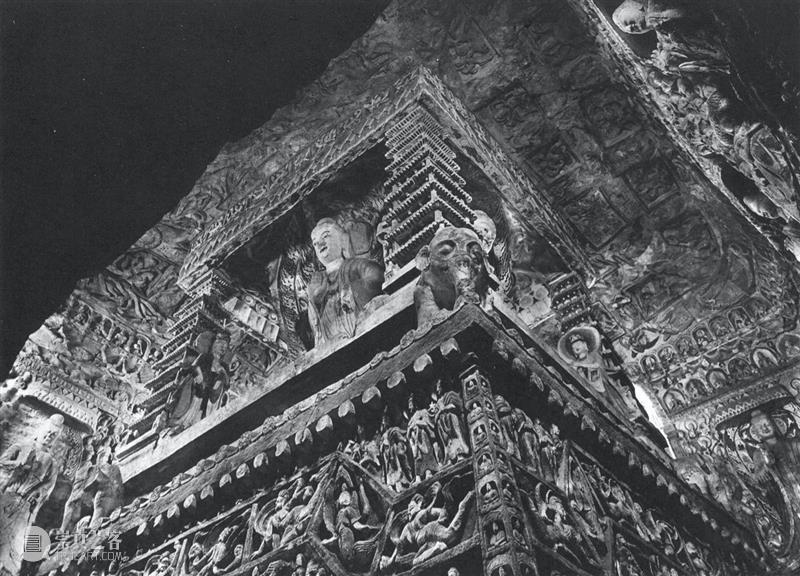

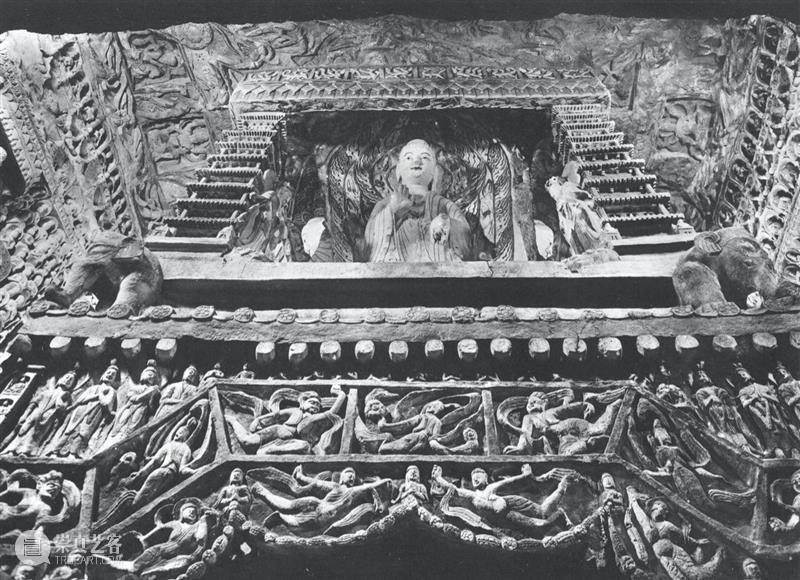

6窟中心塔南面上层佛像

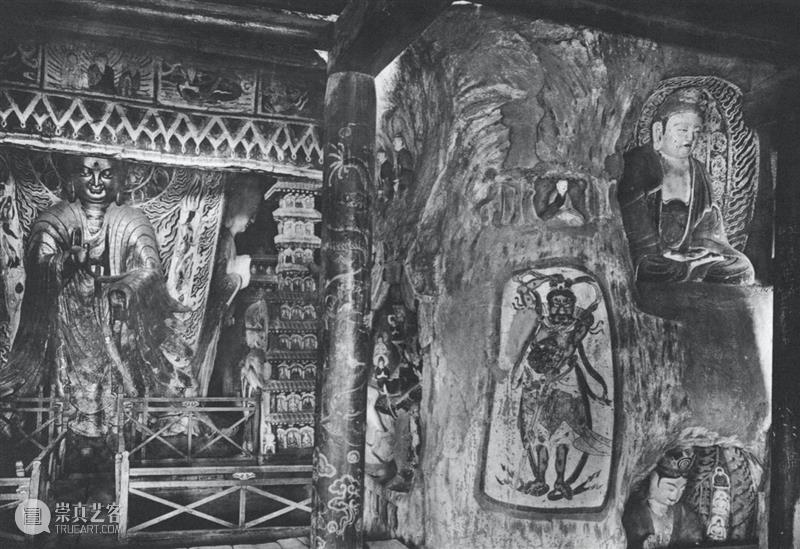

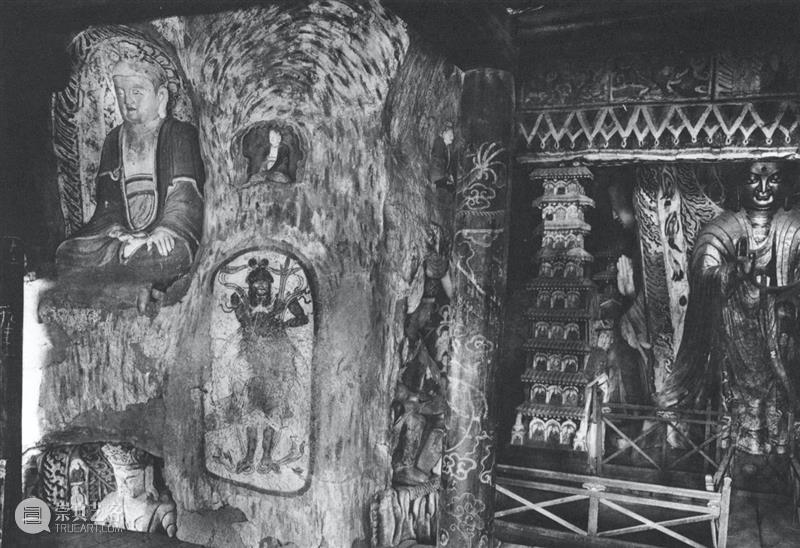

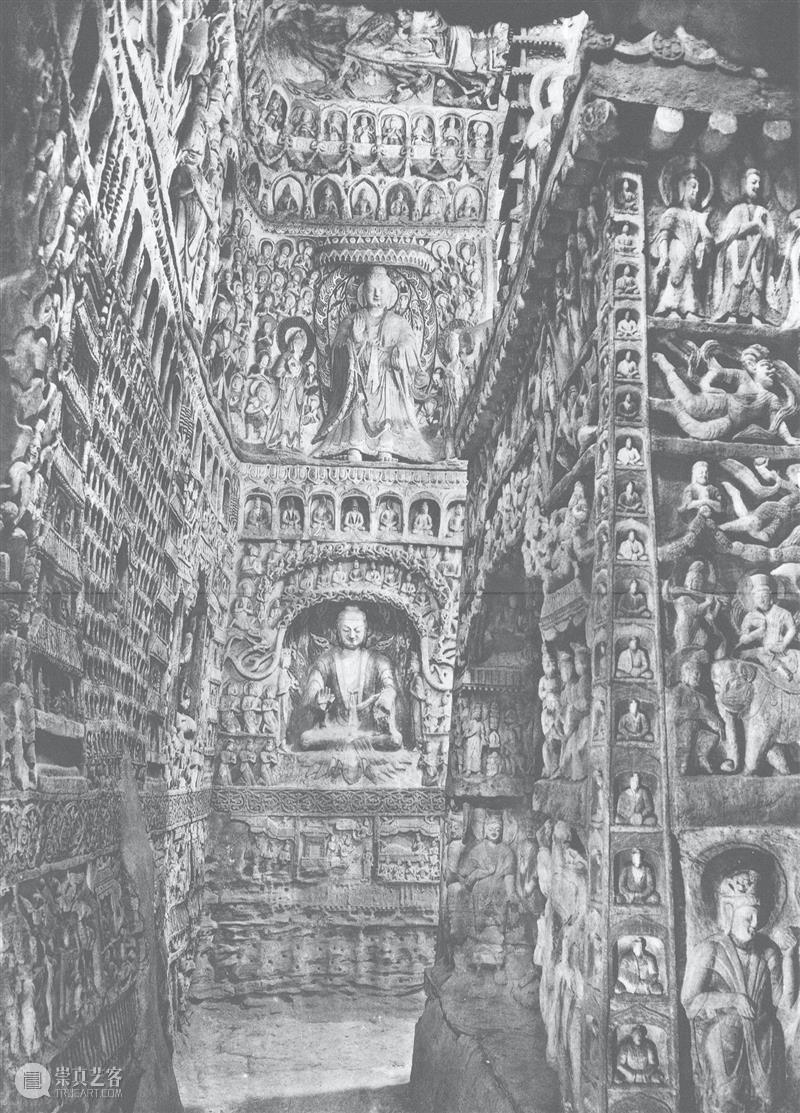

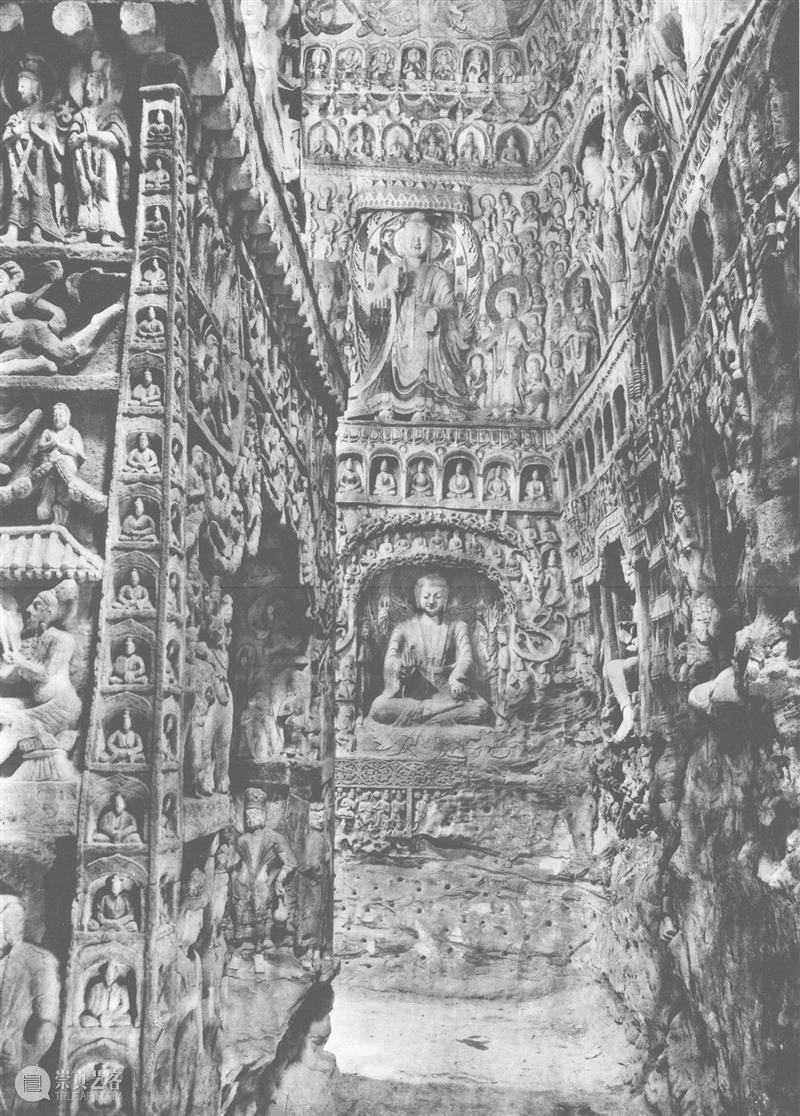

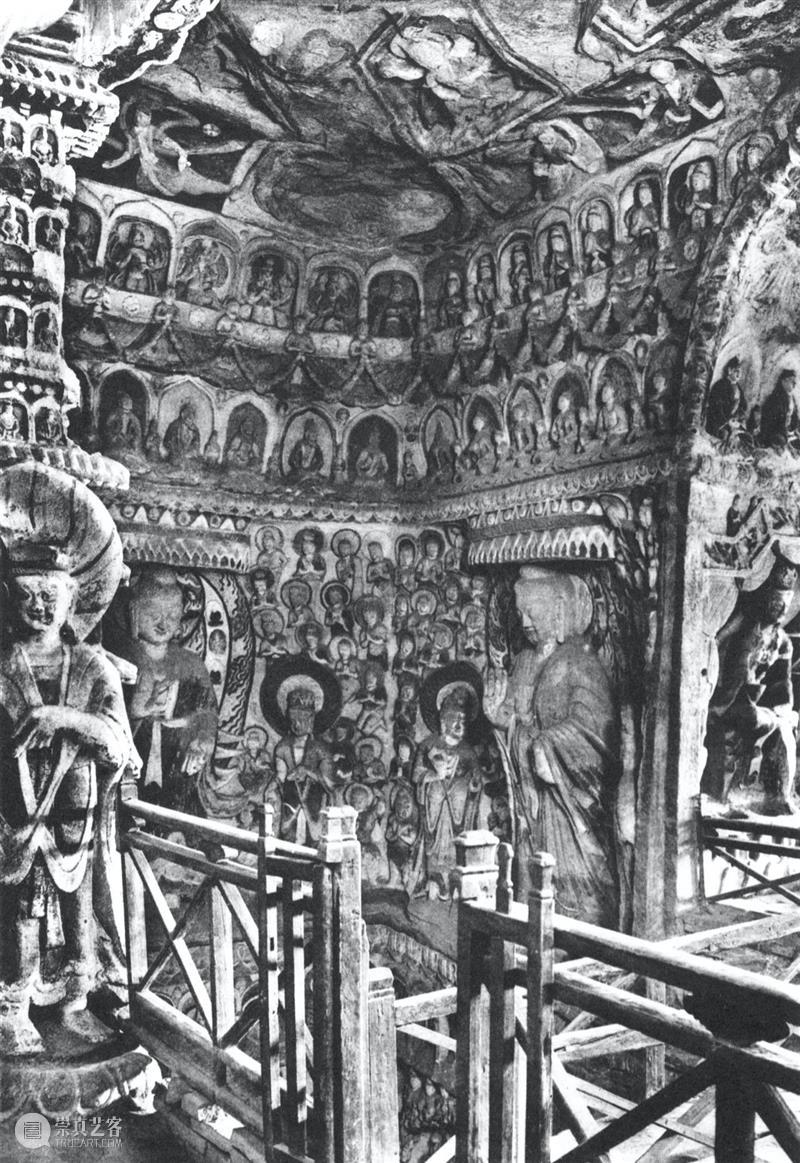

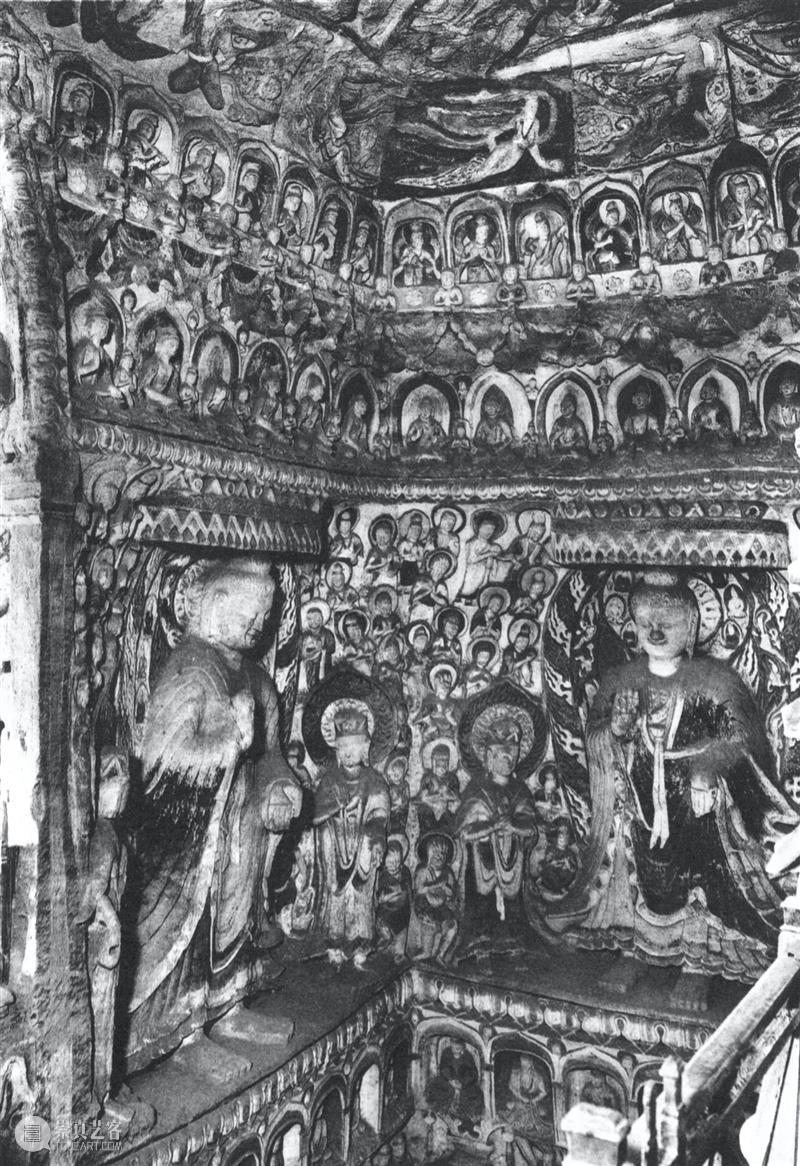

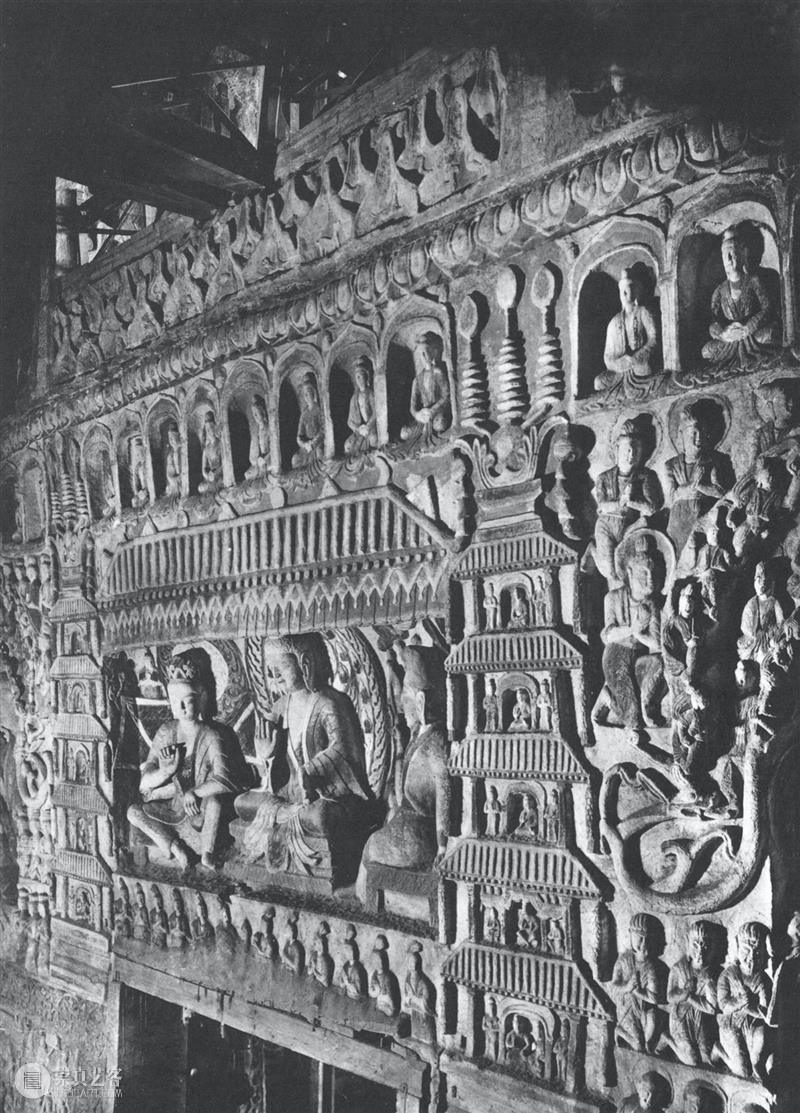

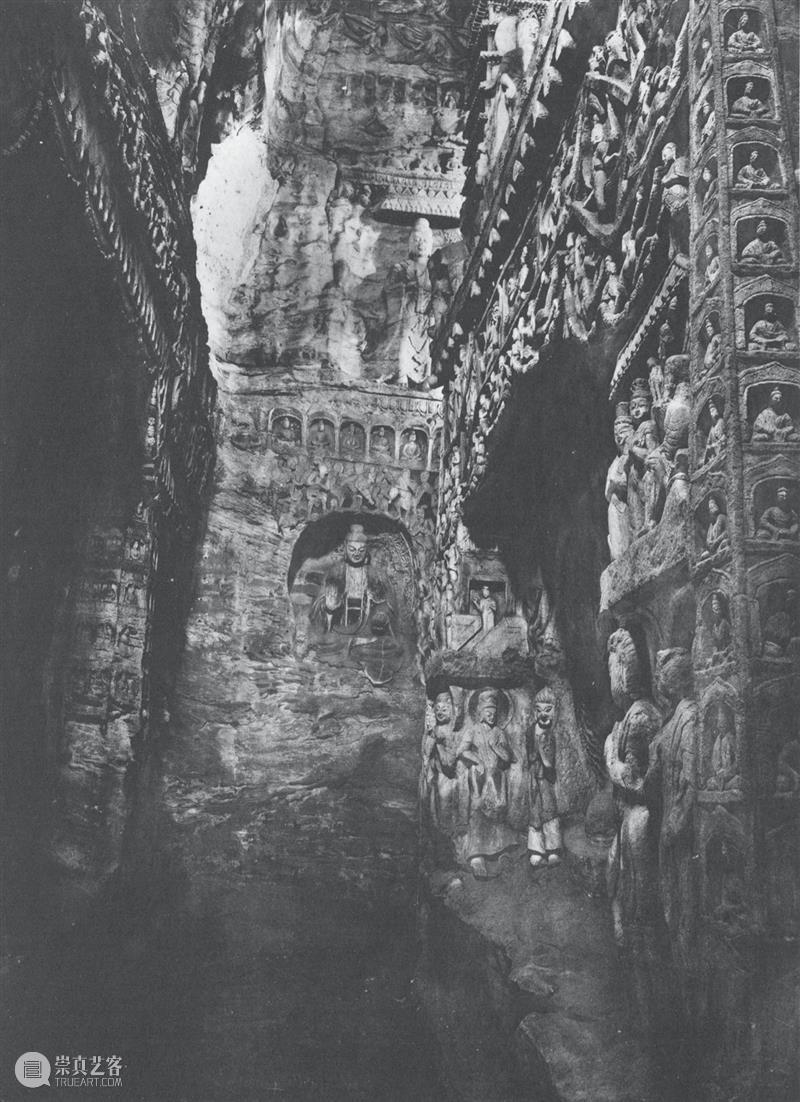

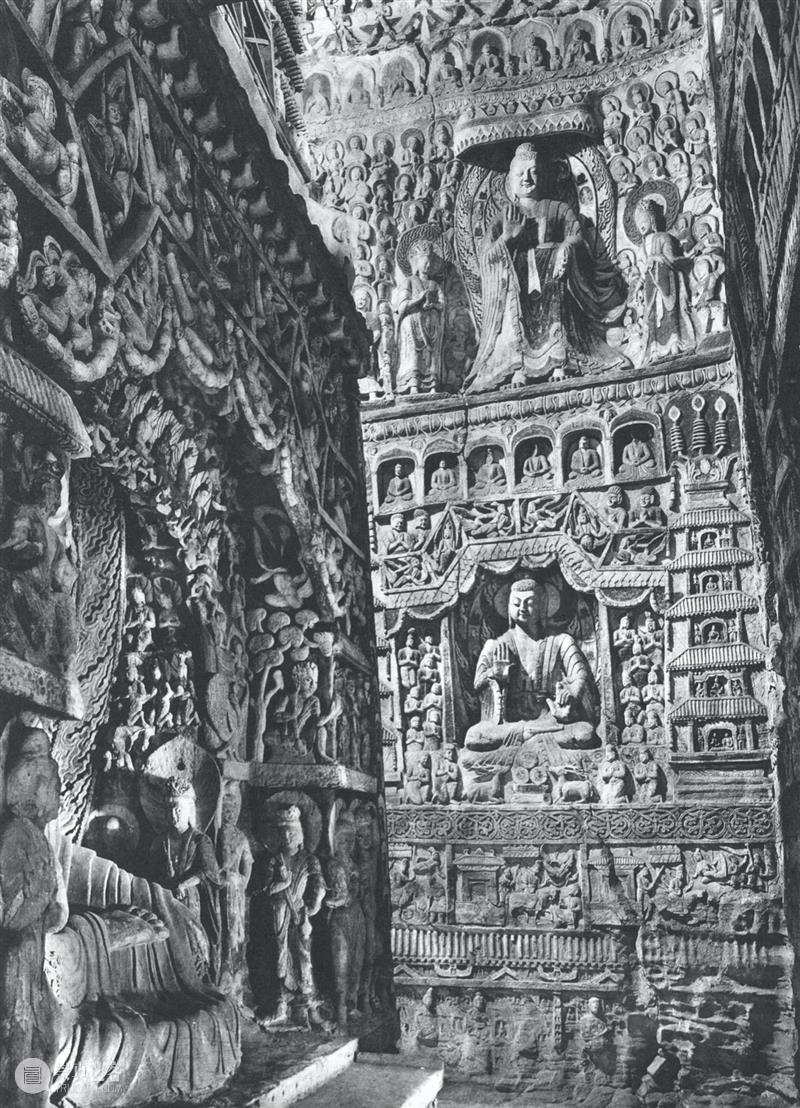

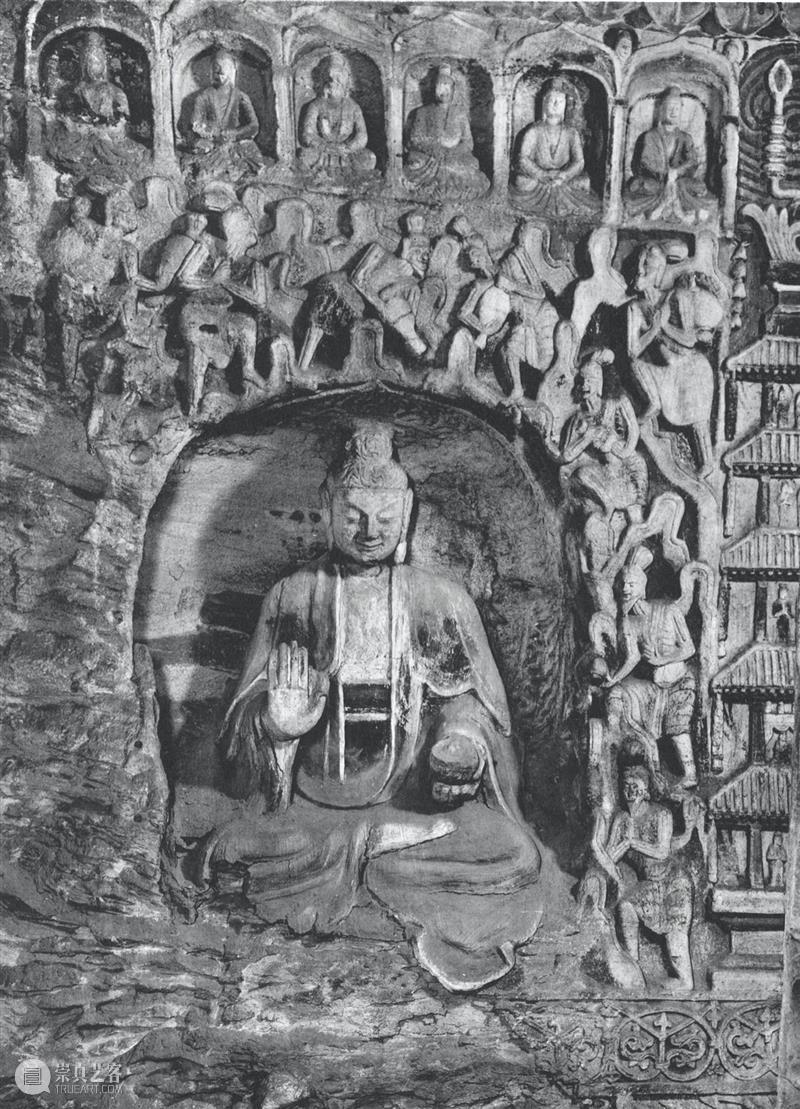

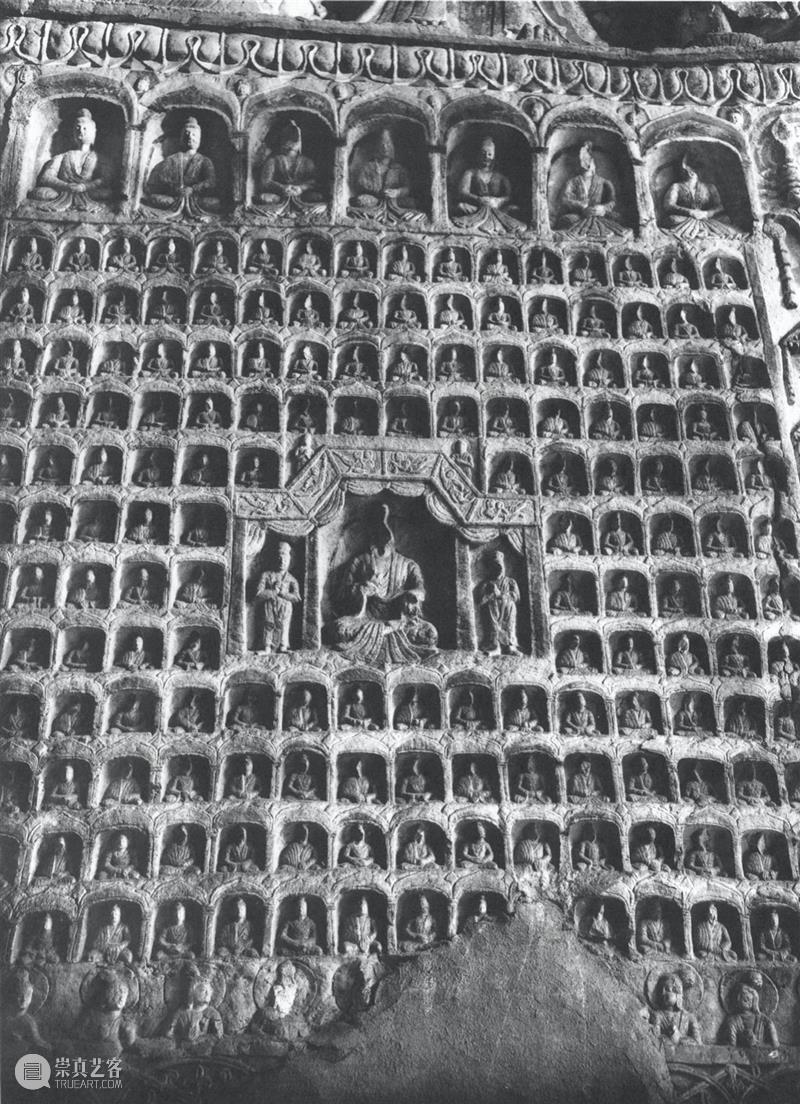

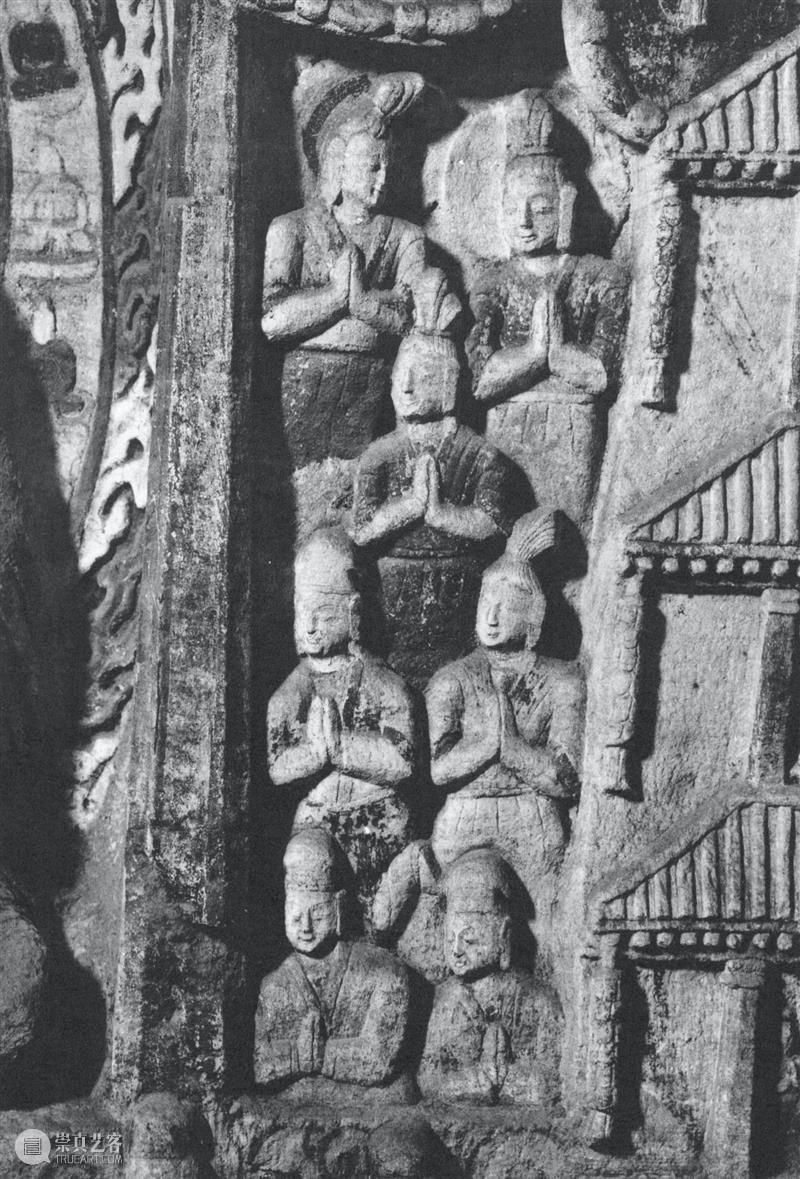

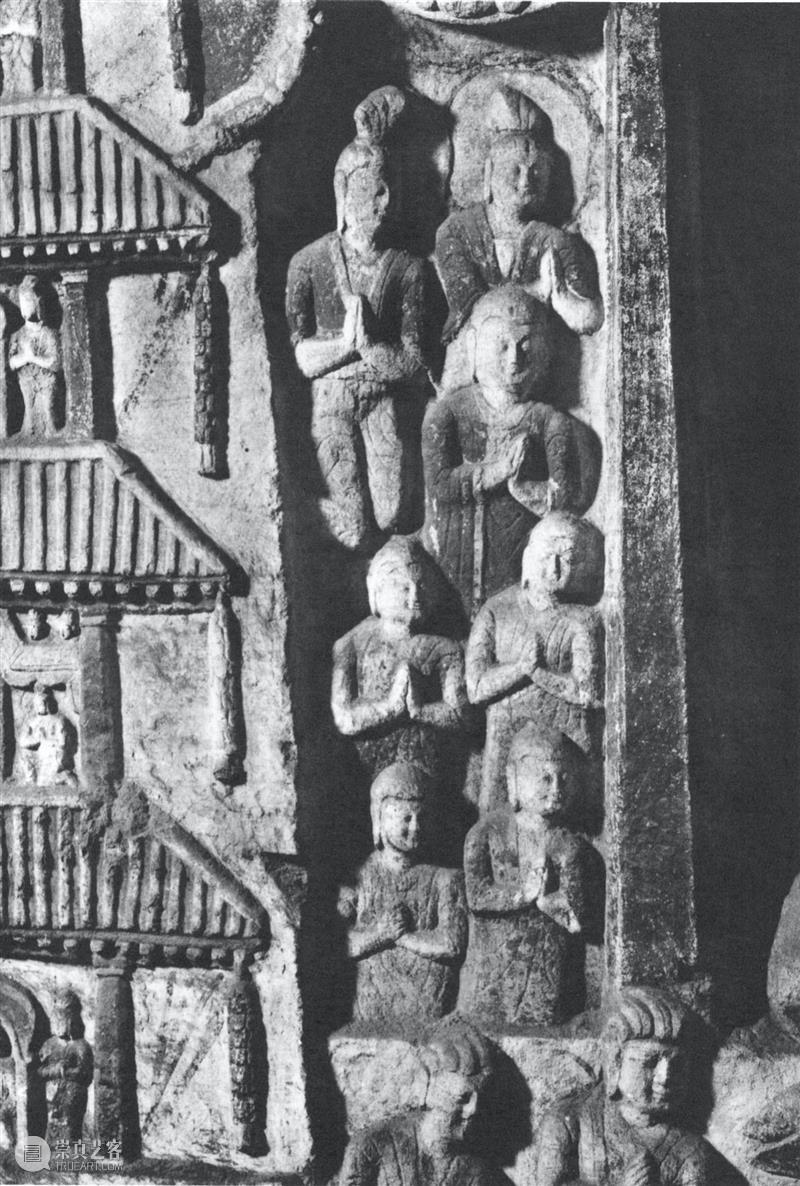

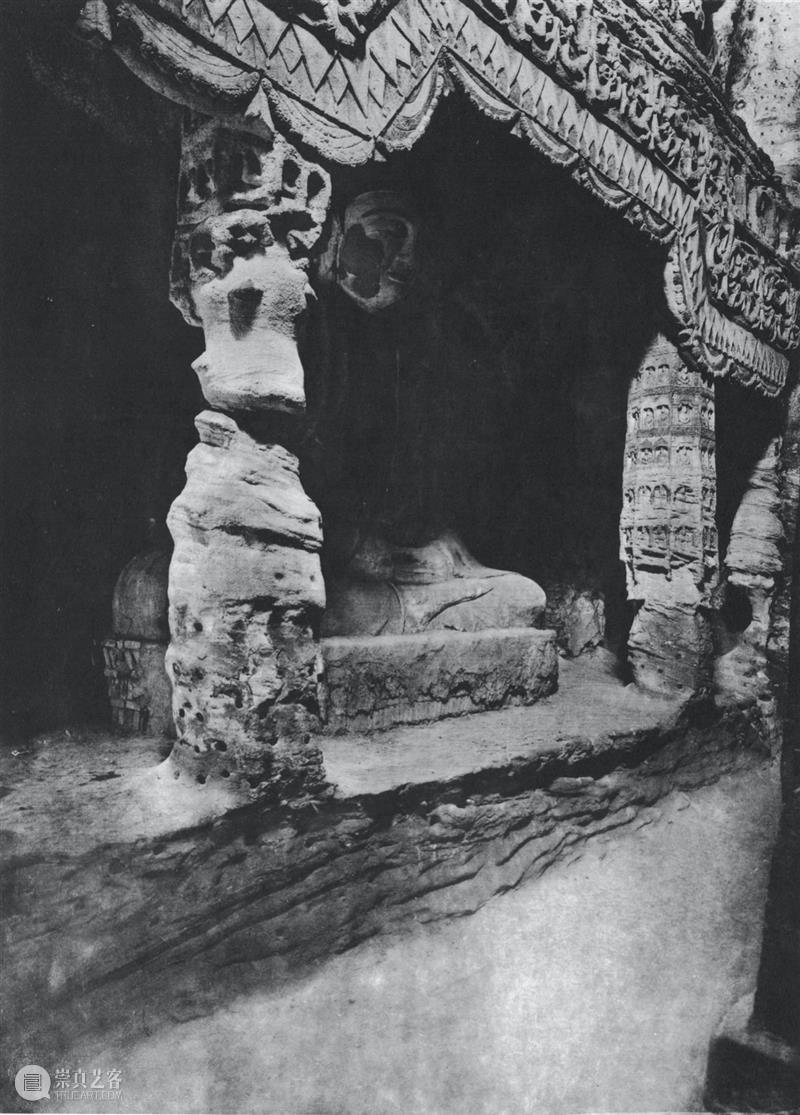

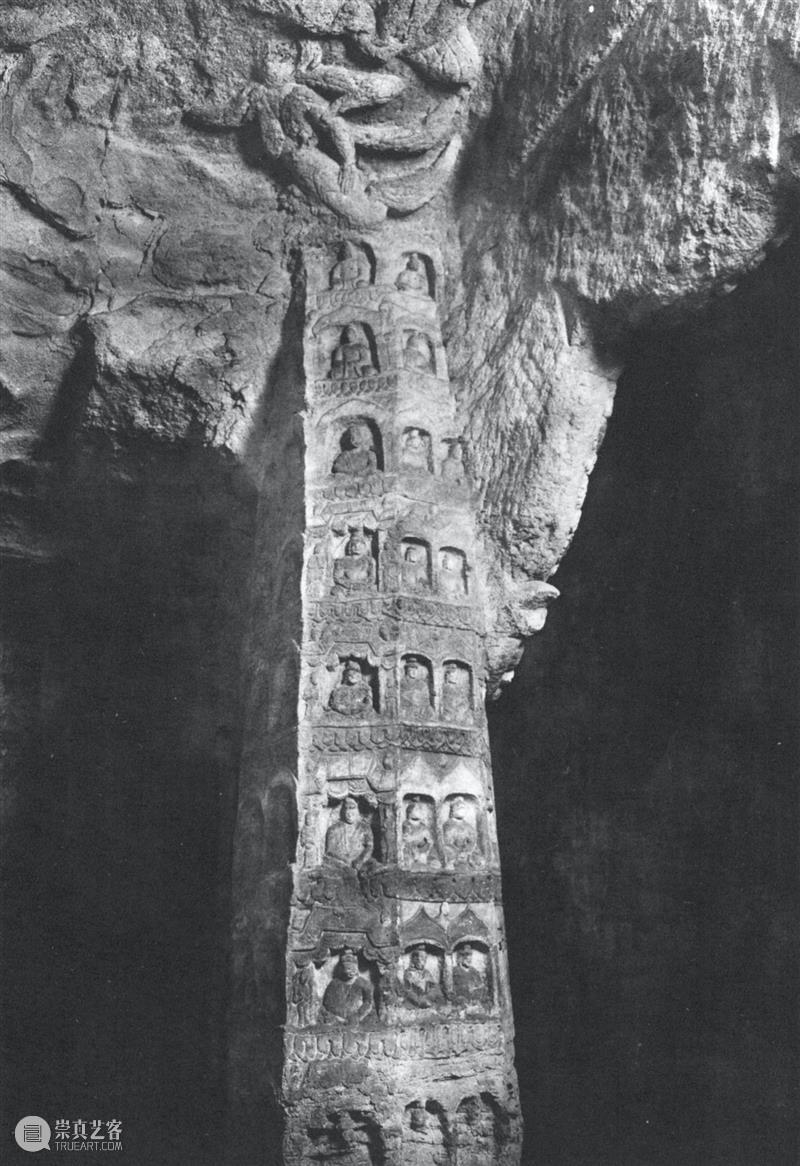

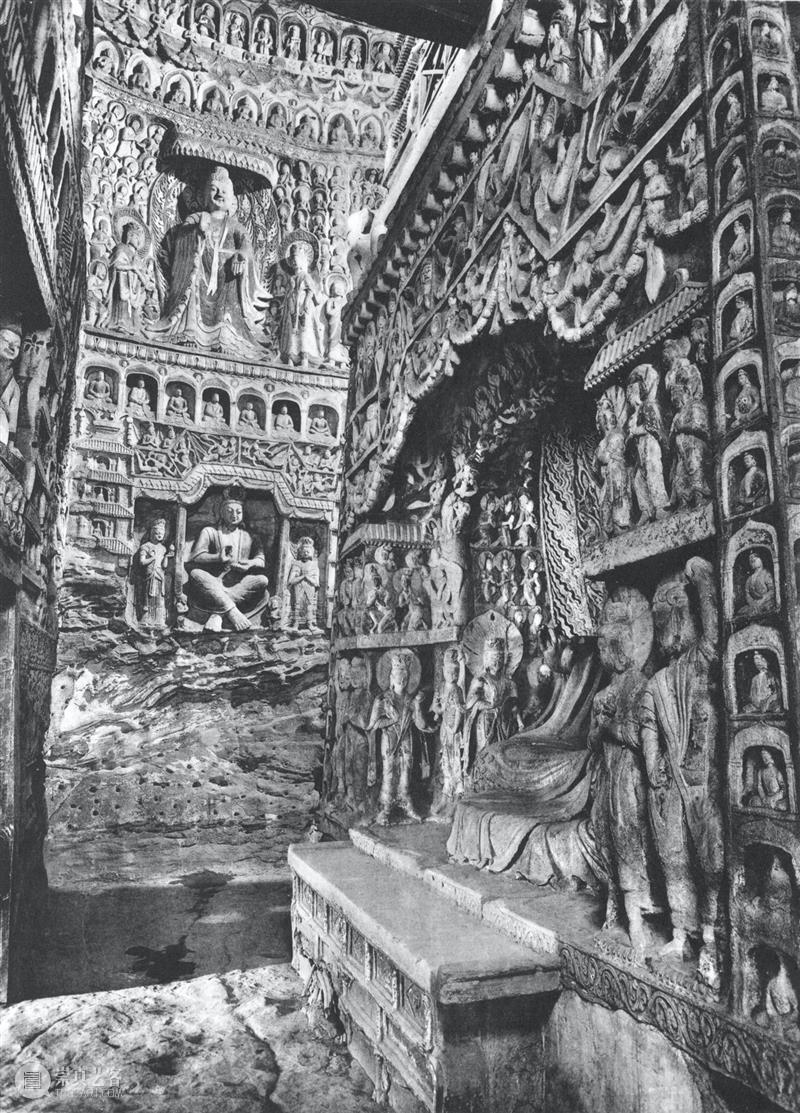

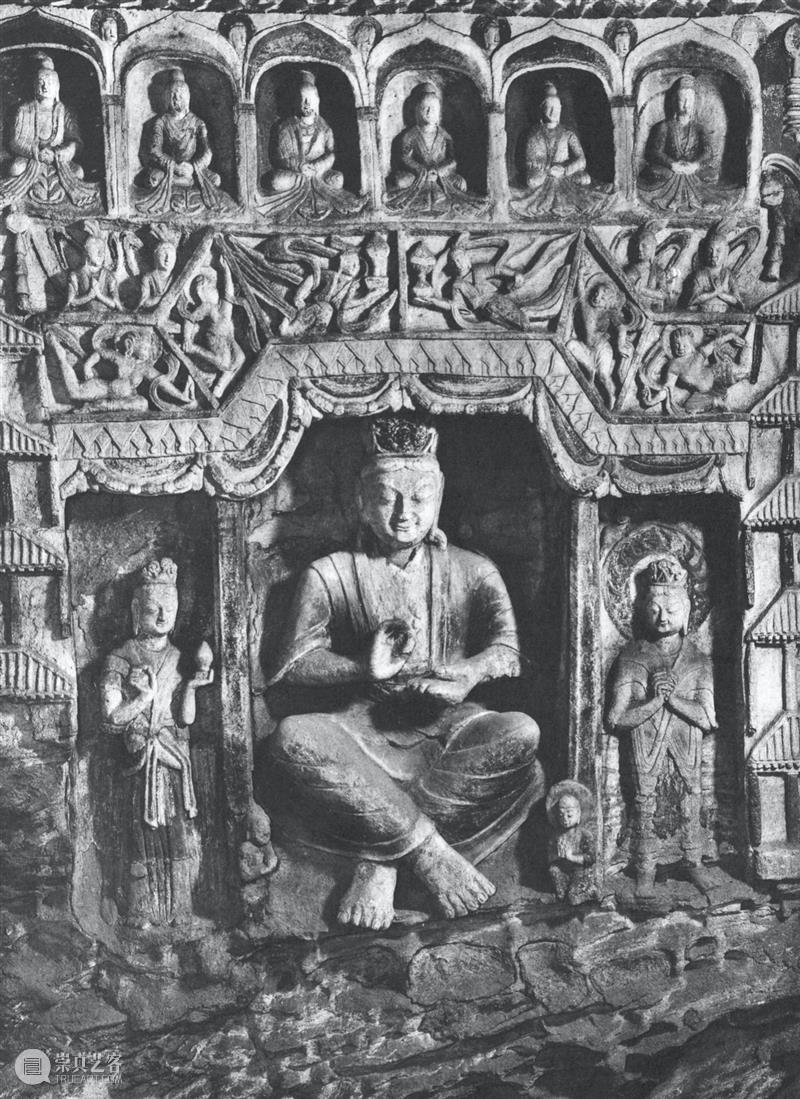

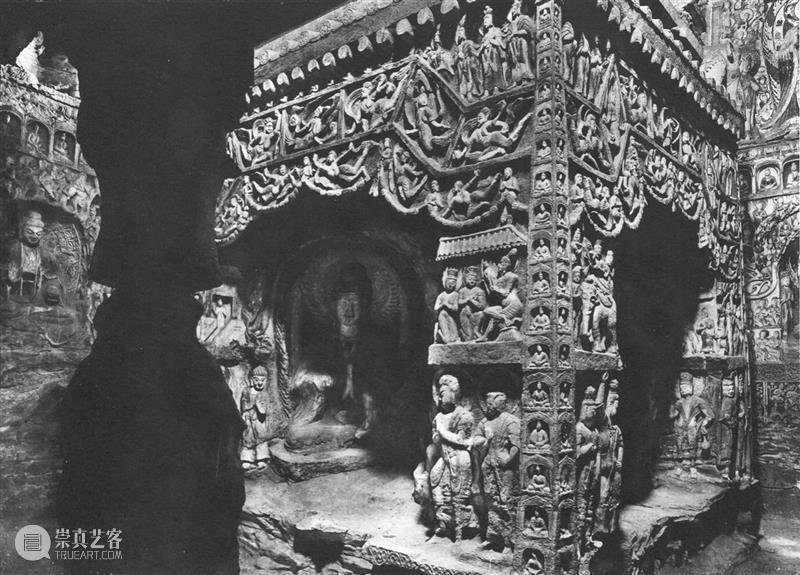

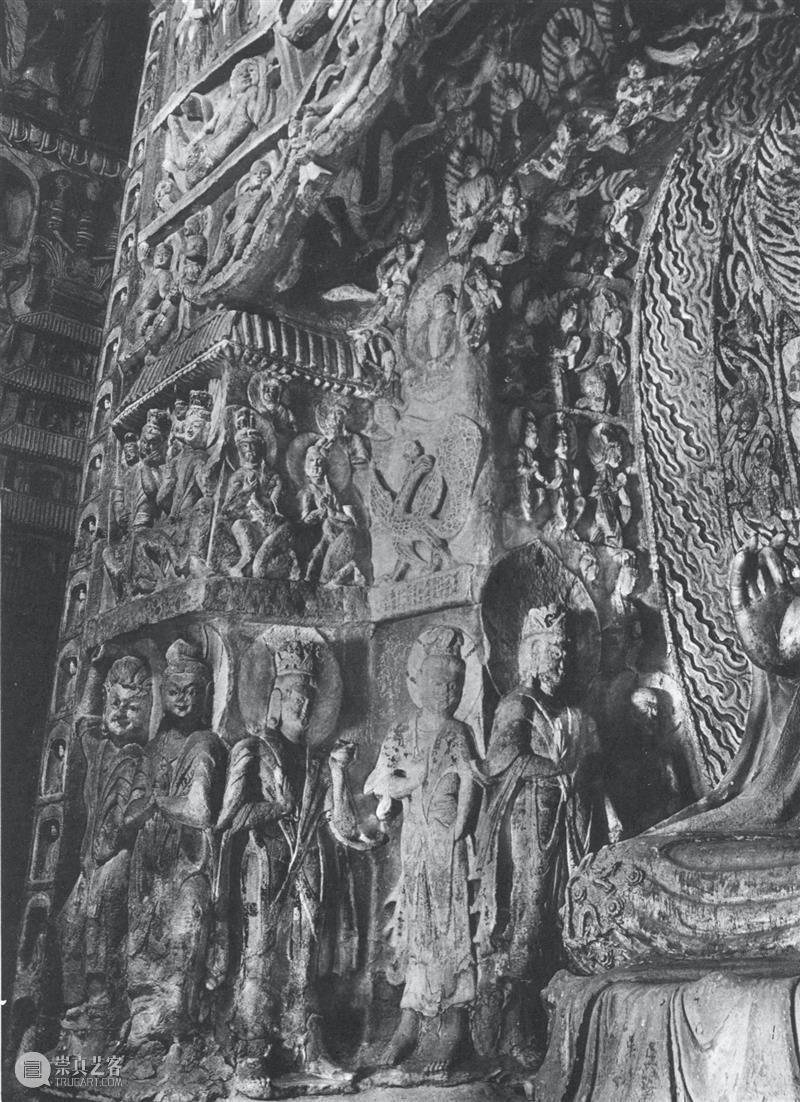

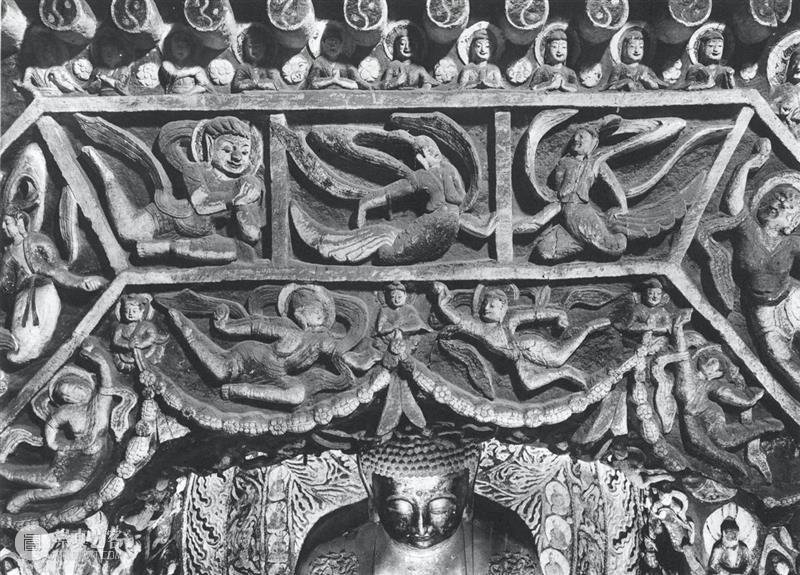

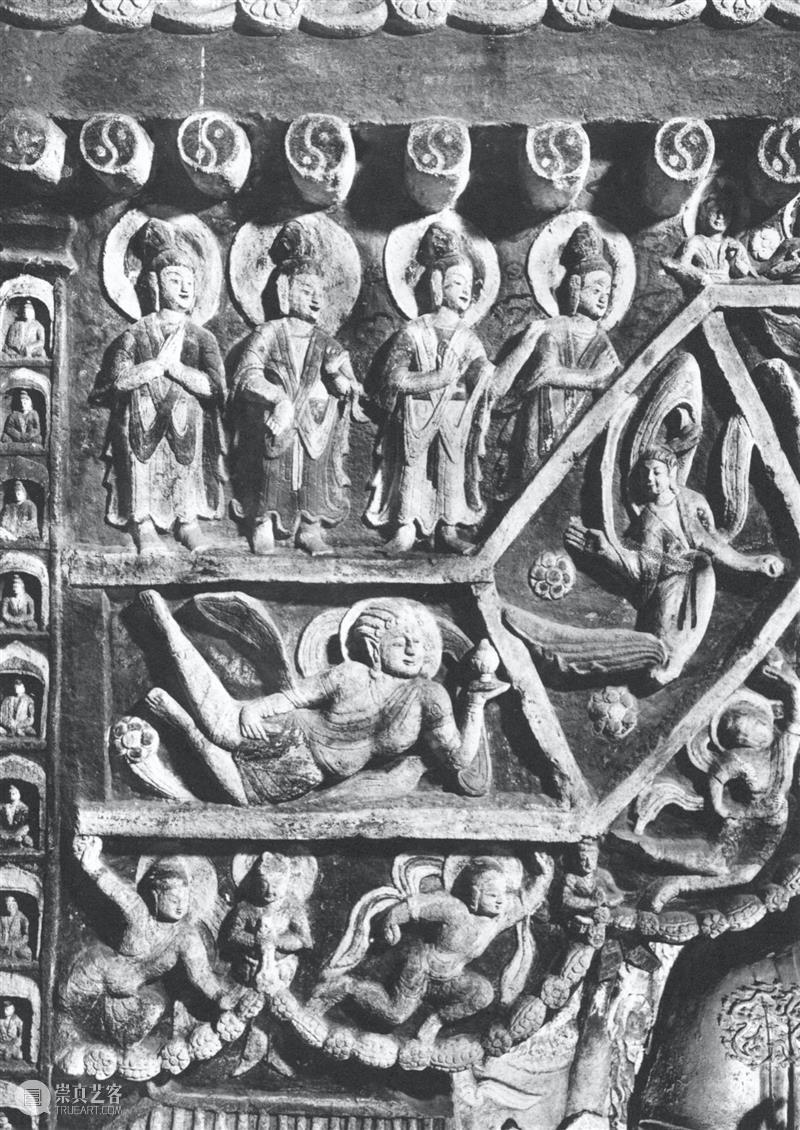

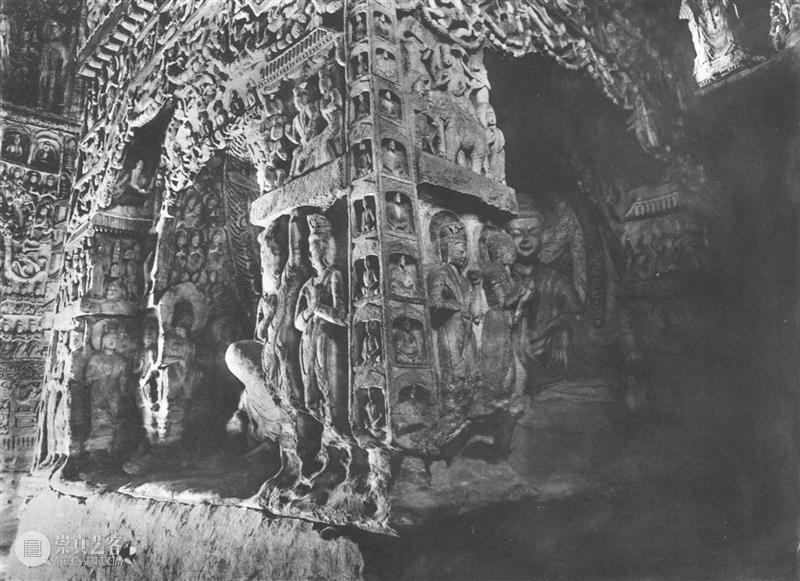

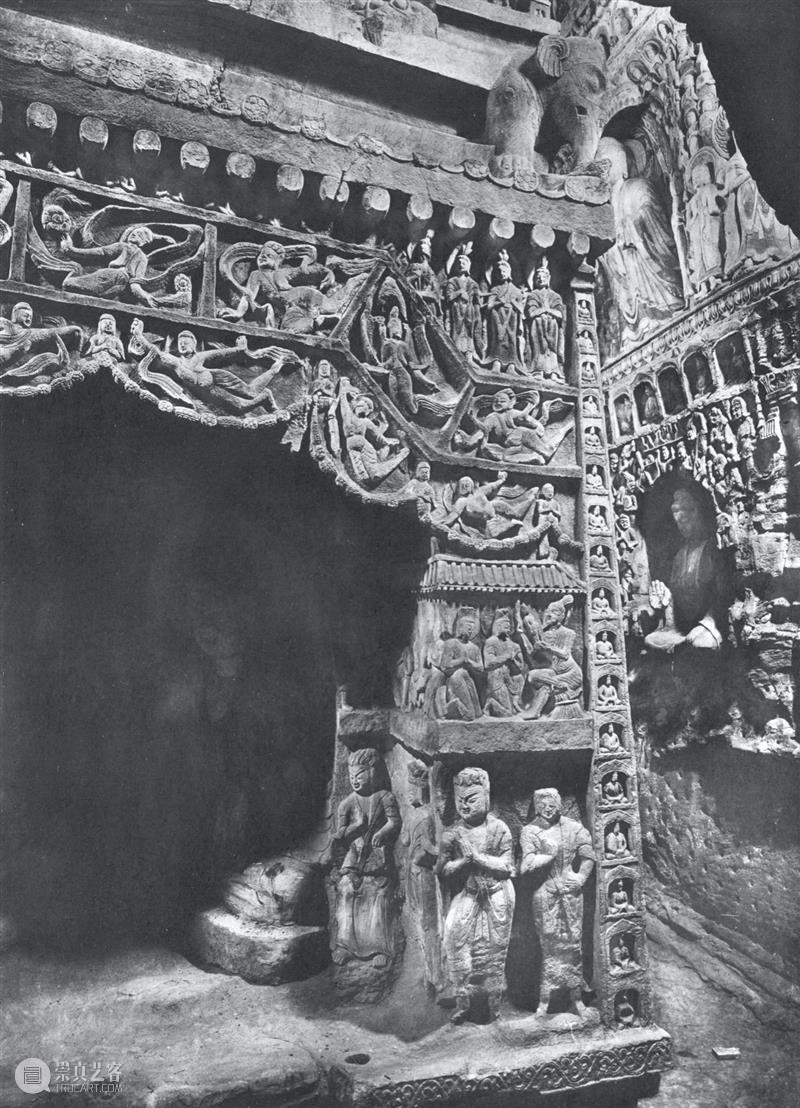

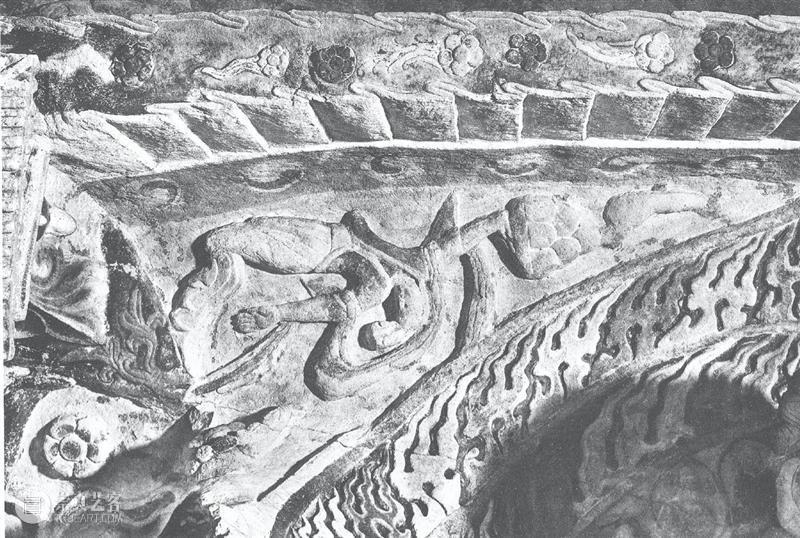

第6窟是一座平面方形洞窟。中央雕有14米高直通窟顶的方形二层塔柱,塔柱上层雕四方佛,褒衣博带,雕工精美,上面四角各有一座九层出檐小塔,驮于象背上。下层四面刻四龛五佛(北面龛内刻两个佛),当是四方佛加中央佛而成之五方佛格局。

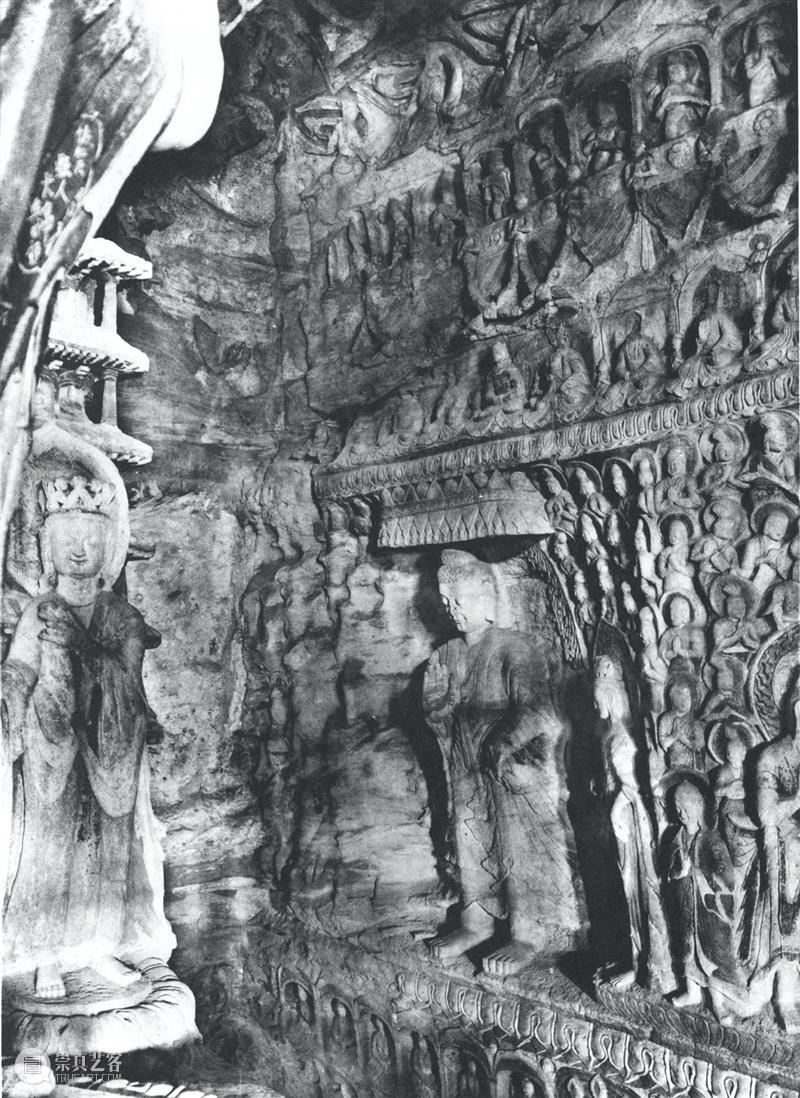

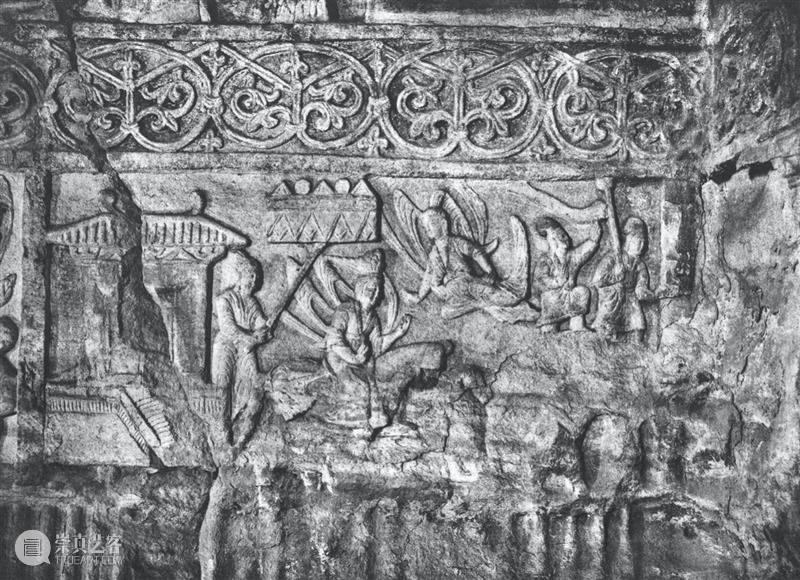

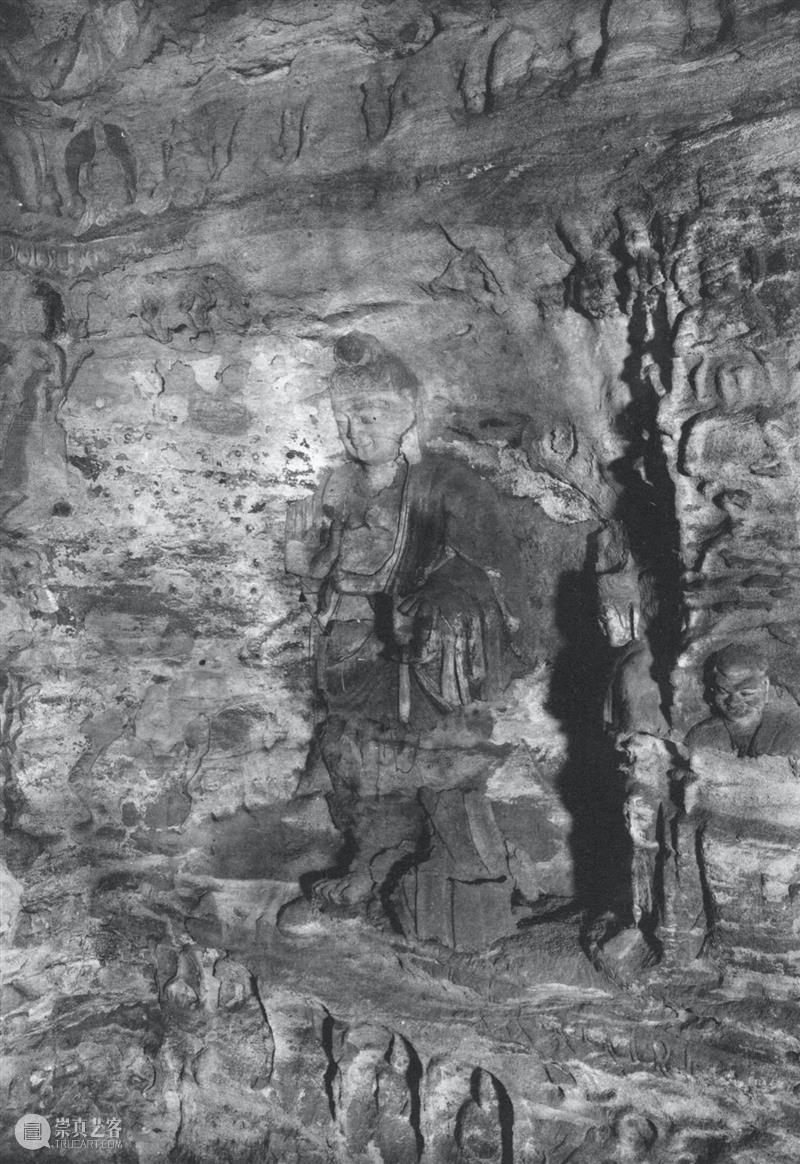

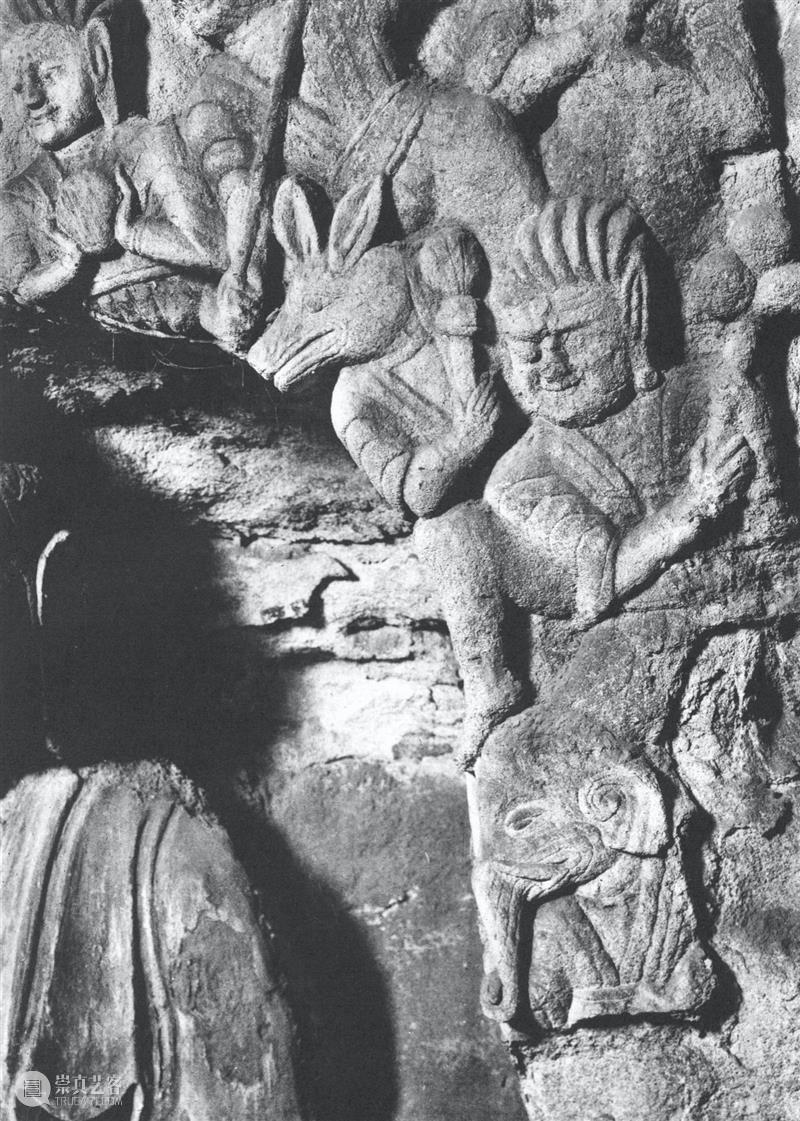

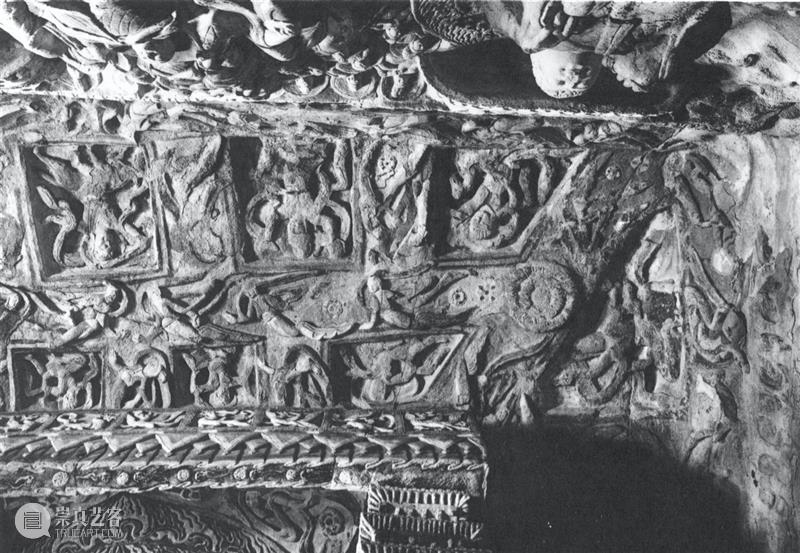

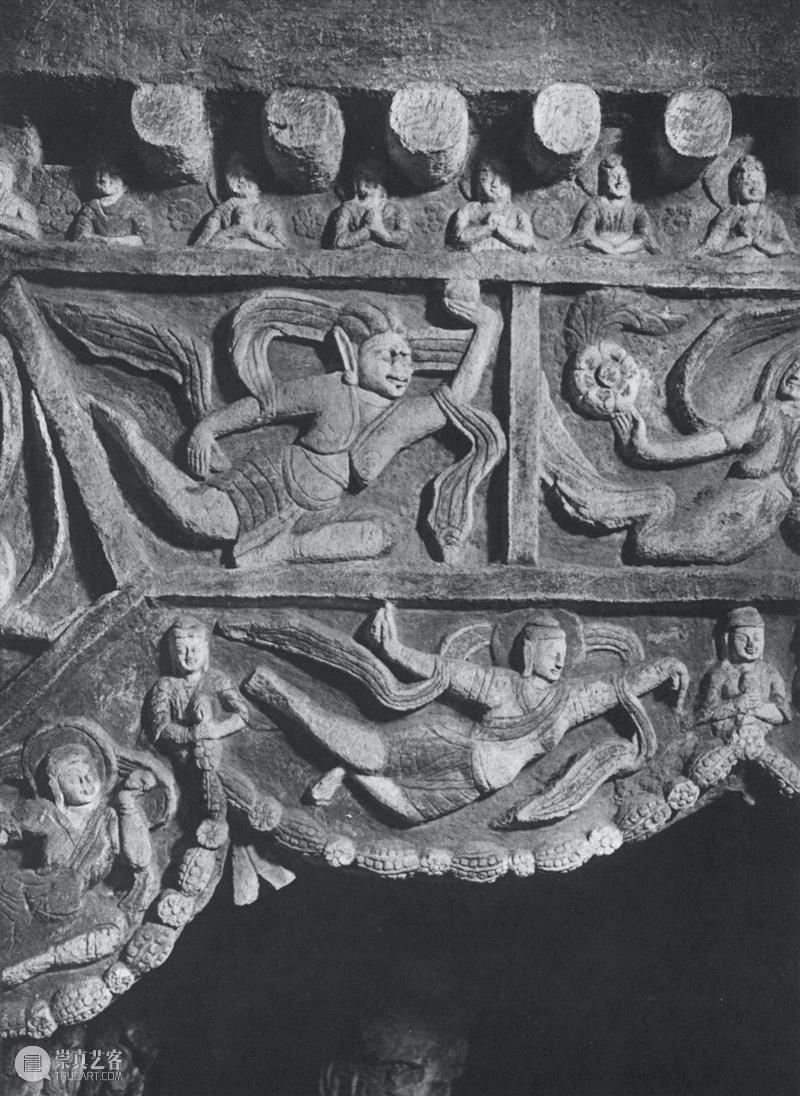

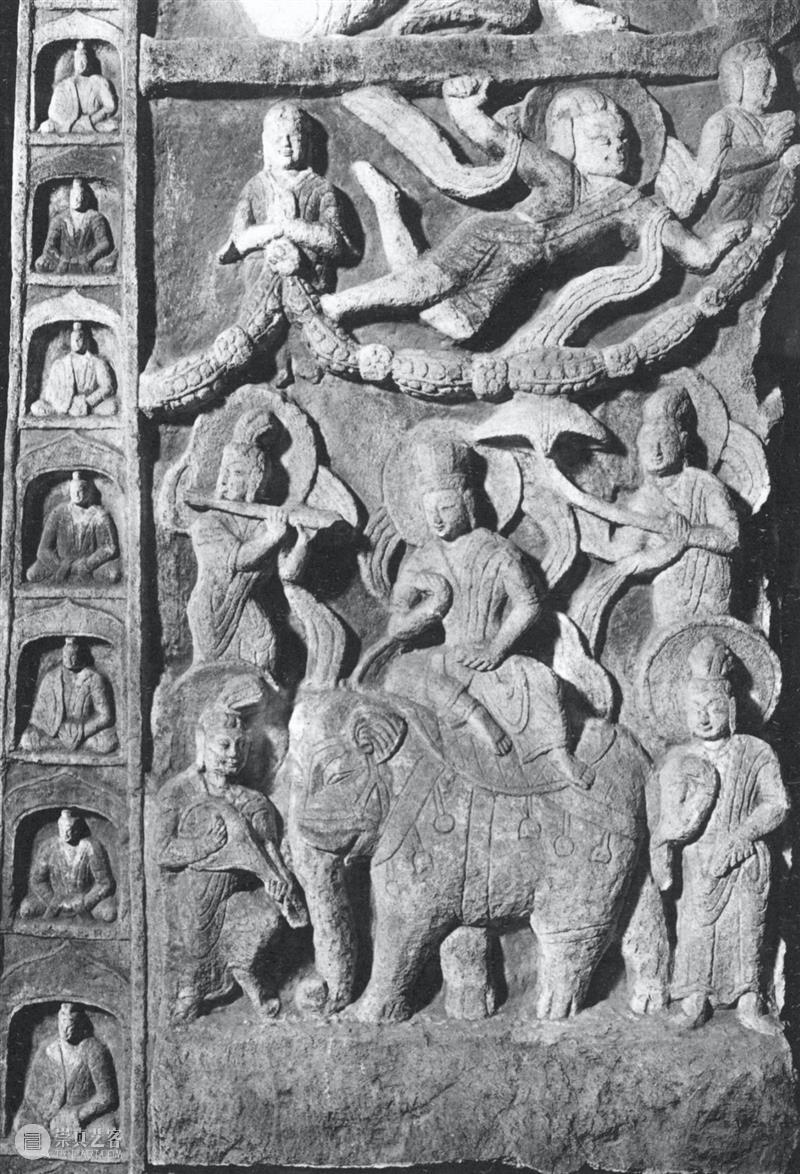

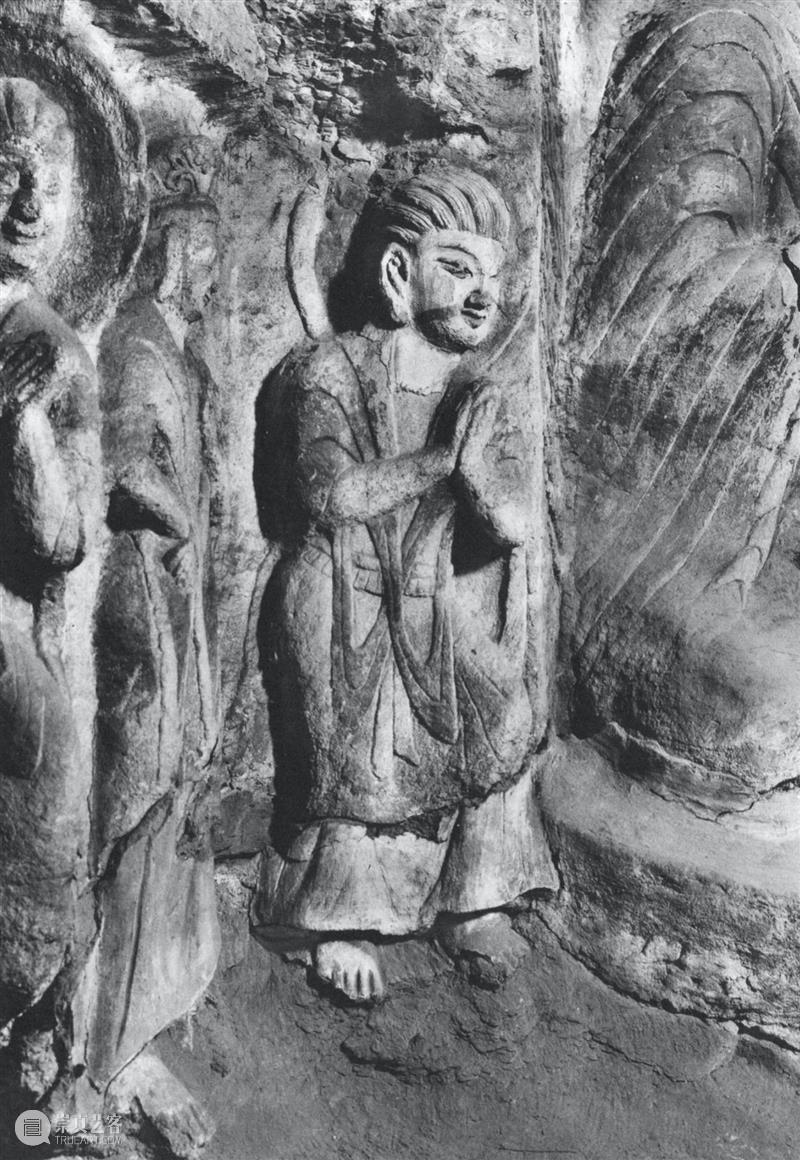

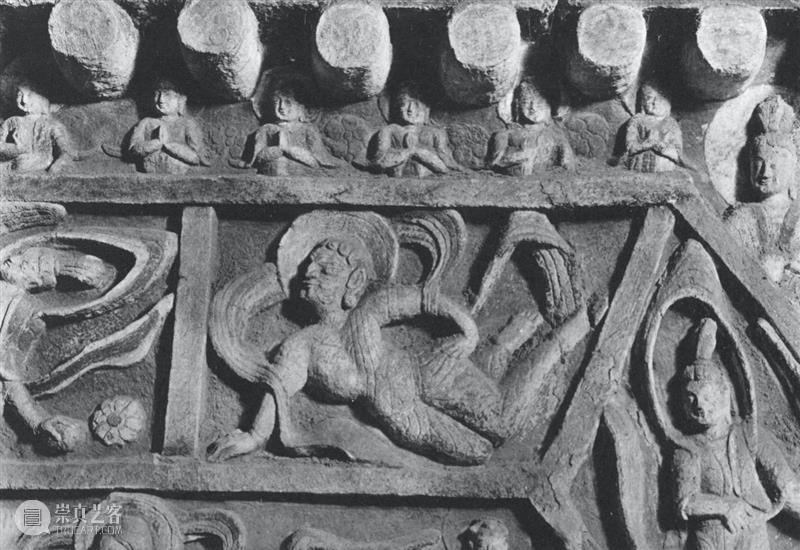

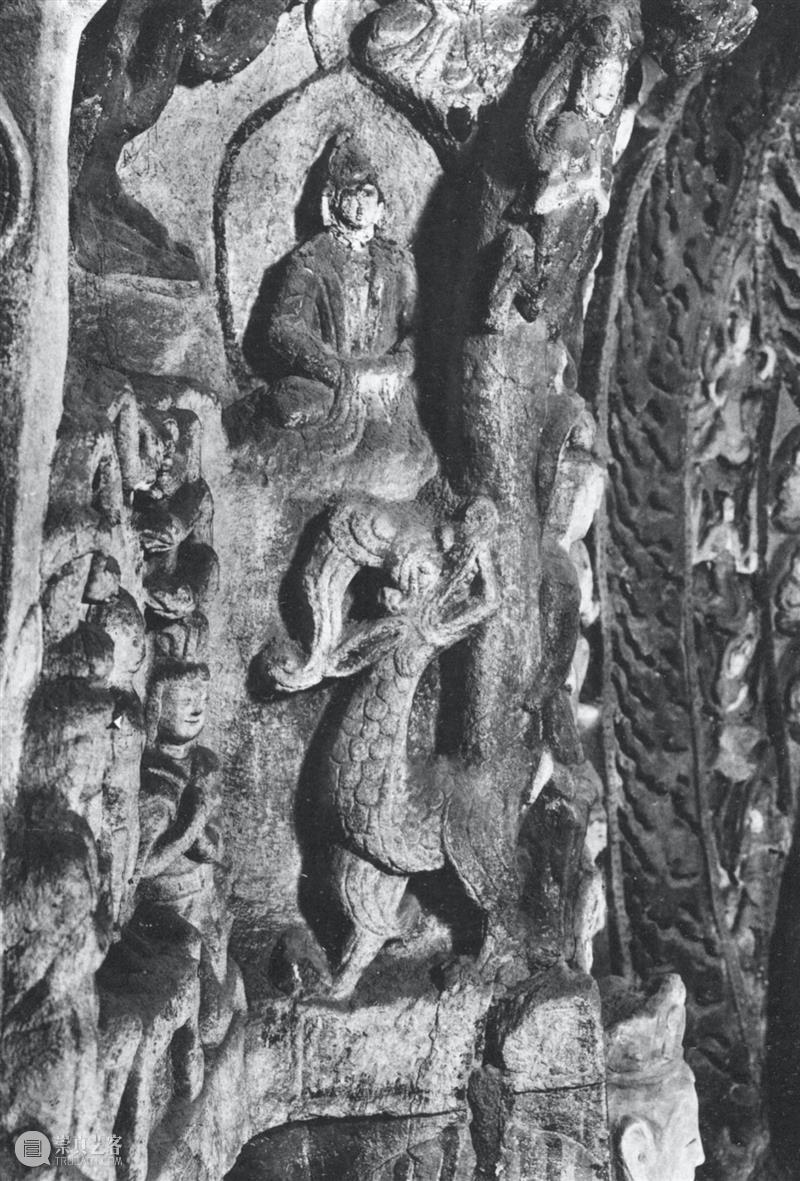

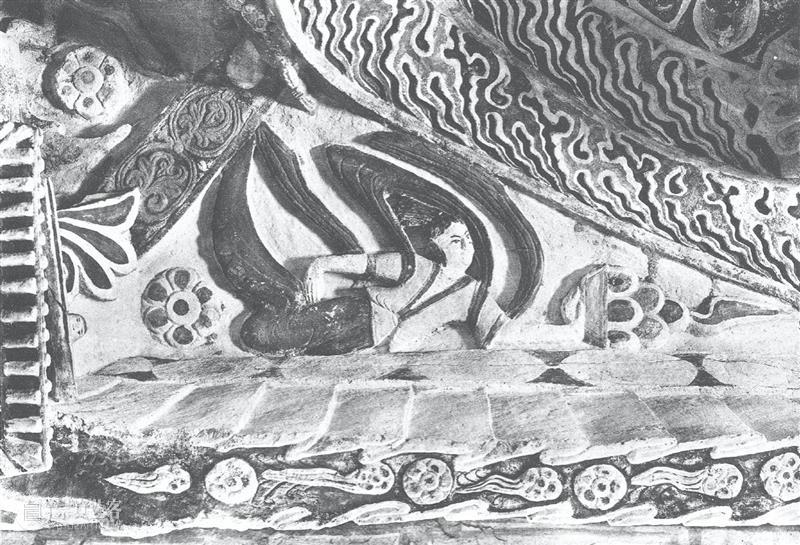

全窟四壁雕满了佛、菩萨、罗汉、飞天等造像,窟顶的33诸天及各种骑乘,让人目不暇接。四壁及塔的下层采用浮雕与佛龛相结合的方法,雕刻有连环式的浮雕,自第6窟后室东南角 “树下诞生” 至 “逾城出家” 约30余幅,所刻内容,主要见于刘宋求那跋陀罗所译《过去现在因果经》。表现了释迦牟尼一生的经历,从受胎降生为迦毗罗卫国净饭国王太子,经过了宫廷生活、射鼓完婚、出游有感,到决心弃家逾城、入山修道,最后成佛说法,整个浮雕布局紧凑,形象生动。

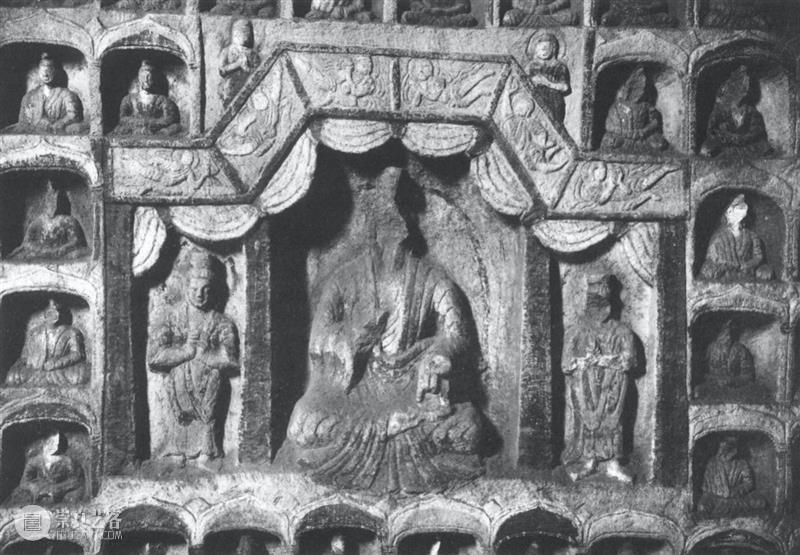

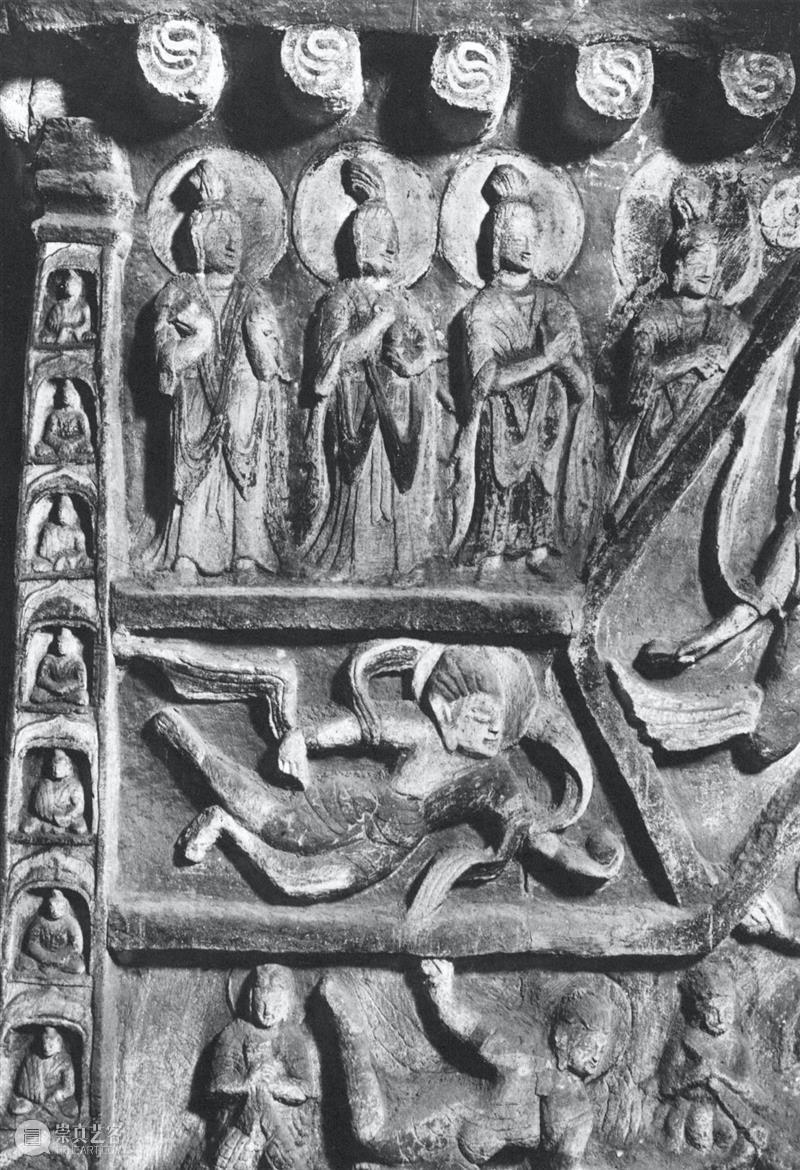

第6窟还有云冈石窟保存最完整、场面最大的一组文殊问疾,在拱门和明窗间设一屋形龛,中为释迦、右为维摩诘、左为文殊。文殊菩萨身披长衫,头微侧,两腿弯曲,右手食指指着下巴,正在与维摩诘辩论。维摩诘胡汉服装混穿,头戴尖顶帽,身穿宽袖长衫,倚坐于床榻,手拿尘尾扇,眯眼微笑,从容应对。此像龛根据《文殊师利问疾品》雕琢:维摩居士称病不赴庵罗树园参加法会,释迦指派弟子前去探望,却无人敢应命。被誉为“智慧第一”的文殊受命前往,与维摩针锋相对,侃侃而谈,演绎了一段佛门佳话。

第6窟统一和谐的总体构思和复杂多变的造型手法,在民族传统艺术的基础上有所发展与创新,具有独特的艺术魅力和浓厚的民族风格,是北魏石窟中佛传题材雕刻的典型代表。很多小像,运用高浮雕手法,在处理造像的不同角度和衣裙的重叠层次上,显得更加娴熟自如。既是对第一期石窟凉州造像模式的继承,也是对南北不同造像风格的融合。

| 广而告知 |

▼

—— 1 ——

《典藏云冈》

是《云冈石窟全集》的精华本

从近10万张云冈图片中

精挑细选出近300张最具代表性的造像艺术精品编辑成册

绝大多数为首次公开出版

附有对其文化历史背景、雕刻艺术手法的深度解析

再现了云冈石窟的艺术精华

同时也代表了云冈石窟研究达到的全新高度

本书开本宏大

雅昌印刷,装帧精美

—— 2 ——

《梵物志》

梵物志属于漫谈性质的经验分享

是太阳很大(阳新)多年来对造像研究的总结整理

书中有理性的分析,也有很感性的描绘

包括造像的审美认知、断代、真伪鉴别等等

本书尺寸25x25cm,内文308页

由山东文艺出版社出版

马未都先生作序

真切希望这本书能对您有些许帮助

—— 3 ——

《云冈石窟全集》

水野清一版

是云冈四十年代拍摄内容最为全面一套巨著,

其独有的学术价值和史料价值非常珍贵。

《世界佛教美术图说大典》

由星云大师总监修

是目前最全面的关于世界佛教艺术的资料集。

由于这些纸质图书昂贵,

特为各位爱好收集整理了电子版,

有需求者可通过识别下图二维码进店获取。

另附送以下资料电子版

水野清一《龙门石窟研究》1941年,PDF普清,345M

《赫达·莫里逊的摄影集》1933-1946年,PDF普清+JPG高清,4.6G

《甘博的摄影集》1908-1932年,PDF高清,4.85G

《谢阁兰的中国考古摄影集》1909-1917年,PDF普清,1.38G

伯希和《敦煌石窟》1920-1924年,PDF高清+JPG高清,2.94G

斯坦因《古代和田》1907年,PDF普清,716M

沙畹《北中国考古图录》1909年,PDF普清,563M

外村太治郎《天龙山石窟》1922年,PDFF普清,52.5M

+

中国美术全集 雕塑编13卷,2G

佛教美术大全集16卷,1G

中国寺观雕塑全集5卷,408M

中国石窟雕塑全集10卷,2G

—————————— END ——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

感谢关注

【 南山供秀 】

关注你所关注的,分享你所需要的

▼ 点击「阅读原文」全景漫游“云冈石窟”

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享